東京校の講義レポート

平成30年(2018)【2月27日(火)】 偉人甲子園

2018/02/27

コメント (0)

平成30年(2018)【2月27日(火)】

出版編集部

スゴイ偉人・甲子園決勝大会

出版編集部就活前夜の強化トレーニング(最終日)

--------------------------------------------------------

他の方のプレゼンを聞いて力強い志を持った偉人がたくさんいることを知りました。

また、審査委員の林社長が「時代は変わるけど、人の心は変わらない」と言っていたことに感銘を受けました。

私自身発表で自分が伝えたいことを全て伝え切れたわけでは無く、

終わった後、どのくらいの人が私の発表を飽きずに聞いていたんだろうって考えてみました。

多くの偉人たちがしてきた、人に何かを伝えていく、

ということがどれだけ難しいのか、改めて実感しました。

木村美緒@神田外語大学

--------------------------------------------------------

何より、プレゼンターの方々の熱意や人となりが伝わるプレゼンで、

やはり気持ちが伝わらないと人の心は動かないのだな、としみじみ感じました。

声が良いと話が耳に入ってきますね。

トップバッターの方の伝えようとする姿勢、頑張っている姿勢には、応援したくなりました。

歴史にはそんなに興味がなかったのですが、今日の皆さんのプレゼンや林社長のお話を聞いて、

歴史は実学であり、人を学ぶことはためになることだとわかりました。

2. 実行すること

簡単なものからでも、歴史を学びます。

人間の感情は今も昔も変わらない、という言葉に納得させられました。

プレゼン慣れしていなくても頑張って伝えようと発表している方や、

熱意を持って何かに取り組む皆さんの姿を見て、

私も、拙くても構わずに自分のやりたいことに挑戦していこうと思いました。

松岡真遊子@青山学院大学

--------------------------------------------------------

記念すべき第1回目の決勝に立ち会えて光栄に思いました。

プレゼンターの方はみなさん個性があって面白い発表をして下さいました。

もっと眠くなるような固い発表だと思っていたので、興味をもって聞けました。

かつ、大会の開催趣旨でもある偉人の生き方から現代にも活きる教訓を知って、

高校まで歴史を学んできた意味がわかりました。

記事はこれからまとめますが、現代的日本人の趣旨のように

人物の内面をうまく伝えられるように書きたいです。

浜野紋佳@明治学院大学

--------------------------------------------------------

感謝は日頃忘れがちだと思ったので、感謝は表現していこうと思います。

日本史の教科書に載っているような偉人以外にも偉人を発掘してみようと思いました。

面接の際には表情まで気が回るか分かりませんが、

プレゼンの皆が話し方や表情などがとても良かったので、

話す内容以外のことも意識したいです。

小暮涼香@日本大学

--------------------------------------------------------

平成30年(2018)【2月23日(金)】 出版編集トレーニング 3クール 3日目

2018/02/23

コメント (0)

平成30年(2018)【2月23日(金)】

出版編集部

就活前夜の強化トレーニング3クール(3日目)

--------------------------------------------------------

①今日得たこと

3日目の就活講座ということで、本日の講習では新聞の読み方と分析のコツが感覚的に分かってきた気がしました。とはいえ、他のメンバーと特定の記事を取り上げて議論してみると、自分の発想にはこれといった独自性がないことや、ステレオタイプの枠からはみ出すことができないでいること、物事を挑戦的に考えられる域には自分はまだ達していないことが分かり、改めて自分自身の思考回路の欠点や改善点を見つけることができました。人間は生き物として退化していくことはあっても、人間が産み出した科学・機械・技術が退化することはない。だから技術発展によるネガティブな話題やピンチな業界にこそ、常に新しい視点を見つけるチャンスがある、というお話が非常に印象的でした。

個人面談では、自分が大学で頑張ってきたことをどのように活かせるか改めて考え直しました。自分では、フランスという国にこだわった場合、分野が特殊すぎてなかなか活かせる職種がない、と今まで決めつけていましたが、出版業界の中でもキャリアを積んでからであれば、語学力を活かせる道はいくらでも見つけようがあるということで、少し希望が見えました。その反面、自分の留学体験が他人と比較した際に、思っていたよりも価値を成さないことに気がつき、どうしたらもっと尖った人間になれるのか、私が学んできた内容は自分にとってどういう効果を成してきたのか、今一度考え直す必要性を感じました。

②実行すること

新聞を読む際には、単に記事の内容だけに着目するのでは無く、新聞に出される広告まで注意して見ることで、業界の戦略や意図を読み取ることができるというお話に感銘を受けました。今後自分も実行していきたいと思います。

また日経新聞以外の新聞にも、様々な特徴があり、それぞれ使い分けて思考回路のステップアップに活用できるということも勉強になりました。就活に新聞をもっと活用していきます。

佐野楓@青山学院大学

--------------------------------------------------------

① 今日得たこと

1)就職活動に効果的な新聞は日系新聞だけではない。自分の目的に合わせて選ぶとより必要な情報に出会える。

・日本経済新聞(日本全体に影響を与える大手の動向がメイン)

・日経流通新聞(トレンドがメイン)

・日本産業新聞(企業情報がメイン)

・日刊工業新聞(ベンチャー・中小企業の動向がメイン)

2)業界を絞る必要はない。人がいいとか自分の基準を持って納得できたらそれでよし。

3)自己分析より企業分析を進めることで自分のやりたいことを明確にする。調べた数が志望動機をより明確にする。働きたい企業に対して自分はどのような貢献ができるかをアピールする。

4)就職活動は縁と運とタイミング

5)出版は体力がいる仕事。違う業界の人をたくさん巻き込む。締め切り前に期限を守らない人にストレスを抱える。編集者と制作と販売促進がいる。この振り分けは、会社によって異なる。

6)エントリーシート講座

・企画は「する意義」をちゃんと書く

・向こうの土俵より自分の土俵で語ると興味を持ってもらえるし突っ込まれにくい。

例)会いたい人➡有名な芸能人(△)・偉人や海外の人など(〇)

・どんな項目も世の中の風潮を理解し未来を読むことで語ると評価が高い。その為に、新聞は毎日読んで今どのような流れがあるのかを理解し今後どうなるかを予想する必要がある。

・10年後どんな自分になりたいかは、会社のビジョンにあっているとよい

・タイトルと内容は一致するように注意する。情景がわかるように具体的に書く。印象に残る一文を入れる

・学生時代頑張ったことはサークルやアルバイトより学業の方がいい。一回落としてそこで何を学び、どう行動したのかの構成がいい

・引き出しは多く用意する

・10年後の業界はどうなっているのか。夢をもって考える。こんなことができる(出版社)があったらいいな。等

② 実行すること

1)毎日日経新聞を読んで今後の予想を立てる。

2)合説で興味のない業界の話をあえて聞く。自分の興味と価値観を明確にする。

3)エントリーリストを作る。

4)面接の練習を家族に付き合ってもらう。アウトプットする中で自分が本当に思っている価値観を見つける。反省をメモして次に活かす。

5)できるだけ多くの人の話を聞く。あこがれの人を見つける。多くの価値観に触れる。

6)エントリーシートをとりあえず完成させる。添削をお願いする。

7)人の面接を見れる環境に足を運ぶ。一つのお題に対し、自分とは違う答え方を参考にする。いい所と直した方がいい所を研究する。

時津佳奈@同志社大学

--------------------------------------------------------

①今日得たこと

今日は朝から通勤しながら、色々観察をしていたら、妄想が広がりましたのでこの場を借りてアウトプットします。

朝の電車はとても混雑しています。座っている人は寝ているか、スマホを触っているか。朝に限らず、ふと周りを見渡すと自分も含め全員がスマホを見ているという状況はよくあります。そこで、電車という場が活力(活字力)の溢れる場だったら素敵だなと思いました。

人が上を見上げる状況を作るのです。具体的に言いますと、鉄道会社さんと出版社さんがタッグを組んで、広告ではなく「電車」という素材に文字をプリントするということです。文字は、偉人の格言だったり、面白いキャッチコピーだったり、物語のあらすじでも良いかもしれません。朝から素敵な言葉に出会えたら、私は幸せですし、続きが気になって買いに行ってしまうかもしれません。

こんなことを思ったのも、最近谷川俊太郎展に行ったことにあります。そこでは言葉が展示品として扱われていたのですが、それがとてもユニークで、こんな空間が日常であれば良いなと感じました。

新聞講読に関しては、機械化の記事がとても多いという印象を受け、以前に増してその事象について考えさせられました。お墓にもAIが登場するというお話には驚きました。

アフリカで老人が亡くなると「図書館がひとつなくなる」というそうですが、本がお墓のような役割を果たさないだろうか…とも少し思いました。また、私はキャッチコピーが好きなので、これから広告にも注目していこうと思います。

この三日間を通して、自分にはない発想を持った方々の意見を沢山聞くことができてとても刺激をいただきました。27日も楽しみにしています。

②実行すること

購入したMJを今から読みたいと思います。また、今日は偉人の発表がうまくいかなかったので、コンパクト・コンセプト・インパクトを意識して文を作成していこうと思います。

藤本 和@龍谷大学

--------------------------------------------------------

本日の尊敬する偉人の発表でとても心に残った人物は丸山眞男であった。元々名前も知らずに戦後に若者を対象とした演説をする思想家がいたと言う事だけを知っていた程度であったが、話を聞いて考えが変わった。彼は戦後の日本に混乱する若者に日本の良いところを語り、そこから日本の未来について語ると言う形で活動をしていた。若者が興味を持ちそうな話題で話を聞いてもらいそこから本当に聞いてもらいたい話題も聞いてもらうと言う手法は今の社会においても新しい顧客を得ると言う形ではとても合理的だと感じた。何よりそれによって売名では無く人々に希望を与え続けたと言う結果に私は深く感動した。新しく尊敬できる人物を知れたと言うだけで本日で一番大きな得たものと言えるだろう。

座談会と言った形で気軽に就活のことを話せたこともプラスになったと考える。自分だけが苦しい訳では無いと言う事に気がつく事ができ、逆に自分の自信に繋げる事もできたと思う。しかし自分の事ばかりで会社の事を知ろうとしていなかった為、四季報などを駆使して会社の情報を集めていきたいと考える。

森谷洸太郎@国士舘大学

--------------------------------------------------------

午前中の日経新聞を読むパートでは、記事に対して無意識に否定的な意見を述べてしまい、ピンチをチャンスに変えるような考え方がまだまだできていないと感じました。世の中の潮流にどう乗り、チャンスを掴むのかを考えながら新聞を読む習慣をつけていきたいです。

個人面談では、ESで少し気になっていた部分を聞くことができて良かったです。第一志望は出版業界ですが、同時並行で大学事務と書店関係もしっかりと進めて参ります。

最後のパートでは他の人の回答を聞くことで自分のESを作成するヒントを得ることができました。何点かツボを教えていただいたので今後の参考にして参ります。

②実行すること

チャンスを掴むヒントを求めながら、新聞を読み続ける。

ひとまず講談社のESを書いてみる。

夢のある10年後を想像する。

出版業界以外に志望している業界(大学事務・書店)についても同時並行でしっかりと就職活動を進めていく。

太田孟@立命館大学

--------------------------------------------------------

①今日得たこと

新聞のアウトプットで、幸福書房さんのお話がでました。電子書籍の普及によって活字離れが進んでいると言われている中で読者の顔を思い浮かべて本を仕入れる姿勢に感動を覚えました。デジタルがいい、アナログがいいの論争は人それぞれの好みがありますし、両方に利点と欠点があるので一概には言えないですが、読者に楽しんでもらう、という芯はデジタルでもアナログでも変わらないのではないかと思いました。

エントリーシートは各設問で何を聞かれているのか、人事の人は何が知りたいのかが分からず、文が迷子になってしまうことがあるのでコツやポイントを聞けて、こういう方向で書けばいいのか、というヒントを得ることができました。

②実行すること

エントリーシートをどんどん書きます。面接も場数をこなす必要があると気づきましたが、エントリーシートも書いて、直しをしていくうちに筋が見えてくると思いました。また、文字に起こすことで、頭で考えていることと何か違うっていたり、新たに今の自分を築いた要素やきっかけを思いついたりするので手書きの字で一回書いてみます。

10年後のことを考えてエントリーシートを書く、というのは自分が思ってる以上に夢と情熱を持って書いた方がいいということを学んだので、各出版社から出ている出版物を調べて各出版社の特徴をつかみます。今までもやっていたのですが、フワッと書籍を読んで頭の中でやっていただけなのでノートなどに書き写して分析してみようと思います。

木村美緒@神田外語大学

--------------------------------------------------------

①今日得たこと

新聞記事でのディスカッションを通して、新しくできた技術を否定するだけではなく、そこからプラスの発想で何か新しいことができないかを考えることが大切だと気づきました。また、様々な種類の新聞があることや新聞広告についてなど、新聞自体のことについても理解が深まりました。

エントリーシートの内容に発想力は不可欠ですが、しっかりした根拠や大義名分も書かなくては説得力のある内容にはならないのだと感じました。そして私自身、現実主義で夢のある発想をすることがあまりないので、大企業ほど大きな夢や目標を持つという話は驚きました。実現可能か不可能かを決めつけるよりももっとわくわくするような理想の未来を考えてもいいんだ、と気づきました。

②実行すること

エントリーシートの内容や良く聞かれる質問に対して、どのように書くべきかを今の時期から少しずつ考えようと思いました。インターンシップの期間中、毎日感じていることですが、知識や発想力がまだまだ足りないので、新聞や本をはじめ、たくさんのメディアに触れる機会を今まで以上に増やしていき、気になったことは忘れないようにメモをとるなどして、どんどん自分の中に蓄積させていきたいと思いました。また、今日得たことの内容と類似しますが、否定するよりプラスの発想で考える癖をつけたいです。

印象に残ったこと、考えたこと

テレビ番組では、続きが気になることはストレスになるが、本はそうならないという話にとても共感したので印象に残りました。テレビ番組の、続きをもったいぶってじらすような演出にストレスを感じることが私自身よくあります。それに対して小説やマンガでは、続きが読めないことに対するイライラよりも楽しみだなというわくわくした気持ちのほうが大きいと感じます。日頃自分が触れているメディアについてどのように感じているのかをあらためて考えることで、見落としている本の良さや活字の良さなどに気づくことができるのではないかと考えました。

土居りさ子@関西大学

--------------------------------------------------------

1,今日得たこと

何かを伝えるときには印象に残ることが大切だと思いました。偉人を紹介するときには興味がわくキーワードを一つあげるとわかりやすくインパクトがあると感じました。ESではエッジがあることや、起承転結、イメージのできるような具体性があると印象に残ると思いました。

2,実行すること

これから1年間日経新聞を読み続けて、この3日間と同じように「どうしたらここから新しいことができるか」を考えたいです。読んでいるときに批判的なことやマイナスイメージ、安全策を考えてしまうので、できるだけ挑戦していく考え方で考えていきたいです。

また、自分は歴史や文化についての知識が少ないと感じたので、ある程度勉強しつつ、出版系を志す他の多くの学生が弱いであろう理系の分野の知識を増やし強みをさらに発展させたいです。

菊谷里美@名古屋大学

--------------------------------------------------------

本日ははじめに新聞記事について各自の発表と読み解きを行いました。その際に、日経新聞の他の種類について教えて頂きました。トレンドが凝縮されたものや、各業界別の情報が載っているもの、ベンチャーや中小企業が中心のものなどがあることを知りました。全て買うことはできませんが、幸いなことに大学の図書館で各紙閲覧できるため特に日経産業新聞を読んでみたいと思いました。

次に、自分の尊敬する日本の偉人について発表しました。45秒という限られた時間で話をまとめることに苦戦しました。月曜日までの課題にもなっているので、さらに内容を練る必要があると考えています。

その後は順番に面談をして頂きました。詳しく質問することができ大変有り難かったです。他の方が面談を受けている間は校正作業を体験しました。非常に集中力がいる作業で、内容を読むというより間違い探しをしている気分でした。

最後にエントリーシート内容の話をし、アドバイスを受けました。他の方の書いた内容も知れ、一人で考えていたときには出てこなかったアイディアをいくつも考えることができました。

三日間のセミナーで、今まで知らなかった出版業界の多くの情報を得ることができ、また就職対策についても教わることができました。特に、情報収集の方法やそこから業界に関連するよう発展させられるように思考するというトレーニングは大きな収穫になったと感じています。

澤田乙音@法政大学

--------------------------------------------------------

平成30年(2018)【2月22日(木)】 出版編集トレーニング 3クール 2日目

2018/02/22

コメント (0)

平成30年(2018)【2月22日(木)】

出版編集部

就活前夜の強化トレーニング3クール(2日目)

--------------------------------------------------------

①今日得たこと

新聞の読み方の訓練において、自分が着目し主人公とする単語をどの視点から選ぶかによって、現在の日本経済のウィークポイントを踏まえた上での一歩先のビジネスチャンスを見つけやすくなり深く追求することができる、という考え方が画期的でした。日本という国の状況を俯瞰した視線から分析し、新しい視点を提案していく力は、出版業界のような常にトレンドの先駆けを発信する存在に必要な力であり、まだまだこういった思考回路ができない自分にとっては、上手く伸ばしていければ自分が出版業界に合う人間であることを強くアピールできるポイントに繋げていけると実感しました。

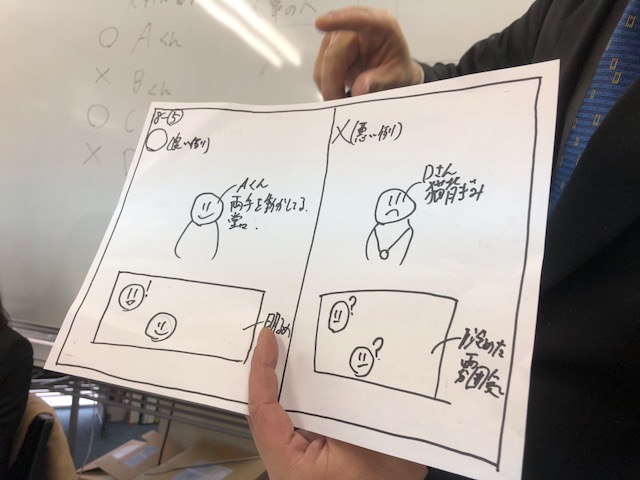

ゲラを描くグループワークでは、与えられた課題に関して適切なイメージを考えることの難しさ、また読者目線で読んだ際の情報量などに配慮することの難しさを初めて体験しました。こういった出版業界だからできる作業を体験できたことで、今まで自分が何気なく読んでいた本のイラスト制作も、読者の理解度を上げるための努力が細部までこだわって行われていたことに気づけました。

本日最も落ち込んだ出来事はグループ面接の練習です。初めて臨みましたが、事前に自分がイメージしていた理想の面接のクオリティに持っていくことがいかに難しいかを思い知らされました。特に、1分間という限られた時間で自分のアピールポイントをまとめようとすると、情報が整理できず、自分の手綱を自分で取れなくなるような非常に苦しい状況になってしまいました。そういった失敗を踏まえ臨んだ最終面接の練習では、逆に情報を盛り込みすぎてしまい、留学したという事実ばかりを強調した内容になり、あまり自分が好きではない流れを作ってしまい自分のペースを見失ってしまいました。

こうした経験が本番前にできたことで、今準備できる対策がまだまだ残っていることに気づき、大きな学びのある1日となりました。

②実行すること

自分の話を整理して、適切な話題に適切な情報を話せるようにまとめておくことが必要であると感じました。また、ほかの方の面接の話から、常日頃から自分の分析をしノートにまとめている方がいることが分かり、とても良いアイディアであると感じました。私もこうした努力をし、自分の魅力やアピールできる強みを探していくことが必要であると実感しました。

全体的に自分には自分を多角的に分析していく力がまだまだ足りないことが分かり、今後の課題が見つかりました。

佐野楓@青山学院大学

--------------------------------------------------------

朝礼で、朝から掃除を行なったことがなんだかとても楽しかったです。掃除は私の中で、帰り際にすることでしたし、「早く帰りたいのに掃除しないといけない…」というとても面倒な印象もありました。しかし今日、時間は短いものでありましたが朝に掃除を行なったことによって、とても心がスッキリしたのです。掃除は、ものの汚れだけでなく自分の心の汚れも一緒に綺麗にしてくれました。凄い!1日の始まりをいかに気持ちよくスタートさせるか、これは結構モチベーションの持続性に関わってくるように感じました。

新聞記事のディベートに関しては、大東亜共栄圏≒新シルクロードという見方が面白かったです。言葉を変えているだけで、歴史は巡り巡っているのだと。たしかにその節が現代でも見受けられます。例えばファッションです。レトロというお洒落なワードに置き換えられていますが、すでに一度繁栄し古びたものが、再びブームとなって現代に表れています。そう思うと、ゼロから1を生み出すことは重要なことですが、過去を振り返って、過去を知ることも同じくらい大切なことのように思えました。地球はあらゆるところで循環しているのですね。

模擬面接では、面接自体が初めてだったのでとても緊張するかなと思ったのですが、思ったよりは落ち着けている自分がいました。しかし頭が真っ白になることが度々ありました。今日は話の順番に助けられたとつくづく思います。そして、私は面接で言うことは大抵大学生活でのことだと思っており、高校のときに頑張っていたことなんて、言って良いものだろうか、といった不安がありました。しかし思いの外「剣道」というワードに反応してくださったので、これからもっと高校時代の振り返りにも力を入れようと思いました。

②実行すること

本日の模擬面接で、いかに事前の準備が大切かということ、身にしみました。自分の軸を再構築することをはじめます。また、礼儀作法についても、もう一度今日の自分を客観的に振り返ってみようと思います。

あとは元気よく挨拶します!

藤本 和@龍谷大学

--------------------------------------------------------

新聞のアウトプットは記事が難しくて意味を理解できないことや、趣旨がつかめないことがまだありますが、いつも他の人の意見を聞くことで、違う視点が見えてきたり、話を聞くことで違う考え方ができるので、とても勉強になります。

面接練習は初めてでとても緊張しました。自分の想像を遥かに超える緊張で、自分が何を話しているのかわからなくなりました。それを知ることでもっと練習が必要なんだと改めて感じました。

また質問に上手に答えられないことが多く、自分のことがまだ理解できていないと感じました。思ってもないようなことを聞かれて、すぐ答えることができなかったり、支離滅裂なことを言ってしまったりと反省点が多かったです。

自分に足りないことを知れたのが今日の一番の収穫でした。

②実行すること

自己分析をもっと細かくします。自分が今までしてきた選択の根拠だったり、きっかけを詳しく文字に起こすことで自分の過去を見つめなおします。

また、新聞で知らない言葉が出てくることもあるので、知らない言葉をしっかり調べてメモに残そうと思いました。

学校の就活センターのようなところは厳かな雰囲気で近寄りがたかったのですが、面接に慣れていないことを実感したので、通って面接練習をしたり、自分について話すことで自己分析する一種の手段として活用します。

木村美緒@神田外語大学

--------------------------------------------------------

<掃除>

・2人1組で作業をするとコミュニケーションの活性化になる

<模擬面接>

・学生時代頑張ったことは、○○という能力を付けるために頑張ったという言い方もあれば、××という出来事を頑張ったなど伝え方は様々

・やってみると反省があるから練習あるのみ(時間指定して時間内におさめる練習も)

・簡潔に答える

・見栄えを意識する(元気よく答える、ジェスチャー付ける、かかとを閉じる意識)

・顔つきで分かるから100%入りたいと言い切れる会社を見つけるべき

・面接官と共通の経験持ってたら食いついてもらえる(剣道等)

・誠実で友好的で真面目な人が欲しい

<新聞アウトプット>

・毎日読み続けたら知識がつながる

・リーディングカンパニーがある

・キーワードから話を伸ばして思考力を鍛える(それによって何が解決されるのか、どんな問題が起きるのか、新たに生まれそうなビジネスは?等)

・キーワードの意味は調べる

・三年読むと一人前の知識がつく

<編集者の仕事>

・絵の下書きを書いてイラストレーター・デザイナーにイメージを伝えると彼らがイメージを叶えてくれる。

・言葉を換えれば、新しいもの感が出せる

②実行すること

・業界研究と面接練習を進めたい

・日経新聞を読み続ける

・積極性を持ってインターンに参加すること

・まだ話かけたことがない子ともっと話す

時津佳奈@同志社大学

--------------------------------------------------------

しかし今日の出来事は何もマイナス面だけだった訳でもなかった。イラストの指示書を描いている時は最高に楽しかった。実を言うと発表の時にどういうスタイルで行こうか早めに決めてはいたが心が決まらず、いざ行こうと思った時に先を越された事はとても悔しかった。だがしかし他の人の発表を聞いていて自分には思いつかなかったアイデアを見れた事はとても刺激になったと考える。しかしどういう人が読むのか?などをしっかり考慮して、「シンプルに仕上げた自分のアイデアが最強である」と言う考えだけは最後まで変えなかった。

本日私にとって一番大きかった事は「長所と短所は捉え方によっては逆にもなる」と言うのを聞いた事である。その人にからしてみれば短所と思っていても他の人から見れば長所にも見えると、言ってしまえばその人が認識している短所も長所の一つなんだと考え、やはり言葉と言うものはとても面白いと感じた。

森谷洸太郎@国士舘大学

--------------------------------------------------------

午前中の日経新聞を読むパートでは、人それぞれ興味を持つ点が違っていて、同じ記事を取り上げていても持つ感想が全く違っていて、非常に面白かったです。その中で自分が興味を持った記事を30秒程度でコンパクトにまとめることが難しかったです。自分なりに要点をまとめたつもりでも後で振り返ってみると意外とできてなかったりして、まだまだ練習が必要だなと感じました。

イラストの絵コンテを考えるパートでは、絵心がないために文字での指示に偏ってしまい、イメージを形にして伝える難しさを体感しました。プレゼンする際にはしっかりと自信を持って発表することができました。多少自信がなくても、前に出るときには開き直ってどっしりと構える必要性を学びました。

模擬面接のパートでは、緊張した状態になると普段の7割くらいしか実力を出すことができないと改めて感じました。自分が話した内容をよく思い出してみると、質問にきちんと答えられてなかったり、終わり方が悪かったりしたので、これから大学の面接対策等で場数をこなして覚えていきたいです。

②実行すること

新聞を読んで理解できるようになるために世の中の流れをきちんと掴む。

朝一番にスピーチがてきるようにネタを考えながら電車に乗る。

面接の鉄板となる話題(長所・短所や入社後にしたいことなど)をある程度考えておく。

以下は模擬面接でなんとなく感じた感想です。

最終面接の場がアルバイト先のスナックの雰囲気と似ていました。祇園のスナックでボーイとして2年ほど働いているのですが、話している相手の年齢や、聞かれる話のジャンルや、自分自身の状況など、同じ点が多々あることに気がつきました。これからスナックで働いている際に、面接の練習だと少し意識しながらお客様と会話をしてみます。

太田孟@立命館大学

--------------------------------------------------------

初日に自己紹介をしたとき「小説十八史略」という本を紹介させてもらいました。その中で前漢の皇帝である高祖劉邦は、農民の出身でありながら皇帝になりました。「項羽と劉邦」という物語がありますが、その中で劉邦がライバルの項羽に打ち勝って皇帝になれたのは、自分の周りの人物の話をよく聞き、人を上手く使ったからであったと思います。一方で項羽は自分の力で部下を率いますが、人を使えずに失敗しました。

リーダーシップというものは自分には備わらないものだと思っていましたが、サークルにおいては、常に自分以外の役職のメンバーと連携し、後輩に気を使いながらも手伝ってもらい、演奏会を実施した自分のリーダーシップというものについて考え直すことができました。

面接においては準備不足としかいうことができず、表現として準備していたこと、言おうとしていたことなどがあまり出せませんでした。

またそれ以上に未来の自分に対するビジョンというものを、自分があまり意識していないということが分かりました。将来なりたい大人、どのような企画を考えていきたいか、といった質問は、自分に関する質問よりかなり難しいと感じ、スムーズな回答ができませんでした。

初日に過去、現在、未来のことを考えるというものがありましたが、早くもそれについて考えなければならないと思います。

長谷川太一@立教大学

--------------------------------------------------------

次に、出版物の挿絵の指示画を描くという貴重な体験をさせて頂きました。絵の得意不得意は置いておき、同じテーマでも違った発想があることと、自分の想像を絵や文字を駆使して表現することの大変さを感じました。

最後に模擬面接の見学をしました。私は2年生だったので今回は観ているだけでしたが、緊張感はよく伝わってきました。面接では予期せぬ質問がきたり掘り下げて聞かれることもあり、落ち着いて話すにはやはり場慣れが必要だとわかりました。また、長く話しているうちに話が逸れてしまったりしないよう質問の答えになっているかどうか気をつけなければいけないと感じました。黒沢先生のお話を聞きすらすら話すことよりも、一生懸命正直に話すことが大切だと知りました。面接は非常に苦手ですが、今日見たこと、聞いたことを意識して取り組みたいと思います。

澤田乙音@法政大学

--------------------------------------------------------

イラスト1枚作るのにもラフを書くところから始まり、修正していくというものを実際に見ることができ、また、自分でも書いてみることはとてもいい経験になったと思いました。

新聞でのディスカッションでは昨日の反省を活かし、より具体的なことを考えられたと思います。特に、一面の働き方改革のサテライトオフィスについて考えて発表し、褒められたことは自信になったし、これからも続けていきたいというモチベーションになりました。

模擬面接を見て、動作や座り方などのマナーを見て学ぶことができました。

<実行すること>

模擬面接を見ていて、言葉遣いが普段の話し言葉になってしまっていると気になる、という印象を受けました。そのため、今から少しずつ敬語の使い方を身に着け、使いこなせるというレベルまで練習していきたいと思います。

また、面接で質問されることは、付け焼刃で答えられるものではないと思うので、いろいろなことを意識して生活していきたいと思いました。

菊谷里美@名古屋大学

--------------------------------------------------------

今日得たことの一つは、本を作ることの大変さです。絵コンテの下書き作成の作業を体験させていただきましたが、その作業一つにしても何度も試行錯誤をしましたし、時間のかかる難しい作業だと感じました。一冊の本を完成させるために、まだまだ自分の知らない細かい行程があるのだということを実感しました。また、新聞記事を題材にしておこなったディスカッションでは、記事を読んで理解することはもちろんですが、一日だけの記事の内容を理解することで完結してしまうのではなく、毎日読み続けて、どのように状況が変化しているのかということを追いかけていくことが重要だと気づきました。

②実行すること

世の中で起こっていること全体に対してまだまだ自分は勉強不足で理解していない部分が多いとあらためて感じました。そのため新聞を教科書として、とにかくいろいろなことを知り、そしてどのように変化しているのかを追いかけながら根気よく読んでいこうと思います。また、特に気になった内容に関してはそれに関連したことや背景についても調べ、より理解を深めたいです。また、面接対策の一つとして、簡潔にわかりやすく話せるように意識して、練習をしていこうと思います。大学でも人前で話す機会は結構あるので、そのときに意識することから始めようと思います。そして面接で聞かれそうな質問に対して、この時期から少しずつでも自分なりの答えを考えておこうと思いました。

印象に残ったこと、考えたこと

模擬面接のときの「正直かどうか、まじめかどうか、友好的かどうかが大切」という言葉が印象に残りました。能力ももちろん大事で、今から最大限の努力はしていきたいと考えていますが、最終的には「この人と一緒に働きたい」と思ってもらえることが一番大切なのではないかと考えました。

土居りさ子@関西大学

--------------------------------------------------------

面接では、面接官の役をやってみて気づいたことがあります。自分の言葉で話し、会話にしないとやはり、ちゃんと耳に入ってこないと言うことです。模範回答というか、よくありそうな当たり障りないことを淡々と話しても、あまり伝わってこないということがわかりました。また、就活生の緊張具合がわかりました。緊張による手足の動きは目につくので、早く慣れていこうと思いました。

<実行すること>

今日は急に話を振られて戸惑うことが多くあったので、いつも何かしら意見を用意しておくことと、良いことを言う習慣をつけることを意識していきます。また、やはり新聞の読み解きは毎日少しずつでもやっていきます。

松岡真遊子@青山学院大学

--------------------------------------------------------

平成30年(2018)【2月21日(水)】 出版編集トレーニング 3クール 1日目

2018/02/21

コメント (0)

--------------------------------------------------------

平成30年(2018)【2月21日(水)】

出版編集部

就活前夜の強化トレーニング3クール(1日目)

--------------------------------------------------------

①今日得たこと

メディア業界を志望しているものの、何をどうすれば良いのか、

何が就活対策となるのか全く分かっていないまま就活解禁が迫り不安に思っていた自分にとって、

本日は、出版業界が求めている人材や編集者という仕事の面白さを内側から知ることができる良い機会となりました。

特に過去・現在・未来という点から業界を研究し、業界のベクトルと自分のベクトルを絡ませることで、

エントリーシートや面接で共感性のあるストーリー展開をすることが可能となり採用に繋がる、

という話が印象的で、ロジカルかつ戦略的な就活対策が有効であることが改めて分かりました。

また、今まで周りに同じ業界を志望する友達がいなかったため一人で就活について情報を集めていましたが、

同じ方面を志望する同世代の子と知り合い本の話ができたことで、

初めて就活を楽しいと感じました。同じ熱意を持つ人と話ができて好きな本の話を語り合う、

というのはなかなかない経験で、忙しさで忘れかけていた本好きの心がまだ自分にも残っていることを再認識できました。

②実行すること

新聞を読む際にリード文から重要な情報を読み取り、頭の中で整理した上で情報を付け加え発想転換の材料としていく、

というやり方が非常に有効的で、今日から取り組みたいと感じました。

新聞の内容を一度で把握することが苦手だった私にとっては、

必要な情報とそうでない情報を仕分ける良いトレーニングとなると感じました。

佐野 楓@青山学院大学

--------------------------------------------------------

①今日得たこと

業界研究

・出版社を受ける人は本が好きな人が多い。私は情報を得るために本を買うけど、皆は楽しむために買っている。

・コンテンツで商売している業界(テレビ、出版、新聞等)は、新たな事業に利益を奪われ、売り上げが減ってきている。

・日経新聞のリード文を読むと何となく理解できる。

就職活動

・本を紹介する時、先にキャッチコピーを考えて言ったり、他の代表作を挙げたりすると興味を持ってもらえる。

・業界の行方は、数字の変化を確認し、その背後に何があったかで判断するべき。

・新卒採用で求められることは、とりあえず挑戦してみようという気持ちで挑める人。

・情報を発信する時は、相手の共感が得られてはじめて発信した意味を成す。

・相手側の視点で物事を考えると相手の狙いがわかる。

仕事

・他業種の取り組みを行うとオリジナリティが生まれる。

・社会で困っている業界を自分のテリトリー内でなにかできないかを考える。

・若いうちにたくさんのことに取り組んでおくと幅広い視点から物事を考えられるようになる。

その他

・集団に対して意見を求めるときは、回答者がどんな人かを認識した上で、丁度良く意見を集めないと意見が偏る。

・悩んだときは、逆のパターンを考えると答えが見えることもある。

②実行すること

1)間違ってもいいから発言する。

2)取り組むワークが就活でどう生かせるかを考えながら取り組む。

3)やらなければいけないと感じたことは後回しにせず、すぐ取り掛かる。

4)日系新聞を読んで、世の中で必要とされていることやどんな取り組みがなされているのかを理解する。

業界の現状を理解するため➡経済面と政治面、国際面のリード分だけ読む。

自分のやりたい仕事を見つけるため➡読んで自分はどう感じたかとなぜそう感じたかを考える。

5)他の人の意見に耳を傾けて、それに対し自分はどう思うかを考えることで、自分の考えを明らかにする。

時津佳奈@同志社大学

--------------------------------------------------------

①本日の内容を通して学ばせていただいたこととしては、

「自己分析や業界における、過去、現在、未来と、数字についてしっかり知るということ」、

「新聞を読むとき注目すべきところ」、「雑貨などとしての本」の3点です。

1点目に関しては、自分でも当たり前に業界や企業を研究する上である程度遠隔や業績を調べることはしていました。

しかし、それを実際に意識して調べるか、漠然と知識として加えるかでは大きく差が出ると思います。

それを改めて意識するというのは本日得たことです。

2点目は、あまり興味のないと感じる内容の記事を避けがちな私にとっては特に重要でした。

3点目は考え方の違いとして、自分は本棚に並んでいる本を、あくまでも本としてしか認識していませんでしたが、

並んでいる本や独特な表紙の本はインテリアになり得ると、気付かせてもらいました。

上記の3点が特に本日得た中で重要なことだったと感じています。

過去、現在、未来を見返すというのは自己分析においても実行できることで、

その内容を書こうと思った動機や自分の価値観を見直すためにも、しっかり行いたいと思います。

新聞は少しずつ読み方を変えて、読んでいきたいと思います。

長谷川太一@立教大学

--------------------------------------------------------

①今日得たこと

経済とは何かと聞かれた時に自分はお金が関わる事と解釈しましたが、

語源の話を聞いて自分が物事の表面のものしか観れてなかったと感じました。

出版業界だけでなくクリエイターを志望するのであれば、見方を変える、という事の大切さを改めて認識させられました。

②実行すること

新聞を読む時に他の事業などに当てはめてみたらどうかを考えることを意識していきたい。

常に+αを考える癖をつけられるようにしていきたい。

森谷洸太郎@国士舘大学

--------------------------------------------------------

①今日得たこと

栗栖さんとの座談会との中で、ほかの人の電子書籍と紙の考え方について聞くことができました。

ツイッターで漫画を描いていた方が人気が出て書籍化したり電子書籍と紙の本の関係は徐々に変わって来てはいますが、

両方なくなる、ということはないと感じました。

ほかの学生さんたちも紙の本の良さを自分の言葉で表していて本に対する新しい見方を知ることができました。

②実行すること

本の紹介で編集者の気持ちになって本を紹介するっていうことが想像以上に難しかったので、

書店のポップや本棚の並び、広告など、企業が売るためにどういう工夫をしているのか、を売る立場になって見るよう努めます。

木村美緒@神田外語大学

--------------------------------------------------------

①今日得たこと

・編集者として必要なもの=人とは違う目線を持つことと共感性。

・全体像をきちんと把握するために、市場規模や企業数など大まかでも数字を頭に入れておく必要がある。

・現在→過去→未来の順で自己分析や企業研究を行う。

・幅広い範囲に興味を持って、とにかく挑戦する。

・はじめは専門的なスキルよりもマルチなスキルを覚えていくべき。

②実行すること

・何が流行りそうか、あるいは話題になりそうかを考えながら、日経新聞を読む。

・普段よく触れているラジオやインターネットの情報だけでなく、テレビや新聞、広告に意識的に触れ、アンテナを広く張って情報を集める。

太田孟@立命館大学

--------------------------------------------------------

①今日得たもの

夏にすでに教えていただいたこともありましたが、エントリーシートなどにずっと向き合っているとつい閉鎖的になりがちな自分の行動を再度、外の広告や紙媒体を敏感に気にすることが出版の未来をつくりたいと希望する身として必要なことだと見直すことができました。今日の「読んでいる本紹介」でも、自分がノーマークだったジャンルや本を8冊も知ることができたことでも痛感しました。

くわえて、日経新聞に載っていることで現在を読み、また、まだそこに載らないことを創造していくために新聞は指標になるのだと理解しました。

②実行すること

まず、日経新聞の一面と気になる記事の見出しをノートに書き始めていたのですが、さらに一見するとマイナスな内容でもチャンスに変える要素があればアイデアとして書き残すことで、発想力を鍛えます。

田澤朱璃杏@駒澤大学

--------------------------------------------------------

①「経済」は「カネ」というイメージがあり、なんとなくとっつきにくいものだったが、「経世済民」が語源ということを知り、見方が少し変化した。

また、栗栖さんのお話しの中であった「紙だからこその良さは何か?」ということをよく考えてみたら、「安心感」ではないかと思った。

本との出会いは人との出会いに似ているように思う。人の意見を聴くなかで本当に様々な見方があると感じたが、その中でそれらを受け入れつつ自分の考えを構成したい。思考を止めないで、いろんなところにアンテナを張ってみようと思った。

②日本経済新聞をピンチとチャンスを意識しながら読むこと。企業比較を数字を見ながら行うこと。

藤本 和@龍谷大学

--------------------------------------------------------

①今日得たこと

出版社業界についての知識、出版業界に就職するために今すべきこと、新聞の読み方、実際に現場で働く人の言葉

②実行すること

出版業界の売り上げや市場規模の具体的な数字を過去のことも合わせて調べる。

本や雑誌だけでなく、ネット、広告、テレビなどメディアについて幅広い知識をつける。

流行りそうなものは何か、求められるものは何かを常に意識して、アンテナを張り巡らせる。

土居りさ子@関西大学

--------------------------------------------------------

①本日のインターンシップ説明会では今まで知らなかった出版業界の現状や、求められる人材について知ることができました。

また、この業界に限らず、人と違う目線に立ち物事に対する感度を上げ、かつ共感性を持つことの重要性を学びました。

また、異なる業種のアイディアを自身の業界で行うとそれはその業界のオリジナルになると本日教わりました。

そのため、様々なコンテンツから情報を得て常にアンテナを張っておくことが大事だと実感しました。

②これからすぐに実行できることは、業界の数字を知ることです。

まずは現在の売り上げ規模や販売部数、企業数などを調べ現状を把握します。

その後過去の数値と現在に至る過程を調べ、そこから未来はどうなるのか推測しようと思います。

また、自分の興味のあるトピックだけでなく広く情報を得るために新聞のリード文だけでも目を通すようにしようと思いました。

澤田乙音@法政大学

--------------------------------------------------------

1,今日得たこと

日々の生活でも視点を変えて「編集者ならば」という目線でみるだけで見えてくるものが変わると思った。

また、概数を把握して変化をみたり、その原因を知ったりすることが必要だと感じた。

2,実行すること

就活まで時間があるため、業界や企業のことをこれから詳しく調べていきたい。

また、他の参加者は読んでいる小説の数が多いと感じたので、

これからは今まで読んでいなかったジャンルの書籍も読んでいきたい。

菊谷里美@名古屋大学

--------------------------------------------------------

1. 今日得たこと

大きく3つあります。まず、わからないことがあった時に、正直に聞く方が良いということ。

若者の特権であり、相手に取り入りやすくなる。

また、例えば銀行がやっていることを神社がやるなど、

別の業界が使っている仕組みを変換させて取り入れるのはパクリではないということ。

そして、編集者として必要なものは、人と違う視点や共感性、とにかく挑戦する姿勢であること。

編集者として必要なものは、3クール通して、毎回聞いていますが、

毎回違う気づきがあっておもしろいです。

2. 実行すること

いろんなメディアに積極的に触れるようにすることです。

そして、自分のやりたいことに近い仕事を探そうと思いました。

新聞も、とりあえずわかりやすいものから触れていこうと思います。

松岡真遊子@青山学院大学

--------------------------------------------------------

平成30年(2018)【2月21日(水)】

出版編集部

就活前夜の強化トレーニング3クール(1日目)

--------------------------------------------------------

①今日得たこと

メディア業界を志望しているものの、何をどうすれば良いのか、

何が就活対策となるのか全く分かっていないまま就活解禁が迫り不安に思っていた自分にとって、

本日は、出版業界が求めている人材や編集者という仕事の面白さを内側から知ることができる良い機会となりました。

特に過去・現在・未来という点から業界を研究し、業界のベクトルと自分のベクトルを絡ませることで、

エントリーシートや面接で共感性のあるストーリー展開をすることが可能となり採用に繋がる、

という話が印象的で、ロジカルかつ戦略的な就活対策が有効であることが改めて分かりました。

また、今まで周りに同じ業界を志望する友達がいなかったため一人で就活について情報を集めていましたが、

同じ方面を志望する同世代の子と知り合い本の話ができたことで、

初めて就活を楽しいと感じました。同じ熱意を持つ人と話ができて好きな本の話を語り合う、

というのはなかなかない経験で、忙しさで忘れかけていた本好きの心がまだ自分にも残っていることを再認識できました。

②実行すること

新聞を読む際にリード文から重要な情報を読み取り、頭の中で整理した上で情報を付け加え発想転換の材料としていく、

というやり方が非常に有効的で、今日から取り組みたいと感じました。

新聞の内容を一度で把握することが苦手だった私にとっては、

必要な情報とそうでない情報を仕分ける良いトレーニングとなると感じました。

佐野 楓@青山学院大学

--------------------------------------------------------

①今日得たこと

業界研究

・出版社を受ける人は本が好きな人が多い。私は情報を得るために本を買うけど、皆は楽しむために買っている。

・コンテンツで商売している業界(テレビ、出版、新聞等)は、新たな事業に利益を奪われ、売り上げが減ってきている。

・日経新聞のリード文を読むと何となく理解できる。

就職活動

・本を紹介する時、先にキャッチコピーを考えて言ったり、他の代表作を挙げたりすると興味を持ってもらえる。

・業界の行方は、数字の変化を確認し、その背後に何があったかで判断するべき。

・新卒採用で求められることは、とりあえず挑戦してみようという気持ちで挑める人。

・情報を発信する時は、相手の共感が得られてはじめて発信した意味を成す。

・相手側の視点で物事を考えると相手の狙いがわかる。

仕事

・他業種の取り組みを行うとオリジナリティが生まれる。

・社会で困っている業界を自分のテリトリー内でなにかできないかを考える。

・若いうちにたくさんのことに取り組んでおくと幅広い視点から物事を考えられるようになる。

その他

・集団に対して意見を求めるときは、回答者がどんな人かを認識した上で、丁度良く意見を集めないと意見が偏る。

・悩んだときは、逆のパターンを考えると答えが見えることもある。

②実行すること

1)間違ってもいいから発言する。

2)取り組むワークが就活でどう生かせるかを考えながら取り組む。

3)やらなければいけないと感じたことは後回しにせず、すぐ取り掛かる。

4)日系新聞を読んで、世の中で必要とされていることやどんな取り組みがなされているのかを理解する。

業界の現状を理解するため➡経済面と政治面、国際面のリード分だけ読む。

自分のやりたい仕事を見つけるため➡読んで自分はどう感じたかとなぜそう感じたかを考える。

5)他の人の意見に耳を傾けて、それに対し自分はどう思うかを考えることで、自分の考えを明らかにする。

時津佳奈@同志社大学

--------------------------------------------------------

①本日の内容を通して学ばせていただいたこととしては、

「自己分析や業界における、過去、現在、未来と、数字についてしっかり知るということ」、

「新聞を読むとき注目すべきところ」、「雑貨などとしての本」の3点です。

1点目に関しては、自分でも当たり前に業界や企業を研究する上である程度遠隔や業績を調べることはしていました。

しかし、それを実際に意識して調べるか、漠然と知識として加えるかでは大きく差が出ると思います。

それを改めて意識するというのは本日得たことです。

2点目は、あまり興味のないと感じる内容の記事を避けがちな私にとっては特に重要でした。

3点目は考え方の違いとして、自分は本棚に並んでいる本を、あくまでも本としてしか認識していませんでしたが、

並んでいる本や独特な表紙の本はインテリアになり得ると、気付かせてもらいました。

上記の3点が特に本日得た中で重要なことだったと感じています。

過去、現在、未来を見返すというのは自己分析においても実行できることで、

その内容を書こうと思った動機や自分の価値観を見直すためにも、しっかり行いたいと思います。

新聞は少しずつ読み方を変えて、読んでいきたいと思います。

長谷川太一@立教大学

--------------------------------------------------------

①今日得たこと

経済とは何かと聞かれた時に自分はお金が関わる事と解釈しましたが、

語源の話を聞いて自分が物事の表面のものしか観れてなかったと感じました。

出版業界だけでなくクリエイターを志望するのであれば、見方を変える、という事の大切さを改めて認識させられました。

②実行すること

新聞を読む時に他の事業などに当てはめてみたらどうかを考えることを意識していきたい。

常に+αを考える癖をつけられるようにしていきたい。

森谷洸太郎@国士舘大学

--------------------------------------------------------

①今日得たこと

栗栖さんとの座談会との中で、ほかの人の電子書籍と紙の考え方について聞くことができました。

ツイッターで漫画を描いていた方が人気が出て書籍化したり電子書籍と紙の本の関係は徐々に変わって来てはいますが、

両方なくなる、ということはないと感じました。

ほかの学生さんたちも紙の本の良さを自分の言葉で表していて本に対する新しい見方を知ることができました。

②実行すること

本の紹介で編集者の気持ちになって本を紹介するっていうことが想像以上に難しかったので、

書店のポップや本棚の並び、広告など、企業が売るためにどういう工夫をしているのか、を売る立場になって見るよう努めます。

木村美緒@神田外語大学

--------------------------------------------------------

①今日得たこと

・編集者として必要なもの=人とは違う目線を持つことと共感性。

・全体像をきちんと把握するために、市場規模や企業数など大まかでも数字を頭に入れておく必要がある。

・現在→過去→未来の順で自己分析や企業研究を行う。

・幅広い範囲に興味を持って、とにかく挑戦する。

・はじめは専門的なスキルよりもマルチなスキルを覚えていくべき。

②実行すること

・何が流行りそうか、あるいは話題になりそうかを考えながら、日経新聞を読む。

・普段よく触れているラジオやインターネットの情報だけでなく、テレビや新聞、広告に意識的に触れ、アンテナを広く張って情報を集める。

太田孟@立命館大学

--------------------------------------------------------

①今日得たもの

夏にすでに教えていただいたこともありましたが、エントリーシートなどにずっと向き合っているとつい閉鎖的になりがちな自分の行動を再度、外の広告や紙媒体を敏感に気にすることが出版の未来をつくりたいと希望する身として必要なことだと見直すことができました。今日の「読んでいる本紹介」でも、自分がノーマークだったジャンルや本を8冊も知ることができたことでも痛感しました。

くわえて、日経新聞に載っていることで現在を読み、また、まだそこに載らないことを創造していくために新聞は指標になるのだと理解しました。

②実行すること

まず、日経新聞の一面と気になる記事の見出しをノートに書き始めていたのですが、さらに一見するとマイナスな内容でもチャンスに変える要素があればアイデアとして書き残すことで、発想力を鍛えます。

田澤朱璃杏@駒澤大学

--------------------------------------------------------

①「経済」は「カネ」というイメージがあり、なんとなくとっつきにくいものだったが、「経世済民」が語源ということを知り、見方が少し変化した。

また、栗栖さんのお話しの中であった「紙だからこその良さは何か?」ということをよく考えてみたら、「安心感」ではないかと思った。

本との出会いは人との出会いに似ているように思う。人の意見を聴くなかで本当に様々な見方があると感じたが、その中でそれらを受け入れつつ自分の考えを構成したい。思考を止めないで、いろんなところにアンテナを張ってみようと思った。

②日本経済新聞をピンチとチャンスを意識しながら読むこと。企業比較を数字を見ながら行うこと。

藤本 和@龍谷大学

--------------------------------------------------------

①今日得たこと

出版社業界についての知識、出版業界に就職するために今すべきこと、新聞の読み方、実際に現場で働く人の言葉

②実行すること

出版業界の売り上げや市場規模の具体的な数字を過去のことも合わせて調べる。

本や雑誌だけでなく、ネット、広告、テレビなどメディアについて幅広い知識をつける。

流行りそうなものは何か、求められるものは何かを常に意識して、アンテナを張り巡らせる。

土居りさ子@関西大学

--------------------------------------------------------

①本日のインターンシップ説明会では今まで知らなかった出版業界の現状や、求められる人材について知ることができました。

また、この業界に限らず、人と違う目線に立ち物事に対する感度を上げ、かつ共感性を持つことの重要性を学びました。

また、異なる業種のアイディアを自身の業界で行うとそれはその業界のオリジナルになると本日教わりました。

そのため、様々なコンテンツから情報を得て常にアンテナを張っておくことが大事だと実感しました。

②これからすぐに実行できることは、業界の数字を知ることです。

まずは現在の売り上げ規模や販売部数、企業数などを調べ現状を把握します。

その後過去の数値と現在に至る過程を調べ、そこから未来はどうなるのか推測しようと思います。

また、自分の興味のあるトピックだけでなく広く情報を得るために新聞のリード文だけでも目を通すようにしようと思いました。

澤田乙音@法政大学

--------------------------------------------------------

1,今日得たこと

日々の生活でも視点を変えて「編集者ならば」という目線でみるだけで見えてくるものが変わると思った。

また、概数を把握して変化をみたり、その原因を知ったりすることが必要だと感じた。

2,実行すること

就活まで時間があるため、業界や企業のことをこれから詳しく調べていきたい。

また、他の参加者は読んでいる小説の数が多いと感じたので、

これからは今まで読んでいなかったジャンルの書籍も読んでいきたい。

菊谷里美@名古屋大学

--------------------------------------------------------

1. 今日得たこと

大きく3つあります。まず、わからないことがあった時に、正直に聞く方が良いということ。

若者の特権であり、相手に取り入りやすくなる。

また、例えば銀行がやっていることを神社がやるなど、

別の業界が使っている仕組みを変換させて取り入れるのはパクリではないということ。

そして、編集者として必要なものは、人と違う視点や共感性、とにかく挑戦する姿勢であること。

編集者として必要なものは、3クール通して、毎回聞いていますが、

毎回違う気づきがあっておもしろいです。

2. 実行すること

いろんなメディアに積極的に触れるようにすることです。

そして、自分のやりたいことに近い仕事を探そうと思いました。

新聞も、とりあえずわかりやすいものから触れていこうと思います。

松岡真遊子@青山学院大学

--------------------------------------------------------

平成30年(2018)【2月16日(金)】 出版編集トレーニング 2クール 3日目

2018/02/16

コメント (0)

--------------------------------------------------------

平成30年(2018)【2月16日(金)】

出版編集部

就活前夜の強化トレーニング2クール(3日目)

--------------------------------------------------------

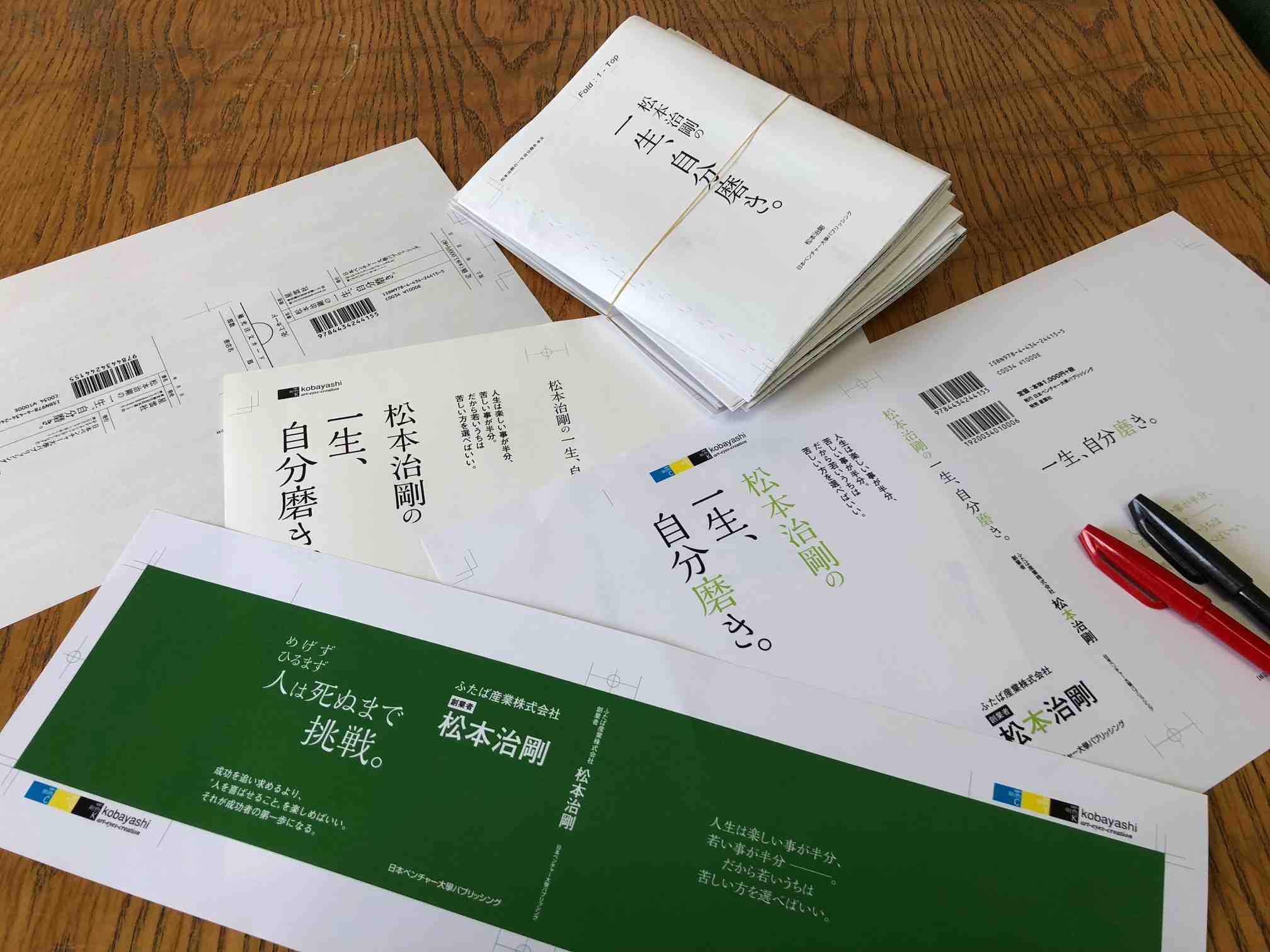

【本日のプログラム】

印刷現場にて3月発行のビジネス書籍の

出張最終校正

【感想】

印刷会社はインクの匂いがして独特の殺伐とした雰囲気でした。

校正は嫌いな作業ではなかったです。

むしろ好き寄りかもしれません。

何箇所か訂正箇所を見つけることができて気持ちよかったです。

校閲校正は少し人の粗探しをしているような気になります。

(だから気持ちいいというわけではないですが)

「掃除を何回したところで埃は残る。それと一緒」と仰っていましたが私は完璧な校閲校正はあると信じたいです。

見返りの色によって本の雰囲気が変わるのだなと思いました。

今まで気にしたことはなかったですが確かに深い色の方が高級感がある気がしますし、

パンフレットの色は淡い色が多い気がします。

小林紫園@国士舘大学

--------------------------------------------------------

本日は書籍の最終の工程をさせていただきました。

自分が普段目にして、手にしているものの裏にはこういう仕事があるのか?と思いとても新鮮でした。

生活している上ではなかなかできない仕事をさせていただき貴重な経験を得ました。

一つ一つ間違いがないか細かく確認し、間違いが見つからないに越したことはありませんが

見つけて訂正する、間違ったまま本になると考えると、非常に大切な仕事なんだと思いました。

そして、本の見返しの色を考えるという仕事では色は目立つものなので印象を与えやすいものです。

それを選ぶというのは緊張しましたし面白かったです。ありがとうございます。

三島凌@日本大学

平成30年(2018)【2月16日(金)】

出版編集部

就活前夜の強化トレーニング2クール(3日目)

--------------------------------------------------------

【本日のプログラム】

印刷現場にて3月発行のビジネス書籍の

出張最終校正

【感想】

印刷会社はインクの匂いがして独特の殺伐とした雰囲気でした。

校正は嫌いな作業ではなかったです。

むしろ好き寄りかもしれません。

何箇所か訂正箇所を見つけることができて気持ちよかったです。

校閲校正は少し人の粗探しをしているような気になります。

(だから気持ちいいというわけではないですが)

「掃除を何回したところで埃は残る。それと一緒」と仰っていましたが私は完璧な校閲校正はあると信じたいです。

見返りの色によって本の雰囲気が変わるのだなと思いました。

今まで気にしたことはなかったですが確かに深い色の方が高級感がある気がしますし、

パンフレットの色は淡い色が多い気がします。

小林紫園@国士舘大学

--------------------------------------------------------

本日は書籍の最終の工程をさせていただきました。

自分が普段目にして、手にしているものの裏にはこういう仕事があるのか?と思いとても新鮮でした。

生活している上ではなかなかできない仕事をさせていただき貴重な経験を得ました。

一つ一つ間違いがないか細かく確認し、間違いが見つからないに越したことはありませんが

見つけて訂正する、間違ったまま本になると考えると、非常に大切な仕事なんだと思いました。

そして、本の見返しの色を考えるという仕事では色は目立つものなので印象を与えやすいものです。

それを選ぶというのは緊張しましたし面白かったです。ありがとうございます。

三島凌@日本大学

RSS 2.0

RSS 2.0