東京校の講義レポート

平成26年(2014)【2月14日(金)】 講義会場セッティング、会議(遊学の旅)

2014/02/14

コメント (0)

----------------------------------------------------

●1日の流れ

9:00 朝礼、掃除

9:40 明日中條高徳先生講義の、椅子の配置シュミレーション

11:30 新聞アウトプット

・キャンセル客に運賃返金(牛島)

・格安航空の今後の展開

11:50 昼休憩

13:00 会議(遊学の旅 詳細決め)

15:50 終礼、解散

----------------------------------------------------

●5期生のみで

中條学長講義の会場セッティング、遊学の旅のミーティングを行った。

かなり効率よくできたと思う。

今まで何度か5期生で話し合って1つのことを決めるということはあったが、

チームワークは確実に良くなっていると感じた。

チームで何かミッションをこなすということ。

そこでは役割分担が必要になり、お互い意見を交わし合って足りないところを補う。

人間同士なので感情もあって、言い方などの配慮も必要。

このように学生だけで決めるということも大変勉強になると、実感した一日だった。

From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)

---------------------------------------------------------

●1日の流れ

9:00 朝礼、掃除

9:40 明日中條高徳先生講義の、椅子の配置シュミレーション

11:30 新聞アウトプット

・キャンセル客に運賃返金(牛島)

・格安航空の今後の展開

11:50 昼休憩

13:00 会議(遊学の旅 詳細決め)

15:50 終礼、解散

----------------------------------------------------

●5期生のみで

中條学長講義の会場セッティング、遊学の旅のミーティングを行った。

かなり効率よくできたと思う。

今まで何度か5期生で話し合って1つのことを決めるということはあったが、

チームワークは確実に良くなっていると感じた。

チームで何かミッションをこなすということ。

そこでは役割分担が必要になり、お互い意見を交わし合って足りないところを補う。

人間同士なので感情もあって、言い方などの配慮も必要。

このように学生だけで決めるということも大変勉強になると、実感した一日だった。

From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)

---------------------------------------------------------

●自習

中條学長の講義の場のセッティングでは、自分たちが主体となって講師の方と

聴講する側の距離や場所、見え方などを話し合った。

その中で、意見をすり合わせるということは難しいなと感じた。

邪魔な机を積み上げたのだが、高すぎて危ない、という側とこれくらいならば平気だ、

という二つの意見が出た。

どちらも意見を曲げず、双方が納得いくような結果にはたどり着けなかった。

どうすれば危険 を減らせるのか、もっとよい方法はないかなどお互いの歩み寄りが

必要だったのかなと感じた。

縦断の旅についての話し合いでは、行きたいところと担当を決め、いよいよという感じがした。

北海道に行くだけにしても方法がたくさんあり、それによって現地でとれる時間、

寄ることができる場所、値段が変わってくる。

自分たちの旅なのだ。じっくり考え、行きたい場所にしっかりいけるよう調べて準備をする。

From:牛島知之@東京校5期生(熊本県出身・熊本県立大学卒)

---------------------------------------------------------

●遊学の旅

行きたいところとルート、日程を照らし合わせ

少しずつ決めていったが、

最初の議論ではどこまで具体的にするかが難しい。

人それぞれ気になるところは違い、

細かいところまで気になる人もいる。

現段階でそこまで調べる必要がないと

自分が思ってもそれが気になる人は気になる。

議論をどこまで進めるか、

みんなで話し合うのはどこまでか、

各自で調べるべきことはどこからか、

などきちんと考えて時間も気にして議論を進めなくてはいけないと感じた。

From:大森俊通@東京校5期生(東京都出身・琉球大学卒)

----------------------------------------------------

中條学長の講義の場のセッティングでは、自分たちが主体となって講師の方と

聴講する側の距離や場所、見え方などを話し合った。

その中で、意見をすり合わせるということは難しいなと感じた。

邪魔な机を積み上げたのだが、高すぎて危ない、という側とこれくらいならば平気だ、

という二つの意見が出た。

どちらも意見を曲げず、双方が納得いくような結果にはたどり着けなかった。

どうすれば危険 を減らせるのか、もっとよい方法はないかなどお互いの歩み寄りが

必要だったのかなと感じた。

縦断の旅についての話し合いでは、行きたいところと担当を決め、いよいよという感じがした。

北海道に行くだけにしても方法がたくさんあり、それによって現地でとれる時間、

寄ることができる場所、値段が変わってくる。

自分たちの旅なのだ。じっくり考え、行きたい場所にしっかりいけるよう調べて準備をする。

From:牛島知之@東京校5期生(熊本県出身・熊本県立大学卒)

---------------------------------------------------------

●遊学の旅

行きたいところとルート、日程を照らし合わせ

少しずつ決めていったが、

最初の議論ではどこまで具体的にするかが難しい。

人それぞれ気になるところは違い、

細かいところまで気になる人もいる。

現段階でそこまで調べる必要がないと

自分が思ってもそれが気になる人は気になる。

議論をどこまで進めるか、

みんなで話し合うのはどこまでか、

各自で調べるべきことはどこからか、

などきちんと考えて時間も気にして議論を進めなくてはいけないと感じた。

From:大森俊通@東京校5期生(東京都出身・琉球大学卒)

----------------------------------------------------

平成26年(2014)【2月13日(木)】 事業創造/鳥越昇一郎先生 、吉田松陰先生学

2014/02/13

コメント (0)

----------------------------------------------------

●1日の流れ

9:00 朝礼

・ベンチャー大學、来年度社会人コースの石井さん挨拶

9:15 松陰神社参拝

9:45 新聞アウトプット

・鳥越昇一郎先生による、重要記事解説

①高岸くん「1面 医療・納税、進まぬペーパーレス」

②石井さん「9面 ソフトバンク、通期営業益 ドコモ超え」

・鳥越先生による総括

10:40 鳥越昇一郎先生「事業創造」開始

ワークショップ

①牛島知之「ワークショット」

11:30 昼休憩

12:30 「事業創造」再開

・鳥越昇一郎先生による講義

→事業創造の振り返り

13:00 ワークショップ

②大森俊通「今までにない新しい塾」

・吉田松陰と教育ワークショップ

14:00 休憩

14:10 今元局長「吉田松陰学」

・吉田松陰先生の教育とは

・松下村塾の教育スタイルは結果としてのかたち

・中身のない形から入る教育事業は意味がない

15:10 ワークショップ

③佐藤洋一「文壇バー×シェアハウス」

15:50 ワークショップ

④高岸知広「放置自転車撤去ビジネス」

16:20 掃除

16:45 終礼、解散

----------------------------------------------------

●志を第一に

人に想いを伝えるというのは難しい。

今回事業創造のプレゼンをして、自分の考えていた事業内容を伝え切れず、

アドバイスをしてくれる人とのコミュニケーションが上手くとれなくなってしまった。

この日は大森くんが助け舟を出してくれ、不完全燃焼に終わらずに済んだ。

何を一番伝えたいか? 何を伝えなければならないか?

もう一度よく考え、

最後の発表のときは、伝わらないということが絶対に起こらないようにする。

ワークショップで、先生やみんなからの意見は本当にありがたかった。

私はビジネス思考がまだ身についていず、突破口を探すことに

苦心してばかりいたが、みんなからのアイデアは、一瞬で私の頭を前進させてくれた。

アドバイス、仲間の大切さを痛感した。

志を高く、明確に、自分の意思を貫き、なおかつ事業として十分成り立つ、

私だけの事業創造を、完成した状態にまで創り上げる。

●吉田松陰学

吉田松陰先生と教育というテーマで、今元事務局長に特別講義をしていただいた。

吉田松陰先生が無料の塾をされていたのは、あくまで結果論で、

まずは志を成し遂げることが第一にあった。

日本のために行動する、という志があり、その松陰先生の想いが教育となり、

弟子たちが動いた。

松陰先生の、教育をするのにお金を取るのはそもそもおかしい、という

意見が言葉として残っているというのは印象的だった。

そのため、吉田松陰先生の教えに従って、形から塾を作るということは、

利益を考えた時点で、すでにおかしい。

また一つ松陰先生の奥深さを学んだ。

これからも吉田松陰先生について学び続ける。

From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)

---------------------------------------------------------

●1日の流れ

9:00 朝礼

・ベンチャー大學、来年度社会人コースの石井さん挨拶

9:15 松陰神社参拝

9:45 新聞アウトプット

・鳥越昇一郎先生による、重要記事解説

①高岸くん「1面 医療・納税、進まぬペーパーレス」

②石井さん「9面 ソフトバンク、通期営業益 ドコモ超え」

・鳥越先生による総括

10:40 鳥越昇一郎先生「事業創造」開始

ワークショップ

①牛島知之「ワークショット」

11:30 昼休憩

12:30 「事業創造」再開

・鳥越昇一郎先生による講義

→事業創造の振り返り

13:00 ワークショップ

②大森俊通「今までにない新しい塾」

・吉田松陰と教育ワークショップ

14:00 休憩

14:10 今元局長「吉田松陰学」

・吉田松陰先生の教育とは

・松下村塾の教育スタイルは結果としてのかたち

・中身のない形から入る教育事業は意味がない

15:10 ワークショップ

③佐藤洋一「文壇バー×シェアハウス」

15:50 ワークショップ

④高岸知広「放置自転車撤去ビジネス」

16:20 掃除

16:45 終礼、解散

----------------------------------------------------

●志を第一に

人に想いを伝えるというのは難しい。

今回事業創造のプレゼンをして、自分の考えていた事業内容を伝え切れず、

アドバイスをしてくれる人とのコミュニケーションが上手くとれなくなってしまった。

この日は大森くんが助け舟を出してくれ、不完全燃焼に終わらずに済んだ。

何を一番伝えたいか? 何を伝えなければならないか?

もう一度よく考え、

最後の発表のときは、伝わらないということが絶対に起こらないようにする。

ワークショップで、先生やみんなからの意見は本当にありがたかった。

私はビジネス思考がまだ身についていず、突破口を探すことに

苦心してばかりいたが、みんなからのアイデアは、一瞬で私の頭を前進させてくれた。

アドバイス、仲間の大切さを痛感した。

志を高く、明確に、自分の意思を貫き、なおかつ事業として十分成り立つ、

私だけの事業創造を、完成した状態にまで創り上げる。

●吉田松陰学

吉田松陰先生と教育というテーマで、今元事務局長に特別講義をしていただいた。

吉田松陰先生が無料の塾をされていたのは、あくまで結果論で、

まずは志を成し遂げることが第一にあった。

日本のために行動する、という志があり、その松陰先生の想いが教育となり、

弟子たちが動いた。

松陰先生の、教育をするのにお金を取るのはそもそもおかしい、という

意見が言葉として残っているというのは印象的だった。

そのため、吉田松陰先生の教えに従って、形から塾を作るということは、

利益を考えた時点で、すでにおかしい。

また一つ松陰先生の奥深さを学んだ。

これからも吉田松陰先生について学び続ける。

From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)

---------------------------------------------------------

●事業想像第11講/鳥越先生

今更ながら、人に説明することと、

アドバイスの難しさを感じた。

どちらも相手を考えることが必要だった。

何を思っているか、何が伝わりっていないがで、

説明の仕方を変えなければならない。

伝わり易く、わかりやすい説明を

考え続けます。

この事業は、スモールビジネスとして

考えていたので、大きな物とするには、

別の物をもってくる必要がある。

後、一ヶ月と少しだが、

形にして、ちゃんとした物を

発表できるようにします。

●松陰学

[松下村塾が出来た訳]

今まで、塾で周りの人たちを教え

数々の傑物を送り出して来たという事に注目して来たが、

何故の部分をあまり考えていなかった事に気づいた。

24時間の対応も、生徒に物事を教えたのも、

ひいては、日本を変える為であり、

その結果として、あの塾の形があった。

事業創造では、つい箱だけ考えて、

中身に何を入れれるかと言いっぱなしに

なってしまう事が、今回は多かったので、

先ずは初心に返って、中身ありきで、

どこにそれを入れるかを考え直します。

From:高岸知広@東京校5期生(兵庫県出身・金沢学院大学卒)

---------------------------------------------------------

●事業創造

私は自分の事業をどうしても小規模に考えてしまうところがある。

ちみちみお金を集めるのではなく、ガツンと大きな夢を持って

計画を立てることが大事だ。

計画が大きければそれだけ多くのことを考えて行動するため、

勉強になるし、やる気も起きる。

また、自分はこだわりをもって、視野が狭くなってしまっている

ところがある。

こだわることは悪くないが、それで視野が狭くなり、

幅が狭まってしまっては良くない。

もう少し色々な方向を模索し、自分の志「親孝行」「絆をつなぐ」

という面をより多くの人に広げるための策を考える。

また、他の学生の発表を聴いていて、事業は自分の思い(志)を

実現するためのツールなのだなと感じた。

やはりどうなってほしいという願いがあって、それを実現するために

事業を創造する。

箱だけ作っても思いがのっていなければ人の心を打つことはできない。

思いの部分も自分の中でもっと掘り下げてみる。

そしてその中で発見したものから今後の展開を考えてみる。

From:牛島知之@東京校5期生(熊本県出身・熊本県立大学卒)

---------------------------------------------------------

今更ながら、人に説明することと、

アドバイスの難しさを感じた。

どちらも相手を考えることが必要だった。

何を思っているか、何が伝わりっていないがで、

説明の仕方を変えなければならない。

伝わり易く、わかりやすい説明を

考え続けます。

この事業は、スモールビジネスとして

考えていたので、大きな物とするには、

別の物をもってくる必要がある。

後、一ヶ月と少しだが、

形にして、ちゃんとした物を

発表できるようにします。

●松陰学

[松下村塾が出来た訳]

今まで、塾で周りの人たちを教え

数々の傑物を送り出して来たという事に注目して来たが、

何故の部分をあまり考えていなかった事に気づいた。

24時間の対応も、生徒に物事を教えたのも、

ひいては、日本を変える為であり、

その結果として、あの塾の形があった。

事業創造では、つい箱だけ考えて、

中身に何を入れれるかと言いっぱなしに

なってしまう事が、今回は多かったので、

先ずは初心に返って、中身ありきで、

どこにそれを入れるかを考え直します。

From:高岸知広@東京校5期生(兵庫県出身・金沢学院大学卒)

---------------------------------------------------------

●事業創造

私は自分の事業をどうしても小規模に考えてしまうところがある。

ちみちみお金を集めるのではなく、ガツンと大きな夢を持って

計画を立てることが大事だ。

計画が大きければそれだけ多くのことを考えて行動するため、

勉強になるし、やる気も起きる。

また、自分はこだわりをもって、視野が狭くなってしまっている

ところがある。

こだわることは悪くないが、それで視野が狭くなり、

幅が狭まってしまっては良くない。

もう少し色々な方向を模索し、自分の志「親孝行」「絆をつなぐ」

という面をより多くの人に広げるための策を考える。

また、他の学生の発表を聴いていて、事業は自分の思い(志)を

実現するためのツールなのだなと感じた。

やはりどうなってほしいという願いがあって、それを実現するために

事業を創造する。

箱だけ作っても思いがのっていなければ人の心を打つことはできない。

思いの部分も自分の中でもっと掘り下げてみる。

そしてその中で発見したものから今後の展開を考えてみる。

From:牛島知之@東京校5期生(熊本県出身・熊本県立大学卒)

---------------------------------------------------------

平成26年(2014)【2月12日(水)】 歴史現地学/浅草寺&雷門 現地散策、取材の見学

2014/02/12 17:32:21

コメント (0)

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------●浅草見学

浅草の仲見世と浅草寺、浅草神社、その周辺を見て回った。

見ていて感じたのは、浅草は所謂庶民がつくりあげた所なのだ。

浅草寺の由来は昔漁師がたまたま網にかかった像を祭り始めたことである。

その横の浅草神社は浅草寺を作った3人を祭った神社だそうだ。

雷門は昔焼失したものを松下幸之助翁が寄進されたもの。

さらに浅草寺の宝蔵門はホテルニューオータニを作った大谷米太郎さんが

寄進されたとのこと。

このようにお堅い役人が作った所と違い、所謂庶民皆の力で作り上げただけあり、

他の歴史箇所のように静かに粛々とした気持ちになるというより

賑わってワイワイ楽しめる場所となっている。

近くに花屋敷や最近ではスカイツリーなど、遊ぶ場所もしっかりあり、

歴史を感じつつ固すぎないで楽しめることが出来るということが

浅草の魅力なのかなと実感した。

これまで何度か浅草には来たことがあるのだが、何故賑わっているのか?

は考えてもみなかった。

From:牛島知之@東京校5期生(熊本県出身・熊本県立大学卒)

---------------------------------------------------------

●リアル取材学

●リアル取材学くだけた調子の会話からはじまり、いつの間にか取材になっていた。

相手のお話を上手に聞き出すための最良の入り方なのだろう。

この日はライターの永野さんによる、プロの取材を見学させていただいた。

相手は女子プロレスラーの中島安里紗選手だった。

一挙手一投足、見逃さずに観察して情報を得る。

取材時の永野さんのお姿からは、そのような凄みのある姿勢が感じられた。

投げかける質問は感情を問うものが多かった。

例えば試合の最中の気持ちなどを聞いて、相手の言葉はもちろんだが、

その他表情や動きなども観察して、状況の背景を読み取り、

よりご本人の気持ちに忠実な仕上がりを目指しているのではないかと思った。

メモなどを一切取っていなかったのが印象的だった。

録音はしていたのでテープおこしはするのだろうが、それよりも

相手の言動から、少しでも多くの材料を得る場にされているのではないかと感じた。

取材は1日に数時間のものを何日か行うと聞いていたが、

実際に見てみると確かにその必要性がわかった。

永野さんの頭では文章の構成が常に組まれているのではないか。

それを書き起こし、より素晴らしいものにするためには、

そのような工程がベストなのだろう。

本物の取材に見入ってしまって、数時間がほんのひとときのように感じられた。

貴重な体験をさせていただいた。

●浅草という地

浅草の歴史は面白い。

二人の漁師が仏像を網で拾い上げ、一人の地主がそれが仏像だと教え、

祀りはじめたのが、浅草寺のはじまりらしい。

三社祭りというのもそれに由来する。

元々は一つだったが、神仏分離令によって、仏像を祀るお寺と、

拾い上げた三人を祀る神社とに分かれた。

そのため、一つの敷地にお寺と神社が同居するという不思議な空間となった。

鳩が多いためか、鳩ぽっぽの歌碑、平和の時計などもあり、

「平和」というキーワードもよく目に入ってきた。

敷地内至る所に気になる要素があり、一時間程度の散策ではとても

学びきれなかった。

日本一外国人客が集まるという浅草。

こうして少し調べるだけでも、そのその深さ、魅力は途方もないことがわかる。

また時間を見つけて何度も訪れたい。

From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)

---------------------------------------------------------

●中島選手取材見学

●中島選手取材見学「勝つ!と決めないと勝てない」

「緊張がないといい試合にならない」

「どんな(家庭)環境でも自分は自分」

など強い心の持ち主だと感じた。

他にもプロレスに関して

興味深い話も聞くことができた。

人のフィニッシュの技は勝手に使えないなど、

プロレスを盛り上げるための様々な暗黙の了解がある。

プロレスが勝ち負けを決めるだけの普通のスポーツと違う、

選手も観客も心から盛り上がれるものだと感じた。

だからこそ中島選手もやはり熱い人なのだと感じた。

「脱臼していても、結局は試合をやりたいか、やりたくないか」

「(スープレックスについて)腰に悪くても褒めてくれる人がいる限りはやる」

など自分の気持ちにも正直であり、

人の期待にも答えられるのがスターなのだと感じた。

●浅草散策

浅草寺はかつて漁民が網にかかった仏像を祭ったところであり、

浅草神社にはその漁民が祭られている。

そのためこの二つの寺社は近くにあり

明治の神仏分離令により別れ

今に至るようだ。

そういった浅草寺を中心とした街が観光の地としても

国内外から魅力的に映るのであろう。

スカイツリーができてからは

ツアー客が増えたこともあり

観光客は倍増したとも言われている。

過去だけでなく新しさもあり、人の活気も溢れているのが

浅草の魅力だと感じた。

From:大森俊通@東京校5期生(東京都出身・琉球大学卒)

--------------------------------------------------------------

平成26年(2014)【2月8日(土)】 人間力道場/山近義幸総師範(ザメディアジョングループ代表)

2014/02/08

コメント (0)

----------------------------------------------------

●1日の流れ

15:45 朝礼、掃除

16:00 人間力道場準備

17:30 事務局・田中さんによるワーク

先輩によく注意されることは何か?

どう注意してもらえたら、やる気が出たか?

を考え、隣の人と共有

18:00 山近義幸師範による人間力道場

・前回の質問への返答

Q:一人で飲みに行かれるときはありますか?

→一人ではいかない。

Q:宝塚の他に観たり触れたりでおすすめの場所

→プロレス、その他のスポーツ、歴史記念館、変なお店

・話を聞くときには突っ込みを考えながら話を聞くと寝ない

・係長島耕作というマンガがオススメ

将来、偉くなる人には3つの特徴

1、先を読んで行動する人

2、広く浅く色々な突っ込みが出来る人

3、真似上手

・若手、新人、学生という身分は使わなくては勿体ない

・人脈の作り方には二つある

1、自分から出ていくプッシュ型(スカウトなど)

2、相手から来てくださるプル型(ご縁)

どちらも大事にする必要がある。

・話は出だし、つかみが大事。相手をときめかせる。

・後輩を育てることが、自分の成長になる。

1、朝から動いている姿を見せる

自慢ではなく、始動が早い人だという印象をつける

2、自分がクイックレスポンスをする

3、空いた時間にはとにかく質問をする

聞くということはコミュニケーションの第一歩

4、良いことは強制する

ルールやマナーなど、当たり前のことを言わない人は卑怯

5、自分が失敗したことを話す

困ったところを見せつつ、いいところも見せる

6、相談を持ちかける

7、過去、現在、未来を聞く

全てを総合して聞くと良い

8、共感してあげる

確かにな、なるほどな、面白いな!お前やるなぁと言ってあげる

ちなみに仲が悪い人とは、共通点を見つけるとギクシャクが緩和される

9、壁に当たってないか?つらいことないか?と聞く

大体そういう悩みを持っている

10、失敗を語る

11、二人だけの秘密を作る

思い出の店とか

12、酒を酌み交わす

お茶より飯、飯より酒

最近冷酒が良い

・後輩を鍛える

1、風車の法則

相手の勢いを借りて、お前がやったから出来たんだよ、など。

2、弓矢の法則

溜めたり、意図的に落として、タイミングを見計らって上げる

3、第三者の法則

「~が褒めてたけど確かにすごいね!」と言う

4 、事故の法則

事故でいちいち動揺せず、受け止める

5、反抗期の法則

20代には反抗期がある

好きな人だから反抗する

手は離して目は離さない

6、父と母の法則

叱る役と、フォロー役が必要

フォローがなければ人は辞める

・質問

20:00 終了

----------------------------------------------------

●1日の流れ

15:45 朝礼、掃除

16:00 人間力道場準備

17:30 事務局・田中さんによるワーク

先輩によく注意されることは何か?

どう注意してもらえたら、やる気が出たか?

を考え、隣の人と共有

18:00 山近義幸師範による人間力道場

・前回の質問への返答

Q:一人で飲みに行かれるときはありますか?

→一人ではいかない。

Q:宝塚の他に観たり触れたりでおすすめの場所

→プロレス、その他のスポーツ、歴史記念館、変なお店

・話を聞くときには突っ込みを考えながら話を聞くと寝ない

・係長島耕作というマンガがオススメ

将来、偉くなる人には3つの特徴

1、先を読んで行動する人

2、広く浅く色々な突っ込みが出来る人

3、真似上手

・若手、新人、学生という身分は使わなくては勿体ない

・人脈の作り方には二つある

1、自分から出ていくプッシュ型(スカウトなど)

2、相手から来てくださるプル型(ご縁)

どちらも大事にする必要がある。

・話は出だし、つかみが大事。相手をときめかせる。

・後輩を育てることが、自分の成長になる。

1、朝から動いている姿を見せる

自慢ではなく、始動が早い人だという印象をつける

2、自分がクイックレスポンスをする

3、空いた時間にはとにかく質問をする

聞くということはコミュニケーションの第一歩

4、良いことは強制する

ルールやマナーなど、当たり前のことを言わない人は卑怯

5、自分が失敗したことを話す

困ったところを見せつつ、いいところも見せる

6、相談を持ちかける

7、過去、現在、未来を聞く

全てを総合して聞くと良い

8、共感してあげる

確かにな、なるほどな、面白いな!お前やるなぁと言ってあげる

ちなみに仲が悪い人とは、共通点を見つけるとギクシャクが緩和される

9、壁に当たってないか?つらいことないか?と聞く

大体そういう悩みを持っている

10、失敗を語る

11、二人だけの秘密を作る

思い出の店とか

12、酒を酌み交わす

お茶より飯、飯より酒

最近冷酒が良い

・後輩を鍛える

1、風車の法則

相手の勢いを借りて、お前がやったから出来たんだよ、など。

2、弓矢の法則

溜めたり、意図的に落として、タイミングを見計らって上げる

3、第三者の法則

「~が褒めてたけど確かにすごいね!」と言う

4 、事故の法則

事故でいちいち動揺せず、受け止める

5、反抗期の法則

20代には反抗期がある

好きな人だから反抗する

手は離して目は離さない

6、父と母の法則

叱る役と、フォロー役が必要

フォローがなければ人は辞める

・質問

20:00 終了

----------------------------------------------------

●吹雪の人間力道場

都内は記録的な大雪で、銀景色というよりは吹雪に近い中、予定通り人間力道場は行われた。

ベン大生が集まるのは当然だが、この日にいらっしゃった皆さんは凄い。

もう社会人までカウントが始まっている今、知っておかなければならないことを

この日も教えていただいた。

20代に意識すべきこととして、漫画「係長 島耕作」に出てくるという、

出世するための3原則が印象に残った。

①先を読んで行動する

②広く浅く、色々な状況でつっこめる

③マネ上手である

つっこむために広く知識を得ること。

足りていないので、これからはもっと視野を広くして情報を取り込む。

マネ上手であることが大事だということも面白いと思った。

「遊びが教養になる」という教えもあった。

残りの20代、よく遊び、いい意味で無茶をしながら駆け抜けていく。

後半のテーマは、後輩を育てることだった。

まだ後輩ができるのは先だが、そんな遠い未来のことではないし、

年下と接することは常にあるので、学ぶべきことなのは間違いない。

朝、後輩より早く始動する。

クイックレスポンスを実践する。

人間らしい、弱みも見せる…。

後輩の立場になって考えると、納得なことばかりだった。

また特に覚えておくべきだと思ったのは、「当たり前のことを言わないやつは

卑怯だ」という教えだ。

後輩が非常識なことをしたときは迷わず叱る。

私は叱ることが苦手だが、卑怯だという言葉は胸に刻むべきだと思った。

社会人まで秒読みだと考えると、気も引き締まる。

理事長の超実践的な道場の教えを大切にする。

大雪でも出向いて良かった。

From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)

---------------------------------------------------------

都内は記録的な大雪で、銀景色というよりは吹雪に近い中、予定通り人間力道場は行われた。

ベン大生が集まるのは当然だが、この日にいらっしゃった皆さんは凄い。

もう社会人までカウントが始まっている今、知っておかなければならないことを

この日も教えていただいた。

20代に意識すべきこととして、漫画「係長 島耕作」に出てくるという、

出世するための3原則が印象に残った。

①先を読んで行動する

②広く浅く、色々な状況でつっこめる

③マネ上手である

つっこむために広く知識を得ること。

足りていないので、これからはもっと視野を広くして情報を取り込む。

マネ上手であることが大事だということも面白いと思った。

「遊びが教養になる」という教えもあった。

残りの20代、よく遊び、いい意味で無茶をしながら駆け抜けていく。

後半のテーマは、後輩を育てることだった。

まだ後輩ができるのは先だが、そんな遠い未来のことではないし、

年下と接することは常にあるので、学ぶべきことなのは間違いない。

朝、後輩より早く始動する。

クイックレスポンスを実践する。

人間らしい、弱みも見せる…。

後輩の立場になって考えると、納得なことばかりだった。

また特に覚えておくべきだと思ったのは、「当たり前のことを言わないやつは

卑怯だ」という教えだ。

後輩が非常識なことをしたときは迷わず叱る。

私は叱ることが苦手だが、卑怯だという言葉は胸に刻むべきだと思った。

社会人まで秒読みだと考えると、気も引き締まる。

理事長の超実践的な道場の教えを大切にする。

大雪でも出向いて良かった。

From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)

---------------------------------------------------------

●部下の身になって考える

今は後輩は居ないが

自分が叱られたときに、

いつ、どんなときに、原因は何かを

考え、そのとき自分はどう思ったのかを考える。

納得できる内容だったか、

出来ないならば、なぜなのか、

言い方か、内容が悪かったのかを考える。

いずれ、自分が先輩になったときに、

部下の指導に活かす事が出来る。

自分がされたらイヤな事は

相手もイヤなことであるが、

成長の為には必要な事もある。

相手の事を思うならば、

言わなければならない事もある

そのときに、例え憎まれたとしても、

お互いに取って良い結果となるようにして行きたい。

●後輩への指導

後輩を育てる事は、自分の成長になる。

言うべき事を言わないのは

罪悪ですと言われた時、

がつんと来た。

自分は、いままで後輩に技術指導はしても、

ルールやマナーに関しては、

あまり指導してこなかった。

学生の頃はそれでも良かったが、

社会人となるこれからは、

そういった事が無いように

後輩が出来たときには、

行動指導して行きます。

●質問は、と考える。

相手に何か聞こうとすると、

眠ったりはしない、

人の話に興味を持って、

自分に何かプラスとなるように、

常に考える。

その癖を作る事で、

自然と成長できる環境を作る。

●相談を持ちかける

上司に相談を持ちかける事により、

自分の状況、困リごとを聞く。

相手も、人に教えることで、

自分の事を話してくれるし、

失敗談等を聞く事で、

共感を得る事も出来る。

その繰り返しで、

より親密に、より良い関係を持ち、

仕事もやりやすくもなる。

これから、会社に入るまでに、

自然と出来るように今から心がけます。

●朝から動く姿を見せる

朝早く行動し、

その姿を見せることで、

朝早いイメージを持ってくれる。

良いイメージを持ってもらえる事で、

信頼してもらう事ができるし、

逆にたまたま来れなくても

どうしたんだろうと思ってもらえる。

人と同じ事をしていては、

周りに埋もれてしまう。

常に人と違う事をして、

良い目立ち方をするようにします。

From:高岸知広@東京校5期生(兵庫県出身・金沢学院大学卒)

---------------------------------------------------------

今は後輩は居ないが

自分が叱られたときに、

いつ、どんなときに、原因は何かを

考え、そのとき自分はどう思ったのかを考える。

納得できる内容だったか、

出来ないならば、なぜなのか、

言い方か、内容が悪かったのかを考える。

いずれ、自分が先輩になったときに、

部下の指導に活かす事が出来る。

自分がされたらイヤな事は

相手もイヤなことであるが、

成長の為には必要な事もある。

相手の事を思うならば、

言わなければならない事もある

そのときに、例え憎まれたとしても、

お互いに取って良い結果となるようにして行きたい。

●後輩への指導

後輩を育てる事は、自分の成長になる。

言うべき事を言わないのは

罪悪ですと言われた時、

がつんと来た。

自分は、いままで後輩に技術指導はしても、

ルールやマナーに関しては、

あまり指導してこなかった。

学生の頃はそれでも良かったが、

社会人となるこれからは、

そういった事が無いように

後輩が出来たときには、

行動指導して行きます。

●質問は、と考える。

相手に何か聞こうとすると、

眠ったりはしない、

人の話に興味を持って、

自分に何かプラスとなるように、

常に考える。

その癖を作る事で、

自然と成長できる環境を作る。

●相談を持ちかける

上司に相談を持ちかける事により、

自分の状況、困リごとを聞く。

相手も、人に教えることで、

自分の事を話してくれるし、

失敗談等を聞く事で、

共感を得る事も出来る。

その繰り返しで、

より親密に、より良い関係を持ち、

仕事もやりやすくもなる。

これから、会社に入るまでに、

自然と出来るように今から心がけます。

●朝から動く姿を見せる

朝早く行動し、

その姿を見せることで、

朝早いイメージを持ってくれる。

良いイメージを持ってもらえる事で、

信頼してもらう事ができるし、

逆にたまたま来れなくても

どうしたんだろうと思ってもらえる。

人と同じ事をしていては、

周りに埋もれてしまう。

常に人と違う事をして、

良い目立ち方をするようにします。

From:高岸知広@東京校5期生(兵庫県出身・金沢学院大学卒)

---------------------------------------------------------

●人間力道場

ビジネスマンは話を聴いたら

そこから突っ込まなくてはいけない。

突込みができないようなら

それはただ聞いているだけである。

突込みができる人間とそうでない人間の違いは

行ったところの多さや読んだ本の多さとのことである。

また優秀なビジネスマンになるために読む本として

「係長島耕作」をお話ししてくださった。

①先を読んで行動すること

②浅く広くコメントできること

③真似上手であること

などビジネスマンとして見習うところが多いそうだ。

縁の大切さという話に移り、

二つのタイプの縁についてお話ししてくださった。

一つはプッシュ型の縁であり、

自分から会いに行くようなスカウト型の人脈とのことである。

次がプル型の縁とのことで

これはたまたまの出会いなどのことでオーディション型の人脈という風に

お話ししてくださった。

これら二つを両方大切にしなくてはいけない。

営業の話に移り、

営業において大切なことは「まず聞く」とのことであった。

そこから需要を喚起しなくては

ビジネスにならないとのことであった。

今回はテーマが「後輩を育てることが、自分の成長になる」

ということで、自分にとっては少し先の話にはなるが

勉強になる面はとても多かった。

行動の速さやクイックレスポンスの重要性、

自分の弱さを見せることの大切さ、

きつい面と優しくフォローする面を両方持つ

など、いかに後輩を育てるかということで

先の勉強になった。

後輩に対する接し方としては

先のことになるが

同僚との接し方などにおいて

共通する面もあると感じる。

そういった場面で活かしていく。

From:大森俊通@東京校5期生(東京都出身・琉球大学卒)

----------------------------------------------------

ビジネスマンは話を聴いたら

そこから突っ込まなくてはいけない。

突込みができないようなら

それはただ聞いているだけである。

突込みができる人間とそうでない人間の違いは

行ったところの多さや読んだ本の多さとのことである。

また優秀なビジネスマンになるために読む本として

「係長島耕作」をお話ししてくださった。

①先を読んで行動すること

②浅く広くコメントできること

③真似上手であること

などビジネスマンとして見習うところが多いそうだ。

縁の大切さという話に移り、

二つのタイプの縁についてお話ししてくださった。

一つはプッシュ型の縁であり、

自分から会いに行くようなスカウト型の人脈とのことである。

次がプル型の縁とのことで

これはたまたまの出会いなどのことでオーディション型の人脈という風に

お話ししてくださった。

これら二つを両方大切にしなくてはいけない。

営業の話に移り、

営業において大切なことは「まず聞く」とのことであった。

そこから需要を喚起しなくては

ビジネスにならないとのことであった。

今回はテーマが「後輩を育てることが、自分の成長になる」

ということで、自分にとっては少し先の話にはなるが

勉強になる面はとても多かった。

行動の速さやクイックレスポンスの重要性、

自分の弱さを見せることの大切さ、

きつい面と優しくフォローする面を両方持つ

など、いかに後輩を育てるかということで

先の勉強になった。

後輩に対する接し方としては

先のことになるが

同僚との接し方などにおいて

共通する面もあると感じる。

そういった場面で活かしていく。

From:大森俊通@東京校5期生(東京都出身・琉球大学卒)

----------------------------------------------------

●山近社長の人間力道場

後輩への指導について講義していただいた。

これまでの山近社長による指導と照らし合わせて、

そういうことなのかと納得することが多かった。

始動の早さや、クイックレスポンス、共感して、その上で

意見を言ってあげることなど今の自分に出来ていないことが多くあった。

後輩が出来るまでの一年、基本中の基本であるこれらを改めて鍛える。

また、ご縁のお話で、今自分の縁はプル型ばかりで、プッシュ型で繋がった方があまりおられない。

受動的になってしまっているので、ベン大生として、自分からも縁を繋ぐ人になります。

From:牛島知之@東京校5期生(熊本県出身・熊本県立大学卒)

---------------------------------------------------------

●出世する人の3つの条件

山近社長おすすめ、「係長島耕作」で

銀座のママが言っていた「出世する男の

3つの条件」が勉強になった。その3つとは、

1、先を読んで行動できる (気を遣える)

2、コメント力がある (浅く広く知識がある)

3、真似上手である (良い所を人から学べる)

沢山の男性を見てきた方だからこそ、

おっしゃる言葉がもの凄く説得力があると感じる。

同時に、山近社長が普段人間力道場で

言われている事だとy感じる。

この3つは、意識をして身に付けていかないと

自然と身に付くものではないだろう。

20代で身に付けるべく、実践をしていく。

●人脈について

人は自分が言った情報を返してくれる人にだけ、

新しい人脈を下さる。情報を返すと、人脈は2倍・3倍に

なって返ってくるそうだ。

人が下さった情報を聞いたとき、放置にしていることが

私は多い。自分を有利にするチャンスだと

思って、まずは実行が大切だ。

●ベン大徳島校校長、鈴江社長のお話

「営業のコツ」を聞かれたとき、鈴江社長がお話を

してくださった事が印象的だった。社長は、

「僕は営業しているつもりもなく、自分の本当に

好きなものを売っている。自分が心からワクワクできる

ものを売っているだけ。」とおっしゃっていた。

きっとその心が相手にも伝わり、自分は営業している

つもりもないが相手が買ってくれるのだろう。

「自分が心から楽しめないものを売っているビジネスマンは

二流」とも言われていた。

今の自分が売っているものをよく知って、

自分で大好きなものを売れたときに、自然とお客様は

つくものなのだな、と大変勉強になった。

From:小林諒也@東京校4期生・実行生(北海道出身・公立はこだて未来大学院卒)

---------------------------------------------------------------------------

後輩への指導について講義していただいた。

これまでの山近社長による指導と照らし合わせて、

そういうことなのかと納得することが多かった。

始動の早さや、クイックレスポンス、共感して、その上で

意見を言ってあげることなど今の自分に出来ていないことが多くあった。

後輩が出来るまでの一年、基本中の基本であるこれらを改めて鍛える。

また、ご縁のお話で、今自分の縁はプル型ばかりで、プッシュ型で繋がった方があまりおられない。

受動的になってしまっているので、ベン大生として、自分からも縁を繋ぐ人になります。

From:牛島知之@東京校5期生(熊本県出身・熊本県立大学卒)

---------------------------------------------------------

●出世する人の3つの条件

山近社長おすすめ、「係長島耕作」で

銀座のママが言っていた「出世する男の

3つの条件」が勉強になった。その3つとは、

1、先を読んで行動できる (気を遣える)

2、コメント力がある (浅く広く知識がある)

3、真似上手である (良い所を人から学べる)

沢山の男性を見てきた方だからこそ、

おっしゃる言葉がもの凄く説得力があると感じる。

同時に、山近社長が普段人間力道場で

言われている事だとy感じる。

この3つは、意識をして身に付けていかないと

自然と身に付くものではないだろう。

20代で身に付けるべく、実践をしていく。

●人脈について

人は自分が言った情報を返してくれる人にだけ、

新しい人脈を下さる。情報を返すと、人脈は2倍・3倍に

なって返ってくるそうだ。

人が下さった情報を聞いたとき、放置にしていることが

私は多い。自分を有利にするチャンスだと

思って、まずは実行が大切だ。

●ベン大徳島校校長、鈴江社長のお話

「営業のコツ」を聞かれたとき、鈴江社長がお話を

してくださった事が印象的だった。社長は、

「僕は営業しているつもりもなく、自分の本当に

好きなものを売っている。自分が心からワクワクできる

ものを売っているだけ。」とおっしゃっていた。

きっとその心が相手にも伝わり、自分は営業している

つもりもないが相手が買ってくれるのだろう。

「自分が心から楽しめないものを売っているビジネスマンは

二流」とも言われていた。

今の自分が売っているものをよく知って、

自分で大好きなものを売れたときに、自然とお客様は

つくものなのだな、と大変勉強になった。

From:小林諒也@東京校4期生・実行生(北海道出身・公立はこだて未来大学院卒)

---------------------------------------------------------------------------

平成26年(2014)【2月7日(金)】 テクニカルショウヨコハマ

2014/02/07

コメント (0)

----------------------------------------

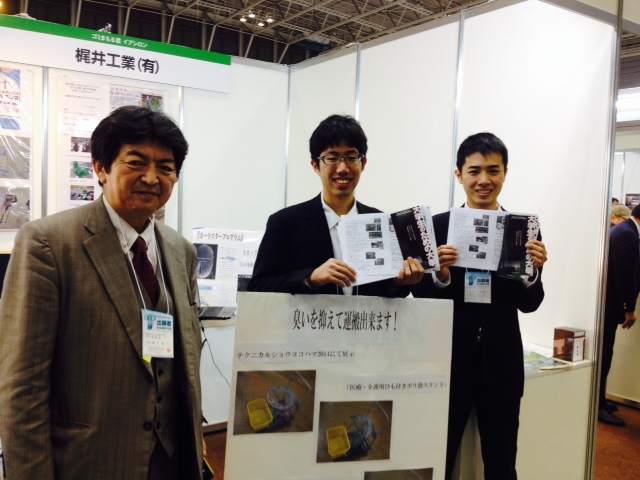

----------------------------------------●テクニカルショウヨコハマのお手伝い

テクニカルショウヨコハマで出展をされる梶井工業さんのお手伝いを

させていただいた。

ブース前でお客様対応しているときは、商品を紹介する難しさを実感。

興味を持ってくださった方であっても、どういう状況で使いたいのかを

上手くつかみきれなかったり、

話している途中に興味を失ったような表情をされた方もいた。

一方梶井社長が話されると、すごく盛り上がって、お客様も梶井社長も

笑顔で和気あいあいとした雰囲気になっていたように思う。

商品への思い 入れがあり、ぜひ紹介したいのだ!という気持ちが溢れておられた。

半端な知識と思いでは営業はできないな、と実感した。

また、新商品のPRのパネルをサンドイッチマンのようにぶら下げて場内を歩いて回った。

すると興味を持ってみてくださる方が多くおられた。

ただ、当然向こうから話しかけてこられることはまずなく、興味を持って

くださったかな?という方に、こちらから話しかける形となった。

そうして何人かと話していて、こちらが商品についていきなり話すよりも、

あちらの商品について先に質問した方が

こちらについてもよく聞いてくださったように思う。

まずは質問から入り、その後に自分の商品について聞いていただく形が

一番いいなと学んだ。

ただ、こちらの商品を説明する時、プレゼンが上手くいかず、あまり興味を

持っていただけなかった。

アウトプットをもっと強化する。

From:牛島知之@東京校5期生(熊本県出身・熊本県立大学卒)

-------------------------------------------------------------------

RSS 2.0

RSS 2.0