東京校の講義レポート

平成26年(2014)【2月22日(土)】 筆跡学/長谷美稀子先生(筆跡鑑定士)

2014/02/22

コメント (0)

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------●1日の流れ

9:00 集合、松陰神社参拝

9:15 朝礼、掃除

10:00 新聞アウトプット

・ソニー、最後の切り札のPS4

・保険外の薬、使いやすく

・「NISA」若者も投資デビュー

・後継者不足、休業・廃業相次ぐ

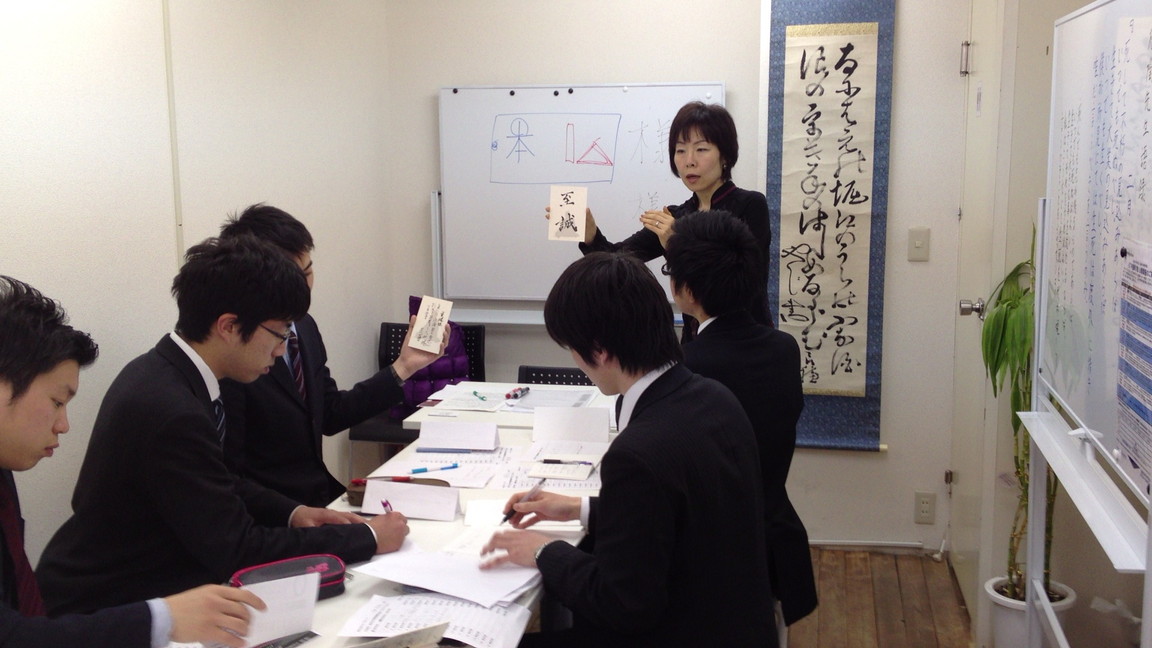

13:00 長谷美稀子先生「筆跡学」

・自分宛ハガキ記入

・筆跡心理学とは

・筆跡学のメリット

・書かれた文字には、その人の個性が表れている

・ジョハリの窓

→私の思う「わたし」と、人から見た「わたし」の実践

・筆跡分析実践

・先生による、ハガキの筆跡分析、診断

・質疑応答

16:00 終礼、解散

----------------------------------------------------

●筆跡心理学

欧米では筆跡心理学をグラフォロジーと言って、

子供の進路指導や企業の人事、結婚相手の相性診断にも使われるらしい。

はじめは占いのようかと思ったが、根拠、理論のしっかりした解説を聞いて、

かつてないほど納得した。

私たちの書いた文字の分析をしてくださり、先生の診断には圧倒された。

細かいところまで詳しく説明してくださり、わかりやすかった。

文字には個性が現れる。

大きな字を書くにはそれなりに運動が必要なのでそういう字を書く人はエネルギッシュ。

端から書く人はスタートにおいて積極的。

文字の間が詰まっているとせっかちで、はねが強いひとは最後までやり遂げる。

自分や、長く付き合ってきた5期生、先輩方の診断を聞いても、納得できることばかりだった。

上に挙げたような簡単な診断ならできそうなので、私も他の人の字で判断できるようにする。

また私の字は、へんとつくりが狭い職人タイプで、文字が縦長なことが

こだわりの強いクリエイティブな仕事に向いているとのことだった。

自分の夢への可能性がさらに拓けたようで、気分が高揚した。

From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)

---------------------------------------------------------

文字にも個性があり、汚く書こうとしても、綺麗に書こうとしても

文字にも個性があり、汚く書こうとしても、綺麗に書こうとしても無意識に出てしまうのだそうだ。

それだけに筆跡を見ると、その人の性格が分かるということで、診断していただいた。

すると、多くの見るポイントから大体の性格が分かった。

例えば「本」という字の左はらいが長ければプレゼンが得意、

十時部の上が長く出ていればリーダーシップを持っているなどだ。

私は診断の結果サポーター型で、プレゼンが得意で、スピーディ ーで

諦めも早めであることが分かった。

筆跡からも粘って頑張るということができていないことを気付かされた。

やはりコツコツ型が最後には物事を動かしていくと思うし、私自身そうなりたいと思うので、

筆跡もそういう特徴の人の真似をし、意識する。

また、今回簡単にだが診断の際のポイントを教えていただいた。

会う前から字だけでその人の大体の性格が分かるということは強いだろう。

実際使ってみて、考察してみる。

From:牛島知之@東京校5期生(熊本県出身・熊本県立大学卒)

---------------------------------------------------------

今まで、字はその人の心を表すと言われても

そんな事はないだろう…と思っていた。

しかし、今回の授業でその人の外に見せようと思っている部分や

内側の部分などがいくらか分かる事に驚かされた。

字を比較する。

自分の字と他の誰かの字を比較する事で、

その人との性格の違いや自分の知らず知らずの癖が分かった。

どんな字を書くかで、相手の性格のタイプが分かり、

その事を意識する事で、人間関係を円滑化する事ができる。

たかが筆跡、されど筆跡。

今回は、ある行動傾向の文字を意識して書き続けていると、

その行動傾向が自分のものになってくるという事を教えていただいた。

「筆跡を変えると人生も開ける」ことを信じて意識していきます。

From:高岸知広@東京校5期生(兵庫県出身・金沢学院大学卒)

---------------------------------------------------------

筆跡学が、生活やビジネス等様々な場面で活用出来る事を、

筆跡学が、生活やビジネス等様々な場面で活用出来る事を、ワークショップを交えて楽しく学べた。

筆跡学では、文字の大きさでその方を判断してはいけない。

辺のつくりやハネ、文字の書き出しや文字の距離を見る。

例えば、"大"の文字の上が全体の1/3以上で長いほど、

リーダーシップがある人とか、2行ではなく1行で書いた人は、

気移りしない人である等だ。

この筆跡学を活用すれば、その人に会う前に字を見て、ある程度性格が分かる。

実際に仕事に活用されている例として、沢山の学生と会う人事採用の方が、

履歴書を見てその学生の性格をある程度予測し選考している事を教えて頂いた。

性格が分かればお会いする人・普段から付き合いがある人への対処法が分かる。

自己をよく知る事、そして筆跡を見て相手を知る上で、

付き合い方を見直す事の大切さに気付かされた。

今回教えて頂いた良い筆跡を真似し、私自身の性格も変えてゆく。

長谷先生、本当に有り難うございました。

From:小林諒也@東京校4期生・実行生(北海道出身・公立はこだて未来大学院卒)

---------------------------------------------------------------------------

平成26年(2014)【2月21日(金)】 人生のイニシエーション/濱口晴彦先生(早稲田大学名誉教授)

2014/02/21

コメント (0)

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------●1日の流れ

9:00 朝礼、掃除

10:00 新聞アウトプット

・ドコモ、食品事業参入

・中国人民元自由化

・米の減反廃止

12:30 石附天くんによる1週間の学びアウトプット

・嫌なことも率先して行なっていく。

13:30 松陰神社参拝

14:00 濱口晴彦先生「人生のイニシエーション-喜び-」第3回

・目と鼻が近い→人間の原点

・石の中からビーナスを取り出した

ミケランジェロ

・喜び

①自由

②人に認められる

③役に立つ

・近代→否定が必要

・everything of somethingとsomething of everything

・一円融和

15:45 終礼、解散

----------------------------------------------------

●濱口先生

[人生のイニシアチブ]

3回の講義を通して

「矛盾」というものが、人生において

重要なファクターの一つだと感じた。

やりたい事や、やらねばならない事

社会は進歩していくが、それに愛や秩序が追いつかない

よりよい、生活や社会のために進歩をしていくが、

そのために、他が追いついていかず

軋轢が生じ結果として、不満を感じている。

しかし、この矛盾を解消するために行動する事が、

社会のためになっていく。

自分もこの解消のために、できる限りの事をしていきます。

[生きるためには、義務をなさなければならない]

義務とは自分ができる事を社会に行う。

行う事は、自分ができる事やりたい事でよい、

その事は喜びにつながる。

自分たちがこの喜びを感じるときは、

その義務に対して、価値を作り

意味付けをする事である。

自分が事業としてする物や、

やるべき事だと感じたら、

たとえ周りに理解されなくとも

自分の中で価値を感じればよい。

考える人を作ったロダンは、

「自分は像を彫っているのでない、

大理石の中の像を取り出しているのだ」

という言葉にあるように、

自身にだけ見える価値のような物を見いだし

それを指名と感じ行う事が

よりよい人生において重要なのだと感じた。

From:高岸知広@東京校5期生(兵庫県出身・金沢学院大学卒)

---------------------------------------------------------

●濱口先生の講義

●濱口先生の講義進歩とは様々な仕組みを変えることで、その速さに愛やルールが

追い付かないことがある。

そしてそんなところから社会の諸問題は生まれるのだそうだ。

確かに社会を見て見ても、規制緩和で仕組みを変えて、

そこにルールがない状況に一時的にでも陥ったり、

変えた仕組みが悪用されるなど山ほどある。

そしてそんな無法状態で、少ない時間で他の人の不利益になってでも

儲けようとすることが、愛が追い付いていないということなのかなと感じた。

講義の中で一番印象に残っているのは、心訓というものだ。

「世の中で一番尊いことは人のために奉仕して恩に着せぬ事です」

というものがある。

自分はお礼などしてもらえなかった時、報われないな、と感じてしまう時がある。

その人に対してではなく、社会に対して奉仕しているんだ、と考えるようにしていく。

From:牛島知之@東京校5期生(熊本県出身・熊本県立大学卒)

---------------------------------------------------------

●人生のイニシエーションby濱口先生

[人間の喜びとは]

自由、人に認められる、人の役に立つ、

の3つの条件が満たされたときに生まれる。

こうして生まれた喜びが

クリエイティブな力を発することにもつながる。

オーギュスト・コントの言葉から

「愛を原理に、秩序を基礎に、進歩を目的に」

とのことで、これらを人類の進歩の歴史と照らし合わせると

進歩はさまざまな仕組みを変えることであり、

経済成長はその一つである。

この進歩と秩序としての国家制度の兼ね合いから矛盾が生まれ

それを補うように愛となる福祉がある。

現在ある社会問題は進歩に愛を形にする制度が

追い付いていないから起こるとのことであった。

このように社会問題について考えるのは初めてだったので

非常に興味深かった。

仕事に関しては福沢諭吉の心訓にも書かれているように

立派な心を持って臨み教養ある人間になるのが

日本人として大切だと感じた。

From:大森俊通@東京校5期生(東京都出身・琉球大学卒)

----------------------------------------------------

平成26年(2014)【2月20日(木)】 HR(日本遊学の旅話し合いほか)、発送作業

2014/02/20

コメント (0)

----------------------------------------------------

●1日の流れ

9:00 朝礼、掃除

9:40 新聞アウトプット

1面 「Wの未来」(佐藤)

女子校、男子校のメリット・デメリットなどを議論

10:00 2月の会員企業様への発送作業

12:00 日本遊学の旅話し合い①

12:20 2014卒&既卒者向けイベント調査

13:00 6期生募集のビラのブラッシュアップ

13:20 日本遊学の旅話し合い②

14:00 発送作業

16:00 終礼、解散

----------------------------------------------------

●発送作業

ちょっとしたことが積み重なって結果が作られているということを学んだ。

お客様にお送りするものが、届いた時どうなのか実際に封筒に入れて

出してみたり、お届けする資料を読んでみたりなどして

お客様がどう思うのか見て考えることが重要だ。

言われた仕事をただ淡々とこなすだけではなく、もっと良くできないか、

改善できないかを考えることがプロの仕事。

単純作業になりがちな仕事は人が力を中々入れないところだから差をつけるチャンス。

今後はホチキスの位置、何箇所留めるのかなど細かいところまで気を配る。

From:牛島知之@東京校5期生(熊本県出身・熊本県立大学卒)

---------------------------------------------------------

●発送作業

郵送物は商品であるということを

きちんと心がけなくてはいけない。

受け取る人がどのような感情になるか?を考えて

中身の入れ方に注意し、

資料を見たときの印象を

送る前に確認しなくてはいけない。

文書であるだけに

工夫をしなければ冷たい印象となり

受け取る人の心も離れていく。

そういった受け手の身となって考えるためにも

実際に手に取って郵送物を客観的に見なくてはいけない。

普通に送れば無機質な資料も

手を加え工夫をすることで温かみのある

魅力的なものになる。

そういった工夫を、言われてするのではなく

自発的に行うことが大切だと感じた。

From:大森俊通@東京校5期生(東京都出身・琉球大学卒)

----------------------------------------------------

●1日の流れ

9:00 朝礼、掃除

9:40 新聞アウトプット

1面 「Wの未来」(佐藤)

女子校、男子校のメリット・デメリットなどを議論

10:00 2月の会員企業様への発送作業

12:00 日本遊学の旅話し合い①

12:20 2014卒&既卒者向けイベント調査

13:00 6期生募集のビラのブラッシュアップ

13:20 日本遊学の旅話し合い②

14:00 発送作業

16:00 終礼、解散

----------------------------------------------------

●発送作業

ちょっとしたことが積み重なって結果が作られているということを学んだ。

お客様にお送りするものが、届いた時どうなのか実際に封筒に入れて

出してみたり、お届けする資料を読んでみたりなどして

お客様がどう思うのか見て考えることが重要だ。

言われた仕事をただ淡々とこなすだけではなく、もっと良くできないか、

改善できないかを考えることがプロの仕事。

単純作業になりがちな仕事は人が力を中々入れないところだから差をつけるチャンス。

今後はホチキスの位置、何箇所留めるのかなど細かいところまで気を配る。

From:牛島知之@東京校5期生(熊本県出身・熊本県立大学卒)

---------------------------------------------------------

●発送作業

郵送物は商品であるということを

きちんと心がけなくてはいけない。

受け取る人がどのような感情になるか?を考えて

中身の入れ方に注意し、

資料を見たときの印象を

送る前に確認しなくてはいけない。

文書であるだけに

工夫をしなければ冷たい印象となり

受け取る人の心も離れていく。

そういった受け手の身となって考えるためにも

実際に手に取って郵送物を客観的に見なくてはいけない。

普通に送れば無機質な資料も

手を加え工夫をすることで温かみのある

魅力的なものになる。

そういった工夫を、言われてするのではなく

自発的に行うことが大切だと感じた。

From:大森俊通@東京校5期生(東京都出身・琉球大学卒)

----------------------------------------------------

●発送作業

言われるがままに行動していた。

自分で考えて仕事はしなければならないというのを

よく言われるが実際に行動に移せていなかった。

受け取った相手がどう感じるか、

本を開いた時どういう風に目線が動くか、

ホッチキスが手に当たってどう感じるか等、

細かいちょっとしたことの積み重ねが、

自分の商品の自信に繋がり、営業に通じる。

全てのことを自分事とするように考えるようにします。

From:高岸知広@東京校5期生(兵庫県出身・金沢学院大学卒)

---------------------------------------------------------

●目線

会員企業様にお送りする資料の発送を行ったが、この日は、

目線を変えることの大切さを教えていただいた。

発送物が届く相手の目線に立って、試行錯誤を繰り返す。

そこから見つかる気づき、改善点は小さなことに感じるかもしれないが、

それをするかしないかでは、後々にかなり大きな差が出てくる。

想像するととても納得できることだった。

向上心を持って取り組まなければ成長は望めない。

社会人にもなる上でも、特に大切なことを教えていただいた。

From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)

---------------------------------------------------------

言われるがままに行動していた。

自分で考えて仕事はしなければならないというのを

よく言われるが実際に行動に移せていなかった。

受け取った相手がどう感じるか、

本を開いた時どういう風に目線が動くか、

ホッチキスが手に当たってどう感じるか等、

細かいちょっとしたことの積み重ねが、

自分の商品の自信に繋がり、営業に通じる。

全てのことを自分事とするように考えるようにします。

From:高岸知広@東京校5期生(兵庫県出身・金沢学院大学卒)

---------------------------------------------------------

●目線

会員企業様にお送りする資料の発送を行ったが、この日は、

目線を変えることの大切さを教えていただいた。

発送物が届く相手の目線に立って、試行錯誤を繰り返す。

そこから見つかる気づき、改善点は小さなことに感じるかもしれないが、

それをするかしないかでは、後々にかなり大きな差が出てくる。

想像するととても納得できることだった。

向上心を持って取り組まなければ成長は望めない。

社会人にもなる上でも、特に大切なことを教えていただいた。

From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)

---------------------------------------------------------

平成26年(2014)【2月19日(水)】 日経新聞学/細矢明信先生(エヌアイイーイー総合研究所 代表取締役)

2014/02/19

コメント (0)

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------●1日の流れ

15:00 朝礼、掃除

15:40 新聞ディスカッションby今元局長

「新興企業 成長に勢い」

「教育行政 首長の権限強く」

「消費解剖 ネットが磨く買い物感度」

17:00 日経新聞学/細矢明信先生

東西冷戦からBRICsまでの歴史

日本の転換点「ビッグバン」

優れたアイデアは情報から生まれる

経済指標の読み方

19:00 終礼、解散

----------------------------------------------------

●新聞ディスカッション

スマホに関する記事でお話ししてくださった。

「ユビキタス」というキーワードから

スマホの魅力を教えていただき、

今のスマホも過去では想像できないものだったことなのだと

改めて認識することができた。

かつては外で電話することすら想像できないようなことだった。

しかし、今となってはそれが当たり前になり

さらには様々な機能が付き、

将来的には腕時計や眼鏡型の端末となり

さらに想像できないことが現実になる。

すでに様々なサービスや技術で満たされたような現代でも

まだまだロマンがあふれていると感じた。

そういったことをただ待ち望むのではなく

自分もその流れに加わる努力をする必要があると感じた。

スマホ関連の事業ではアイデアと技術で成功することができる。

技術の部分を勉強していき

これから来る次の世代の人たちにも負けないよう

ビジネススキルとして身に着ける努力を行う。

●日経新聞学/細矢明信先生

新聞の読み方だけでなく

歴史的な経緯をたどって経済を学ばせていただいた。

冷戦からBRICsまで現在の経済が

どのように成立したのかを勉強することができた。

情報をいかに活かすかがベンチャーには大切であり

情報が優れたアイデアを生み出す。

そのためにも新聞から重要な情報を取り活かさなくてはいけない。

また数値情報から関連する様々なことを予測する目も

養わなくてはいけない。

川上商品から川下商品へ

仕入れ値が上がればCPIが上がるなど

言われれば当然のことでも

新聞の数値からそれを読み取り

先を予測する能力を磨かなくてはいけない。

From:大森俊通@東京校5期生(東京都出身・琉球大学卒)

----------------------------------------------------

●新聞アウトプット

●新聞アウトプット新聞アウトプットで司会を務めたが、聴講生がおられると言うことで

あがってしまい、テンポが悪い司会となってしまった。

とっさの応用力がないと感じた。

いつもと違う状況なら、次の状況を考えながら動く必要がある。

先を考えながらの行動を意識する。

スマートフォンの議論の中で、何故スマホのゲームはこんなに

人気なのか?という話題が出た。

まずは、ハードの普及が一番の要因と言われたが、そんなことを

考えたこともなく、人気の要因も分からなかった。

基本的なことなのに、そういうものと捉え、ろくに考えてもいなかった。

考えが浅い。何故?と疑問に持つこと、まずはそこから始める。

●細矢先生の講義

新聞の読み方講座は三度目くらいだが、分からなかったところが段々

わかるようになってきた。

特に輸入品の川上、川中、川下は完璧とは言い難いがなんとなく

理解できるようになってきた。

輸入品の価格を掴むことのビジネスでの活かし方をまだ掴めないので、

今後も学びながら模索していく。

From:牛島知之@東京校5期生(熊本県出身・熊本県立大学卒)

-------------------------------------------------------------------

平成26年(2014)【2月15日(土)】 コミュニケーション学/大西恵子先生(大西恵子事務所 代表)

2014/02/15

コメント (0)

----------------------------------------------------

●1日の流れ

9:00 松陰本舗集合 朝礼、掃除

10:00 コミュニケーション学/大西恵子先生

報連相

3つの視点

3つの深度

3つの手法

ワーク

13:00 休憩

13:45 新聞アウトプット/今元局長

高齢者 働く人の1割に

成長の主役 再び民に

15:00 終礼、解散

----------------------------------------------------

●社会人と報連相

大西恵子先生の報連相の講義は1年前、ベンチャー大學見学生のときに

受けさせていただいたが、先生の最後の講義となる今回は

4月に社会人になることもあり、より特別に響いた。

報連相は仕事そのもの。

この日行ったケーススタディだけを通しても、仕事をする上で

報連相がどれだけ大切かがわかった。

しかしその報連相もかなり奥が深い。

指示、依頼を受けるときは目的を必ず聞く、中間報告をする、メモを取る、

効果的な質問をするなど、できていないことは非常に多かった。

特に、「目的をしっかり把握する」ということは強く印象に残った。

目的を知らずに遂行に専攻していると、自分と相手の認識に齟齬が生じる。

急ぎで行ったことが、実はそれほど優先順位が高くなかったということもあり得る。

内容が濃く、この日に学んだことをすぐに全て実行することは難しいだろうが、

仕事をしていく中で徐々にでも身につけていけるだろう。

一年前、大西先生の能動的参加型講義に強く衝撃を受け、惹かれたことを思い出した。

感慨深い日になった。

●刺激と影響を与えられるように

今元さんに新聞アウトプットを見ていただいた。

毎度、思うことだが、自分はまだまだだ。

まだ記事の薄いところで留まったままだ。

新聞を始めたことに比べると成長しているのかもしれないが、こうして

今元さんのお話を聞くと、もっとひたすら時間をかけ、根気強く、

深く取り組まければならないことがわかる。

この日参加してくれた大学生も、強い刺激を受けていた。

私も同じような影響を与えられる人間に成長する。

From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)

---------------------------------------------------------

●1日の流れ

9:00 松陰本舗集合 朝礼、掃除

10:00 コミュニケーション学/大西恵子先生

報連相

3つの視点

3つの深度

3つの手法

ワーク

13:00 休憩

13:45 新聞アウトプット/今元局長

高齢者 働く人の1割に

成長の主役 再び民に

15:00 終礼、解散

----------------------------------------------------

●社会人と報連相

大西恵子先生の報連相の講義は1年前、ベンチャー大學見学生のときに

受けさせていただいたが、先生の最後の講義となる今回は

4月に社会人になることもあり、より特別に響いた。

報連相は仕事そのもの。

この日行ったケーススタディだけを通しても、仕事をする上で

報連相がどれだけ大切かがわかった。

しかしその報連相もかなり奥が深い。

指示、依頼を受けるときは目的を必ず聞く、中間報告をする、メモを取る、

効果的な質問をするなど、できていないことは非常に多かった。

特に、「目的をしっかり把握する」ということは強く印象に残った。

目的を知らずに遂行に専攻していると、自分と相手の認識に齟齬が生じる。

急ぎで行ったことが、実はそれほど優先順位が高くなかったということもあり得る。

内容が濃く、この日に学んだことをすぐに全て実行することは難しいだろうが、

仕事をしていく中で徐々にでも身につけていけるだろう。

一年前、大西先生の能動的参加型講義に強く衝撃を受け、惹かれたことを思い出した。

感慨深い日になった。

●刺激と影響を与えられるように

今元さんに新聞アウトプットを見ていただいた。

毎度、思うことだが、自分はまだまだだ。

まだ記事の薄いところで留まったままだ。

新聞を始めたことに比べると成長しているのかもしれないが、こうして

今元さんのお話を聞くと、もっとひたすら時間をかけ、根気強く、

深く取り組まければならないことがわかる。

この日参加してくれた大学生も、強い刺激を受けていた。

私も同じような影響を与えられる人間に成長する。

From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)

---------------------------------------------------------

●大西恵子先生の講義

仕事は手段を達成できたとしても目的を果たさなければ意味がない。

逆にいえば手段が違えど目的を達成できればよい。

そのため、何か指示を受けた時には目的までしっかり聞いて

動かなくてはならない。

自分はやることが中心で、何故しなければならないか、という面を聴くと

言うことはないため、もっと傾聴をするようにする。

また、自分が相手のお話を聞いていることのアピールとして復唱すると

いうことがあるが、復唱もただオウム返しにするだけではなく、

数量化したり、要約、具体化して聞き 返すなど方法がある。

必要な情報をくみ取り、伝わっていることを相手に伝える。

報連相はただ仕事上のやり取りだけではなく、しっかりすることで

人間関係を円滑にし、お互いに良い影響を与える。

自分は独りよがりなところがあるので、今回の講義を自分の中でかみ砕き、

円滑な人間関係を作っていく。

●新聞アウトプット

物事にはメリットとデメリットが表裏一体で必ずある。

自分たちはそのどちらかのみを議論していた。

しかし両方出して今回はどうなのかという面を考えなければ浅い議論にしかならない。

良いところが書いてあるのならばどういうデメリットがあるのか、

逆に悪いところばかりが目に付くようならどんなメリットがあるのか、

常に双方を考えるようにする。

From:牛島知之@東京校5期生(熊本県出身・熊本県立大学卒)

---------------------------------------------------------

仕事は手段を達成できたとしても目的を果たさなければ意味がない。

逆にいえば手段が違えど目的を達成できればよい。

そのため、何か指示を受けた時には目的までしっかり聞いて

動かなくてはならない。

自分はやることが中心で、何故しなければならないか、という面を聴くと

言うことはないため、もっと傾聴をするようにする。

また、自分が相手のお話を聞いていることのアピールとして復唱すると

いうことがあるが、復唱もただオウム返しにするだけではなく、

数量化したり、要約、具体化して聞き 返すなど方法がある。

必要な情報をくみ取り、伝わっていることを相手に伝える。

報連相はただ仕事上のやり取りだけではなく、しっかりすることで

人間関係を円滑にし、お互いに良い影響を与える。

自分は独りよがりなところがあるので、今回の講義を自分の中でかみ砕き、

円滑な人間関係を作っていく。

●新聞アウトプット

物事にはメリットとデメリットが表裏一体で必ずある。

自分たちはそのどちらかのみを議論していた。

しかし両方出して今回はどうなのかという面を考えなければ浅い議論にしかならない。

良いところが書いてあるのならばどういうデメリットがあるのか、

逆に悪いところばかりが目に付くようならどんなメリットがあるのか、

常に双方を考えるようにする。

From:牛島知之@東京校5期生(熊本県出身・熊本県立大学卒)

---------------------------------------------------------

●コミュニケーション学/大西恵子先生

報連相とは仕事の進め方そのものであり、

言われてやるのでは遅く、自発的にやることで意味がある。

良い仕事をするために、良い人間関係を築くためにも

報連相は大切ということだった。

「報告・連絡・相談」

報告は過去の結果を伝えることであり

連絡は現在の情報の共有、

相談は将来のために他人の意見を聴いたりするとのことで

それらの使い分けをきちんと理解することが大切である。

そしていずれにしても伝えることに意味はなく

伝わって始めた意味があるとのことだった。

「3つの視点」

目的、相手、自己という3つの視点が

物事を深くとらえるためには大切になる。

目的は「相手の求めていることは何か」

「自分が期待されていること、やるべきことは何か」

ということを意識することである。

相手は、欲求や性格を考慮して

伝わるようにすることである。

自己は、正直な報連相ができているか、

自発的な報連相ができているかということを

自分含めた全体で見ることである。

この視点を持つことができると迷いがなくなるとのことだった。

「3つの深度」

どこまで深く情報を共有できるかという点で

3段階の深度がある。

1つ目の深度は事実情報の共有化であり、

情報を「知っている」というレベルである。

2つ目は意味・目的の共有化であり

情報の持つ意味を「理解している」というレベルとなる。

3つ目の深度が考え方の波長の共有化であり

情報の意味を理解し、共感できるという

「心がそろっている」というレベルである。

情報をとらえ、それを人と共有するうえでも

自分がどの深度の段階にいるかをチェックし

正確な報連相を意識する。

「3つの手法」

相手に伝え、伝わるための手法であり

1つ目は「3つに分割して伝える」である。

初めに、本題、まとめというように

相手に印象に残るように分割して説明するということである。

2つ目は「結果を先に話し、経過を伝える」であり、

先に話の内容を相手に伝えることである。

最後の3つ目が「まず声に出して伝える」であり

仕事を任せられるようになるまでは

しつこいくらいに確認の声を出すことが大切とのことだった。

●ワーク

実際にワークを通して報連相について考えたが

自分には仕事の目的意識が低いと実感した。

相手への配慮などは一定はできるが

仕事の目的が何かということを

確認する手間を省いて自分の推測で済ませたりしてしまう。

これでは無駄な仕事をしてしまったり

最悪トラブルにもなるかもしれない。

TPOは気にしながらも与えられた仕事の

目的がなんであるかということ確認することを心がける。

From:大森俊通@東京校5期生(東京都出身・琉球大学卒)

----------------------------------------------------

報連相とは仕事の進め方そのものであり、

言われてやるのでは遅く、自発的にやることで意味がある。

良い仕事をするために、良い人間関係を築くためにも

報連相は大切ということだった。

「報告・連絡・相談」

報告は過去の結果を伝えることであり

連絡は現在の情報の共有、

相談は将来のために他人の意見を聴いたりするとのことで

それらの使い分けをきちんと理解することが大切である。

そしていずれにしても伝えることに意味はなく

伝わって始めた意味があるとのことだった。

「3つの視点」

目的、相手、自己という3つの視点が

物事を深くとらえるためには大切になる。

目的は「相手の求めていることは何か」

「自分が期待されていること、やるべきことは何か」

ということを意識することである。

相手は、欲求や性格を考慮して

伝わるようにすることである。

自己は、正直な報連相ができているか、

自発的な報連相ができているかということを

自分含めた全体で見ることである。

この視点を持つことができると迷いがなくなるとのことだった。

「3つの深度」

どこまで深く情報を共有できるかという点で

3段階の深度がある。

1つ目の深度は事実情報の共有化であり、

情報を「知っている」というレベルである。

2つ目は意味・目的の共有化であり

情報の持つ意味を「理解している」というレベルとなる。

3つ目の深度が考え方の波長の共有化であり

情報の意味を理解し、共感できるという

「心がそろっている」というレベルである。

情報をとらえ、それを人と共有するうえでも

自分がどの深度の段階にいるかをチェックし

正確な報連相を意識する。

「3つの手法」

相手に伝え、伝わるための手法であり

1つ目は「3つに分割して伝える」である。

初めに、本題、まとめというように

相手に印象に残るように分割して説明するということである。

2つ目は「結果を先に話し、経過を伝える」であり、

先に話の内容を相手に伝えることである。

最後の3つ目が「まず声に出して伝える」であり

仕事を任せられるようになるまでは

しつこいくらいに確認の声を出すことが大切とのことだった。

●ワーク

実際にワークを通して報連相について考えたが

自分には仕事の目的意識が低いと実感した。

相手への配慮などは一定はできるが

仕事の目的が何かということを

確認する手間を省いて自分の推測で済ませたりしてしまう。

これでは無駄な仕事をしてしまったり

最悪トラブルにもなるかもしれない。

TPOは気にしながらも与えられた仕事の

目的がなんであるかということ確認することを心がける。

From:大森俊通@東京校5期生(東京都出身・琉球大学卒)

----------------------------------------------------

●大西恵子先生 報連相

報連相について、よくわかっていなかったことが

今回特に感じたことだ。

報告、連絡はともかく、相談が特にできていなかった。

何のために、どうするかなどが今回知れ、

それは、どこに視点を置くかという事が重要だとわかった。

まずは目的が何かを考え、次に相手は何を求めているかを考え想定する。

最後に、全体の客観視をし自分は自立的に報告できているかを判断する。

一番は、重要なのは目的であり、そこが双方でうまく共有化できていないと

報連相はとんちんかんなものになってしまう。

こういった事をうまく進めるには、上司や部下とのコミュニケーションを

上手くとる事が重要となってくる。

基本的な事だが、挨拶や、ちょっとした接触の積み重ねや

違いで、相手の状況や何を重視しているかがわかるようになり、

より相手にそった報連相ができるようになる。

基本は、整理して、わかりやすく、印象強くの3つが重要になってくる。

自分は特に、整理という部分ができていないと感じているので、

まずはその部分か重点的に注意、行動していくようにします。

●今元局長による新聞アウトプット

今回はディスカッションについて指導していただいた。

良いか悪いかなどの2グループであけるのではなく

メリット、デメリットの用に二つの側面から意見を出すようにする。

その方が多くの意見を聞く事ができ、またいいやすくもなる。

どちら正しいかではなく、どのような見方ができるかを次回は

意識し進めていきます。

From:高岸知広@東京校5期生(兵庫県出身・金沢学院大学卒)

---------------------------------------------------------

●【コミュニーケーション学】

本日は大西先生によるコミュニケーション学に参加させていただいた。

今回のテーマは「報連相」。

私は本日で3度目の参加である。

毎度行われている、報連相の基本の自己チェックから始まった。

4期生を卒業し、上司や先輩がいる環境で働かせていただいているにも関わらず、

まだまだできていない箇所が多かった。

普段指摘されていることはもちろん、

全く意識もしていなかったことまで発見できた。

定期的にこのチェックシートの見直しをする必要がある。

そして、ただこのチェックシート通りに形から入るのも大切だが、

報連相の「目的」を意識することが最も重量だと感じた。

自分と相手の目的を共有できていないと、その報連相は何の意味もなくなる。

相手の立場や性格、求めているものをしっかりと理解し、

この報連相の「目的」というものを意識していく。

本日改めて報連相を学ばせていただき、

報連相にはコミュニケーションがいかに大切かが分かった。

これまで以上に、上司や先輩、

そしてお客様や取引先の方まで徹底した報連相を心がける。

From:南出浩@東京校4期生・実行生(大阪府出身・桃山学院大学卒)

--------------------------------------------------

報連相について、よくわかっていなかったことが

今回特に感じたことだ。

報告、連絡はともかく、相談が特にできていなかった。

何のために、どうするかなどが今回知れ、

それは、どこに視点を置くかという事が重要だとわかった。

まずは目的が何かを考え、次に相手は何を求めているかを考え想定する。

最後に、全体の客観視をし自分は自立的に報告できているかを判断する。

一番は、重要なのは目的であり、そこが双方でうまく共有化できていないと

報連相はとんちんかんなものになってしまう。

こういった事をうまく進めるには、上司や部下とのコミュニケーションを

上手くとる事が重要となってくる。

基本的な事だが、挨拶や、ちょっとした接触の積み重ねや

違いで、相手の状況や何を重視しているかがわかるようになり、

より相手にそった報連相ができるようになる。

基本は、整理して、わかりやすく、印象強くの3つが重要になってくる。

自分は特に、整理という部分ができていないと感じているので、

まずはその部分か重点的に注意、行動していくようにします。

●今元局長による新聞アウトプット

今回はディスカッションについて指導していただいた。

良いか悪いかなどの2グループであけるのではなく

メリット、デメリットの用に二つの側面から意見を出すようにする。

その方が多くの意見を聞く事ができ、またいいやすくもなる。

どちら正しいかではなく、どのような見方ができるかを次回は

意識し進めていきます。

From:高岸知広@東京校5期生(兵庫県出身・金沢学院大学卒)

---------------------------------------------------------

●【コミュニーケーション学】

本日は大西先生によるコミュニケーション学に参加させていただいた。

今回のテーマは「報連相」。

私は本日で3度目の参加である。

毎度行われている、報連相の基本の自己チェックから始まった。

4期生を卒業し、上司や先輩がいる環境で働かせていただいているにも関わらず、

まだまだできていない箇所が多かった。

普段指摘されていることはもちろん、

全く意識もしていなかったことまで発見できた。

定期的にこのチェックシートの見直しをする必要がある。

そして、ただこのチェックシート通りに形から入るのも大切だが、

報連相の「目的」を意識することが最も重量だと感じた。

自分と相手の目的を共有できていないと、その報連相は何の意味もなくなる。

相手の立場や性格、求めているものをしっかりと理解し、

この報連相の「目的」というものを意識していく。

本日改めて報連相を学ばせていただき、

報連相にはコミュニケーションがいかに大切かが分かった。

これまで以上に、上司や先輩、

そしてお客様や取引先の方まで徹底した報連相を心がける。

From:南出浩@東京校4期生・実行生(大阪府出身・桃山学院大学卒)

--------------------------------------------------

RSS 2.0

RSS 2.0