東京校の講義レポート

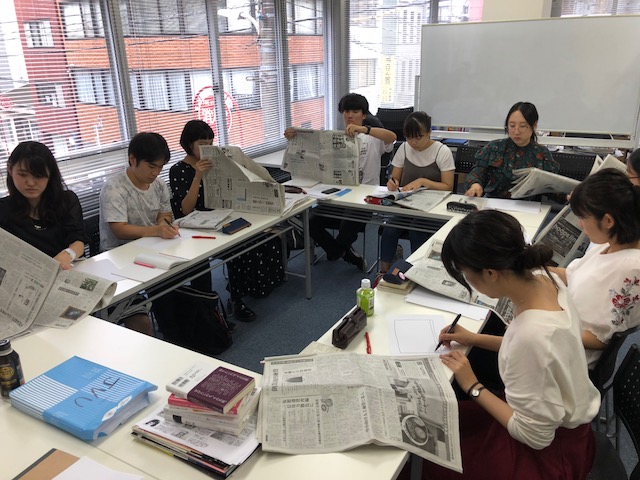

平成30年(2018)【9月5日(水)】 夏の出版編集トレーニング 2期生3組(三日目)

2018/09/05

コメント (0)

平成30年(2018)【9月4日(火)】 夏の出版編集トレーニング 2期生3組(二日目)

2018/09/04

コメント (0)

平成30年(2018)【9月3日(月)】 夏の出版編集トレーニング 2期生3組(一日目)

2018/09/03

コメント (0)

平成30年(2018)【8月25日(土)】 夏の出版編集トレーニング 1クール(最終日)

2018/08/25

コメント (0)

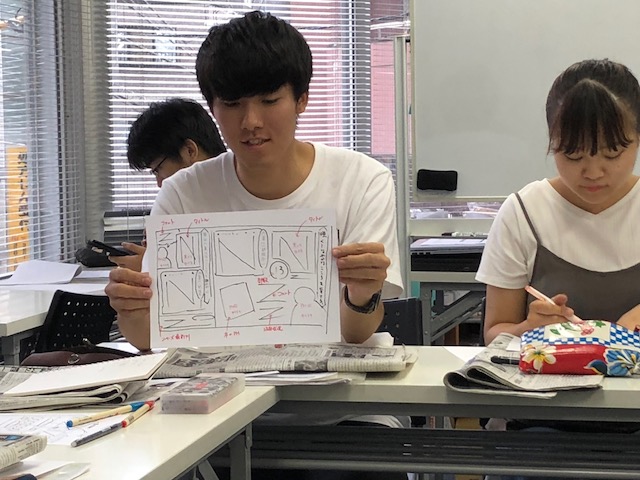

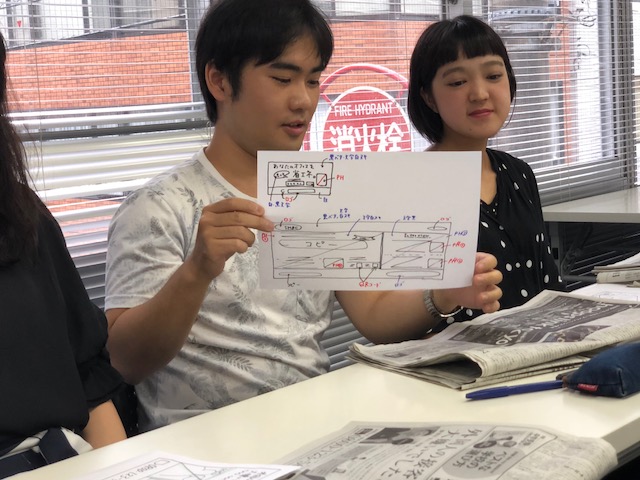

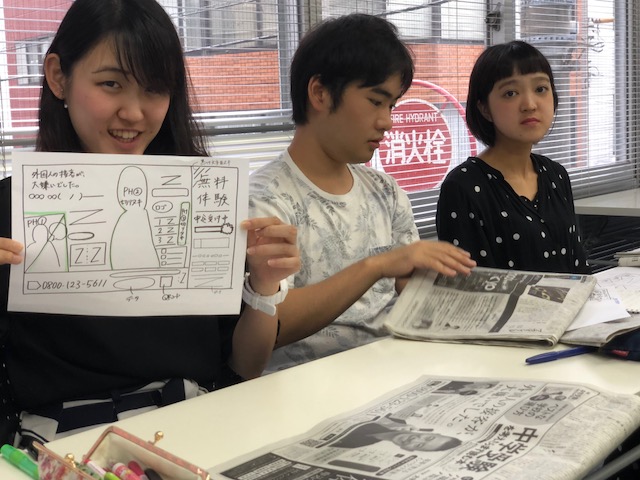

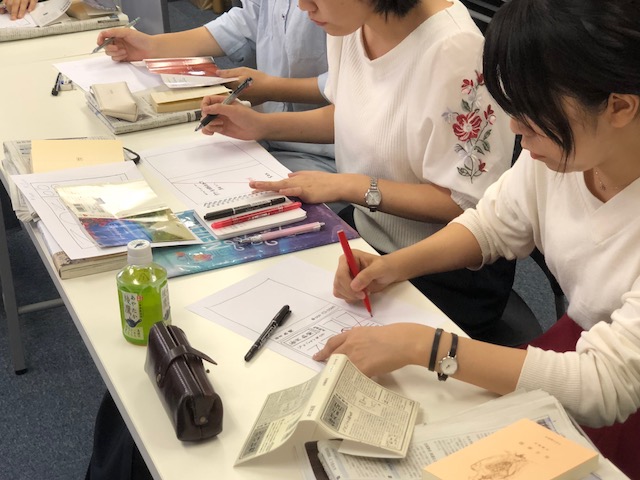

新聞アウトプット

夏の出版編集トレーニング(最終日)

2期生1組

--------------------------------------------------------

「とりあえずやってみ?」

初日の緊張していた自分にかけたい言葉です。6日後には終わるのが寂しくて仕方がなくなるから、騙されたと思って行ってみなさいと言いたい。

隣の席の瓜谷さん、最終日はロスになる程病みつきになる。その隣の中川さんは静かに面白いことを言う。NOと言える日本人。反対側の滝口くんは印象通りだけど、今元さんにも突っ込めるのに凹むこともある木綿豆腐みたいなハートの持ち主だし、並木さんとは驚くほど感性が似ている。多分明日から一緒に旅行行ける。山本さんはおっとりして見えて実は食ってやろうという野心を持っているし、シャさんはリアクションが絶妙。土井さんは話してみたら実は面白くて、日報が待ち遠しくなる。ちなみに花火大会に甘酸っぱい思い出は一切ありません!翌日から登場する坂元さんはとても物知りで沢山のアイデアをもっている。素敵な出会いの始まりがありました。

何事もやろうと思った時はモチベーションがとても高いのに、いざ時期が来ると尻込みしてしまいます。それは個性豊かな皆さんも同じだということを知って、少し安心しました。一歩踏み出すとそこには知らない世界が広がっています。知らない世界があることを知りました。

「活字中毒」

やっぱり私は活字が好きで、本が好きです。新聞の読み込みも苦手だったけれど、大好きな活字が並んでいるから苦ではありませんでした。7時間寝ないと本領発揮できない体質だけれど、本当にやりたいことをやっていたから日付を超えても元気でいられました。私の人生に必要なものの中に確実に活字が入っている。それを生業にすることがどんなに難しく、どんなに幸せかを学びました。

「結局は声」

声は通るしキャラも濃いメンバーの集まりだと今日まで思っていたのですが、突然登場したグェンさんに全部持っていかれました。とにかく、声がでかい。急にくる。「責任感強い」推し。単語リピート。集合写真ど真ん中にくる。でもそれが彼の良さであり、処世術なのだと思いました。わたしも声の大きさから見習って実行します。

内海ゆりの@聖心女子大学

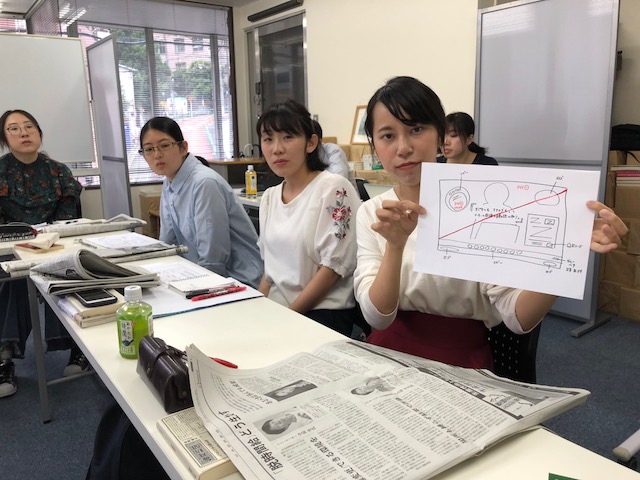

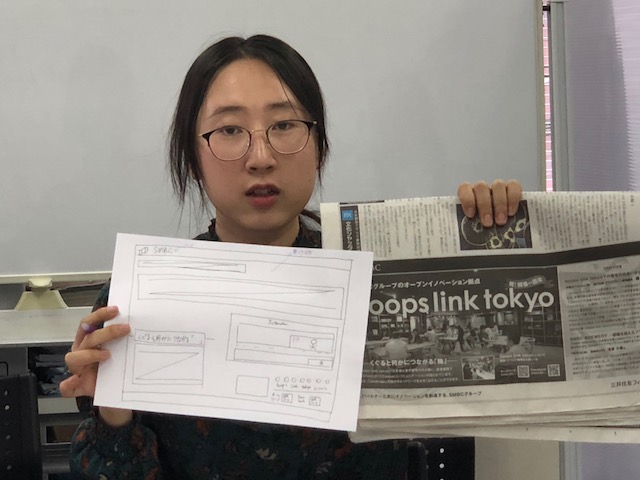

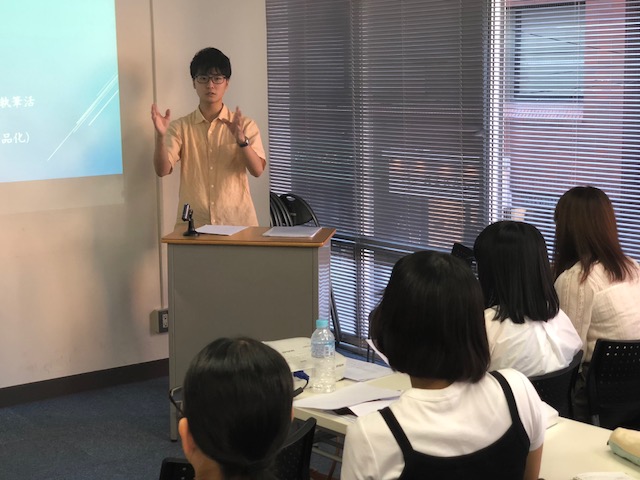

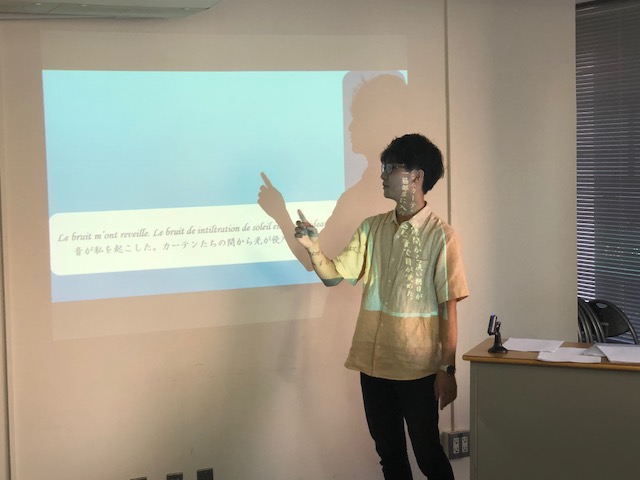

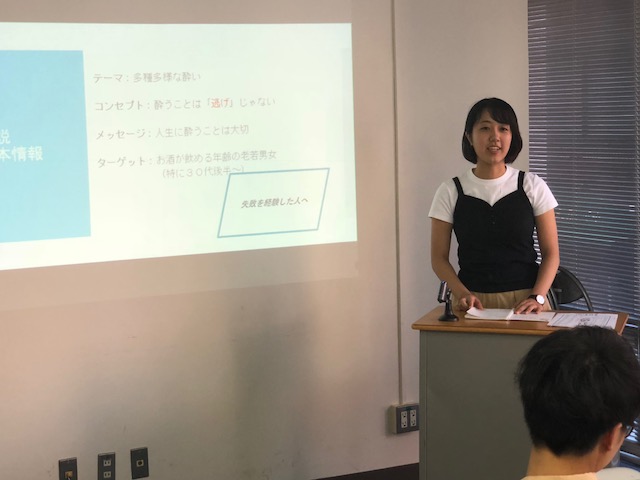

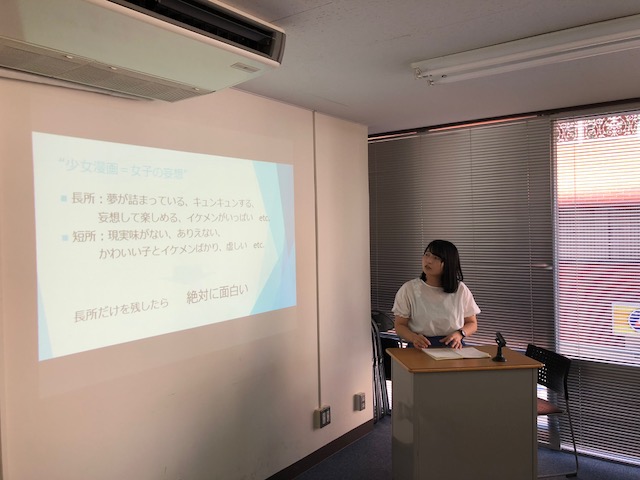

プレゼンテーション

この6日間のJVU九段下セミナールームは素敵な言葉の宝庫でした。比較的多く活字に触れてきた皆さんが発する言葉はそれぞれに個性が溢れていて、今の表現いいなぁと何度も思わされました。さすが出版業界志望者が集うインターン。みなさんの頭の中にある辞書を立ち読みさせてもらった気分です。

「あんなこっといいな♪でっきたらいいな♪」

出版社の人間になるなら、物事の欠点やリスクを懸念するよりも、ポジティブ思考で先の可能性を考えるべきだ、という今元さんの言葉が心に刺さりました。これからは心にドラえもんを住まわせます。

並木 楓@慶応義塾大学

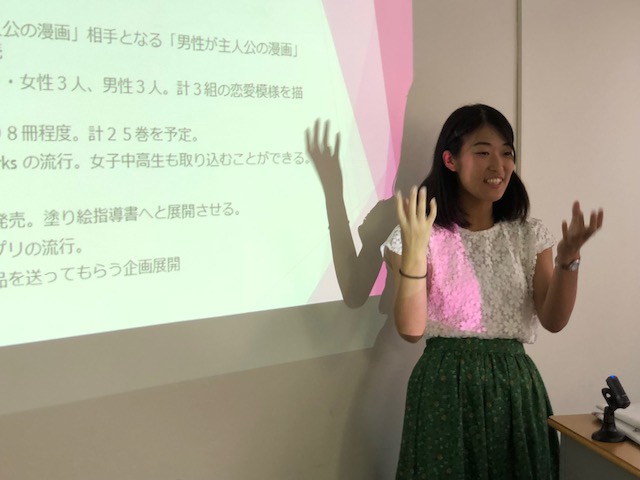

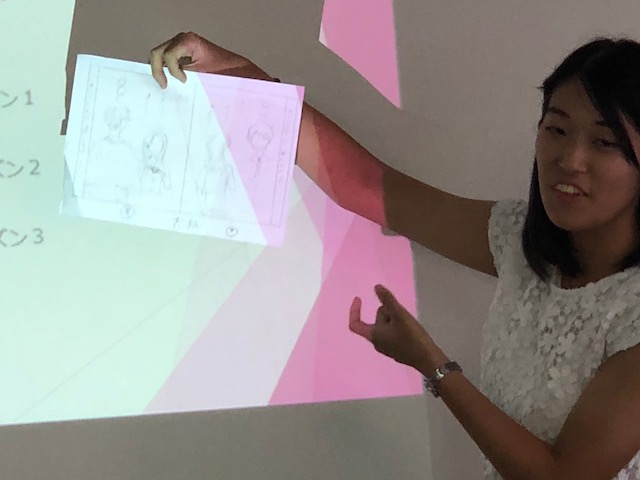

みんなのコンテンツ発表、聞くのがほんとに楽しかった。どの発表もわくわくした。自分には絶対思いつかない内容ばかりで、ついつい興奮した。すぐにでも出してほしい、絶対買う。休み時間にも気づくと本についての話が始まった。本が好きな人達が本について語っている姿は輝いていて、本当に面白いなとこのインターンを通して感じた。もっとたくさん聞いてたかった。

「他人の世界」

みなさんのコンテンツ発表、タンさんトアンさんの話と、今日はたくさん他人の話を聞いた日。同じものを見ても、感じることがまるで違う。今の私にはトーク力も質問力もないけれど、他人の話を聞くのは大好きだ。今日発表した私の企画を1番読みたいのは私だった。大好きな他人の話をもっと長く聞いていられるように、質問力を鍛えたい。

中川海里@大阪大学

朝礼の掃除でも勉強になった。日本人には当たり前のことだが、私にとって新しい世界の発見だった。ブラインドクリーンとか、紙で作ったトイレブラシとか、様々な洗剤を各々の場合に使い分けることに驚いた。やっぱり先進国だなあと思った。今日並木さんのプリントでペーパークリンチを使ったものを始めて目にした。そういうアイディアの発想力は自分の国も見習わなければならないなと思った。

「二言語力」

日本の大学では専攻に関わらず、みんな英語以外に第二言語を勉強することにびっくりした。今日コンテンツ発表の際、なぜ滝口さんはフランス語が話せるのか。日本の大学生が全員二言語を勉強することを初めて知った。中国で外国語系の大学以外の大学ではやっていない。そのような政策は自分の国に推進したいと考えた。

シャブンテイ@国士舘大学大学院

企画案をとても具体的に考えてきたので、ざっくりしていたほうが聞いてる側に考える余地を与え、「もっとききたい!」となると知り、「逆に~!?」となりました。たしかに、ガチガチに固められた企画を投げつけられるよりも、ふんわりしてて隙間のある案のほうが、クリエイティブな経営者たちが様々なアイデアを付け足してくれるため、自分ひとりで考えるより良いものができるのではないかとおもいました。

人の喋りたいことを引き出すという点で、発表は"自分の押し売り"ではなく、逆に、ある意味「質問力」が問われるのだと感じました。

「気になる、ベトナム!」

ベトナムのことについてあまり知りませんでしたが、日本と文化が違いすぎて驚きました。食べ物や街並み、交通事情などはもちろん、特に国民性や生き方の違いは聞いていて興味深かったです。また、トゥアンさんキャラ濃すぎでしたね。声が大きく、場の雰囲気をかっさらっていっちゃうのに憎めないキャラ、羨ましいです。

「外国人」だからできる技というのもあると思います。私もオーストラリアに留学していた時、なにか話さなきゃ損だと思っていたため、1を聞いて10話す勢いで話していました。突拍子のないこと言っても、的を射てなくても、「外国人」だから…という目で見られていたから許容されていたのだと、今日気づきました。

「NO KY」

自分の話下手すぎて絶望することがたくさんありました。初日の自己紹介で真面目な流れに流れてしまい、無難なことしか言えず、みんなが質問しやすそうなネタを入れられたらよかったのに!と後悔していました。ほんとうは漫画アニメ大好きオタクだしコナンはファン歴10数年のガチファンです。他にも色々喋りたいことあったけどタイミングを図りかねてしまいました。また、気にしいな性格なので空気を読みすぎて自分が空気になっていたり浮いていたりすることが多いです。このインターンで改めて人間性は人望であり、自己開示は人間性をPRする手段なのだと感じました。この6日間で皆の性格「こんな感じ」というのは分かりましたが、自分の性格は開示できていたのかというと、そうでない気がします。

雰囲気を一変させる勇気(いい意味での"図太さ")と自分を押し出す勇気を持てるよう訓練します!!

山本梨花@同志社大学

【仲間の大切さ】

帰り道に、並木さんと内海さんと歩いている時に話していたのですが、メンバーの中に感じの悪い人とか、フィーリングの合わない人が誰1人としていませんでした。似た志を持つもの同士、やはり理解し合える点が多いと感じました。これからも仲間を大切に、将来同じフィールドで活躍できるように精進します。

【書くことの難しさ】

今まで人に伝える時は、全て口に頼っていました。今回もまあそうです。書き言葉をしゃべることは悪だと思っていました。今日、土井さんがモリモリと原稿を書いてきていたのを見て、自分に足りないのはこれだと感じました。トーク力が話をしないと上がらないのと同じように、文章力も書かなければ上がらないし、これはその他全ての能力に対しても同じだと感じました。

【習慣と量】

疑問に思うことを習慣化する。アイデアを考え続けることを習慣化する。そしてある程度ハードな量を自分に課し、こなしていく。1週間でできるようになるわけがなかった。これからたくさん、練習しないといけないと実感しました。

滝口景太郎@千葉大学

みんな発表凄かった。企画段階だからざっくりが良いって。細部まで決めるよりも、幅がある方が良いとな。みんなPowerPointだあ! プロジェクターとパソコンを繋いでるコードが、組んでる足すれすれにあって、動きにくそうだったな。相変わらずボキボキがすごい。一番を譲ってるね? 『夜空に花咲くその下で』した失敗、女子アナにいそうと言われまくるらしい彼女にもあるんだろうか。ぜひ実話で。もう私の頭の中は実話でいっぱい。いっぱいいっぱい。コードがごちゃごちゃしてるみたい。関西弁の「映画見たい」の見たいじゃないよ! うへへ。

・お財布の中身が77円

ラッキーセブンのかけら。これからラッキーセブンになる予定だよ。懇談会が始まったときは焦った。あそこにいた全員で割勘にしたって、ラッキーセブンのかけらじゃ足りるわけないわ、全く。新聞買って、パスモにチャージして、おにぎりとお水買う、それしか考えてないからこうなるね。マックがポテト150円均一してて、ポテトのLを昨晩食べて、懇談会でもポテトを山盛りいただいたからもう幸せ。ピザもおいしかったあ。幸せすぎる。ありがとうございました。ごちそうさまでした。

・ぴりぴり?

特定の人にしかしない態度。信頼してるからだなって思ってた。関係が出来上がってるんだなって。うらやましかった。私にはしてくれない態度だったから。「こんなこともできないなら来るな」とか、「これはこう、これはだめ、もうやんなくていい」とか、そういうのを予想してた。そう言われたら、心から嬉しいだろうって、「明日も来ます」「やらせてください」ってしがみつけるって、思ってた。全然違った。色々話しながら、相手の反応をずっと見てる人だった。気遣いをずっとしてる人だった。あなたはあなたのままでいいよと、あったかく感じた。私が感じたこと、見たこと、聞いたこと、話したこと、全部ラッキーセブンのかけらだあ!

・飛び散ったコーヒー、使命感で食べてたコーン

真っ白で無垢なお洋服にコーヒーが散ったよ、なんてことなの。きれいに落ちるといいなあ。小豆洗いさんがコーンに必死だった。「食べるしかない!」って。音の出る妖怪。使命感コーン。むしゃむしゃ。もぐもぐ。みんな、存在がとても素敵。自己主張、自己表現する姿もとても素敵。みんなに囲まれていた六日間が楽しかった。みんなと会えることが嬉しかった。新しいとこを見つけるたびに、心が踊ってた。飛び散ったコーヒーが私の中に染みになって広がって、使命感で食べてたコーンがポップコーンになって弾けて、こつんこつんぶつかってきたの。みんなありがとう。

土井優華@文京学院大学

懇親会

みんなのコンテンツ発表、素晴らしかったです。あれだけ人数がいるのに、少しも被らないところが面白いと思いました。私は内容をガチガチに固めることが企画を詰めることだと思っていたので、アイデアを分離させるというアドバイスは衝撃的でした。自分の発表ウケると、得も言われぬ満足感が得られますね。

『ベトナムの魅力』

ベトナムはフォーという料理が大好きなのですが、今日ベトナム人も大好きになりました。彼らの人懐こさは日本人にはないもので、見ていると温かくて楽しい気持ちになれました。発表も今まで見たことのないベトナムがたくさん映っていて、すぐにでも訪れたいです。

『暴露大会』

懇親会は暴露大会になりましたね(笑)。不安な気持ちはみんな同じだったと聞いて、少し安心しました。私は関西の人は話し上手で気の強いイメージがあったので、東京に来るのがそんなに不安だとは想像できていませんでした。でも、関西チームの温かい雰囲気に私はだいぶ助けられました。また他の企画でお会いしましょう!

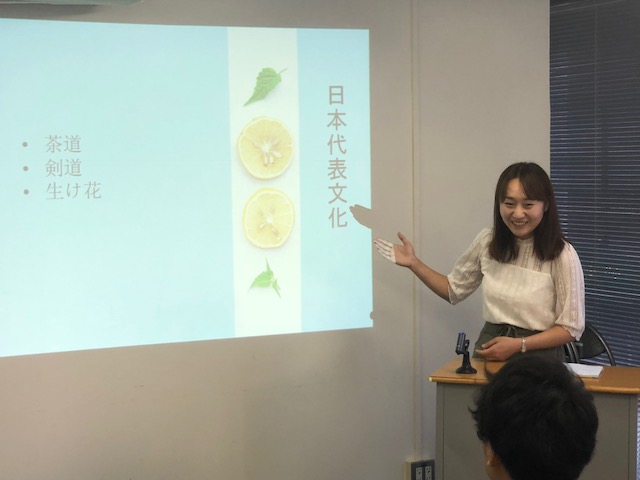

坂元 南@学習院大学

シャさんやトワンさんの発表を聞いて、自分はどれだけ日本のことを知っているのだろう、また、日本のことをどれだけ、知らない人に説明出来るのだろう、と考えさせられました。これだけ熱心に日本語や日本について学びに来ている留学生に恥じないようにも自国のことをしっかり学ばなくては、と深く感じました。

「好きをカタチに」

誰に何と言われようと、自分の好きなこと、興味のあることにはとことんこだわり、追究することが大切だと学びました。

自分にとって全く関係ないと思っていた話題も、楽しそうに生き生き、堂々と、発表している人を見ると惹きこまれていく自分がいました。

そういう思いはきっと、面接官の人にも伝わります。これから、就職活動頑張ってください。

生田千夏@武庫川女子大学

企画を固め過ぎるのも考えものだということを学びました。一度自分の企画ターゲットや題材などの要素に分解して他の要素で代替できないか試してみます。

西川友規@日本ベンチャー大學10期生

平成30年(2018)【8月24日(金)】 夏の出版編集トレーニング 1クール(5日目)

2018/08/24

コメント (0)

夏の出版編集トレーニング5日目

2期生1組

--------------------------------------------------------

「はじめの一歩」

質問って難しいです。相手の様子を1番伺ってしまいます。今回も聞きたい事があっても手をあげれませんでした。質問の偉大な力を発揮するにはまず行為そのものが行われないといけないと感じました。

山近代表と私のお世話になっている旅行会社の人。話し方が似ていました。営業上手という話納得です。

「伸びしろですね!!!」

5日間1人か。一人暮らし仮体験!ワクワク。だけど、東京で1人は不安だなぁ。って初めは思っていました。ホテルでは朝ごはんに置いてたパンとドーナツ勝手に捨てられてるし…

でも、参加すると色んな人がいて。知識すごく持っている人。話が上手い人。聞く時の笑顔で安心させてくれる人。ふと発する言葉が印象的な人。ワードセンスがある人。

その上独特の視点を皆が持っていて。毎日が刺激的な7時間でした。

決して自分が成長したとは言いません。比べるなとは言われましたが、劣等感を抱いたこともありました。

ただ、確実にこれからに繋がる5日間だったと言えます。皆に出会ったからわかりました。伸びしろですね!!!!

瓜谷優紀子@立命館大学

相手に気持ちよく話してもらえてナンボ、を身をもって学べた1日でした。猫は喉を、犬なら首からお腹を撫でると仰向けになって警戒心をポイ捨てするように、人間もしっかり話を聞いてもらえているとわかると一気に心を開きます。人間も動物です。本能的に気持ち良さに抗うことは出来ません。そう考えると、心を開いて饒舌になった時の表情は妖艶にも見えます。相手を気持ち良さに溺れさせる質問力を培います。

「朝はその日のタイトルとなる」

今朝は何となくシャキッと出来ず、声にもハリがなく弛緩した空気を漂わせてしまいました。朝はその日のプロローグです。朝元気でなかったらいつ元気を出すのか。多少無理をしてでもテンションを上げていくことで、体が騙されて本当にハイになります。明日は最終日ですので、みんなで過去最高の朝を迎えて、充実した1日にしたいです。

内海ゆりの@聖心女子大学

3限登校10時起きが当たり前になっているテンプレ大学生の私にとって早起きは苦行のはずなのに、数日前から今の生活が全く苦ではなくなっていることに気付きました。それはザメディアジョンでのインターンが、義務的な就活セミナーではなく、学びが充実した学校のような存在だからです。最近では、みんなに話せるネタを考えながら九段下に向かうのを楽しんでいます。明日で終わるの、結構寂しいです。

「STOP!やりがいはなんですか?」

してしまいがちなこの質問が、当たり障りのない非常につまらないものだということに気づかされました。確かに、取材相手に本当に興味があったらもっと濃度の高い質問をするな、と納得しました。例えば私は嵐の櫻井翔が好きなので、もし櫻井翔に質問する機会があったら、絶対マニアックでゴリゴリな質問をします。そういうことですよね。

並木 楓@慶応義塾大学

山近代表のお辞儀が誰よりも深く、長かったことが印象でした。そして、お辞儀を適当に済ませている自分に気づきました。だめですね。

「忘れっぽいが過ぎる」

話を聞いている時はすごく楽しんでいるのですが、すぐに内容を忘れてしまいます。メモを取っている途中にも、どんどん忘れる。質問するのが恐い理由の一つに、聞こうとしていることは既に説明されているのでは、という不安があります。また、何かを思いついても、次の瞬間には忘れてることも多いです。

あと忘れてましたが、新聞の畳んだままの読み方、教えてください。

中川海里@大阪大学

山近義幸代表の講座を受けた。その講義の中で、お客様に質問する際の心構えを学んだ。自分中心ではなく、お客様のニーズを聞くことが大切である。少し前、化粧品の店で元気な女子店員が一生懸命に、私に買っても買わなくも商品を進めてきた。新人のやる気を否定したくない私は商品を買った。だが、もう一度この店で入りたくなかった。

「研究対象」

東京大学教育学部附属中等教育学校には、双子の研究のために、たくさん双子を入学させる道がある。その話を並木さんは言った。アメリカには、人間の成長を観察する研究があるのを知っていたが、日本にもあることを知って驚いた。

シャブンテイ@国士舘大学大学院

山近社長は怖い方だと聞いていましたが、実際にお会いしてみると話の面白い、感謝の気持ちを大切にしているとても謙虚な方でした。社長は話し上手な方なのに、何よりも「質問力」が大事だとおっしゃっていて話下手な私は励ましていただいたような気持ちになれました。しかし、せっかく設けて頂いた質問コーナーで質問できなかったのは最大の後悔です。ファーストペンギンになる勇気がなかったと反省しています。

『百聞は一見に如かず』

校正をした生原稿は、誤字や文章のおかしな箇所が多く、一体どんな方が書かれたのだろうと昨日は思っていました。しかし、今日実際にお話を聞いてみると、一つ一つの言葉には作者のこだわりがあって、また複数の言いかえがあったりと自分の語彙力の未熟さを痛感することになりました。著者の方は経営者として成功されていて、お年も私たちよりかなり召されているのに、青い大学生のアドバイスを真摯に聞いて下さり、これが成功する秘訣なのかと実感しました。

『ファーストジョブズ』

瓜谷さんの「オフィスラブ」は、まだ世に出てないのが信じられないくらい現実性がありました。またコンテンツの商品の魅力を引き立てる話術もさすがでした。ぽんぽんと質問に答えられる瓜谷さんもすごいのですが、みんなの質問も鋭くて、企画会議というよりは記者会見のようでした。今日でいったんお別れなのはさみしいですが、「オフィスラブ」が世に出ることを願っています。

坂元 南@学習院大学

山近代表の礼がとても深々としていたことに驚きました。私たちのようなただの学生に、深々と、一番長くお辞儀をしていらっしゃったことに感動しました。「ご縁」と「感謝」を大切にしているのが行動に現れていました。私は何も考えずに頭を下げているだけでしたが、お辞儀とは本来感謝の念を表すものであると改めて気づかされ、また、形だけの行動をしていた自分を恥じました。

「死んだ質問」

山近代表の新人時代のお話の中に、「すっかり慢心して、売れない演歌歌手に上から目線でインタビューをしてしまった、その後上司に「お前のインタビューは死んでいる」と言われた」というエピソードがあり、その言葉のインパクトと慢心して上から目線になってしまうという身に覚えがあることに、聞いていてグサッッときました。私も家族と話していたり、テレビで誰かが主張しているのをみたとき、つい上から目線で意見を考えてしまうことがよくあります。そしてそれは結構相手にわかってしまうものなのですね。

「エグゼクティブはクリエイティブ」

山近さんも幡谷さんも、お二人ともお話が面白く、人柄の面でもよくできた方たちだなあと感じました。山近さんは、恐ろしい人だと聞いていたため今日お会いするのが億劫でしたが、全く怖い人ではなく、言葉は荒いけれど許されるような人柄で、何より「感謝」「リスペクト」をモットーに実践しているという点で人間力のすごい人でした。播谷さんは、校正した文章でしか知らない方でしたが、こだわって文章を考えていらっしゃり、文章に性格が表れているなあと感じました。「家訓ニスト」という存在は今まで知らなかったし、家訓に興味を持ち、本にまでしちゃうまで突き詰められるのはすごいなあと感じました。

山本梨花@同志社大学

質問力の無さを実感しました。あの話を聞いた後で喜ばせる質問ができなかったのは本当に悔しいです。多分みんなが思ってる以上にショックでかいです。5日間も一緒にいればみんなもなんとなくわかると思うんですけど、僕は自信家なので、なんでもできると思ってます。だからこそできなかった時のショックも大きいし凹みます。自分に一番足りてないのは謙虚さの方なのかもしれません。

【逆にあるもの】

逆にあの質問をした時に、気づいたことは、自分は案外度胸があるなということです。よくよく考えたらあの空気で食い気味に質問できたのはすごいことなのかと改めて。自分ではあまり意識せずにやっていたので初めて気づきました。今元さんにちょいちょいタメ口っぽく茶々入れたりするのも結構勇気いるんです笑笑

そういう普通みんながためらってしまうようなところにズケズケと入っていける自分の能力にちょっと感心しました。

滝口景太郎@千葉大学

特茶。今冷蔵庫で冷やしてる。ヘルシア飲んで半身浴するダイエット、高校生のときやってたな。お金の問題で毎日はできなくて、痩せないのをそのせいにしてた。今は、痩せなくていいから、とにかく食べたいもの飲みたいもの、好きなだけ飲み食いしてるなあ。「こう言いたいけど、こういう言い方は今問題になっちゃうよね」っていう言い方で遠回しに思ったこと言ってたのは、カメラが回ってたからなのかもしれない。燃焼、炎上?

・妖怪

かしこまりました。すみません。それ以外の言葉が全部個性的。面白い。眼鏡とったら視力どれくらいなんだろう。お辞儀きれい。椅子を持ち上げるときピザみたいだ。現金よりもピザの方が生産性が落ちにくい。報酬を与えると生産性が低下するというのは知ってたけど、報酬が現金だと他の報酬よりも生産性が低下するというのは初めて知った。妖怪にとっての報酬はあるんだろうか。あるとしたらなんだろう。気になる。

・水もお茶も濡れる

ペットボトルって、買って外出た瞬間から濡れ始めて、あっという間にびしょびしょになる。カバーつけても、カバーが濡れる。しばらく鞄に入れられないから、ハンカチで汗拭いてあげてる。調べたら「濡れないペットボトルカバー」があった。メッシュだから通気性がよくて、すぐ乾くんだって。濡れる原因は透明の中身。透明の筆箱の中身がほとんどピンクだった。ピンクが好きなのかな。四角いピンクの修正テープおしゃれだな。PowerPointも四角いピンクだった。昔百均で買ったぬり絵も四角いピンクだったな。将来実現したとき、四角い何色か分かんないけど買おう。楽しみ。

土井優華@文京学院大学

山近代表のお話しされている姿は講義の時間やミーティング、お仕事中などこれまで様々なシーンで見させていただきましたが、今改めて振り返ってみると、どの時も聞いていて楽しいです。少なくとも眠たくなりません。一緒に聞いている人も笑ったり、頷きがあって、いつも楽しそうです。それは代表の話術だと思っていたけれど、実は方程式で決まっている、ということがわかりました。

どんなときも、人とのコミュニケーションは最も大切になってくるので、自分の“質問力"をもっと磨けるよう、努めます。

「作者の心」

原稿の執筆者、幡谷さんに初めてお会いしました。いろんな意味で「一体どんな人が書かれているのだろう?」という興味があったのですが、文章から読みとれるイメージとは違った雰囲気で少し驚きました。今日知ったのは「文の読みやすさ」や「収まりの良さ」だけで校正してしまうと、作者の人柄や奥底に隠された思いを全て打ち消してしまうかもしれない、ということです。相手を知ることの大切を学びました。

「渇きレベル」

緊張のせいか、飲んでも飲んでも喉が乾くので600ミリリットルのペットボトルを毎日2本、持参していました。それでも足りず、帰り道に飲み物を買って帰る日もありました。

しかし、今日は初めて1本飲み干さずに帰りました。(これが通常運転です。)でも、明日で最後。ちょっと寂しいです。

生田千夏@武庫川女子大学

--------------------------------------------------------

「自身に自信を」

昔読んだ本に書いていたことですが、人を騙すコツは自分で自分の嘘を信じ込むことだそうです。嘘を信じて堂々と振舞うことで説得力が出るそうで、プレゼンや面接で自信を持つことが重要になるのもそれと同じ理屈なのだと思います。

嘘を信じ込むよりは企画内容や自分を信じる方がまだ簡単そうです。明日のプレゼンもそう考えて、なるべく気を楽にして挑もうと思います。

「題材-読者-文体」

家訓の本ならメインの読者は主婦、主婦が読者なら硬い文章は好まれない、というように題材とメインの読者、文体が密接に関係していることを実感しました。題材を選んだ時点でメイン読者はある程度決まっており、その中からさらにターゲットを絞っていくことで、題材をどう料理するかを決めていくというのが企画作りなのだろうかと思いました。

西川友規@日本ベンチャー大學10期生

RSS 2.0

RSS 2.0