東京校の講義レポート

平成26年(2014)【3月24日(月)】 下田踏海 2日目

2014/03/28

コメント (0)

●宝福寺

●宝福寺坂本龍馬の脱藩の罪の許しを得るため

幕臣・勝海舟と土佐藩主・山内容堂が謁見した地である。

普通では絶対に、あり得ない。

いかに坂本龍馬が恐ろしく人間力を持った人物だと想像できる。

その後の海援隊などにつながる。

非常に感慨深い場所であった。

●吉田松陰拘禁の地

密航に失敗した当時の松陰先生にとっては

とても悔しい思いでいっぱいで

来ることになった場所であろうが

その後の松陰先生の活躍を知って訪れると

ある意味ここからさらなるスタートを切るようで

少しワクワクした。

世の中の成功者を見ると

まるで失敗をしたことのなさそうな人もいるが、

松陰先生の足跡をたどると

何より失敗に負けないことが大切であることを学べる。

これからの人生きっと失敗も恥ずかしい思いもたくさんするだろう。

しかし松陰先生を見習い、その失敗から

力強く立ち上がり生きていく。

●弁天島

昼の弁天島は前日の夜の姿とは

また違う景色であった。

「踏海の朝」と題された松陰先生と金子重輔の像は

海を指さし、新しい日本を作るというエネルギーに満ち溢れており

下田の海も光り輝いていた。

4月からは自分も社会人として働いていく。

松陰先生が立ち向かった困難に比べれば大したことではないだろうが

それでも壁にぶつかることはあるだろう。

新しい時代を作ろうと決死の覚悟を決めた松陰先生のように

困難に立ち向かい、失敗に負けず、これからの人生を生きていく。

From:大森俊通@東京校5期生(東京都出身・琉球大学卒)

----------------------------------------------------

皮肉にも、ペリーの来航によって、下田は少なからず発展をしていった。

皮肉にも、ペリーの来航によって、下田は少なからず発展をしていった。史跡はいたるところにある。

勝海舟と土佐藩主である山内容堂が会談し、坂本龍馬の脱藩が

許されたという、宝福寺に向かった。

土佐の一介の下級藩士が、藩主に脱藩を解かれる。

龍馬は勝海舟はじめ、多くの人に愛されたから、数々の偉業を

成し遂げることができたのだろう。

人としての魅力、人間力を改めて思い知った。

また吉田松陰拘禁の地にも行った。

昨夜の弁天島から繋がる場所と考えると、様々な考えが巡る。

踏海に失敗した松陰先生は数日間、何を思ったのか。

金子重ノ助をただ心配していたのか。それともこのときも、

日本の行く末を考えていたのか。

史跡を訪ねると、歴史上の人物がそのとき何を想ったか、深く考えることができる。

またその記憶は、簡単には消えない。

ベンチャー大學を卒業しても、「行く」という行動を続けていく。

●決意

弁天島の近くには三島神社という場所があり、そこには松陰先生の

勇ましい銅像があった。

刀を手に遠方を見つめる姿は武士らしく、今まで見たことがない姿だった。

像の名前は頭山満のものだった。

後の世の、あまりにも多くの方に影響を与えていることがわかる。

そのあとふたたび弁天島に訪れ、これから社会に出て行く前の決意をした。

この日は晴天で、海岸がよく見渡せた。

港は円状に切り取られ、弁天島によく似た島も、いくつか浮かんでいる。

近くの公園には松陰先生と金子重ノ助の踏海の像があり、海の向こうを

指差す姿が、はっきりと描かれていた。

ここは志の決意の場所なのかもしれない。

どんな困難がたちはだかろうと、

松陰先生のように、勇ましく向かっていく。

荒波に、小舟でも立ち向かうことを誓った、ベンチャー大學最後の研修になった。

沖には黒船が、今でも走っていた。

From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)

---------------------------------------------------------

●宝福寺

●宝福寺ここは、坂本龍馬の脱藩の罪を許してもらえるよう勝海舟が当時の山内容堂に

話をしたところだ。

ここも、明治維新のターニングポイントの一つだ。

坂本龍馬が大きく羽ばたけたのはここで罪を許されたからに他ならない。

歴史が動いた場所に立ち、龍馬の像を見上げた時、自分も大きな人間になろうと決心した。

●拘禁の地

吉田松陰先生がペリーの船へ乗り込んだ後、自首をされた場所だ。

死罪とされる可能性が高いなか自首をされたが、その胸中が如何だったのか。

松陰先生ならばそのときでさえも前向きに日本の将来を考えていたのだろう。

拘禁の地にあった松陰先生の詩からもそれが伺える。

●踏海の朝

松陰先生と金子重助がアメリカを指している像があった。

アメリカへ踏海して、その先を夢見たであろう希望を感じた。

私たちベンチャー大學生もこれから社会に旅立つ。

最後にこの場所に来ることができてよかった。

From:牛島知之@東京校5期生(熊本県出身・熊本県立大学卒)

------------------------------------------------------------

平成26年(2014)【3月27日(木)】 下田踏海 1日目

2014/03/27

コメント (0)

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------私たちはこれから、日本ベンチャー大學の枠を越え、未知の世界に踏み出す。

吉田松陰先生は、日本の国防のために

あえて外の世界を見据え、

下田の地からペリー艦隊を目がけて荒れ狂う波に踏み出した。

卒業前に下田の、松陰先生が踏海を実行した場所に行き、

その「猛」の行動の大きさを肌で感じた。

海岸に今も居座る弁天島。

祠がある、不思議な質でできたその島に、松陰先生は身を隠し、

黒船に乗り込む機会をうかがっていたという。

日本のために国禁を犯してまで

至誠を貫き、好奇心にも突き動かされて、嵐の中で小舟を進めた。

最後の機会だったのだろう。

しかし、どれだけ危険なことか。

松陰先生の、実行、挑戦への、意志の強さを最もはっきりと学べる場所だった。

踏海の一歩は大きい。

それは志に向かうことを教えてくださる場所に同じだと思う。

この夜、この場所で学ぶことができたことを生涯忘れないようにする。

From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)

---------------------------------------------------------

●ペリー上陸記念碑

●ペリー上陸記念碑日本人なら誰もが知っているであろう、お馴染みの人ですが、

ここに来て、そういえばゆかりの地などは行ったことがないことに気づきました。

日本人の偉人だけでなく、日本が動いたきっかけとなった場所も意識して行きます。

●日本の転機

ペリーが来たことで、日本の文明が急速に発展し、同時に多くの

偉人達が活躍するきっかけとなったその場所に立った時、

まさにここから時代が始まったと感じた。

これから自分もベンチャー大學を卒業し、新しい場所に行くことになる、

過去の自分の想いをもととし、行動し、精一杯頑張ろうと心に決めました。

●弁天島

松陰先生が密航のために舟を漕ぎ出した地。

松陰先生が身を隠したとされるお堂や岩場の洞穴は、当時の雰囲気が残っており、

ここで、金子と松陰先生はどんな話をしたのだろうかきっと、

わくわくしながら、ペリーにどう手紙を渡すかや渡した後迎えに来て

くれるのではなどと話したのだろうと想像が膨らみました。

実際に洞穴に立って海を眺め、ここに松陰先生と金子が死を覚悟して

何日も何時間もいたのだと考えていたら、その凄さに鳥肌が立ってきました。

●黒船

突然アメリカから未知の技術で脅され、開国を迫られ多くの人が

どうしようもないと右往左往する中で、ペリーに頼み込んで

文化を学ばせてもらうしかないと決意し、実行するのは、どれだけの志が

あればできるのだろうか。

きっと死ぬことも厭わないほどの好奇心と、日本のすべての人が

自分の肩に乗っているという想いがのしかかっていたのではないかと思うが、

それでも、やり通すことは驚きの極致です。

結果として連れて行ってもらうことは、失敗してしまったが、

ペリーに日本人の凄さやその心意気を知ってもらったことは、

大きな意義のあることだったと感じました。

●踏海

自分達が行った時は、海は穏やかでペリーの船が停泊していたところも

近く見えすぐ行けそうにも思えました。

しかし、辺りが暗くなってくると昔に比べると灯りがあるはずなのに

とても暗く周りがよく見えない状態でした。

松陰先生が踏海した日は海は荒れ今以上に何も見えない中、

辿り着けず海の藻屑となっていたかもしれないのに、

そのことを恐れもせず、向かって行ったのだと思います。

それに比べれば、自分達がこれから新入社員として、悩むこと、

困難だと思うことがいかに小さい事かと思うことができます。

いつか、思い悩んだ時は、ここに来て、松陰先生のことを思った日を

思い出し、悩みを吹き飛ばします。

From:高岸知広@東京校5期生(兵庫県出身・金沢学院大学卒)

---------------------------------------------------------

暗くなった下田の海を弁天島から見ると

暗くなった下田の海を弁天島から見るとかつて松陰先生がどのような光景を見ていたのか

少なからず感じることができた。

踏海に成功していれば

松陰先生にとって長らく見ることのなくなる

日本の景色である。

自分だったら感慨深く感じるが、

松陰先生の気持ちになって考えたら

むしろ景色などに感慨にふけらず

アメリカに行くことで頭はいっぱいであるように感じた。

きっと金子重輔とアメリカに行くまでのことや、

行ってからのことを話し合って

踏海実行までの時間を過ごしたに違いない。

命がけの旅に臆することなく挑んだ松陰先生の覚悟の地で

自分たちもこれからの覚悟を表明したが、

まだまだ松陰先生の覚悟に比べたら甘いものであった。

それはまだまだ問題意識が低く、

自分の将来のこと、日本の将来のことについて

ぬるい考えしか持っていないからだろう。

これから仕事をし、社会についてより多く知る中で、

世の中の問題点に気づくこともあるはずだ。

その時には松陰先生の覚悟を思い出し、

もし忘れそうになったら下田に再び来て、

日本を良くするための行動をしていく。

From:大森俊通@東京校5期生(東京都出身・琉球大学卒)

----------------------------------------------------

松陰先生が下田踏海を行った下田の弁天島に松陰先生が踏海したで

松陰先生が下田踏海を行った下田の弁天島に松陰先生が踏海したであろう時間に立った。

前科もあり、見つかれば今度こそ死罪かもしれないという状況下で、

松陰先生は失敗など考えず、当然成功するものだという意識で踏海された。

その結果失敗こそされたがペリーの心を動かしたのだからとんでもない。

私たちが見たとき海こそ穏やかだったが、岸壁が険しく、当時は

ばれないよう真っ暗な中で船出をされたそうだ。

船に慣れていようはずもない松陰先生はよく動いたなと感心した。

最後に松陰先生が黒船を見ていたであろう場所にて将来の志を

発表したのだが、始めは現実的で小さいものしか言えなかった。

視界を広げ、世界を見渡し、大きな夢を掲げられる人となる。

From:牛島知之@東京校5期生(熊本県出身・熊本県立大学卒)

---------------------------------------------------------

平成26年(2014)【3月25日(火)】 教育問題を考える/高瀬拓士先生((株)日本コンピュータ開発相談役最高顧問)

2014/03/25

コメント (0)

-----------------------------------------------

●異世代との交流

同世代だけでは、意見が似かよるからだ、と教えてくださった。

確かに、昨日の事業創造でも、社会人の方からの意見は、今までの自分たちからはでなかったたものなので、その通りだと思った。

働いてるから、引退された方、色んな立場の人から話を聞き、見聞を広げることが重要だと感じた。

●何が幸せか?

裕福になって不幸せになった人が多くなった、お金でなんでも買えるせいで、ちょっとしたことで喜ぶことが出来なくなったそうです。

周りと合わせ、他人と同じであることに固執するのではなく、個性的に、強い子どもに育てるためにも、信念を持って家は家、他所は他所の精神で、何事にも幸せを感じれるような子どもに育てます。

●教育

何が良い教育なのか?

貧しかった時代は大学に行けず、勉強出来る機会を得ると、勉強することを嬉しいと思う時代だったが、今は、勉強は卒業に必要な単位取得の為にやむを得ず行うだけ。大学進学が会社に就職するための手段としてしか使われなくなって来ている。

そんな中で高瀬先生は、教育・学びは学校教育だけで終わるのではなく、社会に出たら与えられた仕事の単なる処理屋になるのではなく、仕事や先輩を通じて自ら学ぶ姿勢ことが大切だ、とおっしゃられた。

それらの話から、ただ、営利活動に効率よく働く、いわゆる企業戦士になるのではなく、先輩の姿から学び、自立したよき社会人、社会との間でGive&Takeのでいる社会人にさせることのできる会社こそが、最良の教育機関なのだと感じました。

社会に生かされ貢献することのできる社会人となれるように努力してゆきます。

From:高岸知広@東京校5期生(兵庫県出身・金沢学院大学卒)

---------------------------------------------------------

●異世代との交流

同世代だけでは、意見が似かよるからだ、と教えてくださった。

確かに、昨日の事業創造でも、社会人の方からの意見は、今までの自分たちからはでなかったたものなので、その通りだと思った。

働いてるから、引退された方、色んな立場の人から話を聞き、見聞を広げることが重要だと感じた。

●何が幸せか?

裕福になって不幸せになった人が多くなった、お金でなんでも買えるせいで、ちょっとしたことで喜ぶことが出来なくなったそうです。

周りと合わせ、他人と同じであることに固執するのではなく、個性的に、強い子どもに育てるためにも、信念を持って家は家、他所は他所の精神で、何事にも幸せを感じれるような子どもに育てます。

●教育

何が良い教育なのか?

貧しかった時代は大学に行けず、勉強出来る機会を得ると、勉強することを嬉しいと思う時代だったが、今は、勉強は卒業に必要な単位取得の為にやむを得ず行うだけ。大学進学が会社に就職するための手段としてしか使われなくなって来ている。

そんな中で高瀬先生は、教育・学びは学校教育だけで終わるのではなく、社会に出たら与えられた仕事の単なる処理屋になるのではなく、仕事や先輩を通じて自ら学ぶ姿勢ことが大切だ、とおっしゃられた。

それらの話から、ただ、営利活動に効率よく働く、いわゆる企業戦士になるのではなく、先輩の姿から学び、自立したよき社会人、社会との間でGive&Takeのでいる社会人にさせることのできる会社こそが、最良の教育機関なのだと感じました。

社会に生かされ貢献することのできる社会人となれるように努力してゆきます。

From:高岸知広@東京校5期生(兵庫県出身・金沢学院大学卒)

---------------------------------------------------------

●人生学

私たちはこれから、社会に出て行く。

学校の枠を越え、次のステップに進む。

高瀬拓士先生に最後の授業としてお越いただき、人生についての講義をしてくださった。

人間の教育には家庭教育、学校教育、社会人教育があり、仕事を教材として社会人としても、会社で学ぶことができる。

さらには、異世代、異業種とも交流する必要がある。

様々な人生に触れ、他の世界も知らなければならない。

社会は自分のやりたいようにやればいい、というようにはできておらず、まずはそのことを知らなければならないという。

私は仕事を始めて、社会人経験をしたいと思っていたが、それは小さな枠組みにとらわれていたと感じた。

社会を知る。それこそが大切なことだと思う。

高瀬先生は、最高に贅沢な生き方をしたい、とおっしゃっていた。

最高に贅沢な生き方とは何か。

それは金持ちになることでも、好きなことをすることでもないという。

先生の今まで生きてきた中で、導き出されたという、人生の鍵とも言えることも教えていただいた。

全世界、人は誰でも、幸せを願って生きている。

幸せとは得られる物やお金の量ではなく、喜ぶ機会の多さであって、多くの場合、苦労によって得られる。

そういうものだ、とおっしゃっていた。

人間の幸福の核心をつくようなお話だと思う。

やりたいことをやることが必ずしも幸せにはならない、とはおっしゃっていたが、夢を持つことは大事だという。

こうありたい、こうなりたいという夢を持つことで、それが原動力となり、その実現にも近づくことになる。

先生のお考えは海のように深く、それら全てがご自身の経験に基づいていることがわかる。

講師の方のお話は最後かもしれないが、やはり勉強になるお話が詰まった、濃密な時間だった。

今後の人生の学びは自分で掴んでいく。

From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)

---------------------------------------------------------

私たちはこれから、社会に出て行く。

学校の枠を越え、次のステップに進む。

高瀬拓士先生に最後の授業としてお越いただき、人生についての講義をしてくださった。

人間の教育には家庭教育、学校教育、社会人教育があり、仕事を教材として社会人としても、会社で学ぶことができる。

さらには、異世代、異業種とも交流する必要がある。

様々な人生に触れ、他の世界も知らなければならない。

社会は自分のやりたいようにやればいい、というようにはできておらず、まずはそのことを知らなければならないという。

私は仕事を始めて、社会人経験をしたいと思っていたが、それは小さな枠組みにとらわれていたと感じた。

社会を知る。それこそが大切なことだと思う。

高瀬先生は、最高に贅沢な生き方をしたい、とおっしゃっていた。

最高に贅沢な生き方とは何か。

それは金持ちになることでも、好きなことをすることでもないという。

先生の今まで生きてきた中で、導き出されたという、人生の鍵とも言えることも教えていただいた。

全世界、人は誰でも、幸せを願って生きている。

幸せとは得られる物やお金の量ではなく、喜ぶ機会の多さであって、多くの場合、苦労によって得られる。

そういうものだ、とおっしゃっていた。

人間の幸福の核心をつくようなお話だと思う。

やりたいことをやることが必ずしも幸せにはならない、とはおっしゃっていたが、夢を持つことは大事だという。

こうありたい、こうなりたいという夢を持つことで、それが原動力となり、その実現にも近づくことになる。

先生のお考えは海のように深く、それら全てがご自身の経験に基づいていることがわかる。

講師の方のお話は最後かもしれないが、やはり勉強になるお話が詰まった、濃密な時間だった。

今後の人生の学びは自分で掴んでいく。

From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)

---------------------------------------------------------

●学び

人が成長する上で、何かを学ぶ上で、異世代と交流することは非常に大切であるとまずお話ししてくださった。

新聞を読むときも、これから仕事をしていく中でも、付き合いやすい人より、色々な世代のいろいろな人間と関わることが

自分の人間の幅を広げていく。

新聞で中国に関する記事を取り上げたことから最初の話題は中国についてであった。

中国の人口13億人という市場はたしかに魅力的なものであるが、その経済的な魅力だけにひかれて中国に進出するというのはアメリカ的発想であるとのことだ。

アメリカにはそういった発想をする社会的な成り立ちがあるからそうなるのであり、日本が真似をする必要はない。

高瀬先生は明確に 「人口、経済で一番になってもしょうがない。幸せかどうかが問題」

とお答えしてくださった。

そして幸せというのはお金を持つことでも好きな仕事に就職できることでもなく、「苦労したことや何かを乗り超えたとき」

の喜びであり、そういう喜びの機会の多さが重みのある幸せになるということだった。

日本人が幸せになれていない背景には教育の問題が大きな理由としてあるようだ。

教育には、大きく分けて家庭教育・学校教育・社会人教育の3つがある。

家庭教育を担うのは親兄弟である。

かつての日本は貧しいながらも不幸ではなかった。

なぜなら貧しいということは喜ぶ機会が多いからである。

しかし今の日本は豊かになったため文句が生まれやすくなってしまった。

だから貧しいのが良いということではないが、豊かになれば幸せになるというものではない。

親が子供にものを与えすぎていることが問題である。

つまり親自身が教育をわかっていないのである。

子どもが欲しいと言うままにものを買うのは金による子育てである。

そこで「うちは貧乏だから買えないよ」と教えること自体が教育である。

そしてそのことで子供がいじめなどを受けないように

家庭が子供を支え育てることが本来すべき教育である。

何でも欲しいものを与えるのが子育てではなく、

あるものを生かす人間力を養うのが

家庭教育の大切な部分であるとのことだった。

学校教育の担い手は小中高大の学校である。

しかし、教育機関であるはずの学校が今行っている教育は

偏差値や良い就職など目先の利益を求めるようなものばかりである。

学校がすべき教育は、

わからないことにぶつかった時に調べ勉強することのできる"基礎学力"と

年相応の大人になるという"人間力"を育むことである。

このことは家庭教育も同じである。

特に大学であれば企業と連携するなど

異業種と手を組むことでより充実した教育を行うこともできる。

大学生の、授業時間以外の時間は暇な時間ではなく、自ら勉強をする時間であり、

改めて、学校という場が勉強するための場であることを

学生も大学も理解しなくてはいけない。

そして社会人教育の担い手は企業である。

今の企業で社内教育を充実させているというところは

まだ所詮企業戦士を育て利益を獲得することが目的である。

しかし高瀬先生が思う企業教育は全く異なる。

高瀬先生は仕事で海外経験を積んだことから国際感覚を身に着けた。

また日立の「コンピュータ技術は目先の損得の為ではなく、

将来の日本にとって必要な技術である。日立がやらなくて誰がやる」

という姿を見て働いてきた。

高瀬先生が受けた社内教育とは、社会の貧しさをカバーする企業の社会貢献の一部であり、

現在の社内教育のような企業戦士育てとは全く違った。

仕事はお金を貰うためにやむを得ず行うものではなく、仕事こそが自己成長の教材であるとのことだった。

だからこそ高瀬先生は社員の評価を成果主義ではなく成長したかどうかで決める。

このような素晴らしい会社が日本にもっとあれば 日本は立派な大人が増える。

高瀬先生は「子どもは親の背中を見て育つ。

見せれる背中を大人は持っているだろうか」 ともお話ししてくださった。

立派な大人はまだ少ないように思う。

教育というと対象は子どもと考えがちだが

生涯を通して大切なものなのだと強く感じた。

個人的な質問として

日本の若者とアメリカの若者での歴史の関心の差について質問したところ、

一つはアメリカが強い競争社会であること、

二つ目に愛国心が強いことを教えてくださった。

日本では愛国心というと偏ったイメージがいまだある。

しかし、今の誇りを失った日本とアメリカとの差には

愛国心も重要な要因であると感じた。

愛国心を教育に直接組み込むのは難しいが

それが勉強や成長への意欲につながると考えれば

教育の質を上げる重要な構成要素であるはずだ。

今の日本には必要なものである。

海外の教育や人の育ち方を見比べることで

見えるものがあるのだと分かった。

これからも様々な教育について勉強していく。

From:大森俊通@東京校5期生(東京都出身・琉球大学卒)

人が成長する上で、何かを学ぶ上で、異世代と交流することは非常に大切であるとまずお話ししてくださった。

新聞を読むときも、これから仕事をしていく中でも、付き合いやすい人より、色々な世代のいろいろな人間と関わることが

自分の人間の幅を広げていく。

新聞で中国に関する記事を取り上げたことから最初の話題は中国についてであった。

中国の人口13億人という市場はたしかに魅力的なものであるが、その経済的な魅力だけにひかれて中国に進出するというのはアメリカ的発想であるとのことだ。

アメリカにはそういった発想をする社会的な成り立ちがあるからそうなるのであり、日本が真似をする必要はない。

高瀬先生は明確に 「人口、経済で一番になってもしょうがない。幸せかどうかが問題」

とお答えしてくださった。

そして幸せというのはお金を持つことでも好きな仕事に就職できることでもなく、「苦労したことや何かを乗り超えたとき」

の喜びであり、そういう喜びの機会の多さが重みのある幸せになるということだった。

日本人が幸せになれていない背景には教育の問題が大きな理由としてあるようだ。

教育には、大きく分けて家庭教育・学校教育・社会人教育の3つがある。

家庭教育を担うのは親兄弟である。

かつての日本は貧しいながらも不幸ではなかった。

なぜなら貧しいということは喜ぶ機会が多いからである。

しかし今の日本は豊かになったため文句が生まれやすくなってしまった。

だから貧しいのが良いということではないが、豊かになれば幸せになるというものではない。

親が子供にものを与えすぎていることが問題である。

つまり親自身が教育をわかっていないのである。

子どもが欲しいと言うままにものを買うのは金による子育てである。

そこで「うちは貧乏だから買えないよ」と教えること自体が教育である。

そしてそのことで子供がいじめなどを受けないように

家庭が子供を支え育てることが本来すべき教育である。

何でも欲しいものを与えるのが子育てではなく、

あるものを生かす人間力を養うのが

家庭教育の大切な部分であるとのことだった。

学校教育の担い手は小中高大の学校である。

しかし、教育機関であるはずの学校が今行っている教育は

偏差値や良い就職など目先の利益を求めるようなものばかりである。

学校がすべき教育は、

わからないことにぶつかった時に調べ勉強することのできる"基礎学力"と

年相応の大人になるという"人間力"を育むことである。

このことは家庭教育も同じである。

特に大学であれば企業と連携するなど

異業種と手を組むことでより充実した教育を行うこともできる。

大学生の、授業時間以外の時間は暇な時間ではなく、自ら勉強をする時間であり、

改めて、学校という場が勉強するための場であることを

学生も大学も理解しなくてはいけない。

そして社会人教育の担い手は企業である。

今の企業で社内教育を充実させているというところは

まだ所詮企業戦士を育て利益を獲得することが目的である。

しかし高瀬先生が思う企業教育は全く異なる。

高瀬先生は仕事で海外経験を積んだことから国際感覚を身に着けた。

また日立の「コンピュータ技術は目先の損得の為ではなく、

将来の日本にとって必要な技術である。日立がやらなくて誰がやる」

という姿を見て働いてきた。

高瀬先生が受けた社内教育とは、社会の貧しさをカバーする企業の社会貢献の一部であり、

現在の社内教育のような企業戦士育てとは全く違った。

仕事はお金を貰うためにやむを得ず行うものではなく、仕事こそが自己成長の教材であるとのことだった。

だからこそ高瀬先生は社員の評価を成果主義ではなく成長したかどうかで決める。

このような素晴らしい会社が日本にもっとあれば 日本は立派な大人が増える。

高瀬先生は「子どもは親の背中を見て育つ。

見せれる背中を大人は持っているだろうか」 ともお話ししてくださった。

立派な大人はまだ少ないように思う。

教育というと対象は子どもと考えがちだが

生涯を通して大切なものなのだと強く感じた。

個人的な質問として

日本の若者とアメリカの若者での歴史の関心の差について質問したところ、

一つはアメリカが強い競争社会であること、

二つ目に愛国心が強いことを教えてくださった。

日本では愛国心というと偏ったイメージがいまだある。

しかし、今の誇りを失った日本とアメリカとの差には

愛国心も重要な要因であると感じた。

愛国心を教育に直接組み込むのは難しいが

それが勉強や成長への意欲につながると考えれば

教育の質を上げる重要な構成要素であるはずだ。

今の日本には必要なものである。

海外の教育や人の育ち方を見比べることで

見えるものがあるのだと分かった。

これからも様々な教育について勉強していく。

From:大森俊通@東京校5期生(東京都出身・琉球大学卒)

平成26年(2014)【3月24日(月)】 事業創造/鳥越昇一郎先生、日経新聞学/細矢明信先生

2014/03/24

コメント (0)

----------------------------------------------------

9:00 朝礼

9:45 新聞アウトプット

13面「クラウドファンディング普及」by佐藤

クラウドで、どんなものなら応援したいと思うか議論

1面「社員の発明報酬に基準」

この制度でどう変わるかについて議論

7面「ロシア、2基地を管理下」

ウクライナの問題についてどんな問題なのかを確認し、議論

11:05 事業創造/鳥越昇一郎先生による講義

・事業創造が今後必要になってくる

・先輩の事業創造

11:45 昼休憩

12:40 事業創造発表

・今泉さんのビジネス発表「企画会社」

・牛島事業創造発表「ワークショット」

14:05 休憩

14:15 再開

・佐藤くん事業想像発表

「文壇バー+シェアハウス+ゲストハウス」

・大森くん事業創造発表「偉人塾」

・高岸くん事業創造発表「自転車リサイクル」

15:25 聴講生による感想

15:30 事務局松本さんのお話

15:35 鳥越先生による総括

15:45 休憩

15:50 クラウドベンチャー大學の説明/今元事務局長

16:30 休憩

17:00 「日経新聞の読み方」細矢明信先生の講義

・景気指標や景気動向の見方

・川上、川中、川下から将来の農作物や金属の値段が分かる

・内閣府も採用している景気指標の読み取り方

-------------------------------------------

●事業創造

鳥越先生の私たちへの格別のご支援には、本当に心から感謝している。

お忙しい中、メールなどでも丁寧なアドバイスをくださり、

この最後の授業でも、私たちへの、ベンチャー大學への想いを熱く届けてくださった。

発表はまだ至らないことが多い。

この日は学生さんが多かったが、卒業式では経営者の方々がほとんどで、

また違う環境だ。

ベンチャー大學でも最も大きな講義である事業創造で作ってきた成果を、

しっかり伝えられるように、心構えをしてのぞむ。

「志」という言葉を強調しておっしゃっていた。

志とは、社会に貢献する熱い意志。

そのような信念が、結局のところ、一番の力になると思う。

志を高く、事業創造で培ったベンチャー魂を忘れず、今後も邁進していく。

●日経新聞学

日経新聞は情報が多く、読み解くのは特に難しいが、細矢先生はその鍵を

示してくださる。

お話を聞いていると、難しいと思った数字に関して、その繋がりの根拠が見えてくる。

ずっと放棄してきた数字情報の紙面にも、その航路が浮かんでくるようだった。

情報を取り活かす。

実際の生活で使うための日経新聞学だ。

それ以上の魅力があるだろうか。

一年間を通して、私たちに将来へのお導きをくださった。

From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)

---------------------------------------------------------

9:00 朝礼

9:45 新聞アウトプット

13面「クラウドファンディング普及」by佐藤

クラウドで、どんなものなら応援したいと思うか議論

1面「社員の発明報酬に基準」

この制度でどう変わるかについて議論

7面「ロシア、2基地を管理下」

ウクライナの問題についてどんな問題なのかを確認し、議論

11:05 事業創造/鳥越昇一郎先生による講義

・事業創造が今後必要になってくる

・先輩の事業創造

11:45 昼休憩

12:40 事業創造発表

・今泉さんのビジネス発表「企画会社」

・牛島事業創造発表「ワークショット」

14:05 休憩

14:15 再開

・佐藤くん事業想像発表

「文壇バー+シェアハウス+ゲストハウス」

・大森くん事業創造発表「偉人塾」

・高岸くん事業創造発表「自転車リサイクル」

15:25 聴講生による感想

15:30 事務局松本さんのお話

15:35 鳥越先生による総括

15:45 休憩

15:50 クラウドベンチャー大學の説明/今元事務局長

16:30 休憩

17:00 「日経新聞の読み方」細矢明信先生の講義

・景気指標や景気動向の見方

・川上、川中、川下から将来の農作物や金属の値段が分かる

・内閣府も採用している景気指標の読み取り方

-------------------------------------------

●事業創造

鳥越先生の私たちへの格別のご支援には、本当に心から感謝している。

お忙しい中、メールなどでも丁寧なアドバイスをくださり、

この最後の授業でも、私たちへの、ベンチャー大學への想いを熱く届けてくださった。

発表はまだ至らないことが多い。

この日は学生さんが多かったが、卒業式では経営者の方々がほとんどで、

また違う環境だ。

ベンチャー大學でも最も大きな講義である事業創造で作ってきた成果を、

しっかり伝えられるように、心構えをしてのぞむ。

「志」という言葉を強調しておっしゃっていた。

志とは、社会に貢献する熱い意志。

そのような信念が、結局のところ、一番の力になると思う。

志を高く、事業創造で培ったベンチャー魂を忘れず、今後も邁進していく。

●日経新聞学

日経新聞は情報が多く、読み解くのは特に難しいが、細矢先生はその鍵を

示してくださる。

お話を聞いていると、難しいと思った数字に関して、その繋がりの根拠が見えてくる。

ずっと放棄してきた数字情報の紙面にも、その航路が浮かんでくるようだった。

情報を取り活かす。

実際の生活で使うための日経新聞学だ。

それ以上の魅力があるだろうか。

一年間を通して、私たちに将来へのお導きをくださった。

From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)

---------------------------------------------------------

●最後の事業創造

主に志と夢の違いを語ってくださった。

自分がいなかった最初の頃にもいわれた事があるそうですが、

最後に言われて本当にそうだったなと感じました。

この1年、進んだり戻ったり全く別の方向に進んだり

いろんな模索をしました。

ヒアリングの重要性や、一見ビジネスにならない物でも、見方や筋の通し方で

魅力的なビジネスにかわる事などいろんな事を教わりました。

結果として、今できている私の事業は、一つ一つが小粒な物でロマンがないと

言われる事業ですが

しかし、あと3日最後の締め切りまで、わくわくするロマンのある物を作り、

今まで根気よくつきあってくださった、鳥越先生に恩返しをできるように

最後まで練り直してしきます。

●今元さんのクラウドファンディングの説明

何となく引きつけられる。

目線や声の掛け方、声量などプレゼンをする上で

いつ聞いても勉強になる。

特に、これから卒業式のスピーチをはじめ

これからの社会人、起業人となる上で、

絶対に必要な要素だと感じる。

相手に熱意が伝わるプレゼンができるように

考えて練習していきます。

●日経新聞学

今回で、何回目になるか分からないが、

毎回違う話し方切り口で話してくださるせいか飽きがこない。

日経新聞の読み方は難しい。

しかし、何度も聞いているうちに少しずつ分かってくる。

難しい事を分かりやすく噛み砕いて説明できる事は

社会人として必須だと考えていますので、

細矢先生のような話し方ができるように訓練していきます。

From:高岸知広@東京校5期生(兵庫県出身・金沢学院大学卒)

---------------------------------------------------------

主に志と夢の違いを語ってくださった。

自分がいなかった最初の頃にもいわれた事があるそうですが、

最後に言われて本当にそうだったなと感じました。

この1年、進んだり戻ったり全く別の方向に進んだり

いろんな模索をしました。

ヒアリングの重要性や、一見ビジネスにならない物でも、見方や筋の通し方で

魅力的なビジネスにかわる事などいろんな事を教わりました。

結果として、今できている私の事業は、一つ一つが小粒な物でロマンがないと

言われる事業ですが

しかし、あと3日最後の締め切りまで、わくわくするロマンのある物を作り、

今まで根気よくつきあってくださった、鳥越先生に恩返しをできるように

最後まで練り直してしきます。

●今元さんのクラウドファンディングの説明

何となく引きつけられる。

目線や声の掛け方、声量などプレゼンをする上で

いつ聞いても勉強になる。

特に、これから卒業式のスピーチをはじめ

これからの社会人、起業人となる上で、

絶対に必要な要素だと感じる。

相手に熱意が伝わるプレゼンができるように

考えて練習していきます。

●日経新聞学

今回で、何回目になるか分からないが、

毎回違う話し方切り口で話してくださるせいか飽きがこない。

日経新聞の読み方は難しい。

しかし、何度も聞いているうちに少しずつ分かってくる。

難しい事を分かりやすく噛み砕いて説明できる事は

社会人として必須だと考えていますので、

細矢先生のような話し方ができるように訓練していきます。

From:高岸知広@東京校5期生(兵庫県出身・金沢学院大学卒)

---------------------------------------------------------

平成26年(2014)【3月21日(金)】 リアル政治学/田中美絵子先生(政治家)

2014/03/21

コメント (0)

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------9:00 朝礼、掃除

9:40 新聞アウトプット

10:30 事業創造ブラッシュアップ

12:00 休憩

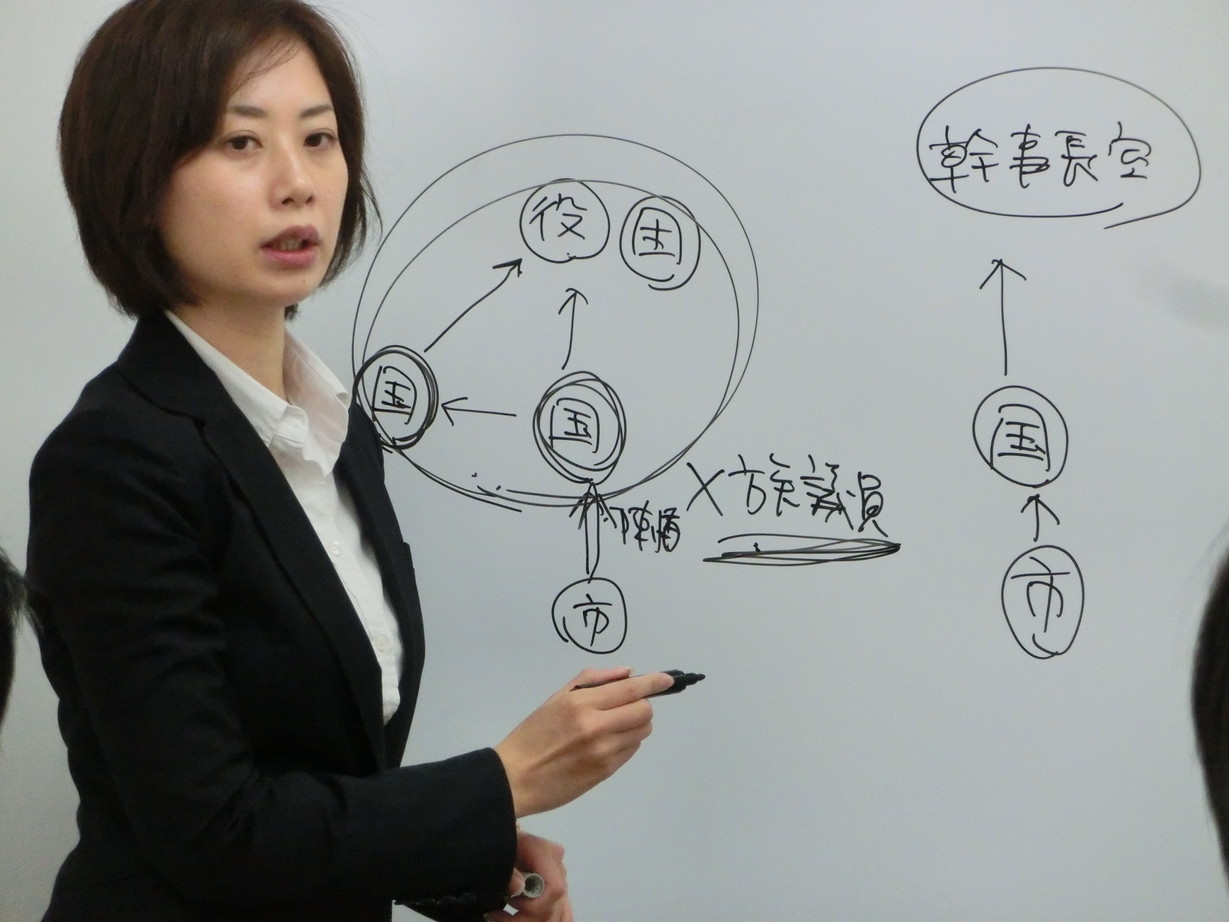

13:00 田中美絵子先生講義「政治学」

・地方と都市の違い

・非正規労働について

・若者の雇用政策

・若者の投票

・女性ならではの病気

・陳情の仕組み

14:30 質問&ディスカッション

・どうすれば若者は投票に行くか

15:30 終礼

-------------------------------------------

●政治

私たちに近い目線で、政治に関して教えてくださった。

説明がとにかくわかりやすく、未だに苦手意識を持っていた政治だが、

お話が全て頭に浸透してきた。

政治の力で人の命を救うことができる。

だからやめられない、と先生はおっしゃっていた。

先生の議員生活の中で感じられた政治に対する熱意がよく伝わってきた。

そんな、政治家を体験された田中先生は、政治家が見えるものと、

市民が見るものにギャップがあるそうだ。

その差で、生まれてしまう批判もあると。

市民の多くは見えるものしか信じない。

とても難しい課題だと思った。

そのギャップを知り、どれほど誠実に対応できるか。

それこそが良い政治家とそうでない政治家の、真の境目であると感じた。

若い人に投票して欲しいと、声を大にしておっしゃっていた。

投票率のパーセンテージは年代に比例しているという。

どうすれば投票するかのディスカッションも行った。

若者が政治に身近さを感じるのが一番だと思い、中学・高校などでの

講義を提案したが、政党や政治思想がある、政治家が高校以下に出向くのは難しいようだ。

厳しい問題だ。

しかし、政治に深く関わる方のお話は大変勉強になった。

市民にとって政治がいかに大切なものか。

私たちは本当の意味でわかってはいないのではないか。

これからも他人事のように思わず、政治を学んでいく。

卒業間近だが、政治について意識が強まる講義に出会え、本当に良かった。

From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)

---------------------------------------------------------

●学び

●学び自分が、一番響いた言葉は、行政の時間と民間の時間は違うということです。

陳情書を見て実際に調べ、今まで出来ていないことが出来たとしても、

住民からは、喜ばれるどころか、遅いと罵られることもある。

地元の代表として来ているので、地元の事を知らなければ

的外れな行動をしてしまうこともある。

しかしこれは、お互いを知ろう、知ってもらおうとすれば問題ではなくなる。

向こう側は、政治の事を知ってもらおうとは、残念ながら行動をしていない。

だからこそ、こちら側は政治の事を知らなければならないと感じた。

周りの友人達と勉強して行きます。

[政治を身近に感じる時]

田中先生は、一緒に働いていた秘書達が続々と市議員選挙で当選して行くのを見て、

自分もできると思ったそうです。

この話は、起業にも通じると感じまして、次々と知り合いが起業していけば、

自分もできるのではと興味関心を持ち行動をするようになると感じた。

どんな友人を持つか、どんな友人になるかで多くの人の人生を左右させるのではと感じました。

より良い関係となれるように行動して行きます。

[代弁者]

田中先生は、政治家は市民の人の代弁者であるべき、だからこそ自分達は

意見を持って行動しなければならないと感じる。

自分達が、市のため、国のために何をできるか、何がしたいかを考えなければ、

どれだけ頑張ってくれたとしても、良くはなって行かないと思う。

一人一人が国を統治するための知識を得て行動する事こそが、より良い世界になると感じた。

[ディスカッション]

ついつい、自分の考えを喋ってしまった。

司会をするときは、司会に徹するようにしなければならない。

次の機会があれば、意識して場の流れ趣旨を考えて主導権を握るようにします。

From:高岸知広@東京校5期生(兵庫県出身・金沢学院大学卒)

---------------------------------------------------------

RSS 2.0

RSS 2.0