東京校の講義レポート

令和2年(2020)【9月10日(木) 】夏の出版編集トレーニング4日目 4期生3組

2020/09/10

コメント (0)

------------------------------------------------------

令和2年(2020)【9月10日(木)】

夏の出版編集トレーニング4日目

4期生3組

--------------------------------------------------------

《伝える事の難しさ》

自分は普段、留学生との交流も無く、多言語を使用している人との交流はほとんど経験が無い。

今日のミャンマー校の生徒さんとの交流の中で、

上手く伝えきれないものがあったため、普段と違う事をする時にはより深い注意が必要だと気付いた。

《もっと奇抜に》

サムネイル発表の時の総括で、アドバイスの中にもっと奇抜なものを掛け合わせて欲しかったとのフィードバックがあった。

確かに、世の中に出てくる新しいものは何にせよ第一人者とならなければならないので、自分もそのような発想ができる様な習慣を身につけていかなければと感じた。

・最終日の発表の為にも、今までとは少しでも変えた視点を身につける。

・あれば良いなを形にして、言語化出来る様に訓練する。

T.O@北海学園大学

--------------------------------------------------------

《間(ま)》

間があいてしまうとき、今日はリーダーということで何かしら言わなければと静かに奮闘していました。

気付いたのは、とにかく聞かないと話せないということです。

私はかつて話し上手になるため「話題作り」「発声方法」を題材にした本を読んだこともありますが、

それらを取り入れるより先に、もっと単純な「聞く」という行為に従事する必要があると感じました。

新聞アウトプットの際、本日は聞いたことを書き留めるための付箋やメモを用いてみたのですが、

格段に話せる量が増えました。間は私のターン。その認識で挑むことで、厳しさを感じるとともに、

学びも多かったです。

《自分らしさ》

私と言えばこれ、というものがないように見えるのは、無形のものばかりが私というものを特徴付けるからなのかもしれないと思いました。

身に付けられる(有形の)好きなものを持つ方は、万人に理解しやすい魅力があり、遠目にも他者との明確な境を認められます。

一方私の好きなものを挙げると、作文(行為)、英文法(概念)、方言(概念、音声)、徒歩(行為)、妥当性・因縁(概念)と偏りは否めません。

これを欠点と捉えず、深く関わる人だけが認知可能な機密事項とでも銘打っておけば、比較的生きやすいのかと思います。

本日は、私に独特な点として「発想力」と言っていただけたので、恐れ多いと思いつつも、素直に受け止めて更に成長させ、今後の課題に活かしていきたいと思います。

・他人の話を聞く

・落ち着いて話す

・新コンテンツを考える時間をとる

・奇抜さを求めすぎない

・負けないことを精査して貫く

T.T@東北大学

--------------------------------------------------------

令和2年(2020)【9月10日(木)】

夏の出版編集トレーニング4日目

4期生3組

--------------------------------------------------------

《伝える事の難しさ》

自分は普段、留学生との交流も無く、多言語を使用している人との交流はほとんど経験が無い。

今日のミャンマー校の生徒さんとの交流の中で、

上手く伝えきれないものがあったため、普段と違う事をする時にはより深い注意が必要だと気付いた。

《もっと奇抜に》

サムネイル発表の時の総括で、アドバイスの中にもっと奇抜なものを掛け合わせて欲しかったとのフィードバックがあった。

確かに、世の中に出てくる新しいものは何にせよ第一人者とならなければならないので、自分もそのような発想ができる様な習慣を身につけていかなければと感じた。

・最終日の発表の為にも、今までとは少しでも変えた視点を身につける。

・あれば良いなを形にして、言語化出来る様に訓練する。

T.O@北海学園大学

--------------------------------------------------------

《間(ま)》

間があいてしまうとき、今日はリーダーということで何かしら言わなければと静かに奮闘していました。

気付いたのは、とにかく聞かないと話せないということです。

私はかつて話し上手になるため「話題作り」「発声方法」を題材にした本を読んだこともありますが、

それらを取り入れるより先に、もっと単純な「聞く」という行為に従事する必要があると感じました。

新聞アウトプットの際、本日は聞いたことを書き留めるための付箋やメモを用いてみたのですが、

格段に話せる量が増えました。間は私のターン。その認識で挑むことで、厳しさを感じるとともに、

学びも多かったです。

《自分らしさ》

私と言えばこれ、というものがないように見えるのは、無形のものばかりが私というものを特徴付けるからなのかもしれないと思いました。

身に付けられる(有形の)好きなものを持つ方は、万人に理解しやすい魅力があり、遠目にも他者との明確な境を認められます。

一方私の好きなものを挙げると、作文(行為)、英文法(概念)、方言(概念、音声)、徒歩(行為)、妥当性・因縁(概念)と偏りは否めません。

これを欠点と捉えず、深く関わる人だけが認知可能な機密事項とでも銘打っておけば、比較的生きやすいのかと思います。

本日は、私に独特な点として「発想力」と言っていただけたので、恐れ多いと思いつつも、素直に受け止めて更に成長させ、今後の課題に活かしていきたいと思います。

・他人の話を聞く

・落ち着いて話す

・新コンテンツを考える時間をとる

・奇抜さを求めすぎない

・負けないことを精査して貫く

T.T@東北大学

--------------------------------------------------------

《深く考える》

新聞アウトプットを通して、改めて深く考えることの大切さを実感した。自分は、生活に直接関係のない記事だとついつい内容だけを追ってしまうことが多いので、どの記事も興味を持って読むように心がけたい。また、そうすることで自分との関連も見えて来るのだと思う。

《広く考える》

サムネイル作りなどを通して、良いアイデアを出すためには、広い視野を持つことが大切だと感じた。

そのために、普段からあらゆるものについて分析し、自分の考えを持つようにしたい。

・新聞を読む際、しっかり理解できるまで読む。

・目に入るあらゆるものを目に留めて、考えるようにする。

Y.S@中村学園大学

--------------------------------------------------------

《コミュニケーション》

誰かと会話するとき、それが同じ文化を持つ人でもそうでない人でも、大切なのは気持ちや言葉を確実に伝えなければならないことだ。

それを、私たちは日本語に守られているから、言語が違ったときに戸惑うのだと気づいた。言葉はただの手段でしかないことをしっかりと認識し、その手段をどのように使ってコミュニケーションを取っていくかが、取材においても重要だと感じた。

《企画力》

アイデアは突然浮かんでくる、そう思っていた。今でもそうだとは思う。企画を考えたとき今まで漠然としていて、真っ白だったものが、いきなり色がついたように次々と浮かんでくる。けれど、その元となるのは身近なものであったりなんとも思っていなかった日常であったり、自分の中にはなかった誰かの意見であったりなどそういうものだ。日々に無関心でいたら恐らく何も浮かばなかったと思う。最近、自分の考えを発表したり、誰かの意見聞くという機会を沢山得て、改めて気づいたことである。

・日常を振り返る

・身近なものを、新しい何かに変換してみる

・そういう想像力をつける

・発想力を鍛える

S.M@立正大学

--------------------------------------------------------

《広い視野に立つ》

今回の取材では、聞きたいことがたくさんあったのにもかかわらず、うまく伝えることができずに悔しい思いをしました。

《日本人大学生」の目線で》

質問内容を考えてばかりでいたため、相手の立場を想像した質問などをし、会話を膨らませる必要があったと思いました。

《話し合いから生まれる発想》

進捗状況をシェアすることで、他の人が今何を欲しているのか等の意見を聞くことができました。

1人で机に向かっていても、良いアイデアは生まれません。日々の会話のなかから、自分だけのオリジナルアイデアが生まれるのだと思いました。

・人とは違うものの見方をする

・質問をたくさんする

・気づきを共有し合う

C.I@専修大学

--------------------------------------------------------

《相手目線に立つ》

今回、ミャンマーの方々にインタビューするにあたり、事前に沢山聞きたいことを書き出したにも関わらず実際聞けたことはほんの少しであった。マスコミの報道記者の方々は相手がどのくらい話せるのかを想定した上で、自分が聞き出したいことをどれだけうまく引き出せるか意識しているのではないかと感じました。

《習慣》

面白いものを生み出そうとすると必ず面白いものは生まれない。

どれだけ日常の小さな変化に気づけるかで面白いものを生み出せるかに繋がるという言葉をどこかで聞いたことがあります。

面白いものは日常生活の中に必ずあるので、街を歩いている時に些細なことに気づく習慣をつけたいと思いました。

・小さな変化に気づく

・自分ならこれを使ってこんなものつくりたいなぁといった妄想を沢山する

・小さなことを沢山質問する

S.F@京都女子大学

--------------------------------------------------------

《斬新なアイデア》

現在、当たり前のものは出来上がった当初は斬新だったんだろうなあと思った。

電車にある広告1つをとっても、どこかに斬新なアイデアが含まれている。今私の目の前にあるのはライザップの広告だが、

ここの売りはトレーニングとエステと食事指導がセットになって月額9900円からというコストパフォーマンスの良さらしい。

従来はトレーニングと食事指導がセットになっていることはあっても、そこにエステが加わることはなかった。女性向けの斬新なアイデアだ。

こういったアイデアをたくさん出せるようになりたい。

ただ、斬新なアイデアという言葉に翻弄されると何も思い付かないことが今日わかったので、毎日の気付きを大切にしていきたい。

《副業》

上記にあるとおり、私はこれからアイデアをたくさん思い付けるようになりたいと思っている。

そうすれば、世の中をもっと面白い視点で見れるようになるというだけでなく、様々なところでビジネスチャンスを見つけられるからだ。

この余裕を持っておきたいので、将来は副業が許される、残業の少ない会社で働きたい。

今日の新聞アウトプットで改めてそう思った。

・日常の"こういうものがほしい"という気持ちに敏感になる。

・世の中の動きをしり、そこにビジネスチャンスを見つける習慣を付ける

M.S@東京理科大学

--------------------------------------------------------

新聞アウトプットを通して、改めて深く考えることの大切さを実感した。自分は、生活に直接関係のない記事だとついつい内容だけを追ってしまうことが多いので、どの記事も興味を持って読むように心がけたい。また、そうすることで自分との関連も見えて来るのだと思う。

《広く考える》

サムネイル作りなどを通して、良いアイデアを出すためには、広い視野を持つことが大切だと感じた。

そのために、普段からあらゆるものについて分析し、自分の考えを持つようにしたい。

・新聞を読む際、しっかり理解できるまで読む。

・目に入るあらゆるものを目に留めて、考えるようにする。

Y.S@中村学園大学

--------------------------------------------------------

《コミュニケーション》

誰かと会話するとき、それが同じ文化を持つ人でもそうでない人でも、大切なのは気持ちや言葉を確実に伝えなければならないことだ。

それを、私たちは日本語に守られているから、言語が違ったときに戸惑うのだと気づいた。言葉はただの手段でしかないことをしっかりと認識し、その手段をどのように使ってコミュニケーションを取っていくかが、取材においても重要だと感じた。

《企画力》

アイデアは突然浮かんでくる、そう思っていた。今でもそうだとは思う。企画を考えたとき今まで漠然としていて、真っ白だったものが、いきなり色がついたように次々と浮かんでくる。けれど、その元となるのは身近なものであったりなんとも思っていなかった日常であったり、自分の中にはなかった誰かの意見であったりなどそういうものだ。日々に無関心でいたら恐らく何も浮かばなかったと思う。最近、自分の考えを発表したり、誰かの意見聞くという機会を沢山得て、改めて気づいたことである。

・日常を振り返る

・身近なものを、新しい何かに変換してみる

・そういう想像力をつける

・発想力を鍛える

S.M@立正大学

--------------------------------------------------------

《広い視野に立つ》

今回の取材では、聞きたいことがたくさんあったのにもかかわらず、うまく伝えることができずに悔しい思いをしました。

《日本人大学生」の目線で》

質問内容を考えてばかりでいたため、相手の立場を想像した質問などをし、会話を膨らませる必要があったと思いました。

《話し合いから生まれる発想》

進捗状況をシェアすることで、他の人が今何を欲しているのか等の意見を聞くことができました。

1人で机に向かっていても、良いアイデアは生まれません。日々の会話のなかから、自分だけのオリジナルアイデアが生まれるのだと思いました。

・人とは違うものの見方をする

・質問をたくさんする

・気づきを共有し合う

C.I@専修大学

--------------------------------------------------------

《相手目線に立つ》

今回、ミャンマーの方々にインタビューするにあたり、事前に沢山聞きたいことを書き出したにも関わらず実際聞けたことはほんの少しであった。マスコミの報道記者の方々は相手がどのくらい話せるのかを想定した上で、自分が聞き出したいことをどれだけうまく引き出せるか意識しているのではないかと感じました。

《習慣》

面白いものを生み出そうとすると必ず面白いものは生まれない。

どれだけ日常の小さな変化に気づけるかで面白いものを生み出せるかに繋がるという言葉をどこかで聞いたことがあります。

面白いものは日常生活の中に必ずあるので、街を歩いている時に些細なことに気づく習慣をつけたいと思いました。

・小さな変化に気づく

・自分ならこれを使ってこんなものつくりたいなぁといった妄想を沢山する

・小さなことを沢山質問する

S.F@京都女子大学

--------------------------------------------------------

《斬新なアイデア》

現在、当たり前のものは出来上がった当初は斬新だったんだろうなあと思った。

電車にある広告1つをとっても、どこかに斬新なアイデアが含まれている。今私の目の前にあるのはライザップの広告だが、

ここの売りはトレーニングとエステと食事指導がセットになって月額9900円からというコストパフォーマンスの良さらしい。

従来はトレーニングと食事指導がセットになっていることはあっても、そこにエステが加わることはなかった。女性向けの斬新なアイデアだ。

こういったアイデアをたくさん出せるようになりたい。

ただ、斬新なアイデアという言葉に翻弄されると何も思い付かないことが今日わかったので、毎日の気付きを大切にしていきたい。

《副業》

上記にあるとおり、私はこれからアイデアをたくさん思い付けるようになりたいと思っている。

そうすれば、世の中をもっと面白い視点で見れるようになるというだけでなく、様々なところでビジネスチャンスを見つけられるからだ。

この余裕を持っておきたいので、将来は副業が許される、残業の少ない会社で働きたい。

今日の新聞アウトプットで改めてそう思った。

・日常の"こういうものがほしい"という気持ちに敏感になる。

・世の中の動きをしり、そこにビジネスチャンスを見つける習慣を付ける

M.S@東京理科大学

--------------------------------------------------------

令和2年(2020)【9月9日(水) 】夏の出版編集トレーニング3日目 4期生3組

2020/09/09

コメント (0)

------------------------------------------------------

令和2年(2020)【9月9日(水)

夏の出版編集トレーニング3日目

4期生3組

--------------------------------------------------------

《ディスカッションの意義》

本日の新聞アウトプットでは、経済や政治に特化した「硬派」といわれる記事を主に扱いました。朝、1人で読んだ時は正直難しい…と思うこともありましたが、アウトプットの時間に皆の意見を聞き、討論することで理解が深まるのを感じました。

また、「TOB」のような日頃聞き慣れない単語も一つ一つ調べると段々意味がわかってくるような気がしました。小さな努力を続けていきたいと思います。

《リアルとリモートの違い》

初めてのリモートはとても新鮮でした。やはり、音が聴き取りづらい・時差が生まれるなどの不便が生じ、リアルなコミュニケーションにはかなわないと思いました。ですが、みなさんのマスクなしの顔を拝見できて良かったです。笑

・経済や政治ネタでわからない単語が出てきたら逐一調べるようにする

C.I@専修大学

--------------------------------------------------------

《色々な視点》

今日の新聞アウトプットの時間で、自分では持ち得ない観点からの意見交流が沢山行われた。

そこで、先日の視点・思考・習慣の習得に他者の視点を学ぶ事で、自分の視点を変える事に生かせると気付いた。

《疑問を突き詰める》

日経新聞の中には、自分が普段触れない言葉も多く出てくるという事もあり、記事を全部理解する事が難しい。

しかし、「なぜ」を1つずつ解消する事が日経新聞を生かす1番の近道だ、というアドバイスで気付いた。

新聞アウトプットのためだけとは思わず、社会の教科書を上手く活用できるようにしていきたい。

・「珍しい光景」になれるように日経新聞を読むことを習慣にする。

・疑問の解消に労力を惜しまない。

T.O@北海学園大学

--------------------------------------------------------

令和2年(2020)【9月9日(水)

夏の出版編集トレーニング3日目

4期生3組

--------------------------------------------------------

《ディスカッションの意義》

本日の新聞アウトプットでは、経済や政治に特化した「硬派」といわれる記事を主に扱いました。朝、1人で読んだ時は正直難しい…と思うこともありましたが、アウトプットの時間に皆の意見を聞き、討論することで理解が深まるのを感じました。

また、「TOB」のような日頃聞き慣れない単語も一つ一つ調べると段々意味がわかってくるような気がしました。小さな努力を続けていきたいと思います。

《リアルとリモートの違い》

初めてのリモートはとても新鮮でした。やはり、音が聴き取りづらい・時差が生まれるなどの不便が生じ、リアルなコミュニケーションにはかなわないと思いました。ですが、みなさんのマスクなしの顔を拝見できて良かったです。笑

・経済や政治ネタでわからない単語が出てきたら逐一調べるようにする

C.I@専修大学

--------------------------------------------------------

《色々な視点》

今日の新聞アウトプットの時間で、自分では持ち得ない観点からの意見交流が沢山行われた。

そこで、先日の視点・思考・習慣の習得に他者の視点を学ぶ事で、自分の視点を変える事に生かせると気付いた。

《疑問を突き詰める》

日経新聞の中には、自分が普段触れない言葉も多く出てくるという事もあり、記事を全部理解する事が難しい。

しかし、「なぜ」を1つずつ解消する事が日経新聞を生かす1番の近道だ、というアドバイスで気付いた。

新聞アウトプットのためだけとは思わず、社会の教科書を上手く活用できるようにしていきたい。

・「珍しい光景」になれるように日経新聞を読むことを習慣にする。

・疑問の解消に労力を惜しまない。

T.O@北海学園大学

--------------------------------------------------------

《情報の整理》

新聞は多くの情報にあふれていて、見出しによって違った角度で記事がまとまっている。その中で、いかに情報を整理し、自分の考えをまとめるのかが重要だと感じた。これは恐らく、一朝一夕でできるものではなく、継続していかなければならない。その情報が何に関連づいているのかに気がつかなければならないし、話題の総裁選も同様に、情報は日に日にアップデートされていくからだ。

《用語》

政治面でも経済面でも、出てくる用語や仕組みを理解していなければ、話の全体像は見えてこない。

分からない単語はすぐに調べ、メモを残す習慣をつけること。新聞は教科書だと教わったように、知らない単語がいつかなくなるように今努力をしなければならない。

・なぜ、という疑問を習慣化させる

・メモを取る癖をつける

・早く新聞を読み慣れよう

M.S@立正大学

--------------------------------------------------------

《広く》

新聞ワークで自民総裁選をアウトプットした際、当然誰を押したいかは勿論、人によって何を重視しているのか異なります。

その際、なぜその話題を重視してるのか、探ることで新しい気づきに出会えるのかなと思いました。

《透明な壁》

はじめてリモートワークで皆さんのお顔を拝見してはじめて出会ったかのような気持ちになり、少し緊張と恥ずかしい気持ちになりました。(笑)

直接会うとマスクで表情が見えない

リモートだと気持ちが読みにくい

早く気持ちの面で壁がない交流がしたいと思いました。

・分からないことはとことん調べる

・政治経済の問題に対する意見には個人の見解が含まれているので、なぜその人はそう考えたのか深く考察できるようになりたい

S.F@京都女子大学

--------------------------------------------------------

《慣性の法則》

元々社交的な性格だったはずが、高校入学をきっかけに人前で話すことを怖いと思うようになりました。

それは元々あった根暗な部分が顔を出したに過ぎないのかもしれないですが、私にとって歯がゆく悲しいものでした。

このインターンでは半ば強制的に話をする場を設けていただけるので、実のある話、ためになる話、またはそのように聞こえる話をしたいと常々意識する環境にあります。当然、意識から結果へとすぐさま結び付くわけではないのですが、1つ変化があります。もっと話したいと思うのです。

今までなら避けてきた「大勢の前で話す」という課題さえも、楽しいものに変わりつつあります。私と1対1で会話をした方はお気付きかと思いますが、そのような状況に比べ、3人以上(大勢)の前で話す際には、まだ相当な緊張をしてしまいます。1対1かのように、つまり1人1人に語りかけるように大勢の前でも話すことができるようになれば、きっとより実のある話、ためになる話も可能になる気がしています。

《褒める力》

意見が人によって異なるのは当然で、だからこそ選挙が意味を持ちます。多様性が認められていく中で、異なるだけで優劣はないという見方が進められていますが、決着を付けなければならない場面もあるということです。ただその際に、一方を讃えるのではなく、他方を蔑むような言動は気分の悪いものです。「Aはよい」。そこでBは悪いと言う前に、Aのよい理由を挙げてもらいたいものです。

周囲で、他方を蔑んでばかりいるような人を見る度、一方を讃える語彙力や、分析力、理解力が足りないのだろうと閉口するばかりです。

《命綱は多い方がいい》

できるだけ絞り込んだ1点に向かって突き進みたいと思っています。

ただ、その考えと、興味が狭いこととは離れたものだと気付きました。

興味が広いと、様々なことが自分に関係します。新しい時計が気になる私は周りの時計と関係する人間になり、新出単語を知った私はその語との従来からの関係を見出しました。

そのように自分との繋がりを増やしていくと、月並みな「生活が豊かになる」といったことだけでなく、自らが課題を設定する際、独創性を持つことに優位になります。奇抜なだけでない、○○×△△が思いつく手助けになるかもしれません。いつか自分が落ちていくとき何気なく掴んでいてくれるような、そんな気付きが溢れているなら、私は様々なことに興味を持ってしぶとく生きていきたいです。

・どの記事に対しても意見を持つ

・経済面に毎日挑戦する

・優越はなく異なるだけと認識する

・興味を広く持つ

T.T@東北大学

--------------------------------------------------------

《情報量》

今日の新聞アウトプットは、個人が意見を言うだけで議論にはなっていなかった。

私がそうなってしまった原因は、情報量が少ないため他の人の意見に対し疑問を持てないからである。

賛同することはあっても、反対の意見が出てこなかった。

新聞を読むことを続けることで情報量をつけ、自信をもって自分の意見をぶつけられるようになりたい。

《ビジネス》

社会人になるとは就職するということだと思っていた。しかしそうではなく、ビジネスの世界に仲間入りするということなのかもしれない。

就職活動で頭を一杯にするのではなく、環境変化に応じて生じるビジネスチャンスに気が付けるよう、シアを広く持っておきたい。

・あらゆることに気がつく

・自分の趣味の量を増やす

M.S@東京理科大学

--------------------------------------------------------

令和2年(2020)【9月8日(火) 夏の出版編集トレーニング2日目】 4期生3組

2020/09/08

コメント (0)

------------------------------------------------------

令和2年(2020)【9月8日(火)

夏の出版編集トレーニング2日目

4期生3組

--------------------------------------------------------

《仕事ができる人》

私は"仕事ができる人"になりたかったのですが、要領が悪くドジなところがある私は、それを諦めて"人柄がいい人"になろうとしていました。

今日の講義で仕事ができる人は"視点、思考、習慣"という意識を持っていて、情報をたくさん持っている人であると仰っていました。

そしてそれは、私でも意識によって"仕事ができる人"に近づけるということだと解釈できます。なりたい自分になるため、まずは新聞を読み、視点を変えることから始めてみます。

《経験によって身に付く力》

今日のリーダー役を務めることになりました。よく、求める人材について企業の人事の方は"リーダーシップがある人"と仰います。しかし私は普段、全くリーダーを任されることがありませんでした。そのため、就職活動を始めたばかりのときはリーダーシップが無いことに焦りを感じていました。しかし、今回のリーダー役をやってみて、経験がないから出来ないのであって、緊張しながらも回数を重ねればその力は付くのではないかと思いました。リーダーを体験させて頂けてこういったポジティブな考えに至れたので、今後は積極的にリーダーに挑戦したいです。

・日経新聞をこれから読み続ける

・積極的に集団に参加し、リーダーに挑戦する

・ネタを探す視点をもつ

M.S@東京理科大学

--------------------------------------------------------

《他者というフィルター》

2日間、他己紹介を行って感じたのは、取材をされる側が思いもよらない伝え方をされる場合があるということです。

私が欠点だと思って打ち明けた特徴は、長所として紹介されました。この件に関しては取材をされた側として、どちらかと言えば気分の良いものですが、実際の出版物ではこの正反対の現象も起きていると容易に想像できます。

そのようなインタビュー記事、また政治や社会情勢に対する世論でさえ、書き手によって事実関係はそのままに、受け手の印象を操作することも可能なのだと思いました。

《見方次第で気付きになる》

気付きを見つけられますように、気付きになるような出来事が起こりますように、と考える必要はありませんでした。意外にもそこら中に気付きの素はあります。

今朝、母が忘れ物を届けに来てくれたことも見過ごしてしまえば終わりですが、自分は何を感じたか、何故それを出来事として切り取ったか、

母と私でなければ違う運びだった部分はどこか、など、定めて着眼するだけで様々な気付きを得られることが分かりました。

・新聞の1面を読む

・嫌な事象もまず視点を変えて冷静に見る

・目線を上げて話す

・リラックスして聞きやすい声を出す

・態度を保つ

T.T@東北大学

令和2年(2020)【9月8日(火)

夏の出版編集トレーニング2日目

4期生3組

--------------------------------------------------------

《仕事ができる人》

私は"仕事ができる人"になりたかったのですが、要領が悪くドジなところがある私は、それを諦めて"人柄がいい人"になろうとしていました。

今日の講義で仕事ができる人は"視点、思考、習慣"という意識を持っていて、情報をたくさん持っている人であると仰っていました。

そしてそれは、私でも意識によって"仕事ができる人"に近づけるということだと解釈できます。なりたい自分になるため、まずは新聞を読み、視点を変えることから始めてみます。

《経験によって身に付く力》

今日のリーダー役を務めることになりました。よく、求める人材について企業の人事の方は"リーダーシップがある人"と仰います。しかし私は普段、全くリーダーを任されることがありませんでした。そのため、就職活動を始めたばかりのときはリーダーシップが無いことに焦りを感じていました。しかし、今回のリーダー役をやってみて、経験がないから出来ないのであって、緊張しながらも回数を重ねればその力は付くのではないかと思いました。リーダーを体験させて頂けてこういったポジティブな考えに至れたので、今後は積極的にリーダーに挑戦したいです。

・日経新聞をこれから読み続ける

・積極的に集団に参加し、リーダーに挑戦する

・ネタを探す視点をもつ

M.S@東京理科大学

--------------------------------------------------------

《他者というフィルター》

2日間、他己紹介を行って感じたのは、取材をされる側が思いもよらない伝え方をされる場合があるということです。

私が欠点だと思って打ち明けた特徴は、長所として紹介されました。この件に関しては取材をされた側として、どちらかと言えば気分の良いものですが、実際の出版物ではこの正反対の現象も起きていると容易に想像できます。

そのようなインタビュー記事、また政治や社会情勢に対する世論でさえ、書き手によって事実関係はそのままに、受け手の印象を操作することも可能なのだと思いました。

《見方次第で気付きになる》

気付きを見つけられますように、気付きになるような出来事が起こりますように、と考える必要はありませんでした。意外にもそこら中に気付きの素はあります。

今朝、母が忘れ物を届けに来てくれたことも見過ごしてしまえば終わりですが、自分は何を感じたか、何故それを出来事として切り取ったか、

母と私でなければ違う運びだった部分はどこか、など、定めて着眼するだけで様々な気付きを得られることが分かりました。

・新聞の1面を読む

・嫌な事象もまず視点を変えて冷静に見る

・目線を上げて話す

・リラックスして聞きやすい声を出す

・態度を保つ

T.T@東北大学

《現物の価値では無い》

お話を聞いて、出版は現物自体では無く、中身の情報で商品を売っているということに改めて気付きました。

情報を得るためのアンテナを高くして、価値のある情報を仕入れるように意識していきたいです。

《中途半端ダメゼッタイ》

経世済民のお話の中で、この四字熟語をとてもあやふやに覚えていて、聞き覚えのある程度だと、役に立たないと気付きました。

なんとなくで終わらす事が凄く損をしていると感じました。

・視点、思考を1つでもいいから変えていく。

・習慣になるような事を就活本番までに作り出す。

・社会の情報を得るための教科書として、日経新聞を上手く活用する。

T.O@北海学園大学

--------------------------------------------------------

《言葉力》

新聞アウトプットでは自分の考えがいかに狭いのかを思い知らされる。よく考えれば見える視点が他人の言葉によってようやく形になる。

いい意味で言えば吸収、悪い意味で言えば石頭。どれくらい吸収し、その石を砕くかが今後の課題である。

《表現力》

強みとはこだわり。自分の中で譲れない、他人と差別化されるもの。

そのような強みをどう表現するか、どうすれば「この人すごい」って思わせるのかを追求しなければならないと感じた。

自身の中にあるアピールできる何かをしっかりと形にして発信する。それが、マスコミ業を目指すための最初の1歩だと考える。

《継続力》

新聞を読むことが、ただ本を読むよりも実になるという。新聞1つ1つがページでしかなくて、読み続けないと全体が見えないということも教えていただいた。数をこなせば、必ずなんらかの結果になる。それを信じて、残り半年。まずは新聞を読むことから、そして量と質につながる強みを持つことに繋げていこう。

・新聞をまずは1ヶ月間、読む

・表現力を身につける

・日常をネタ探しとしてみる

・これらの習慣化

S.M@立正大学

お話を聞いて、出版は現物自体では無く、中身の情報で商品を売っているということに改めて気付きました。

情報を得るためのアンテナを高くして、価値のある情報を仕入れるように意識していきたいです。

《中途半端ダメゼッタイ》

経世済民のお話の中で、この四字熟語をとてもあやふやに覚えていて、聞き覚えのある程度だと、役に立たないと気付きました。

なんとなくで終わらす事が凄く損をしていると感じました。

・視点、思考を1つでもいいから変えていく。

・習慣になるような事を就活本番までに作り出す。

・社会の情報を得るための教科書として、日経新聞を上手く活用する。

T.O@北海学園大学

--------------------------------------------------------

《言葉力》

新聞アウトプットでは自分の考えがいかに狭いのかを思い知らされる。よく考えれば見える視点が他人の言葉によってようやく形になる。

いい意味で言えば吸収、悪い意味で言えば石頭。どれくらい吸収し、その石を砕くかが今後の課題である。

《表現力》

強みとはこだわり。自分の中で譲れない、他人と差別化されるもの。

そのような強みをどう表現するか、どうすれば「この人すごい」って思わせるのかを追求しなければならないと感じた。

自身の中にあるアピールできる何かをしっかりと形にして発信する。それが、マスコミ業を目指すための最初の1歩だと考える。

《継続力》

新聞を読むことが、ただ本を読むよりも実になるという。新聞1つ1つがページでしかなくて、読み続けないと全体が見えないということも教えていただいた。数をこなせば、必ずなんらかの結果になる。それを信じて、残り半年。まずは新聞を読むことから、そして量と質につながる強みを持つことに繋げていこう。

・新聞をまずは1ヶ月間、読む

・表現力を身につける

・日常をネタ探しとしてみる

・これらの習慣化

S.M@立正大学

《政治・経済・国際》

私は毎日、新聞を読んでいますが、社会面ばかり着眼して読む傾向があります。今日のお話を伺って、政治や経済の記事を熟読し、問題意識を持つ事が大切だと気が付きました。また、政治・経済・国際が密接に結びついていることに改めて気付かされました。社会人として、現在何が起こっているのか話せるように、政治・経済・国際の土台を押さえておきたいと思います。

《「質と量」の重要さについて》

ESの添削をしていただき、他の人には負けない、と自負する部分を具体的な数字を入れて書くことが大切だと気が付きました。

・できるかぎり毎日日経新聞を読む

・朝日新聞の読み方も変える

・常に周囲の環境に着眼したものの見方をする。ぼーっと生きない。

C.I@専修大学

--------------------------------------------------------

《目指せBig man!》

私は割と周りの人に否定されて生きてきたので、いかに自分を小さく謙虚に見せるかに以前はこだわっていました。正直、昨日考えたエントリーシートも全く自信がありませんでした。しかし、自分が何気なく続けていた「毎日、ファッション誌を1冊必ず読む」という習慣は自分の強みになる事をはじめてしっかり気づくことができました。自分を小さく見せるのではなく、どれだけ自分の個性を大きく見せられるのか。それが就活において自分の運の鍵を握るのかなと思いました。自分に自信を持てるよう努力します。

目指せ、BIGMAN!(笑)

《新聞は大切》

新聞の大切さを改めて感じました。新聞を読まなければアイディアも何も生まれないし、面白いものも作れないことが分かりました。

時間が無くても1面だけでも読み、自分の知識を増やしたいと思いました。

・自信を持つために些細なことでも気づく努力をする

・新聞の1面を毎日読む

S.F@京都女子大学

私は毎日、新聞を読んでいますが、社会面ばかり着眼して読む傾向があります。今日のお話を伺って、政治や経済の記事を熟読し、問題意識を持つ事が大切だと気が付きました。また、政治・経済・国際が密接に結びついていることに改めて気付かされました。社会人として、現在何が起こっているのか話せるように、政治・経済・国際の土台を押さえておきたいと思います。

《「質と量」の重要さについて》

ESの添削をしていただき、他の人には負けない、と自負する部分を具体的な数字を入れて書くことが大切だと気が付きました。

・できるかぎり毎日日経新聞を読む

・朝日新聞の読み方も変える

・常に周囲の環境に着眼したものの見方をする。ぼーっと生きない。

C.I@専修大学

--------------------------------------------------------

《目指せBig man!》

私は割と周りの人に否定されて生きてきたので、いかに自分を小さく謙虚に見せるかに以前はこだわっていました。正直、昨日考えたエントリーシートも全く自信がありませんでした。しかし、自分が何気なく続けていた「毎日、ファッション誌を1冊必ず読む」という習慣は自分の強みになる事をはじめてしっかり気づくことができました。自分を小さく見せるのではなく、どれだけ自分の個性を大きく見せられるのか。それが就活において自分の運の鍵を握るのかなと思いました。自分に自信を持てるよう努力します。

目指せ、BIGMAN!(笑)

《新聞は大切》

新聞の大切さを改めて感じました。新聞を読まなければアイディアも何も生まれないし、面白いものも作れないことが分かりました。

時間が無くても1面だけでも読み、自分の知識を増やしたいと思いました。

・自信を持つために些細なことでも気づく努力をする

・新聞の1面を毎日読む

S.F@京都女子大学

令和2年(2020)【9月7日(月)】 夏の出版編集トレーニング1日目 4期生3組

2020/09/07

コメント (0)

------------------------------------------------------

令和2年(2020)【9月7日(月)

夏の出版編集トレーニング1日目

4期生3組

--------------------------------------------------------

《猛突進》

生まれて初めてこの言葉を言われてとても嬉しかったです。ポジティブにとにかくなんでもやってみる。

そこからなにか学べることは必ずあるということを実感することができました。インターンを東京でチャレンジしようと思った自分を褒めたいと思いました。

《新発見!新聞の新活用法》

1面のコロナウイルスの新聞アウトプットからひとつの話題からオンライン授業、日本国民の幸せ度のように様々な話題に膨らませることが出来ることに気づきました。何かモノを作り出すためには今ある話題からさらにではどうすればより良いモノを作り出すことができるのか、考える必要があり、身近な話題にヒントは隠されているのだと気づきました。

・禁句を沢山言ってしまったので、「あー」「えっと」を発さないように心がける

・発表の際は意見をしっかり聞いて分かりやすく相手に伝えられるように努力する

・自分の発言に自信を持つ

S.F@京都女子大学

--------------------------------------------------------

《ポジティブ思考》

配布された出版編集学部の心得にある、朝礼や終礼の際の全員手を上げるという事や、禁句に秒殺語が指定されているように、まずはやってみるという事が自分の成長になると感じた。

《感想で終わるな》

新聞アウトプットで各自発表の時間のあったが、自分はどれも記事を読んでの感想に留まっていた。他の人の意見を聞いていると、もっと記事から吸収出来る事があると感じ、非常に勿体ないものだった。

・自分が発言をする時に、「えー」や「あのー」という事を減らす。

・新聞アウトプットのディスカッションの時に、感想で終わらないようにする。

T.O@北海学園大学

--------------------------------------------------------

令和2年(2020)【9月7日(月)

夏の出版編集トレーニング1日目

4期生3組

--------------------------------------------------------

《猛突進》

生まれて初めてこの言葉を言われてとても嬉しかったです。ポジティブにとにかくなんでもやってみる。

そこからなにか学べることは必ずあるということを実感することができました。インターンを東京でチャレンジしようと思った自分を褒めたいと思いました。

《新発見!新聞の新活用法》

1面のコロナウイルスの新聞アウトプットからひとつの話題からオンライン授業、日本国民の幸せ度のように様々な話題に膨らませることが出来ることに気づきました。何かモノを作り出すためには今ある話題からさらにではどうすればより良いモノを作り出すことができるのか、考える必要があり、身近な話題にヒントは隠されているのだと気づきました。

・禁句を沢山言ってしまったので、「あー」「えっと」を発さないように心がける

・発表の際は意見をしっかり聞いて分かりやすく相手に伝えられるように努力する

・自分の発言に自信を持つ

S.F@京都女子大学

--------------------------------------------------------

《ポジティブ思考》

配布された出版編集学部の心得にある、朝礼や終礼の際の全員手を上げるという事や、禁句に秒殺語が指定されているように、まずはやってみるという事が自分の成長になると感じた。

《感想で終わるな》

新聞アウトプットで各自発表の時間のあったが、自分はどれも記事を読んでの感想に留まっていた。他の人の意見を聞いていると、もっと記事から吸収出来る事があると感じ、非常に勿体ないものだった。

・自分が発言をする時に、「えー」や「あのー」という事を減らす。

・新聞アウトプットのディスカッションの時に、感想で終わらないようにする。

T.O@北海学園大学

--------------------------------------------------------

《スピーチ力》

何に対してどう思うのか、そこから考えられること、という話の流れをつくる人が上手な方がほとんどであった。

時間が限られている中で、自分の考えを述べるには事実と意見をしっかり分けること、自分なりの言葉をもつこととそれを発信する練習が必要だと感じた。

特に何か(自分であったり、他者、モノに対して)をアピールするとき語彙力が足りない部分があるので勉強する。

《アイデア》

新聞アウトプットのときの、今の時期だからこそ求められるものについてアイデアを考えたとき、頭が固くなっていくイメージがあった。

ほかの人の意見でもっと、柔軟性を身につけて様々視点から物事をみるということの大切さに気づいた。

・参考にしたいと思った人の喋り方や話のまとめ方をとにかく真似していく。

・人は慣れれば饒舌になるというので、毎日が新しい人と向き合う心持ちでいく。(緊張感への慣れのため)

S.M@立正大学

--------------------------------------------------------

《「攻めの姿勢」の大切さ》

・必ず手を挙げる・質問攻めにする気持ちが大切などの心得を教わりました。1日中、積極性を大切にする中でインターン当初に感じていた不安や緊張が消え、より多くのことを吸収できました。

・他己紹介では相手のことを掘り下げた質問をすることで、コミュニケーションが円滑になり話やすい環境が生まれるのを感じました。

短時間の取材においても、相手を深く知ることができる質問を心がけようと思います。

・質問の精度を高める。

・メモをとることに集中せず、相手の顔を見て話を聞く。

C.I@専修大学

--------------------------------------------------------

《「うなずき」の力》

話しているときにうなずいてもらえると、「おかしなことを言っていないんだ」「話し続けて大丈夫なんだ」と確認することができ、リラックスします。せっかく話したいことがあっても、緊張のせいで十分に伝えられなくなるとすれば、それはとてももったいないことです。

相手をリラックスさせ、存分に話してもらうため、うなずきなどの反応を積極的にしたいと思いました。

《心を渡した人だけが心を受け取れる》

自分のことを話すのは好きでも、相手のことには興味を持ちにくい性格だとずっと思ってきました。しかしそれでは自分のことを分かってもらうにも、心を開いてもらえていないので難しいものでした。

本日の他己紹介の取り組みを通して、一方通行の関係ではなかなか打ち解けられなくても、互いを露わにしていく場では和やかな空気の中、距離を縮めていくことができるのだと感じました。

・話すか話さないか迷うときは、話す。

・分からないことを恥じない。

・他者の発言の仕方でよいと思う箇所をまねる。

・自分の発言を客観視して、長所を見つける。

T.T@東北大学

--------------------------------------------------------

《180円の奇跡》

私は日々好奇心と意見をもって過ごすことを目標にしています。

本日のインターンシップに参加して、新聞はその目標を叶えるのにとても役立つことに気がつきました。

新聞には自分の意見を持つべき様々な記事が載っていて、あまり知らないたくさんのことについて学ぶことができます。

今回のインターンシップでは新聞によって与えられた情報について自分なりに考えるたけでなく、

他の人と意見交換ができるので自分の意見が補強されました。

新聞を読んで皆で意見を言い合うことは自ら考える力や聞く力、伝える力を養い、

さらには知識や広い事柄に関する見識を与えてくれます。

自らの力を高めるためにとても便利であり、そのような素晴らしいものが、

たったの180円(新聞代)で買えるのは凄いことです。

《やりたいこと》

私はまだ、明確な将来の夢がありません。ぼんやりと現実的でしかない就職活動をしていて、

たくさんの大人の方の意見を聞くうちに自分が本当にやってみたいことについて考えるのを忘れかけていました。

しかし今日、夢をもって出版社への入社を目指している同い年の学生と交わることで刺激を受け、

再度自分の夢について考えようと思えました。

このベンチャー大學の活動を通して何かヒントを得たり、見つけたりすることができると確信しております。

今日の活動だけでも、出版業界だけでなく他の様々な業界に目を向けるきっかけがありました。

この調子で、自分なりに最大限の収穫をします。

・文章力の向上

・プレゼンテーションに慣れる

・自分アピールの仕方について研究する

・世の中の様々なことへの知識を増やす

・グループ活動を通してその中での自分の役割を認識する

M.S@東京理科大学

何に対してどう思うのか、そこから考えられること、という話の流れをつくる人が上手な方がほとんどであった。

時間が限られている中で、自分の考えを述べるには事実と意見をしっかり分けること、自分なりの言葉をもつこととそれを発信する練習が必要だと感じた。

特に何か(自分であったり、他者、モノに対して)をアピールするとき語彙力が足りない部分があるので勉強する。

《アイデア》

新聞アウトプットのときの、今の時期だからこそ求められるものについてアイデアを考えたとき、頭が固くなっていくイメージがあった。

ほかの人の意見でもっと、柔軟性を身につけて様々視点から物事をみるということの大切さに気づいた。

・参考にしたいと思った人の喋り方や話のまとめ方をとにかく真似していく。

・人は慣れれば饒舌になるというので、毎日が新しい人と向き合う心持ちでいく。(緊張感への慣れのため)

S.M@立正大学

--------------------------------------------------------

《「攻めの姿勢」の大切さ》

・必ず手を挙げる・質問攻めにする気持ちが大切などの心得を教わりました。1日中、積極性を大切にする中でインターン当初に感じていた不安や緊張が消え、より多くのことを吸収できました。

・他己紹介では相手のことを掘り下げた質問をすることで、コミュニケーションが円滑になり話やすい環境が生まれるのを感じました。

短時間の取材においても、相手を深く知ることができる質問を心がけようと思います。

・質問の精度を高める。

・メモをとることに集中せず、相手の顔を見て話を聞く。

C.I@専修大学

--------------------------------------------------------

《「うなずき」の力》

話しているときにうなずいてもらえると、「おかしなことを言っていないんだ」「話し続けて大丈夫なんだ」と確認することができ、リラックスします。せっかく話したいことがあっても、緊張のせいで十分に伝えられなくなるとすれば、それはとてももったいないことです。

相手をリラックスさせ、存分に話してもらうため、うなずきなどの反応を積極的にしたいと思いました。

《心を渡した人だけが心を受け取れる》

自分のことを話すのは好きでも、相手のことには興味を持ちにくい性格だとずっと思ってきました。しかしそれでは自分のことを分かってもらうにも、心を開いてもらえていないので難しいものでした。

本日の他己紹介の取り組みを通して、一方通行の関係ではなかなか打ち解けられなくても、互いを露わにしていく場では和やかな空気の中、距離を縮めていくことができるのだと感じました。

・話すか話さないか迷うときは、話す。

・分からないことを恥じない。

・他者の発言の仕方でよいと思う箇所をまねる。

・自分の発言を客観視して、長所を見つける。

T.T@東北大学

--------------------------------------------------------

《180円の奇跡》

私は日々好奇心と意見をもって過ごすことを目標にしています。

本日のインターンシップに参加して、新聞はその目標を叶えるのにとても役立つことに気がつきました。

新聞には自分の意見を持つべき様々な記事が載っていて、あまり知らないたくさんのことについて学ぶことができます。

今回のインターンシップでは新聞によって与えられた情報について自分なりに考えるたけでなく、

他の人と意見交換ができるので自分の意見が補強されました。

新聞を読んで皆で意見を言い合うことは自ら考える力や聞く力、伝える力を養い、

さらには知識や広い事柄に関する見識を与えてくれます。

自らの力を高めるためにとても便利であり、そのような素晴らしいものが、

たったの180円(新聞代)で買えるのは凄いことです。

《やりたいこと》

私はまだ、明確な将来の夢がありません。ぼんやりと現実的でしかない就職活動をしていて、

たくさんの大人の方の意見を聞くうちに自分が本当にやってみたいことについて考えるのを忘れかけていました。

しかし今日、夢をもって出版社への入社を目指している同い年の学生と交わることで刺激を受け、

再度自分の夢について考えようと思えました。

このベンチャー大學の活動を通して何かヒントを得たり、見つけたりすることができると確信しております。

今日の活動だけでも、出版業界だけでなく他の様々な業界に目を向けるきっかけがありました。

この調子で、自分なりに最大限の収穫をします。

・文章力の向上

・プレゼンテーションに慣れる

・自分アピールの仕方について研究する

・世の中の様々なことへの知識を増やす

・グループ活動を通してその中での自分の役割を認識する

M.S@東京理科大学

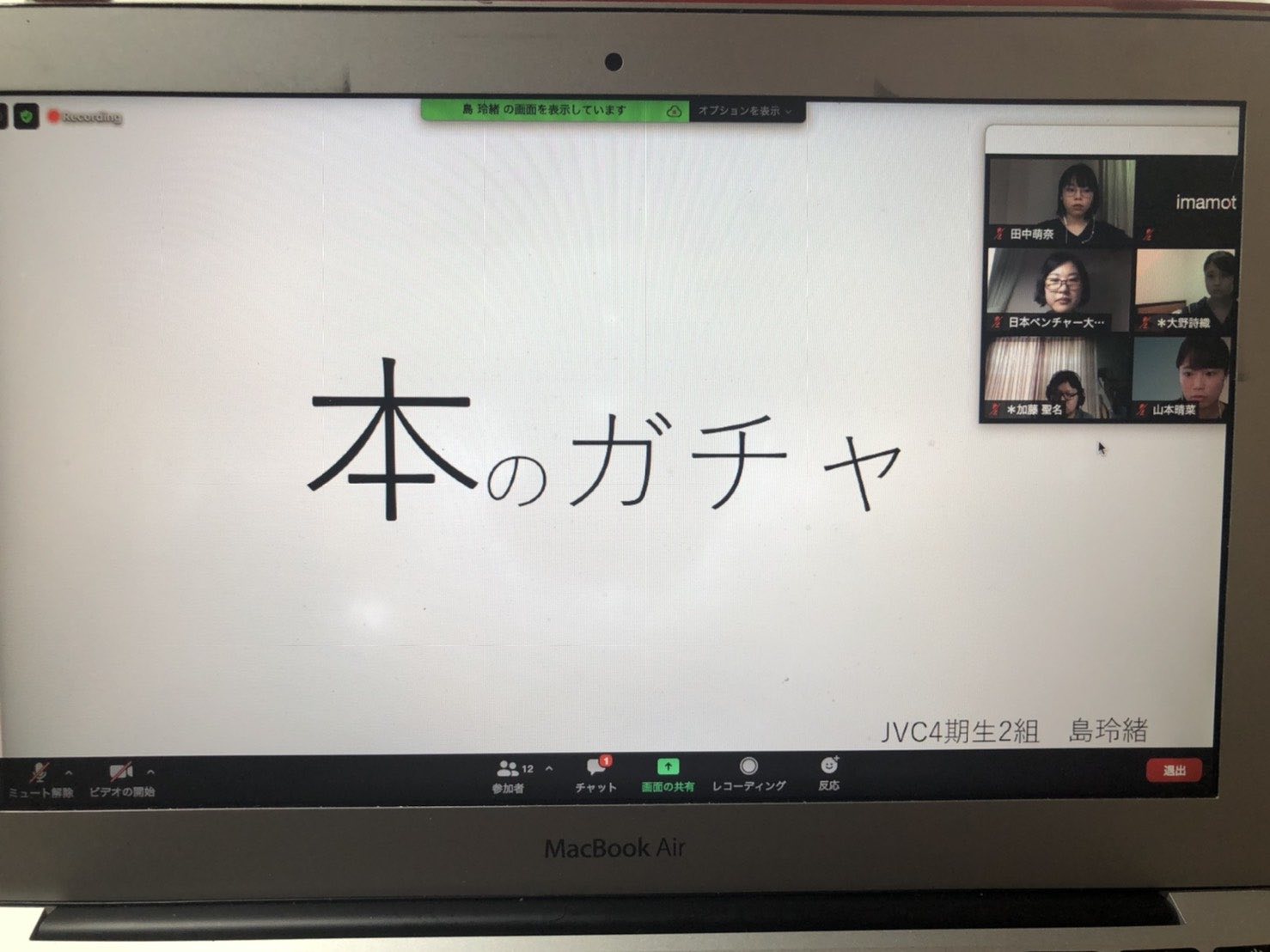

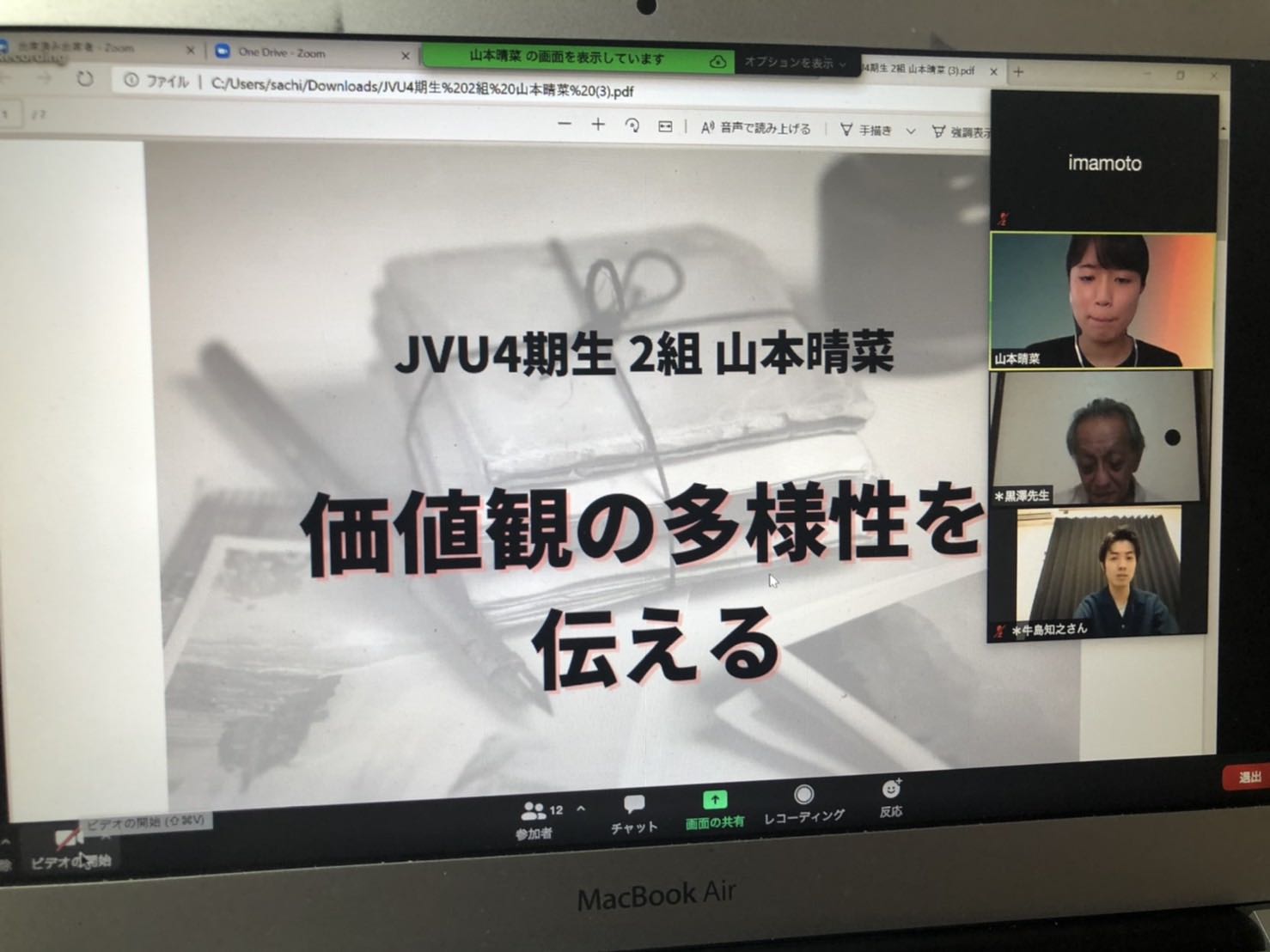

令和2年(2020)【9月5日(土) 】夏の出版編集トレーニング6日目 4期生2組

2020/09/05

コメント (0)

--------------------------------------------------------

令和2年(2020)【9月5日(土)

夏の出版編集トレーニング6日目

4期生2組

--------------------------------------------------------

《自分が大切にしたいもの》

本日は最終コンテンツ発表があり、最後の最後まで多くの刺激を頂いた。

皆さん全員が、自分の好きなものと異業種を上手く取り入れており、聞いていてワクワクするような、

またそれを発表する想いの強さに心動かれるようなものばかりであった。

私は、恥ずかしながら自分の好きなものがよく分かっておらず、今まで提案してきたコンテンツにも、自分のフィールド、

という要素がひとつも込められていなかったように思う。

それがいつも非常にコンプレックスであったのだが、このインターンで自分が提案してきたものを振り返ってみると、

ある一貫した共通点に気付かされた。

それは、「誰かの悩みを解決したい、役に立ちたい」という想いだ。これは所謂 "好き"とは違うのかもしれないが、

自分はこれを意識して物を生み出すことを考えるとすごくワクワクする。

この1週間、発表・質問・新聞読みなど、自分が今まで嫌で嫌でたまらなかったこと、

してこなかったことにたくさん挑戦してきた。

上手くいかないことへの葛藤も多かったが、それらを通して、物事への洞察力が少しでも高まってきたからこそ、

そんな自分の本質にも気づけたのかもしれない。

今まで、自分の好きなものがわからない苦しみが企画等によく現れていたと感じるが、今後は皆さんと同じように、

大切にしたいものがあるんだというプライドをもって、物事に取り組んでいきたいと強く思った。そうしていたら、

いつかそれが、私の戦える土俵になるのかもしれない。

もちろん、自分の好き探しも怠らずにいきたい。私もいつか皆さんのように、

人の心を動かすようなきらきらした素敵なものを生み出せる人になりたいのだ。

《1週間の総括》

このインターンにおいて「洞察力」が重要なキーワードになっていたように思う。

何に取り組むにあたってもこの力が不可欠であると度々痛感させられたが、この力を育むために何よりも大切であるのが

「人とのコミュニケーション」であるということも、また大きな学びであった。

毎日の新聞アウトプットを通して、他の人の着眼点や意見感想から自分の考え方に深みが出たのはもちろん、

ミャンマーのお2人との交流や1分間スピーチ、フリートークや取材、日報に至るまで、

相手の文化や考え方を知ることを通して常に新しい世界が得られた。

この1週間の中で、いちごぐみの皆との出会いが、確実に自分の中の一部になっていったような感覚だ。

様々なコミュニケーションを通して日々与え合う中で、自分がもっとより良いものを与えたいという意識も高まった。

そのために欠かせないのが、やはり「量をこなすこと」と「視点や捉え方を変えること」なのだろう。

情報と人々を繋ぐ仲介人として、今後もこの2つだけは、常に心に留めて生活していきたい。

・明日からも毎日新聞を読む

・量をこなす、視点を変える

・自分の意見を分かりやすく伝えること 「コンパクト」

を意識する

・自分の 好き を見つける

・いちごぐみの皆とのご縁をこれからも大切にする

A.S@早稲田大学

令和2年(2020)【9月5日(土)

夏の出版編集トレーニング6日目

4期生2組

--------------------------------------------------------

《自分が大切にしたいもの》

本日は最終コンテンツ発表があり、最後の最後まで多くの刺激を頂いた。

皆さん全員が、自分の好きなものと異業種を上手く取り入れており、聞いていてワクワクするような、

またそれを発表する想いの強さに心動かれるようなものばかりであった。

私は、恥ずかしながら自分の好きなものがよく分かっておらず、今まで提案してきたコンテンツにも、自分のフィールド、

という要素がひとつも込められていなかったように思う。

それがいつも非常にコンプレックスであったのだが、このインターンで自分が提案してきたものを振り返ってみると、

ある一貫した共通点に気付かされた。

それは、「誰かの悩みを解決したい、役に立ちたい」という想いだ。これは所謂 "好き"とは違うのかもしれないが、

自分はこれを意識して物を生み出すことを考えるとすごくワクワクする。

この1週間、発表・質問・新聞読みなど、自分が今まで嫌で嫌でたまらなかったこと、

してこなかったことにたくさん挑戦してきた。

上手くいかないことへの葛藤も多かったが、それらを通して、物事への洞察力が少しでも高まってきたからこそ、

そんな自分の本質にも気づけたのかもしれない。

今まで、自分の好きなものがわからない苦しみが企画等によく現れていたと感じるが、今後は皆さんと同じように、

大切にしたいものがあるんだというプライドをもって、物事に取り組んでいきたいと強く思った。そうしていたら、

いつかそれが、私の戦える土俵になるのかもしれない。

もちろん、自分の好き探しも怠らずにいきたい。私もいつか皆さんのように、

人の心を動かすようなきらきらした素敵なものを生み出せる人になりたいのだ。

《1週間の総括》

このインターンにおいて「洞察力」が重要なキーワードになっていたように思う。

何に取り組むにあたってもこの力が不可欠であると度々痛感させられたが、この力を育むために何よりも大切であるのが

「人とのコミュニケーション」であるということも、また大きな学びであった。

毎日の新聞アウトプットを通して、他の人の着眼点や意見感想から自分の考え方に深みが出たのはもちろん、

ミャンマーのお2人との交流や1分間スピーチ、フリートークや取材、日報に至るまで、

相手の文化や考え方を知ることを通して常に新しい世界が得られた。

この1週間の中で、いちごぐみの皆との出会いが、確実に自分の中の一部になっていったような感覚だ。

様々なコミュニケーションを通して日々与え合う中で、自分がもっとより良いものを与えたいという意識も高まった。

そのために欠かせないのが、やはり「量をこなすこと」と「視点や捉え方を変えること」なのだろう。

情報と人々を繋ぐ仲介人として、今後もこの2つだけは、常に心に留めて生活していきたい。

・明日からも毎日新聞を読む

・量をこなす、視点を変える

・自分の意見を分かりやすく伝えること 「コンパクト」

を意識する

・自分の 好き を見つける

・いちごぐみの皆とのご縁をこれからも大切にする

A.S@早稲田大学

《発想力は無限大》

本日、ついに皆さんの企画発表を聞くことができた。

一言で言って、どれも面白くて現実的で、なにより魅力的だった。本当に全部実現されてくれればいいのにと思う。

また皆さん一人一人が発表されたコンテンツについても、この1週間を通してこそ分かるが、

誰しもが自分の好きなものや興味のあるところに企画の出発点が基づいていた。

だがその自分のフィールドにあるものに、どんな異業種をかけるか?

それが今回のインターンで最も大切にしていた情報収集の訓練の結果が出ていたのではないだろうか。

好きなもの同士をかけファン層にターゲットを置いたり、異業種をかける意外性から新しさを作ったりと、

発想の結果にも様々な着陸点があって、今日のコンテンツ発表は本当に勉強になった。

スピーチを聞いたあとにも、発表された方の企画案に対し更なる案や意見を挙げられていて、

発想は組み合わせれば組み合わせるほど無限に広がるのだなと感じた。またスピーチを聞いていて、

この1週間で(偉そうですみませんっ!)皆さんの表現力と伝達力が飛躍的に向上されているなと感じた。

企画の趣旨も分かりやすく、なぜその様に思い至ったかの解説、こだわりの部分など、

ひとつひとつのスピーチがどれも合理的にまとめられていた。話を聞きながらメモをとっていても、

頭に企画に対する案が浮かびながらでも、自然とすらすらと聞き入れられる。

自分の反省にもつながるのだが、今日の発表はスピーチ練習の時間をしっかり取れていなかった。

自分の企画がカオスであった分、もっと簡潔に企画趣旨とこだわりを伝えられるようまとめられていたらと心底悔やましい。初日に実行したい点で挙げた「コンセプト・インパクト・コンパクト」、まだまだ訓練が必要である。

だが、本当に今日のコンテンツ発表は聞いていて楽しかった。

来週や来月には更に他の学生の方々の企画が聞けるそうなのでとても楽しみだ。

・いちごぐみ

その発想はなかった。かわいい。

・情報収集を続けていく

・新聞購読(アウトプットも)続けていく

・発表時に対する準備は念入りに

・コンセプト・インパクト・コンパクト

・リモートに新しい対応をする

《総括》

改めてこの1週間、皆さんありがとうございました。今回のインターンを企画してくださり、またお声がけしてくださったザメディアジョン・エデュケーショナルのスタッフの皆様にも改めて御礼申し上げます。

慣れない新聞アウトプットやESの作成に手こずり、進藤さんも仰っていましたが私も本当に人前で話すことが苦手でした。

週末の企画についても最初はまったく想像できず不安が募りましした。何度かリタイアが頭を過ぎったこともありましたが、昨日や今日を通し、この1週間のインターンを乗り切れて本当に良かったと達成感を感じました。

この1週間で自分は様々なスキルを身につけられたと思います。情報を読み込むこと、新聞を読むクセ、人の話を聞く姿勢、(最初の頃に比べたら)スピーチ力も得られ、例を挙げたらキリがありません。校正やサムネイル作りなど編集者としての業務も体験できたのも嬉しかったです。

ミャンマーの学生との交流は自分の世界を広げることにも繋がった、とても印象的な時間となりました。

ミャンマーの実情を前もって調べたうえで質問を考え、質問の答えに対しまた会話を深めていくことで取材の難しさを改めて実感させられました。言語の壁が多少あるからこそ、どのように表現したら伝わるのかを考えることも編集者として必要な思考が鍛えられたと思います。

しかし、やはり何より鍛えられたのは、情報収集能力と発想力です。毎日の新聞アウトプットはそうですが、このインターンで外を出歩いていて、街に情報が溢れていることに驚きました。今流行っているものを知ったつもりでいても、知らないところで実はもう広く流行しているものがあるのだと街に出たことで気づき、コロナ禍で仕方がないことだとはいえ、せめて希少な出かける機会には情報のアンテナを敏感に張り巡らせることを心に留めておきます。

「いちごぐみ」の皆さんとの交流も、このコロナ禍のなかで貴重なものでした。特に4日目のフリートークと取材はとても楽しかったですし、

皆さんの新しい一面を発掘できたことももっと早くできればと少し悔やまれます。少なすぎるアベンジャーズみたいになりましたが、メンバーのクセの強さはそれ以上だと思います。同じ業界を目指す就活生としてこれからも交流していただけると嬉しいです。

A.S@ 日本大学

本日、ついに皆さんの企画発表を聞くことができた。

一言で言って、どれも面白くて現実的で、なにより魅力的だった。本当に全部実現されてくれればいいのにと思う。

また皆さん一人一人が発表されたコンテンツについても、この1週間を通してこそ分かるが、

誰しもが自分の好きなものや興味のあるところに企画の出発点が基づいていた。

だがその自分のフィールドにあるものに、どんな異業種をかけるか?

それが今回のインターンで最も大切にしていた情報収集の訓練の結果が出ていたのではないだろうか。

好きなもの同士をかけファン層にターゲットを置いたり、異業種をかける意外性から新しさを作ったりと、

発想の結果にも様々な着陸点があって、今日のコンテンツ発表は本当に勉強になった。

スピーチを聞いたあとにも、発表された方の企画案に対し更なる案や意見を挙げられていて、

発想は組み合わせれば組み合わせるほど無限に広がるのだなと感じた。またスピーチを聞いていて、

この1週間で(偉そうですみませんっ!)皆さんの表現力と伝達力が飛躍的に向上されているなと感じた。

企画の趣旨も分かりやすく、なぜその様に思い至ったかの解説、こだわりの部分など、

ひとつひとつのスピーチがどれも合理的にまとめられていた。話を聞きながらメモをとっていても、

頭に企画に対する案が浮かびながらでも、自然とすらすらと聞き入れられる。

自分の反省にもつながるのだが、今日の発表はスピーチ練習の時間をしっかり取れていなかった。

自分の企画がカオスであった分、もっと簡潔に企画趣旨とこだわりを伝えられるようまとめられていたらと心底悔やましい。初日に実行したい点で挙げた「コンセプト・インパクト・コンパクト」、まだまだ訓練が必要である。

だが、本当に今日のコンテンツ発表は聞いていて楽しかった。

来週や来月には更に他の学生の方々の企画が聞けるそうなのでとても楽しみだ。

・いちごぐみ

その発想はなかった。かわいい。

・情報収集を続けていく

・新聞購読(アウトプットも)続けていく

・発表時に対する準備は念入りに

・コンセプト・インパクト・コンパクト

・リモートに新しい対応をする

《総括》

改めてこの1週間、皆さんありがとうございました。今回のインターンを企画してくださり、またお声がけしてくださったザメディアジョン・エデュケーショナルのスタッフの皆様にも改めて御礼申し上げます。

慣れない新聞アウトプットやESの作成に手こずり、進藤さんも仰っていましたが私も本当に人前で話すことが苦手でした。

週末の企画についても最初はまったく想像できず不安が募りましした。何度かリタイアが頭を過ぎったこともありましたが、昨日や今日を通し、この1週間のインターンを乗り切れて本当に良かったと達成感を感じました。

この1週間で自分は様々なスキルを身につけられたと思います。情報を読み込むこと、新聞を読むクセ、人の話を聞く姿勢、(最初の頃に比べたら)スピーチ力も得られ、例を挙げたらキリがありません。校正やサムネイル作りなど編集者としての業務も体験できたのも嬉しかったです。

ミャンマーの学生との交流は自分の世界を広げることにも繋がった、とても印象的な時間となりました。

ミャンマーの実情を前もって調べたうえで質問を考え、質問の答えに対しまた会話を深めていくことで取材の難しさを改めて実感させられました。言語の壁が多少あるからこそ、どのように表現したら伝わるのかを考えることも編集者として必要な思考が鍛えられたと思います。

しかし、やはり何より鍛えられたのは、情報収集能力と発想力です。毎日の新聞アウトプットはそうですが、このインターンで外を出歩いていて、街に情報が溢れていることに驚きました。今流行っているものを知ったつもりでいても、知らないところで実はもう広く流行しているものがあるのだと街に出たことで気づき、コロナ禍で仕方がないことだとはいえ、せめて希少な出かける機会には情報のアンテナを敏感に張り巡らせることを心に留めておきます。

「いちごぐみ」の皆さんとの交流も、このコロナ禍のなかで貴重なものでした。特に4日目のフリートークと取材はとても楽しかったですし、

皆さんの新しい一面を発掘できたことももっと早くできればと少し悔やまれます。少なすぎるアベンジャーズみたいになりましたが、メンバーのクセの強さはそれ以上だと思います。同じ業界を目指す就活生としてこれからも交流していただけると嬉しいです。

A.S@ 日本大学

《企画はまずゴリ押す》

皆さんの発表を聴いて、どの企画案も実行したら面白そうでやり方次第で流行りそうなものばかりであった。

けれど、まず企画案を通すかどうかを決める人を落とさなければならないわけで、

そのためにはひと目で惹きつけるようなインパクトが必要である。その第一関門を乗り越えられるかどうか、

そこでゴリ押せるかどうかが一番の勝負どころである。

《さっと通り過ぎるアイデアに関して》

自分の頭に浮かんだ考えに対して正直に、そして自信を持って接することが大切だと感じた。組の名前を決めるにあたって、私は自分の思いつきを正直に伝えた。2人の方がこの組名に賛同してくれるだなんてつゆほども思わなかったのだが、

結局それが採用されてとても驚いている。

このように自分で大したことないと見過ごしてしまうような考えにも気づいてあげて、

それを尊重してあげると思わぬ結果をもたらすことがある。

・ちょっとしたアイデアも尊重する。

・新聞購読を習慣づける。

・今後仕事にしたいものと深く深く接する。

《総括》

皆様、この度は本当にありがとうございました! もしこのインターンに参加していなかったらと考えると、恐ろしい気持ちになります。

それほど有意義な1週間を過ごすことができました。こちらで学んだ諸々を活かすかどうかは、言うまでもなく我々次第です。

謙虚で素直な姿勢を保って色々なものを吸収できるというのはとても重要なことです。またそれができる人というのは意外と少ないです。

学んだことを精一杯活かせるというだけで他の人と差別化を図れると思うので、この経験を活かして精進してまいります。

本当にありがとうございました!

R.S@早稲田大学

皆さんの発表を聴いて、どの企画案も実行したら面白そうでやり方次第で流行りそうなものばかりであった。

けれど、まず企画案を通すかどうかを決める人を落とさなければならないわけで、

そのためにはひと目で惹きつけるようなインパクトが必要である。その第一関門を乗り越えられるかどうか、

そこでゴリ押せるかどうかが一番の勝負どころである。

《さっと通り過ぎるアイデアに関して》

自分の頭に浮かんだ考えに対して正直に、そして自信を持って接することが大切だと感じた。組の名前を決めるにあたって、私は自分の思いつきを正直に伝えた。2人の方がこの組名に賛同してくれるだなんてつゆほども思わなかったのだが、

結局それが採用されてとても驚いている。

このように自分で大したことないと見過ごしてしまうような考えにも気づいてあげて、

それを尊重してあげると思わぬ結果をもたらすことがある。

・ちょっとしたアイデアも尊重する。

・新聞購読を習慣づける。

・今後仕事にしたいものと深く深く接する。

《総括》

皆様、この度は本当にありがとうございました! もしこのインターンに参加していなかったらと考えると、恐ろしい気持ちになります。

それほど有意義な1週間を過ごすことができました。こちらで学んだ諸々を活かすかどうかは、言うまでもなく我々次第です。

謙虚で素直な姿勢を保って色々なものを吸収できるというのはとても重要なことです。またそれができる人というのは意外と少ないです。

学んだことを精一杯活かせるというだけで他の人と差別化を図れると思うので、この経験を活かして精進してまいります。

本当にありがとうございました!

R.S@早稲田大学

《きらきら星》

今日ついに皆さんの企画を見て聞いて、それが趣があって斬新なものであることはもちろん、

同じテーマを与えられたのにもかかわらず1つも同じアイデアがなかったことに感動した。

与えられた課題に対して一人一人考えること、伝えたいこと、はこんなにもばらけるのだな、と驚かされた。

人のアイデアは何億通もあって、それは数多の星が1つとして同じものがないことと似ている。

《日進月歩》

トレーニング初期と比べ、姿勢の変化を感じた。

1つ目は人の話を聞く姿勢である。はじめは自分のことでいっぱいいっぱいだったが、

ご指摘を頂いたりトレーニングを重ねていく上につれ、人の目を見て話を聞いたり、反応することの大切さを学んだ。

そうすることで、より相手の話を引き出せたり、自分の頭にその人の話の内容が入ってきた。

2つ目は情報に対する姿勢だ。今まで、知らないことがあったらそのままにしてしまいがちな癖があった。

けれど知らないなら知ればいい、というスタンスを学び、積極的に情報収集する癖がついた。

例えば、新聞アウトプットでイメージのしにくい単語や情勢などがあればスマホですぐ調べたり、

自分の意見に根拠を持たせるために正確な情報を調べたり、などだ。

これからもわからないことは増やさず、というよりも減らし、少しずつ少しずつ知識の幅を広げていく。

・人の意見に傾聴するだけでなく、自分の意見も積極的に発言する。

・日々アンテナを張り、些細なことにも目を向け、アイデアをうまく取り込む。

《総括》

6日間に渡って手厚いご指導を本当にありがとうございました。出版に関することだけでなく、

社会人になるにあたって知っておくべきこと、物事の考え方まで幅広くご指導してくださったこと、

心よりお礼申し上げます。皆様に教えていただいたことをこの先、如何に活かしていくかが大事だと思います。

今日がゴールではなく、はじまりだと思ってこれからも日々精進します。このような機会を設けてくださったこと、

参加できたこと、本当に嬉しく思います。6日間お世話になりました。これからもよろしくお願い致します。

《「いちごぐみ」の皆さんへ》

6日間本当にありがとうございました。初日は欠席、2日目はリモート参加でしたが、

皆さんと打ち解けることができて嬉しかったです。

なにより同じ業界を志望する学生同士が、それぞれの企画について自由に意見を交わすことができる機会というのは

(特にコロナ禍では)なかなかできることではないので、本当に貴重な時間でした。

これから、何かしらの機会で会うことができたらとても幸いですし、共に頑張りましょう。

これからもよろしくお願い致します。

H.Y@立教大学

今日ついに皆さんの企画を見て聞いて、それが趣があって斬新なものであることはもちろん、

同じテーマを与えられたのにもかかわらず1つも同じアイデアがなかったことに感動した。

与えられた課題に対して一人一人考えること、伝えたいこと、はこんなにもばらけるのだな、と驚かされた。

人のアイデアは何億通もあって、それは数多の星が1つとして同じものがないことと似ている。

《日進月歩》

トレーニング初期と比べ、姿勢の変化を感じた。

1つ目は人の話を聞く姿勢である。はじめは自分のことでいっぱいいっぱいだったが、

ご指摘を頂いたりトレーニングを重ねていく上につれ、人の目を見て話を聞いたり、反応することの大切さを学んだ。

そうすることで、より相手の話を引き出せたり、自分の頭にその人の話の内容が入ってきた。

2つ目は情報に対する姿勢だ。今まで、知らないことがあったらそのままにしてしまいがちな癖があった。

けれど知らないなら知ればいい、というスタンスを学び、積極的に情報収集する癖がついた。

例えば、新聞アウトプットでイメージのしにくい単語や情勢などがあればスマホですぐ調べたり、

自分の意見に根拠を持たせるために正確な情報を調べたり、などだ。

これからもわからないことは増やさず、というよりも減らし、少しずつ少しずつ知識の幅を広げていく。

・人の意見に傾聴するだけでなく、自分の意見も積極的に発言する。

・日々アンテナを張り、些細なことにも目を向け、アイデアをうまく取り込む。

《総括》

6日間に渡って手厚いご指導を本当にありがとうございました。出版に関することだけでなく、

社会人になるにあたって知っておくべきこと、物事の考え方まで幅広くご指導してくださったこと、

心よりお礼申し上げます。皆様に教えていただいたことをこの先、如何に活かしていくかが大事だと思います。

今日がゴールではなく、はじまりだと思ってこれからも日々精進します。このような機会を設けてくださったこと、

参加できたこと、本当に嬉しく思います。6日間お世話になりました。これからもよろしくお願い致します。

《「いちごぐみ」の皆さんへ》

6日間本当にありがとうございました。初日は欠席、2日目はリモート参加でしたが、

皆さんと打ち解けることができて嬉しかったです。

なにより同じ業界を志望する学生同士が、それぞれの企画について自由に意見を交わすことができる機会というのは

(特にコロナ禍では)なかなかできることではないので、本当に貴重な時間でした。

これから、何かしらの機会で会うことができたらとても幸いですし、共に頑張りましょう。

これからもよろしくお願い致します。

H.Y@立教大学

《きぃ!!!「いちごぐみ」やられた~~~~!!!!》

面白い発想力に悔しくなりました。頭が柔らかい証拠です、シンプルかつインパクトの面で完璧でした。

班名だけでなく皆さんのコンテンツ発表は面白く、物を作るのも見るのもやはり楽しいです。

自分のコンテンツ発表は辛かったです。

どのように発表すればワクワクしてもらえるんだろうか、または説得力が上がるか、7分間でどう伝えるか悩みました。

過去の自分の作品を見返したり、『重版出来』の9、10話を見返して泣いたり等、長い時間コンテンツ発表に頭を悩ませた。ものづくりの仕事に就くとしたら、新米もベテランも変わらずこの作業には一生苦しめられるのだと思う。

テクニックは身についていくが結局アイディア勝負、一生自分との戦いだ。でも私は知ってる、

苦悩のその先に大きな達成感があるということ。

叫びたいくらい苦しい時もある、締め切りギリギリになって自分が納得のいくものとずれを感じて変えたくなって、

時間との勝負で寝る暇がない広告制作ではかなりのあるあるだった。

これは1年生の時も今も変わらない。卒業制作も集大成を迎える。苦しいが楽しい。眠れないけど、楽しい。

私はこれからもずっとものづくりに携われる仕事につきたいという気持ちは変わらない。

今回のインターンを通して戦友を知り、よりそう思えた。皆さんに出会えてよかった。

悔しい思いたくさんさせてもらえてよかった。

次会えた時、面白いお話たくさん聞かせてください、私もとっておきをお話しします。

たぬきと猫を一瞬で見分けられるようになった話等沢山あります。

《昨日の実行したいこと》

今できる最大限の発表をできるように練って練ってそして、寝る。7分で伝えきる。

勿論、皆さんの発表を聞いていいところはもらい、私も誰かに良い影響を及ぼせるよう精一杯頑張りたいと思う。

そして良いところだけではなく、なぜいいのか、そして改善点はどこだろうかと疑い、いろんな角度から見る。

→全力を出し切れた、悔いはないです。

・これから続けていきたいこと・・・新聞を読む

新米編集者としてインターンに参加でき、とても良い経験をしました。

スタッフの皆様、2組の皆さん、本当にありがとうございました。

M.T@ 日本大学

面白い発想力に悔しくなりました。頭が柔らかい証拠です、シンプルかつインパクトの面で完璧でした。

班名だけでなく皆さんのコンテンツ発表は面白く、物を作るのも見るのもやはり楽しいです。

自分のコンテンツ発表は辛かったです。

どのように発表すればワクワクしてもらえるんだろうか、または説得力が上がるか、7分間でどう伝えるか悩みました。

過去の自分の作品を見返したり、『重版出来』の9、10話を見返して泣いたり等、長い時間コンテンツ発表に頭を悩ませた。ものづくりの仕事に就くとしたら、新米もベテランも変わらずこの作業には一生苦しめられるのだと思う。

テクニックは身についていくが結局アイディア勝負、一生自分との戦いだ。でも私は知ってる、

苦悩のその先に大きな達成感があるということ。

叫びたいくらい苦しい時もある、締め切りギリギリになって自分が納得のいくものとずれを感じて変えたくなって、

時間との勝負で寝る暇がない広告制作ではかなりのあるあるだった。

これは1年生の時も今も変わらない。卒業制作も集大成を迎える。苦しいが楽しい。眠れないけど、楽しい。

私はこれからもずっとものづくりに携われる仕事につきたいという気持ちは変わらない。

今回のインターンを通して戦友を知り、よりそう思えた。皆さんに出会えてよかった。

悔しい思いたくさんさせてもらえてよかった。

次会えた時、面白いお話たくさん聞かせてください、私もとっておきをお話しします。

たぬきと猫を一瞬で見分けられるようになった話等沢山あります。

《昨日の実行したいこと》

今できる最大限の発表をできるように練って練ってそして、寝る。7分で伝えきる。

勿論、皆さんの発表を聞いていいところはもらい、私も誰かに良い影響を及ぼせるよう精一杯頑張りたいと思う。

そして良いところだけではなく、なぜいいのか、そして改善点はどこだろうかと疑い、いろんな角度から見る。

→全力を出し切れた、悔いはないです。

・これから続けていきたいこと・・・新聞を読む

新米編集者としてインターンに参加でき、とても良い経験をしました。

スタッフの皆様、2組の皆さん、本当にありがとうございました。

M.T@ 日本大学

RSS 2.0

RSS 2.0