東京校の講義レポート

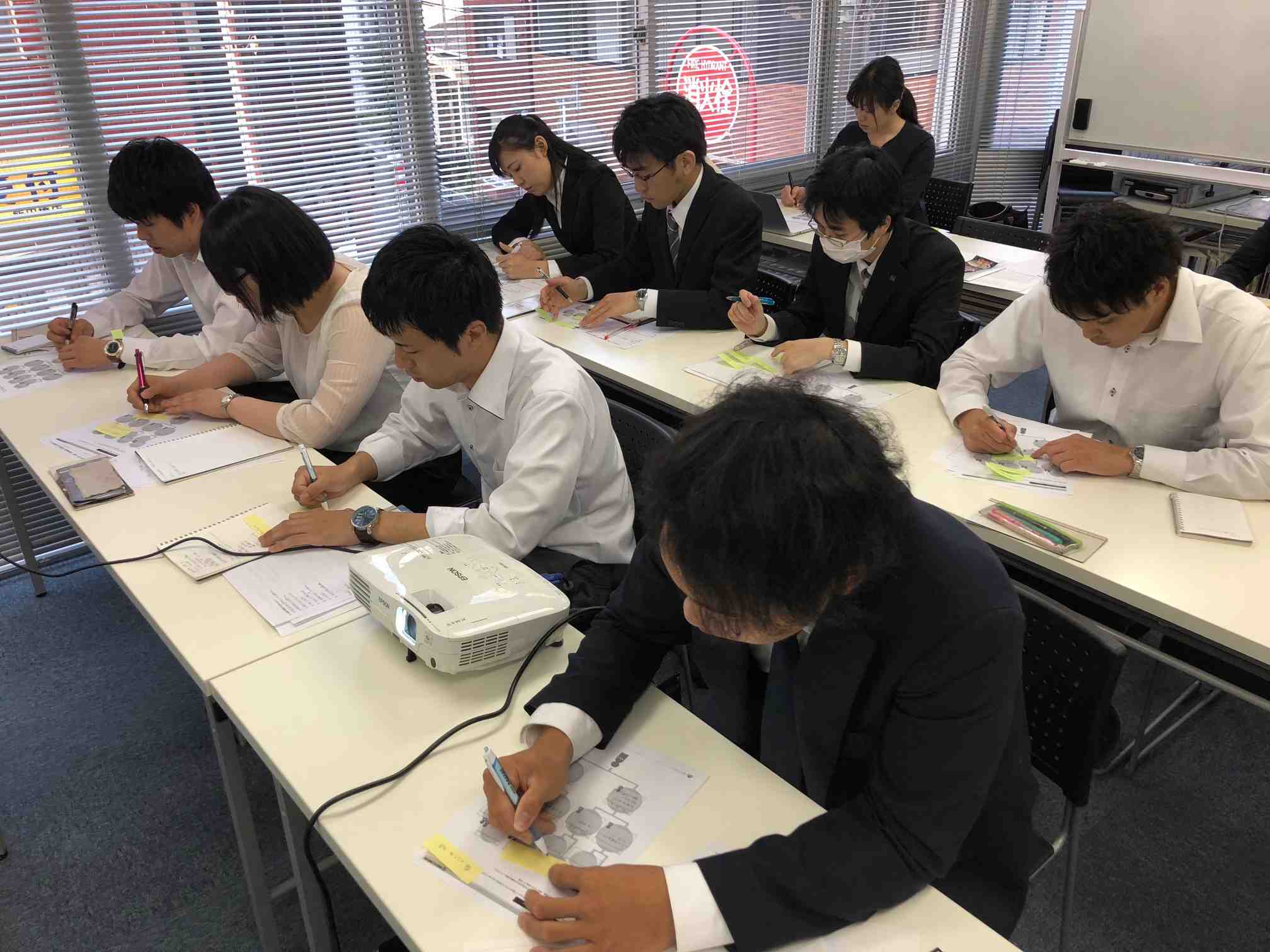

平成30年(2018)【6月6日(水)】 出版編集コース 第1回説明会

2018/06/06

コメント (0)

出版編集を志す3年生に向けての説明会が始まりました。

今期第1回目です。

今期第1回目です。

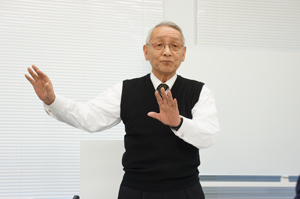

平成30年(2018)【6月2日(土)】 人間力道場 /幡谷哲太郎社長(家訓ニスト)

2018/06/02

コメント (0)

今回の講義を受けて家訓を作るということがどういうことか、おぼろげではありますが理解することができたように思います。

家訓とは先祖から受け継がれてきた価値観や良心をシンプルな言葉で表すものであり、家訓を作るとは自分の価値観や良心を子孫に残すことである。ただ作るだけでは意味がなく、自分自身が家訓を守る姿を見せることで初めて家訓に内包された価値観が子に伝わる、ということなのだと思います。

講義中、実際に家訓を作るなかで、自分が作った家訓と自分がこうありたいと思う目標と同じになっていることに気付きました。家訓を作ることは自分の目標を明らかにすることでもあるのかもしれません。

最後に、先生が仰った「目標が1日を支配する」という言葉が深く心に残りました。私自身、目標を立てず1日中だらだらと過ごしてしまうことも多かったので、今後は1日の最初に何か目標を立てるようにしたいと思います。

日本ベンチャー大學10期生

西川友規

家訓とは先祖から受け継がれてきた価値観や良心をシンプルな言葉で表すものであり、家訓を作るとは自分の価値観や良心を子孫に残すことである。ただ作るだけでは意味がなく、自分自身が家訓を守る姿を見せることで初めて家訓に内包された価値観が子に伝わる、ということなのだと思います。

講義中、実際に家訓を作るなかで、自分が作った家訓と自分がこうありたいと思う目標と同じになっていることに気付きました。家訓を作ることは自分の目標を明らかにすることでもあるのかもしれません。

最後に、先生が仰った「目標が1日を支配する」という言葉が深く心に残りました。私自身、目標を立てず1日中だらだらと過ごしてしまうことも多かったので、今後は1日の最初に何か目標を立てるようにしたいと思います。

日本ベンチャー大學10期生

西川友規

平成30年(2018)【4月28日(土)】 外国人留学生の熱弁講義「母国を語る」

2018/04/28

コメント (0)

ベトナム編:グエン・バン・トアン

(尚美学園大学・卒)

【国土の4分の3は山岳地帯】

ベトナムの国土の四分の三は山岳地帯です。4つの山岳地帯と、2つのデルタがあります。ハノイが首都で北にあり、南にホーチミンがあり、日本で言う大阪のようなところです。気候は亜熱帯で、日本より暑いと思います。平均気温は首都ハノイで23度ですが、南に行きホーチミンでは26度にまで上がります。日本でも有名な中部にあるダナンは25度くらいです。季節は、日本のように春夏秋冬があり、人口は、9270万人くらいになっています。その中で、54の民族がいますが87%はキン族で、私もそうです。他の民族は、山岳部に住んでいます。ベトナムの位置は、北は中国と隣接しており、西は、ラオスとカンボジアに、東と南は海に面しています。面積は日本と同じくらいです。

ベトナムの国土の四分の三は山岳地帯です。4つの山岳地帯と、2つのデルタがあります。ハノイが首都で北にあり、南にホーチミンがあり、日本で言う大阪のようなところです。気候は亜熱帯で、日本より暑いと思います。平均気温は首都ハノイで23度ですが、南に行きホーチミンでは26度にまで上がります。日本でも有名な中部にあるダナンは25度くらいです。季節は、日本のように春夏秋冬があり、人口は、9270万人くらいになっています。その中で、54の民族がいますが87%はキン族で、私もそうです。他の民族は、山岳部に住んでいます。ベトナムの位置は、北は中国と隣接しており、西は、ラオスとカンボジアに、東と南は海に面しています。面積は日本と同じくらいです。

【独立までの道のり】

ベトナムは、1世紀~10世紀まで独立への長い道のりがありました。中国から10世紀に独立しましたが、1857年から1945年まではフランスの植民地でした。その後、フランスからの独立の戦争や、アメリカとも戦争しました。22世紀の間で13回戦い10回勝ちました。でも、戦争の影響で、環境や人体への影響が多くあります。

ベトナムは、昔は中国からの影響を受けていたので、おじいさんやおばあさんは漢字を読める人もいますが、今はほとんど使用していません。

【稲作農耕を基盤とする文化】

ベトナムは稲作農耕を基盤とする豊かな文化を持っています。日本と同じような相撲に似たものをしたりもします。他に野牛を闘わせたり、クァンホォというベトナムの民謡もあります。食べ物はお米が主食です。日本では、あまり見かけませんが、生ライチを良く食べます。匂いが臭いドリアンやココナッツもあります。

観光地は、ハロン湾やホイアンのランタン祭りが有名です。他には、川で市場を開いて色々なものを販売したりしています。

ベトナムでは、車やバイクで仕事に行くので、いつも渋滞しています。首都のハノイでは、夜の路上では皆が仲良くお話をして食事をとります。みんな知っていると思いますが、フォーなどを良く食べます。ハノイの中には、日本街もあり、日本の料理も食べられます。ぜひベトナムに遊びに来てください。

ベトナムは、1世紀~10世紀まで独立への長い道のりがありました。中国から10世紀に独立しましたが、1857年から1945年まではフランスの植民地でした。その後、フランスからの独立の戦争や、アメリカとも戦争しました。22世紀の間で13回戦い10回勝ちました。でも、戦争の影響で、環境や人体への影響が多くあります。

ベトナムは、昔は中国からの影響を受けていたので、おじいさんやおばあさんは漢字を読める人もいますが、今はほとんど使用していません。

【稲作農耕を基盤とする文化】

ベトナムは稲作農耕を基盤とする豊かな文化を持っています。日本と同じような相撲に似たものをしたりもします。他に野牛を闘わせたり、クァンホォというベトナムの民謡もあります。食べ物はお米が主食です。日本では、あまり見かけませんが、生ライチを良く食べます。匂いが臭いドリアンやココナッツもあります。

観光地は、ハロン湾やホイアンのランタン祭りが有名です。他には、川で市場を開いて色々なものを販売したりしています。

ベトナムでは、車やバイクで仕事に行くので、いつも渋滞しています。首都のハノイでは、夜の路上では皆が仲良くお話をして食事をとります。みんな知っていると思いますが、フォーなどを良く食べます。ハノイの中には、日本街もあり、日本の料理も食べられます。ぜひベトナムに遊びに来てください。

セネガル編:ウマル・ムサ・バ

(日本ベンチャー大學7期生)

【セネガルはどこにある?】

皆さん、セネガルはアフリカのどこにあるか分かりますか?

アフリカの西側にあります。セネガルの国旗は緑、黄、赤の3色に分かれていますが、それぞれに意味があります。緑はイスラムの国では90%の国で使われていますが、〝平和〟を表しています。黄色はサバンナを表し、赤色は、独立で流された血を意味します。星はアフリカの自由のシンボルです。アフリカと言うと、アフリカで1つの国と思っている人もいると思いますが、いろんな国があります。セネガルというと、2002年の日韓ワールドカップの時に、サッカーで活躍しましたので、サッカー好きの人はセネガルという国名を聞いたことがある人は多いでしょう。アフリカは1960年にフランスから独立した国で、4月4日が誕生日です。人口は、どんどん増えていて1千500万人くらいです。首都はダカールで、車好きの人は、パリ-ダカールで知っています。ですが、ダカールがセネガルにあることは、あまり知られていません。

皆さん、セネガルはアフリカのどこにあるか分かりますか?

アフリカの西側にあります。セネガルの国旗は緑、黄、赤の3色に分かれていますが、それぞれに意味があります。緑はイスラムの国では90%の国で使われていますが、〝平和〟を表しています。黄色はサバンナを表し、赤色は、独立で流された血を意味します。星はアフリカの自由のシンボルです。アフリカと言うと、アフリカで1つの国と思っている人もいると思いますが、いろんな国があります。セネガルというと、2002年の日韓ワールドカップの時に、サッカーで活躍しましたので、サッカー好きの人はセネガルという国名を聞いたことがある人は多いでしょう。アフリカは1960年にフランスから独立した国で、4月4日が誕生日です。人口は、どんどん増えていて1千500万人くらいです。首都はダカールで、車好きの人は、パリ-ダカールで知っています。ですが、ダカールがセネガルにあることは、あまり知られていません。

【1つの民族、1つの目標、1つの信念】

セネガルは、いろんな民族語が多いですが、フランス語やオロフ語を主に使用します。宗教は、94%がイスラム教ですが、一部キリスト教の人もいます。ですが、みんな平和な国です。先ほど言いましたが、多くの民族がいてウォロフ人が半分くらいを占めていますが、他にも多くの民族がいます。そんなセネガルの国章には、「1つの民族、1つの目標、1つの信念」というのがあります。セネガルでは、最近になって石油なども発掘されて、将来的にはアフリカでもトップの国になると思います。有名な場所は、ダカールにあるモスクや、動物公園があります。アフリカと言うと動物を良く見ると思っている人が多いですが、私もライオンはまだ見たことはありません。動物公園に行きます。街中で動物は滅多に見られません。セネガル料理の味付けは、塩コショウが主ですが、すごく美味しいです。東京・恵比寿にお店があるので、ぜひ行ってみて食べて下さい。セネガルでは、日本の相撲のようなレスリングが行われていて、子供からみんな遊んでいて人気があり、トッププレイヤーはすごくお金をもらっています。

【セネガルの観光地】

奴隷貿易の拠点のゴレ島は、とても綺麗な島です。16世紀中頃から19世紀にかけて、1200万~2000万とも言われる黒人たちがアフリカからアメリカ大陸に連れて行かれました。その黒人貿易の拠点だったのがゴレ島で、今では世界遺産にもなり観光地となっています。アメリカのオバマ元大統領も訪れています。

他には、ピンク色の湖があり、「ラック・ローズ」という名前で、パリ-ダカールのゴール地点でもあります。塩が多く取れます。

セネガルは、いろんな民族語が多いですが、フランス語やオロフ語を主に使用します。宗教は、94%がイスラム教ですが、一部キリスト教の人もいます。ですが、みんな平和な国です。先ほど言いましたが、多くの民族がいてウォロフ人が半分くらいを占めていますが、他にも多くの民族がいます。そんなセネガルの国章には、「1つの民族、1つの目標、1つの信念」というのがあります。セネガルでは、最近になって石油なども発掘されて、将来的にはアフリカでもトップの国になると思います。有名な場所は、ダカールにあるモスクや、動物公園があります。アフリカと言うと動物を良く見ると思っている人が多いですが、私もライオンはまだ見たことはありません。動物公園に行きます。街中で動物は滅多に見られません。セネガル料理の味付けは、塩コショウが主ですが、すごく美味しいです。東京・恵比寿にお店があるので、ぜひ行ってみて食べて下さい。セネガルでは、日本の相撲のようなレスリングが行われていて、子供からみんな遊んでいて人気があり、トッププレイヤーはすごくお金をもらっています。

【セネガルの観光地】

奴隷貿易の拠点のゴレ島は、とても綺麗な島です。16世紀中頃から19世紀にかけて、1200万~2000万とも言われる黒人たちがアフリカからアメリカ大陸に連れて行かれました。その黒人貿易の拠点だったのがゴレ島で、今では世界遺産にもなり観光地となっています。アメリカのオバマ元大統領も訪れています。

他には、ピンク色の湖があり、「ラック・ローズ」という名前で、パリ-ダカールのゴール地点でもあります。塩が多く取れます。

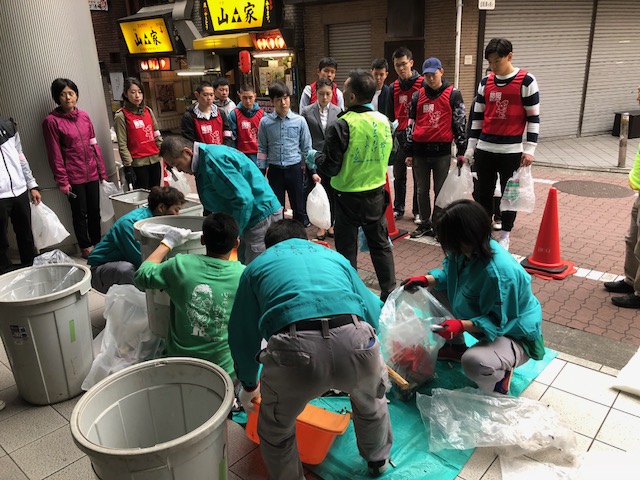

平成30年(2018)【4月19日(木)】 日本を美しくする会「東京掃除に学ぶ会」街頭清掃活動 in渋谷

2018/04/19

コメント (0)

朝6時より東京・渋谷の繁華街を有志で清掃しました。

あくまでもこの活動は「掃除をする」のではなく、

「掃除をさせてもらって」「掃除に学ばせてもらう」

勉強会なのです。

今回は、ベトナム留学生のトアン君も初参加で

鍵山先生より直接の指導をいただきました。

また、6時から7時の時間なので、

出勤前に参加してくれるべんだい生のOBも沢山いました。

あくまでもこの活動は「掃除をする」のではなく、

「掃除をさせてもらって」「掃除に学ばせてもらう」

勉強会なのです。

今回は、ベトナム留学生のトアン君も初参加で

鍵山先生より直接の指導をいただきました。

また、6時から7時の時間なので、

出勤前に参加してくれるべんだい生のOBも沢山いました。

平成30年(2018)【3月1日(木)】 経営ファイブ第11回-熱き経営者たちによるリレー講演-

2018/03/01

コメント (0)

RSS 2.0

RSS 2.0