東京校の講義レポート

【平成25年1月19日(土)】 『営業学』 林正孝先生(株式会社WADOウイングス 代表取締役社長)

2013/01/19

コメント (0)

●議事録

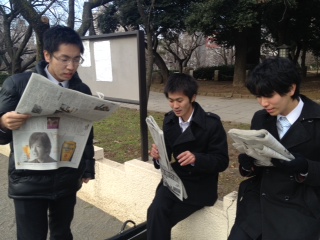

●議事録9時 朝礼、清掃

9時45分 新聞アウトプット

1面 「再生エネ価格維持へ」

2面 「中国山々削り成長底上げ」

9面 「出店、郊外から駅前へ」

12時 林正孝先生による講義

・講義というのは、聞き手で決まる。

どういう態度で聞くかにより、講師の話の内容が変わる

・19歳の時に上京。

最初イ●バの物置みたいなところに住んでいた。

トタン製なので、快適ではなかった。

夏は50度にもなり、冬は、外のほうが暖かいぐらいだ。

・36種類のバイトを経験。

色んなことを体験したが、これが後になって大きな知恵となる。

・昔は経営コンサルタントはいなかった。

泥臭く、知識を知恵に変えられるところにいきたい。

→人、物、金を学びたい。

・最初はコンピュータの会社に就職したが、

本当に何も分からなかった。

赤ん坊と大人のような世界で、否定的になったこともあった。

ただ、できないことでもやってみるとできることを学ぶ。

・酔っ払って、お金をなくした経験がある。

しかも、結婚式を控えている時にだ。やむなく、バイトをすることに。

タイヤ関連のお店でバイトを始める。

主にお客様が困った時の説明をしていたのだが、

問題解決の一つの手段が、販売だということに気付く。

・失敗を、たくさん経験している。

1.占いの機械を19万で買って、飲食店に販売。

→結果、4万しか稼げず。

2.コインロッカービジネスをはじめる。

駅の裏口のコインロッカーを買うが、酔っ払いにロッカーを蹴られ、壊される。

・リクルートに入社

当時の営業は、とにかくアナログ。

300件リストアップするが、これだけでもかなりの手間。

さらに一軒一軒電話をかける。

→汗は嘘をつかない。実績への自信をもつようになる。

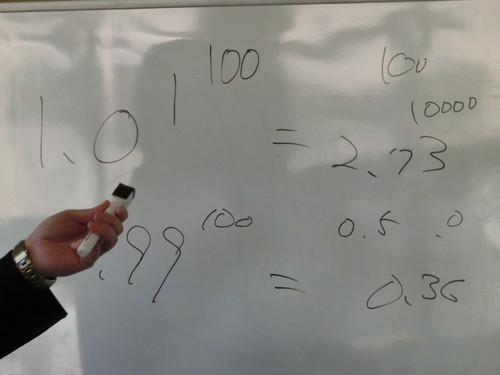

・1.01と0.99の違い

1.01→自分が出来ることの発想

(1件でも多く、など)

100ヶ月続ける→2.73倍

0.99→いわゆる、明日でいっか。

100ヶ月続ける→0.36倍

ちょっとした違いで、全然違う。能力、知識は関係ない。

・目標達成

できない人に限って、次がんばります。

→思考で変わるものだ。

・コミットメント→決断のこと。

やると言ったら、できない理由を考えるな。

その状況になったら、やらざるを得なくなるから。

→やることと、できたらいいなは、違う。

・営業で大切なことは、

客を作り続けることではない。

買うサポートをすること。

→購買代理

例えば病院で、薬を出すと言われて、

ちょっと待ってくださいよという人はいない。

このように、医者のような信頼感が

見本になってくる。

・振り子の法則

人間、宝くじで大金が当たったら当然のごとく、有頂天になるが、

それが大きくなればなるほど、マイナスの気持ちも大きくなる。

その逆も存在するが、常日頃から感謝など心の勉強をしている人は、

プラスへのふり幅が大きくなる。

・KASHの法則

K→知識

A→状態管理

S→技術

H→習慣

ここで最も大切なのは、習慣である。

3週間続けると習慣になり、

1ヶ月経つと違和感が無くなるレベルに達し、

3年になると、潜在意識になってくる。

15時30分 終礼

【振り子の法則】

【振り子の法則】今回の講義で最も印象的であった、振り子の法則。

これは必ずやったことに対して、見返りがあるというもの。

大きな失敗は大きな成功となって必ず返ってくる。

努力すればするほど、その努力した分の成果が必ず返ってくる。

こういった視点をもつことが大切だと教えていただいた。

林社長のお話はほとんどが失敗体験について。

こういった失敗の数々が、今の成功へと繋がっていると考えておられ、

非常に共感できた。

失敗したその時は辛いかもしれない。

しかし、失敗には学びが多く、何より必ずその見返りが返ってくるという思考を持てば、

果敢に行動できると感じた。

これからは、失敗しても良いというぐらいの気持ちで必ず行動に移すようようにする。

【決断】

責任をともなう約束であるコミットメントを林社長は決断と考えておられた。

決断をするとそれ以外の事は考えてはいけない。

自分を追い込み、全ての事を無くしてでも必ずそこにいく。

人生には決断を迫られる場面に数多く出くわす。

その時々の決断を、それが出来なかったら全ての事が無くなる、

というぐらいの気持ちですることが重要であると教わった。

私の人生を振り返ると、やりますといってやらなかったり、

出来たらやりますといったりと非常に甘かった。

やるといったら必ずやる、出来たらなどと自分の逃げ道をつくらない。

決断をもっと重く考えて、やるかやらないかをはっきりさせる。

From:南出浩(大阪府出身、桃山学院大学卒)JVU4期生

『三歳児になる』

『三歳児になる』何度挑戦しても諦めないと思うとき、

林先生は『三歳児の様になろう』と考えると言われている。

三歳児は何か目標を立てたとき、到達できなさそうだろうか…

と考えることは一切無く、常に挑戦し続ける。

例えば棚の上にあるものを取りたいとき、三歳児はそれをどうしても取ろうと、

色々な方法を試してみてその事だけ考え、決して諦めようと思う感情はない。

歳を取る毎に私達は人から何か言われたからや、様々な要因で現実的な道を

選んでいったのかもしれない。

それは悪い癖の様なものであるので、

時には他人の言った事も参考にせず自分の意思を貫ける力が必要だ。

それを林先生は「鈍感力」と言われている。

林先生は三歳児の姿をじーっと観察してみると

分かると言われていたので、私も挫けそうになったときは実際に

子供を見たり、動画で見てみようと思う。

『0.01の努力を常に意識している人は他の人と人生に差が出る』

「1.01と0.99」の話をして頂いた。

僅差であるが、前者は「毎日いま自分に出来ることにちょっとだけ

何かプラスする人(例えば、今日は訪問件数を昨日より1件だけ増やすなど)」、

後者は「今日はまぁいっかと思って、今日出来る事を明日に先延ばしする人」の違いである。

この2人が100日間続けたらどれ位の差になるか。

1.01^100 = 2.73、0.99^100 = 0.36 となる様だ。

後者はむしろ今まで出来ていた事すらできなくなり、それが半分以下になってしまう。

前者は2倍以上色々な事をこなせるようになっているので、差は歴然だ。

この様に、本当にいま自分に出来ていることにちょっとだけ負担を増やすだけで、

他の人と差が付けれるという話だ。

頭にこれを意識している人は、極端な無理をせず出来ることを増やしてゆけると思う。

私も是非日々の生活の中で意識し実践してゆく。

『自分がやったマイナスの事に対していつかプラスに跳ね返ってくると信じる』

自分を追い込むときの気持ちの持ち方として、林先生から「振り子の法則」

という法則を教えて頂いた。

「振り子の法則」とは、振り子の一方が人生で起こるプラスの出来事、

もう一方が人生に起きるマイナスの出来事だとしたら、

もしマイナスのとてつもない出来事が起これば、振り子のように

それと同じ位プラスの出来事がその人の人生に起こるというお話だ。

アスリートは自分の身体を徹底的にいじめ抜くとき、

同じ振れ幅でプラスに跳ね返って来る事を知っているから、

あえてマイナスに向かうに鍛え上げる。

先生の本でも、仕事等タスクが沢山重なって崖に追いつめられる人と、

あえて崖の危ない方に向かっていく人でその後楽出来るか

決まると言われているので、同じ話だろうと感じた。

アスリートはメンタルトレーニングでこの振り子の法則の考え方を使っているようだ。

今の状況がたとえ不幸であるとしても、いつかそれだけ苦労を重ねた

のだから振り子の様にプラスに跳ね返って来ておかしくないと私も感じようと思う。

またそう思えるからこそ、自らを追い詰める事を実践していこうと思う。

From:小林諒也(北海道出身、はこだて未来大学卒)JVU4期生

【平成25年1月16日(水)】 『本質思考』 坂本善博先生(株式会社資産工学研究所 代表取締役社長)

2013/01/16

コメント (0)

9:00 朝礼、掃除

9:40 机の移動

10:00 坂本善博先生『本質思行』

ファシリテーター 渡辺寛高『自分が理想とする中小の会社』

森優太『ベン大5期生を勧誘する方法』

12:40 お昼休憩

13:45 新聞アウトプット

3面 『新興国 賃上げラッシュ

製造業の国際分業 岐路』

14:00 終礼

【常に意識しておく】

【常に意識しておく】本日は講義の初めに行う、将来の宣言を言った後、

坂本先生から何点か質問を受けた。

自分が将来したいこと、この講義で何を学ぶかを予め自分で考えているにも関わらず、

パッと答えることができなかった。

普段から常に考えておれば、こんなことは起きなかったと感じた。

他の講義であっても、自分はこの講義で何を学ぶかを常に意識しておかなければならない。

そして、学んだことに対しても、常に意識することで、行動につながる。

そのために、ナレッジシートを活用するのだと改めて感じさせられた。

最低一週間に一回は、ナレッジシートに目を通す習慣をつける。

【事前に行う】

青のポストイットは本来、参加者からの黄色いポストイットをまとめてから作成する。

しかし、このナレッジファシリテーションを行う前から用意すると、

意見を出させやすいということを教えていただいた。

その為にはまず、事前に自分一人でファシリテーションを行ってみる必要がある。

事前に行うことにより、足りない部分、自分が欲しい部分を参加者に明確に伝えられる。

そして何より、自分では思いつかなかったことが発見しやすくなり、自分の成長にもつながる。

From:南出浩(大阪府出身、桃山学院大学卒)JVU4期生

『ナレッジシートを使って常に自分に課題を持つ事』

『ナレッジシートを使って常に自分に課題を持つ事』坂本先生の講義を通じ、今の自分に足りないものが

「自分の課題を知らない」事だと感じた。

自分の課題を分かっていないと、人は成長はできない。

そのために今後、"ベンチャー大學を通じて学ぶ事身に付ける事"ナレッジシートで常にチェックする。

もし自分の課題が分かっていれば、今の自分に何が足りないか分かる。

そうすれば最終目標である行動が変化する。

ナレッジシートをより活用して、自分の課題を常に持つ事をしていく。

『講義やアルバイトと繋げ、あらゆる事に積極的になる』

1ヶ月にどれ位ここを伸ばそうと「思う」事が大切だと感じた。

坂本先生は「ファシリテーションを集めただけではダメ」と言われる。

行動に繋げるには、上着の胸ポケットに入れ持ち歩いたり、

ベッドの脇に貼る事をする。

また1週間の終わりに、講師やアルバイトから身に付いた事を振り返りをする事も必要。

受け身の講義にならず、積極的に受けれる事に繋がると私は思う。

次回の講義まで、体が動くレベルの"体得"の項目をもっと

増やす事を目標とし報告しなければならない。

From:小林諒也(北海道出身、はこだて未来大学卒)JVU4期生

【平成25年1月15日(火)】 『築地市場見学』

2013/01/15

コメント (0)

●1日の流れ

●1日の流れ6:00 築地市場駅集合

6:15 場内のお店巡り やじ満(シュウマイが美味しいお店)、

サンリ軒(井上電気の井上社長が好きなお店)

6:30 水神神社 海自発祥の地の石碑前で撮影

6:35 場内 最初に出来た吉野家で食事

7:45 各自築地内まわり、気付きを探す

8:15 気付きの報告

8:45 珈琲店綱兼やマグロの目玉の購入へ行く

9:30 小笠原島食堂 島寿司を頂く、質問会

(RINGSTARS編集長 泉井弘之介さん)

10:00 終礼

『築地市場研修』 講師:山近社長

『築地市場研修』 講師:山近社長 本日は朝の6時から築地市場で研修を行いました。

朝が早く大変だったのですが、市場で働く人の活気がすごく元気をもらいました。

築地は海軍の発祥の地とも言われており、ペリー来航の時代まで

さかのぼるのですが歴史がある場所だなと感じました。

お店ばかりある中でも海軍の水神社があり歴史を

大切にされているんだなと感じます。

研修の中で40分自由に行動し気付きをアウトプットする時間があったのですが、

他の学生は面白い気付きがあったのですが、

自分はなかなかいい気付きを得られず悔しかったです。

ぜひもう一度リベンジしたです。

自分が悩んだり落ち込んでいるときに市場に行く社長もいるというお話に納得ができました。

活気があって元気がもらえるし様々な気付きができるのでいいなと感じました。

From:渡辺寛高(広島県出身、尾道大学卒)JVU4期生

【築地の魅力】

【築地の魅力】本日は山近社長とともに築地の町を歩いた。

これまで私は築地に何度か来たことがあったのだが、朝来るのは初めて。

まだ6時であるのにも関わらず、とても賑わっていた。

自由時間をいただき、初めて場内を歩いた。

山近社長の「築地は朝来るべきだ。」「築地にくると元気がもらえる。」

と言っていた意味がよくわかった。

場外は店が立ち並び、観光客も多くいる一方、場内に入るとそこはまさに戦場であった。

自分の店で販売するために、より鮮度の高い魚介類をより安く買おうとする客。

それに対し、他の店には負けじと鮮度と安さを訴える店側。

どちらにもこだわりというものが感じられ、引きをとらない。

こんな光景を目にするのは初めてであり、一人で興奮していた。

この自分たちで獲ってきたものを自分たちで販売するという形は商売の原点であり、

なにより営業に熱がはいる。

私はこの営業を見ていて、改めて販売する商品を自分が愛する大切さを学んだ。

こんな風景は他ではなかなか見れないだろう。

これが私が考える築地の最大の魅力である。

From:南出浩(大阪府出身、桃山学院大学卒)JVU4期生

今回は、山近社長と一緒に築地市場を見学しました。

今回は、山近社長と一緒に築地市場を見学しました。 朝6時に見学をスタートしました。

築地は朝から熱気と活気で満ち満ちていました!!

朝3時頃から築地で競りが始まりますので、僕たちが行った頃は、

競り落とされた鮪や鯛や貝を運ぶ輸送車が道を行き交っていました!

あまりにも輸送車が多いのでぶつかりそうになりながら歩きました。

ひやひや。

でもそれが築地の売りで、そんな状態が築地に活気をもたらしているとも言えます!

そんな築地の空気が好きで、東証一部上場企業である物語コーポレーションの社長は、

アイデア考えるとき行き詰まった時には築地に行かれるそうです!

超常連のようです。

僕も給料が入ったら【新宿-築地】の定期券を買います!

築地、おすすめです!!!!

今回の築地見学では、まず神社にお参りをしてスタートしました。

心を整えてからの朝のスタートは良いです。

言い訳を一切せず、見返りを期待せず、喜んで周りの方のお役に立ちます!

と宣言しました。

毎朝神社に行くことは出来ずとも、心の中で宣言して、1日をスタートします。

途中、自由時間を頂いたので、築地を歩き回りました。

築地で働かれている方々は一様に凛々しかったです。

変な言い方かもしれませんが、惚れました!

スピード、声、包丁裁き、表情、どれも勉強になるものばかりでした。

築地を知れて良かったです!

見たものを自分にも取り入れ、自分から築地の活気を放つ人間となります!

From:井浪康晴(京都府出身、鳥取大学卒)JVU4期生

【平成25年1月12日(土)】 『渋沢栄一史料館見学』

2013/01/12

コメント (0)

●1日の流れ

●1日の流れ10:00 王子駅集合

飛鳥山公園に移動

10:05 朝礼

10:20 新聞アウトプット

1面「薬ネット販売解禁へ」

11面「LCC光と影 優遇する関空、課題多い成田」

13面「スターバックス6年ぶり高値圏」

11:00 昼休憩

12:00 渋沢栄一資料館 見学

渋沢資料館は、日本の近代経済社会の基盤をつくったと言われる、

渋沢栄一の事績と思想並びに栄一の生きた時代に関する資料を収集、保存、調査研究、展示し、

これに関する種々の事業を行っている。

展示は、「郷里にて」「幕臣となる」「維新政府の一員に」「実業界を築く」

「民間外交を担う」「社会・公共事業を推進」「栄一と家族たち」

「手紙にみる幅広い交流」「91年の生涯を終えて」の9つのテーマを設け、

それぞれに関する展示品が置かれている。

13:00 青淵文庫 見学

青淵文庫(せいえんぶんこ)は、渋沢栄一の80歳のお祝いと、

男爵から子爵に昇格した祝いを兼ねて竜門社が寄贈した鉄筋コンクリートの建物。

1925(大正14)年の竣工で、栄一の書庫として、また 接客の場としても使用された。

渋沢家の家紋「丸に違い柏」に因んで柏の葉をデザイ ンしたステンドグラスやタイルが非常に美しい洋館。

13:30 晩香廬 見学

晩香廬(ばんこうろ)は、渋沢栄一の喜寿を祝って現在の清水建設(株)が贈った洋風茶室。

1917(大正6)年の竣工で、丈夫な栗材を用いて丹念に作られ、暖 炉・薪入れ・火鉢などの調度品、

机・椅子などの家具にも、設計者の細やかな心遣いが見られる。

晩香廬は内外の賓客を迎えるレセプション・ルームとして使用された。

13:50 アウトプット

14:20 終礼

『一経済人として、利益追求に留まらず近代化を成し遂げた偉人』

『一経済人として、利益追求に留まらず近代化を成し遂げた偉人』渋沢栄一は、実業家または時には大蔵省の官僚として様々な役職に就いた。

数々の会社興しへの携わりや、会社の在り方・国の在り方を考え変えてきている。

彼はただの一経済人ではないなと感じた。

一経済人なら拝金主義で、ただ闇雲に会社を作るだけだろう。

渋沢栄一は、本当の豊かな国作りとは何かとして、大小500に及ぶ会社を起こしたり、

貨幣制度や福祉への尽力、はたまた国の国際問題を憂い、

国際人との民間での交流まで行っている。

会社の在り方も考え、欧米式の株式会社という制度を受けれて、会社個々が繋がり

合い彼らの地位向上を考え経団連の設立をしている。

莫大な利益を生んだはずだが、批判などなく利益だけを追求するのは人の道に反して

いると行動した渋沢公に、世の経営者が「思想家としても行動家としても一流である」と高く賞賛している。

私も社会人もしくは経営者となるとき、1つの会社を利潤追求だけを目的としない。

渋沢公が考え行動した様に、全体を見た時の豊かな国の在り方を考えてからの、自社の

存在価値を明確にしたい。

『国が抱えるどんな大問題にも個人で立ち向かい変えた男』

渋沢栄一は実業家でありながら、国際問題にも足を踏み入れている。

日露戦争後の緊張下4度に渡たる渡米で、移民問題や満州問題で

関係が冷え込んだアメリカと関係改善をしている。

また海外の数々の著名人(蒋介石など)と会い、渋沢公は日本の「グランド・オールド・マン(偉大な老紳士)」

と呼ばれ世界でも親しみを今なお持たれている。

国が行っていながら中々問題に踏み切れないものに対し、人との交流を通じ問題に積極的に取り組んだ。

国にしか変えられないと思われるとても大きな問題に対しても、渋沢栄一は自分の哲学を持ち

一筋の希望を持って行われている。どんな大問題にも躊躇をせず行動と結果を残した、渋沢公

の勇敢さを自分の人生に今後活かしたい。

From:小林諒也(北海道出身、はこだて未来大学卒)JVU4期生

《渋沢栄一と下積み時代》

本日は、北区にある「渋沢史料館」で学びました。

渋沢史料館では、幕末から昭和にかけて生きた経済人・渋沢栄一について展示されています。

渋沢は、尊皇攘夷の志士、徳川家家臣を経て官僚・起業家となり、

今も残る多くの企業を設立するなど、日本経済の基礎を作りました。

渋沢栄一は多くの会社を作る傍ら、

福祉や教育などの社会活動や国際交流にも熱心に取り組みました。

その背景には、幼少・若いときの経験があったのではないかと、

史料館で学びながら感じました。

幼少の渋沢は論語をはじめとする古典を学びながら、

家業を手伝い、生の経済に触れていました。

後に「論語と算盤」という本を著したことからも、

人としてどうあるべきかということと、現実の経済活動の2つのことが、

一貫して渋沢の人生における軸としてあったと感じます。

私も、下積み時代がその後の人生を決めるということを意識し、

直接利益になることだけでなく、古典などを通して人生について考えるなど、

世の中について、人生について、幅広く学んでいきます。

From:野田貴生(山梨県出身、都留文科大学卒)JVU4期生

【平成25年1月11日(金)】 『ホームルーム』

2013/01/11

コメント (0)

●議事録

09:00 朝礼、掃除

09:35 新聞アウトプット

1面「TOEIC900点で100万円」

5面「相続税、都市部で負担増」

5面「原発予算で新事業追加」

11面「LCC光と影 格安が変えた人の流れ」

11:00 昼休憩

12:00 日本遊学の旅話し合い&個人面談

13:55 休憩

14:05 日本遊学の旅話し合い(続き)

・行く場所

3/7 函館

3/8 青森

3/9 秋田

3/10 仙台

3/11 福島

3/12 大阪

3/13 福岡

3/14 長崎→熊本

・担当

函館、北東北→小林、井浪

南東北→安斎

大阪→南出、野田

九州→森、松田、渡辺

15:00 終礼

09:00 朝礼、掃除

09:35 新聞アウトプット

1面「TOEIC900点で100万円」

5面「相続税、都市部で負担増」

5面「原発予算で新事業追加」

11面「LCC光と影 格安が変えた人の流れ」

11:00 昼休憩

12:00 日本遊学の旅話し合い&個人面談

13:55 休憩

14:05 日本遊学の旅話し合い(続き)

・行く場所

3/7 函館

3/8 青森

3/9 秋田

3/10 仙台

3/11 福島

3/12 大阪

3/13 福岡

3/14 長崎→熊本

・担当

函館、北東北→小林、井浪

南東北→安斎

大阪→南出、野田

九州→森、松田、渡辺

15:00 終礼

『今後の進路について個人面談』

個人面談で、私の今後の進路の話合いをして頂いた。

3月はほとんど遊学の旅になるので、私は相当危機感を持って就活を進めないといけない。

普通の就活からは大分遅れる時期に行うので、ベン大生は

就活ルートから外れた就活の仕方をする事になる。

例えば、受けたい会社に次々電話をかけて採用枠があるか

聞くなど。採用活動に満足していない企業がまだあるという。

目標を立てて行動するのが良いとアドバイスを頂いたので、

私は次までに15社、行きたい会社と起業したいのであれば

それにまつわる会社を調べてリスト化してくる。

『ベン大遊学の旅のスケジュール組み』

遊学の旅は自分達でスケジュールや動き方を決めれる。

どこまで松蔭先生繋がりの場所に行けるかが重要だ。

自分達でスケジュールを組むと、地方であればあるほど

電車の接続の難しさが分かってくる。

事務局が行っている仕事の大変さを少し理解した。

だが自分達で作っていくスケジュールなので、どこを

まわろうか計画を立てるだけでもワクワクする。

この旅で、松陰先生の歩んだ道を肌で感じる充実した研修にしたい。

From:小林諒也(北海道出身、はこだて未来大学卒)JVU4期生

個人面談で、私の今後の進路の話合いをして頂いた。

3月はほとんど遊学の旅になるので、私は相当危機感を持って就活を進めないといけない。

普通の就活からは大分遅れる時期に行うので、ベン大生は

就活ルートから外れた就活の仕方をする事になる。

例えば、受けたい会社に次々電話をかけて採用枠があるか

聞くなど。採用活動に満足していない企業がまだあるという。

目標を立てて行動するのが良いとアドバイスを頂いたので、

私は次までに15社、行きたい会社と起業したいのであれば

それにまつわる会社を調べてリスト化してくる。

『ベン大遊学の旅のスケジュール組み』

遊学の旅は自分達でスケジュールや動き方を決めれる。

どこまで松蔭先生繋がりの場所に行けるかが重要だ。

自分達でスケジュールを組むと、地方であればあるほど

電車の接続の難しさが分かってくる。

事務局が行っている仕事の大変さを少し理解した。

だが自分達で作っていくスケジュールなので、どこを

まわろうか計画を立てるだけでもワクワクする。

この旅で、松陰先生の歩んだ道を肌で感じる充実した研修にしたい。

From:小林諒也(北海道出身、はこだて未来大学卒)JVU4期生

『ホームルーム』

今回は、3月に行う日本遊学の旅のルートを話し合い、決定しました。

ルートは、吉田松陰先生が回られたところを巡る事が前提なので、

持ち時間を考慮しつつ、行く場所を絞れば、スケジュールを組む事は難しい事はないと思っていたのですが、

想像以上に大変な作業でした。

自分の担当エリアは東北なのですが、東北は都会ではないので、

電車やバスの便が限られており、待ち時間が長くなったり、それに加えて、

施設から施設の移動時間が電車で3時間、4時間かかり、

1日でまわれる場所が1つになってしまうなど、想定外な事がたくさんでてきました。

また、東京では電車しか利用していなかった為、バスの乗り継ぎの方法にとても手間取りました。

一つ一つの単純な作業にも時間がかかりました。

作業終盤になると、当たり前かもしれませんが、バスのサイトの使い方や宿の探し方もだいぶスムーズになり、

慣れの大きさを体感しました。

やはり、量をこなすことは大切な教育の一つだなと感じました。

今回の体験は、いつも授業スケジュールを立てて下さる事務局の方の仕事の大変さを体感できる、

貴重な機会でした。

与えられている側にいてはわからない事がたくさんあります。

人と何かを協力して行うとき、一度体験すべきだと感じます。

From:井浪康晴(京都府出身、鳥取大学卒)JVU4期生

『遊学の旅』

本日はベン大最大のイベント、

日本遊学の旅についての打ち合わせ、調査を行った。

私にとっては2回目となるが、

昨年とは違った経験が出来ると考えると、今からとてもワクワクしている。

本日早速遊学の旅について話し始めたが、想像以上に調べることが多く、

電車の時間ひとつでも時間を取られてしまった。

昨年はリーダーに全てを一任していたので、計画を立てるのがいかに大変なのかを思い知った。

また、ベン大の講義に関しては普段は事務局の皆さんに計画を立てていただいている。

遠征の計画といい、イベントの計画といい、事務局に全てやってもらっていると考えると、

どんな思いでやっているのかは、想像以上のものになる。

また今回はこの企画のリーダーに任命されている。

昨年の経験を活かし、少しでもみんなのために顔晴るのは勿論、

いい方向に導く統率力が求められる。

昨年はリーダーがしっかりしていたので、非常に楽しい旅だったのを覚えている。

だからこそ、ベン大生として最初で最後のリーダーを務め上げ、

最高の遊学の旅にしていく。

From:安齋義仁(福島県出身、いわき明星大学卒)JVU院生

本日はベン大最大のイベント、

日本遊学の旅についての打ち合わせ、調査を行った。

私にとっては2回目となるが、

昨年とは違った経験が出来ると考えると、今からとてもワクワクしている。

本日早速遊学の旅について話し始めたが、想像以上に調べることが多く、

電車の時間ひとつでも時間を取られてしまった。

昨年はリーダーに全てを一任していたので、計画を立てるのがいかに大変なのかを思い知った。

また、ベン大の講義に関しては普段は事務局の皆さんに計画を立てていただいている。

遠征の計画といい、イベントの計画といい、事務局に全てやってもらっていると考えると、

どんな思いでやっているのかは、想像以上のものになる。

また今回はこの企画のリーダーに任命されている。

昨年の経験を活かし、少しでもみんなのために顔晴るのは勿論、

いい方向に導く統率力が求められる。

昨年はリーダーがしっかりしていたので、非常に楽しい旅だったのを覚えている。

だからこそ、ベン大生として最初で最後のリーダーを務め上げ、

最高の遊学の旅にしていく。

From:安齋義仁(福島県出身、いわき明星大学卒)JVU院生

RSS 2.0

RSS 2.0