東京校の講義レポート

平成25年(2013)【11月9日(土)】 山近義幸の人間力道場

2013/11/09

コメント (0)

平成25年(2013)【11月8日(金)】 子ども向け新聞発表リハーサル

2013/11/08

コメント (0)

-----------------------------------------

-----------------------------------------●1日の流れ

9:00 朝礼、掃除

9:30 子供向け新聞発表自習

各班でリハーサルへ向けた詰めを行う

11:20 リハーサル

・フィードバック

12:20 昼休憩

13:30 午前中のフィードバックを受けて各班ブラッシュアップ

14:15 リハーサル

14:50 山近社長が到着

クリームブリュレアウトプット会

15:00 リハーサル続き

15:30 今元局長によるフィードバック

・3班通してのテーマが決まってないのではないか

・新聞をどの班も使っていない

・中身について

16:00 終礼、解散

-----------------------------------------

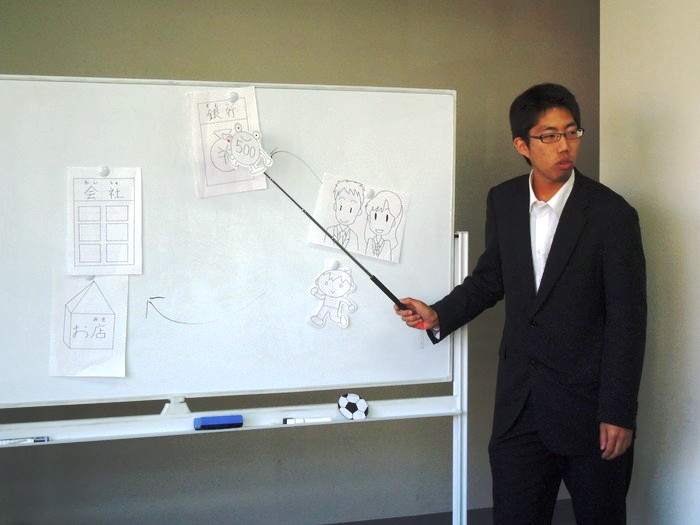

●子ども新聞発表準備

実際に発表をしてみると中身がぐちゃぐちゃで、無理やりなところ

などが多くあった。

原稿を考える時、結論だけ決めて他の構成などは特に流れを考えずに

なんとか結論へもっていこうということだけ考えて作っていた。

その過程で調査不足なところがあったり、推論で話してしまっている

ところが多くあった。

話す直前や話している最中にそのような点に多く気付いたし、

指摘していただいた。

やはり結論から流れを考え、原稿まで作って発表練習を実際にしてみないと

レベルアップはできない。

次のリハまでによりよいものを作り上げていく。

From:牛島知之@東京校5期生(熊本県出身・熊本県立大学卒)

---------------------------------------------------------

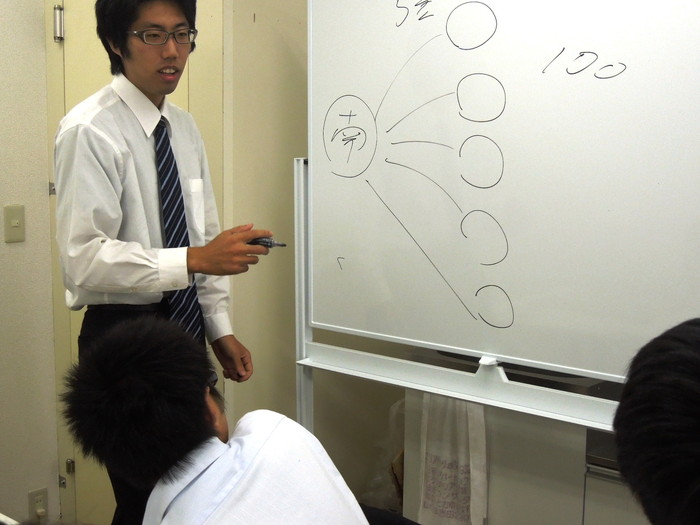

●新聞発表のミーティング

●新聞発表のミーティング一日、子供新聞発表のミーティングに時間を使った。

子供たちにいい影響、反応をしてもらうような内容がまだ全くできていない。

講義をするスタイルなどもまだまだだと思う。

今元さんのお話のような、惹きつける講義を、私たちしたい。

ただ何かを教えるような発表にはしたくないし、やはり今のベンチャー大學、

自分達の体験を活かすことが一番だと思った。

今回リハーサルも行ったが、最初、ただ台本を読むだけというようなことを

しようとしてしまった。

ご指摘を受けたように、確かにそれでは全く意味がない。

成長する。

今回の貴重な機会を大切な場にする。

From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)

---------------------------------------------------------

●投げかける

本日、私は初めての子ども新聞発表のリハーサルを行った。

各班がイラストや写真、動画を用いており、子どもたちが分かりやすい工夫がみられた。

しかし、一番肝心な、子どもたちに訴えたい部分が抜けていた。

これでは子どもたちには何も残らず、私たちの自己満足で終わってしまう。

そもそも新聞との関係性もなかった。

本番まではまだ時間があるので、リハーサルを何度も何度も繰り返していく。

今元さんにご指摘をいただいた中で、もっと投げかけろというものがあった。

一緒に学びましょうではなく、何か自発的に行動に移してもらえるように。

相手をその気にさせるには、簡単なことではない。

ましてや自由奔放な子どもをその気にさせるのは至難の業かもしれない。

しかし、今元さんの話を聞いていたら、何か出来そうな気がしてくる。

投げかけに必要なのは、熱意を持つことだと教えていただいた。

今一度、子どもに何を伝えたいのか、よく考える。

それがハマれば、熱意は勝手についてくるだろうと感じた。

From:南出浩@東京校4期生・実行生(大阪府出身・桃山学院大学卒)

---------------------------------------------------

平成25年(2013)【11月7日(木)】 セイコーまつり参加

2013/11/07

コメント (0)

平成25年(2013)【11月6日(水)】 子ども新聞発表の会議、大東亜会議70周年記念集会

2013/11/06

コメント (0)

-----------------------------------------

-----------------------------------------●1日の流れ

10:00 朝礼、掃除

10:30 子供番組を見てのアウトプット

11:00 子ども新聞発表の会議

12:15 休憩

13:00 今元局長による講義

子ども新聞発表

①話す内容(脚本)②準備物 ③発表の仕方(演出)

を決めること

15:30 松陰本舗、出発

16:45 永田町到着

17:00 大東亜会議70周年記念集会

20:00 集会終了、解散

-----------------------------------------

●学び

・子ども新聞発表準備

子ども新聞発表の準備をした。

流れは決めていたのだが、いざ人前に立って言葉を発してみると

頭が真っ白になった。

講義をするということはやはり難しい。

もっと小林さんと話をして、個人でも府にに落ちるくらい

考えて詰めていって、分かりやすい講義をする。

・大東亜会議70周年

大東亜会議という、世界初の有色人種による会議が行われてから

70年が経ったという。

大東亜会議など聞いたこともなく、私の知らない歴史は

まだまだ沢山あるということを改めて実感した。

また、戦争によって助かったと思う人、日本に自国まで

来て欲しかったと後にでも思っている人がおり、戦争はしては

いけないと思うが、すべてが悪かったわけではないのだと学んだ。

私は一つの見方しかしないことが多いので、多角的な見方が

出来るようもっと学んでいく。

From:牛島知之@東京校5期生(熊本県出身・熊本県立大学卒)

---------------------------------------------------------

●子ども新聞発表の会議

もう本番に日が近づいているのにまだまだできていなかった。

それはまだこのイベントに

本気になれていなかったということだ。

実際話し合いなどもうまくできていなく、図星だった。

まだまだ話す内容という基礎的な部分で

できていないので、これからもっと調べて詰めなくてはいけない。

●大東亜70周年記念集会

この場に集まっている人は

相当すごい人達であった。

アジアが協力をしようとし、

欧米に対抗を目指した会。

日本が過去にどのように世界の舞台で

人種差別などに対して取り組んでいたのか

知らないことも多かった。

遠くアフリカまでその影響が及んでいたというのが

とても印象的であり、

そういったことが今でも日本の国際的な地位の

根幹にはあるのだと感じる。

From:大森俊通@東京校5期生(東京都出身・琉球大学卒)

----------------------------------------------------

もう本番に日が近づいているのにまだまだできていなかった。

それはまだこのイベントに

本気になれていなかったということだ。

実際話し合いなどもうまくできていなく、図星だった。

まだまだ話す内容という基礎的な部分で

できていないので、これからもっと調べて詰めなくてはいけない。

●大東亜70周年記念集会

この場に集まっている人は

相当すごい人達であった。

アジアが協力をしようとし、

欧米に対抗を目指した会。

日本が過去にどのように世界の舞台で

人種差別などに対して取り組んでいたのか

知らないことも多かった。

遠くアフリカまでその影響が及んでいたというのが

とても印象的であり、

そういったことが今でも日本の国際的な地位の

根幹にはあるのだと感じる。

From:大森俊通@東京校5期生(東京都出身・琉球大学卒)

----------------------------------------------------

●子ども新聞プレゼン打ち合わせ

相手に何を伝えるか、伝えたいのか、

どう伝えたら良いかを、もっと考えるべきだった。

一番反省すべきは、全員で軸となるイメージを

共有できていなかったことが、

今回進まなかった、原因だったと考えています。

●大東亜会議70周年記念

植民地の解放と、人種差別撤廃のきっかけとなった

大東亜会議のことを、あまり自分が、

詳しく知らなかった事を恥ずかしく思った。

もっと歴史の真実を知るために、

勉強しなければと切に感じた。

From:高岸知広@東京校5期生(兵庫県出身・金沢学院大学卒)

--------------------------------------------------------

相手に何を伝えるか、伝えたいのか、

どう伝えたら良いかを、もっと考えるべきだった。

一番反省すべきは、全員で軸となるイメージを

共有できていなかったことが、

今回進まなかった、原因だったと考えています。

●大東亜会議70周年記念

植民地の解放と、人種差別撤廃のきっかけとなった

大東亜会議のことを、あまり自分が、

詳しく知らなかった事を恥ずかしく思った。

もっと歴史の真実を知るために、

勉強しなければと切に感じた。

From:高岸知広@東京校5期生(兵庫県出身・金沢学院大学卒)

--------------------------------------------------------

平成25年(2013)【11月5日(火)】 事業創造/鳥越昇一郎先生(マーケティングウィング鳥越事務所 代表)

2013/11/05 23:47:15

コメント (0)

-----------------------------------------

-----------------------------------------●1日の流れ

9:00朝礼、掃除

9:30 新聞アウトプット

10:35 鳥越昇一郎先生「事業創造」

・事業創造を実現するマーケティング(計画)

13:10 「事業創造」第二部開始

・ワークショップ

・私のビジネスプラン(バージョンアップ)各20分ずつ

●大森:塾の経営

●佐藤:小説家向けのシェアハウス

●牛島:就活できない人を救う事業

●春山:保育園の設立

●高岸:自転車回収から販売、芋の販売

16:10 終礼、解散

-----------------------------------------

●事業創造

当たり前ではなく尖った発想と鳥越先生が仰った時、

自分はどれだけ尖った発想ができているのだろうかと思った。

毎日の生活の中で、気がついたら周りと同じであることに

安堵を求めたり、同時に周りと同じようなのは嫌だけれど、

個性という多少の差異も求めたりしている。

周囲は関係なく、自分が良いと思うことに素直に従い、

それを貫くことがまだ自分の中で足りない要素だと感じた。

自分が良いと思うものが尖った発想になったとき、

そのような思考を持つ人を「イノベーター」といえるのだろう。

ヒアリングやライバルの情報調べる事が、事業創造においては

とても重要だとわかった。それは鳥越先生のレジュメにも

記載されていたが、実際に自分の事業プランをつくるときにも感じた。

保育施設を開設する事業を考え、実際に保育施設に行くと

パテーションで0・1歳児と2歳児を分けていること、

床暖房や空気清浄機といった設備の設置など全く考えつくことが

なかったことが多くあった。事業を創る上においても、

運営する上においても「現場」を大切にする。

From: 春山恭平@東京校5期生ダッシュ生(東京都出身・杏林大学4年)

------------------------------------------------------------------

●学び

・新聞アウトプット

中小企業の後継者不足の問題で、M&Aが進んでいるという記事を

議論させていただいた。

私はその記事を読み、単純に中小企業の数が減って大変なことに

なるのではないか、と漠然と思っていた。

しかし議論をしてみると、伝統的な技術と新しい技術を組み合わせて

新しいモノやサービスを産み出すチャンスとも考えられるのだと気付けた。

どうしてもネガティブな思考が出てしまう。

漠然と分からないことに対し、不安しか抱けないようなら

新しいことに挑戦できない。

よくわからないことについては、どんないい影響を与えられる可能性が

あるのか考えてみる思考の癖を付ける。

・事業創造

今回、同じところをぐるぐる回るばかりで前へ進めていないとの

ご指摘を受けた。

全くもってその通りだ。私の主体性のなさが、今回こういう事態を招いた。

自分の志、やはり自分で見つけなければ。

ヒントは鳥越先生や松本さんから沢山いただいたので、

見えなくても進んでいく。

ぐずぐず悩んでもなにも見つからない。

とにかく前へ進んだ先にしか道は見つからないのだと今日改めて感じた。

自分の道をしっかりと見つけられるよう前へ進む。

From:牛島知之@東京校5期生(熊本県出身・熊本県立大学卒)

---------------------------------------------------------

●事業創造by鳥越先生

今回の事業創造ではコツコツやっている人と

それがうまくできていない人ではっきり分かれたと感じる。

みんな時間がないのは同じ条件であるのだから

その中で時間を作らなくてはいけない。

自分の場合は事業の全体像がまだ見えず

塾という事業であるにも関わらずカリキュラムがないなど

まだまだ改善しなくてはいけないところが多々ある。

ヒアリングを行ったり既存の塾のカリキュラムやメソッドを調べ

より具体的な事業にしていかなくてはいけない。

その半面で、鳥越先生からの問いかけには

学生目線でなく答えられることは出来てきた。

ベン大に入学してから学んできたことが

少しずつ身についてきたということでもあるのだと感じる。

成長しているところとまだ成長が足りないところとを

良く理解できた。

From:大森俊通@東京校5期生(東京都出身・琉球大学卒)

----------------------------------------------------

●創業後の計画

●創業後の計画企業理念、会社のキャッチフレーズ、

お客様満足度を高めるためにする社是、

これらを決める事の大切さがわかった。

軸となる理念、それを支える考え

これがなければ、軌道修正しようとしても、

上手くいかず、方向性が定まらなくなる。

しっかりと設定して行きます。

●自身の事業計画

どうするかは、少しずつ形が見えてきた。

しかし、それが本当に利益になるか、

利益を生み出すには、どうすれば良いかを

具体的に考え、調べ出していかなければならない。

ヒヤリングをちゃんと行い、足で情報を集め、

新しい顧客満足を考えて行く、

そして、事業計画を改良して行く。

もう、後半に入っているので、

明日にでも、始めれるしっかりとした

事業計画を書いていき行きます。

From:高岸知広@東京校5期生(兵庫県出身・金沢学院大学卒)

--------------------------------------------------------

●事業創造、佳境

事業創造の授業内容も、かなり具体的なものになってきた。

次回までに経営理念、お金のことも考える。

私は今回自分の事業内容を一新したが、まだまだ中身が薄い。

面白いひねりも加えられていない。

調査不足やヒアリングができていないのが大きかった。

基本に戻って、次の授業までに研究をしっかりする。

今回の授業でみんなからのアドバイスを聞き、私の事業には

可能性があるのではないかと思った。

突き詰めていけば、先が見えてくると思う。

時間を作って、取り組んでいく。

From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)

---------------------------------------------------------

RSS 2.0

RSS 2.0