東京校の講義レポート

平成25年(2013)【12月5日(木)】 HR(上海研修会議、映画学アウトプット、焼き芋会議)

2013/12/05

コメント (0)

--------------------------------

●1日の流れ

9:00 朝礼

9:10 松陰神社へ参拝

9:30 掃除

10:05 新聞アウトプット

11:05 昼休憩

12:25 上海研修 打ち合わせ

14:30 映画学アウトプット

14:50 焼き芋・戦略会議会議

14:30 終礼、解散

--------------------------------

●新聞アウトプット

今まで、わからないものは、

わからないなりに、と時間をかけて考えてきたが、

わかる人がいないものは、

さっと進め、次に進めた方がいいという、

意見を南出先輩よりいただいた。

たしかに、下手な考え休むに似たりとも、

いうので、これからは、そう言った方向性でも、

考えて進めていきます。

●上海会議

自身にとって有意義なものになるかどうかは、

事前の準備で決まるともいってもいい。

しかし、行く前から全てを想定しても、

実際に行った時に変わるかもしれないし、

行って見てわかることが必ずあるはずだと今までのことからもわかる。

ある程度を決めたのなら、

細かい事は実際にその場に行った時に決め、

行動すれば良いと感じた。

上海で感性を磨いて行きます。

From:高岸知広@東京校5期生(兵庫県出身・金沢学院大学卒)

---------------------------------------------------------

●1日の流れ

9:00 朝礼

9:10 松陰神社へ参拝

9:30 掃除

10:05 新聞アウトプット

11:05 昼休憩

12:25 上海研修 打ち合わせ

14:30 映画学アウトプット

14:50 焼き芋・戦略会議会議

14:30 終礼、解散

--------------------------------

●新聞アウトプット

今まで、わからないものは、

わからないなりに、と時間をかけて考えてきたが、

わかる人がいないものは、

さっと進め、次に進めた方がいいという、

意見を南出先輩よりいただいた。

たしかに、下手な考え休むに似たりとも、

いうので、これからは、そう言った方向性でも、

考えて進めていきます。

●上海会議

自身にとって有意義なものになるかどうかは、

事前の準備で決まるともいってもいい。

しかし、行く前から全てを想定しても、

実際に行った時に変わるかもしれないし、

行って見てわかることが必ずあるはずだと今までのことからもわかる。

ある程度を決めたのなら、

細かい事は実際にその場に行った時に決め、

行動すれば良いと感じた。

上海で感性を磨いて行きます。

From:高岸知広@東京校5期生(兵庫県出身・金沢学院大学卒)

---------------------------------------------------------

●南出先輩より

この日の新聞アウトプットは実行生先輩方に総括をしていただいた。

そこで教わったのが、もっと多くの記事を扱うようにテンポを速めるということ。

いくら大きなテーマでも、詳しい人がいるならともかく、

少ない知識の者同士が長く話し合うより多くの記事に触れた方がよい。

確かにそのとおりだと思う。

これから毎日のこの時間をより有意義にしていくために、5期生で工夫していく。

●アウトプット第一の心得

先日の映画学の内容の振り返りを行い、今元さんにアウトプットのご指導をいただいた。

「アウトプットは、第一声が肝心」

結論をまず、持ってくることが第一の心得だと教えていただいた。

この日、私は感じたままにアウトプットしたが、これからはこの心掛けを一番に据えて行う。

●自信

自信とは「自分を信じる」と書く。

今回、先生は「今の自分で充分」とい思うことが大事だとおっしゃった。

自分はまだまだだと思うことが成長に繋がると思っていたので、

はじめは納得ができなかったが、聞いていると意味がよくわかった。

自分が不十分だと思っていると、今、勝負することができなくなってしまう。

今の自分でできることは沢山あって、それらに積極的に挑戦していくには

自分を信じることが大切だと教えてくださった。

もちろん成長するように努力することは大切だが、自信を持つことも忘れないようにする。

今回の講演で何かを成し遂げるために重要な考えをまた一つ、教えていただいた。

From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)

---------------------------------------------------------

●上海研修

いよいよ明日に迫った上海研修。

言葉についての準備が不十分だった。

どのような言葉を覚えておくべきか

もう少し勉強し少しでも使えるようにしなくてはいけない。

どこに行くにしてもジェスチャーだけでは限界があるだろうし

現地の人と少しでもコミュニケーションをすることも

やはり大事だろう。

少しでも言葉を覚えたり

コミュニケーションの取り方をまずは本から学んで

上海で試してみる。

●映画学振り返り

今回は清州会議についてアウトプットをしたが

映画の深い部分を今回はあまり見れていなかった。

後継者問題、領地配分など

いつの時代でもあり得る問題でありながら

清州会議という会議の場面にスポットを当てている映画だが

その奥にあるのは戦と同じ必死の戦いなのだと感じた。

どのような戦略を取るか、誰を後継者にするのが正当かなど

さまざまな策によってのちの自分の地位が変わり

戦と同じで命がけなのだと感じた。

今回映画を見る時、普通に楽しんでみてしまったが

楽しむ中にも学びや深いところまで考えるような

見方をしなくてはいけないと感じた。

From:大森俊通@東京校5期生(東京都出身・琉球大学卒)

----------------------------------------------------

この日の新聞アウトプットは実行生先輩方に総括をしていただいた。

そこで教わったのが、もっと多くの記事を扱うようにテンポを速めるということ。

いくら大きなテーマでも、詳しい人がいるならともかく、

少ない知識の者同士が長く話し合うより多くの記事に触れた方がよい。

確かにそのとおりだと思う。

これから毎日のこの時間をより有意義にしていくために、5期生で工夫していく。

●アウトプット第一の心得

先日の映画学の内容の振り返りを行い、今元さんにアウトプットのご指導をいただいた。

「アウトプットは、第一声が肝心」

結論をまず、持ってくることが第一の心得だと教えていただいた。

この日、私は感じたままにアウトプットしたが、これからはこの心掛けを一番に据えて行う。

●自信

自信とは「自分を信じる」と書く。

今回、先生は「今の自分で充分」とい思うことが大事だとおっしゃった。

自分はまだまだだと思うことが成長に繋がると思っていたので、

はじめは納得ができなかったが、聞いていると意味がよくわかった。

自分が不十分だと思っていると、今、勝負することができなくなってしまう。

今の自分でできることは沢山あって、それらに積極的に挑戦していくには

自分を信じることが大切だと教えてくださった。

もちろん成長するように努力することは大切だが、自信を持つことも忘れないようにする。

今回の講演で何かを成し遂げるために重要な考えをまた一つ、教えていただいた。

From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)

---------------------------------------------------------

●上海研修

いよいよ明日に迫った上海研修。

言葉についての準備が不十分だった。

どのような言葉を覚えておくべきか

もう少し勉強し少しでも使えるようにしなくてはいけない。

どこに行くにしてもジェスチャーだけでは限界があるだろうし

現地の人と少しでもコミュニケーションをすることも

やはり大事だろう。

少しでも言葉を覚えたり

コミュニケーションの取り方をまずは本から学んで

上海で試してみる。

●映画学振り返り

今回は清州会議についてアウトプットをしたが

映画の深い部分を今回はあまり見れていなかった。

後継者問題、領地配分など

いつの時代でもあり得る問題でありながら

清州会議という会議の場面にスポットを当てている映画だが

その奥にあるのは戦と同じ必死の戦いなのだと感じた。

どのような戦略を取るか、誰を後継者にするのが正当かなど

さまざまな策によってのちの自分の地位が変わり

戦と同じで命がけなのだと感じた。

今回映画を見る時、普通に楽しんでみてしまったが

楽しむ中にも学びや深いところまで考えるような

見方をしなくてはいけないと感じた。

From:大森俊通@東京校5期生(東京都出身・琉球大学卒)

----------------------------------------------------

●新聞アウトプット

南出さんより、一時間で2つくらいの記事しか議論しないのは

もったいないとのご指摘をいただいた。

よくわからずあーだこーだ言い合っても仕方がないとのことだ。

無理に議論を膨らませようとすると論点がわからなくなる。

今回からは無理に議論を引き伸ばさず、次々とやるようにする。

●ホームルーム

映画学のアウトプットや上海研修の準備などに当てられた。

映画学では、本質を見抜けておらず、浅いところしか読み取れていない。

当時の状況や、正確な史実ではどうだったのかなど学びが足りないと痛感した。

また、自分がこれからどうするかという面が抜けており、落としこめていない。

自分はこれからどうするかということも考えながら見るようにする。

From:牛島知之@東京校5期生(熊本県出身・熊本県立大学卒)

---------------------------------------------------------

南出さんより、一時間で2つくらいの記事しか議論しないのは

もったいないとのご指摘をいただいた。

よくわからずあーだこーだ言い合っても仕方がないとのことだ。

無理に議論を膨らませようとすると論点がわからなくなる。

今回からは無理に議論を引き伸ばさず、次々とやるようにする。

●ホームルーム

映画学のアウトプットや上海研修の準備などに当てられた。

映画学では、本質を見抜けておらず、浅いところしか読み取れていない。

当時の状況や、正確な史実ではどうだったのかなど学びが足りないと痛感した。

また、自分がこれからどうするかという面が抜けており、落としこめていない。

自分はこれからどうするかということも考えながら見るようにする。

From:牛島知之@東京校5期生(熊本県出身・熊本県立大学卒)

---------------------------------------------------------

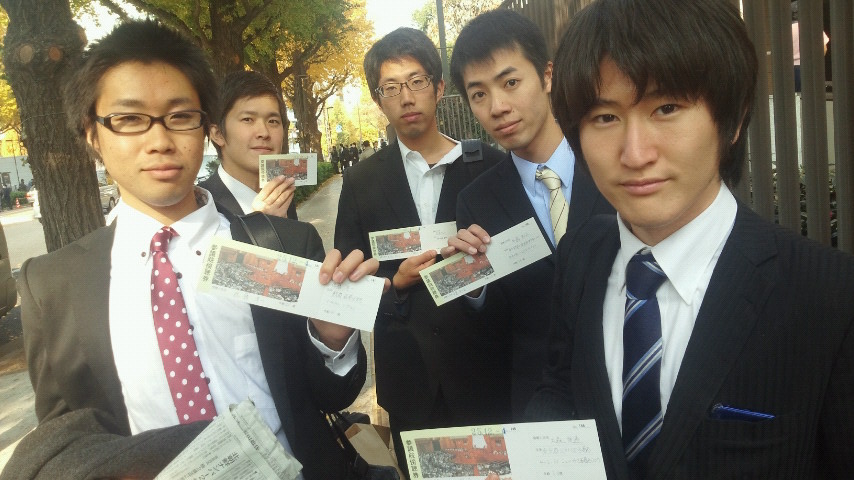

平成25年(2013)【12月4日(水)】 参議院本会議 傍聴

2013/12/04 11:53:42

コメント (0)

--------------------------------

--------------------------------●1日の流れ

9:00 朝礼

9:30 新聞アウトプット

・2チームに分かれて

10:00 昼食、移動

11:00 受付開始(参議院会館別館)

11:30 参議院会館へ

・国会審議が始まるまで待機

13:30 国会審議開始

・「秘密保護法案」

14:00 休憩、待機

15:00 予定がある者は解散

15:40 一時解散

・国会再開まで待つも、始まらず →解散 。

ニュースで知ったが、深夜4時までかかった。

--------------------------------

●『参議院本会議見学』

初めて、本会議というものを生で傍聴しました。

傍聴した日は、秘密保護法案が議題でしたので、本会議場は

いきなり「こんな会議、間違ってる!」などの野次で荒れていました。

国会議事堂の外はというと、推定300人のデモ隊と警備隊が占拠していました。

そんなデモ隊と警備隊を、国会見学に来た小学生の団体が、

先生と一緒に目に焼き付けていました。小学生がこの様子を見学することは、

テレビなどではなかなか放送されない世の中の真実を知る、という意味で

正しい教育だと感じます。

生だからこそ、体にも染み付きます。メディアに洗脳されないようにもなります。

本会議傍聴を通して、新聞からでは感じる事が出来ないリアルを感じました。

現場に行くことは、そこで話し合われている事を自分事にできる力があります。

From:井浪康晴@東京校4期生・実行生(京都府出身・鳥取大学卒)

---------------------------------------------------

●新聞アウトプット

本日は国会見学と言うことで秘密保護法についての記事をディスカッションした。

この法案の反対派には、海外に情報を売っていて、この法案が通ると困るから

反対している人もいる、という説があることを聞いた。

日本の法律ではあるが、影響はとても大きなものとなるのだなと感じた。

もちろんそういう人ばかりではないと思うが、国の真ん中にそういう人が

いるかもしれないと考えると恐ろしい。

一つ一つの事の背景を調べて自分なりの意見を持つようにする。

●本会議見学

参議院での本会議を傍聴した。

外での秘密保護法案反対のデモがすごく、それだけ注目されているのだなと感じ

傍聴出来るのか不安だったが、以外と中まで入る人は多くなかったため、すんなり入れた。

初めての議会傍聴は、想像以上に賑やかに感じた。

傍聴席は静かだが、国会議員の方々は反対の野次が凄かった。

そして投票の時は議員同士でのお話していたりもあり、その熱量に驚いた。

あっという間に休審してしまったため中身はよくつかめなかったが、

国が法律を決めるための審議を見ることができ、良かった。

また自分だけでも見に行く。

From:牛島知之@東京校5期生(熊本県出身・熊本県立大学卒)

---------------------------------------------------------

●国会傍聴

実際に生で観ることで、

TVではわからない、生のことがわかる。

今回は、よくわからないままに、

休廷してしまったが、

そのことによって、何故、休廷したのか、がものすごく気になりました。

実際に行き、当事者となることで、

自分事とし、知識を深めていくことが、

重要だと感じました。

From:高岸知広@東京校5期生(兵庫県出身・金沢学院大学卒)

---------------------------------------------------------

●国会傍聴

国会での傍聴は、東京にいていつでも行くことができるからこそ

自分自身今まで行ったこともなく

テレビでも一応放送されるから

わざわざ行く人も少ないのだろう。

今回傍聴をしてみてまず感じたのは

携帯電話さえ会議場に持ち込めないなどといった

そのセキュリティの厳重さだ。

当然といえば当然なのだろうが

国の政策が決まる現場であることを

まざまざと感じた。

そして実際の会議の場だが

今回は待ちに待ち、

開始したと思ったら30分くらいで休憩に入り

そのまま再開されなかったりと

わざわざ行ったのに残念だと思うところもあったが

今回の秘密保護法案などの政策に対する

与党と野党のせめぎあいという点を感じることができた。

国会傍聴を終えてから新聞を読むと

政治面の記事について今までよりも

イメージをしやすかった。

実際に現場に行くということが

いかに大切かを改めて感じた。

From:大森俊通@東京校5期生(東京都出身・琉球大学卒)

----------------------------------------------------

本日は国会見学と言うことで秘密保護法についての記事をディスカッションした。

この法案の反対派には、海外に情報を売っていて、この法案が通ると困るから

反対している人もいる、という説があることを聞いた。

日本の法律ではあるが、影響はとても大きなものとなるのだなと感じた。

もちろんそういう人ばかりではないと思うが、国の真ん中にそういう人が

いるかもしれないと考えると恐ろしい。

一つ一つの事の背景を調べて自分なりの意見を持つようにする。

●本会議見学

参議院での本会議を傍聴した。

外での秘密保護法案反対のデモがすごく、それだけ注目されているのだなと感じ

傍聴出来るのか不安だったが、以外と中まで入る人は多くなかったため、すんなり入れた。

初めての議会傍聴は、想像以上に賑やかに感じた。

傍聴席は静かだが、国会議員の方々は反対の野次が凄かった。

そして投票の時は議員同士でのお話していたりもあり、その熱量に驚いた。

あっという間に休審してしまったため中身はよくつかめなかったが、

国が法律を決めるための審議を見ることができ、良かった。

また自分だけでも見に行く。

From:牛島知之@東京校5期生(熊本県出身・熊本県立大学卒)

---------------------------------------------------------

●国会傍聴

実際に生で観ることで、

TVではわからない、生のことがわかる。

今回は、よくわからないままに、

休廷してしまったが、

そのことによって、何故、休廷したのか、がものすごく気になりました。

実際に行き、当事者となることで、

自分事とし、知識を深めていくことが、

重要だと感じました。

From:高岸知広@東京校5期生(兵庫県出身・金沢学院大学卒)

---------------------------------------------------------

●国会傍聴

国会での傍聴は、東京にいていつでも行くことができるからこそ

自分自身今まで行ったこともなく

テレビでも一応放送されるから

わざわざ行く人も少ないのだろう。

今回傍聴をしてみてまず感じたのは

携帯電話さえ会議場に持ち込めないなどといった

そのセキュリティの厳重さだ。

当然といえば当然なのだろうが

国の政策が決まる現場であることを

まざまざと感じた。

そして実際の会議の場だが

今回は待ちに待ち、

開始したと思ったら30分くらいで休憩に入り

そのまま再開されなかったりと

わざわざ行ったのに残念だと思うところもあったが

今回の秘密保護法案などの政策に対する

与党と野党のせめぎあいという点を感じることができた。

国会傍聴を終えてから新聞を読むと

政治面の記事について今までよりも

イメージをしやすかった。

実際に現場に行くということが

いかに大切かを改めて感じた。

From:大森俊通@東京校5期生(東京都出身・琉球大学卒)

----------------------------------------------------

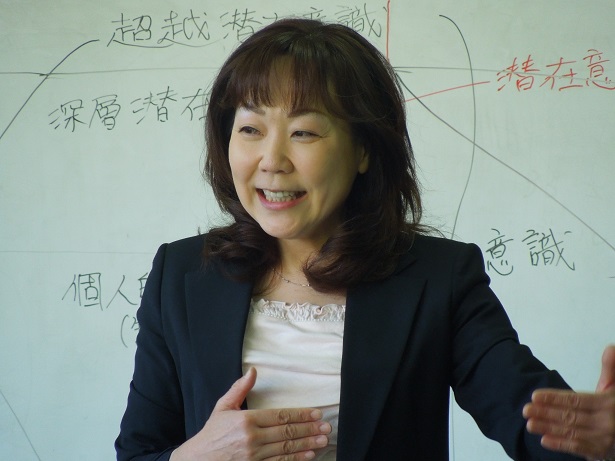

平成25年(2013)【12月3日(火)】 手帳術/横前淳子先生(ラジオパーソナリティ)&DJ学/横前忠幸先生(株式会社いと忠 代表取締役)

2013/12/03

コメント (0)

--------------------------------

--------------------------------●1日の流れ

9:00 朝礼、掃除

9:40 上海研修の確認

10:00 横前淳子先生「手帳術」

・シンクロ発表

・潜在意識

・妬みの感情をなぜ抱いてはいけないか。

・南出さん、井浪さんのマインドマップ発表

12:00 昼休憩

13:00 横前忠幸社長「DJ学」

・DJ体験(大森、高岸)

・編曲の違いなどによる同じ曲での違い

・日本で売れた世界の音楽

16:10 終礼、解散

--------------------------------

●普段の生活を

横前淳子先生は夢や目標を達成するだけでなく、普段の生活を豊かにする

知恵を教えてくださる。

「妬み」の話は印象的だった。

「妬み」はマイナスの感情だし、妬む対象は大体が身近な人物で、

もっと大きな、本当に目標にすべきものが見えなくなってしまう。

結果的に自分の目標を失ってしまう。

自分の道を進む。

また、シンクロ体験の話からは「幸せは不幸の顔をしてやってくる。

運は不運の顔で訪れる。」という言葉を学んだ。

一見不運見えるものが実は幸福を導くものであるかもしれない。

逆境をどう捉えるかで、掴める幸運も変わってくるのではないか、と思う。

●普段の生活で…

普段耳に入ってくる音楽や情報がいかに制限され、狭いものと

なっているのかがよくわかった。

講義では一つの音楽アルバムという材料で、違ったテーマとなった放送の

聴き比べをしたが、得られる情報、イメージが全く違った。

情報を一面だけで捉えてはいけないとこはもちろんだが、自分が何かを

発信するときも伝えたい印象をよく考えて行わなければならない。

この日も多くの知らない音楽を学んだ。

自分は音楽に詳しい方だと思っていたが、まだまだ学ぶべきものはある。

国、時代にとらわれず、上質な音楽を知るには自分から探しにいかなければならない。

From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)

---------------------------------------------------------

●学び

●学び・横前先生「手帳術」

妬みについてのお話で、なぜ妬んではいけないのか?というと、

妬みというのは相手が理想の姿に近いが故にわく感情で、

理想にたいしてマイナス感情をぶつけることはよくないためだそうだ。

なぜいけないか、そのようなこと考えたこともなかった。

妬んでしまう場合にはどういう面に妬んでしまいそうなのか、

そこに自分のどうなりたい感情があるのか考えてみる。

・横前社長「DJ学」

音楽というと

自分は好きだと思った音楽を聴いて良いなぁと思う程度で

余り深く聴いてこなかった。

しかし今回、編曲の違いや視点の違いで、同じ曲でもまったく

イメージが違い、音楽の奥深さを感じ、面白かった。

自分はまだ音楽を聴いて楽しくなるくらいしか感じられないので、

好きな音楽くらいもう少し調べて深く知っていく。

From:牛島知之@東京校5期生(熊本県出身・熊本県立大学卒)

---------------------------------------------------------

●手帳術by横前淳子先生

●手帳術by横前淳子先生シンクロマップについて講義をしていただき

先輩のシンクロマップも見せていただいた。

壁に貼ったり手帳に貼り付けたり

目に見えるところに夢を描いたシンクロマップを置くことで

常に夢を意識するため夢を引き寄せることができる。

その夢を書く際にも否定的な言葉を使ってしまっては

その否定する前の言葉につられて

良い効果が生まれなくなってしまう。

カルマという言葉も出てきたが

非現実的な話のようで

実は原因と結果がきちんとつながっていると感じた。

シンクロマップを作成し夢を毎日意識する。

●DJ学by横前社長

同じアーティストの同じアルバムを題材にしたとしても

その取り上げ方が変われば伝わり方が変わる。

それは何を伝えたいからというテーマが

はっきりとしているからこそだと感じた。

それはDJ以外のすべてのもので

通じるものだと感じた。

またかつては日本にも多くの国の音楽が入ってきていたが

最近はアメリカ一辺倒になっている。

多くの音楽を知っているようでも

現代の人はほんの狭い範囲の音楽の中からしか

音楽を聴くことができていない。

他の国の音楽やほかの時代の音楽に触れることで

音楽というものに対する視野もとても広がると感じた。

音楽に限らず、良く知っているつもりでも

それがほんの一部の情報でしかないことは多くあるだろうし

それは本質をとらえていないということだ、と感じる。

何事においても視野を広げ、本質を見る目を養っていく。

From:大森俊通@東京校5期生(東京都出身・琉球大学卒)

----------------------------------------------------

平成25年(2013)【11月28日(木)】 事業創造/鳥越昇一郎先生(マーケティングウィング鳥越事務所 代表)

2013/11/28

コメント (0)

--------------------------------

●1日の流れ

9:00 朝礼、掃除

9:40 新聞アウトプット

10:30 事業創造by鳥越昇一郎先生

・事業とは何か

・事業活動の原理原則

・経営品質賞受賞企業について

11:30 休憩

12:15 事業創造再開

・ワークショップ、学生の事業発表

・収支計画について

16:00 終礼

16:15 講義終了

19:00 れきべん@松陰本舗

冷戦終結と普通の国を目指す日本

21:00 れきべん懇親会

--------------------------------

●新聞アウトプット

ローソンがUSENで音楽配信をする記事、

学研がミャンマーで学習塾を開く記事について。

ローソンの音楽配信について、今までBtoBで行われていたUSENが

BtoCを行うようになり、実現したのは子会社であるHMVを含めた1300万人の会員、

1日900万人が訪れるローソンの集客力があったから実現した。

「ラジオ型」で提供されるが、既存のやり方ではなく全く新しい配信方法が

生まれるかもしれない。

ミャンマーで学習塾を開く記事については、外資系教育サービス会社に

目立った参入例がないのが大きい。日本の算数・理科の授業が

翻訳されたぐらいでほとんど変わらないにも関わらず人気があり質も高いと

いわれている点が面白いと感じた。同じ教育学部メソッドにも関わらず

日本では面白くないと理系離れが起こるのは、理系科目に対する偏見があるように感じる。

●鳥越先生への事業創造

新聞アウトプットでも言われていたが、対象の「本質」を捉えていないといけない。

私の事業である保育施設は子どもの発達段階にあわせることが非常に重要になり、

本質と大きく関係すると思うが今までのプランにはその点が抜けていた。

「保育士免許を取ろうとする意志がプランから感じられない」といった意見が

でた時、免許を取ることを考えていない自分に気づいた。

大切な点であるにも関わらずきちんとした知識がなければ子どもの発達段階に

あわせることもできない。保育、とりわけ子どもの発達段階や心理についての知識をつける。

From: 春山恭平@東京校5期生ダッシュ生(東京都出身・杏林大学4年)

------------------------------------------------------------------

●1日の流れ

9:00 朝礼、掃除

9:40 新聞アウトプット

10:30 事業創造by鳥越昇一郎先生

・事業とは何か

・事業活動の原理原則

・経営品質賞受賞企業について

11:30 休憩

12:15 事業創造再開

・ワークショップ、学生の事業発表

・収支計画について

16:00 終礼

16:15 講義終了

19:00 れきべん@松陰本舗

冷戦終結と普通の国を目指す日本

21:00 れきべん懇親会

--------------------------------

●新聞アウトプット

ローソンがUSENで音楽配信をする記事、

学研がミャンマーで学習塾を開く記事について。

ローソンの音楽配信について、今までBtoBで行われていたUSENが

BtoCを行うようになり、実現したのは子会社であるHMVを含めた1300万人の会員、

1日900万人が訪れるローソンの集客力があったから実現した。

「ラジオ型」で提供されるが、既存のやり方ではなく全く新しい配信方法が

生まれるかもしれない。

ミャンマーで学習塾を開く記事については、外資系教育サービス会社に

目立った参入例がないのが大きい。日本の算数・理科の授業が

翻訳されたぐらいでほとんど変わらないにも関わらず人気があり質も高いと

いわれている点が面白いと感じた。同じ教育学部メソッドにも関わらず

日本では面白くないと理系離れが起こるのは、理系科目に対する偏見があるように感じる。

●鳥越先生への事業創造

新聞アウトプットでも言われていたが、対象の「本質」を捉えていないといけない。

私の事業である保育施設は子どもの発達段階にあわせることが非常に重要になり、

本質と大きく関係すると思うが今までのプランにはその点が抜けていた。

「保育士免許を取ろうとする意志がプランから感じられない」といった意見が

でた時、免許を取ることを考えていない自分に気づいた。

大切な点であるにも関わらずきちんとした知識がなければ子どもの発達段階に

あわせることもできない。保育、とりわけ子どもの発達段階や心理についての知識をつける。

From: 春山恭平@東京校5期生ダッシュ生(東京都出身・杏林大学4年)

------------------------------------------------------------------

●事業創造、これから

今回の事業創造は課題が全然進まずとにかく反省しなければならないが、

それもここまでにする。

個展が落ち着いたので、これからはとにかく事業創造に集中する。

鳥越先生は、事業を創り上げる方法を理論で掴みやすく教えてくださる。

また、この講義で一番活かすべきなのは他の人の意見だろう。

私はビジネスというと知識も少ないし、アイデアをひねり出すのも苦手だと思う。

それだけに、周りのみんなの意見は貴重だし、本当に参考になる。

課題をこなし、講義という場を上手く活用していく。

事業創造という授業は残り少ないが、ベンチャー大學の核となる講義なので、

今からは最優先課題として取り組む。

From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)

---------------------------------------------------------

●新聞アウトプット

5期生と松本さん、鳥越先生にも参加していただき、議論した。

鳥越先生と松本さんは社会についてよく知っていて、補足がとても詳しかった。

新聞を読んでいる年月と、本質を見抜く力が本当にすごい。

自分はまだ何が本質なのか考える習慣ができていない。

毎日新聞を読むことで、まずは情報を多く入れていく。

●鳥越先生の事業創造

松陰本舗で鳥越先生より事業創造の講義を受けさせていただいた。

今回の講義で事業の原型が定まってきた。

自分自身ではそこまで良いものと思っていなかったが、

鳥越先生や松本さん、五期生の仲間が膨らましてくれた。

本当に有難い。

ただ、収支などの具体的な部分が決まっていない。

必要な経費と類似企業の価格調査を上海前までに調べ、一度相談する。

ようやく見つけたチャンス、しっかりと掴む。

From:牛島知之@東京校5期生(熊本県出身・熊本県立大学卒)

---------------------------------------------------------

今回の事業創造は課題が全然進まずとにかく反省しなければならないが、

それもここまでにする。

個展が落ち着いたので、これからはとにかく事業創造に集中する。

鳥越先生は、事業を創り上げる方法を理論で掴みやすく教えてくださる。

また、この講義で一番活かすべきなのは他の人の意見だろう。

私はビジネスというと知識も少ないし、アイデアをひねり出すのも苦手だと思う。

それだけに、周りのみんなの意見は貴重だし、本当に参考になる。

課題をこなし、講義という場を上手く活用していく。

事業創造という授業は残り少ないが、ベンチャー大學の核となる講義なので、

今からは最優先課題として取り組む。

From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)

---------------------------------------------------------

●新聞アウトプット

5期生と松本さん、鳥越先生にも参加していただき、議論した。

鳥越先生と松本さんは社会についてよく知っていて、補足がとても詳しかった。

新聞を読んでいる年月と、本質を見抜く力が本当にすごい。

自分はまだ何が本質なのか考える習慣ができていない。

毎日新聞を読むことで、まずは情報を多く入れていく。

●鳥越先生の事業創造

松陰本舗で鳥越先生より事業創造の講義を受けさせていただいた。

今回の講義で事業の原型が定まってきた。

自分自身ではそこまで良いものと思っていなかったが、

鳥越先生や松本さん、五期生の仲間が膨らましてくれた。

本当に有難い。

ただ、収支などの具体的な部分が決まっていない。

必要な経費と類似企業の価格調査を上海前までに調べ、一度相談する。

ようやく見つけたチャンス、しっかりと掴む。

From:牛島知之@東京校5期生(熊本県出身・熊本県立大学卒)

---------------------------------------------------------

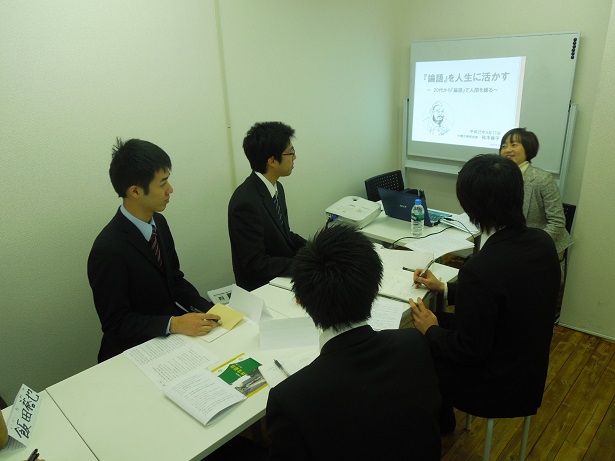

平成25年(2013)【11月27日(水)】 論語/祐木亜子先生(作家、翻訳家)

2013/11/27 22:22:01

コメント (0)

--------------------------------

--------------------------------●1日の流れ

9:00 朝礼、掃除

9:45 松陰神社参拝、5期生が神社を案内

10:15 教室へ

・一般聴講者の4名も来られる

10:30 講義「論語」/祐木亜子先生(作家、翻訳家)

1、素読実践

2、素読について

3、日本と孔子

4、孔子について

5、論語の魅力

12:00 終了、質疑応答

12:30 食事

13:15 新聞アウトプット

14:00 上海研修について

・行きたい場所確認

・地図、注意事項確認

・行動予定確認

15:00 終礼、解散

--------------------------------

●論語の講義

論語と孔子について改めて勉強させていただいた。

論語というものは孔子の死後に書かれた

孔子と弟子の言行録であり

道徳の古典であり、

日本人のバックボーンである。

2000年以上も前、紀元前に作られ

日本に伝えられると

聖徳太子、徳川家康、渋沢栄一と

さまざまな時代において、その影響があり

日本人の魂の根幹をなす一部であることも感じる。

その論語を作った孔子がどのような人物かというと

吉田松陰先生によく似ていることに驚いた。

孔子は貧しい家の出でありながら

親が占いを生業としていることから早くから

文字の読み書きを学び、15歳のころには学業を志した。

その後も政治の道を志したり、50歳のころには14年にも及ぶ旅に出たり

帰国した後は弟子が自然とでき、その数は3000人にも上ったという。

松陰先生と似通うところが多々あり、

後世に強い影響を与える人間というものには

何か本質というか、共通点があることを感じた。

そして、その似通う点はやはり教えにも通じている点が多々あった。

たとえば論語の中にある

三慧(聞、思、修)における

修の意味は学んだことを実践するという意味だ。

やはり一番大切なのは

実践、実行することなのだと感じた。

教え方についても似た点があり

孔子が弟子に「仁」の意味について教える際にも

その弟子の力量に応じて言葉を選び、

しかも答えを教えるのではなく

ヒントを教え考えさせるという方法を取っていたそうだ。

人に強い影響を与える共通点として

先生が教え子に教え与えるのではなく

教え子に主体性を持たせ、考えさせることが大切なのだと感じた。

また講義をされている祐木先生を見ていて感じたのは

論語の教えが身に付き実践されているのだと感じた。

たとえば先生は学生が以前にさりげなく言った言葉や

将来の夢について覚えてくださっている。

そのことについて質問した際にも

それが人に対する礼儀であると答えてくださった。

おそらく、そうして身についているのは

素読をされているからこそなのだろう。

なので今後の実践項目として

①論語を知るために論語物語を買う

②論語を身につけるために素読を毎日1行でも行う

を上げ、実行していきます。

From:大森俊通@東京校5期生(東京都出身・琉球大学卒)

----------------------------------------------------

紀元前の人物の考え・教えが、

紀元前の人物の考え・教えが、今も役に立ち、自分たちの教えとなっている事に

改めて驚く。

また、孔子の弟子の能力や学問レベル、

正確や人間としての出来

不出来に応じた指導は、

これから、部下をもつ上で必要な技能だと感じる。

2000年前であろうと、

今なお受け継がれる教えは、

必ず自分の物にしなければならないと感じた。

論語物語を読むことと、

最低でも週に1回、

素読をするようにします。

From:高岸知広@東京校5期生(兵庫県出身・金沢学院大学卒)

---------------------------------------------------------

●学び

●学び聴講してくださる一般の方に多く来ていただいており、

いつも以上に気が引き締まった。

祐木先生から論語を教えていただく中で、論語は聖徳太子の

17条の憲法や吉田松陰先生の思想に影響を与えているという

ことを学んだ。

祐木先生は当たり前のことが書かれていると言われていたが、

紀元前に出来た書物が今もなお受け継がれているのは

その当たり前のことがとても大切なことだからだろう。

今私に不足している自分を律すること、人のことを考えて過ごすことを

学ぶためにも論語を学ぶことは意義深そうだ。

だから今回祐木先生にオススメしていただいた「論語物語」を読んで勉強する。

・新聞アウトプット

ロシアでダイドーが自動販売機を置くと言う記事と、減反政策が

終わることについての記事を議論した。

ロシアでダイドーが自動販売機を置く記事では、日本では当たり前の

自動販売機があちらでは珍しいということ、

それを通して日本の治安の良さ等を学んだ。

やはり海外と日本では常識も感覚も違うのだなと改めて感じた。

これからも新聞を読むときに、海外と日本の違い等も読んでみる。

減反政策が終わることについて、説明をしていると、誤解している

ところがあることが分かった。

以前どこかで見たことをそのまま当たり前のこととして話していた。

人に自分の知っていることを説明すると誤解していたことや気付いて

いなかった点に気付くことができる。

一分間スピーチでも、自分の知っていることについてアウトプットしてみる。

From:牛島知之@東京校5期生(熊本県出身・熊本県立大学卒)

---------------------------------------------------------

RSS 2.0

RSS 2.0