東京校の講義レポート

平成26年(2014)【1月21日(火)】 事業創造/鳥越昇一郎先生(マーケティングウィング鳥越事務所 代表)

2014/01/21

コメント (0)

----------------------------------------------------

●1日の流れ

9:00 朝礼、掃除

9:40 新聞アウトプット

11面 コンビニ売上高1.1%減

・議論、鳥越先生による総括

10:30 鳥越昇一郎先生による「事業創造」講義

・事業創造とは

・事業を始める理由

自由裁量

自己表現

生涯自由

独自能力

収入コントロール

→自由・自己表現のため、自分が大切

・自分の個性を活かす

高校生の事業コンクール、紹介

・知られている技術を事業化している。

・既存のものでもひねりを加えれば事業に顧客価値はお客様満足

→顧客価値創造

11:30 昼食

12:30 5期生、事業発表 ①佐藤 ②牛島 ③大森 ④高岸

・発表 10分

・学生アドバイス、鳥越先生、ライター永野久美さんアドバイス 20分

16:00 総括

・永野久美さんによる感想

・事務局総括

・鳥越昇一郎先生総括

16:20 終礼、解散

--------------------------------

●新聞アウトプット

新聞を見るとき、そこに書いてあるのは

断片的な情報だという浮ことを意識する。

構造的にどうなっているのかを考え、

初めて真の意味が分かってくる。

書かれている事はどこからの目線で

書かれた物なのかを行き来して読んで行きます。

●事業創造

今回のお話で一番刺激的だったことは、

高校生の事業計画を知れたことだ。

自由な発想で面白く、

今にでもできそうなくらいなものだった。

特に面白いとおもったことは、空気清浄をする花だ。

これなら、オフィスに置いくことも提案できるし、場所も取らない。

知られていないものを、見つけ提供することも

事業創造なのだと気がついた。

自分の事業創造も新しいことを考えるだけでなく、

昔からあることと結びつけて考えて行きます。

From:高岸知広@東京校5期生(兵庫県出身・金沢学院大学卒)

---------------------------------------------------------

●1日の流れ

9:00 朝礼、掃除

9:40 新聞アウトプット

11面 コンビニ売上高1.1%減

・議論、鳥越先生による総括

10:30 鳥越昇一郎先生による「事業創造」講義

・事業創造とは

・事業を始める理由

自由裁量

自己表現

生涯自由

独自能力

収入コントロール

→自由・自己表現のため、自分が大切

・自分の個性を活かす

高校生の事業コンクール、紹介

・知られている技術を事業化している。

・既存のものでもひねりを加えれば事業に顧客価値はお客様満足

→顧客価値創造

11:30 昼食

12:30 5期生、事業発表 ①佐藤 ②牛島 ③大森 ④高岸

・発表 10分

・学生アドバイス、鳥越先生、ライター永野久美さんアドバイス 20分

16:00 総括

・永野久美さんによる感想

・事務局総括

・鳥越昇一郎先生総括

16:20 終礼、解散

--------------------------------

●新聞アウトプット

新聞を見るとき、そこに書いてあるのは

断片的な情報だという浮ことを意識する。

構造的にどうなっているのかを考え、

初めて真の意味が分かってくる。

書かれている事はどこからの目線で

書かれた物なのかを行き来して読んで行きます。

●事業創造

今回のお話で一番刺激的だったことは、

高校生の事業計画を知れたことだ。

自由な発想で面白く、

今にでもできそうなくらいなものだった。

特に面白いとおもったことは、空気清浄をする花だ。

これなら、オフィスに置いくことも提案できるし、場所も取らない。

知られていないものを、見つけ提供することも

事業創造なのだと気がついた。

自分の事業創造も新しいことを考えるだけでなく、

昔からあることと結びつけて考えて行きます。

From:高岸知広@東京校5期生(兵庫県出身・金沢学院大学卒)

---------------------------------------------------------

●新聞アウトプット

コンビニの既存店舗の売り上げが落ちているという記事について議論した。

その中で、私たちは新聞に載っている情報のみ使って議論したが、

鳥越先生からコンビニの市場について話をしていただいた。

するとコンビニの売り上げが小売業の売り上げ全体の15%を占めていたり、

1年間に全ての国民が120回来ているという計算になったり、

コンビニという市場はとんでもなく大きいのだなと改めて実感した。

また、コンビニは定義そのものが顧客満足になっているということで、

ビジネスの勉強の上でも面白い教材だなと感じた。

改めて、コンビニと言う事業について調べて勉強する。

●事業創造

高校生の事業創造を聴いてみて、自分よりもはるかに年下の子たちが

すごくしっかりとした事業を作っていて、動き出している人もいる、

ということに衝撃を受けた。

年齢が若くても、知識、経験が足りなくても動き出してみることが大事だと

改めて学んだ。

その後、自分の事業を発表し、アドバイスを頂いた。

自分なりに考えたつもりだったが、自分の想像以上に色々な展開が考えられて、

ターゲットも戦略も多くのアドバイスを頂いた。

まだ考えが足りないということと、自分が考えた事業にもう少し

夢と自信をもっていいということを学んだ。

改めて自分の事業を通して何が一番したいのかを考え、形にする。

From:牛島知之@東京校5期生(熊本県出身・熊本県立大学卒)

-------------------------------------------------------------

コンビニの既存店舗の売り上げが落ちているという記事について議論した。

その中で、私たちは新聞に載っている情報のみ使って議論したが、

鳥越先生からコンビニの市場について話をしていただいた。

するとコンビニの売り上げが小売業の売り上げ全体の15%を占めていたり、

1年間に全ての国民が120回来ているという計算になったり、

コンビニという市場はとんでもなく大きいのだなと改めて実感した。

また、コンビニは定義そのものが顧客満足になっているということで、

ビジネスの勉強の上でも面白い教材だなと感じた。

改めて、コンビニと言う事業について調べて勉強する。

●事業創造

高校生の事業創造を聴いてみて、自分よりもはるかに年下の子たちが

すごくしっかりとした事業を作っていて、動き出している人もいる、

ということに衝撃を受けた。

年齢が若くても、知識、経験が足りなくても動き出してみることが大事だと

改めて学んだ。

その後、自分の事業を発表し、アドバイスを頂いた。

自分なりに考えたつもりだったが、自分の想像以上に色々な展開が考えられて、

ターゲットも戦略も多くのアドバイスを頂いた。

まだ考えが足りないということと、自分が考えた事業にもう少し

夢と自信をもっていいということを学んだ。

改めて自分の事業を通して何が一番したいのかを考え、形にする。

From:牛島知之@東京校5期生(熊本県出身・熊本県立大学卒)

-------------------------------------------------------------

平成26年(2014)【1月18日(土)】 人生のイニシエーション-矛盾-/濱口晴彦先生(早稲田大学名誉教授)

2014/01/18

コメント (0)

--------------------------------

●1日の流れ

09:00 朝礼、掃除

09:35 新聞アウトプット

13面 SNS「終活」のススメ

SNSに限らず、終活でどんなビジネスチャンスがあるか議論した。

9面 ユニクロ「世界共通」転換

ユニクロが欧州で赤字とからもがいているという議論をしていた。

欧州からすると、日本の服などイメージの面で売れない。

例えば私たちが中国製や韓国製の食品に対して抱くイメージのようなものとのこと。

赤字ではあるが、それは投資であり、ユニクロはとても大きな挑戦をしている。

11:15 昼休憩

12:00 芋販売

13:30 濱口先生による講義

・矛盾ということについて

・矛盾を解決することをアウフヘーベン

・近代以前、社会というものはなく、公と私のみという構造

・昔「働く」ことは「使命」だった。

・今は何か行動することは、必要不可欠な行動である「work」と、そうではない「labor」の二種類がある。

・「使命」だった「働く」ことが「labor」になってきた。

・「社会」とは人々がテーブルを挟んで向かい合っている状態のこと

15:15 掃除、終礼

--------------------------------

●まだ掴めていない

私たちがまだ掴めていない感覚を、局長が教えてくださる。

ユニクロが欧米での売り上げ不振に、それぞれの国向けの商品を

開発する、という記事を扱ったが、

日本人が海外に打って出るときの基本的な背景が掴めていない、という

ご指摘を受けた。

日本の技術力は各国で認められているが、ファッションでは欧米の方が格上だ。

アジアの中でカリスマのような存在の日本でも、ヨーロッパに出ると

常にまだ格下のイメージが伴う。

私たちがアジア製の商品をどう思うか?という例を挙げて教えてくださった。

他にも、新聞記事の赤字・黒字には振り回されない、まだまだ人間社会には

サラブレッドの人や根回しが大きな役割を果たしている、などの話をしてくださった。

本などで学ぶことも大事だが、このような感覚を教えていただけることは本当にありがたい。

これからも貪欲に身につけていく。

●現代人の人生と矛盾

「近代以降、私たちは大きな矛盾を選択しなくてはならなくなった。

選択は苦痛を伴う」という。

濱口晴彦先生に、公・私・社会という三つの構図となった近代以降の、

それゆえ生まれた矛盾について講義していただいた。

近代以前、社会というものはなく、公と私のみという構造だった。

先生のおっしゃる社会というのは、公と完全に切り離された、

いわゆる自由な社会という意味だ。

私たちの生活の根幹となっているのは「働く」ということであるが、

かつては「働く」ことは「使命(calling)」だった。

何か行動することは、必要不可欠な行動である「work」と、

そうではない「labor」の二種類があり、近代になって

社会が形成されたことで、「calling」だった「働く」ことが

「labor」になってきたという。

それが近代の不幸だと先生はおっしゃっていた。

社会が形成されるまでの近代の以前の人々にとって「働く」ということが

どういうことか、考えたことはなかった。

自由な社会となった幸福の裏には、laborと対峙しなければならなく

なった不幸が潜んでいた。

今、「働く」を直前に控えている私たちが心得ておくことは大切だと感じた。

また、「社会」とは人々がテーブルを挟んで向かい合っている状態の

ことだ、というお話があった。

私は松下村塾の講義風景を思い浮かべた。

議論するために向かい合っている配置。

それは現代社会の縮図だったのではないだろうか。

先生は、創造的に生きていると矛盾に直面せざるを得ないとおっしゃっていた。

人間しか、人生について考えることはしないという。

現代の人生と向き合う上で矛盾は不可避だ。

改めて、現代社会、矛盾、人生について考えていきたいと思った。

私にとってのworkで追求していく。

From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)

---------------------------------------------------------

●1日の流れ

09:00 朝礼、掃除

09:35 新聞アウトプット

13面 SNS「終活」のススメ

SNSに限らず、終活でどんなビジネスチャンスがあるか議論した。

9面 ユニクロ「世界共通」転換

ユニクロが欧州で赤字とからもがいているという議論をしていた。

欧州からすると、日本の服などイメージの面で売れない。

例えば私たちが中国製や韓国製の食品に対して抱くイメージのようなものとのこと。

赤字ではあるが、それは投資であり、ユニクロはとても大きな挑戦をしている。

11:15 昼休憩

12:00 芋販売

13:30 濱口先生による講義

・矛盾ということについて

・矛盾を解決することをアウフヘーベン

・近代以前、社会というものはなく、公と私のみという構造

・昔「働く」ことは「使命」だった。

・今は何か行動することは、必要不可欠な行動である「work」と、そうではない「labor」の二種類がある。

・「使命」だった「働く」ことが「labor」になってきた。

・「社会」とは人々がテーブルを挟んで向かい合っている状態のこと

15:15 掃除、終礼

--------------------------------

●まだ掴めていない

私たちがまだ掴めていない感覚を、局長が教えてくださる。

ユニクロが欧米での売り上げ不振に、それぞれの国向けの商品を

開発する、という記事を扱ったが、

日本人が海外に打って出るときの基本的な背景が掴めていない、という

ご指摘を受けた。

日本の技術力は各国で認められているが、ファッションでは欧米の方が格上だ。

アジアの中でカリスマのような存在の日本でも、ヨーロッパに出ると

常にまだ格下のイメージが伴う。

私たちがアジア製の商品をどう思うか?という例を挙げて教えてくださった。

他にも、新聞記事の赤字・黒字には振り回されない、まだまだ人間社会には

サラブレッドの人や根回しが大きな役割を果たしている、などの話をしてくださった。

本などで学ぶことも大事だが、このような感覚を教えていただけることは本当にありがたい。

これからも貪欲に身につけていく。

●現代人の人生と矛盾

「近代以降、私たちは大きな矛盾を選択しなくてはならなくなった。

選択は苦痛を伴う」という。

濱口晴彦先生に、公・私・社会という三つの構図となった近代以降の、

それゆえ生まれた矛盾について講義していただいた。

近代以前、社会というものはなく、公と私のみという構造だった。

先生のおっしゃる社会というのは、公と完全に切り離された、

いわゆる自由な社会という意味だ。

私たちの生活の根幹となっているのは「働く」ということであるが、

かつては「働く」ことは「使命(calling)」だった。

何か行動することは、必要不可欠な行動である「work」と、

そうではない「labor」の二種類があり、近代になって

社会が形成されたことで、「calling」だった「働く」ことが

「labor」になってきたという。

それが近代の不幸だと先生はおっしゃっていた。

社会が形成されるまでの近代の以前の人々にとって「働く」ということが

どういうことか、考えたことはなかった。

自由な社会となった幸福の裏には、laborと対峙しなければならなく

なった不幸が潜んでいた。

今、「働く」を直前に控えている私たちが心得ておくことは大切だと感じた。

また、「社会」とは人々がテーブルを挟んで向かい合っている状態の

ことだ、というお話があった。

私は松下村塾の講義風景を思い浮かべた。

議論するために向かい合っている配置。

それは現代社会の縮図だったのではないだろうか。

先生は、創造的に生きていると矛盾に直面せざるを得ないとおっしゃっていた。

人間しか、人生について考えることはしないという。

現代の人生と向き合う上で矛盾は不可避だ。

改めて、現代社会、矛盾、人生について考えていきたいと思った。

私にとってのworkで追求していく。

From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)

---------------------------------------------------------

●感覚を掴めていない…ブランドイメージは先行する

ユニクロが欧米に出店し殴り込みに出るという記事を議論したが、

日本人にも、今だにアジアを下に見ている所があるのは事実。

アジアと提携よりヨーロッパと提携の方がよく聞こえるし、

パソコンはアジア製品よりヨーロッパ製品の方が価値を感じてしまう。

「だから、ユニクロが欧米へ行ったとき、未だに日本のファッションは下に

見られてるんだ」と言われたとき、そんな事は全く想像が付かなかった

自分が恥ずかしかった。ユニクロさんだから何とかなるのではないか?という考えでいた。

全て、歴史だ。

そこから作られたイメージだ。

歴史の勉強とか、そこから来る各国の日本への見方をもっと勉強しなければならない。

●選挙は利権争いである。

若者には政治教育をあえてさせない。

既得権益に気付く若者を増やさないため、というお話は衝撃だった。

●民間企業は政治へ強い影響力を持つ

間違いなく、国における民間会社の持つ役割は大きいと私も言われて感じる。

「松下幸之助が政治家をやると言ったら、皆、投票するでしょ?」と

例え話をして下さった。確かに私も信頼して投票するだろう。

人間のイメージなのだが、経済界でうまくやった人間は、国の運営も

同じように上手くしてくれるだろう、と人々は考える。

それだけ経済の力は、政治に影響を及ぼせる位、大きくなった。

●人生はコントロールしてゆくもの

人生の矛盾を、アウフヘーベン(日本語:止揚)してゆく事について講義頂いた。

"矛盾の止揚"とは議論の仕方で、2つの矛盾した主張があったら、

議論を通じると全体像が見えてきて、食い違う2つの主張を合わせた

1つの事実が結論として出てくる事を言うそうだ。

人は生きていく限り様々な矛盾に会い、うまく問題解決して乗り越える。

私の解釈が入るかもしれないが、

1例として仕事をしたい、でも遊びたいという2つの矛盾する欲求があったときに、

どちらか1つを犠牲にせずに、2つをうまく実行する1つの答えを出して

生活を組み立てるとかが、矛盾の止揚ではなかろうか。妥協ではなく、

矛盾を止揚する人生を歩む様心掛けてゆきたい。

●正義と社会

濱口先生は「正義が行われづらい社会になった」と言われる。

近代は、人として正しい仕事を行なおうとすると、そちらより

社会に受け入れられる、つまり富を生む仕事が優先される。

仕事は元々喜びだったのだが、会社が出てきた事によって、

仕事はlabor(=苦痛を伴う労働)とwork(仕事)、あとaction(活動)の3つに

分かれたという(ハンナ・アーレント、ドイツの思想家)。これは

「活動的生活」という言葉に関する定義だそうだ。

"儲けを考えない、だが必要だと、自分の考えを持って

動いた仕事(根底に「義」あり)"を、例えばworkというそうだ。

古代ローマ時代などの、社会の成り立ちについても教えて頂けた。

「公」と「私」の2つの矛盾があったとき、かつて近代化する

前の時代はこうだ。仕事は、lavor(労働)とwork(仕事)に分かれていた。

私を家と考えると、富を作るのは労働者の役割。そして家主のみが

富を使い、公の代表として出ていける。つまり公に関われるのは

ごく一部の人間で、一部の権力者のみが作る国だ。

かつて古代は、その様な公の為に動けるのは金を持っている人

だけだった。だが今は違う。

また現代の私達は「lavorよりworkの割合を増やさなければならない」と

濱口先生はおっしゃっている。

公的な力もかつてより弱まり、働く幅も大分広がってきた。

利を得る事柄もして、そして公の為に自分の考え動く「仕事」を

どう増やすかという矛盾の止揚を行ない、自由な発想で

義士の様に義を行なえる人間を目指していく。

From:小林諒也@東京校4期生・実行生(北海道出身・公立はこだて未来大学院卒)

---------------------------------------------------------------------------

ユニクロが欧米に出店し殴り込みに出るという記事を議論したが、

日本人にも、今だにアジアを下に見ている所があるのは事実。

アジアと提携よりヨーロッパと提携の方がよく聞こえるし、

パソコンはアジア製品よりヨーロッパ製品の方が価値を感じてしまう。

「だから、ユニクロが欧米へ行ったとき、未だに日本のファッションは下に

見られてるんだ」と言われたとき、そんな事は全く想像が付かなかった

自分が恥ずかしかった。ユニクロさんだから何とかなるのではないか?という考えでいた。

全て、歴史だ。

そこから作られたイメージだ。

歴史の勉強とか、そこから来る各国の日本への見方をもっと勉強しなければならない。

●選挙は利権争いである。

若者には政治教育をあえてさせない。

既得権益に気付く若者を増やさないため、というお話は衝撃だった。

●民間企業は政治へ強い影響力を持つ

間違いなく、国における民間会社の持つ役割は大きいと私も言われて感じる。

「松下幸之助が政治家をやると言ったら、皆、投票するでしょ?」と

例え話をして下さった。確かに私も信頼して投票するだろう。

人間のイメージなのだが、経済界でうまくやった人間は、国の運営も

同じように上手くしてくれるだろう、と人々は考える。

それだけ経済の力は、政治に影響を及ぼせる位、大きくなった。

●人生はコントロールしてゆくもの

人生の矛盾を、アウフヘーベン(日本語:止揚)してゆく事について講義頂いた。

"矛盾の止揚"とは議論の仕方で、2つの矛盾した主張があったら、

議論を通じると全体像が見えてきて、食い違う2つの主張を合わせた

1つの事実が結論として出てくる事を言うそうだ。

人は生きていく限り様々な矛盾に会い、うまく問題解決して乗り越える。

私の解釈が入るかもしれないが、

1例として仕事をしたい、でも遊びたいという2つの矛盾する欲求があったときに、

どちらか1つを犠牲にせずに、2つをうまく実行する1つの答えを出して

生活を組み立てるとかが、矛盾の止揚ではなかろうか。妥協ではなく、

矛盾を止揚する人生を歩む様心掛けてゆきたい。

●正義と社会

濱口先生は「正義が行われづらい社会になった」と言われる。

近代は、人として正しい仕事を行なおうとすると、そちらより

社会に受け入れられる、つまり富を生む仕事が優先される。

仕事は元々喜びだったのだが、会社が出てきた事によって、

仕事はlabor(=苦痛を伴う労働)とwork(仕事)、あとaction(活動)の3つに

分かれたという(ハンナ・アーレント、ドイツの思想家)。これは

「活動的生活」という言葉に関する定義だそうだ。

"儲けを考えない、だが必要だと、自分の考えを持って

動いた仕事(根底に「義」あり)"を、例えばworkというそうだ。

古代ローマ時代などの、社会の成り立ちについても教えて頂けた。

「公」と「私」の2つの矛盾があったとき、かつて近代化する

前の時代はこうだ。仕事は、lavor(労働)とwork(仕事)に分かれていた。

私を家と考えると、富を作るのは労働者の役割。そして家主のみが

富を使い、公の代表として出ていける。つまり公に関われるのは

ごく一部の人間で、一部の権力者のみが作る国だ。

かつて古代は、その様な公の為に動けるのは金を持っている人

だけだった。だが今は違う。

また現代の私達は「lavorよりworkの割合を増やさなければならない」と

濱口先生はおっしゃっている。

公的な力もかつてより弱まり、働く幅も大分広がってきた。

利を得る事柄もして、そして公の為に自分の考え動く「仕事」を

どう増やすかという矛盾の止揚を行ない、自由な発想で

義士の様に義を行なえる人間を目指していく。

From:小林諒也@東京校4期生・実行生(北海道出身・公立はこだて未来大学院卒)

---------------------------------------------------------------------------

平成26年(2014)【1月17日(金)】 皇居周辺ジョギング(山近義幸理事長代行)、 女子プロレス学 /中島安里紗先生(女子プロレスラー)

2014/01/17

コメント (0)

--------------------------------

--------------------------------●1日の流れ

6:00 ホテルグランドパレス集合

6:15 ジョギング開始

昭和館、靖国神社についてベン大生が説明、山近社長が補足してくださる。

靖國神社の周りには資料館が多くある。

6:30 ラジオ体操

6:45 彌生慰霊堂

山近社長に解説していただく。

警察官や消防士の方が入られているそうだ。

7:00 皇居周辺ジョギング

走る前に山近社長より皇居の中に入れること、東京の一等地に

これだけ大きく作っていて誰も文句を言わないことからも

日本における皇族についての説明をしていただく。

東条英機暗殺計画という本を通し、高木惣吉さんという方の紹介をしていただく。

8:00 ジョギング終了、移動

11:00 サクラスタジオ到着

11:30 中島安里紗選手の講義

ご家族についてや、プロレスの世界に入られたきっかけなどを話していただく。

12:00 お昼休憩

13:30 新聞アウトプット

2面 「グーグル、スマホから車へ」

今後車業界にどのような戦略で攻めていくのか、車業界は受け入れるのかなど議論

9面 「ブランド消費 中国異変」

中国のブランド戦略を通してブランドについて議論した。

1面 「アジア、投資規制緩和」

規制緩和による影響、為替が上がるかどうか議論した。

14:30 終礼

--------------------------------

●ジョギング

早朝は気持ちがいい。

日本の最も重要な、中心とも言える、東京の皇居周辺。

山近理事長に案内していただきながらマラソンをすることができた。

皇居の中には実は入ることができるということや、皇居の植物は外のものと

エネルギーが全く違うなど、多くのことを教えていただき、贅沢な時間を

過ごすことができた。

皇居で走ることは今はブームになっているが、私の父親も昔毎日走っていたらしい。

一度は同じ景色を見てみたいと思っていたので、今回のような機会を

いただいて、本当に感謝しています。

●ライブ感

女子プロレスラーの中島安里紗さんの対談形式の授業に参加させていただいた。

本などで、対談の文章はよくある。

しかし実際の生の場、その場でしか感じられないことがあると思う。

その場でしか聞けない内容もあるだろう。

中島さんは壮絶な人生を経験されていて、苦難の道を歩んで、

今のスポットライトが当たる立場にある。

幼い頃から憧れていたプロレスラーにジュニア時代からなったが、

自立したいために一度引退したというお話が印象に残った。

20歳に自立のために引退。

それほど強い二十歳がどれほどいるのだろうか。

それから数年はケータイショップで社会人経験をし、それから大変な訓練を経て復帰。

今に至る人生のお話を聞くと、現在の栄光の立ち位置が至極当然に思える。

栄光にはそれなりの道がある。

私も見習っていく。

また、山近理事長のインタビューに圧倒された。

引き込まれる面白さやストーリーを作っていて、ときには気が引き締まるような

緊張感のある場にしていたりと、本当に凄い質問力だった。

From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)

---------------------------------------------------------

●皇居周辺ジョギング

朝早くから集まり、

ラジオ体操をしマラソンを行う。

肌寒いが、走っている内に

少しずつ体が温かくなり

気持ち良い朝を迎えることができた。

また走っているうちに股関節に痛みを感じ、

運動を不足を自覚した。

皇居の周りには様々な人が居る事が分かった。

山近社長も、中條先生と知り合ったのは、

ウォーキング最中に接触したと聞いている。

新しい出会いやきっかけを求め、

ウォーキングを始めるのも良いと思う。

●中島安里紗さんの講義

わずか25歳でチャンピオンとなり、

その試合には、他の人とは違った迫力があると聞く。

インタビューを聞いている中で、印象に残ったのは

過去の重さと語る口調の軽さだ。

なぜそんな風に話せるのか。

それは、自分の中で区切りをつけているからだと私は感じた。

どんな過去も受け入れ、前に進む力にしている。

中島安里紗さんには3年間の空白期間がある。

一度は舞台から去り、その後に見事に帰り咲いている。

その強さは、自分の向上心もあるのだろうが、

ライバルに恵まれているということもあるのだと思う。

これらの事から、一抹の人物になろうと考えるならば、

自身の過去を受け入れ進む力にする事、

自分を全力でぶつける事が出来るライバルを作る事、

その上で自分を磨いて行く事が必要な事なのだと感じた。

From:高岸知広@東京校5期生(兵庫県出身・金沢学院大学卒)

---------------------------------------------------------

●皇居周辺ジョギング

●皇居周辺ジョギング自分の体力の低下を思い知らされた。

ベン大では体育の講義はほとんどないだけに

自分でその時間を確保しなくてはいけないと感じた。

●中島安里紗選手講義

四谷サクラスタジオにて

女子プロレスラー中島安里紗選手の

インタビューに同席させていただいた。

以前試合を見て強烈に印象に残っていた選手なので

とても貴重な場で緊張した。

最初に印象に残った言葉は

「プロレス業界には闘争心だけで入ったので・・・」

と、さりげない言い方で言った言葉だった。

子どものころの家庭環境も壮絶で

強烈な人生を歩まれたようだ。

その歩みが今の情熱的な性格を培ったのだろう。

また一度引退し、働いてから復帰したという経験は

他の選手からの厳しい視線にもつながったかもしれないが

一層強くならなくてはいけない立場となったのではないかと感じた。

休憩時間には質問もさせていただけた。

どのような時に一番熱くなるかを聴くと、

試合の時は常に熱くなるとのことだった。

どんなに緊張していても入場の曲とともに

気持ちが切り替わるとのことで、

やはり度胸のある方だと感じた。

お話を聴いていると、怖いものなんてなさそうだったので

怖いものがあるか聞いてみると、やはりないとのことだった。

それでも過去に一度だけ怖いと感じる選手にもあたったことがあるとのことだが

思い出してもその一度だけのようだったので、

本当に怖いもの知らずなのだと感じた。

終始思ったことは口に出す方で

正直であり、過激にも感じたが

それができるのも度胸と、自信があるからなのだろう。

過去に他のプロレスの選手からも感じたが

本当に強い人は何も隠す必要がないのだと感じた。

From:大森俊通@東京校5期生(東京都出身・琉球大学卒)

----------------------------------------------------

●女子プロレス学

中島安里紗さんのお話を伺いました。

感情を素直に表現する方でした。

「先輩は全員ライバル!」

「団体を私が盛り上げる!」

など、聞いていて気持ちいいです。

言いたい事を言うだけでなく、中島さんは、言った事を

形に変えるすさまじい努力をされます。だから、24歳の若さで

チャンピオンになれたのだと感じます。

中島さんが、「プレッシャーは大好き」とおっしゃられていたのが印象的でした。

安定ではなくて、常に上を見て成長・改善を目指されているからこその

発言だと感じました。仕事においてもこの考え方は重要で、

リーダーは特に必要です。安定を目指すようになったら、リーダーを下りるべきです。

From:井浪康晴@東京校4期生・実行生(京都府出身・鳥取大学卒)

---------------------------------------------------

●皇居前にて

●皇居前にて高木惣吉という熊本県のヒーローを、皇居前で山近社長に教えて頂いた

(社長の最近のブームになっている)。

海軍で米内光政や山本五十六の元で働き、反戦の立場で陸軍や天皇に意見を

言った方だそうだ。

当時、陸軍と海軍の間で争いがある中、反対意見を言うのは大変勇気のいることだ。

今の時代に、間違っていて皆が口を閉ざしている事には、

自ら進んで口を出す立場にならなければならない。

●皇居周辺ジョギング

走ると思っていたより長かった。外周は4.1kmほどある。

山近社長は「東京のど真ん中に、これだけの敷地を許す国は他に無い」と

言われていたが、確かにその通りだ。天皇の偉大さを感じる。

また皇居は、ここを中心として、周辺にシャワー室の貸し出しなどビジネスも

発生している面白い場所だ。

私は運動は嫌いだが、絶対歩かないと決めて外周を走った。運動不足なので

本当にきつかった。

スポーツ選手は、どれだけプロになってもランニングをする。

ランニングを行うといった、基礎的なトレーニングを、仕事においても

疎かにしないことが大切だと感じた。

●中島安里紗先生講義、強さの秘密

落ち着いて見える中に、闘争心や努力に裏打ちされた自信の様なものを感じた。

中島先生は16歳の時に業界入りし、そこからJWPの無差別級王者に勝ち上がられる。

若くして上下関係が厳しい社会に入られた事もありしっかりされていた。

また先輩レスラーについては、「上は倒すべき存在ですから」とはっきりおっしゃられた。

倒す「べき」だと、言い切れる所が

見た目と違い闘争心むき出しで驚いた。

私も中島先生の目標意識の強さを見習ってゆく。

また中島先生は、「環境を整えたい、団体は今落ち着く時期なので、私が

頑張らないといけない」とおっしゃっていた。

団体のあり方、お客様への演出を考える経営者としての一面もあった。

力を持った方は、その方の振る舞いで所属する団体の運命を左右する位、影響力を持つと思う。

経営者的目線、責任感があるからこそ、中島安里紗先生の強さがあるのだなと感じた。

From:小林諒也@東京校4期生・実行生(北海道出身・公立はこだて未来大学院卒)

---------------------------------------------------------------------------

平成26年(2014)【1月15日(水)】 日経新聞学/細矢明信先生(エヌアイイーイー 総合研究所 代表取締役)

2014/01/15

コメント (0)

--------------------------------

●1日の流れ

13:00 朝礼、掃除

13:30 新聞アウトプット

13面「イオン、自動車の専門学校」

イオンが専門学校を始めることについて、自転車の市場や今後の採用について議論した。

2面「サントリー、米ビーム社買収」

サントリーがビーム社を買収したことから、世界での戦略について議論した。

15:30 準備

16:00 学生同士のディスカッション

新聞を読む前と読むようになってからの違い

最近の気になる記事

人が選んだ気になる記事に質問

17:00 細矢明信先生の講義/日系

新聞の読むべき場所

1月1日の新聞は残しておかなければならない。

日経平均で3カ月先が見える

経営者の景気予想は残しておき、一年後に予想はどうだったか見比べる。

1月1日の一面の特集はその年一年のテーマ

18:30 終了

--------------------------------

●新聞アウトプット

この日は1日新聞について学ぶ講義。午後からの授業だったので、

いつもより準備に時間を使うことができた。

私は都知事選についての記事を取り上げたが、他の人が選んだ記事についても

ある程度読んでいたので、議論をしていてもすんなり頭に入ってきた。

朝、新聞アウトプットの前に読み込めば読み込むほど、議論をするときに

得られるものが多くなると感じた。

残りの3ヶ月、ベンチャー大學で学べることは最大限、活かすことを意識して学ぶ。

新聞の読み込みの時間をもっと取るようにする。

●新聞を読んだ1年間を振り返ると

今元局長に新聞の講義をしていただいて、新聞を読み始めてからの

一年間の振り返りをすることができた。

考えてみると始める前と今では、私という者が全く別人になったということすら感じる。

読む前はあまりにも知識がなく、大学時代、よくそれで就職活動をしていたなと思う。

就活生にとって新聞を読むことが必須と言われる理由がわかった。

今元局長に話を振られて議論をしていると、まだまだ勉強不足なことがわかる。

本質を掴むということも、充分にできていない。

しかし周りの仲間を見てみると、何年も新聞を読み込んでいる人は、

それに応じて力もついていることが明らかだ。

私もずっと続けていく。

●二割の人になる

細矢先生の日経新聞講座は何度か受けさせていただいたが、

この日は新しく学ぶことができたことも多くあり、気持ちを新たに受けさせていただいた。

ヒト・モノ・カネは全て有利な方向に向かうということ、一年間の変化の

比較をするために1月のはじめの記事は取っておくべき、ということなど、

まだまだ学ばなければならないことは山程ある。

細矢先生の最初のお話も印象的だった。

ご自身の経験談なのだが、試験に何も勉強せずとも新聞を読んでいたので、

なんと受かってしまったという。

新聞の多機能さ、奥深さをまた一つ知った。

先生が最後に教えてくださった、二・八の法則。

学んだことを実行する人はほんの二割で、それを継続できる人はそのまた二割。

私も二割の人間になる。

From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)

---------------------------------------------------------

●1日の流れ

13:00 朝礼、掃除

13:30 新聞アウトプット

13面「イオン、自動車の専門学校」

イオンが専門学校を始めることについて、自転車の市場や今後の採用について議論した。

2面「サントリー、米ビーム社買収」

サントリーがビーム社を買収したことから、世界での戦略について議論した。

15:30 準備

16:00 学生同士のディスカッション

新聞を読む前と読むようになってからの違い

最近の気になる記事

人が選んだ気になる記事に質問

17:00 細矢明信先生の講義/日系

新聞の読むべき場所

1月1日の新聞は残しておかなければならない。

日経平均で3カ月先が見える

経営者の景気予想は残しておき、一年後に予想はどうだったか見比べる。

1月1日の一面の特集はその年一年のテーマ

18:30 終了

--------------------------------

●新聞アウトプット

この日は1日新聞について学ぶ講義。午後からの授業だったので、

いつもより準備に時間を使うことができた。

私は都知事選についての記事を取り上げたが、他の人が選んだ記事についても

ある程度読んでいたので、議論をしていてもすんなり頭に入ってきた。

朝、新聞アウトプットの前に読み込めば読み込むほど、議論をするときに

得られるものが多くなると感じた。

残りの3ヶ月、ベンチャー大學で学べることは最大限、活かすことを意識して学ぶ。

新聞の読み込みの時間をもっと取るようにする。

●新聞を読んだ1年間を振り返ると

今元局長に新聞の講義をしていただいて、新聞を読み始めてからの

一年間の振り返りをすることができた。

考えてみると始める前と今では、私という者が全く別人になったということすら感じる。

読む前はあまりにも知識がなく、大学時代、よくそれで就職活動をしていたなと思う。

就活生にとって新聞を読むことが必須と言われる理由がわかった。

今元局長に話を振られて議論をしていると、まだまだ勉強不足なことがわかる。

本質を掴むということも、充分にできていない。

しかし周りの仲間を見てみると、何年も新聞を読み込んでいる人は、

それに応じて力もついていることが明らかだ。

私もずっと続けていく。

●二割の人になる

細矢先生の日経新聞講座は何度か受けさせていただいたが、

この日は新しく学ぶことができたことも多くあり、気持ちを新たに受けさせていただいた。

ヒト・モノ・カネは全て有利な方向に向かうということ、一年間の変化の

比較をするために1月のはじめの記事は取っておくべき、ということなど、

まだまだ学ばなければならないことは山程ある。

細矢先生の最初のお話も印象的だった。

ご自身の経験談なのだが、試験に何も勉強せずとも新聞を読んでいたので、

なんと受かってしまったという。

新聞の多機能さ、奥深さをまた一つ知った。

先生が最後に教えてくださった、二・八の法則。

学んだことを実行する人はほんの二割で、それを継続できる人はそのまた二割。

私も二割の人間になる。

From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)

---------------------------------------------------------

●気付き

・新聞アウトプット

久々に新聞アウトプットをしたが、議論まで行かず、自分の考えを一度出す

くらいしかできなかった。

知識もそうだが、何故そう言った策をとるのか、何故今なのかを考える力が弱い。

しかしこういう力はビジネスをしていく行く上で必須となる。

新聞をただ読むだけではなく、どうして今というタイミングなのか、

そういう施策をとる理由は何なのか考えながら読む。

そして考えたことをアウトプットしていくことで、精度を高めていく。

・今元局長の講義

最近気になる経済記事について話せ、と言われた時に、しばらく浮かばなかった。

なんとか無難なものが思い浮かび話したが、ぱっと思い浮かばなければ

いざというときに答えられない。

何故すぐに思い浮かばなかったのかというと日常に活用するということがまだできていないためだ。

ただ読んで、知識を得るだけでは読んでいる意味があまりない。

内定先も決まっていて、絞ることもできたはずなのにしていないことはもったいない。

今後はただ読むのではなく、自分に役立てることができる記事を探すようにする。

・細矢先生の講義

講義を受けさせていただくのは4回目ほどだが、回数を重ねて少しずつ分かるようになってきた。

知識が足りないことと、頭が情報量に追い付いていない。

新聞で、いつもは飛ばして読んでいた部分に今後の海外の経済状況が読みとれたり、

今後の経済情勢が予測出来たりと、新聞はただそのときそのときの状況が書いてあるだけではなく、

深く読もうとすればとんでもなく奥が深いものだということを学んだ。

自分は記事を読んで、知識を蓄えることで精一杯となってしまっているので、

今回学んだことを活かし、いつもは飛ばすところも休日に読むようにする。

From:牛島知之@東京校5期生(熊本県出身・熊本県立大学卒)

---------------------------------------------------------

●今元局長による講義

新聞は時勢を知るための手段であり、

1回2回読むのではなく、

続けて読み続けることで力が付いてくる。

自分はまだ1年程だが、2年、3年と読んでいる人の方が

本質をつかむ力があるのは

発言を聞いていると明らかだった。

読んでいる時間が少ないぶん深読みをして行き、

さらにそれだけで終わらず、

その記事が自分とどう関係してくるか、

利用するにはどうするかなどを考え

すべての記事を自分事にできるようにして行きます!

●細矢先生による講義

毎回新しい方のために同じお話をしていただくが、

間が空いているおかげで、

前はよくわからなかったことが、

得心が行くようになったり、

自身の注目する点が変わっていることに気づいた。

新聞は毎日読むものなので、

自分の中に落とし込む読み方をできるようにしてゆきます。

From:高岸知広@東京校5期生(兵庫県出身・金沢学院大学卒)

---------------------------------------------------------

・新聞アウトプット

久々に新聞アウトプットをしたが、議論まで行かず、自分の考えを一度出す

くらいしかできなかった。

知識もそうだが、何故そう言った策をとるのか、何故今なのかを考える力が弱い。

しかしこういう力はビジネスをしていく行く上で必須となる。

新聞をただ読むだけではなく、どうして今というタイミングなのか、

そういう施策をとる理由は何なのか考えながら読む。

そして考えたことをアウトプットしていくことで、精度を高めていく。

・今元局長の講義

最近気になる経済記事について話せ、と言われた時に、しばらく浮かばなかった。

なんとか無難なものが思い浮かび話したが、ぱっと思い浮かばなければ

いざというときに答えられない。

何故すぐに思い浮かばなかったのかというと日常に活用するということがまだできていないためだ。

ただ読んで、知識を得るだけでは読んでいる意味があまりない。

内定先も決まっていて、絞ることもできたはずなのにしていないことはもったいない。

今後はただ読むのではなく、自分に役立てることができる記事を探すようにする。

・細矢先生の講義

講義を受けさせていただくのは4回目ほどだが、回数を重ねて少しずつ分かるようになってきた。

知識が足りないことと、頭が情報量に追い付いていない。

新聞で、いつもは飛ばして読んでいた部分に今後の海外の経済状況が読みとれたり、

今後の経済情勢が予測出来たりと、新聞はただそのときそのときの状況が書いてあるだけではなく、

深く読もうとすればとんでもなく奥が深いものだということを学んだ。

自分は記事を読んで、知識を蓄えることで精一杯となってしまっているので、

今回学んだことを活かし、いつもは飛ばすところも休日に読むようにする。

From:牛島知之@東京校5期生(熊本県出身・熊本県立大学卒)

---------------------------------------------------------

●今元局長による講義

新聞は時勢を知るための手段であり、

1回2回読むのではなく、

続けて読み続けることで力が付いてくる。

自分はまだ1年程だが、2年、3年と読んでいる人の方が

本質をつかむ力があるのは

発言を聞いていると明らかだった。

読んでいる時間が少ないぶん深読みをして行き、

さらにそれだけで終わらず、

その記事が自分とどう関係してくるか、

利用するにはどうするかなどを考え

すべての記事を自分事にできるようにして行きます!

●細矢先生による講義

毎回新しい方のために同じお話をしていただくが、

間が空いているおかげで、

前はよくわからなかったことが、

得心が行くようになったり、

自身の注目する点が変わっていることに気づいた。

新聞は毎日読むものなので、

自分の中に落とし込む読み方をできるようにしてゆきます。

From:高岸知広@東京校5期生(兵庫県出身・金沢学院大学卒)

---------------------------------------------------------

平成26年 1/7(火)・1/8(水) 吉田松陰先生の故郷・萩「第5回 松下村塾合宿」2日目、JVU全国会議

2014/01/08

コメント (0)

●合宿2日目…1月8日(水曜日)

●合宿2日目…1月8日(水曜日)7:00 朝の散歩

2日目の朝、ものすごく寒かった。

体を温める為に体操をし、松陰先生と弟子の金子重ノ輔が入れられた

野山獄と岩倉獄に向けて歩く。

残っているのは、獄跡地のほんの一部で

そこから当時を想像するのは難しかったが

「獄に咲く花」や「蒼天の夢」で見た映像を思い出しながら

そこに立っていると、

一層寒さが際立って感じた。

金子重之助が亡くなったのも同じ1月、

当時だってまともな防寒ができたわけでもないだろう。

病気と重なれば命を落とすのも当然だと感じた。

そしてそのような体調でもまともな施しを受けられないことに

野山獄の武士と岩倉獄の武士より下の身分の者との

絶対的な格差を感じた。

8:00 朝食

朝食を食べるまえに梅地さんから

松陰先生の食事について教えていただいた。

松陰先生は食事にはお金をかけず

ご飯、みそだけでの食事が主だったそうだ。

そのため常に栄養失調気味だったそうだが

それだけお金を勉学に充てようとすることの

情熱を感じた。

自分の食事を振り返った時

食は豊かなのにエネルギーでは松陰先生には

到底及ばないことを感じた。

9:00 塾生生家めぐり

前原一誠は明治後政府にも加わるが

松陰先生の教えから少しずつそれていく政府から

離れていき、そして萩の乱につながっていくようだ。

国を変えるような松陰先生の教えでも

国を背負う立場になると貫くことは難しいのだと感じ

政治というモノの大きさと重さを感じた。

井上勝は長州ファイブで知っていたが

長州ファイブが藩の命でどれだけの覚悟で

密航したのかもっと知りたいと感じた。

映画を観よう。

最後には薩長土連合密議之處の石碑を見たが

ここで久坂玄瑞、坂本竜馬、田中藤七が

国事を語ったそうだ。

薩長土肥連合の先駆けであり

ここから明治維新に向かっていくと考えると

興奮した。

10:00 上田宮司講義、松陰神社祈念館にて

てっきり松陰先生や松下村塾についての講義だと思っていたが

武士道という言葉が多く聞かれ、それがテーマのようだ。

それは松陰先生や塾生の史実を学ぶことより

皆それぞれが持っていたであろう武士道という精神について

学ぶことが大切ということなのではないかと感じた。

講孟余話や士規七則を教材としていただき

少し難しかったが、学生でも理解しやすいようにお話ししてくださった。

講孟余話で印象的だったのは

「経書を読むのは第一義は聖賢にに阿らぬこと要なり」

という言葉だった。

どんな立派な書物や立派な人の発言でも

それを鵜呑みにすることは害にさえなるということだ。

勉強すればするほど意識しなくてはいけないことだと感じる。

物事の本質を知るためにも勉強し

学んだことできちんと判断をできる人間になる。

士規七則では"三端"という言葉が印象に残った。

七則を達成するための立志、択交、読書のことであり

自分の志を立て、良い人と交わり、学ぶことが

大切であるということを感じた。

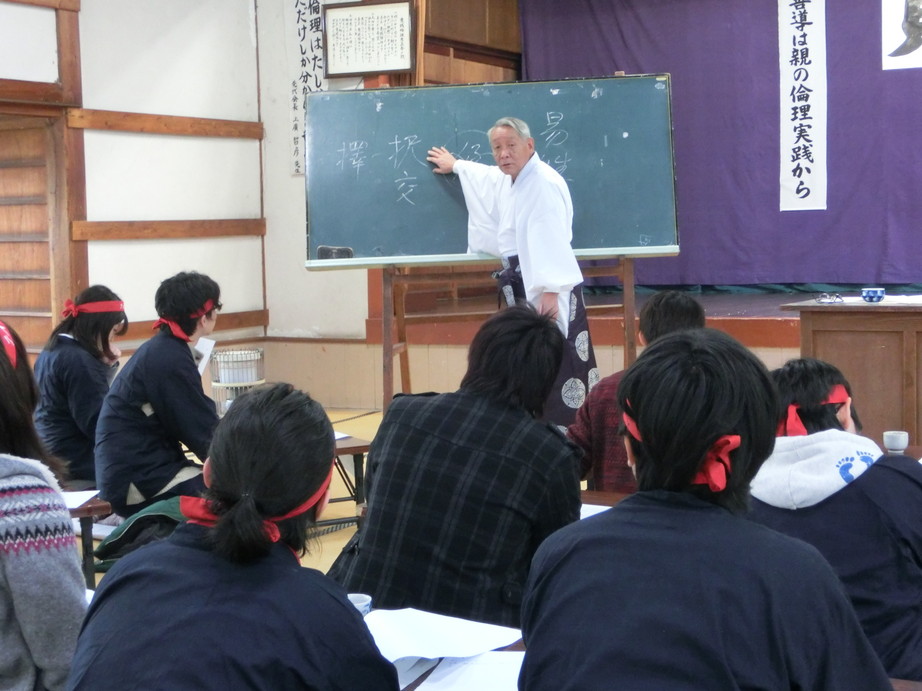

11:30 松下村塾へ

ついに松下村塾の敷居へ入る。

宮司の講義として特別だそうだ。(普段は入室禁止)

かつて松陰先生、そして塾生たちが

実際に学んだ松下村塾に実際に入らせていただくことは

人生でも大きな経験だ。

塾生たちと同じように座り

松陰先生の座っていた位置を教えていただくと

当時のことがなんとなくイメージできる。

ここで行われた教育は

会読や対読のように読書をすることや

時事問題について討論すること

野外活動や武芸とのことで

ベン大と似ていて、ベン大がいかに松下村塾を

目標としているのかを感じた。

この場所で松陰先生は塾生たちと

一人一人語り合い、そして明治が作られていったのだ。

松陰先生は屋根裏に寝ていたようで

そこも見ることができた。

終始、静かに興奮した。

11:45 萩研修アウトプット

この研修を経てベン大は松下村塾に

とても近いということを感じた。

大切なことはその貴重な場をいかに自分の身にするかである。

松下村塾に通った塾生の中には数週間だけ通っただけでも

そこから行動につなげる人がいたそうだから

やはり学んだことをいかに行動につなげるかが大切である。

今元さんが「歴史は発酵する」と仰っていたように

価値と学びのある歴史を学び

自分が今何すべきかを考え行動することが大切なのだと感じた。

13:30 JVU全国会議

昼食を終え、ベン大の全国会議が始まる。

各校の話を聴くと、各校のテーマがあるのを感じた。

名古屋はビジネススキル、徳島や山口は実行、

そうして考えると東京は決めてはいなかったものの

現地現場というのがそれにあてはまるように感じた。

それにしても何かテーマを考え軸にすることは大切と感じた。

各校講義や歴史の学びにも特徴があり

いずれも共通して大切なのは自主的な行動であると感じた。

その中でもやはり東京校は他の分校に比べ

毎日通っている分貴重な機会が多くあることを改めて感じた。

それを生かしていくことがとても大切である。

16:00 道の駅萩往還「松陰記念館」

萩研修を終え、みな解散し、

自分は今元さんの車に乗せていただき移動したが

その途中で道の駅にある「松陰記念館」に立ち寄った。

初日の萩に行くときにも来たのだが

一緒にいた大阪校大上さんや熊本校片橋さんがまだ見ていなかったため

改めて見学した。

この史料館はとてもよくできているのが感動した。

特に松下村塾の講義風景が実物大の教室と

松陰先生と塾生の人形で再現され

音声でどのような講義がされていたのかも

再現されている。

この史料館のおかげで萩でも

松下村塾の講義風景をイメージしやすかった。

資料の展示の仕方も見る人を楽しませる工夫があり

松下村塾についての学びだけでなく

そういった見せ方の勉強にもなった。

16:30 梅地さんを病院へ

梅地さんの病院につき、病室まで送る。

初日の夜の懇親会の時に横でお話を聴きながら感じたのは

梅地さんの足の細さだった。

どのような病気かは聞けなかったのでわからないが

そういった状態でもベン大の合宿に来ていただき

たくさんの場所に行き、たくさんのことをお話ししていただいた。

それはやはり松陰先生の歴史をただ学んでいるのではなく

そこから何かを実行に移しているということなのだと感じる。

そしてそれが歴史力として大切なのだと強く感じた。

梅地さんには心から感謝である。

●まとめ

今回の萩合宿は、昨年1年間のことを振り返り

自分を見つめ直すためにとても良い機会だった。

終始興奮し、いろいろなことを想像しながら

自分の今までのこと、これからのことを考えられた。

久しぶりに会う分校の学生や経営者の方々、

初めて会う人との出会いに恵まれ

松陰先生について語り合うこともできた。

今回の感動と真摯な気持ちを忘れずこれからも生きて、

忘れそうになったらまた萩に来て自分を見直そう。

とても特別な場所に行くことができ、

様々なことを感じることができた

とても良い合宿だった。

From:大森俊通@東京校5期生(東京都出身・琉球大学卒)

----------------------------------------------------

●松下村塾合宿日報、2日目

●松下村塾合宿日報、2日目7:00 朝の体操と散歩に向かう

松陰先生が二度も投獄された野山獄と、共にペリーの船に密航を

企てた金子重之助が投獄された岩倉獄に向かう。

野山獄と岩倉獄は一本道を隔てて向かい合っていた。

二つの獄の距離はとても近く、隣接していながら何もできなかった

松陰先生の残酷な運命を想像すると、胸が苦しくなった。

松陰先生の志がきっかけで金子重之助は夭折してしまった。

友思いの松陰先生がそれからさらに活躍していくのは、公への思いが

あまりにも強かったからだろう。

雨の降る中、狭い獄跡はとても重い空気が立ち込めていた。

ここでの経験が、松陰先生のお考え、意思をより深めたのかもしれない。

8:00 民宿に戻って朝食を取る

久々の数品揃った豪華な朝食。

しかし、松陰先生の普段とっていた食事は、米と金山寺味噌だけという、

質素そのものだったという。

梅地先生に教えていただいた。

それからは私も食事を質素にすることを意識している。

大事なのは、松陰先生は節約した分を自分の勉学のために充てていたという

ことだ。

私も自分への投資を第一に考え、松陰先生に習って、過食にならずに過ごしていく。

9:00 松陰神社まで、塾生たちの生家を巡りながら進む

北尾さんに解説していただいたが、知らないことばかりで、明治維新後も

日本を創るために力を尽くした方々が大勢いることに驚いた。

生家には今も大きな石碑が立っている。

そのわけがわかった。

また、松陰先生に教わった同じ塾生でも、松陰先生没後の行動にかなりの差が

あることを学んだ。

私も塾生たちの動きを学び、松陰先生の教えをどう活かすのか考える

必要があると思った。

10:00 松陰神社にて、上田俊成宮司の講義

松下村塾にとどまらず、国家としての日本、武士道にまで

現代の私たちのこれからに訴えるお話をしてくださった。

日本は権力ではなく権威がずっと威力を保っていた。

それは武士道にも通じることなのだろう。

中国とは違った日本独特の精神。

私は素晴らしいと思う。

知行合一、義、勇、仁、礼、誠、名誉、忠義。

上田宮司はこれら、日本精神を解く鍵を勉強すべきとおっしゃっていた。

よく学び、身につけ、自分の行動に活かす。

士規七則は京都研修のときに学んだが、友は選ぶべきという「択交」の

意味を取り違えていた。

交わるべきものを選ぶのではなく、自らを磨かなければ良い交わりが

できないという意味だ、と教えていただいた。

松陰先生の言葉の一つ一つの意味。

海のように深く、学ぶべきものは限りなく多い。

また、学んだことをそのまま鵜呑みにすることは自分のためにならない、

という教えが印象に残った。

自分はそのまま取り入れてはいないだろうか。

鵜呑みにしないことも意識する必要がある。

宮司からの講義は、これからの活かし方次第で宝になるお話ばかりだと思った。

11:00 ついに松下村塾に入室

狭い。

まず感じた印象はそれだった。

これほど小さいところから、日本を変えるほど大きな方々が生まれた。

やはり松陰先生の教育の成果なのだろう。

人が本来持つ可能性を最大限引き出したのではないか。

中から感じた雰囲気は暗くて厳かだったが、当時は漏れ出すほどの熱気に

包まれていたのだろう。

私たちは松下村塾生のように腰を下ろし、上田宮司には講義をしていただいた。

松陰先生の伊藤博文の評価の話が印象に残った。

初代内閣総理大臣になった伊藤博文は、人徳はあったが当時まだ能力の低い

人だった。

私にも絶対に何か大きなことができる。

確信が深まった。

私が座った席は、たまたま松陰先生がいつも座っていたところだった。

もう実行しないわけにはいかない。

12:00 全員でアウトプット、梅地先生に総括を頂く

今元さんから、「歴史は発酵する」というお言葉をいただいた。

腐る、とは違う、発酵。

学びに来たとしても、その人の姿勢次第でその価値は全く違うものになる。

思えば昨年は最後のアウトプットで自分の不甲斐なさを謝り、

全くお門違いな発言をしてしまった。

全然自主的でなかった、私の姿勢に問題があったのかもしれない。

梅地先生からの、実行をすべきというアドバイスも受け入れることができなかった。

なぜそうおっしゃったのか、意味がわからなかったのだ。

一年経って、今年ははっきり「実行する」と言うことができた。

梅地先生には、私の性質を見抜かれていたのかもしれない。

実行力のなかった私も、必ず変わる。

これからは吉田松陰先生を、尊敬する歴史上の人物の、第一に挙げたい。

13:30 この合宿に集まったメンバーで、JVU全国会議を行った。

各校独自の色があり、運営方法も異なる。

分校の取り組み、例えばビジネス色の強い名古屋校の東南アジア体験研修、

山口校の地域密着の講義などのお話はとても刺激になった。

こうして年に数度集まり、状況を発表し合って意見を述べ合うことは大切だと思う。

ベンチャー大學は運営側も学生も、全国それぞれ強い想いが原動力だ。

この、学校との出会いの場で、一年経ち、学ばせていただけていることを改めて

感謝する機会となった。

ベンチャー大學は、今までの人生で私が真剣に学ぶことができている、唯一の

学校だ。

終生、大切にしていく。

From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)

---------------------------------------------------------

RSS 2.0

RSS 2.0