東京校の講義レポート

令和2年(2020)【9月4日(金)】 夏の出版編集トレーニング5日目 4期生2組

2020/09/04

コメント (0)

令和2年(2020)【9月4日(金)】

夏の出版編集トレーニング5日目

4期生2組

--------------------------------------------------------

《ES≠作文》

私が今まで行ってきた文の書き方は、ESに向かないと判明した。ESにおいて接続詞や反復は不要であり、代わりにできるだけ多くの情報を書き込むことが重要である。個人的にとても新しい視点だった。

《自分の土俵」を目撃した》

他の方のESは、話を見事に自分の土俵に持ち込んでおり、ああこういうことか!と衝撃を受けた。私オリジナルのネタを考えて、その知識の深さを示せればESのみならず面接でも有効である。大切な面接の第一歩としてESを構築していく必要を感じた。

《キレイは礼儀》

字の綺麗さやちゃんとした写真を添付することは、会社への最低限の礼儀である。

パッと見るだけでこちらの姿勢を判断されるのだから、本当にそこに就職したいと考えるのなら、その気持ちをESに反映しなければならない。

《文芸誌の読み方に関して》

文芸誌は新聞のように飛ばし読みで構わない。私は文芸誌をしっかり読み込もうとして挫折した。あの分量を毎月複数冊読めるはずがないのだ。

真面目なだけではなく、要領よくやらなければならない場合もある。とても貴重なことを伺えた。

・私オリジナルのネタを探す。

・必要なものを要領よくこなす。

R.S@早稲田大学

--------------------------------------------------------

インタビューを通じて大切にしたいと思ったのは、「相手の内面を引き出して伝えること」。にも関わらず、発表の際にはついつい情報を並べるだけになってしまった。Tさんが自分について紹介してくださった際、私がミュージカルや観劇が好きだ、と言ったことを「バレエのために色んなものを吸収して活かそうとする姿勢がある」 と表現してくださり、かえって自分が意識していなかった一面に気づかされた。

インタビュアーは上手い質問をすることはもちろん大切だが、それ以上に、相手から得た情報からどれだけ内面を汲み取ってうまく言い表せるかが極めて重要であると感じた。

上手い質問ができなかったなあと諦めるのではなく、少しでも得た情報からどんどん相手の像を膨らませること、これも立派な洞察力の1つなのかもしれない。

この力は、普段人間関係を築くうえでも必要不可欠だ。自分は会話の中で、何を話せば良いのだろうと悩んでしまうことがあるが、その原因も恐らくここにあるのだろう。

相手を知って、理解して、さらに興味がわいて、また知って、もっと理解する。この連鎖を大切にしていきたい。

・歴史の本を読む

《楽しいと思う気持ちに目を向ける》

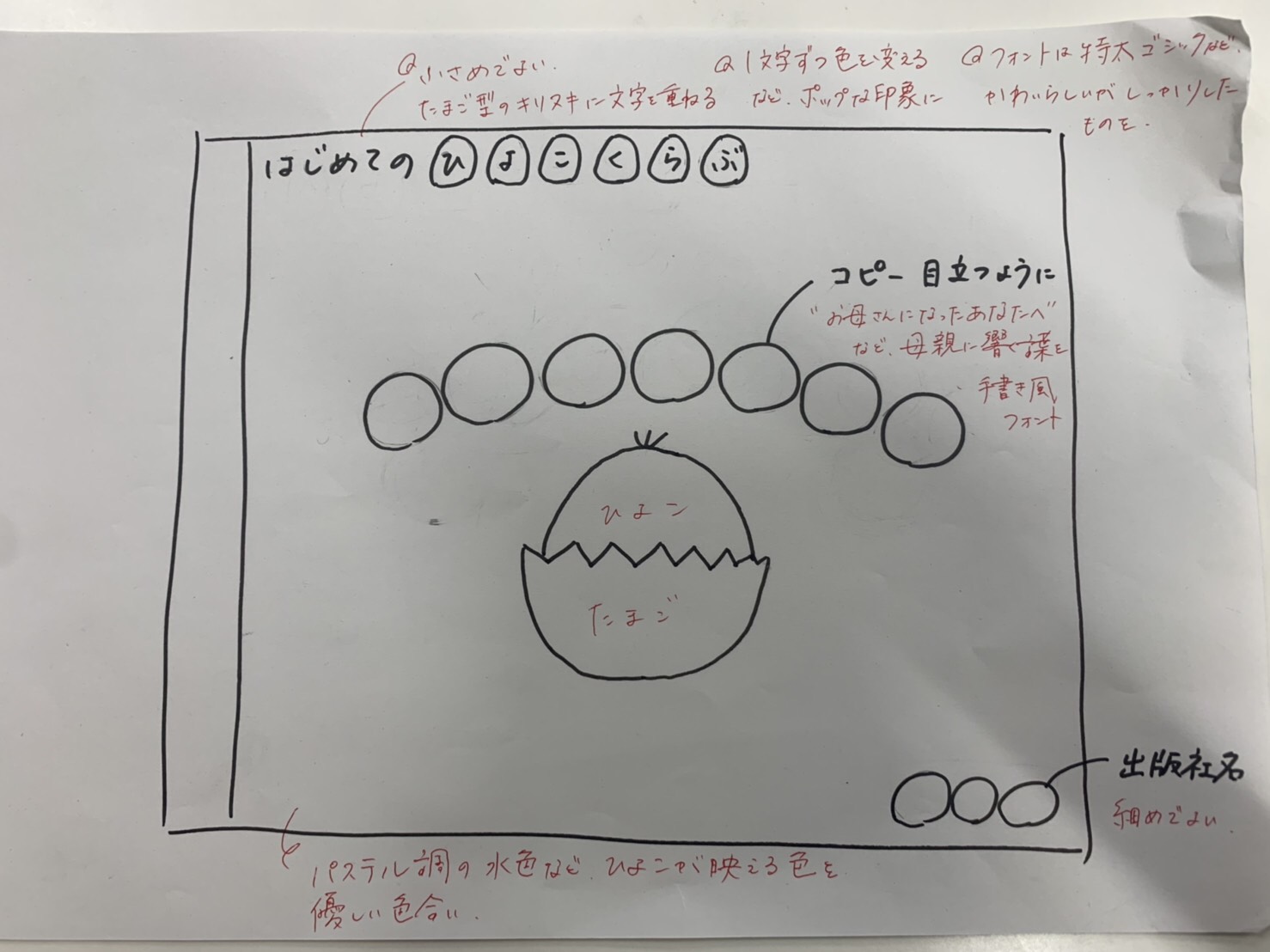

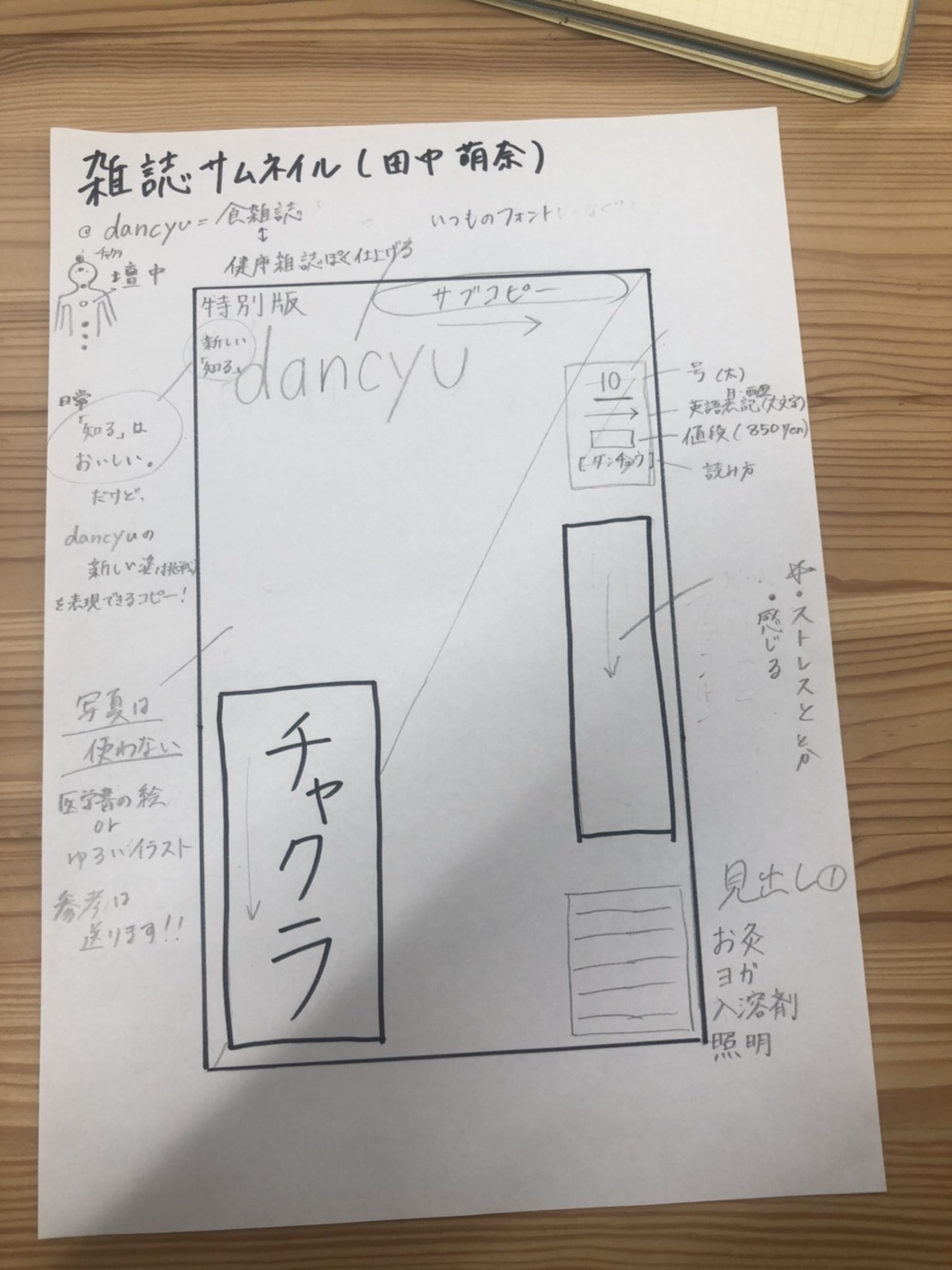

サムネ制作を通して、本人がどういう心境で作ったかはわ見る側にも伝わることが驚くほど良く分かった。どんなものでも楽しむ気持ちをもてることが1番ではあるが、

自分が楽しいと思えるものは何なのかを知ることも大切にしたい。

・オールナイトニッポンを聞く

フリートークの中でSさんとTさんが熱く語っており、とっても聞きたくなってしまった。やはり色んな人と交流できるのは、本当に楽しい。

5日間とは思えないほど、メンバーへの愛がとても深まった。この出会いに心から感謝したい。

本日で直接会えるのは最後になってしまったのでとても寂しいが、またどこかで皆で集まってお話できる日を楽しみにしている。

A.S@早稲田大学

--------------------------------------------------------

《論点設定の難しさ》

今日の新聞アウトプットの自分の選んだ記事について。やはり一面の記事がいいのかと思い、自分としても興味のひかれた記事をとりあげた。

だが8面にも関連記事があることもあり、要約の時点で少し大変だった。用意した論点も大概的な意見を求めるものになってしまい反省しなければならない。Tさんがされていたように自分ももっと記事に関する事柄を調べて、皆さんに共有できる資料を用意しなければいけなかったとも反省した。

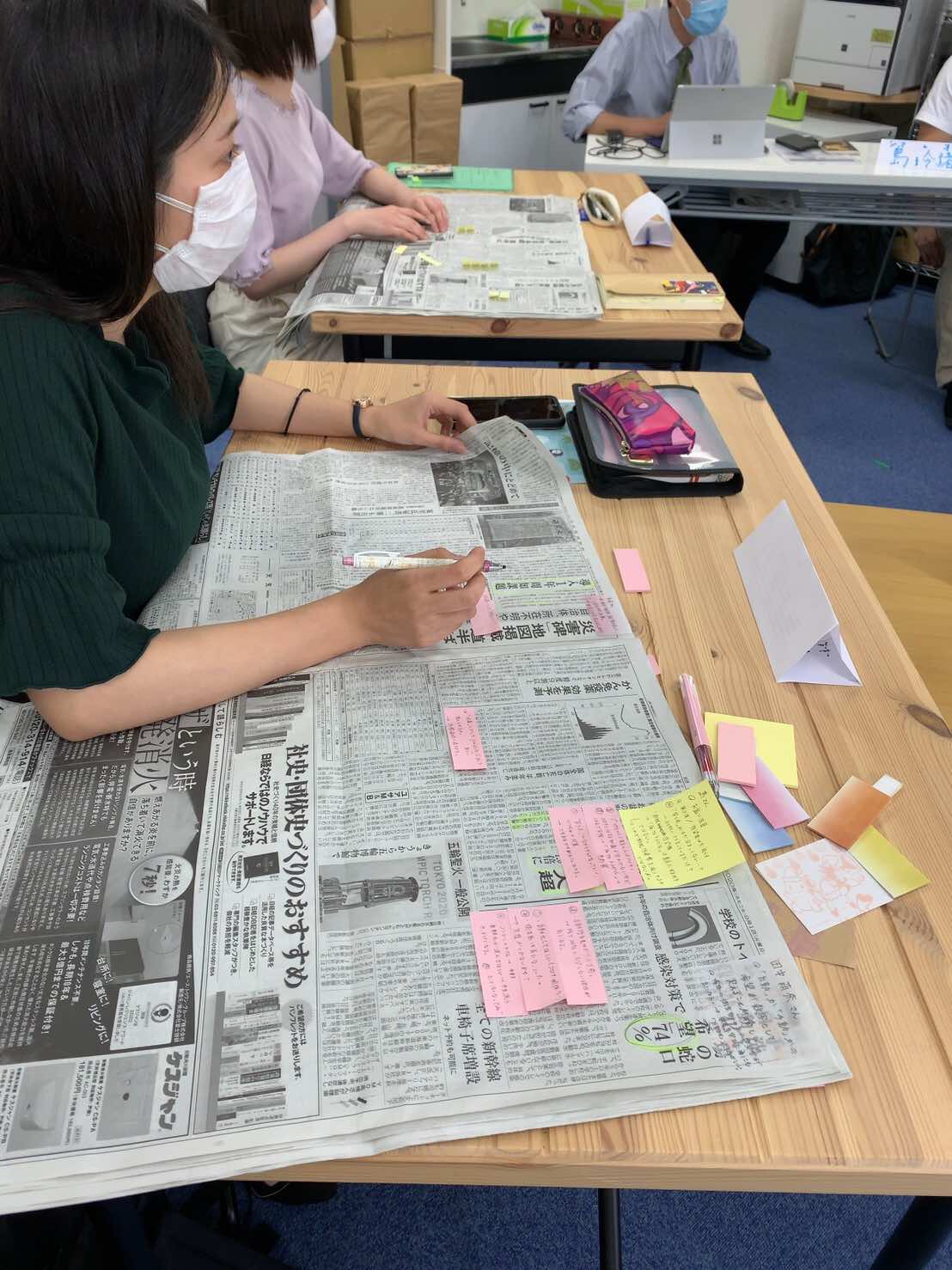

ただ意見を考える時間のとき、皆さんがスマホで調べている光景を見て、1日目にくらべ情報収集に対する姿勢が変わっていると客観的に見て気付かされた。

他にもリーダーを担当し皆さんの行動をいつもより客観的に見ることで初日との変化にたくさん気づけた。

意見発表をする時の目配りや、話す速さが一定で、でも強調したいところには緩急があったり、止まってしまっても特別焦るようにならなくなったりしていて、順応と変化の速さがすごいと思った。

《個性が強い》

今までのインターンでだいたい皆さんの事を知れていたつもり、今日のフリートークで皆さんのまだまだ知らなかった情報をたくさん得た。そして新しく知った事で皆さんとの距離も縮まれたと思う。

休み時間におしゃべりしたのは実は今日が初めてな気がする。ほんとうに皆さん一人一人好きなものやこだわっているものが違くて、似たような個性の人は1人もおらず、

私たちの組は面白い組み合わせの人たちでできているなと強く思った。もっとたくさん会話していればよかったととても惜しく思う。

・情報を細かく調べる

・資料や参考になるものを用意する

・自分の意見だけじゃなく、聞いた意見もメモに素早くまとめることになれる

・みんなにオールナイトニッポンを聞いてもらう

A.S@日本大学

--------------------------------------------------------

「扉を開けてみないとわからない」

今日設けていただいたフリートークの時間で、はじめてチームの皆さん自身についての情報をしっかりと吸収できた。しかも4名とも個性があり、自分を持っている方だった。

見かけではわからない、扉を開けて話してみてはじめてわかったことだった。明日は発表日となるので個人的な話などはできないと思うが、今日少しでもお互いを話し合うことができて良かった。

人は見かけによらないというように、実際に話してみなければ分からなかった発見がたくさんあった。

「メディアとの"濃厚接触"を怠らない」

この業界を目指す上で常日頃からメディア、情報媒体に触れることはとても大事なのだなぁと強く感じた。広く浅く見識を持つために

今よりもっと映画や小説、雑誌、インスタ、新聞にニュースなどあらゆる文化に触れる。そして日頃の小さな出来事からヒントを得るために、様々にアンテナを張って過ごす。

・明日発表される一人一人のアイデアをしっかりと体で聴く

・心から楽しんで自分のアイデアを皆さんに伝わるように、全力で表現する

・最後の日になるが、今まで学んできたこと教わったことをしっかり活かせるような意見をする

H.Y@立教大学

今日設けていただいたフリートークの時間で、はじめてチームの皆さん自身についての情報をしっかりと吸収できた。しかも4名とも個性があり、自分を持っている方だった。

見かけではわからない、扉を開けて話してみてはじめてわかったことだった。明日は発表日となるので個人的な話などはできないと思うが、今日少しでもお互いを話し合うことができて良かった。

人は見かけによらないというように、実際に話してみなければ分からなかった発見がたくさんあった。

「メディアとの"濃厚接触"を怠らない」

この業界を目指す上で常日頃からメディア、情報媒体に触れることはとても大事なのだなぁと強く感じた。広く浅く見識を持つために

今よりもっと映画や小説、雑誌、インスタ、新聞にニュースなどあらゆる文化に触れる。そして日頃の小さな出来事からヒントを得るために、様々にアンテナを張って過ごす。

・明日発表される一人一人のアイデアをしっかりと体で聴く

・心から楽しんで自分のアイデアを皆さんに伝わるように、全力で表現する

・最後の日になるが、今まで学んできたこと教わったことをしっかり活かせるような意見をする

H.Y@立教大学

《ブロードウェイを知るSさんと乾杯ウェーイしか知らない私。》

言いすぎました、流石にブロードウェイは聞いたことあります。ウェーイが先に脳内を駆け巡ってしまっただけです。

今日は対面でのインターン最終日、疲れはじめてきたと思いきや、今日が1番楽しかった。昨日ワクワクについて話したが、昨日のワクワクを大きく更新させてもらった。満足のいくコミュニケーションが久しぶりに取れたからだと思う。

どんなにデジタル化が進んでもやはり対面で話すほうが細部まで伝わる。その人のちょっとしたクセや、感情の小さな動きなど相手のワクワクを感じ取れるのが嬉しくて、そして楽しかった。私の経験に前のめりになって聞いてくれた皆さんのおかげだ、特にYさんの目がキラキラしたように見えた。光の関係だったら恥ずかしいので、自惚れないでおくが、そんな気がした。

私立は独裁国家、つまらないことで有名な学園祭、母校の体育祭にメガホン問題、ジャズダンスのジャズ、パワーワードだらけですべらんなぁと言いそうになった。一応、東京出身なのに高校時代の話を多くしてしまったせいで私についたイメージは"農業女"だと思う。私がシティーガールなことを頭の片隅に置いておいて欲しい。

人の発表やそれに対するフィードバックを聞いても発見や気づきの連続で、特にESは全てスマホで調べなければ知らなかった。皆さんの情報に対する貪欲さを思い知った、明日の発表はヒリヒリすると思うがワクワクもすると思う、楽しみだ。

やはり企画は楽しい、いつか世を動かすくらいの面白いを形にして発信できたらいいなと強く思った。

そのためには私はもっと今よりワクワクするための訓練をしなくてはいけないし体はインドアでも情報に対するフットワークを軽く、ハードルを超えていけるような人間になりたい。

【昨日の実行したこと】

明日は課題を2つ発表する。自分の最大限を発揮し、納得できるものを明日現場に持っていきたいと思う。

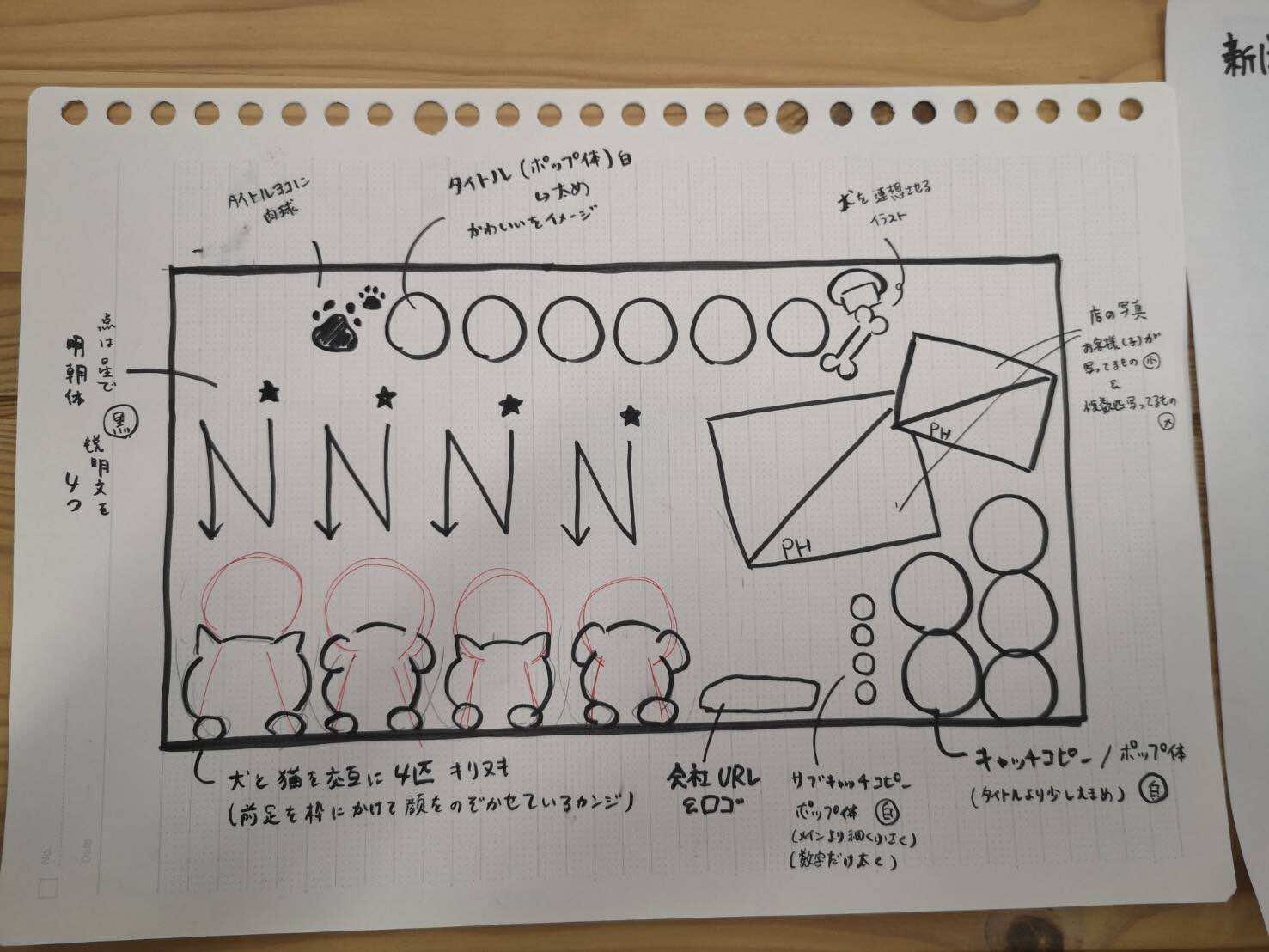

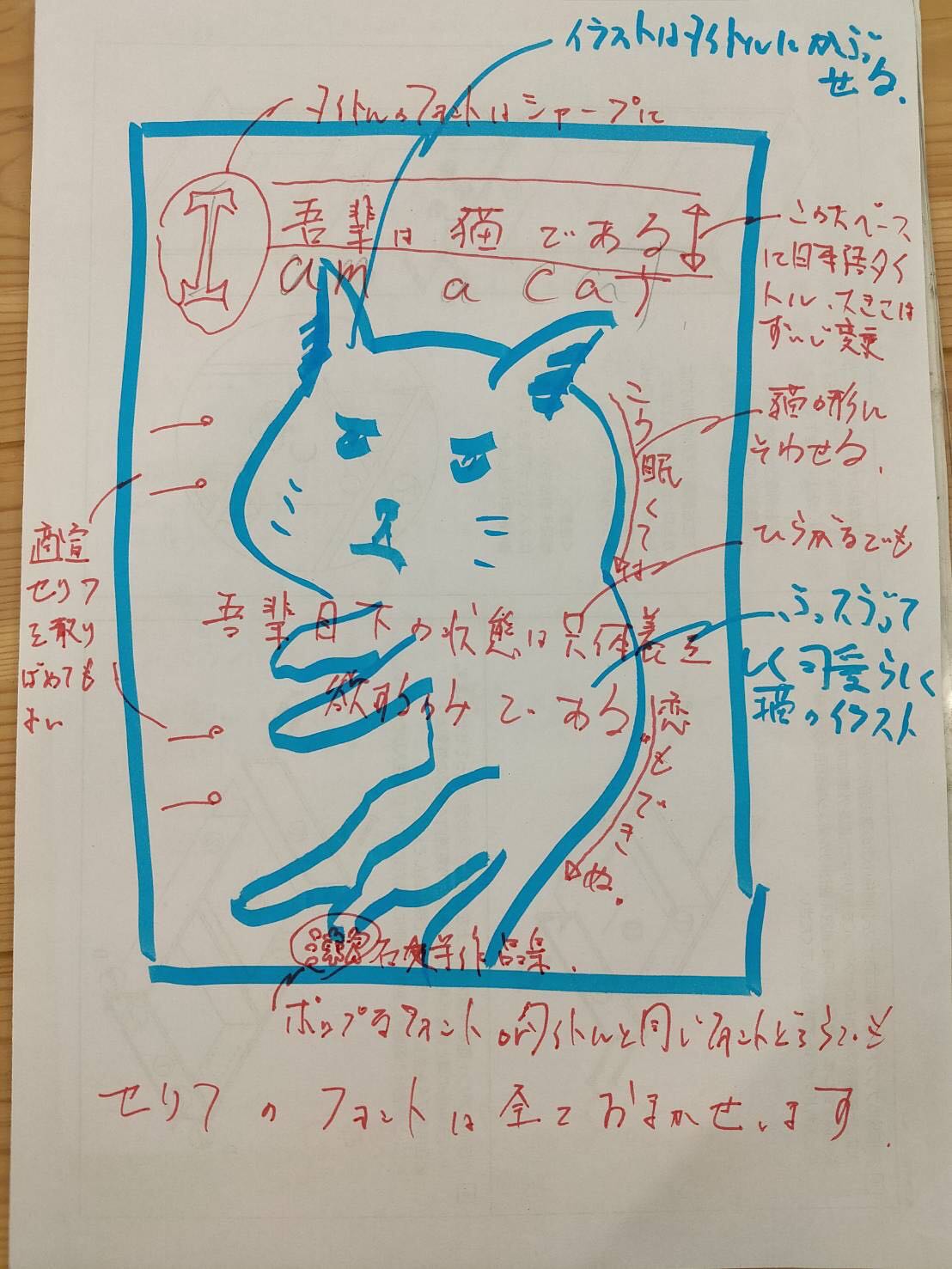

→できたと思う。Sくんのサムネイルの猫をラインスタンプにしてくれたら是非買いたいと思った。

本に近いからこそ気づいたナイスアイディアだと思ったし、実際世の中に沢山あるので、もし店頭に並んでいたらジャケ買いする人が出そうと思った。販促にも繋がるなぁと思い悔しかった。

明日実行したいことは1つ!

今できる最大限の発表をできるように練って練ってそして、寝る。7分で伝えきる。勿論、皆さんの発表を聞いていいところはもらい、私も誰かに良い影響を及ぼせるよう精一杯頑張りたいと思う。

そして良いところだけではなく、なぜいいのか、そして改善点はどこだろうかと疑い、いろんな角度から見る。

M.T@日本大学

--------------------------------------------------------

令和2年(2020)【9月3日(木)】 夏の出版編集トレーニング4日目 4期生2組

2020/09/03

コメント (0)

--------------------------------------------------------

令和2年(2020)【9月3日(木)】

夏の出版編集トレーニング4日目

4期生2組

--------------------------------------------------------

《手が2本じゃ足りない時もあるし、きっかけはいくつになっても意外と単純》

今日はワクワクの連続だった。ワクワクは脳内がクリアになり手が2本じゃ足りなくなる。この感覚はなかなか味わえない。点も点が線になった瞬間に稲妻が走るこの感覚。面白いと全身で感じ前のめりになった瞬間に感じることのできるこの感覚。時間の流れがあっという間だった。ワクワクは割と何でも最初は感じる。だが今日は桁違いだった。私は何にワクワクさせられるのだろう。中央線が来た、自己分析を開始しようと思う。

やっぱり、私はやっぱり人間が好きだったようだ。ミャンマーについての下調べの情報交換をもとに質問したい内容を共有したが、

自分の知らない知識を知れば知るほど聞きたいことや話したいことが増えた。話しながら、聞きながらまた1つ、2つと新たな思考が生まれるあの瞬間、ワクワクした。それにわかりやすい言葉を選んで取材することが大前提にあった今回の取材経験は新しくそして貴重だった。改めて、易しい言葉でコンパクトに伝えるのは難しい。

もっと量をこなさないといけないと感じた。だが、それ以上今日は収穫があった。それは参加メンバーの笑顔や時折りでるラフな会話が生まれたことだ。

グループワークならではの時間だったと思うしインターンで笑い、笑い声が聞けるなんて微塵も思っていなかったので嬉しかった。

ビルを出て、他の参加者とお話しをしながら帰れるなんて思ってもなかった。思い返せば今年度初めてのこの感覚。バイバイと手を振る相手がいる、また明日ねと言える相手がいる。

こんなこと気にも留めないようなことだったのに電車で1人になり、今日1日を振り返ろうと思い文字に起こしていたらそんなことを思ってしまった。1人なのにワクワクしてしまった。

今日1日を通してなんだか互いにあった警戒心の壁がすこし薄くなったような気がした。明日で対面で会うのが最後になるが、少しでも多くみなさんのことを知りたいと思った。

私にないものを持っている人をみると怯えるのではなくやはりワクワクが勝ってしまうのが私だ。我ながら、怖いもの知らずもいい加減にして欲しいと思う。

だが、働きたい業種のインターンで毎日知らないことを知り、メンバーの違う多角的な意見を聞いて得る発見などがたまらなく刺激的で、

好きなことに対しての学びや発見の連続は、ワクワクの連続である。

しかし、半人前な自分と向き合うのは辛い、人に負けを味わされることよりも辛く、孤独だ。だが私はワクワクしていたい。そのためにダメな自分と向き合う。ワクワクさせてくれる人々と巡り合い、仕事をしていくために明日も新米編集者の気持ちで通いたいと思う。

【昨日の振り返り】

・リーダーが進行に悩む点があれば見守り、意見が出なかった場合は提案する。

・今日よりも視野を広げて新聞アウトプットに向いた良い題材を見つけ、要約すること。

・新米社員のはじめての取材という気持ちで、様々なジャンルの質問をわかりやすくはっきりと伝えること。

→新聞アウトプットの際、最後発表者の総括の時間をとること、気になったものだけをピックアップすればいいことを言えば良かったと思った。

→新聞アウトプットはコンパクトに行えたが意見を言うだけで、総括がなく結論が中途半端だったと思う。

→自分のできる範囲で聞き取りゆっくり話したが、もっと上手くできたと思う。

小さい子に質問をするとかいろんな人を対象に取材形式での対話をする機会などがあれば行い、今日のような環境に慣れていきたい。

【明日実行したいこと】

明日は課題を2つ発表する。自分の最大限を発揮し、納得できるものを明日現場に持っていきたいと思う。

M.T@ 日本大学

--------------------------------------------------------

令和2年(2020)【9月3日(木)】

夏の出版編集トレーニング4日目

4期生2組

--------------------------------------------------------

《手が2本じゃ足りない時もあるし、きっかけはいくつになっても意外と単純》

今日はワクワクの連続だった。ワクワクは脳内がクリアになり手が2本じゃ足りなくなる。この感覚はなかなか味わえない。点も点が線になった瞬間に稲妻が走るこの感覚。面白いと全身で感じ前のめりになった瞬間に感じることのできるこの感覚。時間の流れがあっという間だった。ワクワクは割と何でも最初は感じる。だが今日は桁違いだった。私は何にワクワクさせられるのだろう。中央線が来た、自己分析を開始しようと思う。

やっぱり、私はやっぱり人間が好きだったようだ。ミャンマーについての下調べの情報交換をもとに質問したい内容を共有したが、

自分の知らない知識を知れば知るほど聞きたいことや話したいことが増えた。話しながら、聞きながらまた1つ、2つと新たな思考が生まれるあの瞬間、ワクワクした。それにわかりやすい言葉を選んで取材することが大前提にあった今回の取材経験は新しくそして貴重だった。改めて、易しい言葉でコンパクトに伝えるのは難しい。

もっと量をこなさないといけないと感じた。だが、それ以上今日は収穫があった。それは参加メンバーの笑顔や時折りでるラフな会話が生まれたことだ。

グループワークならではの時間だったと思うしインターンで笑い、笑い声が聞けるなんて微塵も思っていなかったので嬉しかった。

ビルを出て、他の参加者とお話しをしながら帰れるなんて思ってもなかった。思い返せば今年度初めてのこの感覚。バイバイと手を振る相手がいる、また明日ねと言える相手がいる。

こんなこと気にも留めないようなことだったのに電車で1人になり、今日1日を振り返ろうと思い文字に起こしていたらそんなことを思ってしまった。1人なのにワクワクしてしまった。

今日1日を通してなんだか互いにあった警戒心の壁がすこし薄くなったような気がした。明日で対面で会うのが最後になるが、少しでも多くみなさんのことを知りたいと思った。

私にないものを持っている人をみると怯えるのではなくやはりワクワクが勝ってしまうのが私だ。我ながら、怖いもの知らずもいい加減にして欲しいと思う。

だが、働きたい業種のインターンで毎日知らないことを知り、メンバーの違う多角的な意見を聞いて得る発見などがたまらなく刺激的で、

好きなことに対しての学びや発見の連続は、ワクワクの連続である。

しかし、半人前な自分と向き合うのは辛い、人に負けを味わされることよりも辛く、孤独だ。だが私はワクワクしていたい。そのためにダメな自分と向き合う。ワクワクさせてくれる人々と巡り合い、仕事をしていくために明日も新米編集者の気持ちで通いたいと思う。

【昨日の振り返り】

・リーダーが進行に悩む点があれば見守り、意見が出なかった場合は提案する。

・今日よりも視野を広げて新聞アウトプットに向いた良い題材を見つけ、要約すること。

・新米社員のはじめての取材という気持ちで、様々なジャンルの質問をわかりやすくはっきりと伝えること。

→新聞アウトプットの際、最後発表者の総括の時間をとること、気になったものだけをピックアップすればいいことを言えば良かったと思った。

→新聞アウトプットはコンパクトに行えたが意見を言うだけで、総括がなく結論が中途半端だったと思う。

→自分のできる範囲で聞き取りゆっくり話したが、もっと上手くできたと思う。

小さい子に質問をするとかいろんな人を対象に取材形式での対話をする機会などがあれば行い、今日のような環境に慣れていきたい。

【明日実行したいこと】

明日は課題を2つ発表する。自分の最大限を発揮し、納得できるものを明日現場に持っていきたいと思う。

M.T@ 日本大学

--------------------------------------------------------

《すぐメモをとる》

新聞アウトプットに取り上げる記事探しの時、記事を読みながら気になるところや自分の思考を混ぜながら読むようにしている。

その時同時に、どんな論点にしようかも考えるのだが、読み終わった時メモを取らずすぐに別の記事を読み出してしまうので、貴重な初見情報に対する自分の意見を忘れてしまっていることに気づいた。

皆様と意見交換をしている時も、自分が頭の中で考えながら話を聞いているが、いざ自分の意見を言う時にその考えを言うのが抜けてしまうことが多い。もちろん人の話を聞くことに集中したいが、思いついたことがあったら次は簡潔に、サッとメモをとるクセをつけなければならないと思う。

《どう思い至るか》

はだしの国の例の話は人の考え方の違いについてとても分かりやすかった。そして私は市場拡大を訴えたBくんの方が正解だと思っていたが、

Aくんの考えもまたリスクマネージャーとして必要な考え方だと知り、この2人のどちらかに絶対の正解はないということに自分の見識を改めさせられた。

ここでひとつ思ったのは、1つの事実に対し色んな人が色んな考察を持つということだ。良く考えれば人は過ごしてきた経験も培った価値観も違うのだから当たり前なのだが、たびたびそれを忘れてしまうこともある。自分の考えを相手も持っているとは限らない。だからこそ自分の伝えたいことは簡潔に簡単に伝えなかければならないと、こちらも改めて反省した。

また、本日、外国人移民の点で意見を求められた時、ハッキリと自分の立場の意見を言えなかったことも反省して、今後の意見交換などに活かしていきたい。

・こまめにメモをとること

・自分の立場をハッキリさせて意見を述べる

《柔軟な発想の訓練》

今回のインターンでは課題でもとても「柔軟な発想」が求められている。今まで流行ったものに適当に手を出しては、なぜ流行ったかなど気にせず享受していた。だがそのままでは出版社でのESでも求められているものが書けない。目ざとく情報収集するのはもちろん、過去流行ったものについてもその流行の原因を探っていこうと思う。

A.S@ 日本大学

--------------------------------------------------------

《取材するということ》

ヤンゴン校の方お2人に対して取材をするにあたり、私は昨日の夜ミャンマーに関して、基本情報からマニアックなことまで調べて質問したいことを考えてきたのだが、取材というのはただ単に会話したりするだけではないのだなと思った。さまざまな質問を用意することはもちろん大事なのだが、ひとつの質問をどれだけ深掘りできるか、そしていかにしてより多くの情報を相手から引き出せるかが鍵なのだと気づいた。わたしは様々な独立した質問をたくさん投げかけてしまったので、話が飛躍してしまったと思われる。

取材は、相手の話した情報をどんどん深掘り、リンクさせてまとめる仕事なのだと気づいた。もし、取材する機会があれば気をつけたいポイントだ。

《リーダーという役割の難しさとやりがい》

今日はじめてリーダーを務めた。今までもサークルの班長や幹事などを務めてきたが、今回は今までとまた違った環境だった。反省点ばかりである。いつリーダーになってもいいように、しっかりマニュアルを読んできたのにも関わらず、話し合いを円滑に進められずグダグダになってしまった。リーダーが焦っていたり、落ち着いていないとうまく進まないし皆さんも不安にさせてしまうので、そこは大きな反省点である。

今回のトレーニングに限らず、グループディスカッションや集団面接の際にもこうした機会はあると思うので、今回の反省を踏まえて努める。

慣れが大事だと思うので積極的にたくさん経験する。

・他の人の良いと思ったところは賢く盗む

・自分の意見にこだわるのではなく、他の人の意見も貴重な材料なので、きちんと耳を傾けて取り込む

・最後まで気を抜かない

H.Y@立教大学

--------------------------------------------------------

《他国を知り、理解する》

本日ミャンマー・ヤンゴン校のミィンさん、ミャッケーさんとお話している中で、インターネットでの下調べでは知ることのできなかった面にたくさん触れることができ、とても楽しかった。 講義の中で、ドラえもんの道具は意外と既に世の中に存在していると仰っていたが、今日のミャンマーの学生との交流もまさに「どこでもドア」だなと感じた。

ミャンマーのお二人が日本の文化や技術についてとても良く知ってくれているのを嬉しく思った反面、今までミャンマーについて何も知らなかった自分が恥ずかしくも感じた。インターネットや「どこでもドア」など、現代には他国を知る手段が本当にたくさんあるので、改めてその有難みを意識して、もっと積極的に活用していきたいと思った。

また、お2人が「皆さんはブッダを尊敬していますか」という質問した際、Sさんが「はい、私はブッダを尊敬していますし、日本には他にもブッダを尊敬している人がたくさんいます」と答えていた。

正直私はこの質問に対して「ブッダについて全然知らないから何とも言えないな」と思ってしまったので、たとえよく知らなかったとしても、

相手の文化を相手と同じように大切にしようとする言葉が咄嗟に出てきた島さんの姿勢は、とても素敵だなと感じた。

これから色んな文化を持った人と出会う機会が沢山あると思うが、自分もそういった姿勢を大切にしていきたいと強く思った。

・捉え方を変える

自分は意識をしないと、マイナスな思考にはしってしまいがちなように思う。今元様の「はだしの国」の例にもあったように、なにか良い方向へもっていける方法はないか、

という思考パターンをクセにしていきたい。

・コンパクトを意識

自分はまだまだ話がまわりくどくなってしまっているように思う。この機会に絶対にその弱点を克服したいので、明日はより一層強く意識して、実践していきたい。

A.S@早稲田大学

--------------------------------------------------------

新聞アウトプットに取り上げる記事探しの時、記事を読みながら気になるところや自分の思考を混ぜながら読むようにしている。

その時同時に、どんな論点にしようかも考えるのだが、読み終わった時メモを取らずすぐに別の記事を読み出してしまうので、貴重な初見情報に対する自分の意見を忘れてしまっていることに気づいた。

皆様と意見交換をしている時も、自分が頭の中で考えながら話を聞いているが、いざ自分の意見を言う時にその考えを言うのが抜けてしまうことが多い。もちろん人の話を聞くことに集中したいが、思いついたことがあったら次は簡潔に、サッとメモをとるクセをつけなければならないと思う。

《どう思い至るか》

はだしの国の例の話は人の考え方の違いについてとても分かりやすかった。そして私は市場拡大を訴えたBくんの方が正解だと思っていたが、

Aくんの考えもまたリスクマネージャーとして必要な考え方だと知り、この2人のどちらかに絶対の正解はないということに自分の見識を改めさせられた。

ここでひとつ思ったのは、1つの事実に対し色んな人が色んな考察を持つということだ。良く考えれば人は過ごしてきた経験も培った価値観も違うのだから当たり前なのだが、たびたびそれを忘れてしまうこともある。自分の考えを相手も持っているとは限らない。だからこそ自分の伝えたいことは簡潔に簡単に伝えなかければならないと、こちらも改めて反省した。

また、本日、外国人移民の点で意見を求められた時、ハッキリと自分の立場の意見を言えなかったことも反省して、今後の意見交換などに活かしていきたい。

・こまめにメモをとること

・自分の立場をハッキリさせて意見を述べる

《柔軟な発想の訓練》

今回のインターンでは課題でもとても「柔軟な発想」が求められている。今まで流行ったものに適当に手を出しては、なぜ流行ったかなど気にせず享受していた。だがそのままでは出版社でのESでも求められているものが書けない。目ざとく情報収集するのはもちろん、過去流行ったものについてもその流行の原因を探っていこうと思う。

A.S@ 日本大学

--------------------------------------------------------

《取材するということ》

ヤンゴン校の方お2人に対して取材をするにあたり、私は昨日の夜ミャンマーに関して、基本情報からマニアックなことまで調べて質問したいことを考えてきたのだが、取材というのはただ単に会話したりするだけではないのだなと思った。さまざまな質問を用意することはもちろん大事なのだが、ひとつの質問をどれだけ深掘りできるか、そしていかにしてより多くの情報を相手から引き出せるかが鍵なのだと気づいた。わたしは様々な独立した質問をたくさん投げかけてしまったので、話が飛躍してしまったと思われる。

取材は、相手の話した情報をどんどん深掘り、リンクさせてまとめる仕事なのだと気づいた。もし、取材する機会があれば気をつけたいポイントだ。

《リーダーという役割の難しさとやりがい》

今日はじめてリーダーを務めた。今までもサークルの班長や幹事などを務めてきたが、今回は今までとまた違った環境だった。反省点ばかりである。いつリーダーになってもいいように、しっかりマニュアルを読んできたのにも関わらず、話し合いを円滑に進められずグダグダになってしまった。リーダーが焦っていたり、落ち着いていないとうまく進まないし皆さんも不安にさせてしまうので、そこは大きな反省点である。

今回のトレーニングに限らず、グループディスカッションや集団面接の際にもこうした機会はあると思うので、今回の反省を踏まえて努める。

慣れが大事だと思うので積極的にたくさん経験する。

・他の人の良いと思ったところは賢く盗む

・自分の意見にこだわるのではなく、他の人の意見も貴重な材料なので、きちんと耳を傾けて取り込む

・最後まで気を抜かない

H.Y@立教大学

--------------------------------------------------------

《他国を知り、理解する》

本日ミャンマー・ヤンゴン校のミィンさん、ミャッケーさんとお話している中で、インターネットでの下調べでは知ることのできなかった面にたくさん触れることができ、とても楽しかった。 講義の中で、ドラえもんの道具は意外と既に世の中に存在していると仰っていたが、今日のミャンマーの学生との交流もまさに「どこでもドア」だなと感じた。

ミャンマーのお二人が日本の文化や技術についてとても良く知ってくれているのを嬉しく思った反面、今までミャンマーについて何も知らなかった自分が恥ずかしくも感じた。インターネットや「どこでもドア」など、現代には他国を知る手段が本当にたくさんあるので、改めてその有難みを意識して、もっと積極的に活用していきたいと思った。

また、お2人が「皆さんはブッダを尊敬していますか」という質問した際、Sさんが「はい、私はブッダを尊敬していますし、日本には他にもブッダを尊敬している人がたくさんいます」と答えていた。

正直私はこの質問に対して「ブッダについて全然知らないから何とも言えないな」と思ってしまったので、たとえよく知らなかったとしても、

相手の文化を相手と同じように大切にしようとする言葉が咄嗟に出てきた島さんの姿勢は、とても素敵だなと感じた。

これから色んな文化を持った人と出会う機会が沢山あると思うが、自分もそういった姿勢を大切にしていきたいと強く思った。

・捉え方を変える

自分は意識をしないと、マイナスな思考にはしってしまいがちなように思う。今元様の「はだしの国」の例にもあったように、なにか良い方向へもっていける方法はないか、

という思考パターンをクセにしていきたい。

・コンパクトを意識

自分はまだまだ話がまわりくどくなってしまっているように思う。この機会に絶対にその弱点を克服したいので、明日はより一層強く意識して、実践していきたい。

A.S@早稲田大学

--------------------------------------------------------

《こだわりの押しつけに関して》

サムネイル演習を通して、私個人のこだわりを押し付けすぎる危険があると感じた。編集者はコンテンツ作りの主役ではない。どれをどの程度他の人に任せるかをマネジメントする必要はあるが、そこで個人のこだわりを押しつけて創作者の邪魔をしてしまっては、作品の良さを損なってしまう。編集者というのは、あくまで脇役であることを忘れてはならない。

《人の話を聴くのは意外と…》

ミャンマーのお2人へのインタビューは、想像以上に楽しかった。人の話を聴いて掘り下げて、それをまとめるという作業は存外面白い。

インタビューをして自分の新しい一面に気づくというのもなかなか貴重な体験である。今後に活かしたい。

《考え方、あるいは洞察のつたなさについて》

視野を大きく持って物事のその先やそこから派生する事象を見通す大切さを教わった。こればかりは意識的な訓練あるのみである。

何年かかるかは分からないが、洞察力を武器にして新しいコンテンツを生み出せたら、それは大きな強みになると考える。その点、私はまだまだ未熟である。

・うまく伝わるよう努力する。

・他の人の発想や意見を尊重するよう心がける。

R.S@早稲田大学

サムネイル演習を通して、私個人のこだわりを押し付けすぎる危険があると感じた。編集者はコンテンツ作りの主役ではない。どれをどの程度他の人に任せるかをマネジメントする必要はあるが、そこで個人のこだわりを押しつけて創作者の邪魔をしてしまっては、作品の良さを損なってしまう。編集者というのは、あくまで脇役であることを忘れてはならない。

《人の話を聴くのは意外と…》

ミャンマーのお2人へのインタビューは、想像以上に楽しかった。人の話を聴いて掘り下げて、それをまとめるという作業は存外面白い。

インタビューをして自分の新しい一面に気づくというのもなかなか貴重な体験である。今後に活かしたい。

《考え方、あるいは洞察のつたなさについて》

視野を大きく持って物事のその先やそこから派生する事象を見通す大切さを教わった。こればかりは意識的な訓練あるのみである。

何年かかるかは分からないが、洞察力を武器にして新しいコンテンツを生み出せたら、それは大きな強みになると考える。その点、私はまだまだ未熟である。

・うまく伝わるよう努力する。

・他の人の発想や意見を尊重するよう心がける。

R.S@早稲田大学

令和2年(2020)【9月2日(水)】 夏の出版編集トレーニング3日目 4期生2組

2020/09/02

コメント (0)

------------------------------------

令和2年(2020)【9月2日(水)】

夏の出版編集トレーニング3日目

4期生2組

--------------------------------------------------------

《my favoriteをとことん愛する》

私は多趣味なのだが、最近は就活のことで頭がいっぱいで趣味の時間を取れていなかった。

なので今日の夜、さっそくずっと観たいと思って録画していたドラマを見て、好きな音楽を流しながらゆっくりお風呂につかり、大好きなゲームをし、久々に自分の趣味に触れられた。

そうやって過ごしているうちになんだか心がすごく満たされていくような気がした。そしてふと映画を観ていて、「これってすごく大事な時間なのではないか?」と考えた。

就活対策そのものももちろん大事だが、それと同じくらい自分が好きなことをする時間も大切なのだと気づいた。

そして、あんまり意識していないときにアイデアや、大切なことをひらめくなあと感じる。自分がしたいこと、ワクワクすることと向き合い楽しみながら、感性を深めていく。

《リモートと付き合っていく》

今日は全員リモートで行われたが、対面と比べてリアクションが伝わりづらいと感じた。話し手が安心できるように、普段よりもオーバーに頷いたり、反応することがとても大事だと思った。

私自身、発言している際に皆さんが笑ったり頷いたりしてくださるとすごく話しやすかった。これからウェブ面接などが増えていくなど私たち22卒の就活にリモートはつきものだと思うので、このようなことを心掛けていきたい。

《分からないことをそのままにしない》

今日新聞アウトプットをして、あまりピンとこない用語や人名をざっくりでもいいから調べることの大切さを知った。なぜなら、分かっていないと説明力が欠けてしまうからだ。情報を伝える者を目指す以上、知らない単語を調べることを怠ってはいけないと思った。なので明日からは、分からないことを分かるに変える努力をしていこうと決めた。

H.Y@立教大学

--------------------------------------------------------

令和2年(2020)【9月2日(水)】

夏の出版編集トレーニング3日目

4期生2組

--------------------------------------------------------

《my favoriteをとことん愛する》

私は多趣味なのだが、最近は就活のことで頭がいっぱいで趣味の時間を取れていなかった。

なので今日の夜、さっそくずっと観たいと思って録画していたドラマを見て、好きな音楽を流しながらゆっくりお風呂につかり、大好きなゲームをし、久々に自分の趣味に触れられた。

そうやって過ごしているうちになんだか心がすごく満たされていくような気がした。そしてふと映画を観ていて、「これってすごく大事な時間なのではないか?」と考えた。

就活対策そのものももちろん大事だが、それと同じくらい自分が好きなことをする時間も大切なのだと気づいた。

そして、あんまり意識していないときにアイデアや、大切なことをひらめくなあと感じる。自分がしたいこと、ワクワクすることと向き合い楽しみながら、感性を深めていく。

《リモートと付き合っていく》

今日は全員リモートで行われたが、対面と比べてリアクションが伝わりづらいと感じた。話し手が安心できるように、普段よりもオーバーに頷いたり、反応することがとても大事だと思った。

私自身、発言している際に皆さんが笑ったり頷いたりしてくださるとすごく話しやすかった。これからウェブ面接などが増えていくなど私たち22卒の就活にリモートはつきものだと思うので、このようなことを心掛けていきたい。

《分からないことをそのままにしない》

今日新聞アウトプットをして、あまりピンとこない用語や人名をざっくりでもいいから調べることの大切さを知った。なぜなら、分かっていないと説明力が欠けてしまうからだ。情報を伝える者を目指す以上、知らない単語を調べることを怠ってはいけないと思った。なので明日からは、分からないことを分かるに変える努力をしていこうと決めた。

H.Y@立教大学

--------------------------------------------------------

《欠点》

朝礼の際の1分間スピーチも新聞のアウトプットも想定されている時間を超過して話してしまった。話しながら最終地点をどうしたらいいのか考えているため、同じことを何度も繰り返してしまうことが原因だと考える。冗長になってしまっては自分の一番言いたいことがぼやけてしまうし、聞いている側も疲れてしまう。初日におっしゃっていたように、発表はコンパクト、コンセプト、インパクトが大事である。コンパクトを強く意識すれば自ずとコンセプトも定まる。だらだらと話すよりもインパクトがある。したがって明日からは特に“コンパクト“を意識して発表や意見を述べようと思う。

《反対側の視点》

新聞のアウトプット作業の際、最後におっしゃった、違う視点の例(経営者目線から考える)で視点を変えるということがはっきり理解できた。

受け手側(自分)からだけではなく送り手側(与える側)の立場から物事を捉える癖をつけていきたい。

・意見は短く、すっきりとを意識する

・新聞のアウトプットでは自分事の意見だけではなく、記事の内容に沿った問いをあげる

Y.N@関西大学

--------------------------------------------------------

《スマートフォンはスマートに使え》

今日はリモートで約1時間程新聞アウトプットを行い、午後は企画を練る時間として個人制作をして過ごした。

新聞アウトプットは初めてやった時よりも上手になっている気がした。それは自分だけでなく本日リーダーを務めて他の皆さんもそうであると感じた。講義後ということが大きいと思うが、各々知らなかったことを知り、0→1そして1→2,3...と成長する為の意識をした結果であると思う。

本日の気づきは2つほどある。1つ目はディスカッションはもう少しコンパクトにした方が良いという点だ。

最初に発表してもらったNさんの時よりも、Yさんのディスカッションの方が時間を気にしていたのもあり意見交換がコンパクトだった。

だが、それは悪いことではないと思う。せっかく話すなら長い方が深い話ができるかもしれない。だが時間は有限であり、指摘があった通りディスカッションに向いているものを選出し、それを話し合うという形の方が限られた中でアウトプットをするのに適していると思った。

今日のリーダーとしてその点に気づき、臨機応変に行動することができなかったので、明日リーダーを務めてもらう方には是非活かしてもらいたい。私の目標は、明日のリーダーに選ばれるような記事を発表し、アウトプットをみんなで行うことだ。

2つ目は角度をつけて見ることへの意識について。ディスカッションをしていくと、どうしても自分目線でしかものを話せなくなってしまう。

質問もそうだ。記事から離れて自分から見える景色からの意見や疑問を投げかけがちな自分がいた。最後に指摘を頂いた時にハッとした。

わかっていてもどうしても目の前のことにいっぱいいっぱいになると忘れていたことを実感したのだ。まだ慣れていない証拠が出てしまった。

様々な角度から見る作業は広告制作でもしていたはずだ。クライアント分析し、市場分析をする。その後、指定された課題やターゲットを改めて確認し、独自課題を作りコンセプトを練っていく。

差別化するには様々な角度から分析をする必要があり、そこでやっと他とは違うユニークなアプローチ方法が思いつく。

トータルプロモーションやグラフィック作成でしていたこの考え方は新聞アウトプットと似ていたのだ。考えてみれば、自分の意見を言うだけでは浅いし、不確実だ。

データを元に話さなくてはいけないし、相手から投げかけられたことに対して調べずに挑むのは失礼であった。発表中にさっとその場で調べて市場環境や他国との比較を共有する。

私はスマートフォンをスマートに使えることを忘れていたのだ。自分で「私たちの世代は上の世代と比べてデジタルの発達と長く向き合わなくてはならないから基本的な情報を知ることは大事である、

知らないことは良くない」などと発言したのにも関わらずだ。大きな反省と気づきだ。

明日からは色んな角度から見た意見交換ができるようにしたい。ディスカッションは司会と題材、実体験が話せれば、小学生でもできる。

だが、私(たち)は出版業界で働くことを目指している身なので、ワンランク上を目指さなくてはならない。

ジョブ雇用かかってこい!と言える日がくるように私は地道に知識のレベル上げをしなくてはならない。

乾燥わかめのような私が、如何にして他のワカメに比べて大きく伸びていけるのかはこれからの自分次第だ。

養分のたっぷり含んだ水分を自分で見分け、時には、縁だと思って浴びにいこうとしてもそれが身を結ばない可能性もある。

だがそこで立ち止まらず自由に動ける軽いフットワークを持っていたい、私はまだまだ青くて小さいのだから。

目標だけ書いて振り返りをしていなかったので今日から始めたいと思う。

【昨日の実行したいこと】

・リモートでも臆せず意見すること

・対面で会えない分、よく見て聞いて話を良く聞くこと

→いつもより注意して発表者のことをみれていたのではないかと思う。だが課題もある。臨機応変な行動が取れていなかった点だ。

どうしようと考えるより、リーダーならば提案し、行動に移す為に率先しなければならなった。臆せずしなければならなかった。型にはまろうと保守的だったと思う。

【明日に向けて実行したいこと】

・リーダーが進行に悩む点があれば見守り、意見が出なかった場合は提案する。

・今日よりも視野を広げて新聞アウトプットに向いた良い題材を見つけ、要約すること。

・新米社員のはじめての取材という気持ちで、様々なジャンルの質問をわかりやすくはっきりと伝えること。

M.T@ 日本大学

--------------------------------------------------------

《目的は議論を深めること》

新聞アウトプットにおいて、「わからないことがあったならすぐ調べればよい。私はわからないのですが~と言う時間がもったいない。」とお話を頂いた。その後、早速Tさんが皆にURLを送り、新聞だけではわからなかった情報についても教えてくださったのだが、自分の中でそこから新たな気づきが得られたこの流れに、こういうことか、と感動を覚えた。(今日の新聞アウトプットの中で「うまくスマホを活用すれば、むしろ思考にあてる時間を増やすことができるのでは?」と自分で言ったのだが、まさしくこのケースのことだとも思った)

今回の件に限らず、自分は日頃世の中にある一般的な決まり事に身を任せがちであるように思う。今後はそれは本当に正しいのか疑問をもつこと、その時々の目的とそれを達成するための最良の方法は何かを常に意識し、自ら行動を起こすこと、この2つを特に大切にしていきたい。

《友人との雑談を大切にする》

今日、友人と電話をしていると「鬼滅の刃ってなんで人気出たかわかる?」や「そういえばあれ見た?」などの話題がたくさん出てきて、実は友人との会話が1番流行を知り、洞察力を磨けることに気づいた。編集者を志すには量を知ることが大事だということを度々痛感させられているが、それは自分1人の力だけではなく、色んな人との関わりや会話を大切にすることによってこそ培っていけるものであると感じた。

A.S@早稲田大学

--------------------------------------------------------

《ええい、甘ったれるんじゃあない》

1分間スピーチや新聞ディスカッションをするなかで、うまい具合に伝えられないのは私の中に未だ甘えが残っているからだと感じた。スピーチは1分間と決められているのだから、時計を見るなどして時間内に収めようと努力する。そして、コンパクトでロジカルに話すように意識する。このような努力が未だ私には足らないと感じた。とりわけ、ロジカルな文章作成の方法は大学ですでに習っている。嫌というほどレポートを書いてきたため、この点に関しては人よりも優れているという自負がある。

では、この文章作成能力を口頭の情報伝達に応用すれば良いではないか。もちろん、すぐにうまくはいかないかもしれないし、経験や知識も未だに足らない。けれど、現状に甘んじて努力を怠るような自分を決して容認してはならない。

《視野狭窄の発信について》

新聞の記事から意見を出そうとすると、ついつい身の回りのことにしか触れられず、視野の狭い意見になりがちである。

もちろん、それは意見する上で正当な手段であるが、そこからさらに全体を見通す視点を持たなければならない。自身の体験は、より大きな流れの中の断片である。その大きな流れを見通す目を養えるよう訓練する必要がある。

・うまく伝わるよう努力する。

・より大きな視点を持つ。

R.S@早稲田大学

--------------------------------------------------------

《個人ワークについて》

本日の新聞で私が注目した記事は、2面の社説2段目の記事「板挟みの台湾と経済連携を」です。

【記事の要約】

現在激しく対立する米中の間に挟まれた台湾の産業界に対し、日本が手を差しのべる好機ではないか。米国の中台に出す妨害は激しく、また米国は台湾を取り込もうとしているが実際のところ台湾経済は中国に依存しているため、台湾にとって米国一極集中ははばかられる。

だとするならば、ここは産業の関わりが深い日本の出番である。国として貿易関係を結ぶのは難しいが、民間で実質的なFTAを結ぶことは可能であり、今こそ台湾との経済連携を考えるべき時機である。

【考察】

台湾だけでなく中国との関係が深い韓国にも似たような話が言える。両国ともデジタル分野に世界的に強く、また日本と産業や文化としての繋がりが深い。デジタル分野はパソコン関連や各アプリなど言わずもがなである。エンタメ業界で言うならば、最近は国内で韓台の漫画が電子上にて人気を博しているし、映画なら『パラサイト』や『はちとり』、ドラマ作品もサブスクリプションやSNS上で台湾のドラマも話題となる事が増えた(韓ドラは大分昔から既に人気)。

以上のような日本との関係にある地に経済連携の転換期が訪れている。先ほどの例では書籍が挙げられなかったことに気づき、私はこれから積極的に韓国・台湾の文学を日本に取り入れるべきだと考えた。

《最終日のプレゼン》

最終日の課題は初日から考えているが、未だハッキリとした計画は立てられていない。案はいくつかあるのだが、これが新しいのか、意外なのか、どの層に興味を持たれるのか、自分で考えるには限界を感じつつある。できることなら皆さんの意見を伺ったりしたいと思っている。

今日は移動中の情報収集に集中できていなかったことも反省する。

S.A@ 日本大学

--------------------------------------------------------

朝礼の際の1分間スピーチも新聞のアウトプットも想定されている時間を超過して話してしまった。話しながら最終地点をどうしたらいいのか考えているため、同じことを何度も繰り返してしまうことが原因だと考える。冗長になってしまっては自分の一番言いたいことがぼやけてしまうし、聞いている側も疲れてしまう。初日におっしゃっていたように、発表はコンパクト、コンセプト、インパクトが大事である。コンパクトを強く意識すれば自ずとコンセプトも定まる。だらだらと話すよりもインパクトがある。したがって明日からは特に“コンパクト“を意識して発表や意見を述べようと思う。

《反対側の視点》

新聞のアウトプット作業の際、最後におっしゃった、違う視点の例(経営者目線から考える)で視点を変えるということがはっきり理解できた。

受け手側(自分)からだけではなく送り手側(与える側)の立場から物事を捉える癖をつけていきたい。

・意見は短く、すっきりとを意識する

・新聞のアウトプットでは自分事の意見だけではなく、記事の内容に沿った問いをあげる

Y.N@関西大学

--------------------------------------------------------

《スマートフォンはスマートに使え》

今日はリモートで約1時間程新聞アウトプットを行い、午後は企画を練る時間として個人制作をして過ごした。

新聞アウトプットは初めてやった時よりも上手になっている気がした。それは自分だけでなく本日リーダーを務めて他の皆さんもそうであると感じた。講義後ということが大きいと思うが、各々知らなかったことを知り、0→1そして1→2,3...と成長する為の意識をした結果であると思う。

本日の気づきは2つほどある。1つ目はディスカッションはもう少しコンパクトにした方が良いという点だ。

最初に発表してもらったNさんの時よりも、Yさんのディスカッションの方が時間を気にしていたのもあり意見交換がコンパクトだった。

だが、それは悪いことではないと思う。せっかく話すなら長い方が深い話ができるかもしれない。だが時間は有限であり、指摘があった通りディスカッションに向いているものを選出し、それを話し合うという形の方が限られた中でアウトプットをするのに適していると思った。

今日のリーダーとしてその点に気づき、臨機応変に行動することができなかったので、明日リーダーを務めてもらう方には是非活かしてもらいたい。私の目標は、明日のリーダーに選ばれるような記事を発表し、アウトプットをみんなで行うことだ。

2つ目は角度をつけて見ることへの意識について。ディスカッションをしていくと、どうしても自分目線でしかものを話せなくなってしまう。

質問もそうだ。記事から離れて自分から見える景色からの意見や疑問を投げかけがちな自分がいた。最後に指摘を頂いた時にハッとした。

わかっていてもどうしても目の前のことにいっぱいいっぱいになると忘れていたことを実感したのだ。まだ慣れていない証拠が出てしまった。

様々な角度から見る作業は広告制作でもしていたはずだ。クライアント分析し、市場分析をする。その後、指定された課題やターゲットを改めて確認し、独自課題を作りコンセプトを練っていく。

差別化するには様々な角度から分析をする必要があり、そこでやっと他とは違うユニークなアプローチ方法が思いつく。

トータルプロモーションやグラフィック作成でしていたこの考え方は新聞アウトプットと似ていたのだ。考えてみれば、自分の意見を言うだけでは浅いし、不確実だ。

データを元に話さなくてはいけないし、相手から投げかけられたことに対して調べずに挑むのは失礼であった。発表中にさっとその場で調べて市場環境や他国との比較を共有する。

私はスマートフォンをスマートに使えることを忘れていたのだ。自分で「私たちの世代は上の世代と比べてデジタルの発達と長く向き合わなくてはならないから基本的な情報を知ることは大事である、

知らないことは良くない」などと発言したのにも関わらずだ。大きな反省と気づきだ。

明日からは色んな角度から見た意見交換ができるようにしたい。ディスカッションは司会と題材、実体験が話せれば、小学生でもできる。

だが、私(たち)は出版業界で働くことを目指している身なので、ワンランク上を目指さなくてはならない。

ジョブ雇用かかってこい!と言える日がくるように私は地道に知識のレベル上げをしなくてはならない。

乾燥わかめのような私が、如何にして他のワカメに比べて大きく伸びていけるのかはこれからの自分次第だ。

養分のたっぷり含んだ水分を自分で見分け、時には、縁だと思って浴びにいこうとしてもそれが身を結ばない可能性もある。

だがそこで立ち止まらず自由に動ける軽いフットワークを持っていたい、私はまだまだ青くて小さいのだから。

目標だけ書いて振り返りをしていなかったので今日から始めたいと思う。

【昨日の実行したいこと】

・リモートでも臆せず意見すること

・対面で会えない分、よく見て聞いて話を良く聞くこと

→いつもより注意して発表者のことをみれていたのではないかと思う。だが課題もある。臨機応変な行動が取れていなかった点だ。

どうしようと考えるより、リーダーならば提案し、行動に移す為に率先しなければならなった。臆せずしなければならなかった。型にはまろうと保守的だったと思う。

【明日に向けて実行したいこと】

・リーダーが進行に悩む点があれば見守り、意見が出なかった場合は提案する。

・今日よりも視野を広げて新聞アウトプットに向いた良い題材を見つけ、要約すること。

・新米社員のはじめての取材という気持ちで、様々なジャンルの質問をわかりやすくはっきりと伝えること。

M.T@ 日本大学

--------------------------------------------------------

《目的は議論を深めること》

新聞アウトプットにおいて、「わからないことがあったならすぐ調べればよい。私はわからないのですが~と言う時間がもったいない。」とお話を頂いた。その後、早速Tさんが皆にURLを送り、新聞だけではわからなかった情報についても教えてくださったのだが、自分の中でそこから新たな気づきが得られたこの流れに、こういうことか、と感動を覚えた。(今日の新聞アウトプットの中で「うまくスマホを活用すれば、むしろ思考にあてる時間を増やすことができるのでは?」と自分で言ったのだが、まさしくこのケースのことだとも思った)

今回の件に限らず、自分は日頃世の中にある一般的な決まり事に身を任せがちであるように思う。今後はそれは本当に正しいのか疑問をもつこと、その時々の目的とそれを達成するための最良の方法は何かを常に意識し、自ら行動を起こすこと、この2つを特に大切にしていきたい。

《友人との雑談を大切にする》

今日、友人と電話をしていると「鬼滅の刃ってなんで人気出たかわかる?」や「そういえばあれ見た?」などの話題がたくさん出てきて、実は友人との会話が1番流行を知り、洞察力を磨けることに気づいた。編集者を志すには量を知ることが大事だということを度々痛感させられているが、それは自分1人の力だけではなく、色んな人との関わりや会話を大切にすることによってこそ培っていけるものであると感じた。

A.S@早稲田大学

--------------------------------------------------------

《ええい、甘ったれるんじゃあない》

1分間スピーチや新聞ディスカッションをするなかで、うまい具合に伝えられないのは私の中に未だ甘えが残っているからだと感じた。スピーチは1分間と決められているのだから、時計を見るなどして時間内に収めようと努力する。そして、コンパクトでロジカルに話すように意識する。このような努力が未だ私には足らないと感じた。とりわけ、ロジカルな文章作成の方法は大学ですでに習っている。嫌というほどレポートを書いてきたため、この点に関しては人よりも優れているという自負がある。

では、この文章作成能力を口頭の情報伝達に応用すれば良いではないか。もちろん、すぐにうまくはいかないかもしれないし、経験や知識も未だに足らない。けれど、現状に甘んじて努力を怠るような自分を決して容認してはならない。

《視野狭窄の発信について》

新聞の記事から意見を出そうとすると、ついつい身の回りのことにしか触れられず、視野の狭い意見になりがちである。

もちろん、それは意見する上で正当な手段であるが、そこからさらに全体を見通す視点を持たなければならない。自身の体験は、より大きな流れの中の断片である。その大きな流れを見通す目を養えるよう訓練する必要がある。

・うまく伝わるよう努力する。

・より大きな視点を持つ。

R.S@早稲田大学

--------------------------------------------------------

《個人ワークについて》

本日の新聞で私が注目した記事は、2面の社説2段目の記事「板挟みの台湾と経済連携を」です。

【記事の要約】

現在激しく対立する米中の間に挟まれた台湾の産業界に対し、日本が手を差しのべる好機ではないか。米国の中台に出す妨害は激しく、また米国は台湾を取り込もうとしているが実際のところ台湾経済は中国に依存しているため、台湾にとって米国一極集中ははばかられる。

だとするならば、ここは産業の関わりが深い日本の出番である。国として貿易関係を結ぶのは難しいが、民間で実質的なFTAを結ぶことは可能であり、今こそ台湾との経済連携を考えるべき時機である。

【考察】

台湾だけでなく中国との関係が深い韓国にも似たような話が言える。両国ともデジタル分野に世界的に強く、また日本と産業や文化としての繋がりが深い。デジタル分野はパソコン関連や各アプリなど言わずもがなである。エンタメ業界で言うならば、最近は国内で韓台の漫画が電子上にて人気を博しているし、映画なら『パラサイト』や『はちとり』、ドラマ作品もサブスクリプションやSNS上で台湾のドラマも話題となる事が増えた(韓ドラは大分昔から既に人気)。

以上のような日本との関係にある地に経済連携の転換期が訪れている。先ほどの例では書籍が挙げられなかったことに気づき、私はこれから積極的に韓国・台湾の文学を日本に取り入れるべきだと考えた。

《最終日のプレゼン》

最終日の課題は初日から考えているが、未だハッキリとした計画は立てられていない。案はいくつかあるのだが、これが新しいのか、意外なのか、どの層に興味を持たれるのか、自分で考えるには限界を感じつつある。できることなら皆さんの意見を伺ったりしたいと思っている。

今日は移動中の情報収集に集中できていなかったことも反省する。

S.A@ 日本大学

--------------------------------------------------------

令和2年(2020)【9月1日(火)】 夏の出版編集トレーニング 4期生2組(2日目)

2020/09/01

コメント (0)

--------------------------------------------------------

令和2年(2020)【9月1日(火)】

夏の出版編集トレーニング2日目

4期生2組

--------------------------------------------------------

《人のため、から始まる》

インターン2日目。私は自宅から最寄り駅まで自転車を漕がせた後、有料駐輪所に停めている。

昨日と同じように自転車を停め、駅へ向かおうとすると「いってらっしゃい」との声がした。駐輪のおじさんだった。

まだインターンの緊張が解けない中、駐輪のおじさんのその一言は曇った私の心に晴れ間をのぞかせてくれた。

何気ない人の優しさが人の心を動かすのだと実感した。「世のため人のため動く」ことが経済であると学んだが、正直世の中のことは大きすぎてまだ分からない。私の場合、まずは「人のため」を意識することから始まるのではないかと感じた。

《視点を変えてみる》

今日は初めて新聞のアウトプットを行なったが、つい自分の感想を言ってしまいがちであった。せっかく情報を深く読み解くのなら、広い視野で考えたい。そのための「自分とは逆の立場から考える」ことをを学び、目から鱗の衝撃であった。また、視点はじっとしていると偏ってしまうことも学んだ。実際、日報の手が止まった時に立ち上がって体を動かしてみると今日の出来事が浮かんできた。

心理的にも物理的にも、視点を変えることは一つの物事に対して多角的な視点に繋がるのだと気が付いた。

・流れを掴むため毎日新聞を読む

・逆の立場から考えてみる

・質より量を意識した情報収集

・世の中の流行りの理由を考えてみる

・まずは「人のため」から始める

・自分だけの特性をつくる

A.H@筑波大学

--------------------------------------------------------

令和2年(2020)【9月1日(火)】

夏の出版編集トレーニング2日目

4期生2組

--------------------------------------------------------

《人のため、から始まる》

インターン2日目。私は自宅から最寄り駅まで自転車を漕がせた後、有料駐輪所に停めている。

昨日と同じように自転車を停め、駅へ向かおうとすると「いってらっしゃい」との声がした。駐輪のおじさんだった。

まだインターンの緊張が解けない中、駐輪のおじさんのその一言は曇った私の心に晴れ間をのぞかせてくれた。

何気ない人の優しさが人の心を動かすのだと実感した。「世のため人のため動く」ことが経済であると学んだが、正直世の中のことは大きすぎてまだ分からない。私の場合、まずは「人のため」を意識することから始まるのではないかと感じた。

《視点を変えてみる》

今日は初めて新聞のアウトプットを行なったが、つい自分の感想を言ってしまいがちであった。せっかく情報を深く読み解くのなら、広い視野で考えたい。そのための「自分とは逆の立場から考える」ことをを学び、目から鱗の衝撃であった。また、視点はじっとしていると偏ってしまうことも学んだ。実際、日報の手が止まった時に立ち上がって体を動かしてみると今日の出来事が浮かんできた。

心理的にも物理的にも、視点を変えることは一つの物事に対して多角的な視点に繋がるのだと気が付いた。

・流れを掴むため毎日新聞を読む

・逆の立場から考えてみる

・質より量を意識した情報収集

・世の中の流行りの理由を考えてみる

・まずは「人のため」から始める

・自分だけの特性をつくる

A.H@筑波大学

--------------------------------------------------------

《枚数多いな》

今日は電車新聞読みレベルが2上がった。今日はバサバサしたものの、集中して肩幅サイズに収めて読むことが出来た。

だが長くは続けることができなかった。もっと新聞と仲良くしていかなければならない。今日、時間がない中新聞を読んで気がついたことがある。それはお値段以上である、というところだ。文庫本2冊分の文字量が180円で買えるのは内容問わず凄いことだと思った。

しかも内容は経済、政治、国際関係に文化と多岐に渡り新聞の魅力と新たな発見を感じた1日でした。

難しくてアウトプットの題材から避けてしまった1〜10ページの部分を明日の題材にできるように今日よりもより時間をかけて読み深めたいと思う。

私は自分の知らないことを発見した時、恥ずかしいという気持ちが強い。要らぬプライドで身にこびりついていたのだ。

だが、この就職活動を機に、知らない世界がたくさんあることを肌で感じた。恥ずかしいと思っていられない"現実"思い知ったのだ。

現在は無知による恥よりも、これからどう知り、どう自分の糧にしていくか、即戦力になるような使える武器に磨いていけるのかというところに目を向けるようになった。就職活動を初めてまだ日は浅い。色んな職種に触れ合い、無知の知を知った。知らないことは恥ではない。気づいた時に諦めて目を背ける方が恥である。

ソクラテスはすごい。今はオーストリアの心理学者ヴィクトール・エミール・フランクル著の夜と霧を読んでいるが、

それがひと段落したら久しぶりにギリシア哲学に生き方について学ばせてもらいたいと思う。哲学はいつも私に気づきを与えてくれた。

今日は新聞という新たな気づきに出会うことができた。9月の最初、いいスタートを切ることができた。

明日はリモート活動になるが臆せず発言をしたい。そして対面の時と同じくらい様々な意見や感想などを聞いて自らの価値観や視野を広めたい。

M.T@ 日本大学

--------------------------------------------------------

《世のため人のため》

今日は、経済の本当の意味を知った。これまで私は、経済活動の"働いて稼ぐ"にばかり意識がいっていたが、本当はもっと深く温かいところに本質が存在することに気付かされた。社会人、経済人として毎日新聞を読んで世の中の動きを知ることは、もはや使命なのだと思う。

これから、「経世済民」の心を忘れずに多くの情報に触れ、編集者に欠かせない洞察力を磨いていきたい。

《敢えて逆の立場をとる》

新聞のアウトプットにおいて、「あえて逆の意見を述べてみると、視野が広がる」とのお話を頂いた。

それはいつも1つの考えに縛られがちな自分にとって、多角的にものごとを見るための大きなヒントであるように感じられたのだ。

議論においては、自分の立場を明確にしてそこを掘り下げるだけでなく、全体の意見がどう傾いているのかをよく察知して、まだ無い視点をいかに見出し、広げていくのかも重要なアプローチであると感じた。

《ESは教科書》

今日の課題の内容が自分たちの「洞察力」を測るためのものであったように、ESにおける質問には、それぞれ、企業が出版業界人に何を求めているかが隠されていることに気づいた。ESを踏まえたお話を通して、自分はこの質問に対してどう答えられるようになりたいのかが明確になり、自分の軸が掴めるような感覚もあった。

今回初めてESというものに取り組んだが、今の自分には何が足りないのかを知る判断材料としても、ESの質問項目は極めて重要だと思った。

今後もそんな視点を持ちながら存分に活用していきたい。

・新聞を読むことを習慣化させる

・自分が極めたいものを見つける

・自分とは反対意見の人間になりきって物事を考えてみる

・世のため人のための心を忘れない

・今ヒットしているものの理由を考える

A.S@早稲田大学

--------------------------------------------------------

今日は電車新聞読みレベルが2上がった。今日はバサバサしたものの、集中して肩幅サイズに収めて読むことが出来た。

だが長くは続けることができなかった。もっと新聞と仲良くしていかなければならない。今日、時間がない中新聞を読んで気がついたことがある。それはお値段以上である、というところだ。文庫本2冊分の文字量が180円で買えるのは内容問わず凄いことだと思った。

しかも内容は経済、政治、国際関係に文化と多岐に渡り新聞の魅力と新たな発見を感じた1日でした。

難しくてアウトプットの題材から避けてしまった1〜10ページの部分を明日の題材にできるように今日よりもより時間をかけて読み深めたいと思う。

私は自分の知らないことを発見した時、恥ずかしいという気持ちが強い。要らぬプライドで身にこびりついていたのだ。

だが、この就職活動を機に、知らない世界がたくさんあることを肌で感じた。恥ずかしいと思っていられない"現実"思い知ったのだ。

現在は無知による恥よりも、これからどう知り、どう自分の糧にしていくか、即戦力になるような使える武器に磨いていけるのかというところに目を向けるようになった。就職活動を初めてまだ日は浅い。色んな職種に触れ合い、無知の知を知った。知らないことは恥ではない。気づいた時に諦めて目を背ける方が恥である。

ソクラテスはすごい。今はオーストリアの心理学者ヴィクトール・エミール・フランクル著の夜と霧を読んでいるが、

それがひと段落したら久しぶりにギリシア哲学に生き方について学ばせてもらいたいと思う。哲学はいつも私に気づきを与えてくれた。

今日は新聞という新たな気づきに出会うことができた。9月の最初、いいスタートを切ることができた。

明日はリモート活動になるが臆せず発言をしたい。そして対面の時と同じくらい様々な意見や感想などを聞いて自らの価値観や視野を広めたい。

M.T@ 日本大学

--------------------------------------------------------

《世のため人のため》

今日は、経済の本当の意味を知った。これまで私は、経済活動の"働いて稼ぐ"にばかり意識がいっていたが、本当はもっと深く温かいところに本質が存在することに気付かされた。社会人、経済人として毎日新聞を読んで世の中の動きを知ることは、もはや使命なのだと思う。

これから、「経世済民」の心を忘れずに多くの情報に触れ、編集者に欠かせない洞察力を磨いていきたい。

《敢えて逆の立場をとる》

新聞のアウトプットにおいて、「あえて逆の意見を述べてみると、視野が広がる」とのお話を頂いた。

それはいつも1つの考えに縛られがちな自分にとって、多角的にものごとを見るための大きなヒントであるように感じられたのだ。

議論においては、自分の立場を明確にしてそこを掘り下げるだけでなく、全体の意見がどう傾いているのかをよく察知して、まだ無い視点をいかに見出し、広げていくのかも重要なアプローチであると感じた。

《ESは教科書》

今日の課題の内容が自分たちの「洞察力」を測るためのものであったように、ESにおける質問には、それぞれ、企業が出版業界人に何を求めているかが隠されていることに気づいた。ESを踏まえたお話を通して、自分はこの質問に対してどう答えられるようになりたいのかが明確になり、自分の軸が掴めるような感覚もあった。

今回初めてESというものに取り組んだが、今の自分には何が足りないのかを知る判断材料としても、ESの質問項目は極めて重要だと思った。

今後もそんな視点を持ちながら存分に活用していきたい。

・新聞を読むことを習慣化させる

・自分が極めたいものを見つける

・自分とは反対意見の人間になりきって物事を考えてみる

・世のため人のための心を忘れない

・今ヒットしているものの理由を考える

A.S@早稲田大学

--------------------------------------------------------

《記事から企画を考える》

本日は社会面の記事を取り上げさせていただきましたが、まず、1番新聞で注目しなければならないのは1面~10面までの政治・経済・国際関係の記事だと学んだ。アウトプットする記事に対し意見を言い合う際も感情論的になってしまい、企画やアイデアを出すことを意識できていなかった。社会の動きよりを理解するためにはまず経済の動きをより意識する必要があり、毎日新聞を読み込めば社会の流れも予測することができるようになると教えていただいた。また記事を読んでいる時は情報のインプットだけでなく、疑問やアイデアを常に持つようにしようと思った。

《自分の土俵のネタ》

ESで書いた自分のネタはありきたりなものだった。なるべく関連が薄いことと、そのネタをどうやってK社に結びつけるかに集中してしまっていた。今回K社のESで求められているのは⚪︎⚪︎力であるのをすっかり忘れてしまっていたことを反省しなければならない。

提供するネタは理由や関連付けが多少屁理屈となってしまっても、面白い・意外性のあるものを探さなければならないと理解した。

まずは自分の、できれば自分だけの土俵のネタ作りを目指すべきだと考える。

《洞察力を高める訓練》

まずは質より量ということで、既出でも流行ったものでなくてもどんなコンテンツやビジネスがあるのかを手当り次第探してみようと思う。

新聞を読むことはもちろん、本屋以外の店やデパートなどに足を運ぶこともやはり必要だと感じている。

(もちろんコロナ感染には気をつけながら)人と会話することも自分の知らない世界や考え・思考に触れられる良い機会なので、

オンラインツールを使用して友だちに声をかけていくことを心がけたい。

《新聞の読み方を意識する》

本日の気づきの点でも挙げたが、私は今まで第1面や第2面はむしろ避けて新聞を読んでしまっていた。

第1面などのトップニュースは文量が多いことに加え、先に朝のテレビニュースで既に情報として知ってしまっていた事が多かったからだ。

だが本日の講義でテレビやネットニュースよりも新聞の記事の方が情報が性格で社会の動きを読むのに最も有効だと知り、読み方を変えなければと強く思わされた。

社会人になるため就活をしている身としても、就活に役立てる気概を持ってこれから新聞を読んでいく。

A.S@日本大学

--------------------------------------------------------

《新聞は情報の宝庫》

今回はじめて新聞アウトプットをして、改めて新聞は、秒単位で起きている物事の中から厳選された情報がギュッと凝縮されてある宝庫のようなものであると感じました。それを180円という価格で手に入れられるので、もっともっと活用して、自分の脳内に情報という宝を増やしていきます。

《それは本当に正しいのか?》

今日はじめて校正作業をして、自分が普段あまり意識していない言葉の使い方、情報の正誤について気づきました。

小説でも、雑誌でも、今までは書かれていたことを疑わず信じてきましたが、校正作業を経て、それは本当に正しい情報または言葉遣いなのかを疑うことの大切さを知りました。とても貴重な経験です。情報を伝える職業を目指す者として、これからは情報を鵜呑みにせずに考えて文章を読もうと思いました。

《社会人になることへの意識》

今日の終盤では、社会人と学生の違いについてみんなで考え、社会人とは経済活動に参加する人である、というお話を伺いました。

今まで社会人や経済の定義について考えたことのなかった自分にとって、新しい発見でした。

インターンや職種研究、自己分析、ESなどを中心に就活対策をしていましたが、社会人になるとはどういうことか、大きな目標と存在定義は何なのか、広い視野を持って考えて行動します。

H.Y@立教大学

--------------------------------------------------------

《記事をヒントに企画する》

編集者目線でその記事から何を企画できるのか考える癖をつけなくてはならない。今回はそのアウトプットの機会として新聞ディスカッションを行っている。なので、少し考え方を変えて意識的にディスカッションに参加する必要がある。

《遠慮なく朗らかに》

どうやら普段の私は想像以上に暗いようだ。私の場合、少し無理するくらいに明るく振る舞うのがちょうど良いのかもしれない。基本的に元気なのでそう難しくはないはず。

《奴らの隙を突け》

出版社の社員は、大学生が出すアイデアなんて大抵は知っている、という心構えが必要である。彼らの土俵で意見しても、周りの就活生と差別化するのは難しい。なので、例えば私の得意分野で何か意表をつくようなアイデアを出せると良い。

《新聞購読にヤマを持たせる》

日経新聞の記事はそれぞれ重要度が異なる。私達が読み込む必要があるのは、政治・経済・国際関係の記事である。

この前半の記事に力を入れて読むことで、必要な洞察力を養える。

・必要な場面では明るく元気よく。

・教わった方法で新聞を読む習慣をつける。

・アイデアに意外性を付与できるものを模索する。

R.S@早稲田大学

--------------------------------------------------------

《対面時と遠隔時の心地よい声について》

不安定な回線の中話を聞いていると、比較的低く落ち着いたトーンは途切れやすく、高めではきはきとしたトーンはしっかり聞こえるように感じた。対面で話すときは落ち着いたトーンのほうが聞いていて心地よいと感じるが、遠隔時はなるべく高めのトーンで話したほうが聞いている側は理解しやすい。明日からの受講や、実際の就活でも話すトーンを意識して使い分けるようにする。

・意見を述べるときは、感じた批判をどうしたら解消できるのかを意識する

・新聞は社会面だけではなく経済面も積極的に読み込む

Y.N@関西大学

--------------------------------------------------------

本日は社会面の記事を取り上げさせていただきましたが、まず、1番新聞で注目しなければならないのは1面~10面までの政治・経済・国際関係の記事だと学んだ。アウトプットする記事に対し意見を言い合う際も感情論的になってしまい、企画やアイデアを出すことを意識できていなかった。社会の動きよりを理解するためにはまず経済の動きをより意識する必要があり、毎日新聞を読み込めば社会の流れも予測することができるようになると教えていただいた。また記事を読んでいる時は情報のインプットだけでなく、疑問やアイデアを常に持つようにしようと思った。

《自分の土俵のネタ》

ESで書いた自分のネタはありきたりなものだった。なるべく関連が薄いことと、そのネタをどうやってK社に結びつけるかに集中してしまっていた。今回K社のESで求められているのは⚪︎⚪︎力であるのをすっかり忘れてしまっていたことを反省しなければならない。

提供するネタは理由や関連付けが多少屁理屈となってしまっても、面白い・意外性のあるものを探さなければならないと理解した。

まずは自分の、できれば自分だけの土俵のネタ作りを目指すべきだと考える。

《洞察力を高める訓練》

まずは質より量ということで、既出でも流行ったものでなくてもどんなコンテンツやビジネスがあるのかを手当り次第探してみようと思う。

新聞を読むことはもちろん、本屋以外の店やデパートなどに足を運ぶこともやはり必要だと感じている。

(もちろんコロナ感染には気をつけながら)人と会話することも自分の知らない世界や考え・思考に触れられる良い機会なので、

オンラインツールを使用して友だちに声をかけていくことを心がけたい。

《新聞の読み方を意識する》

本日の気づきの点でも挙げたが、私は今まで第1面や第2面はむしろ避けて新聞を読んでしまっていた。

第1面などのトップニュースは文量が多いことに加え、先に朝のテレビニュースで既に情報として知ってしまっていた事が多かったからだ。

だが本日の講義でテレビやネットニュースよりも新聞の記事の方が情報が性格で社会の動きを読むのに最も有効だと知り、読み方を変えなければと強く思わされた。

社会人になるため就活をしている身としても、就活に役立てる気概を持ってこれから新聞を読んでいく。

A.S@日本大学

--------------------------------------------------------

《新聞は情報の宝庫》

今回はじめて新聞アウトプットをして、改めて新聞は、秒単位で起きている物事の中から厳選された情報がギュッと凝縮されてある宝庫のようなものであると感じました。それを180円という価格で手に入れられるので、もっともっと活用して、自分の脳内に情報という宝を増やしていきます。

《それは本当に正しいのか?》

今日はじめて校正作業をして、自分が普段あまり意識していない言葉の使い方、情報の正誤について気づきました。

小説でも、雑誌でも、今までは書かれていたことを疑わず信じてきましたが、校正作業を経て、それは本当に正しい情報または言葉遣いなのかを疑うことの大切さを知りました。とても貴重な経験です。情報を伝える職業を目指す者として、これからは情報を鵜呑みにせずに考えて文章を読もうと思いました。

《社会人になることへの意識》

今日の終盤では、社会人と学生の違いについてみんなで考え、社会人とは経済活動に参加する人である、というお話を伺いました。

今まで社会人や経済の定義について考えたことのなかった自分にとって、新しい発見でした。

インターンや職種研究、自己分析、ESなどを中心に就活対策をしていましたが、社会人になるとはどういうことか、大きな目標と存在定義は何なのか、広い視野を持って考えて行動します。

H.Y@立教大学

--------------------------------------------------------

《記事をヒントに企画する》

編集者目線でその記事から何を企画できるのか考える癖をつけなくてはならない。今回はそのアウトプットの機会として新聞ディスカッションを行っている。なので、少し考え方を変えて意識的にディスカッションに参加する必要がある。

《遠慮なく朗らかに》

どうやら普段の私は想像以上に暗いようだ。私の場合、少し無理するくらいに明るく振る舞うのがちょうど良いのかもしれない。基本的に元気なのでそう難しくはないはず。

《奴らの隙を突け》

出版社の社員は、大学生が出すアイデアなんて大抵は知っている、という心構えが必要である。彼らの土俵で意見しても、周りの就活生と差別化するのは難しい。なので、例えば私の得意分野で何か意表をつくようなアイデアを出せると良い。

《新聞購読にヤマを持たせる》

日経新聞の記事はそれぞれ重要度が異なる。私達が読み込む必要があるのは、政治・経済・国際関係の記事である。

この前半の記事に力を入れて読むことで、必要な洞察力を養える。

・必要な場面では明るく元気よく。

・教わった方法で新聞を読む習慣をつける。

・アイデアに意外性を付与できるものを模索する。

R.S@早稲田大学

--------------------------------------------------------

《対面時と遠隔時の心地よい声について》

不安定な回線の中話を聞いていると、比較的低く落ち着いたトーンは途切れやすく、高めではきはきとしたトーンはしっかり聞こえるように感じた。対面で話すときは落ち着いたトーンのほうが聞いていて心地よいと感じるが、遠隔時はなるべく高めのトーンで話したほうが聞いている側は理解しやすい。明日からの受講や、実際の就活でも話すトーンを意識して使い分けるようにする。

・意見を述べるときは、感じた批判をどうしたら解消できるのかを意識する

・新聞は社会面だけではなく経済面も積極的に読み込む

Y.N@関西大学

--------------------------------------------------------

令和2年(2020)【8月31日(月)】 夏の出版編集トレーニング 4期生2組(1日目)

2020/08/31

コメント (0)

--------------------------------------------------------

令和2年(2020)【8月31日(月)】

夏の出版編集トレーニング1日目

4期生2組

--------------------------------------------------------

《コンセプト・インパクト・コンパクト実践の難しさ》

自分の意見を伝えるときは相手に分かるよう意識する事、自分が何を言いたいのか・伝えたいのかをハッキリさせてから発言することの大切さと難しさが分かりました。

特に取材の基本である質問は、話を聞きメモを取りながら頭の中で質問を考える平行処理能力が重要となり、輪をかけて自分は苦手だと気づかされました。

《聞く姿勢》

話している人の目を見る。相槌をうつ。呼びかけには直ぐに応える。

当たり前のようでいて意識しなければ疎かにしてしまっていることでした。話を聞くときついついメモをとる事に夢中になってしまいがちでしたが、今後は聞く姿勢を意識して、果てには癖になるまでにしたいと思います。

・視野を広げる

最終日の課題のためだけでなく、「今」を知ることにアンテナを張ることはどの業界に行っても役に立ちます。

コロナ禍の状況下では手に入る情報量も限られてしまいますが、その分自分から視点を動かす良い訓練になります。

・発言に積極性を持つ

自分の質問や発言が的外れかどうか心配するのではなく、まずは手を挙げて話すことを心がけます。

ただし「コンパクト」だけは必ず意識するようにしなければいけません。

A.S@日本大学

--------------------------------------------------------

令和2年(2020)【8月31日(月)】

夏の出版編集トレーニング1日目

4期生2組

--------------------------------------------------------

《コンセプト・インパクト・コンパクト実践の難しさ》

自分の意見を伝えるときは相手に分かるよう意識する事、自分が何を言いたいのか・伝えたいのかをハッキリさせてから発言することの大切さと難しさが分かりました。

特に取材の基本である質問は、話を聞きメモを取りながら頭の中で質問を考える平行処理能力が重要となり、輪をかけて自分は苦手だと気づかされました。

《聞く姿勢》

話している人の目を見る。相槌をうつ。呼びかけには直ぐに応える。

当たり前のようでいて意識しなければ疎かにしてしまっていることでした。話を聞くときついついメモをとる事に夢中になってしまいがちでしたが、今後は聞く姿勢を意識して、果てには癖になるまでにしたいと思います。

・視野を広げる

最終日の課題のためだけでなく、「今」を知ることにアンテナを張ることはどの業界に行っても役に立ちます。

コロナ禍の状況下では手に入る情報量も限られてしまいますが、その分自分から視点を動かす良い訓練になります。

・発言に積極性を持つ

自分の質問や発言が的外れかどうか心配するのではなく、まずは手を挙げて話すことを心がけます。

ただし「コンパクト」だけは必ず意識するようにしなければいけません。

A.S@日本大学

--------------------------------------------------------

《伝え方もコンテンツ》

《伝え方もコンテンツ》自己紹介やプレゼンテーションにおける他のメンバーの1人1人の発表から、より相手の興味・関心を引くような独自の工夫がとても感じられました。

何を話すかだけでなく、どう伝えるかも、情報発信においてとても重要なことなのだと気づかされました。

まだまだ自分は頭に浮かんだことをそのまま話してしまうので、周りの方のお話をよく聞いて、

その方々の良いところを自分自身にもどんどん取り入れ、自分にしかない表現力を磨いていきたいです。

《質問をしないは、もったいない》

今元さんのお話に対して質問をした後、それまでのお話の内容も含めて、質問をする前の何倍も自分の中に吸収されていく感覚がありました。

私は人前で話すことや手を挙げて発言することが苦手なのですが、それを言い訳に今までどれだけのチャンスを無駄にしてきたのか、今日強く実感しました。これから、物事に対して常に疑問をもち、なおかつそれを発信していく姿勢を大切にしたいです。

・伝え方にこだわりをもつ

・失敗を恐れない

・迷わず手を挙げる

・今話題のものに首をつっこんでみる

・新しいものを生みだすわくわく感を大切にする

A.S@早稲田大学

--------------------------------------------------------

《知らなかった》

知らなかったことだらけだった。電車がこんなにも満員なこと。知らなかった。社会がこんなにも動き出していることも。

コロナ禍になってからというもの、毎日オンラインでの講義とバイトの繰り返しで、地元から全く出ていなかった。

8月の上旬、学芸員コースの集中講義で3日間学校に通ったがお昼過ぎに通学し、ラッシュの前に帰宅していたので

働く大人がぎゅうぎゅうに詰め込まれて都内に運ばれる、そんな日常が戻ってきてることを私は知らなかった。

今朝、私は電車に移る自分を見て、新米社員になったらこんな風に毎日通うのかと妄想した。そしたらポツポツと、窓に水滴がついた。雨だ。

そんなことを思ってた矢先に雨が降るなんて幸先が悪いな。本を読むことをした。前に座っていた人が降り、座った。そこからは没頭して読みかけの本を読んだ。

「秋葉原」とアナウンスされ、急いで降り、新米社員気分の私は生まれて初めて秋葉原に降り立った。ドアが開いた瞬間、ワクワクしていたいのにドキドキが抑えられなかった。様々な気持ちが入り混じった中、階段を登った。一歩一歩、私も社会の一員になれるのだろうか、と不安ながらも確実に踏み締めるようにして登った。信号待ち、空を見た。晴天だった。ビルまで歩く道のりでじんわりと汗をかいた。8月の最終日、いつもとは違う汗をかいた。知らなかった。

・編集者の企画の案の出し方の技を盗みたい。

・心震わされた、書籍は何かを聞きたい。

私も読みたいと思う。

M.T@ 日本大学

--------------------------------------------------------

《駅構内の違い》

高校卒業以来の東京駅。名古屋駅ではキオスクしかなくて時間をつぶすところが皆無だったが、東京駅は構内に地下があってお店もたくさん並んでいる。都会は違うなあとおのぼりさんな気分になった。

《心の持ちようの変化》

今まで自分ができないことや苦手なことに対して「センスがない」「能力がない」と言い訳をして諦めていたが、量が足りないだけなんだとポジティブな気持ちに切り替えることができた。

・今日教えていただいたドラマ(重版出来など)を観る

・街や電車の広告に注視する

Y.N@関西大学

--------------------------------------------------------

《伝えたい、コンパクトに》

自分の考えを簡潔に分かりやすく伝える必要を感じた。メディア業界ではいかに短く自分の意図を伝えるかが大切である。

そのためには、とにかく量をこなさなくてはならない。なので、意識的に訓練する場をたくさん設ける。

《センスを磨く》

編集者にはファンが必要であり、ファンを獲得するためにはセンスを磨かなくてはならない。

そのためには、映画の予告や身の回りの広告にたくさん触れる必要がある。

このように、センスの良いものにとにかく多く触れることで、魅力的なコンテンツを自分で生み出せる状態をつくる。

・結果からコンパクトに話すことを心がける。

・センスの良いものに多く触れる。

・ドラマなどを通して業界を研究する。

・身の回りにアイデアが潜んでいないか探す視点を持つ。

R.S@早稲田大学

--------------------------------------------------------

《メディア作りには広い視野が欠かせない》

本の紹介では互いに発言をしあうことで、自分の考えが他者にどう伝わっているのか客観的に知ることができました。

また、今までの自分にはなかった本の読み方・紹介の仕方が勉強になりました。プレゼンの中でも、ユーモアや個性溢れるものは印象に残りやすかったです。

私は今まで本の内容に着目していましたが、ある本にまつわる場所や個人のエピソードが人を惹きつけるポイントの1つであると実感しました。

新しいものに触れることで更に新たな視点が生まれるのだと教わりました。様々なメディアを手軽に見られる今の時代は、既存の組み合わせの比較がしやすいです。目に触れるものを消費するだけではなく、センスを磨こうという積極的な姿勢でものを見ることはすぐに実行に移せるため、差をつけやすいと感じました。

また、触れるものが人の個性を生み出すということから、作品は人に影響を与えるものであると改めて気が付きました。

・今日気が付いたこと、主に2点を今日から実行していきます。

印象に残るような人間力を磨くため、発言の中でユーモアや個性を発揮できるよう意識していきます。

常に他者の話をよく聞き、今の自分にはない考え方や話し方を吸収し活かしていきます。

また、1人でいる時間も作品や日常生活で目にするものを消費するのではなく、研究材料だと考えることで、独自で新しい視点を身につけていきます。特に電車内は日常的なメディア発信の場となっているので、それらがなぜ発信され人々にどう影響しているのかを考えてみます。

A.H@筑波大学

--------------------------------------------------------

《殻を脱いだ自分》

今日のイベントの1つに愛読書を紹介する場面があり私は最後の出番となったが導入を変え和まそうとしなかなかの反応だった。

以前の引っ込み思案の自分からしたら考えられない行動だが思いたったことは逃げずに立ち向かえた瞬間だった。

《新しいことに挑むことは恥ではない》

よく、YouTubeで経営者の成功法則という動画を拝聴し、そこで常に新しい事に挑戦する気概を持っていることが挙げられていましたが

自分は前々から人の目が気になり行動に移すことを躊躇していました。

ですが、今日アドバイスを賜わった際に自分が気になったものや新しく世に出た物は全てチェックするくらいの気持ちが大事であり

数を積み重ねることだと教えられその言葉に背中を押されました。

今日は実験的に試してみて失敗した時の不安があったが常識に囚われることなく自分が信じたことを貫き通すスタンスでこれからの自分を創っていきたい。

R.N@獨協大学

--------------------------------------------------------

RSS 2.0

RSS 2.0