東京校の講義レポート

平成26年(2014)【3月13日(木)】 全国縦断遊学の旅 6日目

丹厳洞に来ています。幕末期にタイムスリップしたがごとくの風景。

言葉でいうと陳腐ですが、ここで密約が交わされたであろう光景が

ありありと想像出来ました!

鬼気として迫る雰囲気があり、密議とその内容の重大さが感じられます。

平成26年(2014)【3月12日(水)】 全国縦断遊学の旅 5日目

茶室麟閣の門前で一枚。

豊臣秀吉の怒りを買い、切腹されられたのち、

利休の血筋が途絶えるのは良くないと匿ってくれたお礼にと造った茶室。

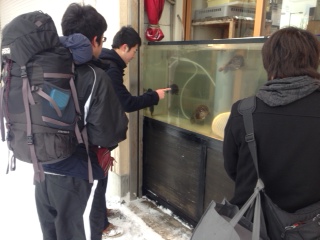

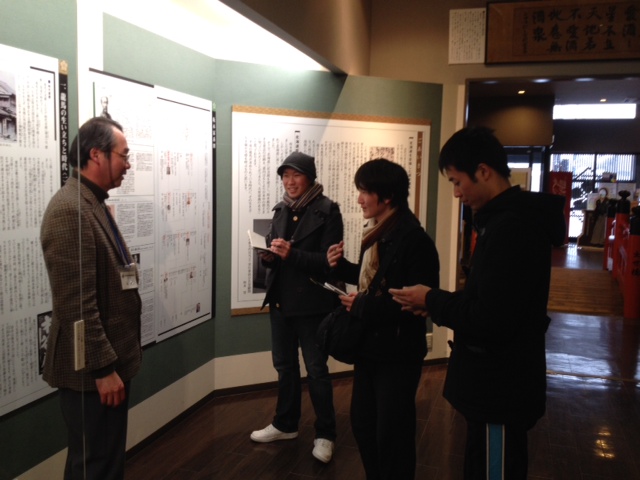

長岡で山本五十六記念館のほか、河井継之助記念館を見学しました。

こちらは長岡戦災記念館の見学の様子です。

山本五十六記念館の展示を担当された、古田島先生と偶然お会いし、

1時間ほど館内の解説をしていただけました!

こういったところでの、偶然の出会いを大切にしていかなければと感じます。

会津藩校日新館の跡地を見る。

ここから多くの会津藩士が生まれたのだと感じる。

唯一形の残っている天文台前から

会津研修スタート!

西郷頼母宅跡を見学。

新政府軍が来た折り、

ここで家族など21名が自刃。

鶴ヶ城にて雪かきをしている人たちと出会う。

いろいろと教えていただいたお礼に

雪かきのお手伝い!

●学び

・白虎隊記念館、早川館長

来客があったにもかかわらず、快く説明して下さり、

その言葉の節々から、祖父への尊敬の念や白虎隊への想いを

短い時間ながらも語って下さりました。

こうやって歴史を語り継いでいかれる人がいるからこそ、

自分たちは知って行けるんだ、と感謝とともに、

いつか、その役割を担えるようになりたい、と感じました。

・白虎隊隊士等の墓

訪れた人々の手で供えられ、深い祈りに包まれた場所だと感じました。

正面に自刀した隊士達や戦地で散った隊士達のお墓があり、

そこには缶ジュースが備えられていました。

何故かと思った直後に、ぐさっと胸に突き刺さるような思いとともに、

享年14~17歳にして、日本のためを思い、先祖や主への想いを

抱きならの自刃をするほどの、気高い魂を持つ、どんな人達

だったのだろうか?と胸が詰まるような想いが浮かび上がりました。

・蘇生した隊士、飯沼貞吉さんのお墓

墓前から道伝いに少し歩いたところ、その途中に、自刀した

隊士の中で唯一蘇生し、白虎隊の悲劇を後生に伝えた

飯沼貞吉さんのお墓がありました。

そこの説明文には仙台で没された、とありました。

それでも、会津に戻ってこられた此処で感じた重みは、

白虎隊の大いなる絆を感じました。

人を斬らなければいけなかった時代にこそ、温かなものが

あったのだのいう事が、ただ嬉しいと感じました。

・自刀の地

慰霊碑と、実際に隊士達がお城を観た方向が、白虎隊士が

その方向を見つめている石像にて示されていました。お城を囲む木々と、

現在の建物で最初は分かりませんでした。

遠目に天守閣が見えるくらいで、煙が上がっていたら燃えてる

ように見えるかもしれないと感じたました。

携帯電話がある時代ではありませんから、目で見た炎だけが情報で、

落城の現実を目の当たりにした時の、彼らの絶望を思うと、本当に心が痛みました。

また、現在の時代は、そう言う人達の犠牲の先に成り立ったものだと

感じることができました。

・山本五十六記念館、古田島先生

たまたま産経新聞の取材で来られており、

ここの展示を監督された元小学校の教員や校長をされていた

古田島先生のお話を聞くことができました。

ふとした時に、出会った縁は

大切にすれば、一生ものとなる、とこの旅では常々感じます。

・人間山本五十六

山本五十六さんの逸話はリーダーシップをどうとるかなどを

よく聞いていたが、凄い方だというのは知っていたが、

イマイチピンときていなかった。

しかし友達に書いた手紙の紙が足りなくなり、行間に文字を書いた話や、

地元への貢献、定年後のささやかな楽しみなど、人間味溢れる姿を

垣間見ることができ、今回の一件で非常に興味を抱きました。

今までは、あまり調べたりはしていなかったのですが、

これをきっかけとして、調べ知り学んで行こうと決めました。

From:高岸知広@東京校5期生(兵庫県出身・金沢学院大学卒)

---------------------------------------------------------

●会津若松

会津は昔の街並みを残していた。

現代の建物は少なく、居酒屋などの店も、派手な主張をしていなかった。

京都などよりも質実な印象だ。

骨董品店やギャラリーなど、そそられる店も多く、雪景色がまた良かった。

街のいたるところに会津の教育の言葉が見られた。

「ならぬことはならぬものです」

あいづっこ宣言というものもあった。

一、人をいたわります

二、ありがとうごめんなさいを言います

三、がまんをします

四、卑怯なふるまいをしません

五、会津を誇り、年上を敬います

六、夢に向かってがんばります

会津の什の掟の現代子版だろうか。

街の人々は皆親切だった。

歩いているとほとんどの方が話しかけてくれる。

道を教えてくれたり、私たちのことを訊いてくれたりした。

それも、会津の教えが今にも息づいているからだろうか。

高尚な文化の誇りが見えていた。

日新館跡、鶴ケ城、西郷頼母邸跡、新島八重誕生地と、たて続けに訪ねた。

日新館は現代にも新しく作られ、鶴ケ城も当時のままの姿を再現。

史跡を街全体でもって大切にし、歴史をしっかりと浮かび上がらせていた。

●白虎隊

会津といえば、一つは白虎隊の悲劇だ。

白虎隊記念館に行き、ベンチャー大學の講義をして下さった

こともある、早川廣中館長に迎えていただいた。

早川館長は政治家で、会津若松市長を務めたこともあるそうだ。

白虎隊隊士や藩主松平容保、新島八重などの会津の人たちから、

山県有朋などの明治維新を成し遂げた志士たちまで、

幅広い資料が展示されており、とても充実した学び舎だった。

戊辰戦争での籠城で、約1ヶ月間も新政府軍の攻撃を耐えたのは異常で、

会津の教育、魂がいかに強靭であったかがわかる。

しかしそんな会津魂から、白虎隊のような悲劇が生まれたのは切ない。

記念館は若き隊士たちが自刃した山の麓に建っている。

生き残った酒井峰治や西郷頼母も含め、幕末の会津の人々は私たちに

高潔な魂を教えてくれる。

その現出は今も会津にある。

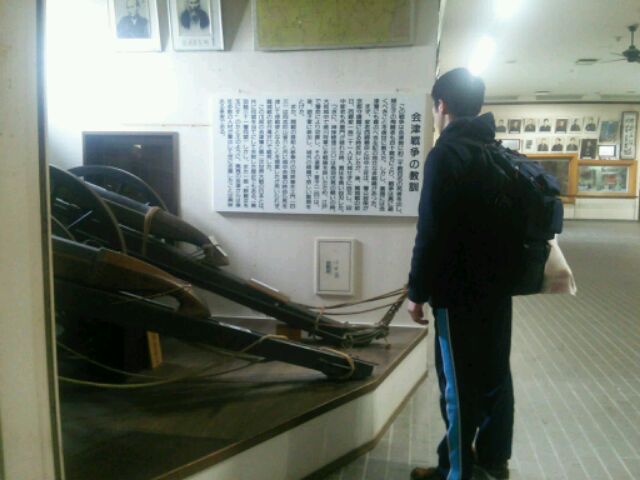

●山本五十六

なんて魅力的な方なのだろう。

至誠の人。

どんなときにも誠意を見せる。

文人の家系に生まれた知将で、筆の才にも恵まれ、その上、体力もある。

合理主義者だが、故郷のことになると人が変わり、長岡を心から愛した。

長岡の山本五十六記念館はそんな長岡市民の、山本五十六を敬い

慕う想いから生まれた場所だった。

館の中央には、山本長官が乗っていた機体の左翼が迫力をもって横たわる。

パプアニューギニアに残っていたその機体の一部を、日本に持ち込み、

見てもらいたい。

そんな長岡の人たちの想いが記念館誕生のきっかけだという。

理事の古田島さんに丁寧に説明していただき、人間山本五十六の魅力に

気持ちが満たされ、長岡の人々のように敬愛の念が生まれた。

完璧ながらも、故郷長岡を贔屓にする人間らしさ。

賭け事も好きだったという。

山本五十六は太平洋戦争の一番の、反対論者だったという。

もうアメリカでもそのような認識は浸透しているようだ。

根っからの軍人でありながら、平和を切に求めていた。

武士道や高潔な日本精神のヒントは山本五十六長官にあるのではないかと思う。

●河井継之助

山本五十六と同じ長岡藩の風雲児、河井継之助。

好きなように生きて、正直。

道理や義理も大切にする。

早くから商人の時代が来ることを見抜くなど、先見の明もあった。

松陰先生のように、現代の私たちもその人生から生き方を学ぶべき

お方だと思った。

河井継之助も大事にした長岡藩の「常在戦場」の精神は

山本五十六にも受け継がれているし、質実剛健な米百俵の教えもある。

まだまだ長岡も奥が深い。

多くの偉人がそうなように、河井継之助も司馬遼太郎の小説から

一般に知られるようになったようだ。

まずは河井継之助を取り上げた小説、「峠」を読む。

●長岡空襲

長岡戦災資料館も訪ねた。

長岡にも空襲があった。

東京や沖縄の悲惨な被害はよく知られているが、地方各地の空襲は

あまり知られていないのではないか。

知らなかった。まだ勉強不足だ。

自らの無知を実感するとともに、普段生活をしていていかに

戦争に関する情報が絞られているかがわかった。

こうして全国を回っているからこそ、知ることができた各地の情報かもしれない。

From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)

---------------------------------------------------------

白虎隊記念館に到着。

早川館長の説明を受け見学する。

お忙しい中、わずかでも時間を作っていただき

ありがとうございます!

平成26年(2014)【3月11日(火)】 全国縦断遊学の旅 4日目 東北被災地巡業

朝の気仙沼横丁に来ました。

綺麗になってきているように見える気仙沼ですが、

震災前と後では全く活気が違うようです。

朝の気仙沼横丁で、蟹の専門店をしているお店の方のお話を聞けました。

震災当時、気仙沼にいて、避難はしたものの、津波と一緒に

炎上した船が目の前に迫ってきたそうです。

直接火の被害は受けなかったものの

避難した場所の周囲が燃え、

救助されるのに3日かかったそうです。

防潮堤を作るか否かなど、地元の方ならではのお話を聞けました。

考えさせられました。

建物がまるごと流された跡がありました。

全壊した建物の姿を見ると

どうしてもやりきれない気持ちになりましたが

この日宿泊した漫画喫茶の店主が言うには

「この辺りも二階くらいまで浸水した。

建物は残ったけど、全壊じゃないから補助なんかも受けられない。

中途半端に残ったのもそれなりに困ったよ」と。

被災した人の思いや考えは複雑だと感じました。

気仙沼横丁近くの港を移動中です。

フェリーも発進しておりました。

これだけ民家の近くに水があるということは

当時の震災で非常に強い勢いの水が大量に押し寄せてきたのでしょう。

そう思うとみんな黙ってしまいました。

名取市閖上中学校の写真です。

宮城県閖上市では、911人もの方が犠牲に。

この閖上中学校でも多くの方が亡くなられました。

近くの指定避難所である公民館で

「ここはあぶない。閖上中学校に逃げろ」

との誘導に従った人たちが、中学校にたどり着く前に

津波に流されて亡くなったそうです。

津波の高さは3.2メートル。

公民館に残った数十人は生き残ったそうです。

学校も浸水した所、地震で倒壊した所など

荒れ果てた状態でした。

閖上での写真。

屋上から外を見てみると

その閑散とした光景に驚きました。

閖上中学校から

公民館と海岸を望みながら

黙祷を捧げ、閖上中学校を後にしました。

●閖上中学校にて、被災者のご家族の挨拶

3年が経ち、世間では少しずつ昔のこと、

節目の年と言われているが、

自分達にとっては、まだ3年、これから4年、5年と続いていくと

悲痛な声で等々と喋られていた。

その声を聴いていると、

もしも自分が阪神淡路大震災で

こんなにも悲観に暮れさせたのだろうか、

自分が今生きていることに感謝するとともに、

無性に、両親へ何かしてあげたいという想いが、

胸の内からこみ上げてきました。

●旧閖上中学校について

ある方が、ここを残すか、残さないかを考えてくださいと

言われていた。

残すでも残さないでも、考えて自分の意見を持ってくださいと

訴えられていた。

自分は震災は悲しい、辛いとは考えていても、

被害があった場所を残すか残さないかは、

そこの人が考えるべきだと思い、思考を放棄してきた。

それは、自分には関係のない事だと考えていた事と同じ意味だ。

いつの間にか、他人事として考えていたことに衝撃を受けた。

From:高岸知広@東京校5期生(兵庫県出身・金沢学院大学卒)

---------------------------------------------------------

●気仙沼

自分の目で見てみたかった被災地を、ちょうど3年経過した、

3.11の日に見ることができた。

まずは気仙沼を訪ねた。

気仙沼横丁では、震災を体験した方の貴重なお話をうかがうことができた。

津波に浸水したときに現場にいらっしゃって、燃える船が近づいて

きたことや、そのときの油の匂いなどのお話には生々しい恐怖を感じた。

気仙沼も震災前と今では、活気が全く違うそうだ。

前の晩、この街を歩いて、綺麗だが静かでもの寂しいという印象だった。

一夜明けて日に照らされた街を歩くと、家が根こそぎ無くなって

しまっている地が多くあるのがわかった。

綺麗に見えたのは瓦礫などが撤去されたからのようだ。

港町の淋しさが悲しかった。

市民と国の、復興に対する考え方のギャップもあるようだ。

防潮堤を作るか否かで意見が分かれているという話も聞いた。

まだまだ復興には問題があることを切に実感した。

これからさらに衝撃の光景を見ることになる。

●奇跡の一本松

陸前高田の光景が凄いというお話を聞いたので、次の目的地に

行く前に、奇跡の一本松に立ち寄った。

惨憺たる現状だった。

そこにあったはずの建物はほとんどが無くなってしまって、

土ごと抉られた未開発の土地のみが広がっている。

建物がないため、強い風が吹きつける。

上空にはモノレールのような、ジェットコースターのようなものが、

長く伸びていた。

聞くと、高台に住宅を作るのに土を運ぶための、仮設レールだそうだ。

それは凄いのだが、住宅建築はまだまだ進んでいないという。

空にひょろりと伸びる奇跡の一本松は確かに奇跡だったように見えた。

しかしそんな一本松も根っこの部分が腐り、今は人間の手でなんとか

持ち直したという。

被災地も奇跡を待っていられない。

人々が具体的な行動をしていかなければ、被災地から目を背ける人は

どんどん増えるだろう。

私も力添えをしていきたい。

●閖上中学校

悲劇となった閖上中学校の追悼イベントに参加し、その屋上で黙祷を捧げた。

眼下には見渡す限り、荒地が広がっていた。

少し離れている海岸まで、どの角度からでも見渡せる。

中学校から、歩いて5分ほどの小高い丘まで灯篭が伸びていた。

今は壊されてしまったが、そこには二階建ての公民館があったそうだ。

津波が押し寄せて来たとき、公民館にいては危ないと思って、

さらに高い閖上中学校に避難しようとした。

しかし間に合わず、その途中で津波に飲まれてしまった人々がいる。

閖上中学校の生徒も14人が犠牲になったようだ。

公民館に残っていれば助かったかもしれなかった。

中学校内部は荒れ果てていて、学生の無念さが伝わってくる。

教室の黒板には、ふたたび訪れた生徒や卒業生が寄せ書きをしていた。

「閖上、大好き」

「閖上、最高!!」

「できるなら中学時代に戻りたい」

当たり前の日常があっという間に奪われる。

かけがえのない仲間が突然近くにいなくなる。

自分の学生生活を思い出して、閖上中学校と照らし合わせると、

胸が張り裂けそうになった。

今まで震災のことを真剣に考えてこなかった。

実感していなかったのだ。

日本を襲った現代の自然による脅威がどういうものか、

胸を打ちつけるように感じることができた。

私に何ができるだろうか。

できることを始める。

From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)

---------------------------------------------------------

平成26年(2014)【3月10日(月)】 全国縦断遊学の旅 3日目

函館の早朝。朝市へ行ってきました。

朝焼けのピンク色の空が美しかったです。

東京の築地市場とは違った、北国の朝が感じられました。

津軽藩の弘前城を見学。

松陰室の見学に向けて足早に勉強。

津軽初代藩主、津軽為信公の像前で。

地元の方に道案内をしていただきました。

松陰室の見学です。

養生会理事の小笠原さんに

1時間お話をしていただきました。

写真の学生の後ろに掛けてあるものは

真ん中が松陰先生の肖像画、

左上は山県有朋書の「半日高堂話」、

右上が陸羯南書の「深く蔵して空の如し」

右の掛け軸は伊東重(伊東家の隣に住んでた医者、養生幼稚園)の

「養生哲学」に関する書です。

●伊東家松陰室

ここで、松陰先生が実際にお話しされたという説明を

お聞きしました。

この部屋は元々、城で勤務していたものの屋敷で、

昔の武士は実は質素でした、と

大黒柱や他の柱が、綺麗に四角く整えられず、

必要な部分だけ整えているところを指し教えてくださった。

自分は、武家屋敷と言われれば豪華絢爛といったものを

想像していただけに、昔の人もそういった質素にしていた方が

いたのかと衝撃を受けることでした。

何故幼稚園になったか。

ここは隣の西洋医学をしていた伊藤さんに買われてから

幼稚園になったそうで、寺子屋でするような

子供の成長に合わせた教育をせねばならないと設立したそうだ。

日本の未来のための行動、実現させるところは、

松陰先生を意識していたのではないかとも仰られていました。

●山県有朋の書

柱の上に幾つかの書が置かれていた。

海軍や陸軍に行ったここの塾生の書らしいのですが、

その中の一つに、山県有朋の書もあると教えて頂きました。

ここで書かれている山県有朋の書は、松陰先生を偲んで

集まりをした時に寄贈して下さったそうで、

その署名に注目して欲しい、と言われました。

そこには、ただ「門下生有朋」とだけ書かれていた。

松陰先生への想いや尊敬を感じさせるもので、

思わず胸にぐっとくるものがありました。

自分もここまで想われる様な人物になれるように努力を

しなければ、とも感じ、より一層松陰先生の凄さを感じることができました。

From:高岸知広@東京校5期生(兵庫県出身・金沢学院大学卒)

---------------------------------------------------------

●松陰室

ついに入室することができた。

現在は養生幼稚園という幼稚園となっているが、吉田松陰先生、

宮部鼎蔵、伊東広之進の会談の場となっているので、残してあるという。

幼稚園の現在の理事長である、小笠原豊さんが丁寧に解説してくださった。

部屋の壁面には、書や資料がほとんど全面に貼られていた。

襖には松陰先生の東北巡業の手記が、そのまま書かれてある。

図書館や資料館がなかった当時、そこは若者たちの学びのスペース

として使われていたのだそうだ。

その中の一つに山県有朋の書があった。

内閣総理大臣も務め、国のトップにもなった山県が松陰室のために

筆を取ったものだという。

そこには署名として、「門下生 有朋」とだけ書かれていた。

日本一立派な肩書きを持っていたはずの元首相が、そのときは門下生とだけ名乗る。

山口萩にも、同様に門下生と名乗る署名があるという。

松陰先生や松下村塾への敬意と、山県有朋のかつての学び舎への

想いの強さが、はっきりと感じられるエピソードだと思った。

山県有朋に関しては、良くない話を度々耳にするので、

心温まるエピソードが嬉しかった。

ここ東北まで内容の濃い施設があり、松陰先生の影響力と、

そのネットワークがいかに広いものであるかがわかる。

養生幼稚園を創設した、伊東重は伊東広之進とはまた別人である

隣人だそうで、その養生の教えも印象的だった。

人間の健康には体力だけでなく、思力、経済力も必要だという。

武士にお金の話は御法度の時代に、経済力の大切さを説いた

教えは画期的だったそうだ。

伊東重は、大森貝塚を発見したモースの講義も受けていたそうで、

そのような海外からの影響も強い理論だという。

時代を先どる先天性を身につけたい。

枠にとらわれず方々から情報を取り入れ、世の中の真実を突き詰めていく。

From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)

---------------------------------------------------------

平成26年(2014)【3月9日(日)】 全国縦断遊学の旅 2日目

2日目。

五稜郭公園に向かう。

道なき道を行く五期生たち。

道は俺たちの後ろにできるものだ!

雪やこんこ。庭駆け回る牛島くん。

雪の中で佐藤さんに腕枕をしてもらう牛島くん。

頭が良くなるらしく、自分も触りました。

土方歳三最後の地に到着しました!

地元の方に教えていただいた、函館らーめん「かもめ」に立ち寄りました。

坂本龍馬記念館の理事林さんにお話しを聞きました。

約1時間ほどお話しをいただきました。ありがたいです。

護国神社に向かう途中です。

雪が吹雪いて来ました!

前が真っ白の中、雪を掻き分け向かっています!

周りが見えず、近くの方にお聞きし、ようやく護国神社にたどり着きました!

階段が真っ白で、山のように。

手水舎が凍っていました。

新島襄の銅像前に、命からがら到着。

雪で埋れてます!

途中で雪宿り。

●函館歴史散策

函館で、戊辰戦争最後の戦いがあった五稜郭跡の公園とその周辺を探索した。

五稜郭の戦いへ10月に起こったとのことだったが、10月なら雪が

降っていてもおかしくない。しかも函館戦争は年を跨いでいるはず。

慣れていないはずの雪の中、東京から来てさほど時が経っていない中で

蝦夷地の制定を指揮したり、新政府軍に対し奮戦したというのは純粋にすごい。

今は激しい戦いとは真逆の、観光客が多い和やかな雰囲気となっているが、

土方歳三や中島三郎助の没地が五稜郭公園から少し離れた街中に

ひっそりとあり、当時の激戦の跡を僅かながら感じた。

また、坂本龍馬記念館館長の方と

以前、ベン大生が来た、ということで盛り上がった。

そして特別に1時間十分ほどお話をしていただいた。

お話の内容は坂本龍馬記念館が何故函館にあるのか、というお話から

始まり、現在のウクライナ情勢の原因は何なのかまで多岐に渡った。

先輩が下地を作ってくださっていたから、こんなにすんなりとお話を

してくださったのだろう。

先輩方の足跡を感じ、自分もしっかり学ぼうと意識を改めた。

坂本龍馬は北海道開拓を一人でもしたいと考えていたほど

北海道開拓へ強い思いを持っていたそうだ。

それは幕府が解体されることにより職を失う若い武士たちの

エネルギーを蝦夷地の開拓と防衛へ向けるという計画を立てていたためだ。

奇しくも幕府方の榎本武揚は大政奉還後に同じことを考え、失敗している。

北海道にまつわる不思議な縁を感じた。

また、龍馬は薩長同盟前に朝敵ということで武器の調達が困難だった

長州藩への武器の納品を薩摩藩にさせたり、薩摩藩への食料供給を

長州藩に任せるなどして雪溶けを計っていたそうだ。

恨みのある相手との仲介術、覚えておく。

●護国神社

雪で参道の階段が滑り台のような見た目になっていて、

吹雪が吹き付けてくるなか雪を踏みしめ参拝した。

中には第二次世界大戦時に本州から非常食を作るために連れてこられた

若者たちのことが書かれている碑がひっそりと建っていた。

そのようなことがあったなどまるで知らなかった。

詳しいことは書かれていなかったが、知るべき歴史はまだまだありそうだ。

また、護国神社内には函館戦争時の新政府軍のお墓があった。

護国神社の裏手にひっそりと建てられていたが、そこは厳かな

雰囲気で、大きな戦いがこの地であったということを意識させられた。

木からの落雪がひどく、寒さもあってあまり長居できなかったが、

インパクトはとても強かった。

From:牛島知之@東京校5期生(熊本県出身・熊本県立大学卒)

---------------------------------------------------------

たまたま、旅行ガイドの方に五稜郭のお話を聞くことができた。

五稜郭は星型になっており、武田斐三郎という適塾出身の方が設計された。

銅像には、頭が良くなると言われ多くの人が撫でられます。

その言葉通りで顔の部分だけが光り輝いており、どれだけの人が

撫でたのだろうか?と思うほどでした。

また函館は、適塾に関係する人が幾人が関わっていることを教えて頂きました。

適塾の門下生が戊辰戦争で敵味方に別れて戦っていることや、大鳥圭介、

高松凌雲は、箱館に立てこもって、箱館病院を開院後、敵味方の区別なく

負傷者の治療に務めた。

そして、武田斐三郎が五稜郭の設計の為に参考にした書籍を翻訳したのが、

大鳥圭介だというのは、なんとも不思議な因縁だと感じました。

今日、ここで、たまたまガイドの方と話せ、話を聞くことができたのも

また縁だとも感じ、運命の歯車というものはあるのかもしれないと

思える話でした。

●北海道坂本龍馬記念館

坂本龍馬は北海道を目指していた。

新しく国を開くと、理想と情熱を北海道に向けていたが、

船が沈没したり、北海道を開拓するための知識をよく知る人達が

亡くなってしまったりとで断念したらしい。

本州と海を挟んだ蝦夷地なら、独立国家として考えたのかも知れないと感じた。

身分差別を無くす為に動いていたと聞かされ、龍馬の時代の身分差別は

ひどいものだったとおっしゃられていり、

その点自分達、今の日本人は身分差別はほぼほぼ、なくなっている。

平等で平和な国づくりを目指して奔放していた、精神力と行動力を真似て、

自分も日本を洗濯したいと思えるほどの志を高く持ち、龍馬の名前を

弄ばないように心掛けます。

館長の林さんに政治の話もしてくださり、

目に見えるものだけを信じては駄目だと、木に例えて教えて頂いた。

多くの情報を集め、見えないが確かにある根っこの部分を想像・把握して、

正しい歴史認識や政治の事を考えるべきだと熱く語られた。

実際に、自分達が知れる情報は限られているとはいえ、

それに惑わされずに、考え予想して行くことを癖付けれるようにします。

●出世橋

志を持って世に出て欲しいという願いを込めて作ったそうですが、

ある中学生に話した所、出世出来るかなと渡りながら歩く友達を戻し、

意味が違うんだと話したという話をしていただいた。

実際にそういった中学生がいるだけで、自分達も負けてられない、

志を持って社会に出ていかなければならないと感じました。

●新政府軍のお墓

神社の奥を少し行ったところにあり、

ズラッと並んでおり、そこだけ何故か空気が明らかに違った。

何と無くだが、そこに戦い散った人達が、

そこにいるような気がして、

手を合わせ心からのご冥福を祈ることができた。

英君たる先祖のお陰で今の日本を過ごせているので、

決して忘れないようにし、恥ずかしくない行動を心掛けます。

From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)

---------------------------------------------------------

ゲストハウスを出発し最初に向かったのは

戊辰戦争の最後の舞台となった地、五稜郭である。

五稜郭が星形になっているのは

防衛に適した西洋の建築方法であるようだ。

その死角を埋めるために造設された半月堡を渡っていき、

公園となっている五稜郭の敷地のなかを歩くと

その敷地は非常に広いことがわかる。

松陰先生ともゆかりがある人物で

五稜郭の設計を手掛けた武田斐三郎の石碑もあった。

五稜郭タワーの一階フロアに行くと

土方歳三、武田斐三郎、榎本武揚の像があった。

函館戦争については人物名は知っていても

まだ勉強不足だ。

●土方歳三最後の地碑

五稜郭から函館駅方面へ戻り、土方歳三最後の地碑に行く。

この地にあった一本木関門から

馬に乗って戦地に繰り出したところ

縦断が腹部に当たり落馬、ほぼ即死だったそうだ。

新選組のころは鬼の副長と呼ばれたが

函館では母親のような優しさを持って

部下と接していたそうだ。

戦況が変わるとともに史実には語られない、

土方歳三の心境の変化があるのだと感じた。

●北海道坂本竜馬記念館

入場券を買おうとしたときに、

「大学の仲間と日本を縦断する旅をしています」

とお答えした所、日本ベンチャー大学の事を

覚えて下さっていた。

2年前、先輩方も縦断の旅で、この記念館に立ち寄ったようだ。

そのあとも丁寧にお話してくださり、

坂本龍馬が北海道に足を踏み入れはしなかったものの

その国防における重要性を早くから説いていたこと、

坂本龍馬の家系が北海道で続いていくことなどを

お話ししていただいた。

それだけでなく龍馬が船中八策を作るに至った

世界的な背景などもお話していただき、

竜馬に関することに留まらない世界情勢を踏まえた視点から

歴史を教えてくださった。

それも幕末だけでなく現在の問題にいたるまで、

なんと1時間近くも熱くお話ししてくださった。

話の中で、松陰先生に対する思いもお話してくださり

「人の心に火をつけるのが、本当の教育であり、

それができたのが吉田松陰」

など、現代の教育に必要なものまで考えを教えてくださった。

北海道坂本竜馬記念館から出る道にかけられた橋には

出世橋と名前が付けられており、

その意味は「ここで学んだことを活かし、世に出る」

とのことで、ただの資料館にとどまらない

記念館への熱い思いがあるのだそうだ。

思いもよらない出会いではあったが

非常に貴重な出会いであった。

From:大森俊通@東京校5期生(東京都出身・琉球大学卒)

--------------------------------------------------------------

RSS 2.0

RSS 2.0