東京校の講義レポート

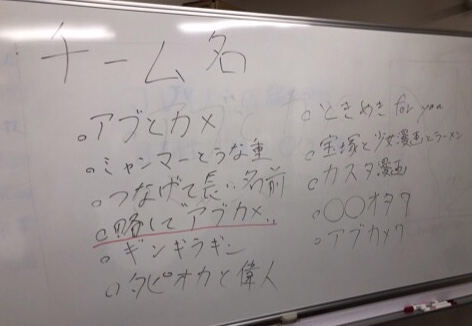

令和2年(2020)【8月17日(月)】 夏の出版編集トレーニング 4期生1組(1日目)

2020/08/17

コメント (0)

--------------------------------------------------------

令和2年(2020)【8月17日(月)】

夏の出版編集トレーニング1日目

4期生1組

--------------------------------------------------------

・自分の引き出しから質問をする

参加者の皆さんの質問を聞いていると、自分の体験などを交えながら発言されてる方も多くいました。自分に近づけて考えることも重要だと感じました。

・気軽に発言することの大切さ

考えすぎたり、不安だったりと自分も含めて参加者は発言ができないことも多かった。場を盛り上げたりするためにもとても重要なことだと実感しました。

・目的を忘れずに物事を聞く

質問や疑念点などを考えようと意識しながらも別の思考に流れてしまっていた部分があった。より質問などを意識しながら話を聞く癖をつけます。

・どんなことでも発言する

質問を自主的にすることができなかったり、知っているかどうかなどを聞いてくださったときにうまく返すことができませんでした。明日以降は思ったことを発言します。

M.I@武蔵野美術大学

令和2年(2020)【8月17日(月)】

夏の出版編集トレーニング1日目

4期生1組

--------------------------------------------------------

・自分の引き出しから質問をする

参加者の皆さんの質問を聞いていると、自分の体験などを交えながら発言されてる方も多くいました。自分に近づけて考えることも重要だと感じました。

・気軽に発言することの大切さ

考えすぎたり、不安だったりと自分も含めて参加者は発言ができないことも多かった。場を盛り上げたりするためにもとても重要なことだと実感しました。

・目的を忘れずに物事を聞く

質問や疑念点などを考えようと意識しながらも別の思考に流れてしまっていた部分があった。より質問などを意識しながら話を聞く癖をつけます。

・どんなことでも発言する

質問を自主的にすることができなかったり、知っているかどうかなどを聞いてくださったときにうまく返すことができませんでした。明日以降は思ったことを発言します。

M.I@武蔵野美術大学

意見を述べる際は、余計な言葉を省き、考えをまとめて簡潔に述べるということが重要であると分かりました。時間を有効に使い、相手に伝える上で分かりやすく話せるように意識していきます。

・まずは自分の意見を言う

的外れではないか、と考えるより気になったことは質問していくべきだと気づきました。質問をすることで、話題に興味関心があることも示せるため、積極的に発言することが重要だと分かりました。

・事前準備は怠らない

何を述べるかなど事前に発表内容・発表日が分かっているときは事前準備をして考えをまとめておくべきです。また、不意に指名されても話す練習をすることや型を考えておくのも有効であると思いました。

・積極性を持つ

質問や発言を積極的にするという意識を常に心がけます。どうしても躊躇してしまったので、考えをまずは述べていくということを身に付けていきたいです。

Y.A@國學院大學

--------------------------------------------------------

・能動的に取り組むべき

出版業界では、常にアンテナを張って好奇心を持って能動的に取り組むことが重要だと学びました。

これは、学生が就職活動や勉強のために学ぶ姿勢とも共通します。

意識して大切に心がけます。

・話を聞くことのおもしろさ

社員の皆様のお話や参加者の皆さんの発表を聞いて、知らないことや自分では思い及ばない考え方をたくさん知ることができ、それがとても勉強になりおもしろかったです。

これからのプログラム期間中も講義やコミュニケーションの中から多くの学びを得たいと思います。

・常に多くの視点を持つ

マスコミ業界での心構えを学び、話を聞いたり考えたりする中で、1つの視点のみを持つのではなく、様々な考え方を常に持っておくことが、より深く掘り下げた活動につながると考えたため、実行します。

・常にアンテナを張って周りのものを見る

過去のものや異業種のものを真似することが新しいものを生み出すことにつながるという話から、周りにあるものすべてがヒントだと思って過ごすことが必要だと考えました。

S.S@昭和女子大学

・能動的に取り組むべき

出版業界では、常にアンテナを張って好奇心を持って能動的に取り組むことが重要だと学びました。

これは、学生が就職活動や勉強のために学ぶ姿勢とも共通します。

意識して大切に心がけます。

・話を聞くことのおもしろさ

社員の皆様のお話や参加者の皆さんの発表を聞いて、知らないことや自分では思い及ばない考え方をたくさん知ることができ、それがとても勉強になりおもしろかったです。

これからのプログラム期間中も講義やコミュニケーションの中から多くの学びを得たいと思います。

・常に多くの視点を持つ

マスコミ業界での心構えを学び、話を聞いたり考えたりする中で、1つの視点のみを持つのではなく、様々な考え方を常に持っておくことが、より深く掘り下げた活動につながると考えたため、実行します。

・常にアンテナを張って周りのものを見る

過去のものや異業種のものを真似することが新しいものを生み出すことにつながるという話から、周りにあるものすべてがヒントだと思って過ごすことが必要だと考えました。

S.S@昭和女子大学

私はいままで質問に対してあまり価値を見出せていませんでしたが、本日のトレーニングでいかに大切かを学びました。「絞り取ってでも質問を考える」とのお話を伺って、質問することで意欲表示することだけでなく、話の真髄を見極めることができるのだなと気づくことができました。

「ネガティブな考えをしない」

はじめに全体の心得を確認した際に、自己紹介や質問においてネガティブな用語は避けるべきだとのお話を伺いました。自己PRなどをする際に短所を重点的に話してしまったりすることがないように気をつけようと思いました。

H.M@立教大学

--------------------------------------------------------

・様々なバックグラウンドをもつ方々が参加されている

参加者の皆さんの自己紹介を訊いて、様々なバックグラウンドをもつ方々が参加されていると感じました。参加者の皆さんの経験から学べることがあれば、どんどん吸収していきます。

・些細なことでも発言をするべき

些細なことを発言したとしても、話を広げてくださるので、些細なことでも発言するべきだと感じました。

・躊躇せずに発言する

プログラムのなかで、発言を躊躇してしまったシーンがあったため、今後は、より積極的に発言していきます。

・いつでも質問をすることができる準備をしておく

講義の直後に、質問が思い浮かばなかったので、今後は、話を訊きながら質問を準備する癖をつけます。

S.K@慶應義塾大学

・様々なバックグラウンドをもつ方々が参加されている

参加者の皆さんの自己紹介を訊いて、様々なバックグラウンドをもつ方々が参加されていると感じました。参加者の皆さんの経験から学べることがあれば、どんどん吸収していきます。

・些細なことでも発言をするべき

些細なことを発言したとしても、話を広げてくださるので、些細なことでも発言するべきだと感じました。

・躊躇せずに発言する

プログラムのなかで、発言を躊躇してしまったシーンがあったため、今後は、より積極的に発言していきます。

・いつでも質問をすることができる準備をしておく

講義の直後に、質問が思い浮かばなかったので、今後は、話を訊きながら質問を準備する癖をつけます。

S.K@慶應義塾大学

「積極性」

自己紹介を行う際に、進んで挙手する人がいませんでした。このとき教えていただいたのは全員手を挙げるということ。もう一度誰がやりたいか問われたとき、皆で一斉に手を挙げました。その時、自己紹介が不安なわけではなく、手を挙げるタイミングを迷っていただけなのだと気づきました。全員で手を挙げることで、自信がなくても、とりあえず指されたら指されたで、何かしら発言しなければいけないので、逆に緊張心が和らぐのではないかと思いました。人に言われてから行うことに積極性はありませんが、誰もが変わろうと思えたはずです。

また、編集長のお話の後に質問を求められた際、誰も率先して手を挙げませんでした。編集長はどんなことでも、良い質問でなくても良いから、質問してみろと仰いました。人の話を聞いて感想を思うのは簡単ですが、常にアンテナを張って疑問を持つこと、それを言葉として相手に伝える事の大切さに気付きました。

M.T@立教大学

--------------------------------------------------------

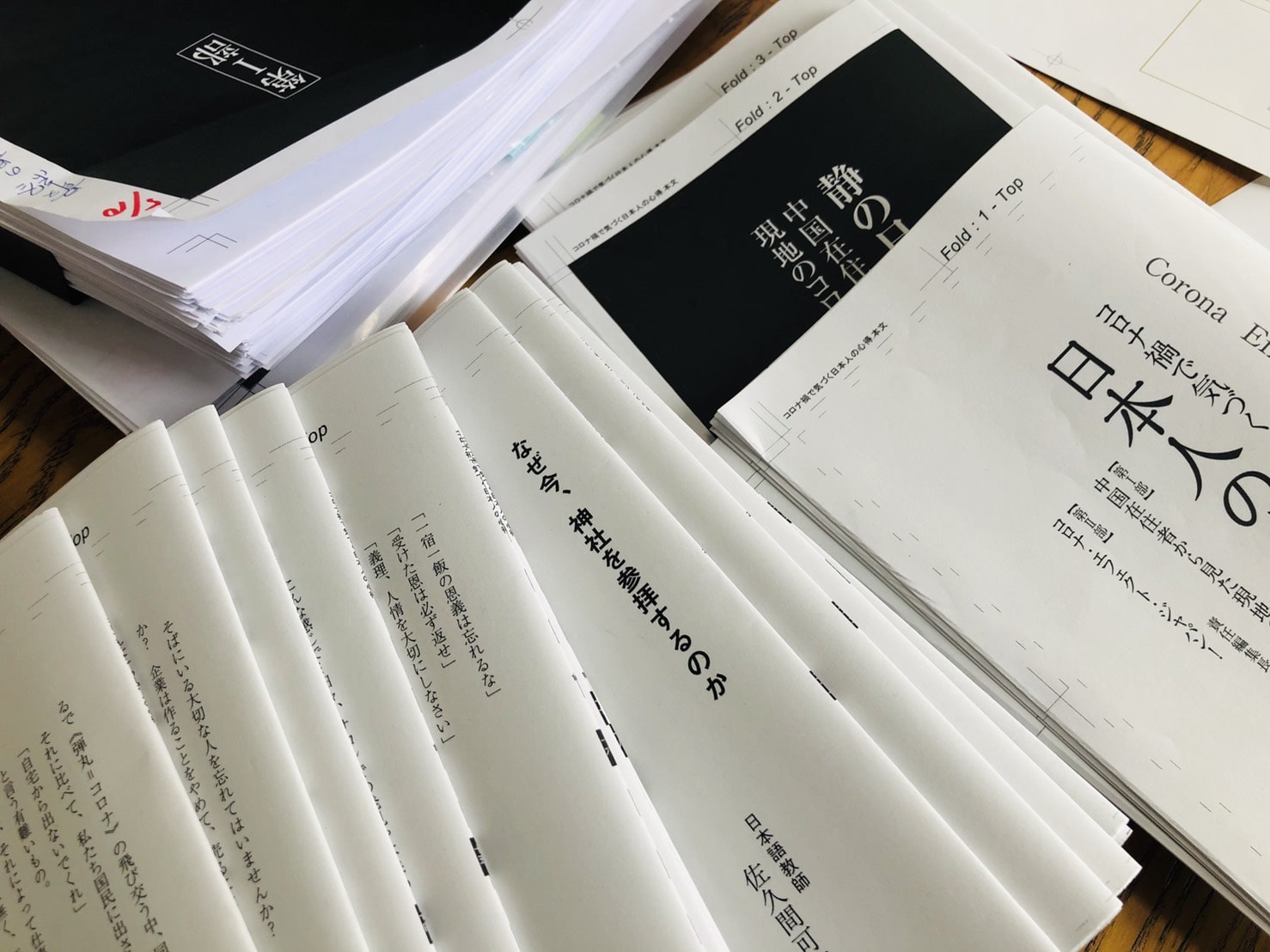

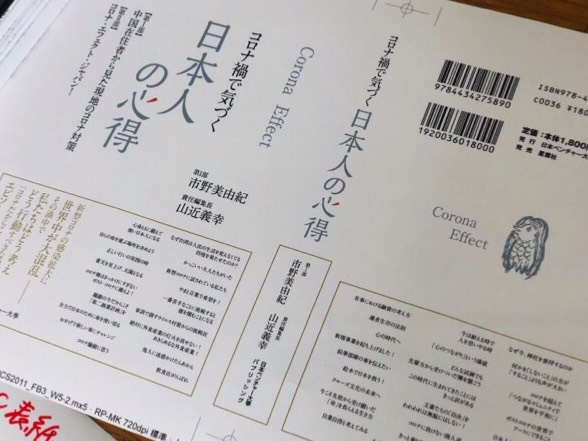

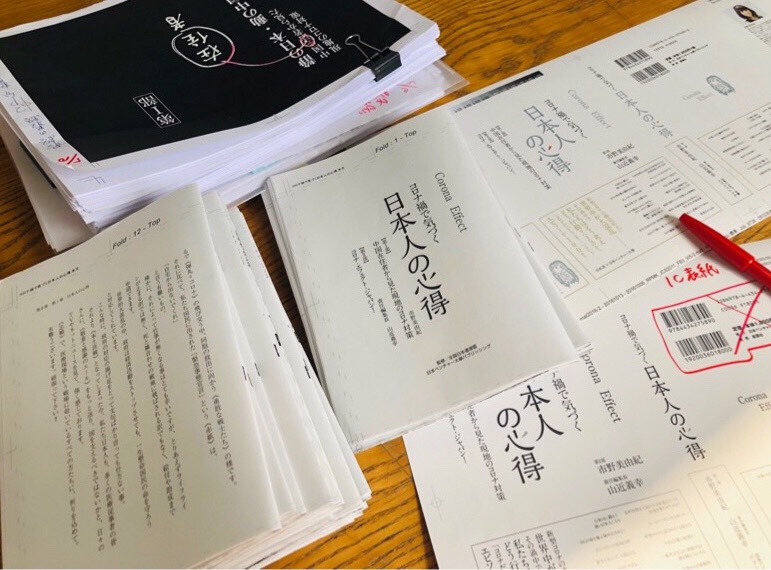

新刊書籍 校了!!

2020/05/13

コメント (0)

新刊書籍 校了!!

日本ベンチャー大學パブリッシングの新刊、書籍「コロナ禍で気づく日本人の心得」が無事校了しました。

印刷所で最終校正を終えました。

事務局より

うるるるるんミャンマー滞在記~2日目~

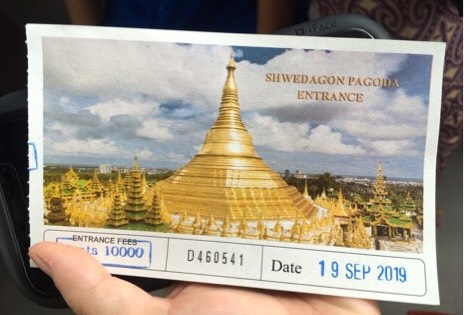

2019/09/19

コメント (0)

9月19日(木)

朝ごはんはミャンマーでよく食べられている「モヒンガー」をいただきました。

魚介ベースのスープに春雨のようなヌードルとスパイス、野菜が入っています。

朝ごはんはミャンマーでよく食べられている「モヒンガー」をいただきました。

魚介ベースのスープに春雨のようなヌードルとスパイス、野菜が入っています。

腹ごしらえをしたら、タクシーに乗ってパゴダ巡りです。

学生さんたちが案内してくれます。

学生さんたちが案内してくれます。

1つ目のパゴダはシュエダゴンパゴダ。

ヤンゴンの中心地にそびえ立つ100m級のパゴダです。

パゴダを参拝するにはいくつかルールがあります。

まず、土足厳禁。靴下も許されず、裸足で入ります。

そして半ズボンなど膝上の履物は禁止。

ロンジーと呼ばれる民族衣裳をパゴダ近くのお店にて選んでもらい、

女子学生さんたちに着付けてもらって参拝しました。

ヤンゴンの中心地にそびえ立つ100m級のパゴダです。

パゴダを参拝するにはいくつかルールがあります。

まず、土足厳禁。靴下も許されず、裸足で入ります。

そして半ズボンなど膝上の履物は禁止。

ロンジーと呼ばれる民族衣裳をパゴダ近くのお店にて選んでもらい、

女子学生さんたちに着付けてもらって参拝しました。

黄金のパゴダの先にはダイヤモンドなどの秘宝が眠っているそう。

望遠鏡で覗きます。

望遠鏡で覗きます。

続いて、チャウッタージーパゴダ

巨大な涅槃像が迎えてくれます。

お昼ご飯はラカイン族の料理が食べられるお店へ。

メニューを見ても何がなんだか…

ということでみなさんが選んでくださいました。

ということでみなさんが選んでくださいました。

そして最後にデザートのサプライズ…!

あんみつのようなソーズとココナッツ、ごまが乗っていて

和菓子テイストの美味しいスイーツでした。

みなさん、ありがとうございます。

あんみつのようなソーズとココナッツ、ごまが乗っていて

和菓子テイストの美味しいスイーツでした。

みなさん、ありがとうございます。

うるるるるんミャンマー滞在記~1日目~

2019/09/18

コメント (0)

9月18日(水)

現地時間18時ごろ、ヤンゴン国際空港に到着!

お出迎えしてくださったのは

ピンク色に染まった美しい夕焼けと

ラーナーズの学生さん3名。

いつも画面越しなので、こうして顔を合わせるのは今日がはじめましてです。

私にとって生まれて初めてのミャンマー。

気温は少し蒸し暑いくらいでしたが、

思っていたよりは息苦しくありませんでした。

タクシーを捕まえてもらい、ヤンゴンの街へ向かいます。

現地時間18時ごろ、ヤンゴン国際空港に到着!

お出迎えしてくださったのは

ピンク色に染まった美しい夕焼けと

ラーナーズの学生さん3名。

いつも画面越しなので、こうして顔を合わせるのは今日がはじめましてです。

私にとって生まれて初めてのミャンマー。

気温は少し蒸し暑いくらいでしたが、

思っていたよりは息苦しくありませんでした。

タクシーを捕まえてもらい、ヤンゴンの街へ向かいます。

街は炭火のような匂いが漂っていました。

あとで知ったのですが街のいたるところに屋台があって、

様々な料理が食べられるのです。

炭火の匂いと様々な食べ物の匂いが混ざって、

「ちょっと香ばしい」というのが最初に抱いたヤンゴンのイメージです。

外を見渡してみると、車車車・・・

車大国で、その上信号機がそれほど多くはない。

一人で横断するのはちょっと難しそうです。

あとで知ったのですが街のいたるところに屋台があって、

様々な料理が食べられるのです。

炭火の匂いと様々な食べ物の匂いが混ざって、

「ちょっと香ばしい」というのが最初に抱いたヤンゴンのイメージです。

外を見渡してみると、車車車・・・

車大国で、その上信号機がそれほど多くはない。

一人で横断するのはちょっと難しそうです。

夕食後、教室に戻るとギターが登場。

歓迎の(!?)歌を披露してくださいました。

「上を向いて歩こう」、「さよなら大好きな人」、「365日の紙飛行機」・・・

まさかこんなところで日本の歌を聴くことができるなんて…!

すらすらとなめらかな歌声でした。

日本のフォークソングを一緒に口ずさみ、すっかり仲良しです。

歓迎の(!?)歌を披露してくださいました。

「上を向いて歩こう」、「さよなら大好きな人」、「365日の紙飛行機」・・・

まさかこんなところで日本の歌を聴くことができるなんて…!

すらすらとなめらかな歌声でした。

日本のフォークソングを一緒に口ずさみ、すっかり仲良しです。

ホテルまで送っていただき、初日はこれにて終了。

心ウキウキ、ミャンマーライフ。

明日からも楽しみです☆

心ウキウキ、ミャンマーライフ。

明日からも楽しみです☆

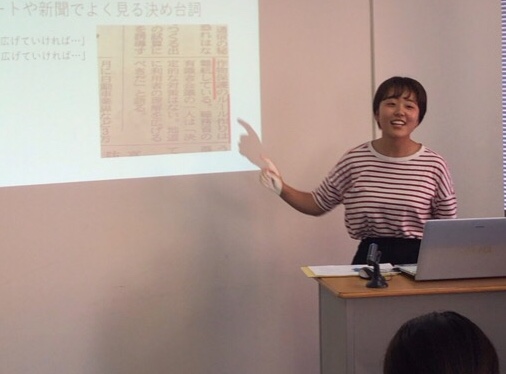

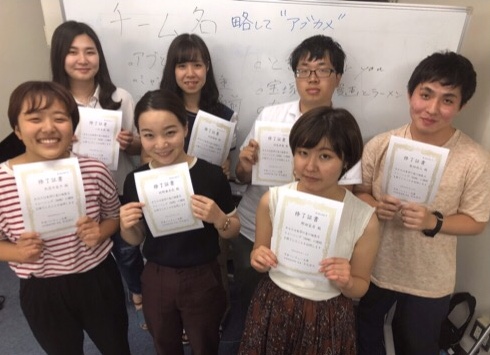

令和元年(2019)【8月10日(土)】 夏の出版編集トレーニング 3期生1組(六日目)

2019/08/10

コメント (0)

令和元年(2019)【8月10日(土)】

夏の出版編集トレーニング最終日

3期生1組

--------------------------------------------------------

・新聞は読めば読むほど面白い。

6月に説明会で「新聞を読め」と言われたので、6、7月の間、日経新聞を可能な限り読んではいたが、難しいし、目的意識もふわっとしていて、読む日が途切れ途切れになってしまったが、この6日間皆んなで、色々な事を教えられながら読み続けた結果、今日になるとどんなアイディアのタネがあるのか、ワクワクするようになった。このワクワクを忘れないように、日々新聞を読む習慣を継続することを忘れ無いように努力を重ねて行きたい。

・自分は未熟、鍛錬あるのみ。

今日最終課題の発表をした。自分のアイディアを絞り出して、今自分のできる力を尽くして作り、多少は自信があった。でも、皆んなからの感想や発表を聞いていると、自分の意見の穴や、優れたアイディアが見つけられて、自分はまだまだ未熟であり、アイディアを磨いていってより良い作品を作れる人間になろうと胸な誓った。

沼尾卓哉@龍谷大学

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

・自分との戦い

インターンシップ初日に今元さんが「他人と比べるのではなく前の自分と比べろ」とおっしゃっていたように、インターンシップ初日の自分と比べると、明らかに意識は変わり知識は増えたと感じる。新聞を読んでいても初日よりはすらすらと頭に入ってきた。インターンシップが終わってからも続けていきたい。

・人の振り見て我が振り直せ

最終課題の発表は、各々が様々な分野からのアプローチをしていたため、他の方の発表を見て、「ここは自分の案に+できる」と思うような部分が多々あった。いい意味で人の振りを見て自分の振りも直すことができ、お互いに刺激し合うことが出来たのではないだろうか。

小牧未来@跡見学園女子大学

--------------------------------------------------------

・自分との戦い

インターンシップ初日に今元さんが「他人と比べるのではなく前の自分と比べろ」とおっしゃっていたように、インターンシップ初日の自分と比べると、明らかに意識は変わり知識は増えたと感じる。新聞を読んでいても初日よりはすらすらと頭に入ってきた。インターンシップが終わってからも続けていきたい。

・人の振り見て我が振り直せ

最終課題の発表は、各々が様々な分野からのアプローチをしていたため、他の方の発表を見て、「ここは自分の案に+できる」と思うような部分が多々あった。いい意味で人の振りを見て自分の振りも直すことができ、お互いに刺激し合うことが出来たのではないだろうか。

小牧未来@跡見学園女子大学

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

・知ったその先

新聞を読むことは、習慣付いていないと内容も難しく読み取るのには苦労するが、繰り返すことで内容の理解は少しずつできるようになった。

しかし、大事なのは知ってからその先なのだと思う。ただ新聞を読んで知るだけでは何も生まれない。その情報を知った上で自分はどう考えるかが大事であり、そういう作業で頭をフル回転させて必死になることに意味があると感じた。

・全く同じ人はいないのだ

最終課題の発表を通して、発表の内容はもちろんみんなそれぞれで、個性をすごく感じた。

発表の内容だけでなく発表に対してのアウトプットにも個性を見つけた。

同じ話を聞いても、質問する部分やその話に対しての問題点だったり指摘する部分はそれぞれで、同じことを考える人はこの世に存在しないと感じた。

ひとりで生活するだけでは自分のアイデアは増えていっても、自分とは違う考え方をする人との出会いというのはなかなか得られるものではないから、この6日間は今までにない経験だった。

村野亜美花@日本大学

--------------------------------------------------------

・知ったその先

新聞を読むことは、習慣付いていないと内容も難しく読み取るのには苦労するが、繰り返すことで内容の理解は少しずつできるようになった。

しかし、大事なのは知ってからその先なのだと思う。ただ新聞を読んで知るだけでは何も生まれない。その情報を知った上で自分はどう考えるかが大事であり、そういう作業で頭をフル回転させて必死になることに意味があると感じた。

・全く同じ人はいないのだ

最終課題の発表を通して、発表の内容はもちろんみんなそれぞれで、個性をすごく感じた。

発表の内容だけでなく発表に対してのアウトプットにも個性を見つけた。

同じ話を聞いても、質問する部分やその話に対しての問題点だったり指摘する部分はそれぞれで、同じことを考える人はこの世に存在しないと感じた。

ひとりで生活するだけでは自分のアイデアは増えていっても、自分とは違う考え方をする人との出会いというのはなかなか得られるものではないから、この6日間は今までにない経験だった。

村野亜美花@日本大学

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

・本にかける思い

本日の最終発表で、みんなの情熱に圧倒された。私は、「若者に社会問題をもっと認識してほしい」という思いを持って発表しました。しかし準備段階で「これは本じゃなくても実現出来ることじゃないか?」という疑問も同時に生まれていました。他のみなさんは、ジャンルは違えど、本に対する愛情を持っていて、それが発表にも、顔にも全面に出ていました。果たして、自分はどうだったのか。出版社は"本"が主人公。それに対する愛が足りていないことに自覚しました。

これから就活まで1年ちょいあるので、焦らずに他の業界も見ながら、過ごしていきます。

・あいまいさ

6日間の新聞アウトプットを通して、自分の知識の曖昧さに気付かされました。ディスカッションで、みなさんや自分の意見を振り返ると「たぶん若者は〜とおもってるので〜」「たぶん将来〜思うので〜」と言ったように、自分の憶測で話すことが多いと気づきました。メディアは〝情報〟を伝えるのが、本業。情報が命なのだと身をもって感じました。

米窪日菜子@横浜市立大学

------------------------------------------------------

・本にかける思い

本日の最終発表で、みんなの情熱に圧倒された。私は、「若者に社会問題をもっと認識してほしい」という思いを持って発表しました。しかし準備段階で「これは本じゃなくても実現出来ることじゃないか?」という疑問も同時に生まれていました。他のみなさんは、ジャンルは違えど、本に対する愛情を持っていて、それが発表にも、顔にも全面に出ていました。果たして、自分はどうだったのか。出版社は"本"が主人公。それに対する愛が足りていないことに自覚しました。

これから就活まで1年ちょいあるので、焦らずに他の業界も見ながら、過ごしていきます。

・あいまいさ

6日間の新聞アウトプットを通して、自分の知識の曖昧さに気付かされました。ディスカッションで、みなさんや自分の意見を振り返ると「たぶん若者は〜とおもってるので〜」「たぶん将来〜思うので〜」と言ったように、自分の憶測で話すことが多いと気づきました。メディアは〝情報〟を伝えるのが、本業。情報が命なのだと身をもって感じました。

米窪日菜子@横浜市立大学

------------------------------------------------------

懇親会

------------------------------------------------------

・ここで終わらせない

6日間やってきたこと、とても身になったと思うし、知識や考え方が身についたと実感している。しかしそれをここで終わらせたら、また6日前の自分に逆戻りしてしまう。継続することが、いちばん難しく、いちばん大切なことだと感じる。

・感謝

日本ベンチャー大學事務局の皆さま、お話を聞かせてくださった人生の先輩方、そして6日間いっしょに頑張った同期のみんな、この方々がいなければこの1週間は過ごせなかったしなにも変わっていなかったと思う。これからはまわりに負けないくらいの成長を続けていくことが恩返しだと思うので、自分のやりたいことに向かって日々頑張っていく。

大田萌絵@明治大学

--------------------------------------------------------

・ここで終わらせない

6日間やってきたこと、とても身になったと思うし、知識や考え方が身についたと実感している。しかしそれをここで終わらせたら、また6日前の自分に逆戻りしてしまう。継続することが、いちばん難しく、いちばん大切なことだと感じる。

・感謝

日本ベンチャー大學事務局の皆さま、お話を聞かせてくださった人生の先輩方、そして6日間いっしょに頑張った同期のみんな、この方々がいなければこの1週間は過ごせなかったしなにも変わっていなかったと思う。これからはまわりに負けないくらいの成長を続けていくことが恩返しだと思うので、自分のやりたいことに向かって日々頑張っていく。

大田萌絵@明治大学

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

・好きを伝えることと売れること

発表の後に今元さんに言われた、「売れること」への執着心を教えきれなかったという言葉が心に残った。

みんなの発表をみると「好きなことを伝えたい」は確かに原動力となることはわかったし、好きだから詳しく知ってることと、それの売り上げに貢献できる明確な根拠とを、どう1つのプレゼンで伝えるかが自分の課題だとも感じた。

みんなの発想の転換や日常からの新しいアイデアなど、自分の土俵に入れて、インパクトのある案を出していきたい。

・実体験

先輩たちに編集者としての生活や実体験を間接的に聞いてみて、辛いことや厳しいこと、それをどうモチベーションに変えていくかなど、今後就職していくにあたりなんとなく編集者としての働き方など想定できました。

柴田尚人@國學院大学

--------------------------------------------------------

・好きを伝えることと売れること

発表の後に今元さんに言われた、「売れること」への執着心を教えきれなかったという言葉が心に残った。

みんなの発表をみると「好きなことを伝えたい」は確かに原動力となることはわかったし、好きだから詳しく知ってることと、それの売り上げに貢献できる明確な根拠とを、どう1つのプレゼンで伝えるかが自分の課題だとも感じた。

みんなの発想の転換や日常からの新しいアイデアなど、自分の土俵に入れて、インパクトのある案を出していきたい。

・実体験

先輩たちに編集者としての生活や実体験を間接的に聞いてみて、辛いことや厳しいこと、それをどうモチベーションに変えていくかなど、今後就職していくにあたりなんとなく編集者としての働き方など想定できました。

柴田尚人@國學院大学

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

RSS 2.0

RSS 2.0