東京校の講義レポート

【平成25年2月7(火)】 横前淳子先生 『手帳学』 横前忠幸先生 (株式会社いと忠 代表取締役社長)『DJ学』

2013/02/07

コメント (0)

●議事録

●議事録9時00分 朝礼

9時20分 清掃

9時45分 新聞アウトプット

「地方留学で視野広く」

10時00分 横前淳子先生「手帳学」

・学生が手帳学を通して、

一番嬉しかったシンクロの発表。

・ロールレタリング

未来の自分自身との会話を想定し、

手紙や会話を作成し、発表。

・横前淳子さんから、

学生一人一人をイメージした絵と手紙を

プレゼントしていただく。

12時00分 休憩

13時00分 横前忠幸先生「DJ学」

・前回扱った、エンリオ・モリコーネの説明補足。

世界的な映画音楽家。

日本でも、大河ドラマ「武蔵~MUSASHI~」の音楽を手がけている。

・デイブ・ブルーベック・カルテットの変拍子について。

5拍子や7拍子などの変拍子を

得意とするジャズバンド。

CDを聞く限りでは見事にノリノリで演奏していた。

・学生体験DJ

井浪「長渕剛の歴史」

→7点

安齋「スーパー戦隊シリーズ主題歌の歴史」

→9点

小林「L'Ark-en-Cielの魅力」

→9点

森「小林旭のパロディ曲」

→6点

・牧村隆輝のイナセなこだわりミュージック

イルカの歌う生命と地球の歌特集

まあるいいのち、私の青空、まあるい地球は誰のものの3曲を特集。

・Facebookについて

横前社長は様々な方の情報を有効活用し、

広めるべきものはシェアをしたり、

その発信元のフィード購読をしている。

《ロールレタリング》

《ロールレタリング》本日は横前淳子先生、横前忠幸先生に、

今年度最終となる講義をしていただきました。

横前淳子先生の講義は、ロールレタリングを行いました。

今の自分と、夢が実現した未来の自分とが

メッセージのやり取りをするというものです。

今回は未来の自分になりきって、現在の自分を客観的に、

かつ前向きに捉えることができました。

ロールレタリングの手法は、自分自身だけでなく、

あらゆる相手(人だけでなく、色や自分の内臓など何でも)

との対話を自分の中で行なうことで、

自分の言いたいことは吐き出しつつも、お互いを客観的に見て、

前向きな結論を出すことができると実感しました。

《思ったことは実現する》

これまで横前淳子先生にしていただいた講義では、

自分が願い続け、それを表現し続けてきたことは

必ず実現するということを学びました。

手帳の活用によって、日常のちょっとした願望を書き表し、

それが不思議と実現していくこと(シンクロ)を実感することができます。

また、1年間や数年先までの願いを見つけていきます。

いきなり人生の夢と言っても、スケールが大きすぎて実感することは難しく、

本当に実現するのかという気持ちになってしまいます。

横前淳子先生の講義では、毎日の小さなシンクロ体験の積み重ねによって、

実際に夢が実現するという実感を得ることができます。

それを繰り返し、自分を前向きに見ることで、

最終的には人生の夢を果たすことができるという

思いを持つことができました。

講義は終了しましたが、学んだことを、

今後も自分の夢を実現するために活用していきます。

《DJ》

横前忠幸先生のDJ学講義では、

4人の学生がDJをすることが中心となりました。

どの学生も今回はリベンジの機会となりました。

4人とも、完璧とはいかなかったものの、

今年度前半にDJをした時や、前回私がDJをした時に比べて、

はるかにレベルが上がっていました。

そのため、聞いている側としても、楽しく聞くことができました。

これまで、何度も横前忠幸先生のラジオDJの実践と、

他の学生のDJ体験を見てきて、それぞれが答えを見つけて、

それを次の実践に組み込んできたことが感じられました。

お手本を見て、それを元に自分でも課題を設定して行なってみる、

これを繰り返すことで技術が向上していくという基本を、

DJという体験を通して、あらためて学びました。

《伝えることの面白さと難しさ》

横前忠幸先生の講義では、音楽が一貫してテーマとなっています。

横前忠幸先生のラジオDJをお手本として聞かせていただき、

他の学生のDJ体験を聞く中で、

これまで私の聞いてきた音楽はごく狭い範囲のものでしかなく、

面白い音楽が他にもいくらでも存在しているということが分かりました。

音楽は、作り手の技術はもちろん、

作り手の思いや当時の時代背景などによって、

本当に様々な形になります。

単に聞いて楽しむというだけではない、様々な要素を学びました。

またDJは、その音楽を、より多くの人に伝える役割を持っています。

ただ好きな音楽を流すだけでは、DJの役割を果たしてはいません。

それでは、伝えることができません。

番組ごとに、明確なテーマをまず設定し、

テーマに合った音楽を徹底的に聞き、

その中から時間に合わせて取捨選択し、

初めて聞くリスナーにも理解できるように適切な解説を入れ、

最後に自分の思いを音楽に込めて発信する。

これだけのことを行なってはじめて、伝えるということができるのだと、

講義を通して学びました。

簡単なことではありませんが、自分でも実際に行なってみることで、

思い入れのあることに準備と工夫をすることで、

自分でもできると実感することができました。

本当に誰を相手にしても理解してもらえる情報発信の能力は、

あらゆる場面で役立つものです。

個人の生活から仕事まで、

自分が発信している情報を見なおしていきます。

From:野田貴生(山梨県出身、都留文科大学卒)JVU4期生

[手帳術]

[手帳術]今回講義で行った事: ロールレタリング…紙に書いて未来の

自分やあらゆる人の過去や未来の潜在意識と対話する。

<否定的な考えを持たない>

ロールレタリング中は否定的な考えを持たない。未来の自分と

対話したとき、自分じゃ絶対こうなれないと思い込まない。

一年間潜在意識を使った手帳術によって、先生自身が夢を叶えてきたり、

学生自身も意味ある偶然を毎月実感した。

また手帳術は自分が当たり前に過ごしてきた時間を見つめ直し、

スキマ時間を見つけ夢の為の行動をして、意識的な時間の使い方も教えて頂いた。

今回のロールレタリングでは、自分を客観的に見て未来の自分の

潜在意識と対話し、今の自分は何をすべきかが具体化出来た。

夢実現の為の理論と実践を教えて頂き、横前淳子先生へは本当に感謝!

後輩5期生にも是非学んで頂きたい。

[DJ学]

今回の講義の体験DJ…井浪、安斎、小林、森

※DJ…テーマを立て、ラジオDJの様に音楽を皆の前で紹介をする。

<準備で結果は決まる>

本番では準備の8割も力を発揮出来ない。私は緊張によって話す

順番が混乱してしまった。リハーサルの大切さを感じた。

<シェアする>

SNSではマスコミが報じる報道とは違う、真実が流れている。

その情報を的確に取り入れる事は大事である。

Facebookのシェアの利点は、自分が情報発信者となれる事である。

情報ネタを誰かの記事から頂きシェアする。

自ら情報収集せずとも、他人の力を借りて発信できる事で、

皆に有益な情報を流せる事が出来ると学んだ。

先生の講義で私は計3回DJを体験させて頂いた。

最初の2回は散々な結果だった。

相当ダメ出しを受け、私はDJ学の講義内容を全然理解

出来ていないのだと落ち込んだ。

その後は、他の学生のDJを見て自分にどこが足りないのか考える事にした。

なぜこれらの曲を選んだのか、なぜこの曲順にするのか、

テーマに適切な曲選であるか、曲それぞれにストーリーはあるのか…

考慮する事は沢山あった。

そして準備も万端にしてリベンジを懸けたDJ3回目では、

先生より好評価を頂き自分の自信になった。

紹介する音楽に興味のない人に、興味を持って貰うプレゼンの難しさがDJ学にはある。

情熱だけで好きな音楽を伝えるのではなく、

紹介する曲それぞれに選んだ意味を持たせ、親しみやすく魅力的に伝える事が

大切さだとDJ学では学べた。

From:小林諒也(北海道出身、はこだて未来大学卒)JVU4期生

【平成25年2月6(水)】 『ホームルーム 新聞学』

2013/02/06

コメント (0)

・新聞アウトプット

日経新聞の記事を、小学6年生が聞いてもわかるようにプレゼンする。

難しい用語を使っては小学生はわからない。

中途半端にしか理解していないと、ちょっと知っているだけの

用語を使ってしまう。

自分でちゃんと理解しているからこそ、噛み砕いた表現や、

具体的にわかりやすい表現というのをすることができる。

人に教えるには、自分が理解していないといけない。

・自分のプレゼンを通して

自信がなさそうに見えるという意見をもらった。

確かに、言葉に詰まったり、こういう言い方で良いのかなと思ったり

したときは、表情に出てしまっているなと思った。

自信のなさそうな話を聞こうという人はいない。

人に聞いてもらう、伝えるためには、自信をもって、

熱意ものせなくてはいけない。

From:松田崇義(千葉県出身、慶應義塾大学卒)JVU4期生

日経新聞の記事を、小学6年生が聞いてもわかるようにプレゼンする。

難しい用語を使っては小学生はわからない。

中途半端にしか理解していないと、ちょっと知っているだけの

用語を使ってしまう。

自分でちゃんと理解しているからこそ、噛み砕いた表現や、

具体的にわかりやすい表現というのをすることができる。

人に教えるには、自分が理解していないといけない。

・自分のプレゼンを通して

自信がなさそうに見えるという意見をもらった。

確かに、言葉に詰まったり、こういう言い方で良いのかなと思ったり

したときは、表情に出てしまっているなと思った。

自信のなさそうな話を聞こうという人はいない。

人に聞いてもらう、伝えるためには、自信をもって、

熱意ものせなくてはいけない。

From:松田崇義(千葉県出身、慶應義塾大学卒)JVU4期生

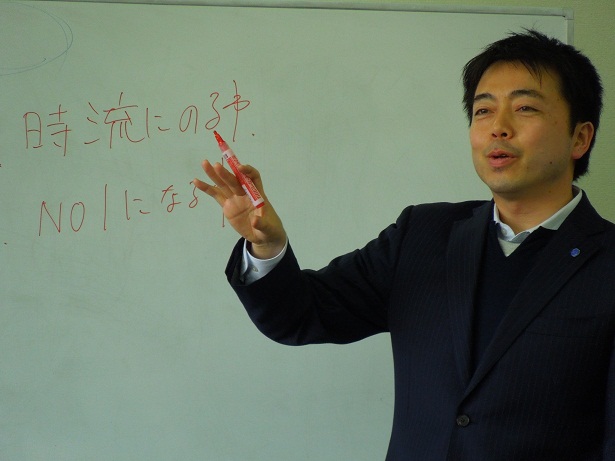

【平成25年2月5(火)】 『リアル経営学』 鈴江崇文先生(株式会社フィット 代表取締役社長)

2013/02/05

コメント (0)

●議事録

●議事録9:00 朝礼

9:20 掃除

9:40 新聞アウトプット

小学生に説明すると仮定して、自分が気になる記事を発表する。

持ち時間3分。

11:30 昼食

12:00 新聞アウトプット

13:30 講義

日本ベンチャー大學徳島校の鈴江社長の講義。

・目標と実践を融合させる。考えるだけでは、うまくいかない。実践しないと見えてこない。

・もんもんとしているときは、動く。

・事業のポイントは、時流に乗っていること。そして、NO1になること。

・事業をする際、その答えは、自分の中にある。

・情熱が無限の価値をつくる。

・自分らしくやらないと伸びない。

・結論は、動かないとわからない。

・世の中は壁だらけ。それを突破するのは、決断。絶対にこうなる!!と決断することが大切。

・移動距離がアイデアを決める。

・自分が消費者の代表となって自分の事業を考えてみる。

「こうじゃなきゃやだ!」と、わがままになって考えてみる。

・有限実行する。どんどん、夢を語る。夢を追いかけている姿はかっこいいものだ。

・自分の特性を見つける。自分というものは何なのかしる。

・みんないらないことをやりすぎている。捨てる。やることを絞ることが大切。中途半端が一番だめ。

15:00 掃除

15:10 終礼・解散

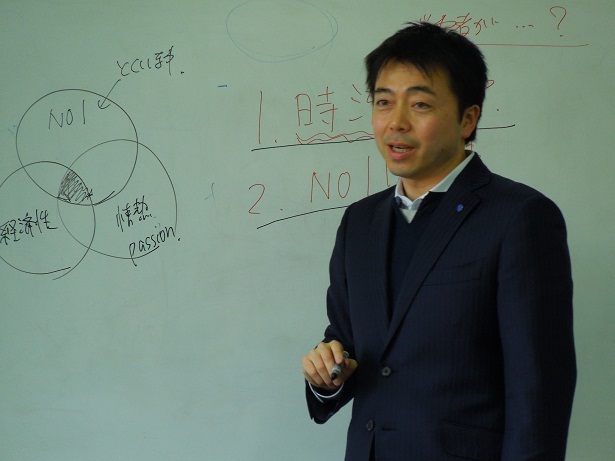

《事業成功の3要素》

《事業成功の3要素》本日は、日本ベンチャー大學徳島校を運営されている、

株式会社フィットの鈴江社長に講義をしていただきました。

鈴江社長の、事業が成功する3つの条件について

それは、経済性と、ナンバーワンであること、そして情熱です。

ナンバーワンは、たとえ狭い範囲であっても、

他には絶対に負けないということです。

自分が1番になれるのは何か、それを探すことで、

自分が何をすれば良いかもわかります。

情熱は見落としやすいことですが、

特に重要だと鈴江社長が強調しておられました。

人は自分が情熱を持てることについては、

当然他の人よりも多くやることになるので、自然とナンバーワンになれます。

これに経済性が組み合わされば、事業は自然と成功するということでした。

まず、自分が情熱をもてることは何かの見当をつけて行動してみて、

行動を始めた後も、それが本当に自分のやりたいことだったのか、

常に自問し、やっても合わないことについては思い切って見直し、

改めて情熱に合うことを見つけ、継続していきます。

《目標を絞る》

鈴江社長は、何もない人間が

いきなり精神的にも物質的にも満たされた状態になることはできない、

というお話もされました。

鈴江社長は、まずは物質の面で成長し、成果を出せるだけのスキルを

身につけてから精神的に向上することにした、という経験談をされました。

精神的な向上を先にして、後で物質的に満たされるという方法もあります。

人によってどちらを先にするかは異なりますが、

どっちつかずの中途半端な思いでは迷走してしまい、どちらも満たすことができ

ません。

成功している人は何でもと手広くやるのではなく、

一部のことにフォーカスしているということでした。

「色々と出来たらいいな」、ではなく、「これだけはやる」という考えが大切だ

と学びました。

《本当に理解する》

また、本日は、毎日行なっている新聞アウトプットに変化を付ける試みとして、

日経新聞の記事を小学生にも分かるように、

3分の講義形式で説明することを行いました。

自分が小学生になったと想定してで聞いていると、

普通の説明だけではわからないのではないかということが多くありました。

また、聞き手を飽きさせないという面からも、工夫が必要だと感じました。

記事を本当に分かりやすく伝えるためには、

記事の背景まで深く理解しておくことはもちろん、

言葉遣いや単語の意味まで気を配らなければならないと感じました。

当たり前のことを見直すことは簡単にできることではありませんが、

そのままにせず、元から考えていきます。

From:野田貴生(山梨県出身、都留文科大学卒)JVU4期生

今回は、日本ベンチャー大學徳島校の校長であり、

今回は、日本ベンチャー大學徳島校の校長であり、株式会社フィットの社長である鈴江崇文様からお話を伺いました。

鈴江社長は、一言で言えば、実践の人です。

お話はどれも、実践から得られた学びでしたので、説得力が凄まじかったです。

鈴江社長のお話の中から、印象に残ったものを書かせて頂きます。

【目標と実践の融合】

目標を立てるだけではうまくいかない。

机の上で考えてたり、ネットを見て考えてるだけだと悶々としてくるだけ。

実践すると、見えてくる。目指すものが自分にあっているかどうかも見えてくる。やるのみ!!!!

【決断が大切】

世の中は壁だらけ。その壁を乗り越えて、欲しい結果を手にするためには、

『絶対にこうなる!!』と決断しているかどうかが重要になる。

やれたらいいなぁ、できたらいいなぁでは、欲しいものなんて手に入らない。

【自分が消費者の代表になる】

事業を考えるとき、自分が一人の消費者となって考えてみる。

ちょっとワガママになって、『こうじゃなきゃ嫌だ』という思考で考える。

そうすることで、消費者とのずれを少なくする。

【女性にアイデアを聞く】

消費活動の主役は女性なので、アイデアは女性に聞くべき。男だけだと、ずれる。

女性の思考を学ぶために、もっとデートしなさい、もっと遊びなさいと指摘して頂きました!

【いらない事をやり過ぎている】

色々な事に手を出しすぎて、どれも中途半端にやるのではなく、

どれかに絞ってやるべきだとアドバイス頂きました。

結果が出るときは偏ってる時だそうです。いらないものはきっぱり捨てる。

【自分の特性を見つける】

自分というものはなんなのかを掴むことが大切。

それが、自分にしっくりくる事業・情熱をかけてやれる事業を見つける上でのポイントになる。

鈴江社長の講義を通して、自分のスイッチを入れるためには

行動しかないと感じました。

そして、その行動する時間を作る為に、今までの時間の使い方を変えたり、

何かを捨てる必要があると感じました。

魂に響く講義でした!

From:井浪康晴(京都府出身、鳥取大学卒)JVU4期生

『やるのが前提』

最初に鈴江社長が大切だとおっしゃっていたのが、

目標と実践の融合である。

ステップを踏むに当たって、

目標を考えるのはいいが、

実践していないと意味が無い。

よく私たちもやりがちなのだが、

考えるだけ考えて、夢ばかりを語って、

結局行動に移そうとしていない。

良くも悪くも実践をすれば

何かしらの結果を生むことができる。

そのためには、やることをはっきりさせる。

それも、早くだ。

そうすると問題も早めに気付くことができるので、

まず、身近な自分のできることをこなす。

また、量をこなすことでレベルを上げ、

それが最終的に自分らしさになる。

とにかく、やる、やる、やるというぐらい実践あるのみ。

『決断』

この講義の中では

最も大きなキーワードにもなった。

実際にやるということも大事だということが前提で、

何かを捨てることも大切になってくる。

鈴江社長も事業を始める前に、

家族を捨てるか、ということまで

考えていたそうだ。

そのくらいの覚悟をもってやるのが

事業だと考えると、

本当に命をかけるくらいの想いが必要になってくる。

やることはやるが、捨てることも決め、

From:安齋義仁(福島県出身、いわき明星大学卒)JVU院生

最初に鈴江社長が大切だとおっしゃっていたのが、

目標と実践の融合である。

ステップを踏むに当たって、

目標を考えるのはいいが、

実践していないと意味が無い。

よく私たちもやりがちなのだが、

考えるだけ考えて、夢ばかりを語って、

結局行動に移そうとしていない。

良くも悪くも実践をすれば

何かしらの結果を生むことができる。

そのためには、やることをはっきりさせる。

それも、早くだ。

そうすると問題も早めに気付くことができるので、

まず、身近な自分のできることをこなす。

また、量をこなすことでレベルを上げ、

それが最終的に自分らしさになる。

とにかく、やる、やる、やるというぐらい実践あるのみ。

『決断』

この講義の中では

最も大きなキーワードにもなった。

実際にやるということも大事だということが前提で、

何かを捨てることも大切になってくる。

鈴江社長も事業を始める前に、

家族を捨てるか、ということまで

考えていたそうだ。

そのくらいの覚悟をもってやるのが

事業だと考えると、

本当に命をかけるくらいの想いが必要になってくる。

やることはやるが、捨てることも決め、

From:安齋義仁(福島県出身、いわき明星大学卒)JVU院生

【平成25年2月3(日)】 『これからの若者の就活』 中條高徳先生(日本ベンチャー大學 学長)

2013/02/03

コメント (0)

●議事録

9:40 集合

9:50 資料準備

10:10 昼食

10:40 会場準備

13:10 「これからの若者の就活」イベント開演

開会・挨拶

13:15 データ報告による現状認識と趣旨説明

13:25 基調講演 アサヒビール名誉顧問 日本ベンチャー大學学長 中条高徳氏

14:10 体験発表 就活うつを乗り越えた学生3名

14:25 パネルディスカッション「これからの日本人の就活」

コーディネーター 元衆議院議員 明治大学客員教授 赤池誠章氏

パネラー フリーライター「親子でできる就職活動突破法」著者 杉山由美子氏

パネラー 就活の神様 日本ベンチャー大學理事長代行 山近義幸氏

パネラー 日テレ学院 学院長 石川牧子氏

16:15 休憩

16:20 意見交換

16:40 閉会

16:50 終礼・解散

9:40 集合

9:50 資料準備

10:10 昼食

10:40 会場準備

13:10 「これからの若者の就活」イベント開演

開会・挨拶

13:15 データ報告による現状認識と趣旨説明

13:25 基調講演 アサヒビール名誉顧問 日本ベンチャー大學学長 中条高徳氏

14:10 体験発表 就活うつを乗り越えた学生3名

14:25 パネルディスカッション「これからの日本人の就活」

コーディネーター 元衆議院議員 明治大学客員教授 赤池誠章氏

パネラー フリーライター「親子でできる就職活動突破法」著者 杉山由美子氏

パネラー 就活の神様 日本ベンチャー大學理事長代行 山近義幸氏

パネラー 日テレ学院 学院長 石川牧子氏

16:15 休憩

16:20 意見交換

16:40 閉会

16:50 終礼・解散

中條学長の講演やディスカッションを聞いて私が最も感じたことは、

「就活」という型にはまる前に、まず自分を知り、

表現できるようになることが大切だということです。

そのための方法としては、社会人と接するなど新しい体験をすること、

苦しいことを乗り越えることなどが挙げられていました。

また、私も就活を行なっていた当時のことについて、

簡単な体験発表をさせていただきました。

格好を付けずに、、当時の自分を振り返って話すことができました。

過去の体験を他の人に対して話すということも、

自分を深く知るきっかけになると感じました。

From:野田貴生(山梨県出身、都留文科大学卒)JVU4期生

「就活」という型にはまる前に、まず自分を知り、

表現できるようになることが大切だということです。

そのための方法としては、社会人と接するなど新しい体験をすること、

苦しいことを乗り越えることなどが挙げられていました。

また、私も就活を行なっていた当時のことについて、

簡単な体験発表をさせていただきました。

格好を付けずに、、当時の自分を振り返って話すことができました。

過去の体験を他の人に対して話すということも、

自分を深く知るきっかけになると感じました。

From:野田貴生(山梨県出身、都留文科大学卒)JVU4期生

中條高徳先生の基調講演から始まった。

先生が私達に伝えてくれた中で最も大切な事は、

「若い人はもっとでかい夢を持て」という事である。

今の若者の夢はこじんまりとしている。

ところが先生の時代の若者は違った。

昔の若者は今の人と比べて、でかい夢を持って東京に来たりする。

でかい夢を持てば何が良いかというと、そういった困難や挫折に対しても、

「先輩が同じ様に乗り越えて来たから、自分も耐えてやる」と

我慢ができると中條先生は言われる。

現代人は、まず、でかい夢を持つことが大事である。

先生は吉田松陰先生の志の話も紹介して頂いた。

志を立てるという事は、人の向かうべき方角を定める行いだと残していて、

私も非常に良い言葉だと感じた。

今の人は就職活動を重ねるうちに、様々な企業からお断りを頂き続ければ、

自分を否定された様になってどんどん就活うつになっていく。

先生の言われるように、大きな夢や志がある先人や先輩を見てみれば、

もっと辛く大変な困難や挫折をしているだろう。

大きな夢や志を立てる事は、

困難や挫折から自分の心を助ける事になりはしないだろうか。

■パネラーとコーディネーターの対談

赤池先生司会のもと、山近社長や日テレ学院の石川牧子先生らに熱い議論をして頂いた。

山近社長さすがだなと私が思ったのは、若者がこうなってしまった原因は

全て大人にあると言い切ってしまう所だ。

日本の小学校からの主張の偏った教科書に始まり、「大人は仕事が楽しいものだ!」

と伝えて来なかった事を言われていた。

確かに若者は仕事は楽しいものだと教えられてきていない。

それでは中條先生の言われた様にでかい夢を立てれるだろうか。

お父さんが子どもに働いている背中を見せてあげないから、父親を尊敬する事も段々なくなっている。

国ももっと雇用などにお金を使う前に、心の教育にお金を正しく使った方が良いだろうと感じる。

社長は本質から今の若い人に元気がない理由を説明して頂けた。

日テレ学院の石川先生も良い事を言われており、

「今の若い人はマニュアルに完全に頼っている」と言われている。

そして私は考えを表現する力をなくしていると感じる。

石川先生の学校にはアナウンサーになる為に履歴書を持ってくる学生がいるのだが、

何をやって何を学んだか説明出来る学生は少ないし、

自分の言葉になっていない学生が少なくないという。そこであなたはなぜこれを履歴書に書いたの?

と一つ一つ聞いてあげると、最後は非常にいい言葉が出てくると言われていた。

自分で汗を流して気付いた経験は全く嘘偽りもないし、

本当に面接などの場面では学生は素直になれ!と石川先生は言われている。

企業がどこを見ているかというと、学生のありのままの姿を見たいと思っているので、

マニュアルに頼る必要もないと私も感じる。

もちろんどんな学びや気付きがあったかと常にまとめて誰かに伝えれる状態に

しておく事は非常に大切なので、普段からそういった習慣を身につける事も

就職活動では活きてくると感じた。

From:小林諒也(北海道出身、はこだて未来大学卒)JVU4期生

先生が私達に伝えてくれた中で最も大切な事は、

「若い人はもっとでかい夢を持て」という事である。

今の若者の夢はこじんまりとしている。

ところが先生の時代の若者は違った。

昔の若者は今の人と比べて、でかい夢を持って東京に来たりする。

でかい夢を持てば何が良いかというと、そういった困難や挫折に対しても、

「先輩が同じ様に乗り越えて来たから、自分も耐えてやる」と

我慢ができると中條先生は言われる。

現代人は、まず、でかい夢を持つことが大事である。

先生は吉田松陰先生の志の話も紹介して頂いた。

志を立てるという事は、人の向かうべき方角を定める行いだと残していて、

私も非常に良い言葉だと感じた。

今の人は就職活動を重ねるうちに、様々な企業からお断りを頂き続ければ、

自分を否定された様になってどんどん就活うつになっていく。

先生の言われるように、大きな夢や志がある先人や先輩を見てみれば、

もっと辛く大変な困難や挫折をしているだろう。

大きな夢や志を立てる事は、

困難や挫折から自分の心を助ける事になりはしないだろうか。

■パネラーとコーディネーターの対談

赤池先生司会のもと、山近社長や日テレ学院の石川牧子先生らに熱い議論をして頂いた。

山近社長さすがだなと私が思ったのは、若者がこうなってしまった原因は

全て大人にあると言い切ってしまう所だ。

日本の小学校からの主張の偏った教科書に始まり、「大人は仕事が楽しいものだ!」

と伝えて来なかった事を言われていた。

確かに若者は仕事は楽しいものだと教えられてきていない。

それでは中條先生の言われた様にでかい夢を立てれるだろうか。

お父さんが子どもに働いている背中を見せてあげないから、父親を尊敬する事も段々なくなっている。

国ももっと雇用などにお金を使う前に、心の教育にお金を正しく使った方が良いだろうと感じる。

社長は本質から今の若い人に元気がない理由を説明して頂けた。

日テレ学院の石川先生も良い事を言われており、

「今の若い人はマニュアルに完全に頼っている」と言われている。

そして私は考えを表現する力をなくしていると感じる。

石川先生の学校にはアナウンサーになる為に履歴書を持ってくる学生がいるのだが、

何をやって何を学んだか説明出来る学生は少ないし、

自分の言葉になっていない学生が少なくないという。そこであなたはなぜこれを履歴書に書いたの?

と一つ一つ聞いてあげると、最後は非常にいい言葉が出てくると言われていた。

自分で汗を流して気付いた経験は全く嘘偽りもないし、

本当に面接などの場面では学生は素直になれ!と石川先生は言われている。

企業がどこを見ているかというと、学生のありのままの姿を見たいと思っているので、

マニュアルに頼る必要もないと私も感じる。

もちろんどんな学びや気付きがあったかと常にまとめて誰かに伝えれる状態に

しておく事は非常に大切なので、普段からそういった習慣を身につける事も

就職活動では活きてくると感じた。

From:小林諒也(北海道出身、はこだて未来大学卒)JVU4期生

【平成25年2月2(土)】 『リアル歴史学』 杉田秀夫先生(元回天潜水艦運転士)

2013/02/02

コメント (0)

●議事録

●議事録9:00 朝礼、掃除

9:45 新聞アウトプット

11面「SNSで被害連鎖 なりすましや乗っ取り」

6面「EV普及 各国競う」

2面「4Kテレビを成功させるには」

7面「北京 久しぶりの青空 大風で汚染物質吹き飛ぶ」

1面 春秋

11:00 昼休憩

12:00 ベン大全国遊学の旅 会議

・青函トンネルをどう通るか(車、JR、フェリー)

・知覧合宿以降で予定がある人聞き取り

12:30 待機

13:00 ~ 15:20 杉田秀夫先生の講義、質疑応答

[杉田秀夫先生の講義]

・機械をいじるのが好きで、横須賀の海兵団や鈴鹿第三防空隊へ入団し

機関兵となる

・ラボール港やニューギニアのラエなど世界中へ行き、第三防空隊で

飛行機を防衛する役割を担う

・食糧も豊富にあり、海深く潜れる潜水艦に憧れディーゼルエンジンの

勉強をする

・大竹の潜水艦学校では、潜水艦に関するあらゆる事を3ヶ月で

習得させられるもの凄い厳しい訓練を受けた

・潜水艦でトラフトやメレヨン島にも行き、戦争下の日本兵の

悲惨な食糧不足事情に遭遇した

((ex.) 日本兵が来て、タバコと大金を交換した事。日本兵が潜水艦に

載せた米袋を破って生米を食べて、「日本の米を一口食ってから

死にたい」と言っていた。)

・人間魚雷「回天」を積んだ潜水艦「イ336」の乗組員になる

・人間魚雷の作戦を伝えられたときは、人間魚雷とは言わず「マルロク」

と言われていた

・テレビ朝日「報道ステーション」に出演したときは、実際に

回天にエンジンをかける為のハンドルを回した時の様子を再現した

・人間魚雷「回天」で特攻した英雄成瀬謙治隊長とは大変仲が良く、

特攻する数時間前まで会話していた

・「行く(特攻する)人の気持ちをとにかく理解してあげる事が大切」

15:20 掃除、終礼

《当事者のリアルな話》

《当事者のリアルな話》本日は、太平洋戦争中に潜水艦「伊366」の乗組員をされた

杉田秀夫先生に講義をしていただきました。

杉田先生は、人間魚雷「回天」の発進の時にもその場におられました。

講義では、杉田先生が海軍に志願されてから

終戦後までの軍歴が中心になりました。

杉田先生は、当初海軍航空隊の機械科に所属して

ニューギニアに出征されました。

その時、ニューギニアとの移動のために

潜水艦に乗って関心を持ったことがきっかけとなり、

志願して潜水学校に入り、潜水艦の乗組員になられました。

潜水艦は昼間、ずっと潜行してゆっくりと進み、夜には浮上して航行します。

その時に艦橋付近でタバコを吸ったときに入ってくる外気のうまさ、

食料のない南方の島から傷病兵を連れ帰る時に、

密航しようとして艦に忍び込んだ兵士を、

艦長が名簿を書き換えて本土に連れ帰ったこと、

南方の島で、本土から持ってきたタバコを現地の兵士に分けて、

お礼に本土に帰ったら使えとお金をもらった話など、

当時の潜水艦乗組員の様々なエピソードを学びました。

杉田先生は、戦場で3回死にかけたことがあるというお話もされました。

そのような、命のやり取りをする過酷な戦場であっても、

兵士たちは一人の人間として生活をしていたということを感じました。

個人の一人一人のリアルな生活を知ることで、

現実味をもって歴史を学ぶことができました。

《思いを学ぶ》

杉田先生は、戦争末期、伊366で回天を発進させたことについて、

特に気持ちを込めてお話をされました。

伊366は回天用の設備を付ける改造をされ、瀬戸内海の大津島で訓練を行い出撃

3隻の回天を発進させて敵の輸送船を攻撃しました。

杉田先生のような潜水艦乗組員は、回天で出撃し亡くなった方々の、

人生最後の時を共に過ごされました。

杉田先生は当時、回天搭乗員の方々に対して、

どうか頼む、やってくれという思いを抱かれたそうです。

兵士たちは、苦しい戦局の中で、

何とかしなければという必死の思いを持たれていたのだと感じました。

本などでは、戦場での個人の生活や思いは、

あまり大きく取り上げられることはありません。

今回杉田先生の講義を受け、現場にいた方々のお話は、

歴史を学び、人生を考える上で大きな価値があるということを感じました。

今後も、直接学ぶ機会を大切にしていきます。

From:野田貴生(山梨県出身、都留文科大学卒)JVU4期生

本日は、回天で潜水艦を輸送し、回天のワイヤーを切り離す

本日は、回天で潜水艦を輸送し、回天のワイヤーを切り離す役割を担ってらっしゃった杉田さんの話を聞きました。

実際に経験したからこそ話せる内容でした。

映画や小説漫画では、さまざまな回天を扱った作品が多いですが、

今日のほどリアルに感じたことはなかった。

また、回天の搭乗員であった成瀬さんとの話の内容を聞いたとき、

どんな思いで切り離しただろうかと考えました。

私には、それを感じることは、到底無理です…。

講義の始まる前に日章旗や海軍旗を掲げさせていただき、

講義の初めには軍歌を流されました。それは英霊に捧ぐためだと言われており、

今でも特攻されていった方たちのことは思い続けていらっしゃるのだと感じました。

今の軍隊でそこまで思う人はいるのだろうかと感じました。

From:森優太(長崎県出身、日本大学卒)JVU4期生

杉田さんは戦時中、回天を積んだ潜水艦の乗組員で、

杉田さんは戦時中、回天を積んだ潜水艦の乗組員で、回天が発射される際、繋がれたロープを離す役割をされておられました。

発射される際の、隊長と回天操縦士との生々しい会話などを、僕たちに伝えて下さいました。

隊長『いくか』

回天操縦士『はい、いきます。いかせて下さい』

また、杉田さんは、回天操縦士のお一人である成瀬隊員と非常に気が合い、

色々な事を話されたそうです。

お二人は、心から信頼しあっておられたのでしょう。

成瀬隊員は、杉田さんに『お前がロープをはずしてくれ』と頼まれたそうです。

最期は、真の友の手で迎えたいという思いだったのでしょうか。

回天の操縦士の方々のお年は、20歳前後のまっすぐな若者だったそうです。

今の自分より若い方たちが、日本を守る為に決意され、突撃されていかれました。

守って頂いた自分は、これからどうするか。どう動くか。考えて、やるのみです。

From:井浪康晴(京都府出身、鳥取大学卒)JVU4期生

『当事者じゃないと分からない幸せ』

トラフ島での生活や潜水艦内の経験を聞き、衝撃が走った。

そこでの生活は不自由そのものだったので、

この経験は当事者じゃないと分からない。

例えば、潜水艦の中から地上に戻った時の

空気の美味しさや、基地から見える風景だったり、

また、生米一粒だけでも恋しかったことを聞くと私の中でそこでの生活が

壮絶なものだったのかなと考えた。

私は実際にこれを経験していないので、どれほど辛いものなのかは分からない。

ただ、生米一粒でも、ということだったので、少なくとも今している生活よりも

相当辛いことは確かだ。(想像するのは誰にでもできるが)

そういった不自由があったから

元に戻った時の爽快感も物凄かったのだろう。

以前聞いた話とはまた違うものだったので、より生々しさを感じることができた。

From:安齋義仁(福島県出身、いわき明星大学卒)JVU院生

トラフ島での生活や潜水艦内の経験を聞き、衝撃が走った。

そこでの生活は不自由そのものだったので、

この経験は当事者じゃないと分からない。

例えば、潜水艦の中から地上に戻った時の

空気の美味しさや、基地から見える風景だったり、

また、生米一粒だけでも恋しかったことを聞くと私の中でそこでの生活が

壮絶なものだったのかなと考えた。

私は実際にこれを経験していないので、どれほど辛いものなのかは分からない。

ただ、生米一粒でも、ということだったので、少なくとも今している生活よりも

相当辛いことは確かだ。(想像するのは誰にでもできるが)

そういった不自由があったから

元に戻った時の爽快感も物凄かったのだろう。

以前聞いた話とはまた違うものだったので、より生々しさを感じることができた。

From:安齋義仁(福島県出身、いわき明星大学卒)JVU院生

RSS 2.0

RSS 2.0