東京校の講義レポート

【平成25年3月1(金)】 『若大将の社長学』 藤本将行先生(協電機工株式会社 代表取締役)

2013/03/01

コメント (0)

《まず自分》

《まず自分》2日間に渡って、日本ベンチャー大學熊本校を運営されている

協電機工の藤本将行社長に講義をしていただきました。

まず、企業経営の前に家族経営があり、

さらにその前に個人経営があるというお話がありました。

自分や家族の段階でできないことは、

より多くの人が集まる場面では尚更できないことなので、

社会人として実力を高めるために、まず自分の身の回りをより良くしていきます。

《現実・現場》

協電機工では、5年間、大卒の新卒採用をされてきました。

実際には、学生時代にどんな経験をしても、どれ程優秀でも、

社会に出ると必ず壁に当たります。

それを乗り越えて、若くして責任を任されている人もいます。

また、藤本社長のお話の中で、

日本ベンチャー大學では、一般の学校とは異なったことを学び、経験しますが、

それで他の人より偉くなったと勘違いをしてはいけないというものがありました。

知識の有無に関わりなく、何事もまずは現場に出て学ぶことがなければ、

自分の将来に意味がある学びにはならないと感じました。

《クレーム》

藤本社長は、クレームについてもお話をされました。

クレームには、社外からのものと社内からのものの2種類があります。

どちらも、必ず発生するものです。

社長や幹部には、クレームの情報は、

黙っていては殆ど上がってこないということでした。

協電機工の事例から、

クレームは、どのようなものであっても共有するという仕組みと、

速やかに報告した場合は罰さないなど、

心理的にも報告しやすい環境を作ることの2つの点が重要だと学びました。

また、問題点が少ないから喜んで終わり、ではなく、

実際には隠れているだけなのではないかと、

数字の性質を理解し、疑ってみることも大切だと感じました。

《リーダー》

藤本社長の講義から、

組織のリーダーに求められる能力は何かということを学びました。

組織をより良くしていこうという意欲と、そのための方針がまず必要ですが、

それだけでは、組織の他の人には影響を与えることができません。

様々な人がいる組織では、粘り強く待つこと、

責任の所在を明確にし、リーダーが決済した事について責任を取ること、

成功・失敗に関わらず、

まずは部下に労いの言葉とお礼をするといった人心掌握など、

成功するリーダーには人間性も必要だということを学びました。

From:野田貴生(山梨県出身、都留文科大学卒)JVU4期生

・仕事に人をつける

・仕事に人をつける人に仕事をつけない。仕事に人をつける。

どういうことかというと、人に仕事をつけるということは、

その人しか仕事がわからず、その人が何らかの都合で不在だと、

仕事ができなくなる。

なので協電機工さんでは人事異動を多くし、仕事に人をつけるようにしている。

以前小山社長の講演で仰っていたのはこういうことだったのか、と

協電機工のリアルな話で教えていただいた。

・藤本社長の器

講義中に藤本社長の器の大きさを感じた出来事があった。

社員から、学校の空調設備工事の落札で他社に負けたとの連絡が入った。

2000万円以上の大きな工事のことなので、私のイメージでは、

社長が関わった社員に激を飛ばすイメージだったのだが、藤本社長は違った。

金額を最終決定したのは自分だから、この責任は社長自らにあるとし、

その案件に関わっていた社員に対し、みんなの頑張りをふいにしてしまい

申し訳ないと、社員を労っていた。

藤本社長の器の大きさ、そして、藤本社長の社長像を感じた。

From:松田崇義(千葉県出身、慶應義塾大学卒)JVU4期生

『セル研の映像』

『セル研の映像』 講義の最初に武蔵野さんの

セールス研修の動画を見せていただいた。

私も参加させていただいたものだったので、非常に懐かしくも(?)感じた。

特に、ロールプレイングの動画の時は、思わず熱くなってしまった。

あの時の空気は当時者でないとわからないものだが、

相当熱いものだったのは確かだ。

この経験で自分自身の殻を破ることができたのは絶対に間違いない。

実際の社会人生活でも自分の殻をどれだけ破れるかが鍵を握るはずだ。

あの時の経験を忘れず、営業でも活かしていこうと改めて感じた。

『新しいことをやるには』

新しいことを始めるには、リスクが必要になる。

例えば、飲食店等を選ぶ時、鍵になるのは人である。

お店の中を外から見たときに、笑顔でキビキビとやっているところと

無愛想でダラダラとやっているところでは、差は歴然である。

では、入りやすいところにするにはどうすればいいかというと、

自らが辛い思いをして接客することである。

藤本社長もおっしゃっていたが、

自分にとっては嫌なことかもしれないけど、

お客様からしたら、それが気持ち良いにつながっていく。

自分が率先してリスクに飛び込まないと、満足度は上がらない。

積極的な姿勢を見せ、信頼を勝ち取っていく。

『いくら勉強しても・・・』

勉強することは、この上なく大切なことである。だが、社会に出れば、話は別だ。

小学から大学まで勉強し、人によっては大学院に行き、

さらにはベン大で学ぶ人も中にはいる。

ただ、社会で必要になってくるのは、経験に尽きる。

(新卒の場合はこれから経験していく話ではあるが…)

どれだけ学生時代に勉強をしても、苦労をすることには変わらない。

ましてや現場に行かないと分からない世界だ。

これからどんどん経験をし、今までにはできなかった学びを通し、成長していく。

From:安齋義仁(福島県出身、いわき明星大学卒)JVU院生

【平成25年2月28(木)】 『若大将の社長学』 藤本将行先生(協電機工株式会社 代表取締役社長)

2013/02/28

コメント (0)

●議事録

●議事録8:50 集合、朝礼

9:25 掃除

11:20 昼休憩

12:00 講義

藤本社長「若大将の社長学」

・スイッチオン

スイッチオンとはただの合言葉であって実際は、本人が何に足してスイッチを入れるか

考えないといけない。

・直感

社長いうのは、計画を立てて決断をしないといけないが、少しでも惹かれたらとにかくや

ってみる。直感も使うときも必要になってくる。

・産業人である前に

人というのは、経営者であっても産業人であったとしても、家庭に入れば家庭人である。

そして、家庭人である前に自分という人格がある。だから、自分の人生や決断ということ

を大切にしないといけない。

・将来の宣言

将来の宣言は、一般の学生と比べるといいかもしれない、だけど、これを嫌う人がいる

ことも事実である。だからこそ、常に謙虚な姿勢というものを大切にしないといけない。

15:00 終了・終礼

「人間繁盛」

商売を繁盛させることも大切だが、その前に人間を良くしていく、

と教えていただきました。

利益を出すことも大切だが自分を輝かせていかないといけないなと感じました。

そのためにも当たり前のことを当たり前にやることを心掛けていきます。

「即決とその後」

美容師の方から出たミスユニバースのお話しにすぐ返事をすると

その後のご縁に繋がっていったということです。

そこで悩んでいたりしていたらこの結果はなかったのではないかと思い

即決は大切だなと感じました。

少しでも惹かれたらとにかくやってみることにします。

「いっぱいいっぱい」

先輩のZ谷さんがつい言ってしまった言葉ということだったのですが、

自分もついつい言ってしまいます。

もっと時間管理をし、出来るだけ余裕をつくっていきます。

いっぱいになってもそれは口に出さないようにします。

From:渡辺寛高(広島県出身、尾道大学卒)JVU4期生

【凡事徹底】

【凡事徹底】凡事徹底が大切だというお話をしていただいた。

凡事徹底とは、当たり前のことを当たり前に徹底してやるという意味。

藤本社長からの、みんなはできているか?という問いに対し、即答できなかった。

普段から行っている講義前の将来の宣言。

この宣言に向けて、準備はしているかどうか。

地に足は着いているかどうか。

夢を語るのは簡単だが、それを行動に移していなければ誰でも行える。

藤本社長はこの凡事を異常と思われる程、徹底するのは難しいとおっしゃっていた。

これが理想ではあるが、先ずはできることから。

卒業までにこの凡事徹底を意識づける。

【温度差】

全日電工連の理事を務める藤本社長。

この会に参加するたび、他の方との温度差を感じるというお話をしていただいた。

温度差は何故生まれるのか。

周りの方と自分に何らかの差があるからだと考える。

温度差を感じれば、それはその人にとって苦痛に変わる。

この温度差は無くすのがベストであるが、

完全に無くすことができないケースがあると知った。

人にはそれぞれ自分の考えを持っているため、

考えの相違から生まれる温度差は無くせない。

しかし、企業の場合、社長と社員の温度差がありすぎるのは問題である。

社長が社員に対し、何らかのアプローチをし掛け、

この温度差をできるだけ無くす必要があることを学んだ。

From:南出浩(大阪府出身、桃山学院大学卒)JVU4期生

●凡事徹底が何より大事

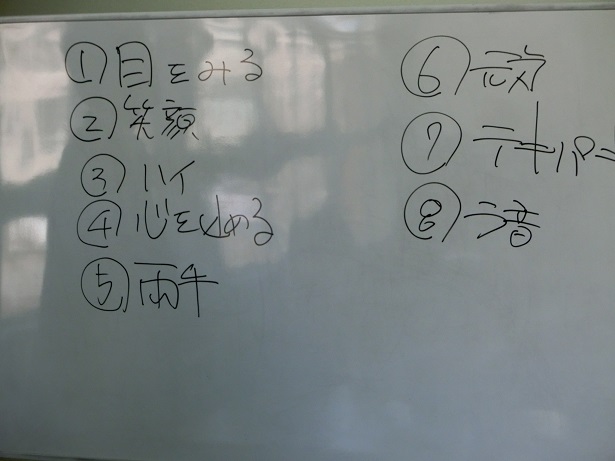

●凡事徹底が何より大事 藤本社長より、人へ接する時に与える印象について

8つの項目を教えて頂いた(目を見る、笑顔、ハイ、心を込めるなど)。

社会人にとって、会社の前に家庭、

家庭の前に自分が普段行っている事に

徹底する大切さだ。

ベン大生として毎日将来の宣言を行っていても、

「だったら、毎日、そのために何をしていますか?」

という言葉に私はハッとした。

耳に痛い指摘だった。

地に足をつける事も必要で、当たり前になっていた事にも見直しが必要だ。

今日何をするつもりで、志に近付くつもりなのか。

普段の行動でも自分に凡事徹底を言い聞かせていく。

●小さな声を押し留めてはいけない

お客様からのクレームについて、クレームとは無いのではない、

上がってこないだけだと教えて頂いた。

クレームとは、お客様からのニーズであり改善点であるから、どんな

些細なクレームでも隠してはいけない。

普段のアルバイトや生活をしている中でも小さなクレームはどこにでもあり、

ふたをしてはいけないのだと感じる。

そのためには、クレームを記録する仕組みづくりも必要で、

とにかく同じ事を繰り返さず改善に繋げる事が必要だと感じた。

●ディスカッション

「第二次安倍政権に期待しているか?」というテーマで、

TPPや外交・防衛、教育、経済全般・三本の矢について議論した。

普段の新聞を読んでいても、結構忘れている事があるのだなと感じる。

またリーダーが頑張って問題提示をしてくれていても、

こちら側に知識が無い事で議論に発展しない事もあった。

新聞記事を毎日読んでも、

流れや繋がりを意識して毎日読むべきだと改めて感じた。

From:小林諒也(北海道出身、はこだて未来大学卒)JVU4期生

【平成25年2月27(水)】 『リアル経営学』 内山俊隆先生(株式会社ふたば企画 代表取締役会長)

2013/02/27

コメント (0)

●議事録

●議事録8:50 集合、朝礼

9:25 掃除

10:00 新聞アウトプット

・7面「イタリア混迷」

・21面「副業に活路」

12:00 講義

内山会長「リアル経営学」

○平等に接する

社員に対し、平等に接することで一人ひとりを大切にできる。

○目標(ビジョン)を共有する

ふたば企画は上場企業のひとつである。社内に上場するというポスターを掲げることに

より、社員一人ひとりが意識するようにさせる。

○営業姿勢

『やります』と担当者にいい、要求されたものを作る。そして、こまめな電話対応も忘れな

い。 最後に会長はすぐに手紙を出す。

○ゴルフと営業

ゴルフは、紳士のスポーツであり、マナーや、ルール等ゴルフを

行うにあたって、その人のモラルが伺える。そして、オフィスでの仕事だけではなく、遊びという付き合いの中で仕事を得る

16:00 終了

【経営者の役割】

【経営者の役割】かつての企業は、現在の企業よりずっと社員みんなで

大きくしていこうという意識が強かったと教えていただいた。

残業は当たり前であるし、夜通し仕事することもあったと。

現在は時間がこれば、そこで仕事が終わりという社員が多い気がする。

大手であれば大手であるほど。

内山会長のお話を聞いていて、このことに関しては経営者が大きく関わってくると感じた。

●平等に接する

社員に対し、平等に接することで一人ひとりを大切にできる。

内山会長はこのことに関し、難しいとおっしゃっていた。

どうしても成績が絡んでくるからだ。

しかし、ここに神経を尖らし、ずっと意識することで、社員のモチベーションを維持できる。

社員一人ひとりを大切にしている企業は、

経営者の方の気遣いが社員全員に行き届いているのだろう。

●目標(ビジョン)を共有する

ふたば企画は上場企業のひとつである。

社内に上場するというポスターを掲げることにより、社員一人ひとりが意識する。

組織にはこの目標の共有が非常に大切なことだと感じた。

経営者の目標と社員の目標を一致させることで、会社は大きくなる。

会社はあくまでチームである。経営者の独走だけは避けたい。

この二点が経営者の役割であり、大変重要となってくると感じた。

将来、経営者になった際に心がける項目に追加する。

From:南出浩(大阪府出身、桃山学院大学卒)JVU4期生

《今になって思えば…》

内山俊隆会長は、これまでの人生、特に独立してふたば企画を

起業した後にされた経験を元に、お話をされました。

内山会長は裕福な家庭に生まれましたが、

その後、家族の崩壊や、財産を無くすなど、難しい少年時代を送られました。

内山会長は当時を振り返って、結果として様々な人と接し、

一生の友人に出会えたことから、

何事もなく良い生活のままでいるより良かったのではないか、とのことでした。

また、内山会長は、独立のために会社を辞める直前、

それまで長く働き、お世話になった会社に何かを残そうと、

全力で営業して顧客を開拓されました。

内山会長は、損をするからやめたほうが良いという周りの意見に反して、

損得勘定によらない行動をされたことになりますが、

今思うと、この経験が後になって返ってきたと感じておられるそうです。

人生で起こる様々な出来事について、何が自分にとって役に立つものなのかは、

ずっと後になってからでなければ分からないと感じました。

どのような出来事があったとしても、思いを強く持ち全力で動き、

その出来事から得られるものを確実に得ていきます。

《総合的な評価》

内山会長は「総合的な評価」という言葉を何度も使われました。

人が評価されるのは、

仕事がどれだけできるかだけではないということを学びました。

内山会長がよくされるゴルフでも、

礼儀やルールを守らない人は他の人から誘われなくなるなど、

腕だけではなく、総合的な評価が大切にされています。

仕事の成績が良くても、その他の面で欠点を見せていると、

他の人からの総合的な評価は低くなります。

総合的に評価された人は、他の人を紹介してもらえたり、

人の上に立つにふさわしい人物と社内で見られたりと、

総合的な評価は仕事にも直結します。

仕事中だけでなく、いつでも人から評価されていることを意識し、

自分を様々な側面から見て、特に欠点を無くすように心がけ、

総合的に評価される人になります。

From:野田貴生(山梨県出身、都留文科大学卒)JVU4期生

内山俊隆会長は、これまでの人生、特に独立してふたば企画を

起業した後にされた経験を元に、お話をされました。

内山会長は裕福な家庭に生まれましたが、

その後、家族の崩壊や、財産を無くすなど、難しい少年時代を送られました。

内山会長は当時を振り返って、結果として様々な人と接し、

一生の友人に出会えたことから、

何事もなく良い生活のままでいるより良かったのではないか、とのことでした。

また、内山会長は、独立のために会社を辞める直前、

それまで長く働き、お世話になった会社に何かを残そうと、

全力で営業して顧客を開拓されました。

内山会長は、損をするからやめたほうが良いという周りの意見に反して、

損得勘定によらない行動をされたことになりますが、

今思うと、この経験が後になって返ってきたと感じておられるそうです。

人生で起こる様々な出来事について、何が自分にとって役に立つものなのかは、

ずっと後になってからでなければ分からないと感じました。

どのような出来事があったとしても、思いを強く持ち全力で動き、

その出来事から得られるものを確実に得ていきます。

《総合的な評価》

内山会長は「総合的な評価」という言葉を何度も使われました。

人が評価されるのは、

仕事がどれだけできるかだけではないということを学びました。

内山会長がよくされるゴルフでも、

礼儀やルールを守らない人は他の人から誘われなくなるなど、

腕だけではなく、総合的な評価が大切にされています。

仕事の成績が良くても、その他の面で欠点を見せていると、

他の人からの総合的な評価は低くなります。

総合的に評価された人は、他の人を紹介してもらえたり、

人の上に立つにふさわしい人物と社内で見られたりと、

総合的な評価は仕事にも直結します。

仕事中だけでなく、いつでも人から評価されていることを意識し、

自分を様々な側面から見て、特に欠点を無くすように心がけ、

総合的に評価される人になります。

From:野田貴生(山梨県出身、都留文科大学卒)JVU4期生

・ポリシー

内山会長は、苦しいときにお世話になった親族の子供にお年玉を毎年出し、

前職場の会長に毎年お歳暮を贈る、

起業してからは、会社をの決まりごととして、親族を入れない、前職場の社員は取らない、

1月3日15時に前の会社の会長に挨拶に必ず行くということを仰っていた。

自分がやると決めたことはしっかり行う、キレイにビジネスを行わなければならない、

という、会長のポリシーを貫き通す意志の強さを感じた。

社会人としてやっていく以上、自分がやると決めた以上、しっかり貫き通す

ことの大切さを教えていただいた。

・ゴルフと営業

内山会長からゴルフと営業について教えていただいた。

ゴルフは、紳士のスポーツであり、マナーや、ルール等ゴルフを

行うにあたって、その人のモラルが伺えるというお話をいただいた。

また、ゴルフをしている間は、結構お互いに話をする時間があり、

人間性もよくわかるそうだ。

オフィスに訪問するだけが営業ではない。

一見遊びに思えることでも、営業に関わってくる。

ゴルフの費用が150万かかっても、受注1000万円に結び付いたというお話を伺い、

どんなに、費用がかかっても、それ以上のバックが返ってくるのならば、

出し惜しみしてはいけない、お金を使うべきところについて学んだ。

From:松田崇義(千葉県出身、慶應義塾大学卒)JVU4期生

内山会長は、苦しいときにお世話になった親族の子供にお年玉を毎年出し、

前職場の会長に毎年お歳暮を贈る、

起業してからは、会社をの決まりごととして、親族を入れない、前職場の社員は取らない、

1月3日15時に前の会社の会長に挨拶に必ず行くということを仰っていた。

自分がやると決めたことはしっかり行う、キレイにビジネスを行わなければならない、

という、会長のポリシーを貫き通す意志の強さを感じた。

社会人としてやっていく以上、自分がやると決めた以上、しっかり貫き通す

ことの大切さを教えていただいた。

・ゴルフと営業

内山会長からゴルフと営業について教えていただいた。

ゴルフは、紳士のスポーツであり、マナーや、ルール等ゴルフを

行うにあたって、その人のモラルが伺えるというお話をいただいた。

また、ゴルフをしている間は、結構お互いに話をする時間があり、

人間性もよくわかるそうだ。

オフィスに訪問するだけが営業ではない。

一見遊びに思えることでも、営業に関わってくる。

ゴルフの費用が150万かかっても、受注1000万円に結び付いたというお話を伺い、

どんなに、費用がかかっても、それ以上のバックが返ってくるのならば、

出し惜しみしてはいけない、お金を使うべきところについて学んだ。

From:松田崇義(千葉県出身、慶應義塾大学卒)JVU4期生

【平成25年2月22(金)】 『アイウィル学』 染谷昌克先生(株式会社アイウィル 常務取締役)

2013/02/22

コメント (0)

●議事録

●議事録講師:株式会社アイウィル 常務取締役 兼 教育部長 染谷昌克先生

9:00~ 朝礼、掃除

9:45~ 日経新聞アウトプット

中国ネット通販 物流競争(6面)

・小売店がいかにアマゾンに対抗するか(小林)

・中国で通販ビジネスを行うには(松田)

ローソンが首位(11面)

・ソーシャルメディアを活用して売上をあげるには(井浪)

女性の賃金 最高更新(1面)

・女性の賃金が上がっている背景は(安齋)

11:15~ 昼休憩

12:00~ 講義開始(アイウィル学)

・習慣

習慣の特徴は普段意識しない、簡単に変えられる、しかし、身につけるのは難しい。

悪い習慣を良い習慣に変えていくことで、10年後顕著に現れる。

・挨拶

挨拶で第一印象が決まる。

挨拶で大切なのは、大きく、はっきりと相手の目を見ながら笑顔で行う。そしてなにより、姿勢が大切。姿勢により相手に対して気持ちが伝わる。

・返事

返事で大切なことは、短く、元気よく、すばやく、そして、相手の方を向くこと。

13:10~ 休憩

13:20~

・考える力

言われたことはもちろん、自分で考えてそれ以上のことをやる。

ここで大切なのは、上は何を望んでいるかを考えること。

一番ダメなのは、言われるまで待つ、指示待ち人間。

本や新聞を読んだりと、文章に触れることが大切。

これが考える力の土台となる。

13:35~

単純計算問題と漢字テストを行う。

数字に強い人は仕事ができると言われている。

・意識

自己中心的な考えやマイナス思考を持っている人は伸びない。

入社3年目までは、自分が少し損をする考え方が良い。

周り(会社)のために自分の時間を使うことを心がけると、気に入られる。

・行動四原則

1.大きな声で

2.キビキビと

3.自分から挨拶

4.明るい笑顔

社会へ出る際、この四点を心がけることで一目置かれる存在となる。

14:40~ 質疑応答

15:00~ 掃除、終礼

《習慣》

《習慣》多くの社会人に対してされている研修を元に講義をしていただき、

発声や、相手に最も良い印象を与える礼の練習など、実習もさせていただきました。

染谷先生は、3つのことについて、順に講義をされました。

それは、習慣、考え方、そして意識です。

まず、新しい習慣は、必ず違和感を伴うものだというお話がありました。

やりたくないことでも、最初は強制であっても、

何度も繰り返していくことで、新しい習慣になります。

本日、3時間という限られた時間の中でも、

自分の今と、社会人として当たり前というレベルとの差を実感しました。

良いと感じたことは、何か一つでも持ち帰って、

考えずにできるようになるまで、確認しながらやっていくことで、

良い習慣を身に付けます。

《考え方》

人は、言葉と数字で思考します。

本日の講義では、言葉と数字に日頃から接していることが大切だと感じました。

数字に強い人とは、計算が速く正確で、

その数字の意味を把握している人を指します。

これは、そのまま仕事にも当てはまります。

仕事の基本は読み書き算盤からだということを意識して、

毎日言葉に触れ、数字に触れ、分からないことがあれば何度でも調べることで、

社会人としてふさわしい、役に立つ考え方を身につけます。

《意識》

染谷先生は、「悪い意識」として、自己中心的であることと、

マイナス思考の2つを挙げられました。

周りの人のためにエネルギーを使うことは、今は損に思えても、

それを続けていくことで、数年後には周りに評価され、自分の目的も果たせます。

目前の快不快を求めることが、本当に自分の為になるのか、

よく考えなければならないと感じました。

また、私は、特にマイナス思考になってしまうことがよくあります。

染谷先生から学んだ、最初から嫌だと思うのではなく、

やってみなければ分からないと思って行動することで、マイナス思考を減らします。

From:野田貴生(山梨県出身、都留文科大学卒)JVU4期生

コミュニケーションは良い挨拶と返事から今回染谷先生に、

コミュニケーションは良い挨拶と返事から今回染谷先生に、全員でお腹から声出しをして挨拶を全力でしたり、

起立と着席を素早くするワークも通じながら、良い挨拶と返事について考えを教えて頂いた。

エネルギーがあり凄く熱血な方で、それゆえ声が小さい人や、

名前を呼ばれて返事をしない人には激しく注意された。

染谷先生は良い挨拶で必要な条件として、声の大きさ、ハキハキと、

笑顔でという事を言われている。

それに加えて感謝の気持ちや、相手の目を見る事が大事と言われている。

私は名刺交換のときも上に書かれた相手の目を見る事など、

挨拶の仕方を何も心得ていなかった。

良い習慣とは、作るものだと染谷先生は言われる。習慣はすぐ変えられる、

しかし身に付ける事は苦労する。

人間は気付けば変化を好まず、甘えて生きたいと思う。悪い習慣は捨てて、

良い習慣を沢山行動で持つことを実践してゆく。

新人の評価の第一歩は学生の気分で社会人になると苦労する。

社会は100%出来て当たり前の世界になるからだ。

例えば、社員の制服を着るとお客から見たら新入社員も普通の社員も同じだ。

私はその部分の意識が欠けていたなと感じた。

「頑張りました」では評価されない。見えている部分が評価される。

新人が評価されるために、能力は見られない。

最初に見られる所はどこかというと、大きな声、ハキハキとした受け答え、

きびきびとした行動だ。最初の評価する部分は、

意識的になって良い習慣を持って自分の中身を変えるしかない。

意識

自己中心的な考えの人、マイナス思考の人は仕事が出来ない。

そう染谷先生から教えて頂いた。

会社への忠誠心が無い人が陥りやすい。

例え話で、ペンギンの世話をしたくて希望する動物園に入ったのに、

他の雑務ばかりやらされて自分のやりたかった事と違う!という人がいる。

自分のやりたい事が最初から叶うなどと思ってはいけない。

意識としては、「自分が少し損をする」位の考えでなくてはならない。

自分の時間やパワーを少し周りに捧ぐ位の気持ちでいないといけないと染谷先生は言われる。

マイナス思考の人は同じくダメだ。

例えば、出来ない理由から探す人のこと。私もこの気持ちが強くあり、

"したくない、どうせ無理だ"と考えがちだ。

染谷先生は、こういう思考の強い人は、「やってみなきゃ分からないだろう」

「死ぬ訳ではないし失敗してもいい」と思考を意識して変える事は少し頑張れば出来ると言われる。

自分のやりたい仕事が出来るまでは色々な事を我慢する事を覚悟し、

まずは死ぬ訳ではないしやってみるとマイナス思考の習慣は変えてゆく。

From:小林諒也(北海道出身、はこだて未来大学卒)JVU4期生

『そもそも、アイウィルとは?』

『そもそも、アイウィルとは?』簡単に言うと、自ら進んで

「やります!!」と言うことだ。

これは、一見簡単なように見えて、想像以上に難しい。

特に、今の新入社員には積極性が圧倒的に足りない。

社会に出て、自ら進んで嫌なことにも取り組み、

最終的に成長していくように、アイウィルという名前がつけられた。

ベン大では、自ら進んで

手を挙げることは訓練されているはずだ。

ただ、現実を見ると、イベントのリーダーをやりたい人と聞かれると、手を挙げる人は少ない。

本日、アイウィル学ということで、講義を受けたからには社会貢献をするのは勿論だが、

自ら進んで嫌なことでも引き受け、周りからの信頼を勝ち取っていく。

『行動の4原則』

1.大きな声で話す

→これをしなければ

暗い、弱そう、自信がなさそうなど

悪いイメージがついてしまう。

最低限、挨拶をする時は、大きな声でやることを実行する。

2.キビキビ行動

→ダラダラやっていると、

周りからの評価が下がるだけでなく、自分自身のモチベーションも落ち、

仕事の効率が落ちる。その為、本日の講義では基本の行動として、キビキビ行動が前提だった。

起立するスピードもこれまでの講義とは桁違いだった。

自分に喝を入れるためにも継続する。

3.自分から挨拶

→相手のところに自ら行って、

しかもその場に止まって「おはようございます」と言うのと

首だけ向けて挨拶するのでは印象が大きく違う。

挨拶に気持ちを伝えるとはよく言うが、上記の行動をするのは最低限すべき行動だ。

それに加えて、大きく、明るくやればさらに印象が良くなり、気持ちも伝わる。

4.明るい笑顔

→学生に最もできていない部分だ。

本日、学生が名刺交換をしていた時に、全員声だしと礼はしていたのだが、

笑顔がなかったと指摘いただいた。

笑顔ができれば、周りの人を安心させることが可能だ。

笑顔ができている人の代表的な職業の例としては、旅館の仲居や受付嬢、キャビンアテンダントが思い浮かぶ。

なぜこれらの人の笑顔が素敵かといえば、普段から相当な数の訓練をしているからだ。

→習慣にしてしまえば身についていくので、笑顔のトレーニングを1日3分でも続けていく。

From:安齋義仁(福島県出身、いわき明星大学卒)JVU院生

【平成25年2月19(火)】 『リアル現場学』井上幸彦先生(元警視庁警視総監) 『人脈学』井上吏司先生(井上電気株式会社 取締役社長)

2013/02/19

コメント (0)

●議事録

●議事録8時 西新宿の教室に集合。

「オウム真理教vs警察」の映像を鑑賞

9時 朝礼、清掃

9時30分 新聞アウトプット

3面 「訪日外国人 回復進む」

11面 「オンリーワン企業快走」

10時 井上元警視総監による講義

・縁の大切さ

就活時代、辞退した会社へきちんとご挨拶へ。

その方とのご縁がまだある。

・警察の教育方針

警察は特に自己責任が問われる。

もし、警察が何か悪いことをしたら、上司の責任が大きく問われる。

責任が大きい分、部下とも一緒に成長をしていく。

・今の若者の問題点

自分の言葉で言えない。

→相手の心に火をつけよ。そのために、言語明瞭にし、明確に伝えよ。

言葉には重みがあっても、堂々と話せ。

井上先生の尊敬する人は、テキストを見ずに、自分の言葉で話していた。

井上先生流、三惚れ

・仕事に惚れろ

・任地に惚れろ

・女房に惚れろ

・パワハラ

→上司が特定の人に対し、いばること。

今の上司には責任がないから起こること。

厳しい教育は必要だが、

いばるとは違う。

自分を磨くのに大切なこと

・知識・・・幅広く学ぶ。本をよむ。

・見識・・・まず、見ろ。

・胆識・・・行動せよ。

武道において、大切なのは「胆力」。のまれるな。

部下に教えていたこととして

・逃げるな

・避けるな→受け止めろ

・諦めるな→たたかえ

物事を客観的に見る

→真実が分かる。

自分の行動に対しこれでいいのかと常に問いかける。

→客観のクセづけをする。

山本五十六の言葉(短歌)

・やってみて

いってきかせて

させてみせ

ほめてやらねば

人は動かじ

→山本五十六の育成方法だ。

実際に見本を見せて、実践をさせる。

・話し合い

耳を傾け

承認し

任せてやらねば

人は育たず

→上司は部下の意見も聞く必要がある。

他の意見も取り入れ、信頼せよ。

・やっている

姿を感謝で

見守って

信頼せねば

人は育たず

オウム真理教は、最初、ヨガの教室だった。

それが大きくなり組織化し、宗教化し、成り上がった。

仮谷清志さん拉致事件があったから

警察はオウムと対決するきっかけができた。

何故、オウムがサリン事件を起こしたか。

→オウムの情報力は、凄いものだった。

地下鉄サリン事件は、警視庁の膝元で起こった。

→警視庁が機能しなくなることを狙った。

その時は警視庁に対して

電話やFAXでの応援がたくさん来ていた。「よろしく頼むよ」と。

オウム真理教の組織は非常に大きい

→侮れない。

→警視庁全員体制で取り組んだ。4万4千人にものぼる。

オウム信者を逮捕できたのも結集の成果である。

逮捕後の会見は、普通は課長クラスの人がするのだが、

その時は責任者の井上元警視総監自らが会見に臨んだ。

そこでやったのは、情報を正確に伝えること。

それも、サリンは全て回収したという

確かな情報だ。

今の社会、事件の情報を隠すことが多くなってきているが、

いずればれることである。

あいまいにせず、的確に伝えることが大切である。

12時 休憩

井上社長にサンドイッチをご馳走していただく。

13時 井上吏司社長による講義

全員のハガキと会食の報告。

詳しい記録は、割愛します。

はがき(返信)をもらったときの感想を

一人ずつ発表。

『人脈学』

『人脈学』本日は元警視総監の井上幸彦さんの講義を学ばせていただきました。

井上さんの過去のお話しや現役時代のお話を聞かせて頂きました。

話の内容で人材育成について教えていただき、

経営者や幹部の人が聞いて学ぶようなことを教えていただき、

こんな凄い話を聞けて、自分もこのような人になりたいと感じました。

逃げてはだめ、全員の名前・特徴を覚える、

「言葉は自分の意志が伝わらないと意味が無い」言語明瞭、

と教えていただきました。最近の新聞アウトプットでも記事のまま読んだり

発表していたのでもっと自分の言葉で何が伝えたいのか熱意を持つようにします。

また部下に対しての接し方で、

山本五十六の

「やって見て言って聞かせてさせてみて褒めてやらねば人は動かじ」

という言葉があると教えていただきました。

自分には部下などおりませんが、アルバイト先などで

よく言われるだけで、やらせてもらえないときがありそれだと身についておりませんでした。

やはりやらせる、やらしてもらうことが大切だと感じました。

井上吏司社長は最後の講義でした。

これまでのハガキの成果を発表しましたが、他の人より少なかったのでまだまだ習慣に

していかないといけないなと感じました。

3月の29日に会食を企画させていただけることになったのでそれを頑張ります!

今までの受けた恩に対して僅かですが今出来ることから返してゆきます!

あと早朝にDVDを用意していただきありがたいです。

オウム真理教のことが分かり講義のことが頭に入り安かったです。

From:渡辺寛高(広島県出身、尾道大学卒)JVU4期生

《オンリーワン》

《オンリーワン》本日の新聞アウトプットで、

「オンリーワン」の企業が強いという記事が取り上げられ、

今元さんに解説もしていただきました。

ナンバーワンの企業以外で生き残っていける企業には、

何らかのオンリーワンの要素があります。

これは企業だけでなく、他のグループや、個人にも当てはまると感じました。

自分や相手のオンリーワンだと言える所は何かと意識しながら見ることで、

漠然と見るよりも焦点が定まります。

どのような事業でも、全くライバルのいない事業でもなければ、

最初からナンバーワンということはない、というお話は、

確かにその通りだと感じました。

価格や見た目、品質、サービスなど、

ビジネスを発展させていくための着眼点は様々だと思います。

それらの着眼点を改善して最終的にはナンバーワンを目指すとしても、

まずは他にない存在にどのようにしてなるかが目的になると、本日学びました。

井上幸彦先生

《リーダーに求められるものとは》

本日は、元警視総監の井上幸彦先生に、講義をしていただきました。

井上先生はオウム真理教による地下鉄サリン事件が起こった時の警視総監で、

オウム事件の対応と捜査の指揮を取られました。

本日は特に、井上先生の経験されたことを元に、

組織のリーダーに何が必要か、学びました。

特に、目的を明瞭に伝えることと、逃げないことの2点が印象に残りました。

井上先生は実際に講義のなかで、分かりやすい話し方をされ、「三惚れ」や、

「知識・見識・胆識」など、特に印象に残るフレーズを活用されていました。

私は、聞き取りづらい話し方をしてしまっています。

どれほど正しいことでも正確に伝わらなければ意味がないので、改善します。

また、人望のあるリーダーは責任から逃げず、

必要な時には果断に決断しなければならならないということを学びました。

言い訳をして尾を引くのではなく、

失敗や敗北を潔く認めることも、意識しなければならないことです。

このようなことは、そのような立場になったときに、

簡単に出来ることではありません。

リーダーではなくても、日頃から心がけなければならないと感じました。

井上吏司社長「人脈学」

《継続と貢献》

本日は、井上吏司社長の人脈学の最終講義でした。

井上社長には、この一年間講義をしていただき、

多くの方と、長く続く良い人間関係をつくるためには何が必要か学びました。

実際に、本日の井上幸彦先生のような著名な方々をご紹介いただき、

井上社長の人脈の広さと深さを実感しました。

そして、その井上社長の幅広い人脈を通して、

私たち学生も学ばせていただきました。

人脈というものは、周りの人も巻き込んで影響を与えると実感しました。

返事など、目に見えた結果がすぐに出なくても、

コツコツとやり続ければ、やがて大きなものを得られる、

願った夢は必ず叶うということを、井上社長ご自身がされてきました。

まずは、学んだことを実行して、継続していきます。

メールより手紙で、年賀や暑中見舞い以外でなど、他の人がやらず、

相手が喜んでくれることを考えて、特に継続していきます。

From:野田貴生(山梨県出身、都留文科大学卒)JVU4期生

・自分に問いかける

・自分に問いかける井上元警視総監のお話の中で、警察は真実を確実に捉えなければならない。

また、正しい選択を行わなければならない。

そのために、「これでいいのか」と自分に問いかけていたということを仰っていた。

「これでいいのか」と考えることで、別の方法や考え方はないかと探り、

一辺倒な選択にならず、より最良な方法になる。

・人脈学

本日は井上社長の最終講義。

井上社長は講義の度に様々な方を連れてきてくださり、色々な話を聞かせていただいた。

人脈の広い井上社長だからこそなのかもしれないが、

縁を広げる、縁を繋げることを井上社長には教わった。

その主たるものが手紙である。

インターネットが広がって、メールが当たり前になった時代だからこそ、

手書きの手紙を送ると、相手の印象に残る。

手紙を受け取って、嫌に思う人はいない。

手紙を書くのは手間がかかって面倒であるかもしれないが、

自分のためにも書き続けるようにする。

・自分の言葉で話す

新聞アウトプットの時に今元さんが、そして、井上元警視総監も

自分の言葉で話すことの重要性を教えていただいた。

書いてあること、人から聞いたことをそのまま話しても相手の心に響かない。

自分の言葉で話すということはその人が理解して落とし込んでいるからこそ

自分の言葉で話すことができる。

そうしたら話に深さやリアリティが出てきて相手の心に届く。

自分の経験から自分の言葉で話すようにする。

From:松田崇義(千葉県出身、慶應義塾大学卒)JVU4期生

RSS 2.0

RSS 2.0