東京校の講義レポート

平成25年(2013)【5月14日(火曜)】 現地歴史学 ~旧岩崎邸、三菱史料館

2013/05/14 20:54:14

コメント (0)

--------------------------------

--------------------------------●1日の流れ

1、新聞アウトプット

2、旧岩崎邸 見学

3、三菱資料館見学

--------------------------------

『議事録』----------------------

9:30 朝礼

10:00 新聞アウトプット

①「先端技術でインフラ強化(5面by牛島)」

政府が6月にまとめる成長戦略について予告したという記事。

輸出強化で本当に日本が成長するのか中心に議論。

②「新 紛争地図(6面by高田君)」

国を持たないクルド人と、彼らが暮らしているトルコなど中東についての記事。

紛争地域について日本人としてどう思うのか 議論。

③「日本文化、海外へ発信(38面by佐藤君)」

日本の伝統文化やサブカルチャーの海外発信の強化策を

検討する私的懇話会が近く発足するとの記事だ。

どうすれば日本の伝統文化を広められるか議論。

11:00 旧岩崎邸見学

ガイドの人の案内で旧岩崎邸を見学。

建築様式や中の壁紙など、建物そのものの説明中心。

13:00 お昼

14:00 三菱資料館見学

岩崎弥太郎が作り、現代まで続いている三菱の歴史を

学ぶため資料館を見学。個人個人での見学。

--------------------------------

●旧岩崎邸庭園

ここでは岩崎弥太郎についてというより

建物について学んだ部分が大きかった。

イギリス人のジョサイア・コンドルにより作られた屋敷は

東洋と西洋とその間にあるイスラムの文化を取り入れ

部屋ごとにテーマがあり、ユーモアも感じるようで素敵だった。

ところどころに三階菱の紋をイメージしたデザインもあり

三菱のマークへの想いを感じられた。

一番驚いたのはガイドさんの知識の量だ。

岩崎邸の建築物としての外観から話していただき、

装飾、外壁、材料、構造など詳しく教えていただき、

中に入ると、内装についても詳しく、さらに

当時の岩崎久弥の写真について

三女の綾子が福沢諭吉の孫に嫁いだことや、

久弥の妻の寧子と会津の保科家との関係など

とにかくがっつりお話ししてくださった。

歴史が所々でつながりとても面白く勉強になった。

●三菱史料館

岩崎弥太郎の創業から現在の三菱に至るまでの史料館。

正座の弥太郎がお出迎え。

海運から保険、銀行、鉱業、倉庫業、エネルギー、地所、電機、重工業

渋沢栄一の時も感じたが必要と感じたらやる、という感じ。

社長は岩崎一族だが

会社全体を組織として機能させるシステムも充実させている。

大学卒業者を雇い重要な役割を任せたりもしていたようだ。

また靖国神社で見た常陸丸の記念碑、

その常陸丸は日本郵船のものだったということで

この史料館でもその名前を見ることができ縁を感じた。

見たもの、情報、多すぎて濃すぎた。

三菱史料館、ちょくちょく通おう。

岩崎弥太郎を一層尊敬した1日でした。

From:大森俊通(東京都出身、琉球大学卒)JVU東京校5期生

●学んだこと

1、新聞アウトプット

新聞アウトプットで国を持たないクルド人の人々の話に触れた。

植民地政策の弊害で、国境を適当にひいたために、今もなお戦争が起こっているという。

クルド人の人々の要求は民族としてはとてもまっとうなもので、テロ組織のようなものではない。

しかしそういった要求を通す手段が攻撃しかないということが悲しい。

2、旧岩崎邸

ガイドの方に案内していただいたが岩崎久爾が依頼しジョサイヤ・コンドルが建てた、

ゲストハウスについてのお話が中心だった。

ゲストハウスは完全に洋風であったが、そこには職人のこだわりが見て取れた。

全ての部屋について色も模様も同じ壁紙はなく、しかもその壁紙も金唐革紙という特殊な技法で

作られたもの。さらに玄関には一枚板を曲げて作った綺麗なアーチもあった。

岩崎久爾は洋風の建物を建てようとしたが、コンドルは純西洋風だと日本に合わないと思い、

日本と西欧の中間あたりにある中東の技法も混ぜて違和感をなくしたとのことだ。

言われた通り、ではなく日本に合う合わないなども考えて、合わないならどうすれば合うのか

考え実践し、成功したとはコンドルはすごい。

こだわりを持ちつつ、相手の意見も聞く。

まずはこだわりを持つ。

3、三菱資料館見学

三菱の起こりろ発展、財閥解体を経験し、今にどうつながっているか学んだ。

この中で、三菱は革新的かつ効果的なことを多くしていたのだなと感じた。

例えば、当時としては革新的だったという会計処理時の減価償却などだ。

減価償却といえば今では当たり前にすることなのだが、当時はまったく普及していなかったようだ。

その後も今でいう事業部制組織をしたりなど今のスタンダードかつ、当時で革新的なことをしており、

日本を創ってきた企業の一つなのだなと改めて思った。

そのように革新的なことをしてきつつも、終戦後の財閥解体時に

「私どもは国に対し、何ら恥じることはしていない」

と言いきれるくらいクリーンだったというのはすごい。

私も、おごらず、新しいスタンダードを私が作るのだ!とでもいうような気慨を見習ってゆく。

From:牛島知之(熊本県出身、熊本県立大学卒)JVU東京校5期生

●新聞アウトプット

海外へのインフラ輸出とトルコのクルド人について、日本の文化の発信という、3つの記事を扱った。

私はリーダーだったが、舵を上手く取れなかった。知識を身につけると同時に、司会のやり方も学んでいきたい。

●旧岩崎邸庭園

三菱創設者である岩崎家の本邸を見学

した。無料のガイドツアーに参加したので、とても詳しく学ぶことができた。

今回は三菱の初代社長である岩崎彌太郎について学ぶつもりだった。しかし、他の思わぬ偉人を勉強できた。それは庭園のメインの洋館を設計した、ジョサイア・コンドルである。

ゲスト用に作られたという洋館は日本の要素はほとんどなく、まさに西欧の建物といった印象なのだが、話を聞くとイスラムなどの様々な国の様式が取り入れられている。

コンドルは鹿鳴館も手がけたようだ。鹿鳴館も様々な様式が取り入れられた。

しかし、ヨーロッパ的な建築を求めていた財界人たちはそれに反発を覚え、それらを徐々に撤去していってしまった。

コンドルは、ヨーロッパの建築をそのまま作っては日本には合わない。だからヨーロッパでもアジアでもない、イスラムなどを取り入れて新たな建築を作った、という。

私の見学した感想では、ごちゃまぜの様式であったにもかかわらず、全く違和感を感じなかった。私は建物だけのところを見学するのはあまり好きではないのだが、一切退屈せずに楽しめた。

この洋館が日本にあることに異質感を感じなかったし、むしろ魅力的に感じた。

コンドルの設計は大成功なのではないかと思う。

彼の建築家としての才能と、芸術家としての信念の強さに敬服する。

私も表現者を目指しているので、彼の意志を見習いたい。

●三菱史料館

岩崎彌太郎からの三菱の歴史について学ぶことができた。

創業者の彼は、「商売をする以上は武士のプライドを捨てて商人になりきれ」という信条を徹底したという。

考えてみると、明治維新前後の変化の差はもの凄い。武士だった人間は特にである。

その、時代の変化の適応能力が抜きん出てた方だったのだろう。

渋沢栄一や福沢諭吉にしてもだ。

史料館の奥に岩崎彌太郎が掲げていたという「おかめさん」があった。大きくてふっくらと、血色の良い肌色をした、今までの見た中で一番迫力のある「おかめさん」だった。

岩崎彌太郎の商人としての気持ちの強さを感じた。

創業者の彼以外の三菱については知らなかったので、学べて良かった。

From:佐藤洋一(神奈川県出身、玉川大学卒)JVU東京校5期生

平成25年(2013)【5月11日(土)】 ナレッジファシリテーション(テーマ「ベンチャー大學で学びたい事」)、スピーチの練習

2013/05/11

コメント (0)

--------------------------------

--------------------------------●1日の流れ

1、新聞アウトプット

2、ナレッジファシリテーション

3、スピーチ練習

--------------------------------

------------------------------------------------

●議事録

新聞アウトプット

1、円安、関連記事(1面、3面)

・円安によって企業の収益期待高まるも、賃金や国内製造など投資には向いていない。

・輸出業と輸入業への影響、観光業への影響を議論。

・中盤からは円安・円高についてわからない人に説明。

日銀による金融緩和から金利、それが円安・円高にどう影響するか牛島さんによる説明。

2、薬のネット販売

・大衆薬のネット販売解禁に関する記事。

・副作用の可能性のある第一種・第二種のネット販売への賛否を議論。

・賛成意見は、対面販売による安全性が確保されているかの疑問もあり、

ネット販売に移行しても特に変わらず、ネット販売に反対する人は

ネット販売により顧客を奪われる人たちという考え。

・反対意見は少なくとも副作用のリスクがある大衆薬のネット販売の

危険性への危惧。

------------------------------------------------

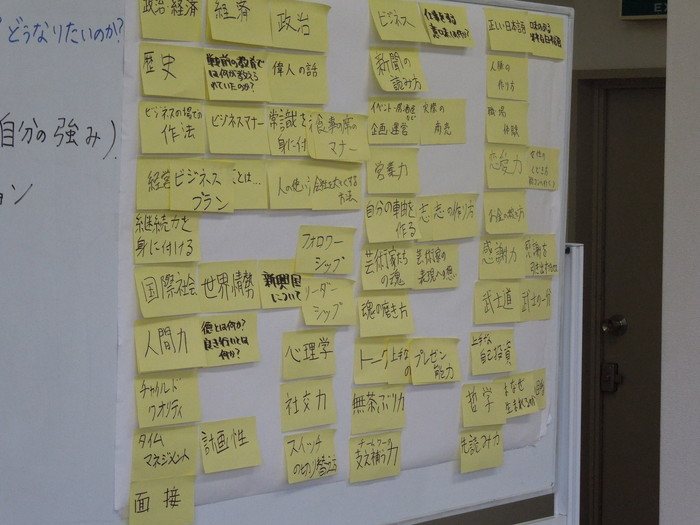

ナレッジファシリテーション

・それぞれ自分で自身の欠点を3つ、強みを3つ上げた。

・ベン大でやりたいことを上げていき、その中からすでに講義で組まれているものを除いて

今後の講義の参考にした。

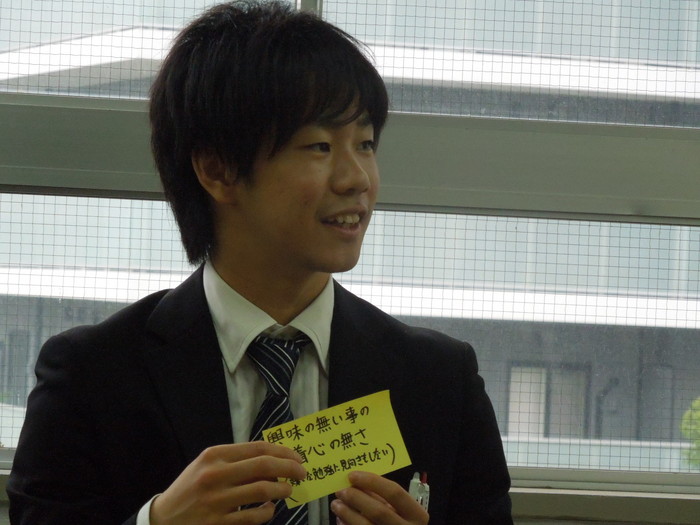

今後の参考として残ったのはフォローシップ、芸術家の表現への想い、魂の磨き方、職場体験、

恋愛力、女性の口説き方、感謝力、スイッチの切り替え、哲学、先読み力。

------------------------------------------------

スピーチ練習

・5期生、5期生ダッシュ・中村さん、聴講生・安井さん@関西大学でスピーチ。

佐藤さん=音楽について⇒内容に具体的に

安井さん=サッカーについて⇒表情を笑顔に

大森=映画館について⇒もっとインパクトを出す

中村さん=競馬について⇒スピーチが説明っぽい

牛島さん=新商品をすぐ買うことについて⇒内容が薄い、構成が甘い

------------------------------------------------

●新聞アウトプット

まだまだ基本的な経済に関する知識が少ない。

わからないことは定期的に

講義時間外での勉強会の必要性があるかもしれない。

●ナレッジファシリテーション

自分の弱み、強みを片っ端から上げていき

上位3つを上げた。

片っ端から上げていくことで

普段だったら弱みや強みとしてあげないものも

自然と上がってきたので

今まで気づかなかった自分のことも気づけた。

次にベン大で学びたいこと片っ端から上げていき

その中で講義として予定に組み込まれていることを除いていき

残ったものは今後の講義として組む参考になる。

先読み力から将棋の羽生さんの名前が挙がるなど

講義内容としては漠然としていたものも

講師候補が上がると急に具体的になり楽しみになる。

もっと突拍子もないような講義を出しても

みんなのアイデアをもらえば講義として成り立ちそうなので

もっと素直に学びたいことや興味あることを上げていけばよかった。

●スピーチ練習

5分の準備時間をいただき、その後3分間のスピーチ。

各自スピーチに特徴があり、反面教師的に学びになる。

アドバイスとして上がったものは

内容を具体的にすること、笑顔など表情に気を付けること、

インパクトを付けること、説明口調にならないこと、

構成を考え、内容を薄くならないようにすること。

これから毎日1分間スピーチもするので

おざなりにせず、常にスピーチの練習であることを

心がけて訓練していこう。

From:大森俊通(東京都出身、琉球大学卒)JVU5期生

●学んだこと

●学んだこと1、新聞アウトプット

円高と円安、金融緩和などについて、説明した。

わかっていることでも、いざ説明しようと思うと難しい。

説明することは、自分の知識をまとめることになるのだなと思った。

今後アウトプットする機会を増やしていく。

実行生の先輩方や聴講生も来られて、人数が多い状態で新聞アウトプットのリーダーをさせていただいた。

議論に方向性を示したり、難しいテーマでも何とか議論出来るよう話題提供するなど司会らしいことがほとんどできなかった。

だが、今回経験できたことは大きかった。

また大人数で議論し合うこともあると思うが、そのときは今回よりよくなっているようにする。

2、ナレッジファシリテーション

ポストイットに自分の強み弱みを書いて話したり、

ベン大で学びたいことを書き出して講義を考えたりした。

強み弱みを先に 書いたことにより学びたいことが出やすかった。

ただ、弱みを克服すること中心に考えてしまい、

強みを伸ばすことを考えられなかったのは課題。

自分の強みの活かし方も考えていかなければ。

講義の予定を考える中で、ベンチャー大學そのものが前年と同じことはせず、より良くしていこうという部分があり、ありがたいと感じた。

3、スピーチ練習

スピーチをして意見を言っていただいた。

南出さんや佐藤君に私のスピーチは好きだと言っていただけて嬉しかったが、

話の構成がなっていない、中身がないなど意見を頂いた。

自分のスピーチはどうしてもインパクトだけになってしまう。

インパクトがあ ることはいいと思うが、もう少し構成や中身を考えなければ。

また、自分の好きなこと、というテーマだったのだが、自分でもびっくりするくらい

なにも思いつかなかった。

何かにハマる、ということがないことも課題だなと改めて感じた。

From:牛島知之(熊本県出身、熊本県立大学卒)JVU5期生

●新聞アウトプット

●新聞アウトプット経済の知識が少なすぎる。

円安の記事を扱ったが、興味のなさからなのか、記事を読んでも人の話を聞いても、どうも頭に入らない。

しかし学びたい気持ちはある。経済は現代の世の中の中心なので、知識は必ず身につけたい。

最近色々な分野に飛んでしまっていたが、経済の基礎の本をまた読むことに決めた。経済の記事も臆せずに読むことにしよう。

もう一つとして、今度は私が選んだ薬ネット販売の記事について議論した。

ネット販売に賛成か、反対か。意見は真っ二つに分かれた。

私は断固反対。今回ネット販売が解禁される第一類の医薬品には、副作用のある薬も含まれるからだ。

もしどんなに安全対策をしても、少しでも危険な可能性がある以上、それが安易に手に入る方向には進んで

欲しくない。一つの解禁は恐らく次にも繋がってしまうだろう。

私の意見は議論後も変わらなかった。

しかし議論をして、賛成派の意見を聞いて、私個人では見えていなかったことがわかり、懸念していた問題の解消にもなった。

ネット販売によって地方に住んでいる人が買いやすい、対面で販売をしても意味がない、安全な業者にはマークが付く等。

しかし異常な量の購入を禁止するなど、さらに注意するべき点も出てきた。

ネット販売は止められない流れなのかもしれない。しかし、いくらビジネスや市場には良い方法でも、少しでも危険性がある以上、私は賛成できない。

●ナレッジファシリテーション

自分の長所と短所を付箋に書いて発表した。

ベン大に入って、長所短所がはっきり言えるようになったと思う。自分の個を出せる環境だということが大きい。

それらを把握することは大事だと思う。ベン大での学びの指針にもなった。

この1年ベン大で学びたいことを、同じく付箋に書いて思いつくままに挙げていった。

他の学校で学べないことを学べるだけでなく、自分たちで作っていくことができる。幸せな環境だと実感した。

また5年目になって、今までの繋がりや経験を生かすことができる年代に身を置かせていただいていることも、大きいことだと思う。

これから行くところや授業内容の一端も聞くことができて、より楽しみになってきた。

●スピーチ訓練

自分の好きなことについてスピーチをした。

私には好きなことがたくさんある。ネタもいっぱい持っている。にもかかわらず、スピーチは散々なものだった。

今までも酷かったが、ベン大でアウトプットの機会が多かったので、少しは自信があった。しかしだめだった。

その一番大きな理由は、前回の反省を全く生かしていなかったことだと思う。前回で頭の中で考えるのではなく紙に書いていくと決めたのに、今回はやらなかった。

これは本当に反省しなければならない。

私は文章を書くことで考えがまとまり、アイディアも出てくるタイプだと思う。次は必ず改善した方法で実行する。

5期生の牛島くんは良さが出ていたし、大森くんも確実に良くなっていた。

今回久しぶりに参加した中村くんも上手だった。(彼は感じがいいですね!)

関西大学の安井くんも、表情に問題があったものの、スピーチ自体は良かった。

東京本校5期生として、負けていられない。

From:佐藤洋一(神奈川県出身、玉川大学卒)JVU5期生

●『教える側は、工夫を!』

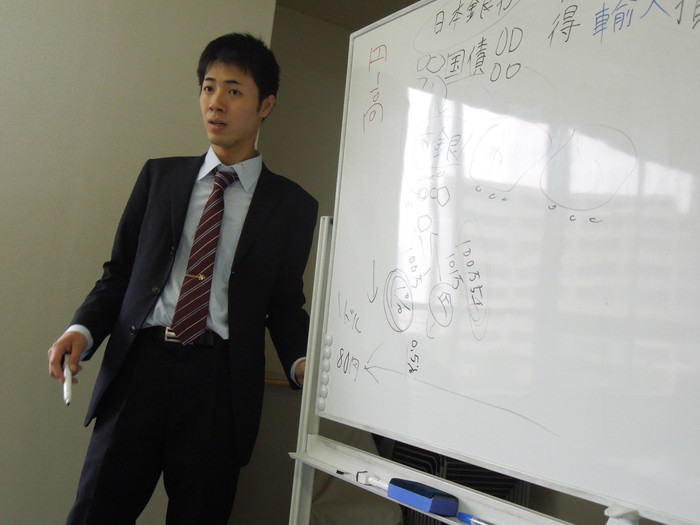

由真さんの提案で、リーダーの牛嶋君がホワイトボードを使って、円安になるとなぜ輸出企業が得をするのか・円安になると日本から海外への旅行者がへる理由を説明してくれました。また、日本が円安になった仕組みも説明してくれました。

分かっている人が分からない人に教える仕組みは、両方にとって勉強になります。

教えるときに大切な事は、難しい言葉を使わずに、小学生でも分かるように教えること。自分も、意識していく。インパクト・コンパクト・コンセプトも意識して話して、聞く側が聞きやすい話し方を目指す。

●『昔と今では違う、自分の長所と短所』

自分の短所を真剣で考えました。

自分の1番の短所は、人と心を通わせるのが苦手なところ。壁を作ってしまうところ。

昔からの短所ですが、このせいで本当に色々なチャンスを逃しています。

人との出会いを楽しむためにも、自己開示してきいます。

今回書いた自分の長所は、縁に恵まれていること。

日本ベンチャー大學との出会い、アルバイト先(唐揚兄弟、坐和民、東陽町のヤマト運輸)のスタッフ・お客様との出会い、良い本(海賊と呼ばれた男)やブログ(伊藤眼科のブログ)との出会いなど、良い出会いが本当にたくさんあるな~と感じます。チャンスだらけだなと感じます。今までは、このチャンスをただ感じているだけでしたので、今年は、このチャンスを生かす為にも、行動していきます。

From:井浪康晴(京都府出身、鳥取大学卒)JVU4期生ならびにJVU実行生

●【1年後の自分をイメージする】

●【1年後の自分をイメージする】本日は、ベンチャー大學でこの1年間、何を学びたいかをテーマに、ナレッジファシリテーションを行った。

私は昨年とは異なり、学びたいもの身に付けたいものが具体的になっていた。

実際に4月から活動し始め、自分に足りないものが見えてきたのである。

お金のことや計画の立て方など。

報連相も出来ているつもりでいたが、まだまだだろう。

実践することは、いかに気づきが多いものであるかを改めて感じた。

この作業をしていて感じたことがある。

それは、1年後の自分をイメージすることが大切だということ。

自分が1年後どうなっていたいかが明確であれば、何を学ぶべきかがどんどん出てくる。

それは人によって異なるが故、もっと多く出てきたはずである。

この日出てきたものを全部習得できたとして、一体どういう人になるか想像がつかなかった。

ベンチャー大學では本当に様々なことを学ばさせていただくが、日々の気づきや得たものは人それぞれであるべきだ。

まずは1年後の自分をより具体的にイメージし、そうなるには何が必要であるかを考える。

From:南出浩(大阪府出身、桃山学院大学卒)JVU4期生ならびにJVU実行生

●新聞アウトプット

●新聞アウトプット金融緩和と円安との関係について、見学生もいたので、基礎からホワイトボードを使って勉強をしました。

円安によってこれからも得する企業、材料や燃料費(液化天然ガス)の高騰で、損をしている企業は様々だと思います。

増税と円安によるインフレで、消費者に負担もかかります。ただ為替の変動が企業の響く事は間違いなく、

どこまで円安が続けば良いのか分からないなと私は感じています。

薬のネット販売については、対面での購入が無くなる事で、安全性の低下や大量購入での悪用があり得るという

日本医師会とネット販売したい楽天との意見が現在対立しています。安い薬が簡単に手に入る事で多少のリスクはあり得ます。しかし、今まで市販されて馴染みのある薬を売るので安全性はあるし、国の認可、ロゴマークで企業の認定をしっかりし販売商品を限定すれば、仕事で時間が無くて買えない、または遠隔地の方も買えるので恩恵は大きいかと私は思いました。

●自分の長所、短所

始めのナレッジファシリテーションでは、自分の長所と短所の見つめ直しをしました。

自分の長所は、いざ挙げてみると中々数が挙がりませんでした。そんな中他の方の発表で、リーダーシップや努力家という言葉を

長所に選んでいた事は、私もそう書ける様になりたいと気付かせてくれました。

私は自分を好きではない人なので、長所とこれからの課題、両方答えられる様にしてゆきます。

●ベンチャー大學で身に付けたい事…ナレッジファシリテーション

今年のベンチャー大學のカリキュラムはどんな講義にしていったら良いか、考えました。

4期生の時に受けた講義を思い出して、良かった所は残し新たにしたい試みや学び方を出してゆきました。

私的には哲学や文章力など、5期生の良さも出てきており、今年のベン大も人間力が豊富に身に付くものになってゆきそうだと感じました。学生自身が学びたいものを挙げて、場合によっては自分で交渉もして行く。正しい学び方だなぁと感じます。

自学自修が基本ですが、私も実行生として、また1年間多くの学びを得てゆきます。

●スピーチのロープレ

5期生達のスピーチを見ていて感じたのは、直前まで話を組み立てていても、人前に立っていざ話すのは

中々難しそうだという事です。"自分の好きなこと"というテーマで話して頂き、好きな気持ちは伝わってくる学生は多かったです。

ですが大半の人が説明に集中してしまっていたので、好きって事を伝える体験や独自の視点を持って説明してくれると

もっと良かったかなと感じました。

今だに私もスピーチが盛り上がりが無くてつまらないと言われますが、紙に書いて準備しても、

人に興味を持ってくれるスピーチは難しいので、これからの私の課題だと感じました。

From:小林諒也(北海道出身、公立はこだて未来大学院卒)JVU4期生ならびにJVU実行生

●本日の学び

●本日の学び本日は5期生ダッシュとして初、講義はおよそ8ヶ月ぶりにベン大の講義を受けました。

まずは1分間スピーチで青山円形劇場での話を話させていただきました。久しぶりにしては上手くできた方だと思います。

次に日経新聞アウトプット、議論になったのは円安の為替の議題と薬ネット販売についての議題が白熱しました。

私は円安や円高に対して恥ずかしながら理解しきれていない部分があったので今回のアウトプットで理解を深めることが出来ました。

薬ネット販売については私自身は副作用の強い薬の容易なネット販売と雇用が減るという理由で反対という意見でした。しかし議論して行く中で既にネット社会かつコンビニでも薬が売られる時代。薬のネット販売も時代の流れによる必然的なことなのだという事を感じました。

私個人としては反対ですが薬のネット販売解禁は近いと思います。

そして今日は自分の長所短所を挙げたのちに自分の好きなもののスピーチをしました。自分の発表直前まで何を話すかまとまらず発表は思うようにいきませんでしたが、課題が見つかったので次に繋げます。

また改めて自分の長所短所を見つめ直す事が出来て良かったです。

今日を振り返って改めてベン大5期生のレベルの高さを感じました、特に大森さんは話し方や人へのアドバイスがうまいので、3人の良い所を盗んで行きたいです。

また来週も気を引き締めて行きます。

From:中村亮介(城西大学)JVU5期生ダッシュ

平成25年(2013)【5月10日(金)】 鳥越昇一郎先生 事業創造の個人面談

2013/05/10

コメント (0)

--------------------------------

●1日の流れ

1、鳥越先生による個人面談

--------------------------------

●鳥越先生による個人面談

それぞれの漠然とした夢ややりたいことから

鳥越先生のアドバイスにより事業に繋がっていく。

自分の場合は、海外で仕事をすること、

その経験をいかして日本で教育をすること、

が、やりたい事としてある、と気づいた。

ただ自分の場合はやりたいことが先行して

ニーズ、ターゲット、システム、コミュニケーションなど

事業として必要なものがすべてかけていたとの指摘。

まずは何よりニーズが大事とのことなので

それを自分のやりたいことと結びつけなければいけない。

これから新聞の読み方も変わるだろう。

事業創造をして感じるのは

やりたいことがあるというだけで

生きるのが楽になったような気がする。

(別に生きるのが辛かった訳じゃないです)

目的地があると、そこに行くための道筋も見えてくるし

何をすればいいかも分かりやすい。

何となくスッキリした心地がする。

現段階でやりたいことが分かったことは

これからのベン大での過ごし方への意義も大きい。

海外と教育、この二つを軸にベン大で精進していこう。

From:大森俊通(東京都出身、琉球大学卒)JVU5期生

●1日の流れ

1、鳥越先生による個人面談

--------------------------------

●鳥越先生による個人面談

それぞれの漠然とした夢ややりたいことから

鳥越先生のアドバイスにより事業に繋がっていく。

自分の場合は、海外で仕事をすること、

その経験をいかして日本で教育をすること、

が、やりたい事としてある、と気づいた。

ただ自分の場合はやりたいことが先行して

ニーズ、ターゲット、システム、コミュニケーションなど

事業として必要なものがすべてかけていたとの指摘。

まずは何よりニーズが大事とのことなので

それを自分のやりたいことと結びつけなければいけない。

これから新聞の読み方も変わるだろう。

事業創造をして感じるのは

やりたいことがあるというだけで

生きるのが楽になったような気がする。

(別に生きるのが辛かった訳じゃないです)

目的地があると、そこに行くための道筋も見えてくるし

何をすればいいかも分かりやすい。

何となくスッキリした心地がする。

現段階でやりたいことが分かったことは

これからのベン大での過ごし方への意義も大きい。

海外と教育、この二つを軸にベン大で精進していこう。

From:大森俊通(東京都出身、琉球大学卒)JVU5期生

●学んだこと

・鳥越先生による面談

事業創造の面談だったが、人生観が一つ変わった。

結局私に足りないものはぶれない自分の根幹をなすものだと気付かされた。

事前課題を提出していたのだが、その説明をする中で思い込みが強かったり、

他人の顔色をうかがい過ぎる自分の性格に改めて気付いた。

自分が考えていた楽しませることも根拠のない思い込みであったため、

一度思い込みをやめて新たに事業を考えた。

鳥越先生と大森君、佐藤君との話しの中で、事業はとりあえず決まった。

ざっくり言うと

「就活を失敗した人財用マイナビ」

「ベンチャー大學の学生集め代行ビジネス」

まだしっくりは来ないが、自分はなんにしても浅い知識しかないため、

とにかくとことん追求してみることにする。

調べる中でハマっていければベストだし、新たに見つかればそれだっていい。

とにかく深く掘り下げること。今まで確実に出来ていなかったことであるため、

いい機会と思い、じっくりしていく。

人に嫌われようがこれは変えられない!という自分の軸が今の私にはない。

上記深掘りしていく中で、見つけていく。

根拠のある、自分にハマった志を見つけることが出来れば、

悪い癖の思い込みの強さも、いい方に生きてくるのではないかなと思う。

From:牛島知之(熊本県出身、熊本県立大学卒)JVU5期生

・鳥越先生による面談

事業創造の面談だったが、人生観が一つ変わった。

結局私に足りないものはぶれない自分の根幹をなすものだと気付かされた。

事前課題を提出していたのだが、その説明をする中で思い込みが強かったり、

他人の顔色をうかがい過ぎる自分の性格に改めて気付いた。

自分が考えていた楽しませることも根拠のない思い込みであったため、

一度思い込みをやめて新たに事業を考えた。

鳥越先生と大森君、佐藤君との話しの中で、事業はとりあえず決まった。

ざっくり言うと

「就活を失敗した人財用マイナビ」

「ベンチャー大學の学生集め代行ビジネス」

まだしっくりは来ないが、自分はなんにしても浅い知識しかないため、

とにかくとことん追求してみることにする。

調べる中でハマっていければベストだし、新たに見つかればそれだっていい。

とにかく深く掘り下げること。今まで確実に出来ていなかったことであるため、

いい機会と思い、じっくりしていく。

人に嫌われようがこれは変えられない!という自分の軸が今の私にはない。

上記深掘りしていく中で、見つけていく。

根拠のある、自分にハマった志を見つけることが出来れば、

悪い癖の思い込みの強さも、いい方に生きてくるのではないかなと思う。

From:牛島知之(熊本県出身、熊本県立大学卒)JVU5期生

●鳥越先生による個人面談

事業創造の授業を受ける上で、またベンチャー大學で1年間勉強する上での、

個人面談を鳥越先生に行っていただきました。

当初二回に分ける予定でしたが、三人全員集まったのでみんなで行うことになりました。

結果的に他の二人の話を聞くことができたので、良かったと思います。

事前に自分の志についての課題を出していたのですが、私のものは内容が薄かったです。

あまり具体的ではありませんでした。

私には小説家になりたいという夢がありますが、

今の時点での自分の伝えたいことを表現できていなかったです。

本日の宿題で、課題を3倍くらい濃くして再提出となったので、

今私が表現したいことをまとめて再び出します。

私は小説を書く他にもう一つ、芸術家の集まる場、交流の場を作りたいという夢があります。

それは前回の授業でもお話したのですが、今回鳥越先生からはもう一つ提案がありました。

それは今の時代の新しいビジネスプランを作るというものでした。

それは小説、あるいは小説家に関係する事業でも良いということでした。

経営、事業を考えることを経験するのは、絶対に将来小説を書く上でも役立つということでした。

民間の企業、経済の活動は現代の世の中の中心だと思うので、私も大いに役立つと思います。

大森くん、牛島くんにも意見をもらいました。

経済、経営に関しての考えや知識は、少なくとも現在、私は二人に劣ります。

良い意味で助けを借りて、私も二人に協力していきます。

鳥越先生のアイディアの提案力は本当に凄いです。

プロの方にご指導いただけることがとても幸せです。

大森くん、牛島くんも事業が見えてきて、面白くなってきました。

これからが本当に楽しみです。

From:佐藤洋一(神奈川県出身、玉川大学卒)JVU5期生

事業創造の授業を受ける上で、またベンチャー大學で1年間勉強する上での、

個人面談を鳥越先生に行っていただきました。

当初二回に分ける予定でしたが、三人全員集まったのでみんなで行うことになりました。

結果的に他の二人の話を聞くことができたので、良かったと思います。

事前に自分の志についての課題を出していたのですが、私のものは内容が薄かったです。

あまり具体的ではありませんでした。

私には小説家になりたいという夢がありますが、

今の時点での自分の伝えたいことを表現できていなかったです。

本日の宿題で、課題を3倍くらい濃くして再提出となったので、

今私が表現したいことをまとめて再び出します。

私は小説を書く他にもう一つ、芸術家の集まる場、交流の場を作りたいという夢があります。

それは前回の授業でもお話したのですが、今回鳥越先生からはもう一つ提案がありました。

それは今の時代の新しいビジネスプランを作るというものでした。

それは小説、あるいは小説家に関係する事業でも良いということでした。

経営、事業を考えることを経験するのは、絶対に将来小説を書く上でも役立つということでした。

民間の企業、経済の活動は現代の世の中の中心だと思うので、私も大いに役立つと思います。

大森くん、牛島くんにも意見をもらいました。

経済、経営に関しての考えや知識は、少なくとも現在、私は二人に劣ります。

良い意味で助けを借りて、私も二人に協力していきます。

鳥越先生のアイディアの提案力は本当に凄いです。

プロの方にご指導いただけることがとても幸せです。

大森くん、牛島くんも事業が見えてきて、面白くなってきました。

これからが本当に楽しみです。

From:佐藤洋一(神奈川県出身、玉川大学卒)JVU5期生

平成25年(2013)【5月9日(木)】 世田谷観音…終戦後飛んだ特攻隊の碑を見学、(株)ヒカリシステム コラボレーションセミナーに参加

2013/05/09

コメント (0)

--------------------------------

--------------------------------●1日の流れ

1、世田谷観音寺で現地歴史学

2、ヒカリシステム コラボセミナー参加

--------------------------------

●学んだこと

1、世田谷観音寺

世田谷観音寺で、8月19日という終戦後に特攻されたという方の碑を見て、その後、住職さんのお話をお聞きした。

戦後に特攻されたというのは、ロシアに飛行機を徴収されることがどうしても嫌で、ロシアの戦車群に突撃されていったとのこと。

反骨精神が強かったのだなと思った。今、そこまでの反骨精神を持っている人はどのくらいいるのだろうか?

碑を見たのち、住職の方のお話をお聞きした。

知覧や碑の裏話のようなお話をお聞きし、実際に経験されている方にお話を伺うことは

本やネットでは調べられないことをお聞きできるから大切だと思う。

住職さんのお話を伺って、事件や人など分からないことが多かった。

一方佐藤君は分かっている部分がそこそこあったようで、

私は歴史を本当に知らないなと実感した。

これからもっと本を読み、しっかり勉強していく。

特攻の生みの親ともいわれる大西中将という方、私はほとんど知らなかった。

それで学んできていると言っていたのか、と思うと恥ずかしい。

2、コラボセミナー参加

面接の練習のところだけ参加させていただいたが、

就職活動に久しぶりに触れたため、少し焦った。

自分の面接の様子を自分で見たことは初めてだったが、

思っていたよりちょっとした動きは目につくのだなと感じた。

金光社長と山近社長が面接官役で見られていたが、

いきなり言われたにも関わらず、お二人ともしっかりと対応されていて、

やはり無茶ぶり力もすごいのだな、と感じた。

自分はまだまだだから、磨きをかける。

From:牛島知之(熊本県出身、熊本県立大学卒)JVU5期生

●新聞アウトプット

●新聞アウトプット安部首相がアメリカとの関係を考えて、歴史認識のトーンを抑制したという記事を扱った。

日本の歴史認識が認められることの難しさや、

歴史問題による政治への影響の仕組みがわかった。

自分の今の考えも、より固まった。

現在の最も大切なニュースだと思うので、動向を注目していきたい。

●世田谷観音

都内三軒茶屋近くの世田谷観音というお寺に、

終戦後に飛んで行かれた特攻隊の碑がある。

山近社長も来られ、お殿の中で住職のお話を聞かせていただいた。

特攻隊の話を中心に、様々なお話を聞くことができた。

その内容は恐らく本などでは知ることができないことばかりだった。

大西中将の話。特攻隊の女性の同行者は二人いたという話。

特攻隊を祀ることのできるお寺がなかったことや、

世田谷観音ができた経緯のお話。

人から聞く話の大切さを強く感じた。

それらの全てが正しいわけではないとしても、

他では得られない価値があることは事実だと思う。

山近社長もおっしゃっていたが、今日のお話は世に伝えるべきだと思う。

このまま後世に残らないというのはまずいとさえ思った。

最後にお釈迦様の教えの純粋な仏教のお話を聞いた。

本当に純粋仏教はインドやチベットにしかないという。

インド行くことは人生に大きな影響を及ぼすという話をよく耳にする。

その意味が少しわかった。必ず行きたい。

その他歌手の大貫妙子さんのお父さんが特攻隊員だというお話も聞いた。

調べてみたらウィキペディアにも載っていた。

思い入れのある歌手なので、大きな驚きと不思議な繋がりを感じた。

●コラボレーションセミナー

山近社長のお話は何度も聞かせていただいているが、

お二人のお考えには共通点が多いと思った。

現地現場主義、学んだことは実行するなど、成功する経営の基本を改めて感じた。

「小が大に勝つには、大と同じ方法ではやらない」

というお話が強く印象に残った。

この日は突然模擬面接に参加することになったが、

このようなベンチャー方針に慣れてきたような気がする。

前だったら正直苦痛だっただろう。

最後に山近社長に褒められたのはとても嬉しかった。

これからも経験を通して成長したいです。

終了後は学生たちとのお茶会に参加させていただきました。

最後までためになるお話を聞くことができました。

山近社長、一日ありがとうございました。

From:佐藤洋一(神奈川県出身、玉川大学卒)JVU5期生

●世田谷神社

●世田谷神社日本の特攻隊に対する認識、知覧と世田谷神社でもかなり異なる事を知った。

志願か強制か名誉に関わる重要な分かれ目なのだろう。

双方が実際に存在したのだろうが知覧の場合はどちらだったのか、

私個人的には無理やり詮索すべきではないと感じた。

ただ知ってしまうより、今生きている我々が各々の見解で

死んでいった兵隊たちを崇めた方がより興味関心が高まると思うし、どちらだとしても特攻隊がいたことには変わらないのだから。

それ以上に戦争の時代に生きた方に出会えたことが人生で初めての経験だった。

実際今の歴史認識は米国の介入によって事実は語られても本質が伝わっていない。

中でも原爆手帳が次男に見つかり次男が自殺してしまった話は衝撃的だ。

当時の軍内部ではなく一般庶民の戦争・原爆に対する認識がわかる。

命を即絶ってしまう事は反対だが今よりもずっと死が身近な時代だったのだろう。

まだ終戦してから100年すら経っていない。だが学校や周りの人たちからは学べない、全く別世界の日本を改めて知れたし国民として忘れてなならない事だと感じた。

●合同説明会

模擬面接、というか模擬スピーチは実際に自分の映像を客観視できる初めての体験だった。

ボイスレコーダーでスピーチを録った事はあるが動画で見るとなるとこれもなかなか気付き・欠点の発見が多い。

久しぶりのスピーチで終始緊張をしたのもあるが、基本的に私は緊張すると全力を出そうとしなくなる癖があるのを自覚している。

まずそのあがり症を治すためにも場数を踏んでいこうと思う。

また、ジェスチャー・身振り手振りをするときも半端な動作で良くなかった。

やるならもっとダイナミックに堂々とする。

そのほかの時でも動いてしまったりスピーチ外でも問題点が見つかった。

この機会がなければ知るのはいつになっていたのだろう。

今日自分の動画を見てしれたこと、また他人のスピーチを見て参考になった事を今後の就職活動に生かしていくのは当然だ。

それだけではなく日常の振る舞いや考え方にも応用させていくのが本当の意味で学んだという事だと思う。

From: 高田朝輝(北里大学) JVU東京校見学生

平成25年(2013)【5月8日(水)】 山近社長のベクトル勉強会、五反田事務所にて リアル校正学

2013/05/08 22:08:20

コメント (0)

--------------------------------

--------------------------------●1日の流れ

1、ベクトル勉強会参加

2、校正作業のお手伝い

3、新聞アウトプット

4、終礼

--------------------------------

●ベクトル勉強会

全員で「仕事ができる人の心得」を読み

個人が一言と社長がコメントを加える。

社員の指針となるものを定期的に確認し、問題意識を共有することが大事なのだと感じる。

仕事において重要なもの、

環境整備やデータ、差別化、幹部、費用のことなど

仕事をするにおいてできているかどうか

常に再確認しながらやっていかなければいけないのだろう。

●校正学

誤字や見た目のバランスとか

紙に起こしてみてわかる直すべき個所もあるのだろう。

一冊の本ができるまでに

お客さんの手に届くまでには

さまざまな過程があるのだと感じる。

●新聞アウトプット

体調が悪かったとはいえ緊張感が抜けていた。

「俺」なんて目上の人の前で使うべきでないことわかるのに

自然と口から出ていたのは反省。

From:大森俊通(東京都出身、琉球大学卒)JVU5期生

●学んだこと

1、ベクトル勉強会参加

ザメディアジョンさんのベクトル勉強会に参加させていただいた。

武蔵野さんの研修で実際に感じた事などを交えて話をされていて、分かりやすかった。

社員の方々も幹部から若い方まで参加されていて、

会社全体に勉強するという空気を浸透されているのはすごいことだなと思う。

個人的には差別化は3つなければだめだという話が印象に残った。

これは個人にも当てはまるなと思う。

一つだけならありふれていても3つ重ねれば独自性になる。

自分にしかない武器を見つけていく。

2、校正作業のお手伝い

出版される前の本の原稿の手直しの確認作業を手伝わせていただいた。

数人かけて何回かチェックをするのだが、その理由が、

チェックにも個性がでるためということだった。

今一ピンと来なかったが、実際やってみると

ベン大生のなかでも時間をあまりかけずにさっさとする人、

丁寧にゆっくりやる人といて、確かに個性が出ていた。

表現を訂正する場合などはやはり数人かけてのチェックが重要なのだなと思う。

自分は一ヶ所チェック漏れがあり、もっと丁寧にやらなければと反省した。

3、新聞アウトプット

まだまだ知識が足りず、予想だらけだなと思う。

深堀りや、関連情報を調べるなどしていき、ちしきを深める。

また議論の際、自分を『俺』と言ってしまっていて、常識などももっと身に付けなければ、と痛感した。

今後は『私』を使う。

●終礼

4期生の先輩方のビジネスの進捗をお聞きした。

小林さん井浪さんは始まる前でしっかり戦略を考えられていて、

南出さんはもう自力で契約をとられていた。

お話を聞いていて、やはり小さなことの積み重ねが一番なのだなと感じた。

やはり間近で実際にビジネスされている様子を見ることが出来るのは凄く有難い。

From:牛島知之(熊本県出身、熊本県立大学卒)JVU5期生

●ベクトル勉強会

仕事に関しての自分の知識のなさを痛感。他の二人に比べて、私がしっかりとした意見を言えなかったのは悔しかったです。

株式会社武蔵野さんのテキストの言葉は、心に残るものばかりでした。

「夜、眠れないほどの仕事」、「善と悪の費用」…。

すごく奥が深いです。

環境整備、本当に大切なんですね。

休み明けに本物の会社勉強会、すごい刺激になりました。

●校正学

出版における校正作業を体験させていただきました。

私は推敲などの作業と区別ができていませんでした。何人もの手による、効率的な作業。

出版業の仕事の一端を見せていただいて、とても良い経験でした。

専門用語もたくさんあるんですね。

●新聞アウトプット

まだまだ議論に熱が足りないと思いました。より価値あるものにしていきたいです。

今元さんのお話で、表面でものを見ない、真実を見て話すということがありました。

私も真実が見えていないと思うので、よく考えて、判断してから話します。

今日からアルバイトも始まり、様々なことの再スタートです。

気を引き締めて、勉強していきます。

From:佐藤洋一(神奈川県出身、玉川大学卒)JVU5期生

RSS 2.0

RSS 2.0