東京校の講義レポート

平成25年(2013)【6月8日(土)】 オランド大統領演説ユーストリーム視聴、現地歴史学/明治神宮、人間力道場/山近義幸道場長

2013/06/08

コメント (0)

--------------------------------

--------------------------------●1日の流れ

1、新聞アウトプット

2、オランド大統領の講演

3、明治神宮見学

4、人間力道場(山近義幸道場長)

--------------------------------

------------------------------------------------

●議事録

9:00 朝礼

10:00 新聞アウトプット

佐藤くん司会で議論した。

①日仏、安保協力を強化(3面by大森くん)

フランスの対日戦略などについて議論した。

②都議会閉会 「さあ選挙」議員街へ(39面by福田さん)

選挙で政党を選ぶ際の基準などについて議論した。

その後、どういった選挙活動をすれば効果的かについて皆で意見を出し合った。

10:30 昼食休憩

11:30 フランスのオランド大統領の会見視聴

テレビで出すために踏み込んだ話はされていない。

経済協力についてが大半。

12:30 明治神宮について調べたことをアウトプット

13:00 明治神宮見学

15:30 終礼

------------------------------------------------

●オランド大統領講演

新聞にも載っているようなことがメインだったが

質問の時間まで中国という言葉を口に出さなかったことを考えると

現段階であまり触れてほしくない話題なのかもしれない。

経済や安全保障の面で仏と協力しながら

日本とユーロ圏との距離は縮まっていくとして

そうなったときに日中の関係改善を取り持つのは仏かもしれない。

米ではない大きな経済圏との協力の強化は

現状の日中関係を大きく変えるように感じた。

ただ今後の仏の動向にも目を配って

日本に不利になる動きがないかも注意すべきと感じた。

●明治神宮

木々が繁っていて参道を歩くだけでも

厳かな印象を受ける。

人が少ないときなら一層だろう。

社殿の前には夫婦楠というものもあったが

そういったことも関係してか、結婚式も多く行われていた。

東京市民の要望で造営されただけに

明治天皇、昭憲皇太后を敬うものが多かった。

各所に御製の句があり、自分でも読めるような

分かりやすい言葉を使った句だったことを考えると

それだけすべての国民に目を向けていたのだと感じる。

展示など入場料がないと入れないところも多かったため

より深く楽しむためにもまた来よう。

From:大森俊通(東京都出身、琉球大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

●学んだこと

●学んだこと1、新聞アウトプット

フランスの対日戦略についてと、

都議会が閉会し、議員が街へと選挙活動へ出かけていったとの

記事について議論した。

フランスについては、フランスと日本の過去の外交についての知識が

なく、聞いて学ぶ段階だった。

フランスに限らず海外との外交について私はあまり知らない。

日本の内情や経済に対してもとても大きな要素なはず。

新聞、書籍、ネットでもっと学びを深めていく。

議員の選挙活動について、田中さんにどうすればより当選しやすくなるか

と問いかけていただき、考えた。

街で演説をするだけでは意味が薄い。実際私はほとんど聞かない。

やはり工夫が必要なのだろう。

インパクトと分かりやすさ、これはビジネスにおいても重要な要素だから、

もし自分なら、と考えてみる。

お金をかけないでインパクトを与える方法が思いつかず、まだまだ発想力が

弱いと実感した。

2、オランド大統領講演会視聴

EUの財政危機は終わったと話されていたが、とてもではないが終わったとは

思えない。

フランスだけを見た場合はよく分からないが、EU加盟国全体でみると問題は

山積しているように見える。

内容は結構抽象的な内容が多く、踏み込んだ発言はされなかった。

やはりむやみに上げ足を取られるような発言を抑えているのだろう。

しかし個人的には具体的な協力内容など踏み込んだ話をしていただきたい気分

だった。

ただ、一国の大統領の講演を聴くということはそうそうないので、

良い経験をさせていただいた。

●明治神宮見学

始めて行ったが、人がとても多かった。

休日とはいえ、特別な日でも何でもない日にこれだけの人が集まるということは

それだけ知名度が高くていい場所だということだろう。

松本さんが「個人的に東京で一番落ち着く場所」と言われていたが、確かに緑が多く、

涼しいため気持ちよく過ごせる。

鳥も多く、タカまでいた。

さらに、2,3質問したいことがあり社務所へ質問へ行くと、総務課の方が

私ひとりのためにわざわざ時間を割いて質問に答えてくださり、大きい神社ながら

とても対応が優しかった。

明治神宮は本当にすごい。

驕らず優しく、私も意識してみる。

●人間力道場参加

山近社長の人間力道場に参加をさせていただいた。

山近社長のお話を聞かせていただくのはもう何度目になるのか覚えていないが、

毎回新たな気付きがあり、深いなと思う。

五輪ピックの"行く"について、現地へ行くことは最近出来てきているが、

そこで本を買っていくことはほとんどしない。

行っておわり、ではなく、熱の熱いうちに本で学びを深める。

会話の引き出しを増やすためにも必要なことだなと思う。

歴史史跡などに行った時、本を一冊は買うことにする。

From:牛島知之(熊本県出身、熊本県立大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

●オランド大統領の講演

●オランド大統領の講演とても貴重な経験をさせていただきました。海外の大統領の講演など、

あのような機会がなければ聞くことはなかったかもしれません。

内容は難しかったですが、年金、成長戦略など、大統領の発言は身近に感じました。

日本とフランスの接近、オランド大統領の日本への歩みよりを感じることができました。

●明治神宮

この日は明治神宮に行きました。以前も行ったことはあります。

都会にあるとは思えない多くの自然に囲まれた場所で、とても落ち着く

ところだったので、また行きたいとは思っていました。

まさに都会のオアシスです。若者の街、原宿と隣り合わせにあるというのも面白いです。

今回は各自自由に見て回り、見つけた場所をプレゼンしました。

神宮内には加藤清正の井というところがあります。私は加藤清正に

ゆかりのあるその地が気になったので、まずはそこを目指しました。

清正の井は庭園内にありました。入場料として、500円がかかりました。

やめようかとも思いましたが、結局は入って良かったです。

行きたいという気持ち、機会はそう何度も訪れるわけではないので、

今回のような場合は行くべきだと思いました。

明治神宮は以前加藤家の下屋敷だったそうで、治水事業に優れていた

清正が井戸を作り、整えられて、現在も保存されています。

井戸の水は清く、作った当初は世界でも有数の井戸だったようです。

実際の井戸も綺麗でした。

また私が行ったコースは絶好のデートスポットでもありました。

6月限定という花菖蒲は綺麗でしたし、二人きりになれる抜け道のようなところもありました。

まだまだ宝物殿など、見たいところがあるので、また行きます。

From:佐藤洋一(神奈川県出身、玉川大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

●人間力道場参加

初対面の方へのスピーチは「このメンバーなら何の話が良いか?」など

相手に合わせたネタを複数持っておくと良いと感じた。

もちろんそのためには幅広い知識が必要で、それを趣味としている

方々と対等に話せるようなレベルでなければならない。情報誌などを

常に読む習慣を付けようと思う、特に週刊誌などは雑学的な面もあるので

よいかもしれない。

続・関・裸のお話は

続・・・何か一つでも継続し自分自身を鍛える

関・・・相手が求めている物を察する力。人と関わろうとする意欲

裸・・・自分を相手にさらけ出す

自分・聞く力・話せる力の3要素からできていると感じました。

私は特に関・裸ができないのでそれを身に着けられるように気を

付けていきます。空気を読む力といい意味で空気を読まない力、

両立できている方は本当に話がうまい方なのだと思いました。

From: 高田朝輝(群馬県出身、北里大学4年)JVU東京校5期生ダッシュ生

----------------------------------------------------------

●1分間スピーチ

●1分間スピーチ牛島さんは朝に一日の計画を考えるとともに、「遊び」の時間を

設けることについて、北海道大学水産科学院の福田さんは

「私が毎日心掛けていること」というタイトルで、寝る前に今日一日を振り返り、

ブログ(もしくは日記)をつけるこということについてスピーチをしてくださいました。

「遊び」の時間はとても大切だと思う。車のブレーキも必ず遊びがあり、

その方がうまく機能する。しかし「これかこれをこの時間でやれたらいいなぁ」と

考えるのと「この時間は遊びにしよう」と考えるのでは異なると思う。私は

前者であることが非常に多い。対策として、

①朝にどの時間に何をやるのか一つに決める。②スケジュールが不安定になっても

、決めたことを5分でもいいから行動に移す。③行動に移した後に

優先順位が高いものがあれば、そちらに変える。

この3点を繰り返し、スケジュールを組む力を付けていきます。「寝る前に

今日一日を振り返る」というのも、布団の中で考えていつの間にか寝てしまい、

朝起きた時には忘れることがあった。最初からきっちりやるのは難しいので、

夜にまとめてではなくふとした時に一日の行動や考えたこと、

得たことをメモし、寝る前に再び考え再びメモをしたいと思う。両方ともに

それらの行動をするための時間がいる。その時間も確保し実践していく。

松本さんから「話しているときに頭が動く」というご指摘をいただきました。

自信のなさやまとまっていないけど話さなければという緊張が表れているのだと思う。

一言で言ってしまうと「慣れ」だが、慣れるためにも、緊張してるなりに話すこと、

うまく言葉が出てこなかったら素直に間をおくことを心掛ける。これと慣れが

合わせれば頭が動かなくなると思う。

●新聞アウトプット

オランド大統領が今回の訪日会見で何を国民向けに話すのか、今後どうして

いきたいと考えているのかと、ベン大生の選挙の意識と今後の考えをアウトプットした。

福田さんが積極的に発言をしていらっしゃったのが強く印象に残っている。

その発言も定義であったり確認であったり、知識を盛り込んでいるわけではない。

多くの方が「詳しくないからうまく言えないなぁ」と考えてしまい、

質問することも恥ずかしくてできなってしまうのに対し、福田さんはまったく

そのようなこともなく質問・発言をする。この積極性はすごいと思う。

選挙時に配るパンフレットには極力政党の名前は小さくし、個人の名を

メインにする、中に入っている申込用紙を含めて色を統一する、

経歴の部分で強調したい部分は色を変える、私服姿も載せて親近感を

持ってもらうなど、A4一枚の大きさでもとても計算されていることに驚いた。

しかし、このパンフレットも直接郵便局に入れられているのよりも手渡しで

渡された方が読む確率は高くなるだろうし、渡してくれた人が

知っている人だったらさらにそうだろう。アナログな手法ではあり、時間を

使うがパンフレットを配ることは一番得票に繋がるのではないか。

●オランド大統領の会見

全体を通して、オランド大統領は日本とフランスは問題になっていることが

似ており、危機を脱出し、競争力を取り戻し、高齢化による市場変化に

対応することを通して乗り越えていきたい。私たちが乗り越えることができたら、

EUだけでなく、世界が喜び、様々なものを変えるかもしれない可能性があり、

ぜひアベノミクスの3本の矢を増やしたいということを趣旨として会見された。

当たり前といえばそうだが、オランド大統領は日本との関係を深めることで

自国の問題を解決したいと思っているだろう。競争力を取り戻すところで

環境エネルギー問題を取り上げた。日本も意識は高く、原発廃止とともに

太陽光発電については国策として取り組まれている。しかし原子力大国

のフランスとしてあまり快くない。そこで第3国の協力の下エネルギー解決を

実現していこう(つまり輸出)という話であるし、フランスは若者の雇用を確保し、

希望を持ってもらい、居場所はあるということを伝えていかなければ

いけないと言っていたが、日本の場合、若者の雇用がないわけではないので

フランスと違いがある。この点を似た者同士と言いくるめて発言しているあたりに

オランド大統領の作為を感じる。フランス、EUとのEPA締結を強く希望

していることもこの点に繋がるのではないか。中国に関してはともに発展し、

ルールを作りお互いを尊重し合えるようにしたいとのこと。日本と中国のどちらを

とるのか迫らないでほしいとも付け加えた。

国民向けだからか、具体的な話ではなく抽象的な話で進んでいき、重要だと

いうことはわかったが、日本のメリットがあまり感じられなかった。

フランスと良好な関係を築いていくのはとても大切だが、EPAを締結するほど

ではないのではないか。

●明治神宮参拝

10万株もの気を人工で植えたため、人工林であるが、全く人口だと

感じさせない。家族やカップル、旅行客と参拝に来る人は様々であり、

ちょっとした「憩いの場」になっている。

宝物殿について調べた。ここは明治神宮がご鎮座された大正9年(1920年)

の翌年に創建され、明治神宮がご鎮座する段階ですでに建てられる

計画されていたとのこと。建物のデザインは公募を行い決定したが、1度目の

公募では選ぶことができず、2度目の公募でほぼ確定し、前に広がる

イギリス風庭園の西洋の要素を盛り込んで建てられた。創建当初は

一般公開されておらず、御物を納めているだけであったが、いつからか

一般公開されるようになり、現在は宝物殿と文化館宝物展示室で

御物をはじめゆかりのある物を見ることができる。宝物殿はコンクリートを

校倉造の要領で建設されているため、当時の建設物の中では除湿性が

非常に高かった。しかし現代の気候には適しておらず、建物内にある除湿溝と

除湿機で快適な環境づくりを行っている。すぐ近くにある北池は

人口の池であり、ここにあった土は本殿を少し高くするために使われた。

南池は清正の井戸からでる湧水でできている天然の池である。

●プレゼン

プレゼンの時は全くまとまっておらず、緊張度合も高く、プレゼントしては

最低だった。松本さんからご指摘いただいたにもかかわらず、首を

動かしながら話していた。しかし、今日を通して、①自信がない②緊張度が高い

③まとまってないの3拍子が揃うとプレゼンをはじめ話す態度が非常に

悪くなることがわかった。他の皆さんは1つに焦点を絞って、そこのみを深めて

プレゼンされていた。私はあまり深められていなかった。具体的に何を

どうプレゼンするのかを考えた後、必要な情報のみを取っていくように心掛け、

小さなものでも深められるようにすることを実践する。そうすれば改善されると思う。

●全体を通して

モノマチ見学の時よりもお話を聞かせていただくことがうまくなった実感は

正直なかった。しかし、とにかく会話をつなげることを心掛けることに

関しては以前よりはできていた。その分明治神宮の事ではなくお話を聞かせて

くださった方の日ごろの仕事に関する話にずれてしまったが、今後もこの

心掛けは続けていく。また、臨機応変な対応が苦手だとわかった。

物事が始まる前にある程度先の事を予想し、その先の不安要素は解消させるようにする。

たとえば、ベンチャー大學の講義で明治神宮に行くということがわかったら、

おそらく最後に人に話を聞いたうえでプレゼンをする。では明治神宮に

到着する前にある程度考えて、調べておこうといった具合である。

From: 春山恭平(杏林大学4年)JVU東京校5期生ダッシュ生

--------------------------------------------------------

平成25年(2013)【6月7日(金)】 日本と日本社会について考える/高瀬拓士先生( 日本コンピュータ開発 相談役最高顧問)

2013/06/07

コメント (0)

--------------------------------

--------------------------------●1日の流れ

1、高瀬拓士先生による講義

「日本と日本社会について考える」

2、新聞アウトプット

--------------------------------

------------------------------------------------

●議事録

1.日本と日本社会について考える~世界一恵まれた国日本

by高瀬拓士先生(日本コンピュータ開発 相談役最高顧問)

・儲かる仕事の受注競争で社員を疲れさせるより、儲からない仕事で誰もが取り組まないが、社会が必要とする、社会に役立つ仕事に取り組めば、いつもOnly Oneで Number One。 それで利益が出るようにするのが経営者の役割。

・大卒は、理屈は言えても精神年齢が幼稚で遊び癖がつき過ぎ。高専卒は20歳相当の大人になり勉強癖も付いている。

・大学生の勉強の基本は、授業以外の時間に如何に自主的に勉強するか。

・専門馬鹿という言葉がある。技術をどう使うかは人間性が決める。

・基礎学力と人間力が教育の基本。

・経済がおかしいから企業がおかしくなるのではなく、企業活動がおかしいから経済がおかしくなる。経済は結果でしかない。

・日本人は日本のことを知らなすぎ。日本人の日本知らず。

・日本は物質的豊かさと引き換えに、その歴史も、文化も、日本人としての心さえも失いかけている。物質的に豊かになった結果、日本人は不幸に なった。

・少子高齢化を危惧する若者がいるが、子供を産むのは自分達若い人だ。

⇒世間が悪くて自分は悪くないという考え。

・バブル経済崩壊は、物質的豊かさに浮かれていた日本人への天罰で有り、考える機会を作ってくれた天の恵みでもある。

・経済活動の点で、日本は世界一恵まれた国。世界トップクラスの技術、インフラ、上質の労働者、1,400兆円もの個人金融資産、安心安全な社会もある。日本は経済不況ではなく人材不況。それを認識し、活かす人材がいない。

・「生きがい」というテーマでディスカッションを行うと、日本の若者は「生きがい」という言葉の意味が分からず国語辞典で調べ始める。

・やる人がいなくて困っているなら自分でやればいい。

・海外から日本を見ると違った日本が見えてくる。外から見ると、内が見える。

・自分の位置づけを知ると、今どっちを向いて、何をやるべきかが見えてくる。

・今日という日は明日の前の日。今日これからどうするかによって明日が決まる。

--------------------------------------------------------------------------

●日本について考える~世界一恵まれた国日本by高瀬拓士(日本コンピューター開発)

●日本について考える~世界一恵まれた国日本by高瀬拓士(日本コンピューター開発) 今の日本の現状を憂うような言葉が多かった。

海外の学生の勤勉さに比べて

日本の大学生は豊かさによって勤勉さを失い

お金を払って大学に行っても勉強をせず

卒業だけすればよいような大学生活を送る。

ここまでは多くの人も憂慮することかもしれないが

高瀬社長の考えにあったのは

「本当の大学生は空いた時間に自分で勉強する。」

ということだった。

また大学生の質の低下=日本の若者の質の低下となりそうなところ

高専の学生は大人で勉強癖もついているそうだ。

日本にはまだ十分すごい国になる余白があると感じた。

現状を憂いていては今日の講義の意味もないと思うので

他人事と思わず日本の若者がどうすれば勉強をするのか

という課題は日本にとって大きなテーマだと感じました。

海外から日本を見るとまた違ったところが見えてくるとの

ことなので、一層海外に行きたい気持ちが強くなりました。

●新聞アウトプット

入試の方法が変わる記事では

学生への影響がどのように出てくるか議論した。

欧州やアジアでは試験の方法が違い、

どのようにするのがいいのかはなかなか難しい。

エアコンのアプリの記事では、

これにより事前に部屋の気温を帰宅前に調整できれば

利便性は高いが、どれくらい需要があるのかは疑問に感じた。

From:大森俊通(東京都出身、琉球大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

●学び

1、高瀬先生の講義

日本コンピュータ開発の高瀬先生に日本について講義をしていただいた。

高瀬先生は日本は恵まれた国だと強調されていて、本当にそうだなと感じた。

不況だ内定率がなんだと騒ぐが、日本は世界の中ではすごくいい。

小さい頃には自分のことだけを考えればよく、もし職に就けなくとも

生きていける。

確かにすごく恵まれているなと思う。

ただその状況に感謝できず、当たり前のものと思っているから今の自殺率などにつながって

いるのだろう。

高瀬先生の講義をお聞きして、自分にとっての幸せとは何だろう、と考えさせられた。

高瀬先生は亡くなる時の様子を想像され、それに向かっているとのお話でした。

死をゴールととらえ、どういうゴールをしたいのか。

高瀬先生は拍手喝采を浴びたいと言われていた。自分なりのゴールを見つけていく。

ビデオで、

「もっとも美しいことの一つは無知でないことだ。

勉強もせずに働きに出ることは一生を奴隷に捧げるのと同じだ」

という言葉が印象に残った。

社会の現状、その他の知識を蓄え、なりたい自分になるために働くのだと思えば、

働く時間はすごく有意義になるだろう。

逆にただお金が欲しいからだけで働くと、ただ自分の時間をお金に変えるだけに

なってしまう。

新聞や本で知識を蓄え、無知でない人になる。

●新聞アウトプット

大学入試の形態変わるという記事と、

外出先からエアコンを起動できるアプリの記事について議論した。

大学入試の形態が変わるという記事においては、これでも本当に

勉強するようになるのかという話が出て、もっともだなと感じた。

日ごろから勉強するのならば、現在の形態でもするだろう。

形式にこだわらず勉強をする習慣をつけなければ。

ベンチャー大學にはテストはないが、学ばなければ意味がない。

エアコンについての記事では、規制が緩和されて家電が外出先から

遠隔操作できるということで、これは大きな動きになるのではないか

と思った。

しかし議論してみて冷静になると、意外とそうでもないということに

気付いた。

新しいからとむやみに飛びつかずに、一度冷静に考えてみる癖をつける。

From:牛島知之(熊本県出身、熊本県立大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

●日本人と心

●日本人と心あまりにも納得できることばかりで、頭をハンマーでガツンと打たれたような衝撃だった。

現代の我が国がおかしくなっている一方で、「日本」という国は素晴らしい。

現代の大学の教育、学生の姿勢が間違っていることは明らかだろう。私は、少し前まで

大学に通っていたのでよくわかる。大学で何が勉強になったかと聞かれたらわからないし、

勉強をしたかと聞かれたらほとんどしていないと考えてしまう。

私はそのように大学での学びを後悔しているのだが、この傾向は変わって欲しい。むしろ、変えたい。

また、現代の大学生は「生きがい」という言葉の意味がわからないという。

日本に来た外国人留学生はそのことに驚く。なんのために生きているのだと。

先生は自分の位置づけを知れとおっしゃった。

①人生による自分の位置づけ

→今、何をすべきか。

②歴史の上での位置づけ

→自分が何をすべきか。

③世界の中での自分の位置づけ

→どちらの方向を向くべきか。

私は生まれてきた人それぞれに、使命があると考える。今自分が世界のどの場所にいて、

歴史の上で自分に何ができるのか、と考える。

それを達成することこそが私は「生きがい」になると考える。

日本は豊かになった。金、資産はある。技術力はトップレベル。

元々、恵まれた国でもある。海は利用できるし、3万種もの植物があって、民族も統一されている。

しかし、それと引き換えに日本は歴史、文化、日本人の心を失ってしまったという。

私もそう思う。

東京の街も歴史の建物が失われて雑然としているし、日本人全体のムードもブルーになっているように感じる。

日本人は、元々の素晴らしい心を取り戻さなければならない。

私にも何かできるのではないか。

先生は一貫したお考えをお持ちで、それをきちんと実行して、私たちに伝えている。

また、考えの強制もしない。ご自身の考えていることが必ずしも正しいとは思っていないという。

ただ、自分の信じていることを伝えているだけだと。

私も見習います。

確固たる自分の考えを持ち、それを発信するに見合う人間になります。

From:佐藤洋一(神奈川県出身、玉川大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

●気づき

・基礎学力と人間力

試験は答えが一つだが、世の中は答えがいっぱいある。それを自分でみつけなければならない。

学んだ技術をどのように何に使うかを考えることが大切。

・行動する

悪いとことの愚痴を言うが行動しない人が多い。それでは何も変わらない。

「社会が悪い」「周りが悪い」それは他人のせいにして、自分は何も考えず今を楽しもうとしているだけ。

行動しないと意味がない。

・豊かさ

日本は他国に比べると豊かな国。しかし、それでも経済不況だと喚いている。

日本は経済不況ではなく人財不況。

日本には良さがたくさんあるのに、それに気づいていない。活かせていない。

若者が気づき、動き、変えなければならない。

・大学教育

海外の人たちにとって大学は学ぶところ。

日本は学ぶのではなく、単位をとり卒業するところになっている。

何のために大学に行くのか。大学に入ることや卒業することがゴールではない。

自分で学ばない人に成長はない。

●実行すること

・愚痴を言わない。行動する。

●全体の感想

高瀬先生はブレない強い想いを持っていると思った。

言葉の一つ一つに力があり、強い信念があるように感じた。

また自分で動き自分で学ぶ気持ちの大切さを痛感した。

海外の人たちの姿勢をビデオでみると、私たちはまだまだ考えが甘いと感じた。

From:安藝崇文(クマガイコーポレーション株式会社)JVU東京校5期生社会人コース生

------------------------------------------------------------------

●講義の気付き

●講義の気付き本日は日本コンピュータ開発の高瀬先生の講義に参加させていただいた。

高瀬先生のお話を聴いて改めて、日本は恵まれていると感じさせられた。

日本のこの豊かさを、もっと多くの若者が知ってほしいし、知らなければならないと思う。

ただ日本で生活している中ではなかなか感じ取れないことではあるが、少し視野をひろげて

自分の位置を知ることで、見えないものも見えてくるはずだ。

高瀬先生がいつもおっしゃる、人生や歴史の中での自分の位置づけを知ることは

このようなものにも繋がるということを学べた。

この豊かな日本の環境を利用し、海外の若者に負けない経営者になる。

知識や教養というのは持っているだけでは意味がなく、使って初めてそれが価値となると教えていただいた。

ここ日本ベンチャー大學での1年を振り返ってみて、もっと多くの使っていない知識があることに気づけた。

なるほどで終わるのではなく、実際に使用しなければ、自分の身にならない。

否定や愚痴といった自分の意見というのは、実際に使用して初めて言えるものだと感じた。

From:南出浩(大阪府出身、桃山学院大学卒)JVU4期生ならびにJVU実行生

---------------------------------------------------

●『日本には、世界が真似出来ない素晴らしさがある。』

まず高瀬先生は、日本人として生まれて来た事が、素晴らしい事であると教えて下さいました。

『日本人の持つ気性、謙虚さや助け合いの文化は、世界も一目置く存在である』と言います。

東日本大震災の時は、配給で日本人が取り合いもせずきちんと並んでいる姿勢を見て、

世界中の人が驚きと尊敬の念で日本を見ていたそうです。

また日本は基本単一民族・単一文化であるので、世界で一番天皇が歴代長く続いている政治であるし、

伝統文化は礼儀の作法や美しさは他国に類を見ない、と教えて頂きました。

そして『日本人は真面目でコツコツ努力するので、経営者から見たら世界の中で見ても、

とても品質の良い人材である。その精神性のおかげで2位の経済大国に登りつめた。』と

ところが今の日本は、古い町並みも残さず、伝統ある建物は次々に壊し、

人々はものの豊かさやお金を未だに追い求めている。

今日本は不況であるといって落ち込んでいても、まず日本の人が

昔からある自分達の伝統ある歴史や文化、日本人の美しい精神性を

学ぶべきだと思いました。日本の良いところ・強みを再発見し、自信としていけたら、

不況も協力して乗り越えられると感じました。

●『今の大学生が間違っている。』

今の大学生は、目的を間違って入学していると言われていました。

大学に入る事が目的ではない。大学で何を学ぶかが目的であると。

そして大学生は入学をしたら、今度は卒業が目的になる事も間違っていると

言われていました。

その結果が、高瀬先生が採用で4大卒の大学生と高専の学生会う際、明確な違いが出るといいます。

『大学生は、理屈ばかりで遊び癖が付いている。そして会社も面白そうな会社・安定した会社で

大企業を選ぶ。』

と先生はいいます。目的もなく、大学時代に遊んでいた結果が、入社3年で3~4割が辞める

結果になっているのでしょうか。

一方、高専の学生はきちんと20歳の大人になっているといいます。

高瀬先生は、地方大学へ赴き学生の採用を行うのですが、高専の学生の特徴は、

『とにかく勉強癖が付いている』といいます。熊本の短期大学校の学生と会ったときは、

1年間で80単位を採っている学生に会い、即採用したそうです。

私も高瀬先生と同じく、今の学生には高専の学生を見習って、勉強癖を付けた方が良いと思います。

それが人間の魅力、人間力になると思います。

●まとめ

先生のお話を聞いて、日本人の持っている良い人間性、良い文化が沢山あると再発見させて

頂きました。その良い部分も、私達が意識次第で消すこともでき残すことも出来ます。

私もより沢山の日本人の文化と人間性を誇りにしてゆきます。

From:小林諒也(北海道出身、公立はこだて未来大学院卒)JVU4期生ならびにJVU実行生

---------------------------------------------------

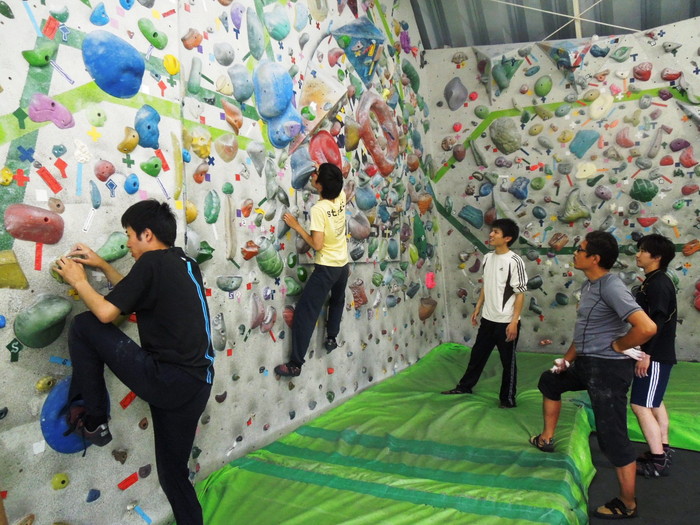

平成25年(2013)【6月6日(木)】 ロッククライミング学/橋本真紀夫先生(アポロ管財株式会社 代表取締役)

2013/06/06

コメント (0)

--------------------------------

--------------------------------●1日の流れ

1、新聞アウトプット

2、クライミング学(PUMP2 川崎店にて)

講師:橋本真紀夫先生(アポロ管財株式会社

代表取締役)

--------------------------------

------------------------------------------------

●議事録

10:30 集合、移動

10:50 稲荷神社で神主さんによる神社案内

11:30 朝礼

11:50 新聞アウトプット

12:15 お昼休憩

13:00 クライミング学(体験)

→橋本社長にクライミングの一種、ボルダリングを教えて頂いた。

・とても頭を使うスポーツ。筋力、体力だけでなく、身体の向きやバランス、

重心なども巧く使わなければならない。

・いくら気持ちがあっても、ゴールがイメージできなければだめ。

・ボルダリングの登る様子で、その人の性質がわかる。

------------------------------------------------

●新聞アウトプット

●新聞アウトプット 出生数と出生率の違いがなかなか分からず

記事の内容を理解できなかったのが心残り。

女性にとっては働くことがリスクになるかもしれないという話にもあり

そうなると専業主婦になるための専門学校なんかもできるかもしれない。

●クライミング学byアポロ管財橋本社長

ボルダリングは頭と体力を使う

予想以上に難しいものだった。

コースを考えなくてはいけないし

コースがわかっても体がついて行かなかったり、

自分の体力のなさを思い知った。

ボルダリングをやってみて感じたのは

計画力と実行力の大切さだ。

いずれかが欠けてもゴールまでたどり着けない。

橋本社長は上る前に実際に石に触って

どのルートで登るかのめどを立ててから登られていた。

やみくもに登っても体力も奪われ

次に出す手を出しづらくなったりと後で詰まる。

事前に計画し考えることと

基礎的な体力をもっとつけなくてはいけないと感じた。

ボルダリングで上記二つを実感したが

他のスポーツなどもそうなのだろう。

考える頭と実行する体力を鍛えていこう。

From:大森俊通(東京都出身、琉球大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

●学んだこと

●学んだこと1、新聞アウトプット

出生率が増加しているという記事について議論した。

出生率は増加しているのに出生数は低下しているとのことだ。

この二つの違いについてよくは分からなかった。

しかし出生数が下がっているということで、

人口はゆっくり減っていっているのだなと改めて感じた。

30代での結婚、出産が増えている。

逆に20代での結婚は減っているので、今後は独身男性、独身女性向けの

ビジネスが流行りそうだ。

●ボルダリング

アポロ管財株式会社の橋本社長による「クライミング学」

ということで、ボルダリングを体験させていただいた。

初めはそんなに難しいものではないだろうとたかをくくっていたが、

実際やってみると指の筋肉を酷使したり、うまくつかめなかったりと

難しかった。

いろんなコースをやってみたが、うまくいかなかった。

とりあえず一つに集中し、そのコースばかりを何度も挑戦した。

すると橋本社長からアドバイスを頂いたり、

ほかの5期生から応援していただいたりした。

そして着実にレベルアップしていることを実感したり、

逆に初めの方が雑になりうまくいかなくなったりした。

ラストアタックでなんとか上り切ることができ、

その時の達成感はすごかった。

この達成感を味わうことが出来たのは、橋本社長をはじめ、

応援してくれた仲間のおかげだ。ありがたい。

終わった後、足も腕もガクガクで、こんな状態で登ったのかと

自分のことながら驚いた。集中すると疲労は感じない。

今回のクライミング学は自分に根本的に足りない物を学ばせていただいた。

ボルダリング、またやる。

From:牛島知之(熊本県出身、熊本県立大学卒)JVU東京校5期生

●本質

●本質本日はクライミング学ということで、アポロ管財株式会社の橋本社長に、

ロッククライミングの体験をさせていただきました。

やってみてわかったのが、本当に頭を使うスポーツだということです。

手足をかける場所のみならず、身体の重心や動きで、どこまで登れるが決まります。

私は無駄な筋肉を使ってしまっていたので、疲れが酷く、最後には

それで登れなくなってしまいました。効率的な動きをすれば、

そのようなことにもならなかったと思います。

登り方でその人の本質が現れると言います。最後には登りきれる人、

諦める人、戦略的な考えをする人、無理やり登る人。

このクライミングは人の性質がはっきり現れるといいます。

とても奥深いです。

私はスポーツがあまり好きではないですが、今回はとても充実した

時間を過ごせました。

時を忘れて楽しめました。これは私にとっては大きなことです。

貴重な経験をさせていただきました。

From:佐藤洋一(神奈川県出身、玉川大学卒)JVU東京校5期生

●~新聞アウトプット~

●~新聞アウトプット~センター試験廃止と就活異変学歴偏重、ネットが助長という記事をアウトプットしました。

センター試験廃止については部活動に集中できない、高校側からの反発や

不公平などのデメリットも多いが、大学側からしたら受験生の基礎学力を把握

できたりとメリットも非常に多く、グローバル人材の育成につながる。

就職活動の学歴偏重についてはエントリーシートのネット化の影響で

万単位での応募がありその中から選ぶにあたって大学フィルターを使い

上位20校から人材を選ぶというシステムだ。これは私自身にとっては向かい風だが

何とかして12月の就職活動までに準備をします。

●~ボルダリング~

今日は実務はアポロ管財株式会社の橋本社長の授業でボルダリングを

初体験しました。初めは腕力でどうにかなるかと安易な考えを

していましたが、実際は腕力だけでなく頭脳や体を全身使いながら進むスポーツでした。

下で見ている人の意見やや指示に従いながらやるとうまくいきました。

最後の最後に1回集中してクリアできなかったステージをクリアすることが出来ました。

ボルダリングは腕力、忍耐力、知力、集中力など様々な力を使う

スポーツなので、普段の生活の中でも役立つことばかりでした。

今回、体験しなければ一生出会うことのない体験だったので本当によかったです。

From: 中村亮介(東京都出身、城西大学3年)JVU東京校5期生

●「クライミングも野村監督がすればIDクライミングになる。データ・分析が超重要」

●「クライミングも野村監督がすればIDクライミングになる。データ・分析が超重要」今回、クライミングを体験させて頂きました。

去年も一度体験させて頂いたのですが、自分と相性が良く、はまりました!

アパートの近くにクライミングが出来る施設がないか探すと、新宿や秋葉原に見つかりました。

クライミングは初心者の方も楽しめるスポーツです。

筋力も必要ですが、体の使い方でそれをカバー出来るので初めての方でも十分楽しめます。

クライミング場は、難易度別になっているのですが、僕は少しでも難しい級の

クリアを狙って失敗しても何度も何度も登りました。計画性がなく、前半で

体力を使い果たし、体の使い方、足をかける位置がわかった後半は、体がいうことを

聞かず上れませんでした。

橋本社長からもアドバイス頂いたのですが、「コースを頭に入れて上らないと、

迷いや不安が出て上れない」「大会に出る選手は、頭で登り方をイメージする。

何度も何度も登ったりしない。ウォーミングアップ程度」

頂いたアドバイスは、クライミング以外にも通じることです。

From:井浪康晴(京都府出身、鳥取大学卒)JVU4期生ならびにJVU実行生

---------------------------------------------------

●『夢中になって楽しく身体を鍛えれるスポーツ』

私にとって生涯2回目となったボルダリング。

全身を使ったスポーツで、夢中になって出来ました。

バランス感覚や、指・腕の力、ゴールまでの

ルートの描き方、様々な要素が求められてきます。

1回失敗して地面に落ちたら、落ちてしまった原因を考えて

また挑戦する事も楽しいです。「あの時、

安定した足場が確保できなかったから次を掴めなかったんだな」とか

考えながらしました。

2時間弱やっていても、最後の方は気が付いたら

壁の石を掴むだけの握力が無くなっていました。

それだけ楽しく鍛えられるスポーツですし、夢中に

なれるスポーツです。

橋本社長のコーチングも素晴らしかったです。

「無駄な力を使っている」と言われ、壁の石が

横に付いていれば、身体の向きを正面より横に振るだとか、

足場の足の付き方までアドバイス下さいました。

この様な体験の機会がなければ、生活の中で中々全身を

使う事もありません。また来て上の級に挑戦したいと感じました。

From:小林諒也(北海道出身、公立はこだて未来大学院卒)JVU4期生ならびにJVU実行生

---------------------------------------------------

平成25年(2013)【6月5日(木)】 To Doリストの経過報告、プレゼン(”野狼自題学”の振り返り)

2013/06/05

コメント (0)

--------------------------------

●1日の流れ

1、新聞アウトプット

2、JSD(時代をさきどるディスカッション)

3、これまでの振り返り

4、鞄持ちの心得作り

--------------------------------

------------------------------------------------

●議事録

9:00 朝礼

10:00 新聞アウトプット

佐藤くん司会で議論。

①羽田、日本の玄関口(3面by大森くん)

国際線発着枠増やすことでの経済効果などについて議論した。

②電子黒板に災害情報(13面by高田くん)

電子黒板の必要性や、今後どうなっていくかについて議論した。

③廃炉費用、米国は半分(2面by牛島)

廃炉に日本でも民間が関わってくるかについてなど議論した。

④「チェキ」海外で人気再燃(13面by佐藤くん)

タイムマシンビジネスについてなど議論した。

11:30 昼食休憩

12:30 JSD

日銀の政策をアウトプットしあい、米国の金融が今どうなっているのか

南出さんにご教授いただいた。

14:00 振り返り

昨日の講義をまとめて、高田くんはプレゼン。

その後Todoリストを使い、やったこと、これからについて話した。

15:00 鞄持ちで気を付けることなどを出しあった。

15:30 終礼

------------------------------------------------

●1日の流れ

1、新聞アウトプット

2、JSD(時代をさきどるディスカッション)

3、これまでの振り返り

4、鞄持ちの心得作り

--------------------------------

------------------------------------------------

●議事録

9:00 朝礼

10:00 新聞アウトプット

佐藤くん司会で議論。

①羽田、日本の玄関口(3面by大森くん)

国際線発着枠増やすことでの経済効果などについて議論した。

②電子黒板に災害情報(13面by高田くん)

電子黒板の必要性や、今後どうなっていくかについて議論した。

③廃炉費用、米国は半分(2面by牛島)

廃炉に日本でも民間が関わってくるかについてなど議論した。

④「チェキ」海外で人気再燃(13面by佐藤くん)

タイムマシンビジネスについてなど議論した。

11:30 昼食休憩

12:30 JSD

日銀の政策をアウトプットしあい、米国の金融が今どうなっているのか

南出さんにご教授いただいた。

14:00 振り返り

昨日の講義をまとめて、高田くんはプレゼン。

その後Todoリストを使い、やったこと、これからについて話した。

15:00 鞄持ちで気を付けることなどを出しあった。

15:30 終礼

------------------------------------------------

●新聞アウトプット

羽田空港国際便枠拡大の記事では、この取り組みを

東京が行っている。

もっとも仕事がしやすい都市へ向かっていることと

つながっている記事であり、外国企業を誘致するうえで

重要な取り組みであることが分かった。

電子黒板の記事では、電子黒板の利便性に疑問を感じたが

パイオニアがマイクロソフトと東京書籍と協力した取組ということで

得心した。

チェキに関する記事は前日のタイムマシン経営という言葉を想起させられた。

若林先生の木村たくやのドラマとラフ君のペンの話も思い出された。

●JSD(時代をさきどるディスカッション)

日本銀行の政策と長期金利について。

話は米の緩和出口の話にもつながり

南出さんの解説もあったおかげで理解できた。

難しい話だっただけに読み返すと理解が深まった。

●To Do リストの経過報告

自分は一人暮らしをして環境を整えてから取り組もうとしていたので

何も進展はなかったので明日から頑張る。

●過去の講義の振り返り

昨日の野狼自題学を振り返った。

日々の復習は必要。

今までの講義も改めて復習しよう。

From:大森俊通(東京都出身、琉球大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

羽田空港国際便枠拡大の記事では、この取り組みを

東京が行っている。

もっとも仕事がしやすい都市へ向かっていることと

つながっている記事であり、外国企業を誘致するうえで

重要な取り組みであることが分かった。

電子黒板の記事では、電子黒板の利便性に疑問を感じたが

パイオニアがマイクロソフトと東京書籍と協力した取組ということで

得心した。

チェキに関する記事は前日のタイムマシン経営という言葉を想起させられた。

若林先生の木村たくやのドラマとラフ君のペンの話も思い出された。

●JSD(時代をさきどるディスカッション)

日本銀行の政策と長期金利について。

話は米の緩和出口の話にもつながり

南出さんの解説もあったおかげで理解できた。

難しい話だっただけに読み返すと理解が深まった。

●To Do リストの経過報告

自分は一人暮らしをして環境を整えてから取り組もうとしていたので

何も進展はなかったので明日から頑張る。

●過去の講義の振り返り

昨日の野狼自題学を振り返った。

日々の復習は必要。

今までの講義も改めて復習しよう。

From:大森俊通(東京都出身、琉球大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

●学んだこと

[新聞アウトプット]

羽田空港が日本の玄関口として国際線の発着枠を増やすという記事と、

電子黒板に災害情報などを載せることについての記事と、

原発廃炉についての記事と、チェキが海外で人気という記事について

議論した。

羽田空港についての記事では、経済効果などを議論していたが、

この記事の本質は、海外企業の誘致であった。

以前海外企業の誘致を政府が強化するという記事を見ていたが、

気付くことが出来なかった。

何故このタイミングでこういう記事が出たのか、そういう見方をしてみる。

電子黒板についての記事では、何故政府が電子黒板導入を推進しているのか

考えた。

マイクロソフトなどが提携し、何十万という市場がある以上、経済的なことも

あるだろうとのことだった。

確かに経済効果は大きいだろうが、紙の教科書にこだわりたい気持ちもある。

複雑な気持ちだ。

原発廃炉については、日本の想定する原発廃炉のコストは米国の廃炉コストの

2倍かかるとのことだ。

米国は民間が入ることで効率化が出来ているという。

日本も技術を輸入し、民間が廃炉をしてもよいのではないか。

世界各国で廃炉がすんでいない原発はたくさんあり、

市場は大きい。手をつけるいいチャンスだと思うのだが。

●JSD

日銀の政策について調べてきたものを共有した。

物的・量的金融緩和の意味だったり、

実際どういった変化があったのかなどまだまだ分からないところもある。

その後米国で金融緩和を続けるか締めるかについての記事を

南出さんに解説していただいた。

何故景気指標が上がらないのに株が変われるのかなどについて

理解できる部分もあったが、よく分からない部分もあり、

経済知識に乏しいなと改めて実感した。

●Todoリスト振り返り

正直リストを作るだけで満足してしまっていた自分に気付いた。

やはりやらなければ意味がない。

一つの有言実行だと思うので、しっかり書いて、まずはやる。

できなければその時に変える、ということをやっていく。

課題は多いので、一つ一つ潰していく。

From:牛島知之(熊本県出身、熊本県立大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

[新聞アウトプット]

羽田空港が日本の玄関口として国際線の発着枠を増やすという記事と、

電子黒板に災害情報などを載せることについての記事と、

原発廃炉についての記事と、チェキが海外で人気という記事について

議論した。

羽田空港についての記事では、経済効果などを議論していたが、

この記事の本質は、海外企業の誘致であった。

以前海外企業の誘致を政府が強化するという記事を見ていたが、

気付くことが出来なかった。

何故このタイミングでこういう記事が出たのか、そういう見方をしてみる。

電子黒板についての記事では、何故政府が電子黒板導入を推進しているのか

考えた。

マイクロソフトなどが提携し、何十万という市場がある以上、経済的なことも

あるだろうとのことだった。

確かに経済効果は大きいだろうが、紙の教科書にこだわりたい気持ちもある。

複雑な気持ちだ。

原発廃炉については、日本の想定する原発廃炉のコストは米国の廃炉コストの

2倍かかるとのことだ。

米国は民間が入ることで効率化が出来ているという。

日本も技術を輸入し、民間が廃炉をしてもよいのではないか。

世界各国で廃炉がすんでいない原発はたくさんあり、

市場は大きい。手をつけるいいチャンスだと思うのだが。

●JSD

日銀の政策について調べてきたものを共有した。

物的・量的金融緩和の意味だったり、

実際どういった変化があったのかなどまだまだ分からないところもある。

その後米国で金融緩和を続けるか締めるかについての記事を

南出さんに解説していただいた。

何故景気指標が上がらないのに株が変われるのかなどについて

理解できる部分もあったが、よく分からない部分もあり、

経済知識に乏しいなと改めて実感した。

●Todoリスト振り返り

正直リストを作るだけで満足してしまっていた自分に気付いた。

やはりやらなければ意味がない。

一つの有言実行だと思うので、しっかり書いて、まずはやる。

できなければその時に変える、ということをやっていく。

課題は多いので、一つ一つ潰していく。

From:牛島知之(熊本県出身、熊本県立大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

●新聞アウトプット

"羽田、日本の玄関口"

空港の増便も東京都や国が掲げる国際化、ハブ空港競争の

一部である事がわかった。

ただ私個人としては記事にその説明を入れておいてほしい。

あくまで敷居が高い事と個人の意思が介入していない事が

日経新聞の売りでもあるのだが。

これでは普段エグゼを行っている時自力で記事を理解できている

学生はすくないだろう。

"廃炉費用、米国は半分"

廃炉自体もビジネスとして成り立っている事には驚きだ。

今現在130基近い原発が運転を終えたまま未廃炉となっている、

1基につき300~400億円の市場だ。今後日本が原発の輸出も

していく事だしこの市場はどんどん大きくなるだろう、

民間が積極的に介入してほしい。

その前に今目の前にある廃炉なのだが米からの技術の輸入で

まずはコスト問題を回避してもらいたい。

●JSD

日銀の金融緩和について

今回の日銀の誤算は物価上昇率2%という目標を強烈に

アピールしてしまったことで長期金利が上昇してしまったことであった。

金融業界のトップのトップですら市場の先読みをする事は困難である、

投資家の先の先を読むような戦略は凄まじい。

米国の為替と株の動きもそうだ。株価が上がっていて調子が

良いからこそ投資するのではなく、規制を警戒して為替が逆に動く。

読み合いのレベルの高さを感じた。

●振り返り

まず今日からできる事を計画し、具体的に構想まで立てたのに

自分の自己管理力の低さから実行に移れていない。計画倒れである。

もっと自分に厳しくなろう。

From: 高田朝輝(群馬県出身、北里大学4年)JVU東京校5期生

----------------------------------------------------------

"羽田、日本の玄関口"

空港の増便も東京都や国が掲げる国際化、ハブ空港競争の

一部である事がわかった。

ただ私個人としては記事にその説明を入れておいてほしい。

あくまで敷居が高い事と個人の意思が介入していない事が

日経新聞の売りでもあるのだが。

これでは普段エグゼを行っている時自力で記事を理解できている

学生はすくないだろう。

"廃炉費用、米国は半分"

廃炉自体もビジネスとして成り立っている事には驚きだ。

今現在130基近い原発が運転を終えたまま未廃炉となっている、

1基につき300~400億円の市場だ。今後日本が原発の輸出も

していく事だしこの市場はどんどん大きくなるだろう、

民間が積極的に介入してほしい。

その前に今目の前にある廃炉なのだが米からの技術の輸入で

まずはコスト問題を回避してもらいたい。

●JSD

日銀の金融緩和について

今回の日銀の誤算は物価上昇率2%という目標を強烈に

アピールしてしまったことで長期金利が上昇してしまったことであった。

金融業界のトップのトップですら市場の先読みをする事は困難である、

投資家の先の先を読むような戦略は凄まじい。

米国の為替と株の動きもそうだ。株価が上がっていて調子が

良いからこそ投資するのではなく、規制を警戒して為替が逆に動く。

読み合いのレベルの高さを感じた。

●振り返り

まず今日からできる事を計画し、具体的に構想まで立てたのに

自分の自己管理力の低さから実行に移れていない。計画倒れである。

もっと自分に厳しくなろう。

From: 高田朝輝(群馬県出身、北里大学4年)JVU東京校5期生

----------------------------------------------------------

平成25年(2013)【6月4日(火)】 「野狼自題学」木村 公紀先生(フロントライン 代表)

2013/06/04

コメント (0)

--------------------------------

--------------------------------●1日の流れ

1、「野狼自題学」木村公紀先生(フロントライン代表)

2、新聞アウトプット

--------------------------------

------------------------------------------------

●議事録

1、「野狼自題学」木村公紀(フロントライン代表)

我を知り彼をしれば百戦危うからず。by孫子

小をもって台に向かう折衝策を学ぶ。

"野"は国や勤務先に依存しない生き方で失敗などを乗り越える力も必要。

野において生き延びる方策を学び強化することが大事。

"狼"はことを構える前に遠吠えし、仲間集団の凝集力を発揮する。

"自"は孫子の言葉からもわかるように

まず正しく自己を知ることが必要である。

"題"は将来に向けての課題であり、

己の軸を作ることから始まる。

軸を形成するには軸にあった書物や知識を選択することが大事。

2、新聞アウトプット

アフリカへの投資の記事。

地理的な距離、歴史、国民性などの条件も含め

どのような投資が行われ産業が行われるのか。

中国、天安門事件に関する春秋記事について。

国内における強力な情報統制。中国は民主化を恐れている。

世界の雇用に関する記事。

ネガティブな記事にはビジネスチャンスも同時にある。

------------------------------------------------

●野狼自題学by木村公紀先生

ベン大生にとってあるべき姿の講義に感じた。

国や勤務先に依存するのではなく

野でサバイバルするように激動の時代を生きるためにどうするか。

己の軸を知るために、過去(歴史)、現在(課題)、天からの命題を見て

軸を形成するために知識や書物で正しいものを得なくてはならない。

また本質を見抜くための直観力を強化しなくてはいけない。

本を読むにしろ、本質を見抜くにしろ、

一朝一夕でできることではないので

日頃から毎日心がけなくてはいけない。

次回、海外についてのお話をもっと聞きたい。

●新聞アウトプット

もっと生産的な議論をしなくてはいけない。

傍観者の立場からの意見を言ったところで意味はなく

自分だったらどうするか、現状と予測できる範囲で考え

自分の意見を言わなくてはいけない。

From:大森俊通(東京都出身、琉球大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

●学んだこと

1、野狼自題学

木村公紀先生による講義をしていただいた。

一番印象に残っているのは

「基礎をやらない限り、いくら取り入れても葉は落ちる」というお話だ。

いくら良いお話を聞いたり新聞記事を読んでも、自分が基礎がない状態なら意味がない。

基礎となるべき考え方や実行する力があって初めて大きな意味がある。

木村先生はスキャナー、ICレコーダーになるなと言われたが、聞いてそのままにするのではなく、

実行したり、考え方を実際に変えてみる等して活用しなければならない。

ベンチャー大学で過ごす時間をより濃密にするため、実行していく。

また、発達段階表において、私は5段階目が弱い。

5段階目を強化するため4段階目を強化する。

あせらずじっくりと基礎固め。

2、新聞アウトプット

自分たちで議論をして、その後今元さんにご教授いただいた。

こんな感じなのかなぁと予測したことが全くの的外れだったり、

日本や近隣諸国についてもやっぱりまだまだ知識が浅い。

アフリカについてで記事では、今から伸びてくるところだから投資をするということのようだ。

自分は工場をアフリカに建てて、対等な関係を築くのかななど頓珍漢な事を考えていた。

日本の過去の戦略などを見ていると、伸びそうなところに投資をし、助けようという意識で、

それが大東亜共栄圏などとも結びついていた。

歴史と現在はつながっているのだなと改めて感じた。

中国についてでは、内情を知った。

とても不安定な状態を保っていて、いつ何が起こるのか分からないくらいの状況ということで、

世界の経済大国が、そこまでの怖さをはらんでいるのはどうなのだろう。

隣国として、今後どうなっていくのか見ていく。

世界の雇用についての記事では、見るときの考え方を教えていただいた。

ネガティブな記事は、そこに困っている人がいるのだからビジネスのポジティブなチャンスが

あるという目で見ることとのことだ。

確かに困っている人がいるからこそネガティブな記事になる。

見るときの考え方、注意する。

From:牛島知之(熊本県出身、熊本県立大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

●野狼自題学

野狼自題学というタイトルで、現代という時代、また生涯に

向けた生き方を教えていただきました。

講師は海外関連心理コンサルテーション代表の木村公紀先生でした。

英リバイアサンの「万人は万人にたいして狼」という言葉。

人間はみな狼という考え方、すごく印象的でした。

人間には4機能というものがあり、それは

1.思考

2.感情

3.感覚

4.直観

だといいます。そのうちの「感」ではなく「観」の字を使った

「直観」という言葉は初めて聞きました。

本質を見抜く感性である「直観力」が、野に生きる狼としての資質

だといいます。

現代の日本。中国やアメリカといった目標がなくなった現代日本こそ、

木村先生が教える野狼自題学が必要なのだと思います。

心理学のエリクソンの発達段階表を使って、人間として身につける

べきことも学びました。

人間、基礎ができてないと枝葉をつけることもできないとのことです。

人生は長いので焦らず基礎固めをしなければならない。

大学でも心理学を勉強しましたが、理論ばかり教えられて、

活用できるものではありませんでした。

しかし、今回教わった心理学は違いました。現在のベン大の授業とも

リンクしていて、実用的ですいすい頭に入ってきました。

復習して、実際に使っていきます。

次回の講義も楽しみです。

●新聞アウトプット

今元さんに世界情勢、歴史について教えていただきました。

現代ビジネスは地政学が大きいこと、アメリカが栄えた理由、

報道の自由と言論の自由のすごさ。

新聞を読む上で世界情勢、歴史の大枠を掴むことは大事なのに、

私たちは全くわかっていませんでした。

新聞の読み方、議論の見つけ方もできていません。

ビジネスチャンスを考えること。

具体的には「困っている人がいないか?」を考えること。

これはすごくわかりやすかったです。

これから成長できるように、意識を変え、しっかり勉強します。

From:佐藤洋一(神奈川県出身、玉川大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

【軸を形成する方法】

【軸を形成する方法】今回は、海外関連心理コンサルテーション・フロントラインの

木村公紀先生のお話を伺いました。

お話の中で、軸を形成する方法を教えて頂きました。

まず軸とは、自分の人生の目標・使命の事。

その軸を作るためには、過去を見る。そうすれば自分の現在

やるべき課題が見えてきて、やがて天からの命題(使命)が見えてくる。

強い軸を形成するためには、その軸に沿った知識を書物などから

取り入れないといけない。そして、その知識を知恵に変え、軸を強固にしていく。

注意しないといけないのは、軸に沿っていない知識を吸収すること。

これでは軸は強くならず、逆に日に日に弱くなる。

自分の軸はなんなのかしっかり捉え、情報や書籍の選択を

間違えないようにしないといけない。

【リズム感と「自分が解決してやる」という起業家精神を身につける!】

新聞アウトプットを、テンポよく進められなかった。

そうなってしまった原因は、

・話し合いのテーマがあやふやだったため

・選んだ記事の内容(アフリカ事情)の、過去から現在までの

流れ(大まかでもいい。)を知らなかったため

です。

また、ネガティブな記事に対してディスカッションした時、

自分もネガティブになったり、ただ感想をたらたら言ってしまった。

そうではなく、自分たちは産業人になるのだから、仮にネガティブな記事を

見たら、【自分がその問題を解決してやる!】と思い、ビジネスを

考える機会にしないといけない。

ネガティブな記事を見たら、そこの現場にいる個人だと真剣で思い、

解決してやるという思考にしていきます!

From:井浪康晴(京都府出身、鳥取大学卒)JVU4期生ならびにJVU実行生

---------------------------------------------------

●「野狼自題学」木村公紀先生

【野に於いて生きる生意を見出す】

以前の日本と違い、今の激動の時代を生きるには

国や勤務先、あらゆる事に依存しない生き方が

注目されます。

野狼自題学は、野に於いて生き延びる生き方を学ぶ

学問です。

野武士は、野に於いて生きる意味を見出す士で

中国では生意(Shengyi)、商売を指します。

狼は大神と書き、遠吠えによって仲間を集めます。

ベンチャー大學に所属する私達にとって、正に

ふさわしい生き方だと感じました。

依存し甘えて、牙をとぎ忘れると生きて行けない

です。野では何も守ってくれるものがありません。

そこで今後新たな商売を見出し、志を共にする

仲間を集めて、今の時代を生きる知恵を付けたいです。

【自衛のための、人格形成をする】

自題学は、本質を見抜く直観力を付ける、過去の

歴史から学ぶ、己の軸を作る事と学びました。

直観力とは、人が決断する時の4つの物差し(思考

or 感情、感覚or 直観)を挙げた"ユング理論"

からです(感覚的な直感というものとは違います。)。

野で逞しく生きる狼として、諸々の事象・書物・

情報を直観できる能力は必要です。

己の軸を作るには過去、現在を見つめ課題を作る

事だと言います。情報・書物の氾濫するなか、

過去の歴史を知って、自分の現在(地面)を見たとき、

課題が見えて来ます。まず、己の軸を造る事が必要です。

日本は勤勉性によって支えられてきた国と

学びました。和魂漢才、和魂洋才、文明を発展させる

ために沢山の書物を読み、留学生を送り、過去の

歴史から学びを得てきました。日本の武士も幼少の

頃から、四書五経を学び諳んじて言えました。

これが日本人の素晴らしさだと思い、現代の人も

中国の書物や海外の書物を、軸にして行かなければ

自分を見失うのではと思います。

直観力を磨き、勤勉性を取り戻し、過去の歴史を

学び己の軸を形成する大切さを学びました。

●新聞アウトプット

今元さんにご指導頂きました。

[アフリカ開発の記事]

なぜ今のタイミングにアフリカに手を伸ばしたのか?

アフリカは地理的に、どんな役割をするのか?

という発想の仕方が必要で、

⇒国の成り立ちや発展の歴史・国民性は、押さえた上で、

現象に発言する

大切さを学びました。そのため、

・なぜ、なぜ、と深くこだわるくせを付ける

・古い情報と、新しい情報を仕入れる

ことも大切と感じます。

[春秋 中国共産党の報道に対する締め付けは今なお続き、

若者が天安門事件を知らないという記事]

「なぜ民主化されるとまずいのか?」という疑問は

大切です。

また、「富裕層ほど中国の外側に行きインターネットを見て、

情報統制されない、本当の姿を知っている」という

見方が大変新鮮でした。

[記事の見方]

それが、ポジティブな情報かネガティブな情報か判断する

「ネガティブな情報」=「困り事がある」

→それを変えるビジネスチャンスが眠っている

From:小林諒也(北海道出身、公立はこだて未来大学院卒)JVU4期生ならびにJVU実行生

---------------------------------------------------

RSS 2.0

RSS 2.0