東京校の講義レポート

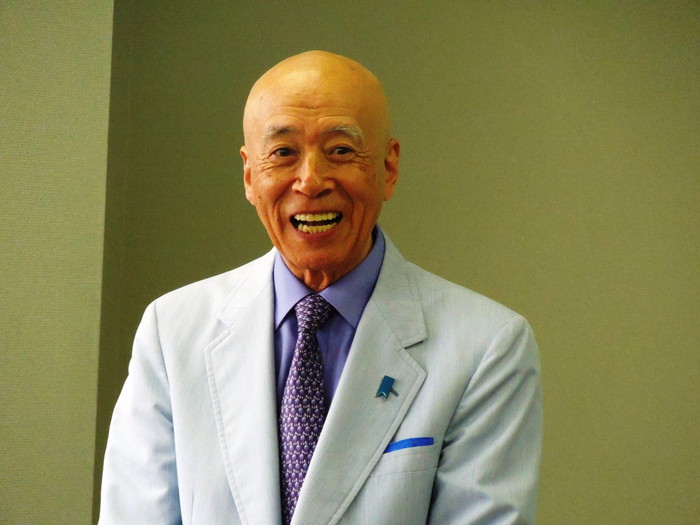

平成25年(2013)【6月15日(土)】 HR、山近社長による人間力道場(最終回)

2013/06/15

コメント (0)

--------------------------------

--------------------------------●1日の流れ

1、新聞アウトプット

2、山近社長の人間力道場

--------------------------------

------------------------------------------------

●議事録

1、新聞アウトプット

1面:大学は変われるかby春山恭平@5期生

・タフな学生が育たなくなっている理由は何か。

・大学はどのような対策をするのか。

・大学でも受身な学生が多い。

・やりたいことがあって、お手本になる人がいると行動できる。

・豊かになった日本の大きな流れの一つなので致し方ない面もある。

2、人間力道場

・行ったことを話す。行こうと思っている話はどうでもいい。

・6W3H

・約束事はメモ帳ではなくスケジュール帳に。

・人とのコミュニケーションで大事なのは店選び。

・勝つ理由は様々。負けるのは情報不足。

・「こんな時間に」「こんな自分に」は感謝の材料。質問が生まれる。

・うまくいかないときの「他人責任論」「環境責任論」「時代責任論」は成長につながらない。

レジュメより

・朝一でメールを送る。アドバンテージの法則。時間を大切にするということは早く終わらせること。

・ぼろぼろのメモ、経営計画手帳を見せる。

・クイックレスポンス。早くやるイメージを付ける。

・質問千本ノック。

・会食はお酒を注ぐことに集中させる。

・朝厳暮優。

・心を開く。

・2人だけの秘密を作る。

・実家にとめる。

・失敗を語る。

・いいことは強制する。

------------------------------------------------

●新聞アウトプット

●新聞アウトプット日本の企業の総数420万社、

上場企業4000社弱、経団連1500社など

日本の経済についての重要な数字を改めて知ることができた。

1面の「大学は変われるか」の記事では

最近の若者がタフでないことについて扱われていたが

行動する若者とそうでない若者の違いは

夢をもっているかということと、

お手本になる人がいるかというところかもしれない。

ただその一方で、豊かになった日本において

タフでなくなるのも当然といえば当然であり

その大きな流れはなかなか変えられない。

そう考えると時間によって解決される問題かもしれない。

●人間力道場

行こうと思っている話でなく行った話をする、

6w3hなど

話をするうえで気をつけなくてはいけない。

また約束事はメモ帳ではなく

スケジュール帳に書くことで

実際に会う日程を決めるなど

いかに社交辞令で終わらせないかというのも勉強になった。

レジュメに書いてあったことでいうと

朝市でメールを送る、

クイックレスポンス、

失敗を語るなど、

山近社長が実践されていることを

裏ワザ的な部分まで教えていただいた。

いかに素早く行動するか、

ということが重要なものも多く

全体でみると、いかに相手との信頼関係を築くか、

どうすれば築けるかがわかりやすかった。

レジュメは大切にしてその都度振り返ろう。

From:大森俊通(東京都出身、琉球大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

●学んだこと

●学んだこと1、新聞アウトプット

大学は変われるのか、という記事について議論した。

日本人の気質や環境など、問題は一筋縄では解決できないなと改めて感じた。

そのような中で自分に何が出来るのか、そこがこれから大事になってくる。

日本が恵まれているがゆえにおかしくなっているという状況で、

今後どうやっていけば変えていけるのか注目していく。

2、営業道参加

勝利の理由はいろいろあれど、敗北の理由は限られているというお話で、

敗北の理由は「情報不足」という部分だということだ。

言われてみると、確かに少しの情報の差が勝敗を分けるということは多く、

それは現代の企業にも言える。

今の自分は情報に敏感とはとても言えない状態だから、

情報を受けるために吊り広告や雑誌などの記事に敏感になる。

そういったところから情報を集め、社会に勝てるよう学ぶ。

また、早起きする人は年収が高いということで、

社会人にとって朝の時間というものはとても大事なのだなと改めて感じた。

自分は朝がそんなに早くなく、バタバタしてしまうので、

早めに起き、一日の計画を立てて、これから過ごしていく。

そういった行動の先に、大きな成長があるのだろうと思う。

From:牛島知之(熊本県出身、熊本県立大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

●新聞アウトプット

●新聞アウトプット日本の大学、教育のあり方という大きなテーマで議論したが、今回は

学生参加者が多かったのでリアルな意見が聞けたと思う。

現代日本に問題があるのは間違いないが、うねりの問題でもあり、

教育や若者の状態が変わる時代も来るという。

大いに勉強になった。

●人間力道場最終回

最終回にふさわしい、すごい内容でした。

鞄持ちメソッドの限定公開は、営業道を通り越して、「社長道」といった内容でした。

アドバンテージの法則、いつも行動や対応が早いと思わせること。

法則は必要だと改めて思いました。

質問力についてのお話もありました。質問力をつけると、先輩は私たちにメロメロになる。

もっとも重要なことだと再確認できました。

常に考える習慣をつけます。

本音を出す、自分の弱みを見せるということも、生きる上で基本に据えるべきことだと思いました。

「自分の弱みは武器になる。」

深いです。

自分を飾らない、「裸」な人間でありたいです。

テーマ以外のお話も勉強になることばかりでした。

「行く」と決めたことをただ単にメモするか、手帳のスケジュールに書き込むか、で決まる。

コミュニケーションを取るときのスイッチの入れ方。

3大責任論

①他人の責任

②環境の責任

③時代の責任

これをやってしまうと何ら成長しないとのことです。

どれも目から鱗といった気持ちが湧き、使えるものばかりだと思いました。

必ず実生活で役立てていきます。

社会人向けの人間力道場に参加させていただき、ベンチャー大學の恵まれた環境をまた実感しました。

山近社長、ありがとうございました。

From:佐藤洋一(神奈川県出身、玉川大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

●新聞アウトプット

・大学での就活支援について

私も含め今の学生が自主性や考える力が欠けてしまった第一の原因は

日本が裕福になりすぎてしまったからだというお話を聞いた。

便利な時代になり求めずともそれなりの生活ができる。今日本ベンチャー大學の

学生としてこの問題にも取り組んでいるが別にそうでない学生も平凡で

安定した生活が出来る、少なくともそう思える時代となってしまった。

これを今の教育制度のせいだ、便利な社会のせいだ、などと何かのせいに

していても始まらない。学校の教師や学生自身もどこか他人事ではなく当事者意識を持って

打開策を考えるべきだし、親ならば今後の社会で生きていく子供に育てるために何を

すべきか学校や塾だけに目を向けず企業側の声にも耳を傾けるべきだろう。

そんなことを意見している私自身まだどこか他人事だ。この問題を正しく理解し

その上で自分の意見をはっきりと持ち、子供が出来たならその時・教育に

関わるときが来たならその時のために今から考えていく。

●人間力道場

最初のロープレは相手に商品説明のきっかけづくりになる言葉・単語を

言わせる事が難しく会話の流れが不自然な形になってしまった。

逆にお客様役の時、最初は興味のない商品を勧められた時自分なら

どうすれば興味を持つ状態になるのかを考えられた。

個人的にはそのお客様の重視する価値観を察知することが重要なのだと思う。

味や値段、利便性や物珍しさなど人それぞれによって重視する基準が違う。些細な

会話の中で相手がなにを気にして買わないのか、どこに興味を持っているのかを

感じ取る事が出来るが大切そうだ。

社長のセミナー職場や営業で使える技術でありまだ学生である私自身が

今から実戦投入できる機会に恵まれていない事が惜しい。

上司は部下に質問力強制することで部下が育ち、上司はその質問で

成長できるとうお話は是非実践してみたいが上下のある関係が今身近にない。

ならばその時のために今日から実践や意識付けをするために何が出来るだろうか?

大切なのは自分の成長のための質問力ではなく相手のためを思った質問という意識

だと感じた。普段の社長が言われている事と今日はそこが違う。

営業道最後の講義は自分の質問力や意識で周りの人間にも成長やメリットを

生み出そうという事だったのだろう。

私も今後は相手に考えさせるような質問をしていく。嫌われないように気を付けながら。

From: 高田朝輝(群馬県出身、北里大学4年)JVU東京校5期生

------------------------------------------------------------------

・大学での就活支援について

私も含め今の学生が自主性や考える力が欠けてしまった第一の原因は

日本が裕福になりすぎてしまったからだというお話を聞いた。

便利な時代になり求めずともそれなりの生活ができる。今日本ベンチャー大學の

学生としてこの問題にも取り組んでいるが別にそうでない学生も平凡で

安定した生活が出来る、少なくともそう思える時代となってしまった。

これを今の教育制度のせいだ、便利な社会のせいだ、などと何かのせいに

していても始まらない。学校の教師や学生自身もどこか他人事ではなく当事者意識を持って

打開策を考えるべきだし、親ならば今後の社会で生きていく子供に育てるために何を

すべきか学校や塾だけに目を向けず企業側の声にも耳を傾けるべきだろう。

そんなことを意見している私自身まだどこか他人事だ。この問題を正しく理解し

その上で自分の意見をはっきりと持ち、子供が出来たならその時・教育に

関わるときが来たならその時のために今から考えていく。

●人間力道場

最初のロープレは相手に商品説明のきっかけづくりになる言葉・単語を

言わせる事が難しく会話の流れが不自然な形になってしまった。

逆にお客様役の時、最初は興味のない商品を勧められた時自分なら

どうすれば興味を持つ状態になるのかを考えられた。

個人的にはそのお客様の重視する価値観を察知することが重要なのだと思う。

味や値段、利便性や物珍しさなど人それぞれによって重視する基準が違う。些細な

会話の中で相手がなにを気にして買わないのか、どこに興味を持っているのかを

感じ取る事が出来るが大切そうだ。

社長のセミナー職場や営業で使える技術でありまだ学生である私自身が

今から実戦投入できる機会に恵まれていない事が惜しい。

上司は部下に質問力強制することで部下が育ち、上司はその質問で

成長できるとうお話は是非実践してみたいが上下のある関係が今身近にない。

ならばその時のために今日から実践や意識付けをするために何が出来るだろうか?

大切なのは自分の成長のための質問力ではなく相手のためを思った質問という意識

だと感じた。普段の社長が言われている事と今日はそこが違う。

営業道最後の講義は自分の質問力や意識で周りの人間にも成長やメリットを

生み出そうという事だったのだろう。

私も今後は相手に考えさせるような質問をしていく。嫌われないように気を付けながら。

From: 高田朝輝(群馬県出身、北里大学4年)JVU東京校5期生

------------------------------------------------------------------

●「脱凡人!目指せイケてる起業家!」

●「脱凡人!目指せイケてる起業家!」山近社長の人間力道場(最終回)に参加させて頂きました。

仕事ができる人になる為の方法をたっぷり教えて頂きました。

どの方法も、難しいものではなく、だれでも実践できるものでした。やれば成功するんです。ただやらない。

これから世の中に、価値とワクワクを産み出していく起業家として、絶対にやらなければなりません!

これからやるべき事は、まず朝は5時55分までに起きる。

めざましテレビがはじまる5時25分までに起きれたら更にいい。日報も7時までに出す。

起業家は24時間、事業の事を考えていて当たり前なので5時台ではまだまだ遅い。山近社長のように

4時に起きるくらいの気持ちでないと。

スヤスヤ寝てられないし、寝るよりも仕事をしたいという心を作る。

次に実践することは、日付を決めること。

スカイツリーに行きたいと思ったら、ただ頭の中で想像したり、メモしておくのではなく、

「手帳に日付と時間を書きこむ!」。ノートへのメモは極力なくして、手帳に日付と共に書いていく

(時と場合に応じてノートもフル活用)。

続いては、情報をとること。

情報不足だと精神論に走ってしまう。情報を集められれば勝てる。敵を知り、己を知れば百戦危うからず、である。

講義では、「なんかこの人とは合わないな」という方と気持ちよく話をする方法も教えて頂きました。

それは、感謝をすること。

「こんな自分(若造・未熟者)の為に時間を取って下さった。」

「こんな朝早くに会ってくださった。」

「こんな場所まで来て下さった。」

こういった感謝の気持ちが、心を変え、いい会話ができる土台となる。

最後は、本音で話すこと。社長は99%本音だと仰られました。自分はまだまだ60%位です。

これだと先々自己分裂起こしますし、説得力にも欠けますし、なにより良い人間関係が出来ないです。

パーセントを上げて100まで持っていきます!

29歳、最後の20台。今まで、教えて頂いた事先伸ばしにしていましたが、今年は実践する年です!

From:井浪康晴(京都府出身、鳥取大学卒)JVU4期生ならびにJVU実行生

---------------------------------------------------

平成25年(2013)【6月14日(金)】 HR(TODOリスト進捗の確認、JSD、講義の振り返り)

2013/06/14

コメント (0)

--------------------------------

●1日の流れ

1.新聞アウトプット

2.To Do リスト、JSD(テーマ「国家戦略特区」)、講義の振り返り

--------------------------------

------------------------------------------------

●議事録

8:50 新宿教室集合

9:00 朝礼

9:15 掃除

9:45 新聞アウトプット

・2面 橋下氏、大阪でも土俵際

・4面 地方公務員の給与減額要請

・1面 世界最大のスイス資源商社 日本でLNG取引

・5面 電力融通 全国で

11:30 お昼

12:15 JSD(時代をさきどるディスカッション)

テーマ「国家戦略特区」

13:00

To Do リスト

講義の振り返り

・クライミング学

・日本人学

・明治神宮

・寅さん記念館

15:15 終礼

-------------------------

●1日の流れ

1.新聞アウトプット

2.To Do リスト、JSD(テーマ「国家戦略特区」)、講義の振り返り

--------------------------------

------------------------------------------------

●議事録

8:50 新宿教室集合

9:00 朝礼

9:15 掃除

9:45 新聞アウトプット

・2面 橋下氏、大阪でも土俵際

・4面 地方公務員の給与減額要請

・1面 世界最大のスイス資源商社 日本でLNG取引

・5面 電力融通 全国で

11:30 お昼

12:15 JSD(時代をさきどるディスカッション)

テーマ「国家戦略特区」

13:00

To Do リスト

講義の振り返り

・クライミング学

・日本人学

・明治神宮

・寅さん記念館

15:15 終礼

-------------------------

●講義での気付き

1、新聞アウトプット

橋下大阪市長の記事は現状では

失言の影響もあり劣勢に立たされているが

必ずしもそれだけで支持者がゼロになるわけではない。

今後のふるまい方次第であろうか。

地方公務員の給料削減の記事では

国がうまく手を回し削減せざるを得ないように

ふるまったのがうまい。

今後は地方ごとの対応が求められ

上手くいくところと行かないところで差も生れてくるだろう。

スイスの資源商社が日本との取引を始める記事では

原発の稼働停止により日本が新しく市場になったという点で

今後は競争原理も働いてLNG価格も安くなるはず。

電力の広域運用の記事も読んだが

いかにして原発を今までと同じようには使えない日本で

電力を運用していくかは大事な課題だ。

2、JSD、国家戦略特区

調べるとうまくいけば日本の経済の成長につながるが

どこか実現性に乏しいものもあった。

また外国人医師による診療など

それが本当に経済成長に結びつくのか

疑問に思うモノも含まれている。

世界で一番働きやすい地域を目指すとはいうが

規制改革と項目の実現性は重要になると感じた。

3、To Do リスト

まだまだできてないことがたくさんある。

一人暮らしもさっさと整えて

取り掛からないとまずい。

4、講義の振り返り

改めて講義ノートを読み振り返ると

以前気づかなかったことにも気づく。

どういう学びがあったか、どう気づきがあったかを

改めて考え、伝わるようにしゃべることで

自分の中での整理もできる。

漫然と講義を受けても流れていってしまうと思うので

こういった振り返りの時間は必要なのだと改めて感じた。

From:大森俊通(東京都出身、琉球大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

1、新聞アウトプット

橋下大阪市長の記事は現状では

失言の影響もあり劣勢に立たされているが

必ずしもそれだけで支持者がゼロになるわけではない。

今後のふるまい方次第であろうか。

地方公務員の給料削減の記事では

国がうまく手を回し削減せざるを得ないように

ふるまったのがうまい。

今後は地方ごとの対応が求められ

上手くいくところと行かないところで差も生れてくるだろう。

スイスの資源商社が日本との取引を始める記事では

原発の稼働停止により日本が新しく市場になったという点で

今後は競争原理も働いてLNG価格も安くなるはず。

電力の広域運用の記事も読んだが

いかにして原発を今までと同じようには使えない日本で

電力を運用していくかは大事な課題だ。

2、JSD、国家戦略特区

調べるとうまくいけば日本の経済の成長につながるが

どこか実現性に乏しいものもあった。

また外国人医師による診療など

それが本当に経済成長に結びつくのか

疑問に思うモノも含まれている。

世界で一番働きやすい地域を目指すとはいうが

規制改革と項目の実現性は重要になると感じた。

3、To Do リスト

まだまだできてないことがたくさんある。

一人暮らしもさっさと整えて

取り掛からないとまずい。

4、講義の振り返り

改めて講義ノートを読み振り返ると

以前気づかなかったことにも気づく。

どういう学びがあったか、どう気づきがあったかを

改めて考え、伝わるようにしゃべることで

自分の中での整理もできる。

漫然と講義を受けても流れていってしまうと思うので

こういった振り返りの時間は必要なのだと改めて感じた。

From:大森俊通(東京都出身、琉球大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

●学んだこと

1、新聞アウトプット

橋本市長が大阪でも土俵際に追いやられているという記事と、

地方公務員の給与減額要請についての記事と、

世界最大のスイス資源商社 日本でLNG取引を始めたという記事、

電力融通を全国でするという記事を議論した。

橋本市長が土俵際という記事で、橋本さんは支持者は減っただろうし、

人気目当てに寄っていた人も離れていくだろうが、

その分本当に支持している人が残るだろう。再起は十分可能だと思う。

やり方は考え直さなくてはならないと思うが、

言っていることは間違えていないのだから少し落ち着いてからでも

再び出てきてもらいたい。

地方公務員給与減額の記事で、

自分は弱い者いじめのようで納得いかないものがあったが、

しっかり筋は通しているということだった。

これで凹まず、地方は頑張ってほしい。

スイス資源商社が日本でLNG取引を始めた記事で、

日本が世界から市場として見られているということに驚いた。

しかし考えれば確かに電力で困っていて、外から燃料などを輸入している。

こういうチャンスに気付く目を養っていかなければなと思う。

電力融通を全国でするという記事について、

発送電分離や企業の送配電網を貸し出すことの義務化など、既得権益に

大きく踏み込んでいる。

課題もあるようだが、良い改革だと感じる。

広域運用機関の働きなど、分からないところも多くあるので、

これからも気にしていく。

2、JSD

国家戦略特区について調べたことを共有した。

自分は基礎知識のようなものに触れた。

大きな目標を掲げて、すごいことをしているなとは思うが、本当に

効果を上げることが出来るのだろうか。

東京・大阪・愛知の3大都市圏が有力候補とのことだが、大きな都市が

ますます栄え、地方は人を取られる形になるのかなと感じた。

ただ、特区では実験的なことをやって、よければ徐々に広げていくこともできるので、

基本的にはいい仕組みだと感じる。

3、振り返り

ToDoリストを使った振り返りと、これまで受けた講義の振り返りをした。

授業は受けっぱなしで終わることなく、きちんと反駁して身につけるために

振り返りというものは大事だなと改めて感じた。

過去を見ると凹むことが多いのだが、そこに向き合い、学ぶところを

見つけることは今を超えるために必要なことだ。

振り返りはこういうときだけではなく。自分個人でもするようにしていく。

また、講義の振り返りの際、松本さんに要約うまいね、と褒めていただいた。

あまり頭で考えずに発言することが多いのだが、一度まとめて話をすると

うまくまとまったりする。

考えながら話すということを意識してやってみる。

From:牛島知之(熊本県出身、熊本県立大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

1、新聞アウトプット

橋本市長が大阪でも土俵際に追いやられているという記事と、

地方公務員の給与減額要請についての記事と、

世界最大のスイス資源商社 日本でLNG取引を始めたという記事、

電力融通を全国でするという記事を議論した。

橋本市長が土俵際という記事で、橋本さんは支持者は減っただろうし、

人気目当てに寄っていた人も離れていくだろうが、

その分本当に支持している人が残るだろう。再起は十分可能だと思う。

やり方は考え直さなくてはならないと思うが、

言っていることは間違えていないのだから少し落ち着いてからでも

再び出てきてもらいたい。

地方公務員給与減額の記事で、

自分は弱い者いじめのようで納得いかないものがあったが、

しっかり筋は通しているということだった。

これで凹まず、地方は頑張ってほしい。

スイス資源商社が日本でLNG取引を始めた記事で、

日本が世界から市場として見られているということに驚いた。

しかし考えれば確かに電力で困っていて、外から燃料などを輸入している。

こういうチャンスに気付く目を養っていかなければなと思う。

電力融通を全国でするという記事について、

発送電分離や企業の送配電網を貸し出すことの義務化など、既得権益に

大きく踏み込んでいる。

課題もあるようだが、良い改革だと感じる。

広域運用機関の働きなど、分からないところも多くあるので、

これからも気にしていく。

2、JSD

国家戦略特区について調べたことを共有した。

自分は基礎知識のようなものに触れた。

大きな目標を掲げて、すごいことをしているなとは思うが、本当に

効果を上げることが出来るのだろうか。

東京・大阪・愛知の3大都市圏が有力候補とのことだが、大きな都市が

ますます栄え、地方は人を取られる形になるのかなと感じた。

ただ、特区では実験的なことをやって、よければ徐々に広げていくこともできるので、

基本的にはいい仕組みだと感じる。

3、振り返り

ToDoリストを使った振り返りと、これまで受けた講義の振り返りをした。

授業は受けっぱなしで終わることなく、きちんと反駁して身につけるために

振り返りというものは大事だなと改めて感じた。

過去を見ると凹むことが多いのだが、そこに向き合い、学ぶところを

見つけることは今を超えるために必要なことだ。

振り返りはこういうときだけではなく。自分個人でもするようにしていく。

また、講義の振り返りの際、松本さんに要約うまいね、と褒めていただいた。

あまり頭で考えずに発言することが多いのだが、一度まとめて話をすると

うまくまとまったりする。

考えながら話すということを意識してやってみる。

From:牛島知之(熊本県出身、熊本県立大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

●振り返り

振り返りの時間は大切だと思います。

この日は今までの授業を振り返り、発表し合いました。

復習が大切なのはわかっていましたが、一人ではなかなか

実践できていませんでした。

素晴らしい講義ばかりなので、それを最大限に生かさなければ

ならないとと思います。

やってみると、講義を受けたときには気づかなかった新たな

学びがありましました。

授業を受けた日もアウトプットをしますが、時間をおいたときだからこそ

気づけたこともあると思います。

それらも共有できました。

また、To Do リストも行ったのですが、最も大切なことだと思います。

自分のやるべきことはベンチャー大學の核となることなので、

確実にこなしていかなければなりません。

やるべきことを必ず実施する習慣を身につけ、生涯を通した学びにします。

From:佐藤洋一(神奈川県出身、玉川大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

振り返りの時間は大切だと思います。

この日は今までの授業を振り返り、発表し合いました。

復習が大切なのはわかっていましたが、一人ではなかなか

実践できていませんでした。

素晴らしい講義ばかりなので、それを最大限に生かさなければ

ならないとと思います。

やってみると、講義を受けたときには気づかなかった新たな

学びがありましました。

授業を受けた日もアウトプットをしますが、時間をおいたときだからこそ

気づけたこともあると思います。

それらも共有できました。

また、To Do リストも行ったのですが、最も大切なことだと思います。

自分のやるべきことはベンチャー大學の核となることなので、

確実にこなしていかなければなりません。

やるべきことを必ず実施する習慣を身につけ、生涯を通した学びにします。

From:佐藤洋一(神奈川県出身、玉川大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

平成25年(2013)【6月13日(木)】 防衛学/田中憲明先生(防衛大学校1期生)

2013/06/13

コメント (0)

--------------------------------

--------------------------------●1日の流れ

1、『防衛学』 田中憲明先生(防衛大学校1期生)

2、新聞アウトプット

--------------------------------

------------------------------------------------

●議事録

9:00 朝礼

9:45 『防衛学』 田中憲明先生(防衛大学校1期生、元航空自衛隊空将補)

【講師プロフィール】

1935年福岡県福岡市生まれ。防衛大(1期)卒業後、

航空自衛隊へ入隊。防空ミサイルの作戦運用を担当し、

航空幕僚監部防衛部 SAM-X プロジェクト・マネージャー時には、

ナイキ地対空防空ミサイルの後継機種選定の責任者として

パトリオット防空ミサイルを選定、その導入計画を策定。

その計画に基づいてパトリオット防空ミサイルが日本に配備される。

西武航空警戒管制団司令兼航空自衛隊春日基地司令、第二術科学校長を経て、

1989年退官(32年間航空自衛隊に勤務)。退官後66歳から米国へ私費留学し、

卒業後、LONGEBITY INTERNATIONAL HEALTH AND BEAUTY INC. を設立、President/CEO。

もし戦争が起こったら国のために戦うか?

→日本では2000年にYesが15,6%、2005年には15,1%

日本は憲法で戦争禁止を押し付けられている。

一方、平和主義の憲法があるから他国からも攻められないとは限らない。

日本はいい国だと思うか?

佐藤君以外全員挙手。

佐藤君もいいところが薄れてきているから良い国ではないかも?という話。

そんな中で「カルタゴの平和」について。

ここは貿易で栄えたところでローマと敵対していた。

市民は軍事についてほとんど無関心で、世論は平和主義と日本に似た国

だった。

ポエニ戦役でローマが勝ち、カルタゴは地図上から抹消された。

・ 1944年にアメリカでの世論調査で、

「日本民族を絶滅させるべき」

にYesと答えた人が13%もいた。

・GHQによる戦後初の戒厳令が朝鮮人による暴動で起きた。

こういった情報はメディアは出さない。

・田中さんはアメリカへ防空ミサイルを学びに留学をされ、

空手を市民に教えたということでエルパソ栄誉市民となられた。

・"トリデシリャス条約"

スペインとポルトガルの間で結ばれ、ローマ教皇が承認した条約。

これはヨーロッパ以外の国の領地の分割方式。

白色人種以 外は自由にしてよいという条約。

・キリスト教徒はアメリカカリフォルニアの海岸線に21ヶ所の伝道所を作った。

これは軍の前哨基地。

・現在英連邦加盟国は全世界に跨り54ヶ国ある。

・"マニフェスト・デステニー"

インディアンの虐殺・西部侵略を正当化する標語。

領土拡大や覇権主義を正当化するための言葉。

・日本とアメリカが戦争する時、

アメリカにとって日本は国家戦略的に最大の障害だった。

国家戦略:太平洋覇権の確立、中国における植民地利権の獲得

黄禍論

日本はアメリカとの戦争を回避しようと手を尽くしたが、

アメリカ側が戦争をやろうとしていた。

ハリマンの満鉄買収計画を反故されたことに始まり、

オレンジプランやサンフランシスコの 日本人学童隔離、

排日移民法など戦争をあおった。

白船来航

・ウィルソン大統領は良い大統領だと言われているが、

人種差別撤廃条約を否決たりなど、有色人種には厳しい。

・アメリカの考える平和は、戦争と戦争の間の時間のこと。

戦後67年間で、42日間しかなかった。

アメリカは、勝利のために進んで戦いを挑むことは世界の人々のためにも

有用だと考えている。

・アメリカは日系人の強制収容などもしていて、

戦時中、日本人の血が16分の1以上入っているアメリカ人12万人が

ほとんどの財産を没収されたりもしていた。

・13代大統領のハーバート・フーバー氏は

「日本との戦争のすべてはフランクリンの欲望だった。

アメリカが挑発さえしなければ真珠湾攻撃はなかった。

美辞麗句を並べようとも原爆投下の主目的が非戦闘員の虐殺だったことは

明らかだ。」

と述べていた。

・マッカーサーも日本はやむを得ず戦争に飛び込んだのだと話していた。

・市丸海軍少将の「ルーズベルトに与うる書」を読む。

・日本で戦争をあおっていたのは軍人のように言われているが、

むしろ軍人は反対していた。

一番あおっていたのはメディア。

・特攻された藤井大尉の遺書と話を朗読。

・アンドレ・マルローの言葉

「日本は戦争に敗れはしたが、何物にも換え難いものを手に入れた。

それは特別攻撃隊である。

祖国と家族を思う一念から恐怖も生への執着も乗り越え飛び立つ姿に

男の美学を感じる」

・外交官 杉浦千畝さんをNHKが違法行為によってクビになったと

伝えた。メディアはひんまがっている。

・諸国民の中の正義の人に東条英機さんも載っている。

日本人は知らない。海外の人は知っている。

・東京裁判とその後の占領戦略は、法の不遡及など、多くが国際法に違反

している。

・トインビー談話のお話

ABCD包囲網(A:アメリカ、B:イギリス、C:中国、D:オランダ)

の一角を担っていたオランダのアムステルダム市長のスピーチ

→日本は侵略戦争を起こしてしまったと自らを蔑んでいますが、

自ら血を流して東亜諸民族を開放、救い出した日本の功績は偉大。

世界から見ても日本の「自分が悪い」という自虐史観は異常である。

11:30~ 昼食休憩

12:30~ 質問タイム。

Q:海外へ行って感じたこと

A:アメリカで、戦争しているとき緊迫感を肌で感じた。

アメリカは懐が深い国で、新しいものをどんどん取り入れる国

日本は日の丸が家にかかっている光景はほとんど見られないが、

こんな国は他にはない。

Q:何故そんなに自虐的なのか

A:終戦直後に骨のある 人は全て公職追放になり、代わりに共産主義者が

入った。この人たちがとても自虐的で、あちこちに入り込み、自虐を広げた。

Q:キリスト教徒は自分たちの迫害した歴史を知っているのか。

A:要職の人は知っているだろう。

しかし布教とかしている人は知らないのでは。

Q:国連は機能しているか

A:ほとんどしていない。

国は国ごとにエゴがある。そんな集団が集まっても機能するはずない。

Q:どうすれば日本は食いつないでいけるのか

A:経済が豊かになるために外国人をどんどん入れていってしまうと、

日本のいいところがなくなっていく。

だから移民を規制すべき。

そのためには貧し くても幸せで充実した生活があるという思考へシフトする

必要がある。

Q:一人一人がいまの日本の良さを広めるために出来ること

A:歴ベンのような場所へ行く。良かったら次回から友人を連れていく。

そうやって人の輪の中心になる。

多くに触れ、自分を伸ばし、輪を広げる。

14:00 新聞アウトプット

今元さんに経済とは何か、を教えて頂き、その後、選んだ記事について議論した。

経済とは2つあり、

①人・物・金の動き

②経世済民の略

経世済民とは、

経世…国を治める

済民…民を救う

つまり、経済とは、「世のため、人のため」のこと。

国の国家予算:約92兆円

国債:1000兆円いってないくらい

社会保障費:20兆円くらい

税収:42兆円程度

国民総預金:1400兆円

議論

①発電事業 東南アで展開(1面by牛島)

②女性経営者の金利 軽減(35面by榊原さん)

15:30 終礼

------------------------------------------------

●防衛学by田中憲明先生

「戦争が起こったら国のために戦うか」

という質問に対して日本はYesが15%程度で最悪。

しかし自分もYesかどうか聞かれれば迷う。

とはいえ日本が滅ぶかもしれないとなれば

戦う腹をくくれるかもしれない。

今までだったら日本が滅ぶと考えられなかったが

今日の講義を受けてその危険性も笑い話にならないくらいの

実現性があると感じた。

そう思うと日本も戦争になる危険も

自分が戦うことになることもあり得る。

そういった中で

カルタゴの平和の話をきくと

今の日本の話を聞いているようで一層現実味を感じた。

(中條学長の本で勉強します)

戦争というものから遠ざかりすぎた日本にとって戦争というものが現実味がなくても

外国にとっては政策の一部であったり

民族のDNAとして排外的な考え方が根強い国も多かったりと

戦争を誘因するものは意外と身近に感じた。

そういった講義を受けて最後に見た中国から流出した日本地図は

今の日本の危険性を大きく表しており衝撃的だった。

今何かしないといずれ日本は中国になる危険性を本当に感じた。

●新聞アウトプット

経済の意味を改めて教わった。

「民を救うために世を治める」

ということで、前に習っただけに

きちんと答えられなかったのが情けなかった。

改めて経世済民、歳出、歳入、GDPなど

勉強しなければと感じた。

東南アジアの発電事業の提携の記事では

経済を発展させ、豊かになれば消費につながるなど

国の成長の一連の流れを考えることができた。

From:大森俊通(東京都出身、琉球大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

●学んだこと

1、田中先生による「防衛学」

日本が自虐的な史観を持っているのは中国、韓国に遠慮しているためだと

思っていたが、それだけではなく戦後の共産主義者が関係しているとのお話を

お聞きし、驚いた。

日本は世界から見ても異常と思えるほどの自虐史観だが、

正直ベンチャー大學に関わるまで私はその自虐史観を信じていた。

学校で第二次世界大戦で日本が仕掛けたのは侵略戦争だったと

教科書で学び、それを常識として身につけていた。

現在の学生の多くは自虐史観を持っているのではないか。

そして、平和主義なんかを何の疑いもせず信じているのではないだろうか。

そう考えるとカルタゴの平和の二の舞なんかが起こってしまうのではないかと

不安になる。

この現状は誰か何かしてくれるだろう、では変わらない。

自分たちが「何とかしなきゃ」と思い、行動しなければならない。

当事者意識を持つことを意識する。

また、私はカルタゴの平和について何も知らなかった。

他にもお話の途中で出てきた単語がいくつか分からず、

ついていけないところがあった。

歴史について改めて勉強していく。

●新聞アウトプット

経済とは何か、という今元さんからの問いに対し、大体は分かりつつも説明できなかった。

人に説明できて初めて理解できたと言えるので、改めて勉強し直せたのは大きかった。

国の国家予算、社会保障費、税収など、国の根幹にかかわる数字をあまり知らなかった。

自国のことですので、基本くらいは押さえておく。

女性経営者の金利削減についての記事で、経済発展はともかく

税収や街活性化のための削減というのは聞いたことがなく、

新鮮だな~と思います。

それでも読み違えたところがあるので、もっとしっかり考えるようにする。

From:牛島知之(熊本県出身、熊本県立大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

●防衛学

自分には本当に日本を愛する心があるのだろうか。

「国のために戦えるか」という統計で日本は各国と較べ、ダントツに低い15%だったという。

低い数字だが、私の目から世間を客観的に見ても納得はできる。

では私自身はどうか。

「戦える」とは答えられない。

自分では留学経験を通じて愛国心がついたと思っていたが、この問いから考えてみると

そうでもないのかもしれない。

愛国心がなくなり、日本という国が滅びるのではないか、と先生はおっしゃっていた。

大戦後、上の問いからもわかるとおり、愛国心は確実に低下している。

日本は国旗である「日の丸」をあまり掲げていない。そのような国は日本くらいのようだ。

フランスの作家であるアンドレ・マルローは「日本は戦争に敗れはしたが、その換わりに

特攻隊を得た」という、特攻隊は信念的に素晴らしいという言葉を残している。

しかし、私たちのほとんどはその特攻隊の精神も生かせていないのではないか。

今回は具体的に日本が滅びる例も見せていただいた。

やはり私は日本という国は残したい。それはほとんどの国民も同じなのではないか。

今からでもできることをしていきたい。

私たちの未来は私たちが守っていかなくてはならない。

●新聞アウトプット

経済とは何か、正しい答えが言えなかったのは恥ずかしかった。

ベンチャー大學生として、必要な知識や考え方がまだ身についていない。

経世済民・・・民のため人のために、世の中を治める。

ちゃんと、自分の中に落とし込む。

From:佐藤洋一(神奈川県出身、玉川大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------●講義の気付き

日本人は「戦争が起こったら、国の為に闘うかという問いに対し、

「はい。」と答えた人は、全体の15%。

北朝鮮が核ミサイルを保有していて、いつでも日本を攻撃できるにも

関わらず、危機感が少なすぎではないかと感じた。

戦後GHQによって、日本の教育が見直され、現在こうなってしまっては、

かつてアメリカの思うつぼである。

カルタゴの平和のお話や、日本語が無くなるというお話を聞いて

いると、恐ろしく感じた。

戦争は間違いなく推奨することではない。

しかし、万が一世界戦争が起こった時、今の日本は間違いなく負ける。

今の平和ボケした日本人にもっともっと危機感を与えるべきだと思う。

そして、危機感を与えるだけでなく、国民全体が、もっと世界の

正しい現状を知るべきだと感じた。

今後、海外の人がどんどん日本に流入してきて、国家意識をもつことが

できれば良いのだが、このまま飲まれていくことだけはあっては

ならないと強く感じた。

From:南出浩(大阪府出身、桃山学院大学卒)JVU4期生ならびにJVU実行生

--------------------------------------------------

●「防衛学」

今回、田中憲明様のお話を伺いました。

世界の国々に対して、ある調査がなされました。

「戦争が起こったら戦うのか」

2000年・2005年のデータを見せて頂いたのですが、日本は両方最下位。

年々ポイントが低下していっているそうです。

カルタゴの平和、という言葉があります。カルタゴは昔、ローマと

領土をかけて争っていましたが、破れてしまった。その原因は何かと

いうと、まさに今の日本のような考え方にあります。

平和主義と軍事に無関心であること。

カルタゴには危機感が全くなかったのです。

今、日本のメディア(NHK、毎日放送、朝日放送)の中には中国の支局が

入っており、情報を操作されています。

危機意識を持っていないと、メディアに躍らされ、カルタゴの二の舞に

なりかねません。

一人一人が、自律・独した個人になる必要があります。

From:井浪康晴(京都府出身、鳥取大学卒)JVU4期生ならびにJVU実行生

---------------------------------------------------

●「防衛学」田中憲明先生

【侵略】

本日は田中憲明先生に講義頂きました。

まず、今の日本人の戦いに出る意識の低さを説明した後、

よく似たカルタゴという国の滅亡を説明し、世界の

侵略の歴史を教えて下さいました。

イギリスが台頭する前、スペインやポルトガルが海賊行為を

好き放題行っていました。"トリデシャス条約(1492年)"

という、「有色人種はどれでも奴隷にしていい。」とローマ教皇

の承認付きの、許しがたい条約があったと田中先生は言います。

「アメリカでもインディアンの殺害が繰り返された。ブラジルも

文化を消された」

そこに根付いた人・もの・大切な文化をこの世から消してしまう。

歴史でそういう事が繰り返されて今の国があること。日本も

他の国も忘れてはいけないと実感しました。

【愛国】

愛国心は、自国の残されて欲しいと思う人・もの・文化を

何かから守るために大切な心です。ただ、極端な方を

見て自分の中にないと思ってはいけないものです。

「誤った自虐的歴史観は、愛国心を失ってしまう。」と

田中先生から教えて頂きました。

日本では海外に都合の悪い情報は伏せられます。

どの様な歴史観があるかで、その情報の受け取り方が違って

くるので、生きていく中で正しい歴史観を持ち

自分の中の気持ちを大切に持つ事が大事だと実感しました。

【日本が変わるには】

投票については、意識を持った人も一票、考えていない人も一票、

在日も一票、いくら意識を持った人が少数いても日本は

変わらないというお話がありました。

一票を投じることは日本では、すぐには変わらないと思えても

失われていくものを守る為に大切な行動です。

結局のところ目先のことだけでなく、将来の日本が

どうなっているか構想して投票することも大切だと先生

の講義で感じました。

From:小林諒也(北海道出身、公立はこだて未来大学院卒)JVU4期生ならびにJVU実行生

---------------------------------------------------

平成25年(2013)【6月12日(水)】 印象学/堤香苗先生(株式会社キャリア・マム 代表取締役)

2013/06/12

コメント (0)

--------------------------------

--------------------------------●1日の流れ

1、『印象学』堤香苗先生(株式会社キャリア・マム 代表取締役)

2、新聞アウトプット

--------------------------------

------------------------------------------------

●議事録

1、印象学by堤香苗社長(株式会社キャリアマム)

学生一人一人の自己紹介。

各自の夢や生き方についてアドバイス。

・面白いと思うことを再現してそれにお金を払う人がいたらそれがお客さん。

・継続できるものでなくてはビジネスとは言わない。

・自分の持っているリソースの中で、一番すぐお金にできるものを事業にすればよい。

・ゴールから考えていますべきことを考えたら時にやりたくないことをやることもある。

・リーダーシップは前から人を引っ張るのではなく、後ろの人たちを後ろから押してあげる。

・営業はできる前提がなくてはいけないのでNOは言わない。できる方法を考えできないならできる人を紹介する。

・自己紹介は具体的に。人の記憶に残らなくては意味がない。

・ビジネスはいくらで、なんぼのもんで、どれくらいの人が来るかを具体的に。

・広い知識は必要。いい加減な知識でも広くたくさん話を聞く。

・起業家は夢とか志を語る。営業は数字を語る。

・理詰めで説得する経営者はちょっとだめ。

・失敗してもやり直せばよい。

・当たり前のことを徹底的にやる。

・新入社員には社長の視点を持っている人がほしい。

・夢が変わるときは変えてもいいけど実体験を通した理由が必要。

・今動く。そのためにやること決める。

・自分は一色ではない。十色のうち、どの一色を出すか?

2、新聞アウトプット

「アスクル、医薬品ネット販売に参入」

・ネット通販業界にネット通販各社が参入する。

・ドラッグストアはどのように安さ以外の価値を提供できるのか。

「観光ビザ条件緩和」

・円安の影響を受けて観光客が増えている今さらに勢いをつけたい。

・観光客の増加が犯罪などのリスクも増やすかもしれない。

------------------------------------------------

●印象学by堤香苗社長(株式会社キャリアマム)

以前見学で堤先生の講義を受けた経験はあったが

前回と変わらず自分の甘い部分をついてくる。

自分の事業を行うなら人を巻き込まねばならず

そのためには自分が事業を行う「なぜ?」という部分を

人に説明できないといけない。

何をするのか、それを早く決めないと

チャンスをつかめなくなってしまう。

少しずつ自分なりに進めているつもりでも

まだまだ遅いと感じた。

堤社長のお話の中では

自己紹介で具体的に話し、

いかに人の記憶に残るかというのが大事というのが印象的だった。

人は事業内容で人を見るのではなく

人を見て仕事をしたいと思う、という話をきくと

自分はまだまだ人の印象に残っていないだろうと感じる。

それはまだ自分に自信がないから

そこまで力強く行けないのだと感じる。

そのためには、堤社長の言葉を借りるなら

当たり前のことを徹底的にやるというのが大事。

●新聞アウトプット

ネット通販については

実店舗を持つドラッグストアが

どのようにネットと店舗を利用していくのかというのも気になるところだった。

タイなどへの観光ビザの条件緩和の記事では

観光客による犯罪のリスクも増えるのではということにもつながった。

From:大森俊通(東京都出身、琉球大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

●学んだこと

1、堤社長の印象学

印象と言うか、内面を考え直すいいきっかけになった。

深く掘り下げて考えることが大事と自分でも認識しているが、

それがどういう思考法で行けばいいのか全く分かっていなかった。

面白いと思った時、それが何故面白いのか考える。

そしてその面白いをどうすれば再現できるのか考える。

堤社長は原点をインタビューなどをしていくうちに気が付いた、と

言われていた。

アウトプットを多くすることもコツなのかなと感じた。

また、自分はネガティブだ、とご指摘を受けた。

失敗した時にできない理由を深く考えず、

「私だから仕方がない」

と思ってしまっていた。

そうではなく、

「今回はたまたま。自分にはもっと可能性がある!

その可能性があるはずの私が、なぜこんなミスをしたのか」

と考えると良いと言っていただいた。

失敗した時、そう考えるように意識をしていく。

1分程度の少しの自己紹介でそこまで見抜ける堤社長は

やはりすごい方だ。

低パフォーマンスの方が高パフォーマンスの方に勝つには

他の人がやりたがらないところを率先して、こだわってやることが

大事とのことだ。

私はあまり効率がいい方ではない。

ここは意識してやってみる。

また、自分の中にはいろいろな自分がいる。

相手がどの自分を期待しているのか考えるとよいと話されていた。

●新聞アウトプット

アスクルが薬ネット販売に参入したという記事と、

観光ビザの条件緩和についての記事について議論した。

アスクルについての記事では、ドラッグストアとどちらが安くなるのか、気になるところだ。

今月から参入し始めるとのことなので、価格比較などやってみる。

どういった結果が出るのか楽しみだ。

観光ビザの条件緩和についての記事では、どういうデメリットがあるのか

考えてみたが、犯罪が微増するかも程度で、大きく問題がなさそうだった。

もしかしたら思いついていないデメリットがあるのかもしれないが、

今後もこの動きは広がるのではないだろうか。

外国の方向けのビジネス、これから加熱するだろう。

自分でも少し考えてみる。

From:牛島知之(熊本県出身、熊本県立大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

●印象学

●印象学まず全員自己紹介をして、それからの印象を実践的に教えていただいた。

私は具体性がないと言われた。

とっかかりがないと。

確かに私の話は無難なものだった。もっと自分の思い、自分というものを

伝えられる自己紹介にしなければならない。

この最初の実践は、誰にとっても有用な、それぞれに直接響く学びだったのではないか。

先生は、世の中で1人になっている人間がいることが考えられないのだという。

そのような人がいる限り、事業は終わらないと。

先生はブレない軸をお持ちだと感じた。

その軸がある限り、歯車は止まらないのだろう。

先生は起業家を中心にお話をされていたが、それは私のような作家志望にも当てはまる。

私も軸を失わないようにする。

「失敗したら、やり直せばいい」という考えが、先生を救ったという。

私もたとえ上手くいかなくても、軸がある限り何度でもやり直す。

From:佐藤洋一(神奈川県出身、玉川大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

●印象学

自己紹介では自分の成長にしか興味のない人間は企業から必要とされないなど

厳しい言葉をいただきました。

実際にその通りだと感じた。社会で生きていくのは一人で出来ることではない、人を巻き込んだり

巻き込まれたりして進んでいくのだ。純粋に自分の利益や成長だけ求めるのはおかしな事だ。

また自分は考え方が厳しすぎるとの指摘もいただいた。

満足よりも改善点が目に付いてしまうためにいつまでたっても満たされない、気を抜いている

ときは自分に負けた時自己嫌悪してしまう。これでは何を目標としているのかわからないし

やりがいも感じないだろう。

もっと自分の魅力について考える習慣を付けよう。

印象というお話ではいかに具体的な話をするか。これが好きで誰にも譲れない!などの

強いこだわりを感じさせるようなプレゼンが大切なのだと教わった。

テクニックではなく思いの問題、話す人の雰囲気がより強烈な印象を与えるのだろう。

堤先生は実行生と5期生で顔つきや聞き方が違うとも言われていた。

言葉にせずとも伝わる決意、そんなものを持ちたい。

講義の内容だけでなく堤先生のシビアなご指摘はとても心に残った。

今までの人生を振り返って優しくアドバイスをされた方よりも厳しい方が人生の

ターニングポイントに関わっている気がする。

苦しい環境を私は好むのだろうか、その考え方を直した方が良いと

いわれたのだがなにあれまた自己分析が広がった。

●新聞アウトプット

アップルのネットラジオの開始について私はむしろネットの音楽がこんなにも

普及しているのに何も手を打たないCD業界に違和感を感じた。

なぜCDはあんなにも高いのか、時代の流れに逆らうのか、制度を変えた方が良いと思う。

まだ日本には無料のネットラジオ音楽はないらしいのでアップルに対抗できるような

新しい音楽ツールを生み出してほしい。

From: 高田朝輝(群馬県出身、北里大学4年)JVU東京校5期生

------------------------------------------------

●気付き

●気付き本日はキャリアマム堤社長の「印象学」。

第一回目の本日は、自己紹介が中心。

その中でも、堤社長の指摘やアドバイスは大変勉強になった。

【営業マン】

堤社長は、

「営業マンは出来ないと言ってはいけない。

出来る前提で、どうやったら出来るかを考えるものだ。」とおっしゃっていた。

私は以前勤めていた証券会社では、自分のお客様にならないと思ったら、すぐ次に行けと教えられていた。

効率を考えるとそれが正しいのかもしれない。

しかし、本当に出来る営業マンはどうしても自分が出来ないなら、誰かを紹介してまでその人のための行動をとる。

その積み重ねが、後々の成果に結びつく。

出来ない営業マンは目の前の数字しか追わないとはこのことだと感じた。

常にこの人のために、自分は何が出来るかを考えるようにする。

【社会のために働け】

働くにあたって、自分の出世のため、会社の利益のために動いている人が多すぎる。

私はべつにこの人たちが悪いとは思わない。

特に会社のために働くのは当たり前のことだと思う。

しかし、まずは社会のために働くという意識が大切だと教えていただいた。

社会を良くすることで、会社の利益に繋がる。

これは出来る営業マンにも繋がると感じた。

社会を良くしようと考えている営業マンは、最低でもお客様のためを考えている。

これが社会を考えず、会社の利益のためとなってしまうと、いずれお客様はいなくなってしまうのではないだろうか。

From:南出浩(大阪府出身、桃山学院大学卒)JVU4期生・実行生

---------------------------------------------------

●講義の気付き

株式会社キャリア・マムの堤香苗社長のお話を伺いました。

刺さる言葉が沢山でした。

・起業家・経営者は、人が身を乗り出すアイデアを言わないといけない。

・1期生は尖ってた。

・あなたは何を面白いと思うのか。

なぜそれはあなたにとって面白いのか。面白いと思う要素はなにか。

・人は理屈では動かない。私は、一人ぼっちの人をなくしたいんだ。それだけだったら

賛同者が集まらないから仕組みを作る。

・夢を語り続けなさい。周りからバカだと言われても語り続けなさい。

・起業家は、会社全方位に注意を払う。

・貧乏・恋愛・事業など経験を積みなさい。

・ゴールが描けていたら、今を耐えられる。

常に走り続けられている堤社長の姿勢が印象的でした。試行錯誤しながら

なんとしても前へいかれる社長の強い想いを感じました。

有難い時間でした。

From:井浪康晴(京都府出身、鳥取大学卒)JVU4期生・実行生

---------------------------------------------------

●1期生からベン大生を見てきた堤社長の、5期生の印象

今回「印象学」ということで、堤社長に相手に与える印象、起業・経営について

講義して頂きました。

5期生は初めて1人1人の自己紹介を見て堤社長が持った印象は、「良い子過ぎる」という

事です。1期生のとげとげしさが無くなったと言われていました。

確かに何事においても、ゼロから作り上げる1期生には勢いやエネルギーはあると感じます。

その後は仕組みが出来てきて、とげとげしさは無くなってきます。

私達ベンチャー大學生も良い子になってはいけず、「こいつら面白いな」と思わせる

個性を失ってはいけないと感じました。

●低パフォーマンスになる可能性のある人のすべき事

今回印象学の中で、低パフォーマンスになる可能性のある人がすべき

事の話をして頂きました。そういう人は、だからこそ皆のやらない事をやるべき。

そういう人は信用を得て、結果成功すると堤社長は言われます。

職場の人、学校の中でも、自分の役割を見つけていかなければならないと感じます。

私も自分が低パフォーマンスになりそうか考え、なりそうだなと感じたら、自分で率先して

皆のやらない事をやっていく様に努めます。

From:小林諒也(北海道出身、公立はこだて未来大学院卒)JVU4期生・実行生

--------------------------------

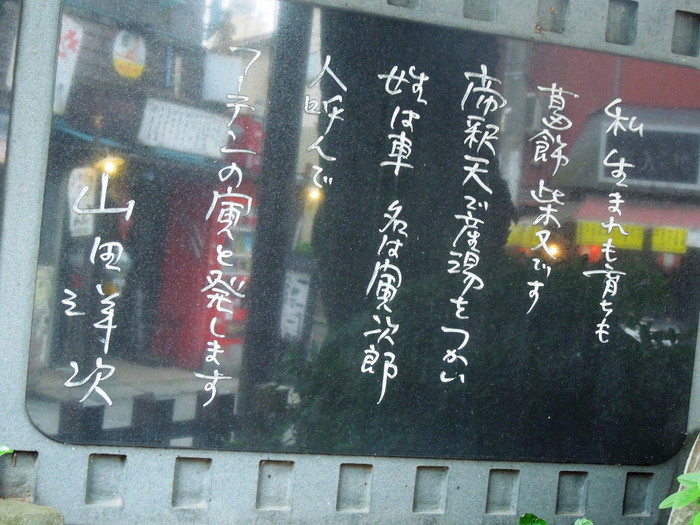

平成25年(2013)【6月11日(火)】 「寅さん記念館」見学

2013/06/11

コメント (0)

--------------------------------

--------------------------------●1日の流れ

1、新聞アウトプット

2、寅さん記念館 見学

--------------------------------

------------------------------------------------

●議事録

10:00 京成柴又駅 改札前集合

帝釈天に移動、参拝

10:30 江戸川河川敷に移動、朝礼

10:45 新聞アウトプット

・9面 個人情報収集 拡がる波紋

・4面 既設公立校も民間解放

11:30 駅へ移動、昼食

12:30 寅さん記念館、山本亭見学

14:30 終礼

------------------------------------------------

●新聞アウトプット

●新聞アウトプット米政府による個人情報収集の記事では

プライバシーか、テロなどからの安全か

どちらが優先されるべきかなどを話したが、

どちらか一方だけになってはそれが危険なので

これからいかに折り合いのつくところを見つけるかというところかもしれない。

管理の甘さという点でも改善が必要である。

国家戦略特区における小中学校の一部授業への民間委託の記事では

教育の質の向上、コストの削減などを目的としているが

国家戦略特区という言葉について理解が不十分な点があったので

次回のJSDのテーマになった。

●寅さん記念館

館内には映画撮影のチームの紹介や

実際に使われたセットによる舞台が再現されたところもあり、

他にも寅さんが生きた時代の解説や

「男はつらいよ」の全シリーズを思い出させる写真や展示など

ファンであればたまらないものがあった。

今の70歳、80歳くらいの人たちにとって

自分たちの生活と「男はつらいよ」の世界は

重なるのではないだろうか。

家族で過ごして、寅さんみたいなやさしいけどちょっと面倒くさいおじさんがいて

もめ事もあったり、思い通りにいかない恋愛もあったりと、

観客が見て共感できる苦労とほほえましい幸福が

「おとこはつらいよ」の今も変わらないファンをひきつけたのではないだろうか。

記念館に来ていたたくさんのご高齢の方々は

その時代の話や出ていた俳優についての話をしていて

皆さんとても楽しそうにイキイキしていた。

「男はつらいよ」の本当の魅力をわかる世代は

どんどん少なくなるかもしれないが

あの世界観に惹かれる若い世代も多くいると感じた。

以下、昨日の気づきです。

1、寅さん再び柴又に戻るまで20年。再開したさくらの驚きも納得。

2、戦時中は寅さん、さくらは兄弟二人で過ごした。父は南方へ出征中。

3、寅さんのしゃべり方。人の目を見て語りかけるような時と空を見て

風景を思い描きながらしゃべるとき

4、年表を見ると美空ひばりのデビューは昭和23年(11歳)。

苦しい時代を支えた歌だから絶大な人気につながったのだろう。

5、奈良の東大寺の戸籍帳によると1300年前に嶋俣(現在の柴又)に

孔王部刀良(あのほべとら)、孔王部佐久良(あなほべさくら)という人が

いた。しかも偶然らしい。

6、葛飾の地名は1800年前から。

7、戦争から柴又に帰ってきた人で「兵隊寅さん」という人がいた。

8、寅さん埴輪が発掘されたのは偶然渥美清さんの命日

9、マドンナは同じ役者でも別の回で別人のマドンナをやっていたりもする。

10、寅さんの原形として、「馬鹿シリーズ」というものがあり、

それについて山田洋次監督は「この映画が観客にとっておかしいとすれば

俺にも喜劇というものが作れるかもしれない。

と映画館の暗闇の中で思ったことを今でも覚えている」とのちに行っている。

11、山田洋次監督のサスペンス作品は唯一1作で「霧の旗」

12、山田洋次監督発言の中から一部抜粋

「庄内藩とか会津藩の侍たちは、貧乏を自慢したといわれている。

貧しいということは身の回りが清潔だということなんですね」

From:大森俊通(東京都出身、琉球大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

●学んだこと

●学んだこと1、新聞アウトプット

アメリカが国民の通話記録などを集めていたことについての記事と、

公立校が既設校でも民間に開放されることについての記事を

議論した。

アメリカの通信傍受などについての記事では、国民の個人情報の保護と、

テロ対策での国の管理のどちらが重要かという話になった。

やはりここは難しい。どちらの考えも分かるだけに一概にどちらがいいと言えない。

知識を増やしてどちらがどうだと言えるようになる。

公立校が既設校でも民間に開放される経済特区についての記事では、

まず公立校が民間に開放されて双方にどんなメリットがあるのか議論した。

意見はいくつか出たが、経済特区についての知識が浅く、

どのくらいの広さでいくつの学校が対象なのかなどがわからず

迷走気味となった。

勉強してもう一度改めて考える。

2、寅さん記念館見学

[気付き10個]

1、駅前はまさに下町という雰囲気で、意図的に下町の雰囲気を出しているように

感じた。

2、東京という都市は、駅ごとに雰囲気が違い、一概に都会、という言葉では

表せられないほど多くの顔を持っている。

3、寅さんは義理堅く、良い人ながら騒動をたくさん引き起こしたため、本人の

いないところでも話題がのぼり、結果愛されているのかなと感じた。

4、記念館は、映像、音、匂いと体全体で男はつらいよの世界を感じることが

できる。

5、ご年配の方が多く来られていて、映画はずっと昔に終わったにもかかわらず、

相変わらず多くの人に愛されているのだなと感じた。

6、ワンパターンともいえる展開が固定ファンを安定して付けることが出来ていた

要因なのかなと思った。

7、記念館の各所に遊び心があり、発見すると思わず微笑んでしまう。

こういう細かい遊び心がまた来たいと思わせていると感じた。

8、山田洋二ミュージアムや山本邸にもチケット一枚で入れる。

近くと連動して人を集めようとされている。

9、埴輪が出土されたときに、「寅さんに似ている」と寄贈されたそうだ。

貴重な埴輪とのことだが、出土した時に寅さんが思い起こされるほど、

寅さんは日本全体に浸透しているのだなと感じた。

10、帝釈天通りの店に寅さんのフィギュアがあり、駅前には銅像があり、

街中には明台詞が飾ってあるなど街全体で寅さんを押していた。

人とはちょっと違う豊かな経験、身分やお金にこだわらない姿勢、

分かりやすいといってもいいほどの性格、

毎回起こす騒ぎなどが今なお愛されている要因の一つだと思う。

今はこういう、道から外れながらも楽しく気ままに生きている人というのは

減っているように感じる。

心から余裕がなくなっておかしな方向へ向かっているのではないかと思う。

今の私たちに必要な休息を寅さんは与えてくださったように思う。

From:牛島知之(熊本県出身、熊本県立大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

●「寅さん」への気づき

●「寅さん」への気づき1.記念館の説明が丁寧。映画を観ていない私でも、すぐに入り込めた。

2.展示の工夫によって、記念館はいくらでも面白くなる。とても

作り込まれていて、映画への愛の感じる記念館だと思った。本物のセットを

使っているという、プレミア感も良かった。

3.五感で感じられる。匂いなどまで。フィクションのものだが、時代が

感じられて懐かしく思う人も多いのでは。

4.『男はつらいよ』独特の笑い。あまり爆笑するという感じではない。

くすくす笑える。日本の日常風景に近い?私はとても好きだ。

5.寅さんの魅力。憎めない愛すべき人物。面白いし、渥美清さんの演技、テンポが絶妙。

幼く、空気が読めない困ったところもあるが…それも喜劇の主人公ならちょうど良いのでは。

落ち着く場所ができない、可哀想な人物でもある。

6.寅さん埴輪。

柴又から出土した埴輪が帽子を被っていて、寅さんそっくりだった。その昔は

「あなほべのとら」という男性や「あなほべのさくら」という女性が、

柴又に住んでいた記録があるという。偶然か?

しかも出土した日は渥美清さんの命日だったという…

すごい。

7.作品の時代の魅力。裕福とは言えない労働者。しかし日常に満ちる

温かい笑い、幸せ。羨ましくもありました。

8.映画というものの巨大さ。多くのスタッフの存在。例えば助監督だけで4人。

照明さんがいなければセットは映らない。沢山の大道具、小道具が必要。音楽

のみならず、効果音も大切。

9.これこそ日本風景?外国人にも人気。

『男はつらいよ』は海外にも人気だとのこと。日本を知ることができるからだとか。

10.柴又の魅力。映画でもそうだが、柴又自体が、古き良き商店が並ぶ素敵な街。ぜひまた行きたい。

以上です。私はすっかり寅さんに魅了されてしまいました。

最高に、いい記念館ですね。

父親が『男はつらいよ』の大ファンで、父はここを訪れたのかな…と考えると、

目頭が熱くなりました。

想いは強かったですが、きちんと観たことがなかったこの映画に、やっと向き合う

ことができそうです。

実家に帰ったときに、DVDで絶対に観ます。

ありがとうございました。

From:佐藤洋一(神奈川県出身、玉川大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

RSS 2.0

RSS 2.0