東京校の講義レポート

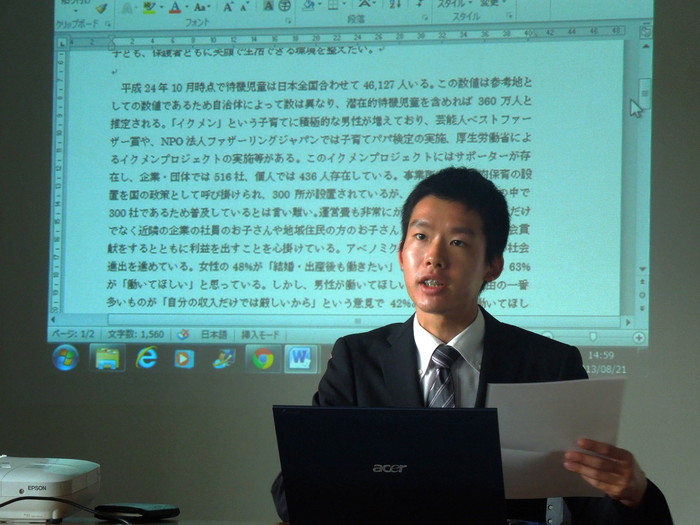

平成25年(2013)【8月21日(水)】 事業創造/鳥越昇一郎先生(マーケティングウィング鳥越事務所 代表)

2013/08/21

コメント (0)

--------------------------------

--------------------------------●1日の流れ

9:00 朝礼、掃除

9:40 新聞アウトプット

10:45 「事業創造」講義 第一部/鳥越昇一郎先生

京都研修等フィールドワーク発表

11:45 休憩

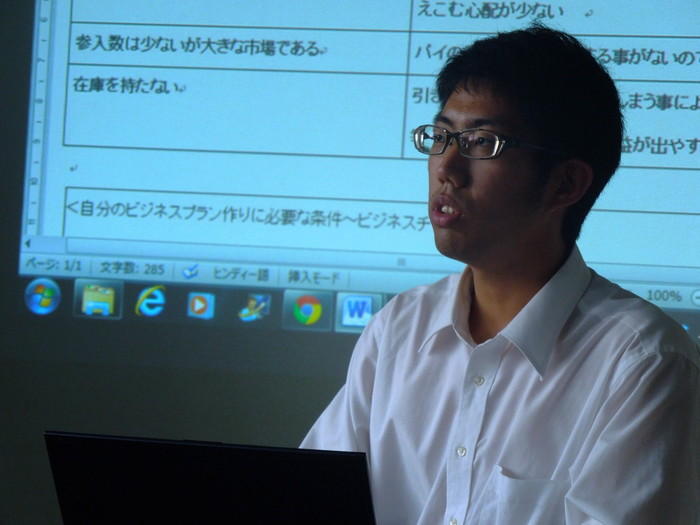

12:45 事業創造講義第二部

・ビジネスプランの目的

1、事業の素晴らしさをまとめる

2、文章化して問題をチェック

3、バージョンアップの明確化

4、必要な活動の把握

5、成立可能性の判断(具体化)

・ビジネスコンセプト

ターゲット、バリュー、システム、コミュニケーション(TVSC)

・SWOT分析(SO分析)

・オズボーンのチェックリスト

・先輩のビジネスプラン事例

・5期生、5期生'のビジネスプラン活動報告

自分の事業のビジネスチャンス

私の事業の強み

有望なビジネスチャンスの条件

志について

16:00 終礼、解散

--------------------------------

●新聞アウトプット

・約束を守る、ということは時間管理

これから社会人になってからも

きついスケジュールの中で

取引先など人との約束を守らなくてはいけない。

そのためには日頃からの時間管理が大事になる。

まだ自分に甘さがあり、たまに期限を守れないことがある。

一度でも約束を破れば信頼を失うということを肝に銘じて

これからに望まなくてはいけない。

・事業創造

今回は自分の事業創造を取り巻く環境についても整理して考えてみた。

海外でも活躍できるこどもを教育するということで、

こども、保護者、国際関係、政治、観光など

現在の日本の状況を整理してビジネスチャンスを考えることができた。

ただ教育のカリキュラムであったり、

こどもを将来どのようにしたら成功と考えられるかという点で

不十分な点があるためもっと細かくまで

詰めていかなくてはいけない。

・TVSC

ターゲット、バリュー、システム、コミュニケーション

がビジネスコンセプトを作るうえで大切になる。

コミュニケーションに関して言えば

どのように情報をお客様に発信していくかが大事である。

このTVSCを忘れずビジネスコンセプトを考えよう。

From:大森俊通(東京都出身、琉球大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

●学んだこと

●学んだこと・新聞アウトプット

LINEがネット通販を始めるという記事について議論した。

LINEの事業モデルを松本さんが詳しく説明してくださったが、

自分は良く使うにもかかわらず分かっていない面が多くあった。

どういう形で儲けを出すのか、どうやってヒットさせたのかということに

もっと興味を持つ。

ネット通販を始めるのに人数にいきなり上限があるという状況があるが、

LINEという独特の閉じた雰囲気にうまくあったモデルで作れば

ヒットも十分可能だ。

どんな事業モデルを作るのか見て いく。

・事業創造

事業を創造するにはコンセプトを明確にしなければ絶対にうまくいかない。

しかし自分の事業にはコンセプトが欠けている。

そのために収益モデルや実際の事業の中身もあやふやになってしまっている。

自分の調査や掘り下げが足りないため、

もっと業界そのものに詳しくなり、一家言を言えるくらいになる。

そのためにも今後はネットや本での調査だけではなく、

実際に働かれている方へのヒアリングもしていく。

自分の事業のコンセプトが見えれば、自分が大事にしているものを

改めて発見できるはず。

自分の夢のためにもしっかりやる。

From:牛島知之(熊本県出身、熊本県立大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

●ビジネスプラン

今日は初めて自分の考えたビジネスの発表をしたが、自分の甘さ、

足りないところがよくわかった。

まず課題の内容が薄く、自己本位すぎたので、全然伝わらなかった。

ビジネスプランは伝わらないと意味がないということを学んだ。

他にも調査やヒアリングをしなければいけないこと、お客さんの

ニーズをはっきりさせること、表現の曖昧さをなくさなければ

ならないなど、たくさんのアドバイスをいただいた。

今回は自分のやりたいことをただ発表しただけのようになってしまったが、

次は早くに取り組み、しっかり調べてビジネスプランから内容の

充実したものを作り上げたい。

鳥越先生の講義からも大切なことを教えていただいた。

ターゲット、バリュー、システム、コミュニケーションという

事業創造の基本戦略は、事業を考えていく上で欠かせないものだろう。

本音の意見をいただける、とても意味ある環境がとてもありがたい。

こうして次の目標を書くだけでなく、確実に実行する。行動する。

他の人へのアドバイスも上手くできるようになる。

質問だけで、いいアドバイスができなかった。

もっと勉強して、お互いに磨き合えるようになりたい。

From:佐藤洋一(神奈川県出身、玉川大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

●新聞アウトプット

●新聞アウトプットSNSの違いを意識的に分析し、

ビジネスモデルを考える。

こういった、企業の違いや強みを読み取り、

自身のビジネスモデルに

取り込むなどをこれからして行かなければならない。

●京都研修の振り返り

少し離れ、一番印象的なことは何か。

自分にとっては、帰ってからの

手紙の返信が一番心に残った。

心配されていたと同時に、相手にとっても、

思い出になったとのみねが書かれていて、

自身の大事な経験となった。

●ダッシュ生のビジネスプラン

他者のビジネスを考えることで、

文字通り、客観視することができ、自分のビジネスプランを

考え直すことができた。

●事業創造

自身の事業の採算が本当に取れるのか、

損益分岐点などの数字や

実際のお客様になるお店への

ヒアリングが次までの課題となった。

また、別のプランも同時に考えるように

進められたので、別のプランも思いつき次第、

形にして行きたい。

From:高岸知広(兵庫県出身、金沢学院大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

平成25年(2013)【8月20日(火)】 人生を考える/高瀬拓士先生(株式会社日本コンピュータ開発 相談役最高顧問)

2013/08/20

コメント (0)

--------------------------------

--------------------------------●1日の流れ

10:00 講義「人生を考える/高瀬拓士先生

(日本コンピュータ開発 相談役最高顧問)」

・高瀬社長の生い立ち

・日立製作所入社、コンピュータ開発へ

・京都の会社へ転職、取締役工場長に

・アメリカでの子会社設立、経営

・日本へ帰還、日本コンピュータ開発経営

11:45 高瀬社長と会食、懇談

・熊本講演で出会った、たくましい女性経営者達

・NCKの本の出版

・注目されるコマ大戦

12:07 ビデオ鑑賞

・障がい者雇用

・海老名工場の写真

12:30 講義終了、近くのマクドナルドへ移動

13:00 新聞アウトプット

・対話アプリ10億人突破(高岸)

LINEの可能性について

・街の喫茶店 チェーン化(佐藤)

街の喫茶店はどうなるのか?

14:10 終礼

14:32 解散

--------------------------------

●高瀬先生講義

●高瀬先生講義・行動指針「本音で語ろう」

これができないから社会に閉塞感が生まれる。

社内でも同様に本音で語ることができないようなら

その場の流れや上司の意向に従わざるを得ない状況も生れるだろう。

高瀬先生の場合、本音を語れるような独自の社風にするため、

日本コンピューター開発を親会社の意向にも従わない会社にした。

そういった伸び伸びとしたところと、 誠心誠意に社会への貢献を

目指しているのが高瀬社長のように感じた。

・行動指針「出来高だけではなく、努力や誠意を含めて評価する」

失敗も含めてその過程も評価することが大事である。

アメリカから来た成果主義は日本人を傲慢にもしてしまった。

採用や配属の仕方が全く違うのに、自分が成果を上げたのだからと

会社を無碍(?)にしたり、他赤字部門で働いている人を差し置いて

自分の成果の主張ばかり するのはおかしな話。文化的背景の違う

アメリカの仕組みをそのまま持ってきたのがおかしいのだろう。

グローバリゼーションは単に外国の真似することではなく、

自国の良いところを維持しながら、外国の良いところを日本社会に

適するように消化して取り入れること。

日本のよさまで捨てて真似することではない。

・大事なのは年相応な基礎人間力と学力を持っていること

ベン大生は志も含めて大きなことを言うが

学生時代の学びが不十分で未熟なまま、大きなことを言うだけでは

中身が伴って来ない。

大事なのは、先ずは年齢相当の人間的成長に努め、その上で社会を見ると、

自分が何をしたら良いのかが分かってくる。

ベン大生活で様々な講師にお会いして体験や意見を聞いたり、 歴史施設を

巡るなどして学び、先ずは力量を身につけ、社会を見る 冷静な目線も大切である。

・今の社内教育は企業戦士を育てるだけ

高瀬先生が働かれていた時代の日立製作所では社員教育が充実しており、

社内教育で高等教育を受け、東大で学ぶこともできたそうだ。

今の教育との違いは地域・社会、そして企業も一緒になって人を育てるという感覚だろう。

今の社会では、親の子育ても教育も、人が育てるというよりお金が育てている

ような状況の為、お金が必要になり、お金が足らず、少子化にもつながる。

教育で一番大事なことは、内容云々以上に地域社会が人を育て、それが社会

に還元されるという構造に感じた。

From:大森俊通(東京都出身、琉球大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

●学んだこと

●学んだこと・高瀬拓士先生の講義

人生というテーマで高瀬先生の社会人人生を話していただいた。

英語も話せない状況でアメリカで会社を作るなど、

そんなことできないと思うような状況でもなんとかし、

結果を積み上げてきたという中で、一貫して筋を通してこられた姿勢がすごい。

自分は少しの困難であきらめてしまうことが多いが、

高瀬先生を見習い、何とかする方法を模索して実行する。

お話の中で、まずは基礎学力などの基礎をつけて年相応の大人になることが必要だ、

というお話が特に印象に残っている。

ベンチャー大學に入って半分を過ごしたにもかかわらず、

自分はや るべきことができていなかったり、元気がないといわれたりすることがあり、

基礎がなっていないと改めて気付かされた。

社会人としての基礎を学ぶために入ったはず。

改めて自分の態度、行動を見直すいい機会となった。

態度・行動を改めて基本を徹底する。

アメリカへの子会社つくりに当って、賃金が安いからという理由で海外進出をするという

考え方はとらなかった。 それは安い賃金で利益を搾取して、給与水準が上がったら引き

上げるという考えが嫌だからだったそうだ。

そういう考え方ができることそのものがすごいと思うし、

目先の利益よりもそういう道理などを重んじられる姿勢がかっこいい。

こういう姿勢をを私も見習い、実行する。

うまいことしてやろう、と考える人はどこかでばれる。

日ごろから良いことをして、目先のこと以上のものを見ることができるようになる。

From:牛島知之(熊本県出身、熊本県立大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

●人間力と志

第二回目となる高瀬拓士先生の本日の講義は、先生ご自身の人生についてのお話でした。

貧しい家庭に育ったゆえに普通高校、大学進学を諦めなければ

ならなかったということですが、

それからのチャンスをことごとく掴み、勉強できる場ももらい、

結果も残すのことができたということです。

環境に恵まれてきたようにおっしゃっていましたが、

先生の成功はチャンスを掴んで乗り越えてきた「人間力」にあると感じ、

その力が並の人と違うのだろうなと思いました。

先生はその力の元は、「貧しかったが幸福だった幼少期」にあるように

おっしゃっていました。

今の日本の多くの人は、金持ちだが不幸。

育ってきた土壌から生まれる差はとても大きいだろうなと思います。

私たちは貧しい幸福を体験するには遅いですが、高瀬先生のような

お話を聞いて実行していくことで、人として変われるのではないかと思います。

高瀬先生がご自身の会社で定めた二つの行動指針も印象に残りました。

・本音で語る。

・出来高だけでなく、社員の努力も評価する。

の二つです。

高瀬先生のお話は、全て本音なのだと感じました。

だからこそ説得力もあるのだろうと。

ベンチャー大學に対する厳しいご意見もいただきました。

しかし、先生はおっしゃいました。

大いに差し障りのある話をしなければならない、差し障りのある話を

聞かなければならない、と。違う意見をたくさん聞いて、自分の考えを

作り上げていかなければならないと教わりました。

それには本音でなければ意味がないでしょう。

裸でいることの大切さをまた学ぶことができました。

私も本当の意見で生きていける人間になります。

自分だけ楽しむという生き方は社会を利用しているといいます。

高瀬先生は「言うこととやることが一緒でなければならない」という

信念のもと、社会のために、日本のために、「志」をしっかりと掲げて

働いてきたのだと思います。

高瀬先生は最後に人生で一番大切なのは「人間力と志」とおっしゃいました。

私もこれから様々なお話を聞いて人間力をつけ、志を高く掲げて、

長い人生を駆け抜けていきます。

From:佐藤洋一(神奈川県出身、玉川大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

●1分間スピーチ

●1分間スピーチ今日は、久しぶりということもあったが、

声が小さく、話もまとめ方が下手だった。

最初の出番だったので、

もっとしっかりとしなければならなかった。

次は、声に気を付けてアウトプットするようにしたい。

●高瀬拓士先生の講義「人生を考えよう」

高瀬先生のお話を聞き特に感じたことは、

普通が間違っているという事を感じられているといことです。

「人生の楽しみ方」

最近の流行りである人生を、楽しむではなく、

楽しむところを自分でつくる。

社会や日本を一方的に利用するだけではなく、

自分も社会の維持発展に何らかの形で貢献すること、

それが一人の日本人としての責任だと言われていた。

「努力を評価する」

従来の成果主義のように、出来高だけをみるのではなく、努力も評価する。

誰かに決められて、たまたまやったことなのか、

または、自分一人で決めてやったことなのかなど、

一人の意思を大事にし、利益は一人ではなく、

全体で共有することを大切にしているようにする。

「社内教育」

今の若者は、社内教育を基準として、

会社を選ぶ人も多く、自分もその一人であった。

しかし、今の会社で行われる教育は、

企業のコマを作り出すためのものになっており、

一人の人間を育てるものではない。

教育を施されたとしても、

それは、会社の利益にのみ還元され、

社会に貢献がされない。

自分たちベン大生は、社会に貢献するために、

何ができるかを考え取り入れた

ビジネスモデルを考えて行かなければならない。

「ビデオ鑑賞」

障がいを持った人のためと思って作った制度より、

働く中で、彼らが仕事をし易い様に工夫して作った制度の方が、

役に立ったという話が印象的だった。

From:高岸知広(兵庫県出身、金沢学院大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

・新聞アウトプット

チャットアプリが注目されているという記事と、

ネスレが喫茶店に看板を貸し始めるという記事について議論した。

チャットアプリについて、今日本ではラインが広く使われている。

過去のやり取りもメールのようにいちいち開かなくてもぱぱっと見れるし、

広告も自分の興味のあるものを能動的に見ることができる等、

企業で使っているところも多くあるそうだ。

個人の視点からしか普段見ないが、確かに企業目線でも遠くの人と

会議をし、議事録も書かなくていいなどメリットが大きい。

今後どんな使われ方が出てくるのか見ていく。

ネスレが喫茶店に看板を貸し始めるという記事で、

仕組みとしてお互いにwinwinの関係にあることがいいなと感じた。

また、看板貸しでいくということは雰囲気などは店によって違い、

本当に味(香り)のみで勝負ということだ。

ネスレのコーヒーを意識して飲んだことはないが、どんな味なのか少し気になる。

流行るかどうかが一番大事なので、見かけた時はのぞいてみる。

●一分間スピーチ

静岡県富士市のB級グルメであるつけナポリタンを軸とした、

地域の活性化についてスピーチした。

お盆休み前のスピーチで指摘されたことを意識しながら発表したが、

声の大きさと時間配分に対しての配慮が足りていなかった。

松本さんが最初の一声で指摘して下さらなければ、声を出せない

ままでスピーチをしていたことだろう。

ハッキリと声を発すること、特に出だしにおいては、印象を変える

要素となりうるだろうと感じた。

また、規定時間を越えて焦るのではなく、1分間の中に、

どうにかして収めてスピーチをしようという意欲が、自分には必要だ。

●講義での気付き

(株)日本コンピュータ開発の高瀬拓士先生から、人生を歩む

上での考え方の基本を、ご自身の経歴を交えて御教授いただいた。

グローバル化が日々進む現状の日本の奇妙な点を変えていくためには、

アメリカ発の、形を真似ただけの成果主義を脱し、日本文化に

沿うような企業風土を広めることなのではないだろうか。

それが、個人の幸福感の増進を促し、ゆくゆくは、日本という国と

しての個性を磨くことに繋がり、真の意味でのグローバル化が起こる。

以上が、高瀬先生のおっしゃられたことを私なりに解釈した結果である。

単に英語が話せるからという理由で、国際人になれるのではない

ということを、高瀬先生の海外での経験のお話も含めて、学ばせていただいた。

また、細かいことではあるが、講義中、高瀬先生は「人間に

完璧な人はいない」ということをおっしゃられた。その後よく

聞いてみると、先生自身が、「~と、私は思います」という風に、

全てを結論づけないような言い回しをされていたことが付いた。

あくまで、これは一つの意見であって、より様々な物の見方が

できる、という高瀬先生のお考えの表れだったのだろうか。

今日の講義には、これからの人生を考えるためのヒントが多く、

特に、今出来ることを、出来るときに、精一杯、信念を持ってやる

ことが、初めの一歩だと感じた。

From:和田将寛(神奈川出身、富士常葉大学1年)JVU東京校5期生ダッシュ生

--------------------------------

●「生き方について」

●「生き方について」日本コンピュータ開発相談役の高瀬拓士先生のお話を聞かせて頂きました。

本質的なお話でした。

なぜ起業をするのか。

行う事業にどんな意味があるのか。

起業するのであれば、この問いに、自分も相手も納得させられる答えを

持っていないといけない。

答えられないようであれば、まず基礎を固めて、自分をしっかり

作ってから起業をすべきで、そうすれば、自分が何をやるべきか

自ずと見えてくると、教えて頂きました。

仮に起業をしたとして、何をもって成功というのか。

お金を稼げたら成功か。モノやカネがあれば幸せか。

そこをしっかり考えないといけない。

高瀬先生は、小さい頃、貧しい家計で育ったそうです。

しかし、それが良かったと言われます。

今の子は、1つでも思い通りにいかないとキレる。

しかし、高瀬先生の幼い頃は、何か1つでも良いことがあると

幸せを感じられた。

どちらが幸せか。

僕は、幸せや成功について勘違いをしているかもしれない。

それが生き方にもつながってくる。

From:井浪康晴(京都府出身、鳥取大学卒)JVU4期生ならびにJVU実行生

---------------------------------------------------

●会社で大事にしている、2つの行動指針

人を育てるうえで、日本コンピュータ開発様が大切にする、2つの行動指針に

ついて教えて頂きました。

一、本音で語る

二、出来高ばかりでなく、 誠意・努力も含めて評価する

です。

未だに日本は成果主義のために、会社では失敗を周りに言いずらく

なっていると先生はおっしゃいます。

失敗をしてもごまかさず、一生懸命した失敗は許し合える環境。

伸び伸びと働ける社風は大事です。

二つ目の行動指針は、日本企業で働く人は、アメリカの成果主義と

同じ考えで、個人が成果の対価を主張をするべきではない、

とおっしゃっています。日本では会社の都合で自分の勤務先は

配属される、一方でアメリカはまず先にプロジェクトを立てる。

人の評価は売り上げだけでは計れないので、会社の行動指針として

きちんと誠意や努力を認める環境である事も、人を育てる上で

大切なのだと感じました。

●自信なんて無い。ただ目の前の事に真剣になる

高瀬先生は日立製作所に入社した後も、当時赤字だった

愛知県の工場の取締役になり会社の建て直しをしたり、

その工場の命令でアメリカへ行かされ、会社を作ったりと

人並み以上の苦労を経験をされています。

先生は「出来る自信なんてなかった。ただ、やるしかなかったから

努力したらできてしまった」とおっしゃっています。

しかし、先生の断らずただ目の前の事に誠実に向かう姿勢と、

何があってもへこたれないたくましさがあるからこそ、

ここまでやって来れたなのだと感じさせて頂きました。

社会や人生とは初めての事だらけで、任された事を出来る自信が

初めからある方は稀だと思います。

ただ自信はないけどやるしかない状況のとき、断らずに目の前の事に

一生懸命になれる高瀬社長の様な方と、諦める方で差が出てしまう

のだと感じました。

私も途中で諦めて、「あの時やっておけば良かったな…」と後で

思い返すことがよくありますが、ただ目の前の事に真剣に臨み、

がむしゃらに出来る事を尽くせる人間を目指します。

そして自分の為だけではなく、日本の国の役に立てる仕事を

したいです。

From:小林諒也(北海道出身、公立はこだて未来大学院卒)JVU4期生ならびにJVU実行生

---------------------------------------------------

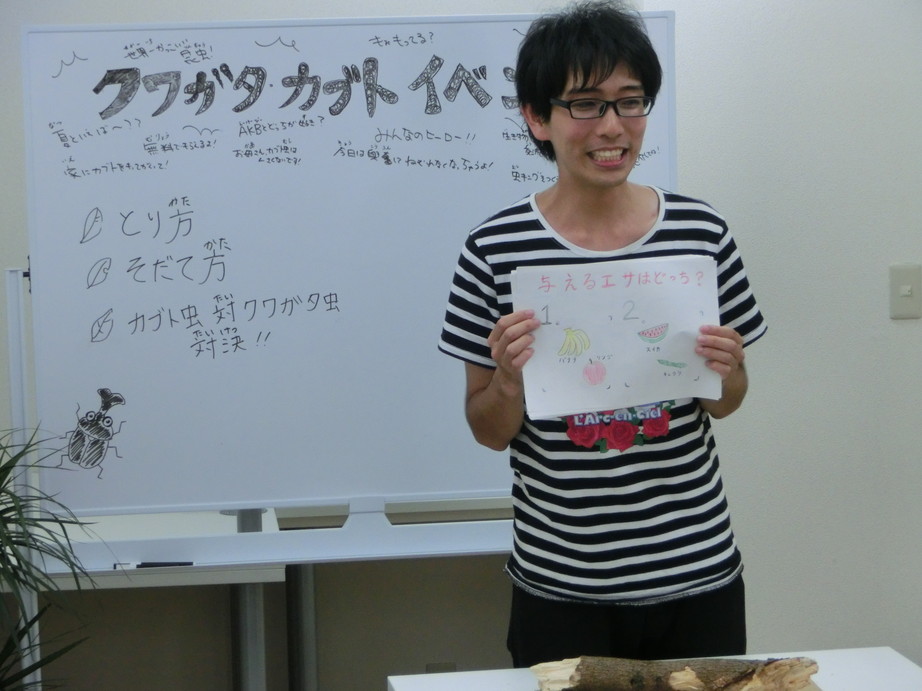

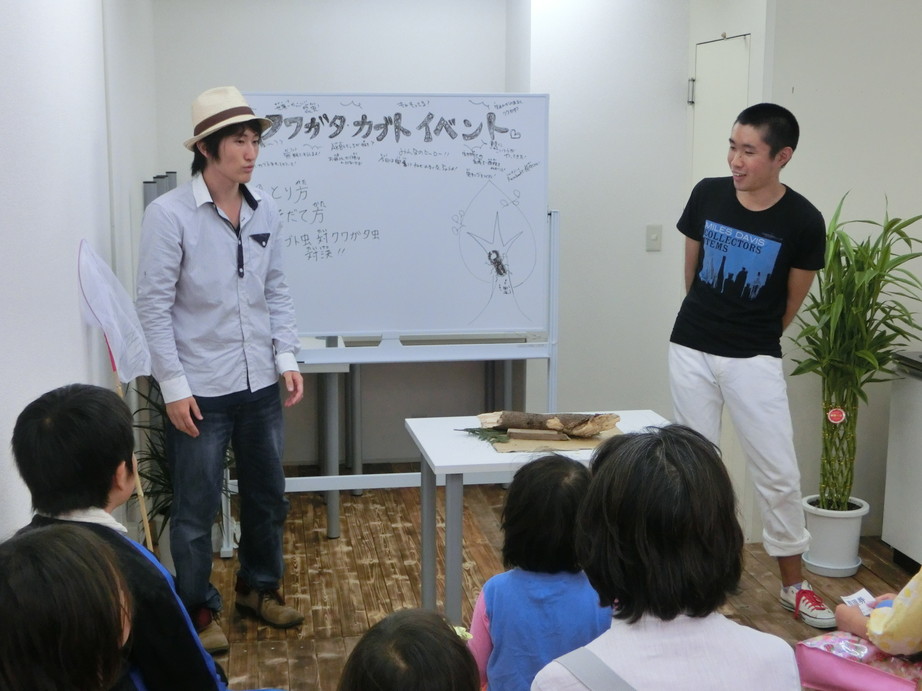

平成25年(2013)【8月10日(土)】 世田谷松陰神社通り教室 開校イベント「クワガタ・カブトムシ無料配布」開催」

2013/08/10

コメント (0)

--------------------------------

--------------------------------●1日の流れ

1.イベント準備

2.世田谷松陰神社通り教室 開校イベント

「クワガタ・カブトムシ無料配布」開催

9:00 集合、朝礼

9:30 リハーサル

・本番のように通しでリハーサル

・反省会

10:30 準備

12:00 交代で昼食

13:00 松陰神社通り教室の開校イベント 第一部開始

①カブトムシ、クワガタの捕まえ方

②カブトムシ、クワガタの育て方

③カブトムシ、クワガタ対決

・各自パート毎に分かれて講座

・終了後にカブトムシ、クワガタ無料配布

14:00 第二部開始

15:00 第三部開始

16:00 片付け

18:00 打ち上げ

--------------------------------

●リハーサル

●リハーサル自分たちがやったのは幼児向けで

寒い・・・とのことだった。

子どものイメージがうまくいってなかったのだと感じる。

佐藤さんと二人での発表だったのに

二人での打ち合わせや練習が足りなかったと感じた。

つかみの流れやテンポなど

聴きやすく飽きないように

聴き手のことを考えて内容を考えなくてはいけなかった。

●イベント開始

実際に発表をしてみると

1回目はあまり改善されてなかったのか

反応が良くないように感じた。

練習がきっちりできてなかったのが

発表の時の恥ずかしさや

子どもの反応を探りながらやるような

変な間を作っていたのかもしれない。

2回目は佐藤さんに代わって和田さんが

発表に加わったが、

上手に笑いを入れてくれたことで場も和んだ。

虫の捕まえ方の説明も当然大事だが

笑いをどのように入れるかというのも

事前に相談してうまく取り入れるべきだった。

3回目は佐藤さんともう一度やったが

幾分かよくなっていたと感じる。

ただ自分の反省としては

発表の時に具体的な数字を使ったが

有効な使い方ではなかったことだ。

これからは言葉の一つ一つにも

聴き手にどういう印象を与えるのか

ということを考えながら発表をしていく。

From:大森俊通(東京都出身、琉球大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

●学んだこと

・イベント開催準備

リハーサルや場所のセッティングをした。

まずリハーサルを今元さんに見ていただいたが、

小学生ではなく園児向けになっているとご指摘を頂いた。

私はあまり小学生と関わることがないため、実際より

幼いと思い込んでいた。

その分、子どもがおられる今元さんは実情を正確に把握されていた。

関わってみなければ実情が分からないという良い例だ。

ベン大で関わらせて頂いている世界以外にも、

自分で世界を広げていかなければ。

・イベント開催

イベントを実際に行ってみるとクワガタやカブトムシを

配る人の配役など想定していなかった部分があった。

今回については実際にやってみたからわかったこととも

言えるが、はじめから最後まで通してリハをしたり、

一人ででも流れを考えてみれば必要なことは分かったはず。

事務局に全て任せて、自分たちは与えられた環境に

身を任せてしまっていた。

こういう部分が受け身と言われる所以。

全体を通して自分に何ができるのかもっと考えなければ。

意見を多少言おうとも根本を考えなければ同じことだ。意識する。

From:牛島知之(熊本県出身、熊本県立大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

・イベント開催準備

リハーサルや場所のセッティングをした。

まずリハーサルを今元さんに見ていただいたが、

小学生ではなく園児向けになっているとご指摘を頂いた。

私はあまり小学生と関わることがないため、実際より

幼いと思い込んでいた。

その分、子どもがおられる今元さんは実情を正確に把握されていた。

関わってみなければ実情が分からないという良い例だ。

ベン大で関わらせて頂いている世界以外にも、

自分で世界を広げていかなければ。

・イベント開催

イベントを実際に行ってみるとクワガタやカブトムシを

配る人の配役など想定していなかった部分があった。

今回については実際にやってみたからわかったこととも

言えるが、はじめから最後まで通してリハをしたり、

一人ででも流れを考えてみれば必要なことは分かったはず。

事務局に全て任せて、自分たちは与えられた環境に

身を任せてしまっていた。

こういう部分が受け身と言われる所以。

全体を通して自分に何ができるのかもっと考えなければ。

意見を多少言おうとも根本を考えなければ同じことだ。意識する。

From:牛島知之(熊本県出身、熊本県立大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

●開校イベント「カブトムシ・クワガタ無料配布」

●開校イベント「カブトムシ・クワガタ無料配布」13時、14時、15時と、3回行った。

9時に集合し、始まるまでの時間を準備とリハーサルに使った。

考えてきたリハーサル通りやってみると、対象年齢が

低すぎて寒いと指摘された。

幼稚園児対象のようになってしまっていて、年齢の

感覚が掴めていなかったことに気づく。

話し口調など、場に合ったものに臨機応変に変えなければ

ならないと思った。

井浪さん、牛島くんによる、カブトムシ・クワガタ対決の

リハーサルは完璧だった。

13時からの捕まえ方講座を大森くんとやったが、散々なものだった。

テンポは悪いし、声も出ない。抑揚もつけられなかったし、

反応も悪かった。初めに子ども達が入ってきたときは

気分が高揚して楽しくなって、上手くいくのではと思ったが、

いざ前に立つと全くできなかった。

伝えることを意識して、子どもたちと対話できれば

良かったのだが、全然できなかった。

自分の描くイメージを、前に立つと全くできなくなる。

次の回では外されてしまった。正直悔しかったのと同時に、

安心したという気持ちも強かった。

逃げたい気持ちは強かった。

しかし代わってもらったヤングダッシュ生の和田くんが

成功すると、このままでは終われないという思いも出てきた。

そんなときに今元さんに3回目をやらせていただいた。

直前だったのでとても焦ったが、機会をいただいて

本当にありがたいと思う。

結果は満足できるものではなかったが、一度目よりは

良かったと言っていただいた。

これから、人に伝える、教えるという技術を私なりに磨いていく。

多くの人の前で話すというのは怖いが、ベン大である以上、

恐れず挑戦していく。

貴重な経験をさせていただいた。

●子どもたちに必要なもの

イベントは大成功で終わり、そのあと公園にも子ども達が

いるというので、欲しい子にはまだいるカブトムシをあげる事にした。

行った時は数人しかいなくなっていたが、女の子3人と

お母さんがいて、カブトムシに興味を持ってくれた。

興味はあるも、怖がる女の子たち。

箱を開けて、出したりして見せてみる。

するとはじめは怖がっていた子達が徐々に近づいてきた。

「きれい」、「かわいい」というようにもなり、

ついには手で持てるようになってしまった。

お母さんは怖がるも、女の子たちはカブトムシにベタ惚れで、

「飼いたい!」とねだる。

そしてお母さんもOKを出し、女の子たちは笑顔で

カブトムシを持って帰った。

女の子達と会話をし、カブトムシに興味を持って、

だんだん好きになってくれたのが、たまらなく嬉しかった。

お母さんも怖がりながらも、子どもたちがカブトムシと

触れ合っていることが嬉しそうだった。

やはり親御さんも子ども達のそのようなふれあいを

求めているように感じた。

なんだか、もの凄く大切なことをしたような気がした。

From:佐藤洋一(神奈川県出身、玉川大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

●学んだこと

●学んだこと・イベント開催準備

リハーサルや場所のセッティングをした。

まずリハーサルを今元さんに見ていただいたが、

小学生ではなく園児向けになっているとご指摘を頂いた。

私はあまり小学生と関わることがないため、実際より

幼いと思い込んでいた。

その分、子どもがおられる今元さんは実情を正確に把握されていた。

関わってみなければ実情が分からないという良い例だ。

ベン大で関わらせて頂いている世界以外にも、

自分で世界を広げていかなければ。

・イベント開催

イベントを実際に行ってみるとクワガタやカブトムシを

配る人の配役など想定していなかった部分があった。

今回については実際にやってみたからわかったこととも

言えるが、はじめから最後まで通してリハをしたり、

一人ででも流れを考えてみれば必要なことは分かったはず。

事務局に全て任せて、自分たちは与えられた環境に

身を任せてしまっていた。

こういう部分が受け身と言われる所以。

全体を通して自分に何ができるのかもっと考えなければ。

意見を多少言おうとも根本を考えなければ同じことだ。意識する。

From:牛島知之(熊本県出身、熊本県立大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

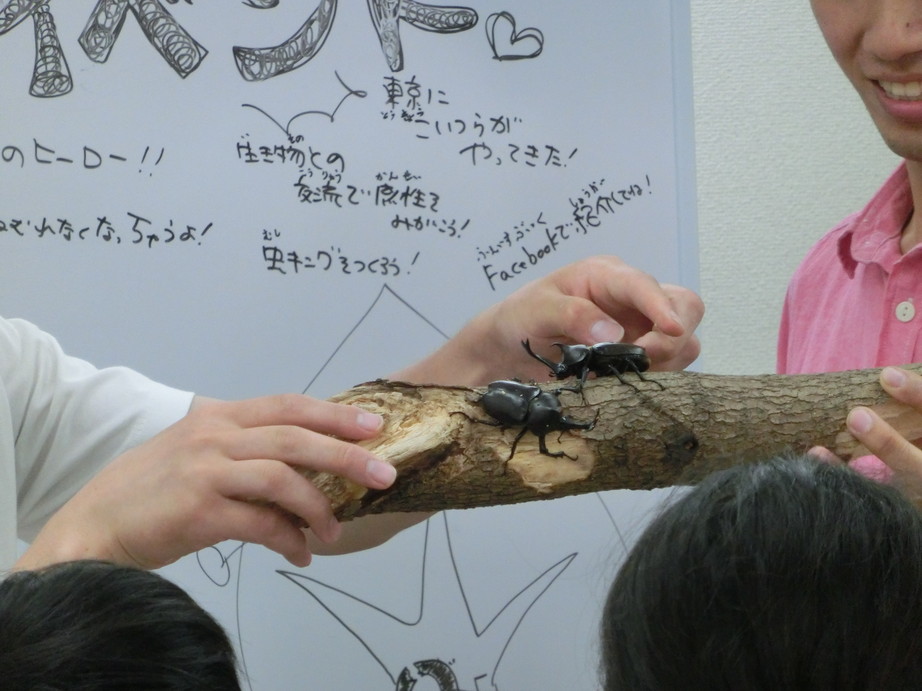

●【イベント終了】

東京校学生がクワガタ・カブトムシの採取を鹿児島県に

行って行い、1500枚のチラシ配りをして準備に準備を

重ねたイベントを遂に行いました。

どこか地域の商店街に入ってイベントをする事は、

5期生には初めての経験です。

私は子ども達の前で、初めて講座を行いました。

与えられた時間は10分と短かったですが、自分がうまく

喋れるのか、子ども達に受け入れられるのか・・・不安と緊張で

いっぱいでした。

私は"クワガタ・カブトムシの育て方"について、

〇×クイズを作って講座をしてみました。子どもが楽しんで

学ぶには、クイズ形式が最適だと思ったからです。

結果は、うまくできたと思います。子ども達が「へぇー」と頷いたり、

「知ってる!はいはい!」や「2番!」みたいに答えてくれて、

反応が結構見られたからです。

大人の反応も良くて、(自分の感覚ですが)大きなうなずいたり、

目を丸くして聞いて下さる方が多かったです。

講座後に親に質問された時は、自分の話をきちんと

聞いてくれたのだと感じて嬉しかったです。

やってみて感じたことは、子供達に何か教えるためには、

「子どもとの対話」が1番大切だということです。

大人が誰かの講座を聞く場合でも、講師と見る側に対話がなく、

一方的に喋る講演や講義はつまらないものです。

子どもは大人より集中力がないため、同じ様に講座をしても

きっと集中して聞いてくれないでしょう。

集中力が続かない子どもに講座を聞いてもらうには、

①子どもとの対話する事が必須。そして②子どもが普段から触れている

ツールやもので教える事、が良いのだなと学ばせてもらいました。

今回実際に子供達の前で話せて、とても楽しかったです。

一方的にものを教える時間にせずに、ただ子供と話をしに来た

くらいのつもりで話しました。それ位お互い肩の力を抜いて

話すのが良いのでしょう。

From:小林諒也(北海道出身、公立はこだて未来大学院卒)JVU4期生ならびにJVU実行生

---------------------------------------------------

平成25年(2013)【8月9日(金)】 クワガタ・カブトムシ無料配布イベント準備

2013/08/09

コメント (0)

--------------------------------

●1日の流れ

1、チラシ配り

2、イベントのリハーサルや準備

9:00 朝礼

9:20 チラシ配り

11:00 昼食

11:30 翌日のイベントの打ち合わせ

椅子の配置やイベントのリハーサルなど

14:00 クワガタ・カブトムシ、仕分け、餌やりなど

--------------------------------

●1日の流れ

1、チラシ配り

2、イベントのリハーサルや準備

9:00 朝礼

9:20 チラシ配り

11:00 昼食

11:30 翌日のイベントの打ち合わせ

椅子の配置やイベントのリハーサルなど

14:00 クワガタ・カブトムシ、仕分け、餌やりなど

--------------------------------

●チラシ配り

配る中でおじいさんから胡散臭いと言われた。

理由はチラシの下に書いてある教室について

値段の表記がなかったことにあり

信頼できないとのことだった。

反応が過剰にも見えたが

納得のいく部分もあった。

どのようにして信頼を得るかというのは

チラシを作る段階でも大事だと感じた。

●イベントリハーサル

子ども向けにどのように魅せるかというのは

大人以上に工夫がいると感じた。

難しいことを言っても退屈だし、

かといって子ども扱いしすぎても冷めてしまう。

どのようなリアクションになるのかも想像しづらくて

苦心した。

どれくらいの年齢が来るのかを想像したりして

反応をイメージしたりもするが

それが難しいのは子どもと接する機会が少ないからだろう。

ターゲットについて知らないと

何をすればいいのかというのを考えるのも難しいと感じた。

From:大森俊通(東京都出身、琉球大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

●学んだこと

・イベント開催準備

小学生向けのクワガタ・カブトの無料配布イベントのための準備として、

ビラ配りとクワガタ・カブトムシの移動を行なった。

移動、保管をしてみてカブトムシの力の強さや、クワガタの気性の

荒さなどで大変だった。

荒々しくたくましく。虫の王者の貫禄を感じた。

ビラ配りは興味を持ってくれる人が多く、受け取っていただきやすかった。

ただ、渡すだけとなってしまい興味を持ってくれるための工夫を

あまりしなかったことが課題だ。

次はいかに来てもらうか、の工夫をしてみる。

From:牛島知之(熊本県出身、熊本県立大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

配る中でおじいさんから胡散臭いと言われた。

理由はチラシの下に書いてある教室について

値段の表記がなかったことにあり

信頼できないとのことだった。

反応が過剰にも見えたが

納得のいく部分もあった。

どのようにして信頼を得るかというのは

チラシを作る段階でも大事だと感じた。

●イベントリハーサル

子ども向けにどのように魅せるかというのは

大人以上に工夫がいると感じた。

難しいことを言っても退屈だし、

かといって子ども扱いしすぎても冷めてしまう。

どのようなリアクションになるのかも想像しづらくて

苦心した。

どれくらいの年齢が来るのかを想像したりして

反応をイメージしたりもするが

それが難しいのは子どもと接する機会が少ないからだろう。

ターゲットについて知らないと

何をすればいいのかというのを考えるのも難しいと感じた。

From:大森俊通(東京都出身、琉球大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

●学んだこと

・イベント開催準備

小学生向けのクワガタ・カブトの無料配布イベントのための準備として、

ビラ配りとクワガタ・カブトムシの移動を行なった。

移動、保管をしてみてカブトムシの力の強さや、クワガタの気性の

荒さなどで大変だった。

荒々しくたくましく。虫の王者の貫禄を感じた。

ビラ配りは興味を持ってくれる人が多く、受け取っていただきやすかった。

ただ、渡すだけとなってしまい興味を持ってくれるための工夫を

あまりしなかったことが課題だ。

次はいかに来てもらうか、の工夫をしてみる。

From:牛島知之(熊本県出身、熊本県立大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

●松陰神社通り教室の開校前日

開校イベントである、クワガタ・カブトムシ

無料配布イベントの準備を行った。

駅や教室前でチラシ配布を行ったが、反応は良かった。

世田谷・若林の皆さんは温かく、カブトムシ・クワガタ無料配布という内容も

関心を持ってもらいやすいものだったと思う。

チラシ配りはとにかく積極的に向かうべきだと思った。

どんな人が反応をしてくれるかは向かってみないとわからない。

意外な人からご家族などに伝わり、来客に繋がることも多いのでは、と思った。

イベントは無料配布だけでなく、捕まえ方や育て方の講座、

カブトムシ・クワガタ対決を分担して行った。

私は大森くんと捕まえ方講座を担当し、この日は練習とリハーサルを行った。

形は二人の対話形式で寸劇のようにすることに決定。

はじめにアドリブでやってみたが、私は全然できなかった。

やはり脚本を書いてやるしかないと思い、その日に書いて次の日の

準備に備えた。

アドリブでできなかったのは非常に悔しかったが、私は私のやり方で

やるしかないと、気持ちを切り替える。

この日は準備が終わらず、また買い物もあって終電を逃す。

松本さんを含めた数人で宿泊。

クワガタ、小虫たちとともに一夜を明かしたが、意外と楽しかった。

次の日のイメージトレーニングをしっかりしたかったが、体力が続かず就寝。

翌日に懸ける。

From:佐藤洋一(神奈川県出身、玉川大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

開校イベントである、クワガタ・カブトムシ

無料配布イベントの準備を行った。

駅や教室前でチラシ配布を行ったが、反応は良かった。

世田谷・若林の皆さんは温かく、カブトムシ・クワガタ無料配布という内容も

関心を持ってもらいやすいものだったと思う。

チラシ配りはとにかく積極的に向かうべきだと思った。

どんな人が反応をしてくれるかは向かってみないとわからない。

意外な人からご家族などに伝わり、来客に繋がることも多いのでは、と思った。

イベントは無料配布だけでなく、捕まえ方や育て方の講座、

カブトムシ・クワガタ対決を分担して行った。

私は大森くんと捕まえ方講座を担当し、この日は練習とリハーサルを行った。

形は二人の対話形式で寸劇のようにすることに決定。

はじめにアドリブでやってみたが、私は全然できなかった。

やはり脚本を書いてやるしかないと思い、その日に書いて次の日の

準備に備えた。

アドリブでできなかったのは非常に悔しかったが、私は私のやり方で

やるしかないと、気持ちを切り替える。

この日は準備が終わらず、また買い物もあって終電を逃す。

松本さんを含めた数人で宿泊。

クワガタ、小虫たちとともに一夜を明かしたが、意外と楽しかった。

次の日のイメージトレーニングをしっかりしたかったが、体力が続かず就寝。

翌日に懸ける。

From:佐藤洋一(神奈川県出身、玉川大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

平成25年(2013)【8月7日(水)】 大津島・回天合宿二日目、日本ベンチャー大學・全国会議、 児玉源太郎ツアー(希望者のみ参加)

2013/08/07

コメント (0)

--------------------------------

--------------------------------●1日の流れ

6:00 ラジオ体操、スクワット、海に向かってヤッホー体操

6:30 回天発信訓練基地跡散策

7:30 朝食

9:30 回天とは

・池田勝武先生のビデオ視聴

・鹿屋についてアウトプット

10:30 全員でアウトプット

各一人一人アウトプット

11:00 日本ベンチャー大學・全国会議

各校ごとに独自の取り組みなどを発表や意見交換

13:00 大津島出発

13:14 徳山到着

14:00 児玉源太郎のゆかりの地めぐり

--------------------------------

●回天訓練基地跡散策

●回天訓練基地跡散策基地までのトンネルはとても閉塞的で

重苦しいものだった。

あそこを通って基地に行くというのも

考えてみればとても嫌なものだと感じた。

基地に行って見ると廃墟ではあったが、

当時の形を想像するには十分なだけは

形が残っていた。

夕日がきれいな場所として

観光地としてもアピールしていくようだが

それと同時に回天について忘れないために

多くの人に来てほしい。

●ベンチャー大学全国サミット

各分校の取り組みを知ることができた。

聴いてみると独自の取り組みも多く

名古屋校などは株を運用したり、

自分たちで朝の勉強会を設けたりしているようだ。

東京校も毎日あるだけに

他の分校にないところがあるのは当然だが、

他の分校にも負けないように

分校の良いところを取り入れながら

本校ならではの取り組みを行っていこう。

●児玉源太郎めぐり

大津島から戻り

児玉源太郎生誕の地、徳山をめぐる。

児玉公園にある銅像は

今元さんや陳さんにとって思い出深いものだそうで

自分たちも記念の写真を撮った。

児玉源太郎といえばキーワードは

日露戦争と台湾であるが

児玉公園と児玉神社のすぐ近くに

台湾から持ってきた松が植樹されていた。

台湾には児玉源太郎の銅像があって

徳山には無かった。ようやく銅像ができたそうだ。

From:大森俊通(東京都出身、琉球大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

●学んだこと

●学んだこと・回天合宿二日目

朝の散策からスタートした。

どういう気持ちで練習や発進のための洞窟を通られたのか

想像しながら歩いてみたが、

怖いという感情が大きかった。

これを克服した先が、あの写真などで見た笑顔なのかと思うと、

20才になるかどうかの年代でそこまでに達した方々は

やはりすごかったのだなと改めて感じた。

基地あとは昨年も見たが、新たに気づくこともあり、

現場に一度いくだけで満足してはいけないのだなと感じた。

今回もまた、知識や気づき力が足りないために

気付けなかったこともあるのだろう。

また来て新たな気付きを得る。

From:牛島知之(熊本県出身、熊本県立大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

●大津島

●大津島朝は散歩をして回天訓練場、回天記念館をまわった。

訓練場へはトンネルを抜けて向かう。

回天の訓練は常に死と隣り合わせだという。

国や大切な人を守るためとはいえ、命を差し出すために、

命をかけた訓練に向かう。

回天の操縦は難しく、特攻兵器の中でも一番訓練を要するという。

訓練を乗り越え、回天に乗って発進をした隊員の強さには

心から敬服する。

訓練場は跡がしっかり残っていて、回天を降ろす穴などが

しっかり見えた。

皮肉にも景色がすごく綺麗だった。

回天のこと以外は、長閑でとっても魅力的な島だった。

トンネルの途中に当時の拡大写真があり、回天隊員の

一人の遺書も書かれていた。

「お父さん

お父さんの髭は痛かったです。

お母さん

情けは人の為ならず。

和ちゃん

海は、私です」

和ちゃんとは兄弟だろうか?恋人だろうか?

最後の一行が胸に響く。

この方の存在と想いは現代の私たちにも届いたようだ。

●アウトプット

大阪校、名古屋校、山口校と、全員でアウトプットを行った。

大人数でのアウトプットは圧巻。

他のみんなからの学びも多かった。

回天乗組員から、自分がなんとかするという

他人任せにしないという考えが伝わってきたということや、

昨年講義をしてくださったという池田さんの映像に

心を動かされたという意見にも共感できた。

私個人のアウトプットは、長々としてまとまりのない

ものになってしまった。伝えることを意識して、

わかりやすくすることを心掛ける。

次回の全国合同の場では、東京校は格が違うと思って

もらえるように、これから成長していく。

最後の大阪校事務局の安井さんの「今回の合宿のことを

一日一人に伝える」という具体的目標が参考になった。

私も今回の経験で得た学びは最大限に生かしていく。

From:佐藤洋一(神奈川県出身、玉川大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

●大津島回天合宿2日目

●大津島回天合宿2日目朝回天の発射台やトンネルを散策しました。実際その場に

行くと、何か悲しげな雰囲気の場所でした。

そこで特攻隊員がどんな気持ちでこの場所を歩いたの

だろうかなど色々なことを考えながら散歩しました。

少しでもその方々のことを思いながら歩きました。

この2日間、非常に短い時間でしたが、何も回天や特攻隊の

ことを知らなかった私が、実際その現場で過去の話を聞き

目でその場所にいるだけで色々なことを知ることができました。

今の自分が何不自由なく平和に暮せているのは、

先代の方々が国の為に自らの命を犠牲にして

この国を守ったということを忘れずに。

感謝という気持ちを忘れずにこれからを生きます。

私は式典にいけなかったので、一人で原爆ドームを

見に行きました。

あそこで一瞬にしてたくさんの人の命、人生を奪うという

現実が広島であったということを、実際に行ったことで

本当に考えさせられました。

今回このような貴重な体験をさせていただき、本当に

ありがとうございました。これからは日本の歴史に

目を向けて生きていきます。

From: 中村亮介(東京都出身、城西大学3年)JVU東京校5期生ダッシュ生

--------------------------------------------------------------

RSS 2.0

RSS 2.0