東京校の講義レポート

平成25年(2013)【9月17日(火)】 「論語」を生活に活かす/祐木亜子先生(作家、翻訳家)

2013/09/17

コメント (0)

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------●1日の流れ

9:00 朝礼、掃除

9:40 新聞アウトプット

・3面 経済観測

地方に本当に恩恵が向かうのかなどについて議論

・3面 ネット不正送金 対策強化

銀行の今後がどうなるか議論

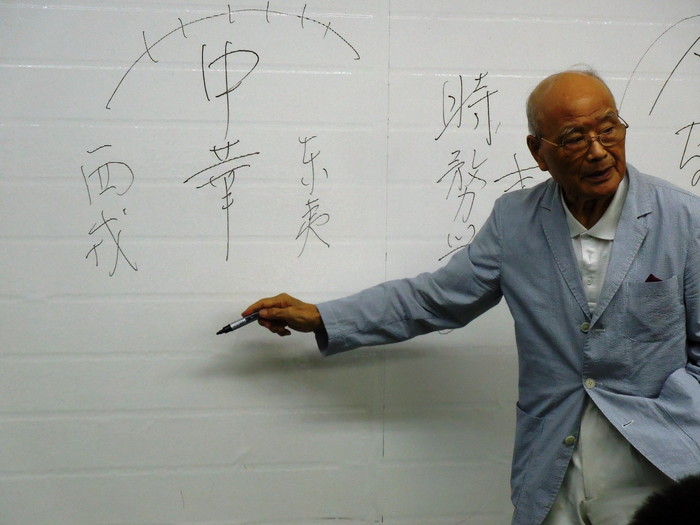

10:30 祐木亜子先生による講義

・企業にしても作家にしても、社会で一人で立つには営業力がいる。

・営業で 大切なこと

→何故今回ダメだったのか知るためにお客様を良く観察する。

そして反省点を書き出す。

→いくら口がうまくとも、営業をかける商品に惚れていなければ

お客様が付いてこない。

・半沢直樹が何故かっこいいのか

・入社時から頭取を目指していた。

→遠き慮りなければ必ず近い憂い有り

・有言実行

→言必ず信・行必ず果

12:20 飛び込み営業報告

その前に今元局長による営業講義

リズムが大事。素読で右脳を鍛える。

13:30 終礼

14:30 実践営業

-----------------------------------------------

●論語と現代人

半沢直樹の魅力を例に、現代に生きる『論語』について教わった。

入社式ですでに頭取になると宣言、苦難・逆境に負けずに

打開策を見つける、有言実行など、みんなが思う半沢直樹の凄いところがある。

面白いのはそれらがほとんど全て、論語の中に実際に書いてあることだったのだ。

内容一つ一つを聞いてみて、それらが全部実践的で、今の時代だからこそ

役立つ知恵になるだろうと思った。

それはいつのときも同じで、だからこそ論語は日本の教育でもずっと

使われてきたのだろう。

今でも中国の偉大な人は論語をやっているという。

現代人の私たちこそ、学ぶべきなのではないだろうか。

祐木先生は営業に関してもたくさん触れてくださった。

反省をしてそれを書き出してみる、自分の魅力を知ってそれを

出さないなど、かなり実践的なことも教えていただけた。

営業力は人間としての魅力が大事で、全ての結論は人間力になるというお話もあった。

また、論語も人間性を磨くためにあると感じた。

先生のお考えは筋が通っている。

論語の素読も実践した。

久々の訓練で、力を入れるともの凄く体力と集中力を使うことに気づく。

今元さんには論語はリズムが良く、素読することで右脳を鍛えることができると学ぶ。

内容もさることながら、論語の信じられない奥深さに驚く。

本を買って、素読も実践してみる。

●営業研修

学生という鎧なしではかなり難しくなることに気づく。

今元さんからご指摘を受けて実践してみたが、「新人?」と何度か

言われたり、自分の話の下手さが特に浮きだってしまった。

しかし、より訓練になることもわかった。

相手の反応を楽しむべきというお話もあったが、まだそこまではいっていない。

経験を積んでいく。

祐木先生のお話でもあったように、営業力は人間力、営業を積むことは

成長に繋がると皆さんおっしゃる。

私も人間としての魅力を身につけなければならない。

ありがたい機会を大切に使う。

●営業報告

・訪問件数→8件

・反応の良かった会社→特になし。(前回良かった企業には検討して

いただいたが、お断りを受けた→代々木の出版社)

・お客様の声→「トナー代が高い」。

・気づき→考えていただいたあと、契約に繋げることがまた厳しい。

・私見→何度も訪ねた方が良い。お客様の声も詳しく聞ける。

From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)

-------------------------------------------------------

●【営業で大切なこと】

・お客様を観察する

私が最も印象的だったこのお客様を観察するということ。

どういったことにお困りなのか、興味があるのかをじっくりと観察する。

ここで大切だと感じたのは、こちらから何か投げかけるというもの。

多くのお客様は、営業マンに対し警戒感を持っている。

こちらから様々な投げかけを行うことで、お困りごとや、興味を

探ることができる。

それをもとに分析するわけだが、自分の頭の中で勝手に分析すると

必ず同じ失敗をすると教えていただいた。

とにかく書き出すことを心がけていく。

・反省する

駄目だと思ったら諦めて別のやり方に変える。

ここまでは誰もが行うだろう。

しかし、祐木先生は駄目だと思ったらすぐに別のやり方にいくのではなく、

反省することが重要だという。

何故駄目だったのかを考えることで、成功に一歩近づくことができる。

そして何より、これまでのことがすぐに活かせるかもしれない。

すぐに別のやり方に変えてしまうと、これまでのことがまるで無駄に

なってしまうだろう。

初めはこんなこと当たり前だろうと感じたが、思い返すと意外と出来ていなかった。

・リズム感が大切

本日は初めて論語の素読を行った。

初めは読み慣れない文章のせいか多々詰まった部分があったが、

後半になってくると、すらすらと読めるようになってきた。

実際に自分でやってみたにも関わらず、私はこの素読を行う意味と

いうのがわからなかった。

講義後、今元さんに素読をするのはリズム感を付ける為だと教えていただいた。

このリズム感は営業にも必ず役立ってくる。

素読の機会が減ってしまった私たちにとって、非常に必要であると感じた。

From:南出浩@東京校4期生・実行生(大阪府出身、桃山学院大学卒)

---------------------------------------------------------------

●《自分自身を営業しろ!相手の表情を見ながら営業しろ!》

●《自分自身を営業しろ!相手の表情を見ながら営業しろ!》祐木亜子先生のお話を伺いました。

先生は20代の頃、作家になる事が夢でした。

沢山営業されたそうです。大手の出版社から小さなところまで、

100の企業に、手書きの手紙を送られたそうです。

「サラリーマンじゃないのなら、自分を営業をしないといけない」と

先生は仰られます。

自分の強みを、戦略を立ててアピールしなくてはいけない。

どうやればアピール出来るのか?

どうすればアピールが伝わるのか?

それは、相手を観察すること。

相手の表情に答えがあるから。

伝わったら、笑顔。

そうじゃないなら、曇った顔。

営業は、観察です。

そして、営業をした際、お客様である相手と関係を長く続けていく秘訣は、

誠意を持って接すること。

損得を抜きに接し、相手の期待を上回り続ける事。

人間力が大切になります。

●《コンマ2秒で答えよ!》

今元さんに指導頂きました。

今はネットが当たり前になり、感性が鈍っている人が増えてきました。

ここで言う感性とは、反射力ともいえます。

「質問は?」

と言われれば、コンマ2秒で反射的に手をあげたり、

「感想は?」

と言われれば、反射的にコンマ2秒で手をあげること人を感性が鋭い人と言う。

コンマ2秒で手をあげるには、右脳が磨かれていないとできない。

ネット世界で生きていると、右脳は磨かれない。左脳しか使わないから。

左脳しか使えないと、反射的に手を上げて、意見を言うことができない。

今、自分は飛び込み営業をしていますが、この反射力は営業マンに必須能力です。

営業は、予想外のことばかりおきます。

そのときに、ベストの選択をし続けていくには、反射力が大切になります。

芸人は反射力の塊です。

真似する人は芸人です。

From:井浪康晴@東京校4期生・実行生(京都府出身、鳥取大学卒)

--------------------------------------------------------------

●学んだこと

●学んだこと・新聞アウトプット

アベノミクスや東京五輪決定による首都の好況は、地方にどの程度

影響を与えているかの記事と、ネットバンキングの不正送金の

問題に銀行が解決に乗り出したという記事について議論した。

地方への影響は結構あるのではないかということだ。

五輪で海外からの観光客が増えるだろうし、好況で大手企業が設け、

子会社や下請けが恩恵を被ることもあるだろう。

ただ、TPPによって損益を被る産業があるなどマイナス面もないわけではない。

そこをプラスに転換できるかどうかで、今後の日本は決まる。

自分に何か出来ることはないのか、考えることも大事だ。

ネットバンキングの不正送金については、利用者側が意識しないことが

問題だそうだ。

確かにセキュリティの問題がここまで大きくなってきたにもかかわらず、

怖さというものは中々伝わ らない。

被害にあってからでは遅いが意識改革は進まない。

危険ということをどう知らせるのか。

今後の取り組みを見ていく。

・祐木亜子先生の講義

祐木亜子先生に主に論語を中心に講義をしていただいた。

また、講義の中で営業で大切なことを教えていただいた。

飛び込み営業の場合、何故今回ダメだったのか考え、

書き出すことなどが必要とのことだ。

ダメな理由と、次はどうするかくらい考えはするが、書き出すという

作業はしていなかった。

お客様を良く観察して、反応を見てみると良いと教えてもいただいた。

ただ、実際にお客様の前に立つと、頭が真っ白になり、

表情の変化や感情などを感じることはなかなかできなかっ た。

場数をこなして、もっと落ち着いて話ができるようになる。

また、論語の素読をした。

ただ目で追う読むと、声を出して読むということは結構違うものだ。

声を出すことですっきりするし、読もうと必死になるため、

集中力もあがりそうだ。

一日一文素読してみる。

・営業実践

プリンターの飛び込み営業を再びさせていただいた。

今回からティッシュを持って営業させていただいていたところを

ビラに変えて営業をかけた。

ビラの場合、受け取ってもらうことすら難しいということを言われたため、

今回は渡すことに重点を置いてみた。

しかし少し粘ると案外すんなり受け取っていただけるところが多く、

面喰らってしまった。

また、営業前に今元さんより声を作ることは止めた方がよいと

アドバイスを受け、実践してみた。

すると不思議と勢いが付き、大きな声で楽しく飛び込むことができた。

お客様が声で驚いたりすることもあるが、そこで笑顔になってくれ、

温かな雰囲気で話 に入れたりすることもあった。

また、元気だから、とそれだけで話を聞いてくれるところもあった。

元気だけではダメ、ということを良く聞くため、元気という点に

あまり重きを置いていなかったが、

あるに越したことはなく、確かに一つの武器にはなるのだと学べた。

今後も営業の時は声を作ったりするのは止める。

今後は話の内容をしっかり構築できることを考える。

From:牛島知之@東京校5期生(熊本県出身、熊本県立大学卒)

----------------------------------------------------------

平成25年(2013)【9月14日(土)】 飛び込み営業実践、新聞を使った人間力道場/名誉師範:細矢明信(NIE.E総合研究所 代表取締役)、師範・道場長:山近義幸(日本ベンチャー大學理事長代行)

2013/09/14

コメント (0)

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------●1日の流れ

9:00 朝礼、掃除

9:40 新聞アウトプット

10:30 飛び込み営業実践

・牛島

エリア:西新宿

件数:20件

お客様の声:何枚刷っているかわからない

気づき・私見:どのくらいコストがかかっていますか?と尋ねるとガードが固くなられた。

・高岸

エリア・四谷

件数:18件

お客様の声:電話番号が怪しい

気づき・私見:元気に行ったほうが良い

・佐藤

エリア:代々木

件数:18件

お客様の声:印刷枚数がわからない

気づき・私見:紙媒体を使っているところが良いかもしれない。

チラシを見てください、とは言わないほうが良いかもしれない。

・大森

エリア:新宿御苑

訪問件数:12

お客様の声「買ったほうが安いのわかってる」

気づき・試験:よくわからないお店は質問しやすい。

13:30 飛び込み営業、終了

14:30 新聞の読み方講座by細矢先生

・インフォメーションは削除、インテリジェンスを重視

・インテリジェンスは出所、時、数、目的、性格が大事

・経済工夫率、情報を知恵に変える

・日経平均株価、為替、長期金利などマーケットの指標をみる

・為替市場も円相場や直物、先物などを見る

17:00 人間力道場by山近社長

一、すぐに試したくなる電話の駆け引き

・アポ取りの時間を作る

・要件の伝え方次第で、「営業電話」と思われない

・売り込みはせず、お役たちの精神で相手の警戒心を解く

・相手の答えを想定して、切返しのパターンを作る

・特別感を演出する

・相手の食いつきいいキャラになる

二、即電話、即訪問

・名刺交換直後にメール、翌日電話

・わざといないときに挨拶に行く、一言添えた名刺を置く

三、安委託させる術を身につける

・「○○さんを思い出したので」

・留守電に命を懸ける

・面白い店を見つけたので

・「一人誘ってもいいですよ」

・よくも割る子もご縁

-----------------------------------------------

●飛び込み営業研修

土日はやはり事務所は休みのところが多かった。

代わりに商店のようなお店でいくつか回ることができた。

気づいたのは、良くわからないお店のほうが入りやすいということ。

「このお店は何のお店ですか?」の言葉から始められるので

自然と会話をすることができる。

そういった会話から親しくなる方法ももう少し磨き

ヒアリングも重ねていく。

●細矢先生講義

毎日読む新聞だが、その読み方を教わるのは勉強になった。

記事だけでなく、どの数字が何を表すのかや

言葉の意味を明確にすることなど

いかにして、新聞から情報を取り活かすかという点で学びが多かった。

世の中にはインテリジェンスな情報があるが

それ以外のインフォーメーションがあふれ返っているというのが

現状のようだ。

インフォメーションには必要のない情報もあり、

そういった情報はむしろ有害なものにもなりうる。

そういった情報をいかに捨て、

大切な情報だけを取り活かすには

常に新聞を読むときにも、ネットを見る時も、テレビを見る時も

情報を捨てる意識を持たなくてはいけない。

取捨選択、選択と集中、色々な言葉があるが

情報を生かすためにも意識する。

●人間力道場

アポ取りについての講義だったが

テレアポの際に大切なのは

電話相手の状況をいかに想像できるかということだった。

「お帰りのところ、失礼します」というような

些細な一言も、相手を思いやる気持ちがなくては出てこない。

一方的に自分を押すのではなく

相手を見計らいながら引きながらもたまに押すことで

自分の提案なども聴いて頂ける。

そういった相手への配慮がなくては仕事はできないと感じた。

また中條先生がおっしゃっていた柳生家の家訓のお話もされ

駄目な人は縁に気づかない、普通の人は縁に気づくだけ、

できる人は些細な縁も大切にし、もっと仕事ができる人は縁を人に紹介する、

ということでいかに縁を大切にし、敏感になるかが大切だと学んだ。

●山近社長、細矢先生、森さんとの会食

久しぶりに山近社長のトークを間近で見ることができた。

改めてみると難しい。

質問は上手なのだが、自然すぎて

どこを真似すれば自分もできるのかが分からない。

見たイメージすべてそのまま持ち帰って、そのまま真似しよう。

会話の内容としては、細谷先生の仕事時代の話が興味深かったのだが

途中から、自分の彼女がいない話になってしまった。

一学生の彼女がいるか?いないか?は、小さな問題なのだろうが

それが一学生だけの話ではないから大変なのだろう。

森さんが言うには、社員の方にも独身の方が多いそうだ。

そのこともあり、自分のことを心配してくださった。

恥ずかしいやら、悔しいやら、というわけで、彼女を作ろう。

From:大森俊通@東京校5期生(東京都出身・琉球大学卒)

----------------------------------------------------

土日はやはり事務所は休みのところが多かった。

代わりに商店のようなお店でいくつか回ることができた。

気づいたのは、良くわからないお店のほうが入りやすいということ。

「このお店は何のお店ですか?」の言葉から始められるので

自然と会話をすることができる。

そういった会話から親しくなる方法ももう少し磨き

ヒアリングも重ねていく。

●細矢先生講義

毎日読む新聞だが、その読み方を教わるのは勉強になった。

記事だけでなく、どの数字が何を表すのかや

言葉の意味を明確にすることなど

いかにして、新聞から情報を取り活かすかという点で学びが多かった。

世の中にはインテリジェンスな情報があるが

それ以外のインフォーメーションがあふれ返っているというのが

現状のようだ。

インフォメーションには必要のない情報もあり、

そういった情報はむしろ有害なものにもなりうる。

そういった情報をいかに捨て、

大切な情報だけを取り活かすには

常に新聞を読むときにも、ネットを見る時も、テレビを見る時も

情報を捨てる意識を持たなくてはいけない。

取捨選択、選択と集中、色々な言葉があるが

情報を生かすためにも意識する。

●人間力道場

アポ取りについての講義だったが

テレアポの際に大切なのは

電話相手の状況をいかに想像できるかということだった。

「お帰りのところ、失礼します」というような

些細な一言も、相手を思いやる気持ちがなくては出てこない。

一方的に自分を押すのではなく

相手を見計らいながら引きながらもたまに押すことで

自分の提案なども聴いて頂ける。

そういった相手への配慮がなくては仕事はできないと感じた。

また中條先生がおっしゃっていた柳生家の家訓のお話もされ

駄目な人は縁に気づかない、普通の人は縁に気づくだけ、

できる人は些細な縁も大切にし、もっと仕事ができる人は縁を人に紹介する、

ということでいかに縁を大切にし、敏感になるかが大切だと学んだ。

●山近社長、細矢先生、森さんとの会食

久しぶりに山近社長のトークを間近で見ることができた。

改めてみると難しい。

質問は上手なのだが、自然すぎて

どこを真似すれば自分もできるのかが分からない。

見たイメージすべてそのまま持ち帰って、そのまま真似しよう。

会話の内容としては、細谷先生の仕事時代の話が興味深かったのだが

途中から、自分の彼女がいない話になってしまった。

一学生の彼女がいるか?いないか?は、小さな問題なのだろうが

それが一学生だけの話ではないから大変なのだろう。

森さんが言うには、社員の方にも独身の方が多いそうだ。

そのこともあり、自分のことを心配してくださった。

恥ずかしいやら、悔しいやら、というわけで、彼女を作ろう。

From:大森俊通@東京校5期生(東京都出身・琉球大学卒)

----------------------------------------------------

●学んだこと

●学んだこと・営業実践

プリンターの飛び込み営業を再びさせていただいた。

前回ヒアリングのようになってしまった経験から、

商談へもっていこうとコストについて質問してみたところ、

警戒されることが多かった。

いきなり商談へ持っていくことは難しい。

もう少しソフトなところの質問から初めてみる。

あと、初め緊張からやや暗くなってしまっていた。

そこでテンションを少し高めにして勢いで話してみると

話を聞いてくれる確率が上がった。

次からは飛び込む前に調子を整えてから飛び込んでいく。

・新聞の読み方講座

車・住宅・観光の富士山産業に注目するとよい、と教えていただいた。

これらが動くと、すそ野の他も動くため、先読みができるということだそうだ。

記事を漠然と読んでなんとなくの先読みはたまにするが、

具体的な仮説や検証はしていない。

記事を 情報として知るだけでなく、そこから知恵に

しなければならないと教えていただいたが、

そういったレベルアップをしなければ今のレベルのままだ。

もっと勉強を濃くするためにも、富士山産業に注目し、先読みをしてみる。

・人間力道場

テレアポについての講義ではあったが、テレアポをとることのない

私にもとてもありがたい講義だった。

特別感を演出するということで2,3人で飲みに行きましょうと言ったりなど、

普段使えそうなネタが多かったからだ。

また、山近社長は最近ネクタイを締め始められているそうだ。

これは同じことをただ繰り返すのではなく、形を変えることで

感性を鈍らせないためだそうだ。

形を変えること、変化をつけることは感性を鈍らせないために必要とのこと。

自分は何か変化をつけているかな、と思うと特に変えられていない。

感性を鈍らせないために一日一つ意識的に変えてみる。

ただ、こういった学びは実践で使ってみて初めて身に付く。

聴いてよかったな、で終わらず折を見て使っていく。

From:牛島知之@東京校5期生(熊本県出身・熊本県立大学卒)

---------------------------------------------------------

●飛び込み営業学

この日は場の空気を読んで、柔軟なコミュニケーションをしようと努めたが、

まだ上手くいかなった。

訓練が必要だ。

土曜日は空いていない会社が多いので、戦略を練る必要がある。

反応が良かったのは小さい出版社。

やはり紙媒体を扱うところを中心に向かった方がいいのかもしれない。

まだ、話が下手で、有益な会話にあまり繋がっていない。

これから経験を通して、成果が上げられるように成長していく。

●日経新聞と経済

経済で難しいのは用語。

用語の意味を覚えてしまえばなんてことはない。

ベンチャー大學で毎日、日経新聞をやっているのに、まだ理解していない

用語があることに気づく。

私は新聞アウトプットに苦手意識があるが、やることをやらないと

前に進めるはずがない。

先日、今元局長も、かけ算・割り算よりも先に、足し算・引き算が

わかっていなければならない、とおっしゃっていた。

経済の基本の本と、細矢先生の用語集をまずはやる。

あとは毎日、新聞を自分と関連づけて読む。

色々とやりたいことはあるが、まずはやり遂げられることに集中する。

●社長の気づき力

毎度、思うことだが、山近社長のお話ほど、はっと思わされる講演はない。

なぜあれほど面白く、気づきをお話できるのだろう。

五輪ピックのお話を、詳しく丁寧に教えていただけた。

「読む」→言葉に触れないと絶対に力が鈍化する。

「書く」→できれば手紙、メールでも、文章を作る人とそうでない人では全然違う。

「聞く」→質問する。とにかくつっこむ。

「話す」→毎日訓練する。

「行く」→特に今しか行けないところに!

人間力の基本を毎日訓練する。

スキル、技術と感謝などの精神論を両方持っていないとだめという

お話もあった。

私も思いやる、感謝するという力をもっとつけなければならないと思った。

また、コミュニケーション能力を高めるには、家族など気を使ってくれる

人ではなく、そうでない人と話すことが大事だと教わった。

恋人がいれば一番いいが、女友達とご飯に行くことも成長に繋がるとのこと。

彼女を作るためにも、女性と話す機会を増やす。

変化をしないと感性が低くなるというお言葉もあった。

毎日、すべてのことを意識して変化をつける。

人間力道場、本当に素晴らしい場だと思う。

聴かせていただけることがもの凄く幸せだと実感。

毎回言っていることだが、必ずいくつかは実行する。

From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)

---------------------------------------------------------

この日は場の空気を読んで、柔軟なコミュニケーションをしようと努めたが、

まだ上手くいかなった。

訓練が必要だ。

土曜日は空いていない会社が多いので、戦略を練る必要がある。

反応が良かったのは小さい出版社。

やはり紙媒体を扱うところを中心に向かった方がいいのかもしれない。

まだ、話が下手で、有益な会話にあまり繋がっていない。

これから経験を通して、成果が上げられるように成長していく。

●日経新聞と経済

経済で難しいのは用語。

用語の意味を覚えてしまえばなんてことはない。

ベンチャー大學で毎日、日経新聞をやっているのに、まだ理解していない

用語があることに気づく。

私は新聞アウトプットに苦手意識があるが、やることをやらないと

前に進めるはずがない。

先日、今元局長も、かけ算・割り算よりも先に、足し算・引き算が

わかっていなければならない、とおっしゃっていた。

経済の基本の本と、細矢先生の用語集をまずはやる。

あとは毎日、新聞を自分と関連づけて読む。

色々とやりたいことはあるが、まずはやり遂げられることに集中する。

●社長の気づき力

毎度、思うことだが、山近社長のお話ほど、はっと思わされる講演はない。

なぜあれほど面白く、気づきをお話できるのだろう。

五輪ピックのお話を、詳しく丁寧に教えていただけた。

「読む」→言葉に触れないと絶対に力が鈍化する。

「書く」→できれば手紙、メールでも、文章を作る人とそうでない人では全然違う。

「聞く」→質問する。とにかくつっこむ。

「話す」→毎日訓練する。

「行く」→特に今しか行けないところに!

人間力の基本を毎日訓練する。

スキル、技術と感謝などの精神論を両方持っていないとだめという

お話もあった。

私も思いやる、感謝するという力をもっとつけなければならないと思った。

また、コミュニケーション能力を高めるには、家族など気を使ってくれる

人ではなく、そうでない人と話すことが大事だと教わった。

恋人がいれば一番いいが、女友達とご飯に行くことも成長に繋がるとのこと。

彼女を作るためにも、女性と話す機会を増やす。

変化をしないと感性が低くなるというお言葉もあった。

毎日、すべてのことを意識して変化をつける。

人間力道場、本当に素晴らしい場だと思う。

聴かせていただけることがもの凄く幸せだと実感。

毎回言っていることだが、必ずいくつかは実行する。

From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)

---------------------------------------------------------

●飛び込み営業

今回は土曜日のお昼時に飛び込みだったので、

前回に、行った法律事務所はほとんど閉まっていた。

なので、何処なら人がいて、空いているか、話が出来るかを考え、

学習塾なら、空いている上に、人もいるだろうと

仮説をたて、検証をするために、

行動に移し、一件の好感触なお客様を見つけました!

仮説と検証の大切さを実感しました。

●細矢先生、新聞の読み方

毎日何かわからない記事を読み込み理解してくるやり方や、

全体的像を把握し、興味を持ち、

自分に関係のある物だけを読み込むやり方、

色々な方法があるが、できる事なら、

両方をやり、より早く社会や経済の事を、

人に説明できるくらいに理解を深めて行きたい。

●人間力道場

・柳生家の家訓

縁を大切にする。

自分は、今は縁に気づきはじめた、

普通の人だと思っています。

しかし、ここで教えていただいた事を

きっかけに、縁を大切にし、縁を繋いで行く、

正のスパイラルを築いて行くため、

行動して行きます。

・アポの取り方

電話を自分は、あまりしていなかったので、

話し方が下手なのも、

それが一因になっているのではないかと思う。

プレミア感は、どうすれば相手に伝わるかを考える。

・相手を思いやる

まずは、相手の事に興味を持つ、

それから相手にとって、良い事は何か、

相手のいう事には、何であろうと

食いつき、反応をよくして行く!

自分を意識してもらうために、

何か相手だけの、プラスαを入れる、

いない時に、いきます。

●応用力

昨日、山内会長が言われていた、

何でも、前向きに話すべきと言われていたのに、

彼女がいるかと聞かれた時に、

いると答えるべきだった。

本番で言えないのは、昨日の公演で、

悔しい思いをしたばかりだったので、

とっさに、出来ない不甲斐なさを

次のばねをして行きます。

From:高岸知広@東京校5期生(兵庫県出身・金沢学院大学卒)

---------------------------------------------------------

今回は土曜日のお昼時に飛び込みだったので、

前回に、行った法律事務所はほとんど閉まっていた。

なので、何処なら人がいて、空いているか、話が出来るかを考え、

学習塾なら、空いている上に、人もいるだろうと

仮説をたて、検証をするために、

行動に移し、一件の好感触なお客様を見つけました!

仮説と検証の大切さを実感しました。

●細矢先生、新聞の読み方

毎日何かわからない記事を読み込み理解してくるやり方や、

全体的像を把握し、興味を持ち、

自分に関係のある物だけを読み込むやり方、

色々な方法があるが、できる事なら、

両方をやり、より早く社会や経済の事を、

人に説明できるくらいに理解を深めて行きたい。

●人間力道場

・柳生家の家訓

縁を大切にする。

自分は、今は縁に気づきはじめた、

普通の人だと思っています。

しかし、ここで教えていただいた事を

きっかけに、縁を大切にし、縁を繋いで行く、

正のスパイラルを築いて行くため、

行動して行きます。

・アポの取り方

電話を自分は、あまりしていなかったので、

話し方が下手なのも、

それが一因になっているのではないかと思う。

プレミア感は、どうすれば相手に伝わるかを考える。

・相手を思いやる

まずは、相手の事に興味を持つ、

それから相手にとって、良い事は何か、

相手のいう事には、何であろうと

食いつき、反応をよくして行く!

自分を意識してもらうために、

何か相手だけの、プラスαを入れる、

いない時に、いきます。

●応用力

昨日、山内会長が言われていた、

何でも、前向きに話すべきと言われていたのに、

彼女がいるかと聞かれた時に、

いると答えるべきだった。

本番で言えないのは、昨日の公演で、

悔しい思いをしたばかりだったので、

とっさに、出来ない不甲斐なさを

次のばねをして行きます。

From:高岸知広@東京校5期生(兵庫県出身・金沢学院大学卒)

---------------------------------------------------------

●《プロの新聞活用術!》

●《プロの新聞活用術!》細矢先生のお話を伺いました。

先生は、情報を取るプロです。

今回は、日経新聞を使って、世の中の流れの掴み方を学びました。

日経新聞は、経済専門誌です。

1500人の経済専門の記者によって作られています。

この数は、他の大衆紙の経済専門記者数の10倍以上。

だから、世の中の経済の動きを掴む時は、日経新聞を読むといいのです。

日経新聞には、ルールがあります。

「前文(リード文)がある記事は、重要。」であるとか、

「中囲みされた記事は、世の中の変化の兆しを示している」、などです。

これを知っているだけで、時流が掴めます。

また、5大商社・3大メガバンク・富士山産業(車・住宅・観光産業のこと。

3つが動けば、多くの産業が連動して動く。その様を富士山に例えた)

の動きに注目しなさいと教えて頂きました。

なぜなら、そこの動きは、世の中の6ヶ月先を行っているからです。

商社は、TPPが決まる前からブラジルの農場を買うなどしていました。

彼らの動きは、後にどんな波が来るかの予告となります。

新聞には、読むポイントがあります。

ポイントを掴んで、読んで自分なりに分析することが重要です。

From:井浪康晴@東京校4期生・実行生(京都府出身・鳥取大学卒)

---------------------------------------------------

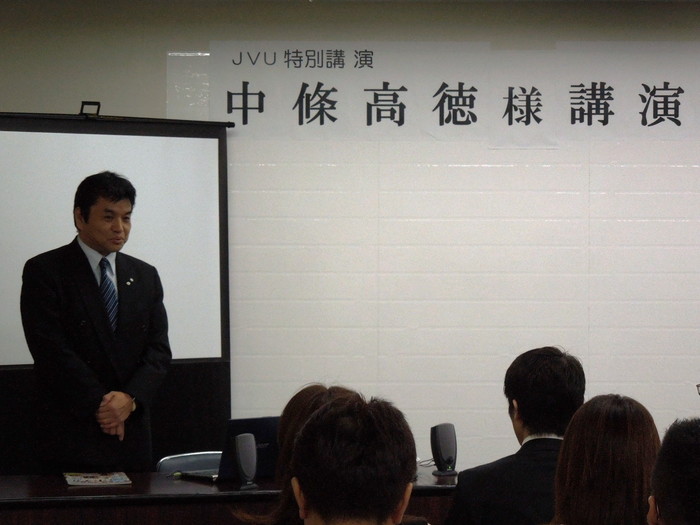

平成25年(2013)【9月13日(金)】 前向き学/山内博晶(山内総研代表)、JVU特別講演:日本人の気概 日本を変える本物のリーダーとは/中條高徳(ベンチャー大學学長)、山近義幸(ベンチャー大學理事長代行)

2013/09/13

コメント (0)

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------●1日の流れ

8:50 松陰本舗集合

9:00 朝礼、掃除

9:40 松陰神社参拝、山内会長を神社にご案内

10:15 山内博晶会長(山内総研代表)の講義

・笑いこそ前向きの原点

・笑いは神様からのプレゼント

・人間は、辛い時でも笑える動物

・ユーモアのセンス

・フェイストレーニング

12:30 講義終了

12:40 昼休憩

13:20 松陰本舗 模様替え

14:00 八王子に移動

16:00 安藤物産株式会社様 会議室へ到着

・会場の準備

18:00 山近義幸理事長代行によるスピーチ

18:30 JVU5thによる30秒スピーチ

18:45 萩生田光一衆議院によるスピーチ

18:55 中條高徳学長による講義

・平等について

・人間学と自務学

・日本人の気概

19:45 質疑応答

20:05 片付け

20:15 終礼

-----------------------------------------------

●山内会長講義

笑いこそが前向きの原点で

笑いにもスマイルとラフがあり

その二つでも意味が違う、というのは考えたことがなかった。

また、人間だけが悲しいときも辛い時も泣くことができるということで

笑う、という行動をすることに意味がある。

こういった笑顔による前向きな姿勢が

場の空気もよくでき、人を楽しませることができる。

日本人はユーモアが苦手というように

自分も聴かれたことにユーモアを交えて

返事する余裕も持たなくてはいけないと感じた。

自分も笑顔に相手も笑顔にできる人間になろう。

●山近社長講演

現代の問題点を7つ上げられたが、その中でも

便利追求型社会、ゆとり教育などについて考えれば

ベンチャー大學がまさにその問題点をなくそうとしている学校だとわかる。

世の中の大きな流れが変えられない中で

ベンチャー大学の中ではそういった現代から少しだけ切り離され

不便な生活や厳しい京都研修のようなことをする。

たいていの大人が「20歳以上はダメ。子どもから変えないと」

と思っている一方で、自分たち世代を見捨てないでくださる

日本ベンチャー大學に関わる方には、改めて心から感謝した。

●中條学長講演

今の教育には人間学が足りない。

その現代で中條学長がベンチャー大學を大切に思い、

自分たち学生のことを考えてくださっているのを感じ

とても嬉しかったのと同時に

改めて気を引き締めなくてはいけないと感じた。

またリーダーや立派な人間になるには

自覚が大切というお話もいただいた。

士農工商のかつての時代にも

自分は武士であるという自覚が

立派であろうとする気持ちにつながり

その気持ちが立派な人間を育てる。

今の日本の教育では自分勝手で

周りを気にしない人が増えたため

自覚も持たず、わがままな人が育ってしまう。

自覚という大切なものに気づいたからには

今日から変わらなくてはいけない。

入学式の時に中條学長にお話ししていただいたが

ちょうど半年の節目に改めて原点に返ることができた。

From:大森俊通(東京都出身、琉球大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

●学んだこと

●学んだこと・松陰神社参拝

山内会長と松陰神社へお連れした。

正式な仕方で参拝させていただき、その後、松陰神社内を

案内させていただいた。

松陰先生のお墓と徳富蘇峰について話させていただいたが、

情報が足りず、あまりいい説明はできていなかった。

改めて学びを深めて次は話は多少拙くとも、情報量はしっかりい入れ込む。

●山内会長の講義

いつも人前に見せている顔だからにこにこしている義務があると話された。

確かに電車や、通勤中の人の顔は暗いことが多い。

自分はどうかと思うと、あまり意識していなかった。

いつも見られているという意識はそういう小さなことから

積み重ねていくことがいいと感じた。

今後は外にいる時、電車の中などで笑顔でいるように意識する。

困った時にどうすればいいかというと、無理にでも笑うと良いと話された。

形から入って心に至る。

とにかく笑って今が幸せだということ。

困った時こそ笑えるよう意識する。

●中條学長の講義

中條学長が日本ベンチャー大學にすごく期待されている

ということを改めて感じた。

期待に添えられる、むしろ越える人間となれるように、勉強していく。

人間学と時務学、論語とそろばん両方身につける。

袖振り合うも多生の縁というお話をされた。

縁はたくさんいただいているが、繋げるという点が自分はできていない。

まめに連絡する、手紙を書く、実際に会うなどして縁を

一瞬ではなくその後も繋いでいけるようにする。

方法は学んでいるので、あとは実践に移して、今よりもっと

人に好かれるような人間へレベルアップしていく。

今回頂いた熱を覚まさないよう行動を変える。

まずは手紙を書くことから始める。

From:牛島知之(熊本県出身、熊本県立大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

●笑いの体験

あんなに体の内から感覚が変わる授業は初めてだった。

ザメディアジョンの会長である、山内博先生に講義をしていただいた。

「笑い」というものを中心に、呼吸法を使った実践を織り交ぜて

行っていただいた。

やると実際に気分が高揚して、前向きになれる。

理屈もそうだが、実体験として教えていただいた。

笑いの種類も教えていただいた。

爆笑、大笑いなどは良いが、愛想笑い、苦笑いなど、あまり良くない

笑いもある。

あまり意識していなかったと実感。

自分の反応を客観的に考えて、改善していく。

日本人にはユーモアが足りないという。

私もそうだが自分の笑いの力を伸ばさなければならない、と思った。

ヨーロッパ人は自らが生き残るためにユーモアが必要だった。

日本人は必要なかったから発達していない。

今の時代、この日本でも生き残るためにはユーモアは必要だろう。

どうすればいいのか。

質問を直球で返す必要はない。違う視点から見て、捻って考えるべき

など、コツも教えていただいた。

実践して、笑いの身についた人間になる。

●私たち若者

中條学長と山近理事長の講義を聞かせていただくため、

八王子に向かった。まずは山近理事長のお話。

若者の問題点を中心に、鞄持ちと日本ベンチャー大學について、

お話いただいた。

コンビニから端を発する便利型追求社会、ゆとり教育、

行きすぎた平等教育、不況など、様々な要因が重なり合っている。

私はまだ若者の立場の人間だが、山近理事長のおっしゃることは最もだと思う。

ではどうすればいいのか、どうすれば私たちは復活できるのか。

日本ベンチャー大學について、再び目標が明確になった日になった。

それから中條学長の講義に繋がる。

●日本ベンチャー大學

「人間学」と「時務学」

人間学こそが本学で、時務学ばかりとなってしまっては本末転倒。

いま、本学を勉強できる環境にいることをありがたく思う。

学長はベンチャー大學を、学生を、心底信じてくださっている。

京都研修の経験の大切さを、昔の学生のお話を通して教えて

くださったり、今の学びの価値を聞かせてくださった。

私たちも期待に答えなければならない。

中條学長のお話を聞くと、やらなければならないことが自ずと見えてくる。

ベンチャー大學の講義を全身全霊で学び、よく本を読んで、

よく人と交わり、実生活も成長のための機会とする。

当たり前のことだが、今の時間を無駄なく努力して、人間力をつけていく。

ご自身の経験を通した、日本人としての生きるべき道を、

変わらない気迫でお話いただいた。

改めてベンチャー大學で学ぶべき姿勢を律することができた。

これから半年間、気持ちを新たに突き進んでいく。

From:佐藤洋一(神奈川県出身、玉川大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

●笑いは、人を前向きにさせる

●笑いは、人を前向きにさせる楽しい気分になるものだと教わった。

自分が、どれだけの場面で笑うことが出来るか、

笑う回数が多いほど、

常に笑っていれば、それだけ幸福に近づく。

よく聞く事でもあるが、

実行できているかとなると疑問である。

自分は仏頂面をしがちなので、

常に笑顔出す回数を増やし、

表情を豊かに過ごすせるようににします。

●人間学

相手のためを思い、自分にできることはなにかを

考えることだと教わった。

相手にとって、気持ちの良い質問は何か、

どうすれば話しやすいか、

何をしたら、嫌かを自分なりに考え、

気持ちの良く、話せるように

自分なりの人間学を深めていきます。

●ジョーク

ジョークは大学生の時に、

少し勉強した事がある。

あの時は、上手く言えたためしがなかったが、

これから即席ジョークの一つも

言えないようでは、営業をやって行く身としては、

よろしくない。応用力、対応力を身につけ、

実行に移していきます。

●松陰本舗の模様替え

物の位置を変えたり、

竹の椅子を見えるようにしたりするなど、

本当にちょっとしたことで、

入って来た時の印象は変わる。

少しでも、来館数やリピーター率を

あげるためにどうすれば良いかを考え、

実行に移し、検証することで、

少しずつ、より魅力的な場所にしていきたい。

●中條学長「日本人の気概」

・自務学

どうしたら、お金を稼げ、早く出世出来るか、

今の若年は、これだけしか学んでいないと仰られていた。

確かに、思い返せば、どうしたら上に行けるかだけで、

その責務に見合った人間になるということは、

やってこなかった。

そろばんだけを手にし、論語を置きっ放しにしていたように思える。

ベンチャー大學では、論語を学ぶ場所なので、

ここで、しっかりと身につけ、

人間的に豊かな人生を歩める様に、

意識していきます。

●縁

袖振り合うも他生の縁、自分は意識はしていましたが、

行動に移せていたかと言われると、

怪しいです。

世の大人物と言われる人は、皆縁を大切にしている。

自分も、最近は手紙をよく出す様になったが、

まだまだ、真心をかけて、

もっと縁を大切にできる様に行動します。

●人間学

富士の様な人物になる!

人が憧れる、あの人の様になりたいと

思われる様な人物になるためにはどうすればいいか、

自分が憧れるような人、他者を思いやれる人

人からそう思われる様な人物になれる様努力します。

From:高岸知広(兵庫県出身、金沢学院大学卒)JVU東京校5期生

-------------------------------

●山近理事長によるスピーチ

今の学生がダメになった理由の中に「いきすぎた平等教育」についてが

印象に強く残っている。徒競走でみんなで手をつないでゴールすることは

ずっと都市伝説だと思っていた。

ゆとり教育についても、私たちは振り回された点がある。

よくわからないけれど小学校のカリキュラムがかわり、学ぶ内容が変わり、

しばらくするとゆとり教育はダメだと言われだし、「ゆとり世代」と

揶揄され、冷たい眼で見られるようになった。いつの時代だって

若い人たちは非難の対象にされたり冷たい眼で見られることはあるだろうが、

教育に関しては私達受ける側はどうしようもできなかった。

しかし私たちにも教育的側面ではないが問題はある。

コミュニケーションを取ることを煩わしく思い、積極的に

とらなかった点や受動的に毎日を過ごし続けた点である。大学に進学して

これらの問題点を自覚し、何とかしようと様々なことにチャレンジ

しているのが、今の大学生に見られる良い点だと私は思う。

全ての大学生がこのようであるわけではないが、積極的に課外活動

している人には多いと思う。

山近理事長のように大人にも責任があると考えてくださる方が

どれ程いらっしゃるのかわからないが、少数だろう。

そのように考えてくださっていることを嬉しく思う。かといって

その事に甘えてはいけない。学ばせていただけることに感謝の気持ちを忘れない。

●中條学長による講義

士農工商が日本のリーダー育成のもととなり、藩校でリーダーとなるべく

「人間学」を学んでいたが、旧制高校の廃止により学ぶ内容が

「時務学」となってしまった。

受験のためだけに学んだ学問は、受験が終わってしまうとほとんど

記憶からなくなってしまう。それでも努力したことはきちんと

覚えていることから、時務学をやっても身に付いたことは

人間学で学べる事であったように思う。これでは何のために

時務学を学んだのかわからない。

多くの中高生が「勉強つまらないと」投げているのは、

教科がつまらないということもあるが、学ぶアプローチが

時務学的であることも原因なのではないだろうか。

リーダーになるためには、まずその自覚を持つことが大事で、

どこからどう見ても富士のごとく輝いて見えることが大事だと仰っていた。

リーダーとしての自覚を持ち、入社する会社の若手のリーダーに

なれるようにする。恩寵的試練は自分自身を成長していくための

神様が下さった試練ということも仰っていた。

恩寵的試練を楽しむことはとても難しいかもしれない。

それでも恩寵的試練を楽しめるような、チャンスと捉えて

見逃さない人間になる。

From: 春山恭平(杏林大学4年)JVU東京校ヤング5期生

------------------------------------------------------------------

●《でっかい笑顔で仕事をしよう。長所をみよう》

●《でっかい笑顔で仕事をしよう。長所をみよう》山内会長のお話を伺いました。

「どんな苦しいときでも笑え!」

「30までは文句言わず、指示された事にハイと笑顔で

返事してやれ(歯を見せるくらいのでっっかい笑顔)!」と

アドバイス頂きました。

そうすることで、自分も相手も明るくなるし、前向きになる!

結果、それは仕事の生産もあげることに繋がる!

すごく腑に落ちました。

僕は色々ごちゃごちゃ考えて、笑顔を出すことが苦手でした。

これからは、どんなに辛かろうがでっかい笑顔だ!

また、会長からは、「長所をみろ!」とアドバイス頂きました。

普通の意識では、確実に短所が目につく。

だから、はじめは意識しまくらないと出来ない。

長所だけを探す!

先日来ていただいた、舟久保社長は、「長所しかみない。」と

仰られていました。

人の長所、自分の長所探しを徹底していこう。

目指すは、長所しかみない人間!

●《人が、本当についていきたいと思うリーダーというのは、あったかい人だ。》

リーダーについて教えて頂きました。

たとえ口下手だったとしても、ついていきたいと思う魅力さえあればいい。

トップは、万能である必要なんてない。不器用だっていい。

上に立つ人間が唯一必要なのは、自分の事はおいておいて、

部下の事を心配してやれるか。

それが、リーダー。

世界の起業家カーネギーもそうだったのかもしれません。

カーネギーさんは、自身の周りに、自分より能力の高い方を

たくさん集められました。

その要因は一つしかないと感じます。それは、上に書いた

中條学長が言われた事だと思います。

真に人を想える人間の見ている景色を見てみたい。

どんな心の状態なのかを感じてみたい。

人間的成長のゴールはそこだと思います。

From:井浪康晴(京都府出身、鳥取大学卒)JVU東京校4期生・実行生

---------------------------------------------------

●笑顔は意識するもの

笑顔は人間が悲しい気持ちの時にでもできる

唯一の動物で、前向きな考えの原点は笑いがある。

今回は呼吸法から、笑い方の練習を教えて頂いた。

他人様に見せている状況が多い中で、意識して

自分の顔を作っている方は少ない。

実践してみて、私は笑い方が下手になっていると

感じた。。

笑顔でいる人ほど前向きである。まず形から入り、

笑顔をチェックする習慣を身に付ける。

●答える力

質問とは、正直に答えなくてもよい。

自分のマイナス要素をさらけ出すときは、

むしろユーモアたっぷりに答えるべきだ。

所持金が1,000円としても、「お金持ちです」と

答えたり、異性の友達が沢山いれば「彼女候補は

います」と切り返す。

自分の中での捉え方の問題である。前向きに考えれば、

コミュニケーションが良く変わる。

レーガン大統領は、狙撃されたとき奥さんに

「弾をよけそこなっちゃったよ」とユーモア混じりで

答えた。コミュニケーションがうまくいくと、笑顔に

なる。前向きになるのだと勉強させて頂いた。

●袖触れ合う人物も大事にする

立派な人物は、袖触れ合うご縁も活かす。

学長の学ばれた旧帝高校でも教えがあったのだろう。

人間学をないがしろにし、時務学だけを教えていく

日本であっては、出世のみを考え将来的にリーダーを

目指して日本を変えるような若者も少なくなって

しまうのではないかと感じる。

人間的に魅力のある人には、何故か人が集まってくる

と感じる。ご縁というもの、人との繋がりにまずは

感謝して、繋げていく努力が、これから仕事をする

私達若い者達にも必要だと感じた。

●リーダーという自覚

江戸時代の身分制度である士農工商があったため

武士には、日本を支えていくのだという強いリーダー精神が

備わっていた。薩摩藩は郷中教育で、徹底した

人間学を学んだ。リーダーとして日本を引っ張っていくと

いう精神や、ないがしろにされる人間学を

当時明治維新で近代化できた方々の教育から学ぶべき

だと感じた。中條学長、今回もベンチャー大學学生の心に

火を付ける貴重な時間を過ごさせて頂き、ありがとうございました。

From:小林諒也(北海道出身、公立はこだて未来大学院卒)JVU東京校4期生・実行生

---------------------------------------------------

平成25年(2013)【9月12日(木)】 リアル経営学/舟久保利和先生(昭和製作所 代表取締役社長)、今元さんによる講義

2013/09/12

コメント (0)

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------●1日の流れ

8:15 ベクトル勉強会(実行生のみ参加)

8:50 集合、朝礼

10:00 昭和製作所 舟久保利和社長による「リアル経営学」

・社長の人生

・深層心理は埋め込むべき

・体育会系は問答無用なところが良い

・困難を乗り越える

・試験は全体を見渡してポイントを掴むべき

・叱ってくれる人を一生大事に

→自分の仕事とは直接関係がない方

・年上の部下との付き合い方

→たてるところはたて、守ってもらうところは守ってもらう

・厳しくクレームを言う部下ほど、よく働く

・サンドイッチの方式

褒めて→叱って→また褒める

・PDCA

夢、目標があって初めて始まる

・行動力(飛び込み力)が一番大事

・人間の弱さを知るべき

・世のため、人のためにやっているとやがて自分に還ってくる

・社長には元々覚悟を持って就いた

・QCD

・10年前の自分が今の自分を見てどう評価するか

12:30 舟久保社長と一緒に食事

13:30 新聞アウトプット

・セブンイレブン シニアに照準

・ご飯の5礼

・テレビ、ネットにニュースを提供しているのは新聞社

・一日一記事、深掘りする、勉強する

・話し方のモデルをテレビから探した方がよい

・自分と似たような性質の人を探す

・コンビニのこれからの可能性

15:30 終礼、解散

-----------------------------------------------

●舟久保社長講義

舟久保社長の波乱万丈な人生についてお話してくださった。

そういったつらい経験や珍しい経験のすべてが今の船久保社長に

つながっており、

経営者としての度量にもつながっているのだと感じた。

特に年上の部下という複雑な関係の中で

どのように気を遣い、どのように厳しくするかというのは

非常に難しいことだろうが、

それが舟久保社長の謙虚な人柄や

人に慕われる要素なのだろうと感じた。

様々な経験をし自分の視野を広めながら

いろいろな方と接することで自分を謙虚に保つことを

これから自分も行っていく。

そのうえでPDCAサイクルを意識し

常にやりっぱなしではなく、

計画を実行に移したらそれを反省し、

改善につなげていくことも学んだので

日々の生活の中で心がけそういった習慣を癖づけていく。

●今元さん講義

・ごはんの五礼

ご飯をごちそうして頂いたら

①お金を出していただくとき

②お店を出るとき

③お別れするとき

④お別れした後のお礼メール

⑤次にお会いするとき

の計5回のお礼が大事になる。

当たり前と思わないことがこういった感謝の行動につながるし

そういった行動が相手との関係をより深めていくのだろう。

こういった習慣も身に着けていく

・新聞アウトプット

新聞とテレビのニュースの違いとして

新聞がおおもとの情報源であること、

有料であることから質を高めることで販売することなど

改めて新聞の重要性を教わった。

それは同時に情報のおおもとを大切にすること、

つまり上っ面の情報で知った気になるのではなく

現地現場の情報まで辿って勉強していく

ベン大の意義についてもお話してくださっているのだと感じた。

これからは情報について、そのおおもとへたどることを大切にし、

現地に行く際にはそこにある情報がいかに価値があることかを一層意識して

勉強していく。

From:大森俊通(東京都出身、琉球大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

●学んだこと

・舟久保社長による講義

株式会社昭和製作所の船久保社長に来ていただき、講義していただいた。

船久保社長はせっかくやるなら、とやることとやらないことを決めて

やることはとことんやり、やらないと決めたことはとにかくやられない。

はっきりしている点がすごい。

せっかくやるなら、という言葉、真似してみる。

また、今10年後、もしくは10年前の自分が今の自分を見ていいと思えるか、

という視点は面白いと思った。

人に見られていない時でも、どうなのだろうと考えることで、

自分の行動をより最適化できるのではないか。

この視点は真似してみる。

・新聞アウトプット

今元さん主導でセブンイレブンがシニアをターゲットとしているという

記事について議論した。

自分はネガティブに記事を捉えてしまっていた。

どんどん便利になって行っている中、次はどんなことができるだろうかなど

考えたほうがワクワクする。

やはり議論はワクワクしながらする方が楽しい。

ワクワクしながら話せるような話題にするよう記事を捉える。

また、説明をする時に、掴みが大事なのだと改めてご指導いただいた。

興味を持ってもらえなければ伝わることは少なくなる。

インパクトのある入りをして、説明をするという流れを

今後は意識してやっ ていく。

From:牛島知之(熊本県出身、熊本県立大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

舟久保社長の波乱万丈な人生についてお話してくださった。

そういったつらい経験や珍しい経験のすべてが今の船久保社長に

つながっており、

経営者としての度量にもつながっているのだと感じた。

特に年上の部下という複雑な関係の中で

どのように気を遣い、どのように厳しくするかというのは

非常に難しいことだろうが、

それが舟久保社長の謙虚な人柄や

人に慕われる要素なのだろうと感じた。

様々な経験をし自分の視野を広めながら

いろいろな方と接することで自分を謙虚に保つことを

これから自分も行っていく。

そのうえでPDCAサイクルを意識し

常にやりっぱなしではなく、

計画を実行に移したらそれを反省し、

改善につなげていくことも学んだので

日々の生活の中で心がけそういった習慣を癖づけていく。

●今元さん講義

・ごはんの五礼

ご飯をごちそうして頂いたら

①お金を出していただくとき

②お店を出るとき

③お別れするとき

④お別れした後のお礼メール

⑤次にお会いするとき

の計5回のお礼が大事になる。

当たり前と思わないことがこういった感謝の行動につながるし

そういった行動が相手との関係をより深めていくのだろう。

こういった習慣も身に着けていく

・新聞アウトプット

新聞とテレビのニュースの違いとして

新聞がおおもとの情報源であること、

有料であることから質を高めることで販売することなど

改めて新聞の重要性を教わった。

それは同時に情報のおおもとを大切にすること、

つまり上っ面の情報で知った気になるのではなく

現地現場の情報まで辿って勉強していく

ベン大の意義についてもお話してくださっているのだと感じた。

これからは情報について、そのおおもとへたどることを大切にし、

現地に行く際にはそこにある情報がいかに価値があることかを一層意識して

勉強していく。

From:大森俊通(東京都出身、琉球大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

●学んだこと

・舟久保社長による講義

株式会社昭和製作所の船久保社長に来ていただき、講義していただいた。

船久保社長はせっかくやるなら、とやることとやらないことを決めて

やることはとことんやり、やらないと決めたことはとにかくやられない。

はっきりしている点がすごい。

せっかくやるなら、という言葉、真似してみる。

また、今10年後、もしくは10年前の自分が今の自分を見ていいと思えるか、

という視点は面白いと思った。

人に見られていない時でも、どうなのだろうと考えることで、

自分の行動をより最適化できるのではないか。

この視点は真似してみる。

・新聞アウトプット

今元さん主導でセブンイレブンがシニアをターゲットとしているという

記事について議論した。

自分はネガティブに記事を捉えてしまっていた。

どんどん便利になって行っている中、次はどんなことができるだろうかなど

考えたほうがワクワクする。

やはり議論はワクワクしながらする方が楽しい。

ワクワクしながら話せるような話題にするよう記事を捉える。

また、説明をする時に、掴みが大事なのだと改めてご指導いただいた。

興味を持ってもらえなければ伝わることは少なくなる。

インパクトのある入りをして、説明をするという流れを

今後は意識してやっ ていく。

From:牛島知之(熊本県出身、熊本県立大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

●飛び込み人生学

●飛び込み人生学とにかくエネルギーをいただいた。

経営者の方の人生を聞くといつも大変勉強になるが、今回も実感。

舟久保社長は様々な困難にぶつかっているが、それをご自身で

乗り越えていらっしゃる。

PDCAのお話があって、最終段階のA(改善)のところまでいけるひとは

計画した30人の内の1人。

その中でまず飛び込み力(行動力)がなければならないと

おっしゃっていたが、社長は実際に実行しておられる。

社長の今までの人生を聞いて、私と共通するような困難もあった。

しかし私は社長ほど強く乗り越えていなかったと思う。

人生のあらゆる局面での壁をいかにして乗り越えるか。

そこでその人の人間力が試されるのだろう。

舟久保社長のその原動力は体育会系の力だと感じた。

私も夢への思いからエネルギーを生み出し、これから邁進していく。

●新聞アウトプット

今元さんからは毎度ビジネスマンとして、人としてとても

大切なことを教わる。

ご飯の5礼、自分の話し方のお手本になる人を探すということ、

キャッチを大切に話すということ。

必ず実践していく。

時折、前に教わったとても大事なことを忘れてしまっていることが非常に悔しい。

ときには振り返りをし、学んだことは少しでも行動して定着させていく。

From:佐藤洋一(神奈川県出身、玉川大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

●昭和製作所

・舟久保社長の考え方

頼まれごとは、チャンスと考え断らない

自分ならできると、

少なくとも信じている人がいるなら実行する。

小さなことでも、積み重なっていけば、

実績になり、自分の力になる。

自分に自信が無いからと言っても、

やって見なければ、出来るかもしれない。

自分も先ずは、引き受けやることを心がけ実行じます。

・年上の部下との付き合い

相手をリスペクトし、常に相手目線で話し

注意をする時は、

良いこととサンドして、話すテクニックなど。

将来必ず使うこととなると思いますので、

これから、少しずつ使って自分ものにして行きます。

・本質

一番最初は何か、深いところまで、

理解するには、まず原点に戻る

自分もわかっているつもりで、

分かっていないことが多いので、

始めてあった人や、

その分野の知識が全くない人にも、

理解できる説明、興味が持てる話を

できる様に常に意識して、

キャッチコピー、惹きつける話しが

できる様に努力します。

From:高岸知広(兵庫県出身、金沢学院大学卒)JVU東京校5期生

-------------------------------

●新聞アウトプット

薬のネット販売、東京五輪の開催についての意見交換を行いました。

今元さんに意見の内容よりも姿勢が大切であるという風にご指摘を頂きました。

確かに感想や知識を言い合うだけで思いがなかったと思います。どこか他人事のよ

うになってしまい気持ちの強さが欠けてしまっていました。

声の大きさであったり、目線を上に向けて話したりと、

まずは形からだけであっても取り組む姿勢を大切にしていきます。

また私は、新聞の記事や知識について結果を知っていても

原理がわかっていない、と指摘されました。

これには自覚もありこの1カ月間就職活動で、まずは結果、

自分にメッキをして気持ちだけでも強く見せる。

何が何でも勝とう、という考えを重視していたので、それを

見抜かれてしまったのだと思います。

ひと月振りに来ても心掛けをすぐに見透かされてしまった事に

純粋に驚きました。見る人が見ると、きっとすぐにバレてしまうのでしょう。

もう就活では基礎からやり直す時間が残されていません。

でも上手く結果が出た暁には、土台の知識・考え方を蓄えていきます。

また「結果」にこだわろうという意識のあまり、他のベン大生に

比べひと月前にはあった「素直さ」が私には薄れてしまったように

感じました。

実戦で緊張感を持って行う心掛けも必要ですが、人のアドバイスを

本心で受け止められる純粋さも意識すべきだと気づきました。

●人生設計発表

私は2回のプレゼンのチャンスをいただきました。

結果は最下位でしたが、まず他人と比較する以前に私自身のなかで

この発表に対する思いやコンセプトがなかったのが問題だと感じます。

正直にまだ将来に対する夢も目標も出来てはいません。

今はなんとなくといったレベルです。

そんな状態で他人に思いを伝える事が出来るわけがないと思います。

上にも書きましたがまずは結果だけ、といった考え方であったため

話す内容に具体性がなかったのだと思います。

実行生が上位に入るのもプレゼンの技術関係なく思いの強さだと感じました。

本気で向かえる事はなにか、守りたい事はなにか、自分の中での

芯をしっかりと保たなければ何度やってもよい内容にはならないと思いました。

From: 高田朝輝(群馬県出身、北里大学4年)JVU東京校5期生ダッシュ生

------------------------------------------------------------------

●【厳しく言ってもらえる環境】

本日の講師である舟久保社長は、社員のほとんどが年上だという。

そんな社員の方々から、会社に対すろ愚痴や、厳しい一言を言ってもらえるとおっ

しゃっていた。

会社のトップである社長に、なかなかそんなことは言えるものではない。

私はこれほど風通しの良い環境は、舟久保社長ご自身が作り出していると感じた。

普段から社員の方に感謝しているのはもちろん、会社のことを

人一倍想っているからこそ、社員の方々は厳しく接しているのだ。

私たちベンチャー大學生と今元さんには利害関係が存在しない。

にも関わらず、厳しくご指導いただけるこの環境はなかなか経験できない。

今元さんが、いかに私たちのことを想ってくださっているのかと

いうことを改めて感じた。

From:南出浩(大阪府出身、桃山学院大学卒)JVU4期生ならびにJVU実行生

---------------------------------------------------

●未来[1274]

ベクトル勉強会に参加させて頂いた。

将来を不安に思うより、ポジティブに妄想している自分で

いる人になること。

今目の前にある事を一生懸命やる人にしか、

ポジティブになれないとお聞きし、その通りだと感じた。

論語とそろばん、どちらも大切。

目先の仕事の事も大切で、立志や将来の人生設計も同じ位大切だ。

今から逃げずに一心不乱に立ち向かい、

それが出来てやっと、ポジティブな妄想をした人になる。

妄想力という本も本屋さんで中を覗いてみます。

●学ぶ=真似ぶ[1245]

真似をする中でオリジナルにしてゆく。行動の中で学ぶ。

完璧を目指さず、すぐやるひとを目指したい。

凄く上の人を目指すのではなく、少し上の人を目標にする。

舟久保社長講義

●PDCAサイクル

(おそらく)計画、実行、反省、改善という和訳。

教えて頂き、日頃意識して出来ていないなと感じる。

例えば1年の初めに立てた計画は全て叶えているかと

言ったらそうではない。

舟久保社長は、実行と反省の間にもう1つあると教えて

下さる。実行の後には、自分の弱さが見えること。

私はこれが非常に大切だと感じた。

実行に移さない事には、自分の弱さが見えていない。

弱さが見えないと同じ場面でまた痛い目にあう。

成長のために、過去に立てた夢も見直し実行に移してゆきたい。

●叱ってくれる人を大事にする

町工場の経営者の貴重なお話を初めてお伺いする事が

できた。舟久保社長は三代目社長でおられ、

社長に就任した際は町工場なので部下が全員年上であった。

自分と年が離れている人達は若い経営者に厳しく

言ってくる。それでも舟久保社長は「厳しく言って

くれる方々はすごく大事」と言われる。

他にも社長は現在の父親の会社を継ぐまえ、

シアトルに2年間留学へ行き、そこで会った

(株)アタゴという会社の経営者に厳しい教育を

授かっている。「経営者となったら叱ってくれる人が

いなくなるから教育してあげよう」という事情だった

そうだ。いわゆるメンター、周りで厳しく言って

下さる方の存在はありがたい。自分の性根を直して頂ける。

舟久保社長は社員がメンター(は言い過ぎかもしれない)と

なって、皆に厳しく言って頂いている。

それだけ信頼関係を築ける会社は働きやすいのだろうと

感じた。

今元さん講義

●新聞がマスメディアのネタ元になっている

新聞、テレビ、ネットの違いを本質を捉えて

いる人は少ない。

新聞が他のテレビ・ネットのネタ元になっている。

新聞記者が自分の足で稼いできた記事を、テレビや

ニュースは二次利用している。

だから沢山情報を載せている新聞を読むべき。

さらに昨日の講義でも学んだように、

現代人が衰えた活字は、読み込む力と想像力がつく。

●未来予測をする

議論したい事柄を意見を出し合う場で提案するとき、

ネガティブな議題よりも、未来予測

(例えば影響力のある企業の新しい活動を見て、

将来がどう変わっていくか?について)を

話し合う場にした方がよい。と教えて頂いた。

そちらがテレビの批評家の話し合う場より、よっぽど有益そうだ。

と感じる。

未来予測をして、将来の展望が見えそうな議題の提案

を訓練して身に付けたい。

From:小林諒也(北海道出身、公立はこだて未来大学院卒)JVU4期生ならびにJVU実

行生

本日の講師である舟久保社長は、社員のほとんどが年上だという。

そんな社員の方々から、会社に対すろ愚痴や、厳しい一言を言ってもらえるとおっ

しゃっていた。

会社のトップである社長に、なかなかそんなことは言えるものではない。

私はこれほど風通しの良い環境は、舟久保社長ご自身が作り出していると感じた。

普段から社員の方に感謝しているのはもちろん、会社のことを

人一倍想っているからこそ、社員の方々は厳しく接しているのだ。

私たちベンチャー大學生と今元さんには利害関係が存在しない。

にも関わらず、厳しくご指導いただけるこの環境はなかなか経験できない。

今元さんが、いかに私たちのことを想ってくださっているのかと

いうことを改めて感じた。

From:南出浩(大阪府出身、桃山学院大学卒)JVU4期生ならびにJVU実行生

---------------------------------------------------

●未来[1274]

ベクトル勉強会に参加させて頂いた。

将来を不安に思うより、ポジティブに妄想している自分で

いる人になること。

今目の前にある事を一生懸命やる人にしか、

ポジティブになれないとお聞きし、その通りだと感じた。

論語とそろばん、どちらも大切。

目先の仕事の事も大切で、立志や将来の人生設計も同じ位大切だ。

今から逃げずに一心不乱に立ち向かい、

それが出来てやっと、ポジティブな妄想をした人になる。

妄想力という本も本屋さんで中を覗いてみます。

●学ぶ=真似ぶ[1245]

真似をする中でオリジナルにしてゆく。行動の中で学ぶ。

完璧を目指さず、すぐやるひとを目指したい。

凄く上の人を目指すのではなく、少し上の人を目標にする。

舟久保社長講義

●PDCAサイクル

(おそらく)計画、実行、反省、改善という和訳。

教えて頂き、日頃意識して出来ていないなと感じる。

例えば1年の初めに立てた計画は全て叶えているかと

言ったらそうではない。

舟久保社長は、実行と反省の間にもう1つあると教えて

下さる。実行の後には、自分の弱さが見えること。

私はこれが非常に大切だと感じた。

実行に移さない事には、自分の弱さが見えていない。

弱さが見えないと同じ場面でまた痛い目にあう。

成長のために、過去に立てた夢も見直し実行に移してゆきたい。

●叱ってくれる人を大事にする

町工場の経営者の貴重なお話を初めてお伺いする事が

できた。舟久保社長は三代目社長でおられ、

社長に就任した際は町工場なので部下が全員年上であった。

自分と年が離れている人達は若い経営者に厳しく

言ってくる。それでも舟久保社長は「厳しく言って

くれる方々はすごく大事」と言われる。

他にも社長は現在の父親の会社を継ぐまえ、

シアトルに2年間留学へ行き、そこで会った

(株)アタゴという会社の経営者に厳しい教育を

授かっている。「経営者となったら叱ってくれる人が

いなくなるから教育してあげよう」という事情だった

そうだ。いわゆるメンター、周りで厳しく言って

下さる方の存在はありがたい。自分の性根を直して頂ける。

舟久保社長は社員がメンター(は言い過ぎかもしれない)と

なって、皆に厳しく言って頂いている。

それだけ信頼関係を築ける会社は働きやすいのだろうと

感じた。

今元さん講義

●新聞がマスメディアのネタ元になっている

新聞、テレビ、ネットの違いを本質を捉えて

いる人は少ない。

新聞が他のテレビ・ネットのネタ元になっている。

新聞記者が自分の足で稼いできた記事を、テレビや

ニュースは二次利用している。

だから沢山情報を載せている新聞を読むべき。

さらに昨日の講義でも学んだように、

現代人が衰えた活字は、読み込む力と想像力がつく。

●未来予測をする

議論したい事柄を意見を出し合う場で提案するとき、

ネガティブな議題よりも、未来予測

(例えば影響力のある企業の新しい活動を見て、

将来がどう変わっていくか?について)を

話し合う場にした方がよい。と教えて頂いた。

そちらがテレビの批評家の話し合う場より、よっぽど有益そうだ。

と感じる。

未来予測をして、将来の展望が見えそうな議題の提案

を訓練して身に付けたい。

From:小林諒也(北海道出身、公立はこだて未来大学院卒)JVU4期生ならびにJVU実

行生

平成25年(2013)【9月11日(水)】 人生設計図発表(リベンジ)、今元さんによる講義

2013/09/11

コメント (0)

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------●1日の流れ

9:00 朝礼、掃除

9:30 新聞アウトプット1

・高岸君、牛島 5面 薬ネット販売 新ルール

薬のネット販売すること、または28品目も含めた

全種解禁に賛成か反対かについて議論

・大森君 1面 東京五輪再び

福島の復興がこれで遅れるのではないかなど議論

11:30

昼休憩

12:00

人生設計発表

各々が作成した人生設計を発表 した。

1、高田君

2、春山君

3、中村君

4、大森君

5、牛島

6、佐藤君

7、高岸君

8、南出さん

9、小林さん

10、高田君(リベンジ)

11、春山君(リベンジ)

13:30

報告と説明の仕方の講義

15:30

終礼

●発表の審査結果(持ち点10点×9名=90点満点)

① 南出 79点

② 小林 73点

③ 大森 68点

④ 佐藤 66点

⑤ 春山 64点

⑥ 井浪 63点

⑦ 高岸 61点

⑧ 牛島 56点

⑨ 中村 47点

⑩ 高田 45点

-----------------------------------------------

●人生設計発表

前回から時間も経ち

事業創造の内容の変化もあったので

自分の発表も少しだけ内容は濃くなったと感じる。

結果的に10人中3位にはなったが

上位二位の先輩に比べたらまだまだやはり不十分だと感じた。

これからは事業創造の講義で事業を具体化し、

速く就職活動も完了させて次のステップに行く。

他の人の発表を見ても成長しているのが

見て取れる人が多かった。

自分もしっかり成長していかなくてはいけない。

●今元さん講義

ベン大生としてまだまだ足りない点を指摘していただいた。

またベン大生の強みとして改めて

遠野に行ったことや、京都研修のことなどを振り返ることができた。

こういった経験を生かしてはったりでもいいから

人をわくわくさせるようなことを言えるようにならなくては

ベン大に通ってる意味もないのだと感じる。

もっと人が何を聴いたらワクワクするのかとか

そういうことにも気を付ける。

また現地に行って自分たちで学びを取っていることにも

もっと自信を持っていいと感じた。

誰が用意したでもない自分たちの行動でつながったご縁で

得た学びも多くあるのにそこをまだまだ生かしきれていない。

もっと自分たちの行動に自信を持ち人に話していく。

From:大森俊通(東京都出身、琉球大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

●学んだこと

・新聞アウトプット

薬ネット販売についての記事と、東京五輪についての記事に

ついて議論した。

議論の時に声が出ていない、感想を言い合うだけでは

だめだというご指摘を頂いた。

確かに議論の時窓を開けているのだが騒音で聞き取りづらく、

聞き返すということがたまにある。あまり意識していなかったが、

声が小さくてはモチベーションも上がりづらく、議論しにくい。

声を出すというその簡単なことすらできていないということを

気にしないこの現状を変えていかなければこの時間は無駄だ。

慣れということがいかに怖いか改めて実感した。

また、多数派の意見だけでなく、少数派の意見を出して

喧嘩するくらいの勢いで議論することが大事だと話していただいた。

思い返してみると自分の意見は意見というより感想に近くなっている。

本質は何なのか、考えることを最近怠っていたように思う。

記事の本質は何か、自分たちにどう関係するのか考える癖を改めてつけていく。

・人生設計

人生設計の発表をした。

結果は10人中7位ということになってしまった。

自分の持ち味の声の大きさが出せていなかったこと、準備不足が敗因だ。

準備はもちろんだが、声が 出ていなく暗いというところが一番問題だ。

自分が一番自信を持っているところだけにここが出来ていないと

勝負にならない。

いつも、特に発表する時などは自分の武器を意識し、

もっと伸ばすくらいの気持ちでいる。

・今元さんの講義

説明の仕方について教えていただいた。

伝わるための工夫というのは言うのは簡単だが実行は難しいと

改めて感じた。

キャッチで興味を引き、伝わるように話す、このプロセスは

できるようになればかなり強い。

自分は説明が下手なのでまずは伝わるような説明ができるよう訓練していく。

遠野で学んだことを改めて意識し、自分の身に付くように改めて見直す。

From:牛島知之(熊本県出身、熊本県立大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

前回から時間も経ち

事業創造の内容の変化もあったので

自分の発表も少しだけ内容は濃くなったと感じる。

結果的に10人中3位にはなったが

上位二位の先輩に比べたらまだまだやはり不十分だと感じた。

これからは事業創造の講義で事業を具体化し、

速く就職活動も完了させて次のステップに行く。

他の人の発表を見ても成長しているのが

見て取れる人が多かった。

自分もしっかり成長していかなくてはいけない。

●今元さん講義

ベン大生としてまだまだ足りない点を指摘していただいた。

またベン大生の強みとして改めて

遠野に行ったことや、京都研修のことなどを振り返ることができた。

こういった経験を生かしてはったりでもいいから

人をわくわくさせるようなことを言えるようにならなくては

ベン大に通ってる意味もないのだと感じる。

もっと人が何を聴いたらワクワクするのかとか

そういうことにも気を付ける。

また現地に行って自分たちで学びを取っていることにも

もっと自信を持っていいと感じた。

誰が用意したでもない自分たちの行動でつながったご縁で

得た学びも多くあるのにそこをまだまだ生かしきれていない。

もっと自分たちの行動に自信を持ち人に話していく。

From:大森俊通(東京都出身、琉球大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

●学んだこと

・新聞アウトプット

薬ネット販売についての記事と、東京五輪についての記事に

ついて議論した。

議論の時に声が出ていない、感想を言い合うだけでは

だめだというご指摘を頂いた。

確かに議論の時窓を開けているのだが騒音で聞き取りづらく、

聞き返すということがたまにある。あまり意識していなかったが、

声が小さくてはモチベーションも上がりづらく、議論しにくい。

声を出すというその簡単なことすらできていないということを

気にしないこの現状を変えていかなければこの時間は無駄だ。

慣れということがいかに怖いか改めて実感した。

また、多数派の意見だけでなく、少数派の意見を出して

喧嘩するくらいの勢いで議論することが大事だと話していただいた。

思い返してみると自分の意見は意見というより感想に近くなっている。

本質は何なのか、考えることを最近怠っていたように思う。

記事の本質は何か、自分たちにどう関係するのか考える癖を改めてつけていく。

・人生設計

人生設計の発表をした。

結果は10人中7位ということになってしまった。

自分の持ち味の声の大きさが出せていなかったこと、準備不足が敗因だ。

準備はもちろんだが、声が 出ていなく暗いというところが一番問題だ。

自分が一番自信を持っているところだけにここが出来ていないと

勝負にならない。

いつも、特に発表する時などは自分の武器を意識し、

もっと伸ばすくらいの気持ちでいる。

・今元さんの講義

説明の仕方について教えていただいた。

伝わるための工夫というのは言うのは簡単だが実行は難しいと

改めて感じた。

キャッチで興味を引き、伝わるように話す、このプロセスは

できるようになればかなり強い。

自分は説明が下手なのでまずは伝わるような説明ができるよう訓練していく。

遠野で学んだことを改めて意識し、自分の身に付くように改めて見直す。

From:牛島知之(熊本県出身、熊本県立大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

●議論の場

気合が入っておらず、声も小さく、熱の全然感じられない場と

なってしまっていた。

議論の場は戦場。

毎日を白熱させろ。

真剣にやれよ。

全くその通りだ。

本気でやらないと全く意味がない。

私は新聞アウトプットの知識で周りからは遅れを取っているので、

人より数倍読み、本番も積極的に発言しようと思っていたが、

全然できていなかった。

決めたことは継続させなければならない。

明日から変える。

●人生設計、プレゼン、報告

前回とは場所、空気、条件がかなり変わったので、発表全体も

違ったものになったように思う。

どのような状況でも上手く話すというのは、とても難しいと感じた。

今日はだんだん話すのが上達しているという言葉をいただいたが、

それは今回の内容が自分自身についてのことで、「伝える」と

いうことをより意識したことが大きいと思う。

準備を周到にし、相手に伝わるように話すという基本が一番大切。

人生設計の内容についてはこれからもっと具体的にして

いかなくてはならないと思った。

だんだんとプレゼンの感覚がわかってきたように思う。

人生設計のあとで今元さんに教えていただいた報告の仕方、

キャッチの大切さ。

学んで実際に行動していくしかない。

実践重視のベン大の場を最大限に活用する。

考えるとベン大生活も残り半分。

一日一日を大切に送る。

From:佐藤洋一(神奈川県出身、玉川大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

●1分間スピーチ

話しの内容はともかくとして、

掴みを大事にしなければならないと感じた。

最初の一言、何を言うか、短くまとめ

しっかり全員の耳が傾く様な、

話ができるように務めます。

●新聞アウトプット

自分達はご足し算引き算をわかっているか、

先の事を考えた議論をしなければいけないと、

今元さんに、叱咤激励されました。

水際で、騒いでいるだけではだめだと

切に感じました。

●ヤング生2人に対する松陰神社説明

キャッチの重要性を実感した。

相手を心や掴むために、

10秒で何が言えるか、

ここ最近のスピーチは、キャッチの部分で

全然ダメだったので、少しでも、

良くなっていることが分かって安心しました。

これからもっと、精進して行きます。

From:高岸知広(兵庫県出身、金沢学院大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

●今元さん講義

「経済戦争」

新聞アウトプット中に檄が飛んだ。

空気が一変した。

確かに私自身9月に入りどこか気持ちが入っていなかった。

夏の疲れはあるが、それは別。このままやっても確かに

意味がないと納得した。

「日本は武力で戦争しない。これからは経済戦争だ」

この言葉のは心を打たれた。

中国や韓国がどんどん日本を脅かしている。それに対抗するには

私たち若い世代がこれからは、経済、環境面で戦わなくては

ならないということ。

もっと激しくディスカッションしなければ他国には到底勝てない、敗北だ。

私自身最近中国人や韓国人の友人が出来たので積極的に話すようにしている。

それはもちろん大陸から海を渡って日本に来る人たちのほうが

遥かに知識があるからだ。

話していると私の知らない世界さえ見えてくるのです。

今元さんのおかげでまたモチベーションが上がりました。

ありがとうございます。

●人生設計発表

今回はリベンジとして私は2回目の参加、前回は5位と結果で

善戦したが、今回は9位と後退した。

敗因は明確だ、出だしから度忘れするなど、準備不足や本気度が

足りなかった。また周りの人たちのプレゼン能力が確実に

上がっているというのが目に見えてわかった。

中には1か月合わない間に目の色も変わっている方もいた。

場数を踏んでないのもあるが、言い訳はできない。

もう一度欠点を見直し、次回の機会では1位を取ります。

From: 中村亮介(東京都出身、城西大学3年)JVU東京校5期生ダッシュ生

------------------------------------------------------------------

気合が入っておらず、声も小さく、熱の全然感じられない場と

なってしまっていた。

議論の場は戦場。

毎日を白熱させろ。

真剣にやれよ。

全くその通りだ。

本気でやらないと全く意味がない。

私は新聞アウトプットの知識で周りからは遅れを取っているので、

人より数倍読み、本番も積極的に発言しようと思っていたが、

全然できていなかった。

決めたことは継続させなければならない。

明日から変える。

●人生設計、プレゼン、報告

前回とは場所、空気、条件がかなり変わったので、発表全体も

違ったものになったように思う。

どのような状況でも上手く話すというのは、とても難しいと感じた。

今日はだんだん話すのが上達しているという言葉をいただいたが、

それは今回の内容が自分自身についてのことで、「伝える」と

いうことをより意識したことが大きいと思う。

準備を周到にし、相手に伝わるように話すという基本が一番大切。

人生設計の内容についてはこれからもっと具体的にして

いかなくてはならないと思った。

だんだんとプレゼンの感覚がわかってきたように思う。

人生設計のあとで今元さんに教えていただいた報告の仕方、

キャッチの大切さ。

学んで実際に行動していくしかない。

実践重視のベン大の場を最大限に活用する。

考えるとベン大生活も残り半分。

一日一日を大切に送る。

From:佐藤洋一(神奈川県出身、玉川大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

●1分間スピーチ

話しの内容はともかくとして、

掴みを大事にしなければならないと感じた。

最初の一言、何を言うか、短くまとめ

しっかり全員の耳が傾く様な、

話ができるように務めます。

●新聞アウトプット

自分達はご足し算引き算をわかっているか、

先の事を考えた議論をしなければいけないと、

今元さんに、叱咤激励されました。

水際で、騒いでいるだけではだめだと

切に感じました。

●ヤング生2人に対する松陰神社説明

キャッチの重要性を実感した。

相手を心や掴むために、

10秒で何が言えるか、

ここ最近のスピーチは、キャッチの部分で

全然ダメだったので、少しでも、

良くなっていることが分かって安心しました。

これからもっと、精進して行きます。

From:高岸知広(兵庫県出身、金沢学院大学卒)JVU東京校5期生

--------------------------------

●今元さん講義

「経済戦争」

新聞アウトプット中に檄が飛んだ。

空気が一変した。

確かに私自身9月に入りどこか気持ちが入っていなかった。

夏の疲れはあるが、それは別。このままやっても確かに

意味がないと納得した。

「日本は武力で戦争しない。これからは経済戦争だ」

この言葉のは心を打たれた。

中国や韓国がどんどん日本を脅かしている。それに対抗するには

私たち若い世代がこれからは、経済、環境面で戦わなくては

ならないということ。

もっと激しくディスカッションしなければ他国には到底勝てない、敗北だ。

私自身最近中国人や韓国人の友人が出来たので積極的に話すようにしている。

それはもちろん大陸から海を渡って日本に来る人たちのほうが

遥かに知識があるからだ。

話していると私の知らない世界さえ見えてくるのです。

今元さんのおかげでまたモチベーションが上がりました。

ありがとうございます。

●人生設計発表

今回はリベンジとして私は2回目の参加、前回は5位と結果で

善戦したが、今回は9位と後退した。

敗因は明確だ、出だしから度忘れするなど、準備不足や本気度が

足りなかった。また周りの人たちのプレゼン能力が確実に

上がっているというのが目に見えてわかった。

中には1か月合わない間に目の色も変わっている方もいた。

場数を踏んでないのもあるが、言い訳はできない。

もう一度欠点を見直し、次回の機会では1位を取ります。

From: 中村亮介(東京都出身、城西大学3年)JVU東京校5期生ダッシュ生

------------------------------------------------------------------

●《人生は、概ね、描いた夢の通りになる。孫正義》

それぞれ、人生設計を発表しました。

人生設計とは、生まれてから死ぬまでに起こる事を決める事です。

過去は、決まっているので出来事を変更することは出来ませんが、

意味付けを変えることは出来ます。

意味付けを変えると、過去が光ります。

私たちは、人生設計図の書き方をレクチャーして頂いた

井上武会長から、過去はオール善である、と習いました。

ですので、悪かった過去も、良い風に決められるのです。

今回の人生設計の発表も、この日報も、伝わる発表というのは、

自分の言葉で話しているもの。

自分の言葉で話したことは、自分に落とし込めているから、

あきらめずにやり通す。だから現実になる。

超プラス思考で、道を創っていく。

From:井浪康晴(京都府出身、鳥取大学卒)JVU4期生ならびにJVU実行生

---------------------------------------------------

●【人生設計発表会】

本日、人生設計図の発表会を行った。

総勢11人の人生プランを聞いていると、非常にワクワクした気持ちになる。

将来は具体的かつ現実的な方が説得力は増すが、夢物語のような非現実的なもので

も話す人によってはワクワクする。

ここで大切なのは、本当にこの人生を歩んでいくぞという強い意志だと感じた。

発表する人がワクワクしているかどうかで、こっちまでワクワクしてくる。

しかし現実は、この設計通りにはいかないだろう。

というのも、もっと厳しいことや辛いことが間に入るからだ。

それを乗り越えてこそ、このプラン通りに進んでいくのだと思う。

●【各論にはいっては駄目】

第二部では、今元さんに様々な話しをしていただいた。

その中の、人に興味を持たす話し方として、「初めに各論に入るのは駄目」

と教えていただいた。

私は営業活動を行っていて、どうしても各論から話す癖がある。

今元さんに度々ご指導いただき、各論から話すことで聞く側が

いかに興味が持てないかが分かってきた。

細かいことはあとで良いのだ。

そんなことより、いかに初めの言葉で人を惹きつけるか。

営業の基本ともいえるこのことが、まだまだ自分には出来ていないと痛感した。

明日からさっそく意識して営業する。

From:南出浩(大阪府出身、桃山学院大学卒)JVU4期生ならびにJVU実行生

---------------------------------------------------

●人生設計図を改めて書き直して…

4期生から数えると、もう5度目位の人生設計図の書き直し。

人生設計図を書き直して改めてびっくりしたのは、

自分がこんなに突飛な内容を書いていたのか、

ということ。

前回から数ヶ月しか経っていないのに、そう感じた。

たぶん、働き始めて色々と現実が分かったからだと思う。

自分の成長を感じる。

そして見返してみて、なんて甘い人生設計だろうと思っても、

そんな夢を描いた自分が愛おしくなり、叶えられるの

ではないかな?と少し希望を持ってしまう。

今、目の前にある事に一心不乱になる事は大切。

しかし、思い描いていた将来の自分をふと思い出す事も大切。

今回人生設計を書き直して、自分がこんな大きな夢を描けていた

ことに気付かされ、少し自分の癒しになった。

世の中が何も見えていないときに描いた夢も、少し残しておく事が

大事だと思う。

人生設計を人に伝えることは、周りへの決意表明になり

リスクになり励みになる。

これからも自分の決意表明をしつつ、人生設計を進歩させてゆく。

●活字を読め

よく活字を読め、と言われる。

私達、現代人はどんな特徴があるか。

「私達は、読む力、想像力が衰えている」と

今元さんに教えて頂いた。

新聞ディスカッションにおいても、

ただ感想を述べ合う場になっていたら、

それは面白くないディスカッションだ。

そこで、読み解く力や想像力を働かせ、尖った意見を言えば、

それに対して賛否が分かれる。

その様な質の高い意見が言えないといけない。

本(原作)、映画、ドラマ、これらは何が違うか?

「ドラマはレトルト食品」、と今元さんは例える。

ドラマは、既に味が出来上がったもの(ここで盛り上げ、

ここで落とすという流れが出来たもの)を食べる。

それに対して本は、何の加工もされていない食材。

活字を読んで、人それぞれ想像力を働かせるのだ。

現代人は、よくドラマを見る(もちろんドラマも面白い)。

…けれど、失っている力もある事に自覚しなければならない。

だから、普段から活字や新聞を読んで、もっと読む力と想像力を

働かせるトレーニングをしなければならない。

今元さんのお話を聞いて少し危機感を感じた。

●仮説と検証

松陰本舗で現場に入って感じる事がある。

何かのイベントを仕掛ける、お客様に松陰先生を説明するなど

実践の繰り返しのなかで、いま私は少しずつ成長していっている実感がある。

接客の時も、松陰先生のことを説明しても、自分の知識が浅くて

ご納得行っていない様子になるときも感じる。

そういう時は、何がいけなかったのか、次はどう話を組み立て話せば

興味を持ってくれるか…本当に真剣に考える。

知識が浅かったら再勉強をする。

実践の中で教えることが、1番自分が成長する。

今後事業で子どもに新聞を教えるときも、きっと教えていく実践の中で

教えている私達側が、勉強になるだろう。

今ある環境に感謝して、今後の自分の成長に活かしてゆきたい。

From:小林諒也(北海道出身、公立はこだて未来大学院卒)JVU4期生ならびにJVU実

行生

---------------------------------------------------

それぞれ、人生設計を発表しました。

人生設計とは、生まれてから死ぬまでに起こる事を決める事です。

過去は、決まっているので出来事を変更することは出来ませんが、

意味付けを変えることは出来ます。

意味付けを変えると、過去が光ります。

私たちは、人生設計図の書き方をレクチャーして頂いた

井上武会長から、過去はオール善である、と習いました。

ですので、悪かった過去も、良い風に決められるのです。

今回の人生設計の発表も、この日報も、伝わる発表というのは、

自分の言葉で話しているもの。

自分の言葉で話したことは、自分に落とし込めているから、

あきらめずにやり通す。だから現実になる。

超プラス思考で、道を創っていく。

From:井浪康晴(京都府出身、鳥取大学卒)JVU4期生ならびにJVU実行生

---------------------------------------------------

●【人生設計発表会】

本日、人生設計図の発表会を行った。

総勢11人の人生プランを聞いていると、非常にワクワクした気持ちになる。

将来は具体的かつ現実的な方が説得力は増すが、夢物語のような非現実的なもので

も話す人によってはワクワクする。

ここで大切なのは、本当にこの人生を歩んでいくぞという強い意志だと感じた。

発表する人がワクワクしているかどうかで、こっちまでワクワクしてくる。

しかし現実は、この設計通りにはいかないだろう。

というのも、もっと厳しいことや辛いことが間に入るからだ。

それを乗り越えてこそ、このプラン通りに進んでいくのだと思う。

●【各論にはいっては駄目】

第二部では、今元さんに様々な話しをしていただいた。

その中の、人に興味を持たす話し方として、「初めに各論に入るのは駄目」

と教えていただいた。

私は営業活動を行っていて、どうしても各論から話す癖がある。

今元さんに度々ご指導いただき、各論から話すことで聞く側が

いかに興味が持てないかが分かってきた。

細かいことはあとで良いのだ。

そんなことより、いかに初めの言葉で人を惹きつけるか。

営業の基本ともいえるこのことが、まだまだ自分には出来ていないと痛感した。

明日からさっそく意識して営業する。

From:南出浩(大阪府出身、桃山学院大学卒)JVU4期生ならびにJVU実行生

---------------------------------------------------

●人生設計図を改めて書き直して…

4期生から数えると、もう5度目位の人生設計図の書き直し。

人生設計図を書き直して改めてびっくりしたのは、

自分がこんなに突飛な内容を書いていたのか、

ということ。

前回から数ヶ月しか経っていないのに、そう感じた。

たぶん、働き始めて色々と現実が分かったからだと思う。

自分の成長を感じる。

そして見返してみて、なんて甘い人生設計だろうと思っても、

そんな夢を描いた自分が愛おしくなり、叶えられるの

ではないかな?と少し希望を持ってしまう。

今、目の前にある事に一心不乱になる事は大切。

しかし、思い描いていた将来の自分をふと思い出す事も大切。

今回人生設計を書き直して、自分がこんな大きな夢を描けていた

ことに気付かされ、少し自分の癒しになった。

世の中が何も見えていないときに描いた夢も、少し残しておく事が

大事だと思う。

人生設計を人に伝えることは、周りへの決意表明になり

リスクになり励みになる。

これからも自分の決意表明をしつつ、人生設計を進歩させてゆく。

●活字を読め

よく活字を読め、と言われる。

私達、現代人はどんな特徴があるか。

「私達は、読む力、想像力が衰えている」と

今元さんに教えて頂いた。

新聞ディスカッションにおいても、

ただ感想を述べ合う場になっていたら、

それは面白くないディスカッションだ。

そこで、読み解く力や想像力を働かせ、尖った意見を言えば、

それに対して賛否が分かれる。

その様な質の高い意見が言えないといけない。

本(原作)、映画、ドラマ、これらは何が違うか?

「ドラマはレトルト食品」、と今元さんは例える。

ドラマは、既に味が出来上がったもの(ここで盛り上げ、

ここで落とすという流れが出来たもの)を食べる。

それに対して本は、何の加工もされていない食材。

活字を読んで、人それぞれ想像力を働かせるのだ。

現代人は、よくドラマを見る(もちろんドラマも面白い)。

…けれど、失っている力もある事に自覚しなければならない。

だから、普段から活字や新聞を読んで、もっと読む力と想像力を

働かせるトレーニングをしなければならない。

今元さんのお話を聞いて少し危機感を感じた。

●仮説と検証

松陰本舗で現場に入って感じる事がある。

何かのイベントを仕掛ける、お客様に松陰先生を説明するなど

実践の繰り返しのなかで、いま私は少しずつ成長していっている実感がある。

接客の時も、松陰先生のことを説明しても、自分の知識が浅くて

ご納得行っていない様子になるときも感じる。

そういう時は、何がいけなかったのか、次はどう話を組み立て話せば

興味を持ってくれるか…本当に真剣に考える。

知識が浅かったら再勉強をする。

実践の中で教えることが、1番自分が成長する。

今後事業で子どもに新聞を教えるときも、きっと教えていく実践の中で

教えている私達側が、勉強になるだろう。

今ある環境に感謝して、今後の自分の成長に活かしてゆきたい。

From:小林諒也(北海道出身、公立はこだて未来大学院卒)JVU4期生ならびにJVU実

行生

---------------------------------------------------

RSS 2.0

RSS 2.0