東京校の講義レポート

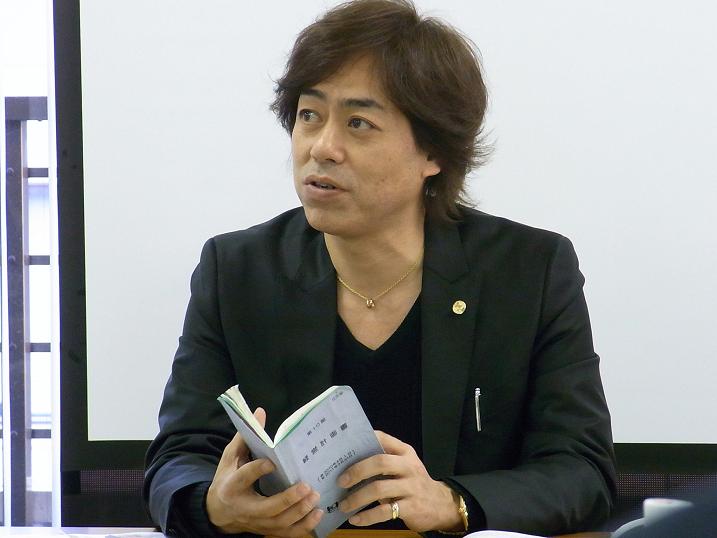

【2/9(水)】井上幸彦先生×井上吏司社長(井上電気株式会社 取締役社長) 『人脈学』

2011/02/09

コメント (0)

【井上幸彦先生(元警視総監)】

【井上幸彦先生(元警視総監)】危機管理能力

●トップに情報を一元化し、共有する。下から上へ情報をスムースにすくいあげるために、

井上先生は部下の名前をフルネームで覚えていらしゃる。

どんなに偉くなっても、名声に溺れず、常に謙虚な心で人と接しているからこそ、

部下も信頼して情報を流すように感じた。

●情報の持つ意味をしっかり把握する。

●処理するのにフォローの風をおこす。

何よりも大切なのは国民の安全であり、自分の保身などではなく、

全体を俯瞰で見て情報を使うことで世論に支持していただくことが出来るということを感じた。

狭いところだけでなく、本質を掴み全体を観るよう意識していく。

●人格を否定しない

林氏らオウム信者は、取調べで口を割らなかったが、林氏が医者であることに敬意を払い、

決して人格を否定せず、良心に訴えた取調べしたら心を許し自白してくれたように、

どんな相手も尊重し人格を否定することは絶対にしないようにする。

松陰先生の至誠をもって人と接すれば動かす事のできないものはない、という言葉を思い出しました。

●オウム事件(地下鉄サリン事件)

安穏と過ぎ去った過去を思っているだけでは駄目だと思いました。

常に、現実にある課題として問題意識をもち、いざという時に冷静な対処が出来るようにする。

【井上吏司先生の人脈学】

栗城さんのドキュメンタリーを紹介していただき、栗城さんの何の為に生きているのかという言葉が心に刺さりました。

目先の事に追われ過ぎて現実にあることから逃れてばかりいてはいけない。

今、この瞬間に深く潜って、喜びを感じることに挑戦しようという気持ちになりました。

その為にも、まず私自身が行動をし、周りの人にサポートしていただけるような人間を目指します。

日本ベンチャー大學2期生 依田裕尚(国士舘大学卒、長野県出身)

井上幸彦先生【オウムとの戦い~危機管理の立場から~】

井上幸彦先生【オウムとの戦い~危機管理の立場から~】■井上先生が警視総監になった当時、オウムなど宗教団体を管理する機関がなかった。

→サリン事件という大惨事が起こり今では警視庁の管理下にあるが、

当時は完全にノーマークだった。

地下鉄のテロ対策も同様である。

■警察は縦組織で、色々な部署はあったが、一体感は無かった。時間がかかるし効率が悪かった。

→井上先生は「オール警視庁」として、情報の共有、一元化を目指された。

井上先生が機動隊の隊長の際は200名もの部下全員のフルネームを言えたという。

形は違えど、組織運営は人の集合体である。コミュニケーションが必要不可欠である。

■警視庁は国民の安全を第一に考えなければならない!

時には事件の解決を遅らせることとなるマスコミへの発表もある。

この判断は、私にも「仕事」を通じてやってくるかもしれない。

「お客様の満足度を上げるのか」「利益を上げるのか」

今回の井上先生のお話は、きっと活かせる日が来ることだろう。

■オウム事件は、アメリカでも関心事である。

→日本人である私は、当時小学生という背景もあったが、

今回お話をお伺いするまでは知る由も無かった。

しかし、今回お話をお聴きし、いずれ来るであろう「リスク」に活かせると感じた。

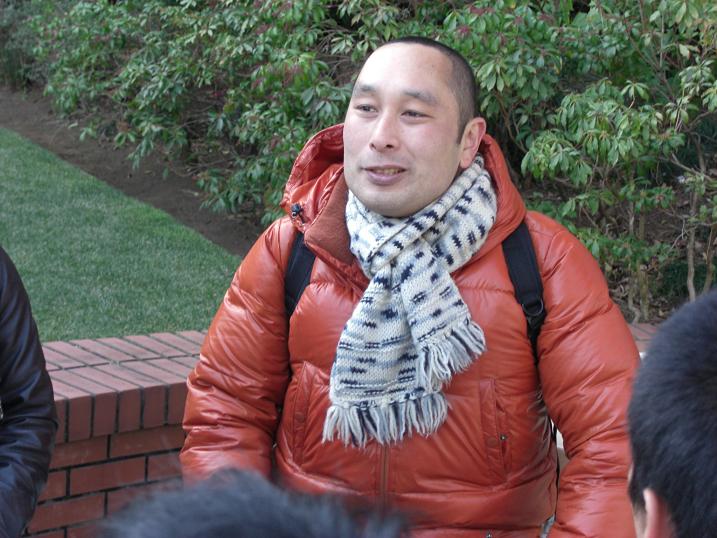

井上吏司社長【人脈学】

■栗城さん@登山家のビデオ鑑賞。

栗城さんを始めて知ったのは昨年秋であった。書店を見ても今はどこでも並んでいる方である。

しかし、その背景には登山の為のスポンサー集めや準備など経費もかかる並み大抵の事ではない。

そのルーツから辿ると、より感じるものがある。

■人脈学というご講義。

→本当に人生において大切なお方とのご縁を頂けてたのも井上社長のお陰である。

人脈作りの書籍が書店に並んでいるのをよく見るが、井上社長はホンマもんである。

なぜなら井上社長の周りは、本当に素晴らしいお方ばかりであるからだ。

日本ベンチャー大學2期生 川辺聖弥 (大阪商業大学、大阪府出身)

▲学び

▲学び【井上幸彦先生から】

・情報一つでフォローの風

→当時のサリン事件には日本の民衆が警察にフォローの風を送った。

それは警察も民衆のことをしっかりと考え、行動したからだ。

例えば、サリンという犯人しかわからないことを、人の命を大事にとるために情報を流した。

そのおかげて、多くの人の命も救われた。

そういったことがフォローを吹かせる内容になった。

一つの情報を使い方で、フォローにもなることが解った。

【井上社長から】

・フルネームを覚える

→親しくなるには、まず相手のフルネームを覚える。

それにより、信頼感を持たれ、すぐにその相手と親しくなれる。

会社に入ったら、まず先輩や上司の方々のフルネームを覚え、そしてお客様のフルネームを覚えることを決めました。

・生きる

→ビデオを観て「生きる」ということを考えさせられました。

ビデオの栗城さんは登山することによって、

生きていることがわかり、細胞の一つ一つが目覚めると伝えてくれました。

ビデオを観て、私自身何かをやらないといけないなという気持ちになりました。

日本ベンチャー大學2期生 平野慎也(東京成徳大学卒、千葉県出身)

【2月8日(火)】2期生マニアック講義 滝沢周平『サッカー哲学』

2011/02/08 20:27:37

コメント (0)

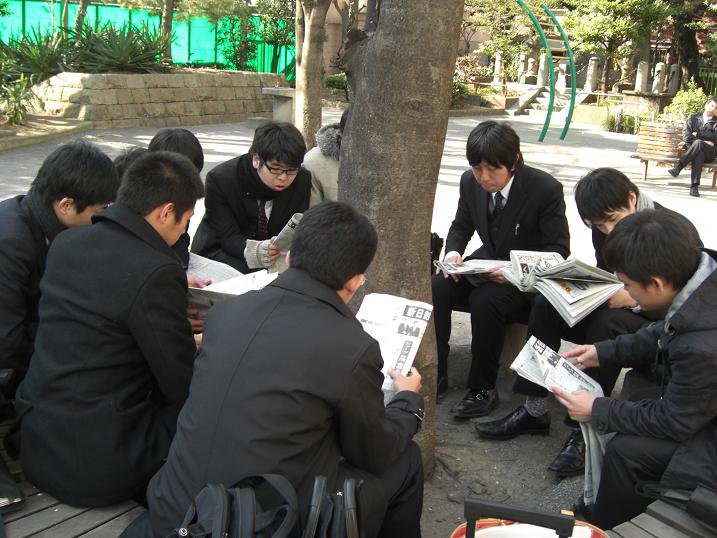

【2期生・滝沢周平君の講義:サッカー哲学】

【2期生・滝沢周平君の講義:サッカー哲学】◇全体を見る

テレビ画面に写っていない所を見る。

ボールを持っていない時の動きが大事。

なぜなら、どんなに活躍する人でもボール支配率は4%程度であるそうだ。

この論理は、なるほどなと思えた。

けれど、日本のテレビは過剰にアップさせている。

会場に行かないとこれは、実践できないので、試合はやっぱり会場で見たい。

◇観客を見る

ドラッガーの理論で、真っ先に顧客に当るのは観客。観客を満足させることがマネジメントの極意。

ある有名な監督の言葉が印象的でした。4対0で勝っているとき、シュートを外した選手に。

「ゴールを見ているから、外すんだ。観客を見ろ!」

この一言は、ずっしり重いと感じた。プロスポーツの本質が詰まっている。

お金を払って観ててくださる人たちがいる。それを想ったら、いい加減なプレイは出来ない。

本質は、いろんなところに転がっている。いろんなところで共通に発見できるのだろう。

◇総括

滝沢君曰く、自分は話がうまい。子供のサッカー教室のコーチをしてたからだそうです。

落ち着いていたし、声の抑揚があり、手振りもあった。時間配分と内容の質を上げれば完璧じゃないだろうか。

経験もあると思う。しかしそれ以上に、サッカーが好き。好きなことを追求している。

そこに秘訣があるのではないかと思った。

自分もうまくなりたい。積極的に人に話すことを心がけたい。好きなことを追求したいと強く感じました。

日本ベンチャー大學2期生 銭谷純平(広島大学卒、北海道大学院卒、山口県出身)

サッカーの楽しみ方

サッカーの楽しみ方→サッカーはピッチ全体を見て楽しむものである。1人ひとりの選手が担う役割は小さなもので、

チームとしての動きこそがサッカーの醍醐味である。

今までは1人の人気選手にしか注目していなかったので、サッカーの見方を変えてみる。

全体を見ることでフォーメーションや監督の意図など今まで気づかなかった点に気づけるかもしれない。

紳士のスポーツ

→サッカーはもともと紳士的なスポーツであったが、競技の面が強くなるうちに勝つためなら

手段を選ばないというストイックなものになっていったらしい。

ルールぎりぎりのことまでなら何でもする、という勝利への執念には凄まじいものがあると感じた。

エンターテイメントとしてのサッカー

→サッカーの監督は観客にいかにサッカーを楽しんでみてもらうかまで考えている。

サッカーは競技である以前にショーであり、お客がいなければ成り立たないものであるという割りきりが感じられた。

日本ベンチャー大學1期生大学院 小林大哲 (駒澤大学卒、神奈川県出身)

▲学び

・サッカーの見方

→サッカーはボールを持っている人を見てしまうが、そうではなく全体を見る。

それはボールを持っている人よりも持っていない人のほうが重要であるからである。

持っていない人を見ることにより、様々な情報を得られることが分かった。

・サッカーと会社は似ている。

→お話を聞いて、サッカーも似ていると感じました。

サッカーもお客様がいて、初めて成り立つことが出来るものである。

プロのサッカー選手は、エンターテイメント性をも問われるということが分かりました。

▲感想

滝沢さんのお話はとても聞いていて、楽しく聞くことが出来ました。

前もサッカーについて大滝くんのお話を聞きましたが、だいぶ違った観点から、

お話をして下さったので、サッカーの見方に対しての視点が増えたと感じます。

日本ベンチャー大學2期生 平野慎也(東京成徳大学卒、千葉県出身)

【2/5(土)】坂本善博先生(株式会社資産工学研究所 代表取締役) 『本質思行』

2011/02/05

コメント (0)

◇ナレッジワークのこつ

◇ナレッジワークのこつ・的を絞る。

・一時間以内が理想的。

・適切人数は10名。

・普段しゃべらない人ほど、書き出すと良い意見が出る。

◇滝沢君のナレッジワークに対する坂本先生のアドバイス

「経営感覚を身につけるには」

・社会貢献には2種類ある。

1.本業で貢献する。

2.寄付などで外部において社会貢献する。

・利益にも二通りある。

1.会社

2.個人

・順序が大事。

・経営者の心構え

使命、理念、行動指針、ビジョン、コアコンピタンス(強み)事業領域(BtoB、BtoC)、価値創造が必要。まず始めに、価値前提を明確にし、徹底する。次に価値創造をし、営業する。

・売り上げだけを考えてはいけない。売り上げは現象であって、本質ではない。

・利益は価値創造のレベルを上げることで生まれる。

・クレームは大チャンス。期待されている証拠。お客様から学ぶ。

・今からすべきこと。本を読むことより、ナレッジシートを活用すること。本質を見極め、身につけることが大事。

・今の環境を生かす。ベン大で学んだことの活用。ファシリテーション能力を身につける。

・今やるべきことが大事。これがなければ経営につながらない。

・きちんとやっているんだと見せ、気に入られることが大事。

◇滝沢君のファシリテーション後の感想

・数が出るのがすごい(宮下さん)

・切り口が大事だと感じた(大橋さん)

・間違っている意見も出すことが素晴らしい(黒かわさん)

・雪だるまの芯を作ろう。芯さえ自分で作れば、後はみんなで押してもらえる(坂本先生)

・細かく出すことで見えてくる。まとめることが大事。今からやらないといけないことは、学ぶことだと感じた(滝沢君)

◇大滝君のファシリテーションに対する坂本先生のアドバイス

(「地下鉄をより良い環境にするには」)

・問題整理型のナレッジワークである。

(⇔ノウハウ型)

目的、問題×、課題△、対応策(実施中◎、提案〇)課題と対応策は番号で対応させる。

・どこに張るかの判断もスキル。

・全く同じものだけ重ねてよい。

・青(原理・原則)が重要

・ファシリテーターは全体をまとめる役目

・紙が足りなくなったら、一枚増やす。

声かけは、自然としよう。

・ファシリテーションは、会社では毎日やると、本質が見えてくる。毎日30分くらいする。

◇大滝君のファシリテーション後の感想

・一時間あれば、大きな問題も整理できる。

・目的、問題対応と関連させて整理し、対応するとより整合性が高まる。

・それぞれの専門を生かしたアドバイスにより、もれを防げるとより良い。

・一人でもナレッジやれる。(以上、坂本先生)

・分かりやすくまとまった。駅には問題がたくさんあることが分かった(大滝君)

▲学び

▲学び・普段、話さない人がいい意見を出す。

→ナレッジワークは改めて、全ての人を平等に議論する方法であると感じた。

それは紙に書き出すことにより、会議で話せない口下手な人も平等に話せる機会を与えるからだ。

そういった人は他の人とは違う視点を持っているので、面白い意見を持っていると思う。

たくさんのことを集められるのが、ナレッジワークの良い点の一つである。

・原理・原則が大事。

→先に原理・原則を出すことにより、意見をまとめやすくなる。

原理・原則が先に出ていて分かりやすいと、意見を出すことも出しやすくなった。

意見をまとめる原理・原則のでもあるが、意見を出しやすくするのも、原理・原則の役目であることがわかった。

▲感想

本日のナレッジワークはとてもやりやすかった。

それはファシリテーターの役割が大きい。

今回、滝沢さんのファシリテーターぶりは、私自身に参考になる点が多かった。

次回行う際には、彼を真似るところから始めることを決めました。

日本ベンチャー大學2期生 平野慎也(東京成徳大学卒、千葉出身)

・自分でアレンジする。真似から自己流へ。

・自分でアレンジする。真似から自己流へ。これまでに教えていただいたナレッジファシリテーションの方法を、

自分でアレンジして使う。テーマに合わせて、ナレッジを出しやすい形に変形させる。

・自らの課題を投影する。

日ごろ考えている課題を、ナレッジファシリテーションの場に出して表現しないと、

本気度を疑われてしまうことがある。私は、車椅子使用者への地下鉄職員のサービスや設備は、

厚いものだと感じていたので、問題意識を講義中は持っていなかった。

ただ、私個人の判断なので、使用者にヒアリングをしなければ意見が弱いことにも気づいた。

・価値前提を明確にする。

事業の本質を見極め、価値創造する。

理念・使命・行動指針・コアコンピタンス(強み)・事業領域・価値創造・目標を捉えることが前提。

・ナレッジワークスを本に活用。

ただ本を読むだけではダメ。本のナレッジは以前取り組んだことだったが、

「本を読み学ぶ」→「ナレッジシートを作成して、実践する」というナレッジが出せなかった。

ナレッジが考えるパターンに浸透していないことが明白になってしまった。

来月にご指導いただくときには、取り入れていく。

・10人が適当。

株式会社ドリームの大橋社長が坂本先生に、

ナレッジファシリテーションを活かすのに適当な人数を尋ねていらっしゃった。

20人だとサボる人が現れ、5人だとナレッジが少なすぎる、と坂本先生が解答された。

私は考えたことがない話題だったので、本気で経営に活かそうとする、経営者の視点を学ぶことができた。

・発言しない人ほど、ナレッジを出すもの。

会議で発言しない人ほど、頭の中ではとても考えていることが多い。

そのため、いいアイデアであることが多い。ナレッジという書式にすることで、遠慮して出さない意見などが埋もれずにすむ。

最後の2点は、坂本先生と大橋社長との会話がこぼれてきたものである。とても納得のいくお話でした。

日本ベンチャー大學2期生 松元仁(九州大学中退、鹿児島出身)

■問題整理型

地下鉄の環境をより良くする大滝くんのナレッジは今までと違い、問題を出し、解決方法を導くという方法であった。

革新的なアイデアも出るが、最も魅力に感じたのは、皆が大まかに思っている問題が「まんべんなく」出る事である。

■人生をナレッジシートに

自分の人生は数十枚のナレッジシートになる。

この話を聞き驚いた。確かに明確化が非常に重要で、どんどんアップして行くことも必要だと感じた。

■会議に用いる

口数の少ない人ほど、沢山のアイデアが出るという坂本先生の言葉に、なるほど!と感じた。

会社に出てから、会議をたまにこの形式を用いる提案をしてみようと感じた。

日本ベンチャー大學2期生 大美賀章裕(琉球大学卒、群馬県出身)

地下鉄の環境をより良くする大滝くんのナレッジは今までと違い、問題を出し、解決方法を導くという方法であった。

革新的なアイデアも出るが、最も魅力に感じたのは、皆が大まかに思っている問題が「まんべんなく」出る事である。

■人生をナレッジシートに

自分の人生は数十枚のナレッジシートになる。

この話を聞き驚いた。確かに明確化が非常に重要で、どんどんアップして行くことも必要だと感じた。

■会議に用いる

口数の少ない人ほど、沢山のアイデアが出るという坂本先生の言葉に、なるほど!と感じた。

会社に出てから、会議をたまにこの形式を用いる提案をしてみようと感じた。

日本ベンチャー大學2期生 大美賀章裕(琉球大学卒、群馬県出身)

【2月4日(金)】岡本英二先生(ビジネスカウンセリング協会 会長) 『心理学』 /関西理美容サービス様説明会参加

2011/02/04

コメント (0)

【岡本英二先生のビジネス心理学】

※学び

・社会に出ると沢山の矛盾と遭遇することになる。

しかしそれを感じているのは、自分だけではない。

そのことを事前にしっかりと分かっていれば、社会に出ても大丈夫ということに気がつきました。

・環境心理を考える。

→五感に関わるようなものを使う。これは教育にもとても役にたつことであり、楽しく学ばせるようにできる。

例えば、靴を揃えるようにするための教育などがあげられる。

そうやって楽しく、様々な感覚を使っていき、自然と学ばせることが出来る。

「成功にするための6つの感性」

1、「機能」だけでなく、「デザイン」

・スケッチにより、観察眼を持つ。

・カラーを使う。

2、「議論」よりは「物語」

・例え話をする。→話がうまい人は例え話がうまい。

・ヒステリーグラフを使う。

・自分の物語を考える。

3、「個別」よりも「全体の調和」

・全体を整える。

・音楽を使い、周りと合わせる。

4、「理論」ではなく、「共感」

・ものまね→ものまねは、「共感」から学ぶ。特に子供は真似て覚える。

5、「まじめ」だけではなく「遊び心」

・遊び方はデザイン→今の若者は遊び感覚がないと、教育出来ない。

6、「モノ」より「生きがい」

・人生は「生きがい」探し。

・言葉を使わないコミュニケーションゲーム。

→言葉が無くても、体を使ってコミュニケーションをとることが出来た。

これは説明とかなくても、コミュニケーションをとることが出来る。

・嫌な事から好きなことを置き換える。

→嫌な事を考えていては上手く出来ない。

なので、好きなことを置き換えることにより、仕事の効率や能率を変えることが出来る。

少しが違うだけで、気持ちがガラリと変わることに気がついた。

・アイデンティティ

→自分を証明するのはとても難しい。

それは一生涯をかけても、わからないことだと思う。

しかし居場所を作り、それを証明することは大切である。

アイデンティティとは他人が認めてからこそわかるものだと感じた。

・生きるということは「借り」をつくること。

→生きていこうと思うのは、「借りを返す」ことである。

講義の際に、とても心に残った言葉である。私も生きていき、借りを帰していきます。

【株式会社関西理美容サービス説明会】

・「成長拡大」と「安定」の2つを同時に行わなければならない。

→会社を大きくするということはとても大変であることがお話からお伺い出来ました。

二つの矛盾を抱えながらも、やっていかなくてはいけないということがわかりました。

日本ベンチャー大學2期生 平野慎也(東京成徳大学卒、千葉出身)

【岡本英二先生の心理学講義】

1)没個性の時代

傷つきたくない、断られたくないという感情から、若者はやらない、決めない時代になってきている。

このような若者は管理でなく育成をすることが大事。

育成とはどんな夢をもっていてどんな性格でなど、様々に理解し共感することである。

私も上に立った時、育成ができるになる。

2)理念とビジョン

一人一人が持つべき指針である。やりたいことをさらにストーリーにするとよい。

ストーリーがあればみんなが理解してくれる。私にもストーリーが欲しいと感じた。考えていこう

3)仕事にゲーム感を

会議で思っていることを引き出すには、まず否定しない。

発言した人任せにしないその上でルーレットで発言者を決めたり、

罰ゲームを取り入れる事で活発化していく。

もしそのような会議に出くわしたら、勇気を出して提案していきたい。

【関西理美容サービス説明会】

1)理美容業界の件数

コンビニの店舗数が7万件に対し、理美容業界の件数は40万件と非常に多い。

儲かるには5万件程度の件数がよいと大西社長がおっしゃっていたが、

その中で、店舗数を伸ばし続けている関西理美容サービスさんの凄さを感じた。

2)人が大切

サービス業は人が商品であるから、粗利も高いように感じた。

私達もお世話になっている知覧研修など、

沢山の研修で人間力を育まれているのが理美容業界では珍しいのではないかと感じた

3)個人事業主から大規模経営へ

夫婦で始められた散髪屋さんが沢山のお店を持つようになったからくりがとても気になった。

大西社長はたくさんの店舗を持つという夢を具体的にどうかなえたのであろうか。

高い山を私も目指したい。

日本ベンチャー大學2期生 大美賀章裕(琉球大学卒、群馬県出身)

【岡本先生のご講義】

【岡本先生のご講義】◇人を育てられる人は少ない

・基準・基本を持つ

・遊び心をもつ

・相手を知る(夢、癖、恋など)

・教育設計を作る

⇒講義を聞き、育てられないと不安に思うのではなく、

難しいことにチャレンジしていると前向きに考えられると思いました。

◇話し上手とは・・・

・例え話を交える

・一番伝えたいことは、物語(事実+感情)で伝える。

⇒右脳と左脳の両方が必要だと感じました。

◇成功に必要な6つの感性

⇒時代は変化している。必要な能力も変わってきている。

しかし、公教育や古い組織は、変化についていけていないと感じます。

自ら変化を察し、自分を磨き、成功したい。

【関西理美容サービス説明会】

◇ヒト>モノ>カネ

「人」の重要性を切に伝えて下さった。成長拡大と安定を同時になすことが、

永続する秘訣だとおっしゃられていたが、それは容易ではないのだろう。

だから、人が重要になる。そう感じました。

重宝されるだけの人間力をつけたい。

日本ベンチャー大學2期生 銭谷純平(広島大学卒、北海道大学院卒、山口県出身)

【2月3日(木)】加賀屋克美先生『ディズニーランド研修』

2011/02/03

コメント (0)

1、ディズニーランドは“町から見えないように"丘の上に建てられている。

1、ディズニーランドは“町から見えないように"丘の上に建てられている。2、入園ゲート前は“水溜まりが出来ないように"坂になっている。

3、舞浜駅からすでに“お客様をお迎えするためゴミが落ちていなく"常に綺麗である。

4、キャストはゴミの掃き方まで“見せるように"スマートにしている。

5、掃除係の方に「今、何してるんですか?」とお聞きしたら「夢を探しているんです」という演出があった。

6、ディズニーシーは、ディズニーランド設立に協力してくださった“漁業関係者さんへの恩返し"である。

7、スペースマウンテンの人の降り乗りは“13秒"である。

8、スペースマウンテンのキャストは、短い時間でも笑顔である。

9、ディズニーのリピーター率は97.5%。

10、アトラクションのストーリーを知らない人は98%。

11、ジャングルクルーズの演出は客層を見て決めている。

12、ジャングルクルーズの演出を提案したのは実は加賀屋先生である。

13、ジャングルクルーズで出てくる動物は産毛までしっかり再現されている。

14、メリーゴーラウンド運転中、キャストの方がずっと手を振ってくださっていた。

15、ディズニーパレードは、とにかく派手にアクションもオーバーで夜でも映えて見えた。

16、新アトラクション「フィルハーマジック」は五感で楽しむ事が出来る。

17、3Dは24年前から使用されていた。

18、隠れミッキーは、普段ほとんど見ることのない細部にある。探求心を注ぐ。

19、細部まで掃除の手入れが行き届いている。

20、メリーゴーラウンドの手すり専用のお掃除屋がいる。素材は毎日磨いてるからこそ変色がない。

21、木材に見せかけた素材を使っている箇所がある。劣化による事故を防ぐため。

22、トゥーンタウンに直線はない。アニメの世界だからハンドメイド感を出している。

23、ディズニーのいいところは、さりげなくサービスを行っているからである。

24、入園してすぐの商店街には遠近法が使われていて、城までは遠く見え「早く行きたい!」欲求をかきたて、

帰りはゲートまでが近く感じるように作られている。

25、ディズニーに案内板があまり強調されていないのは、道が分からないとキャストに聴かないといけないので“コミュニケーションを大切にしている"

26、安全を非常に重視しており、尖っているところにはゴム素材が使われていた。

27、ディズニーには正確な時計はあまりなく、時間という概念を忘れさせてくれる。

28、ディズニーは最初、ケータイの電波が入らないようしていたが、さすがにそこは時代の波には逆らえなかった。

29、今ではコンテンツとして「待ち時間」の案内をケータイで確認する事が出来る。

30、イッツ・ア・スモールワールドに入ると、アトラクションの進化を感じる事が出来る。

31、園内に1日いると、約2万歩は歩いているらしい。

32、エリアの分かれ目の音楽の音量分けは絶妙である。

33、床の至る所に排水口がある。

34、ディズニーは毎日閉園後に水を撒いて掃除をしている。

35、キャストにもランク(勤務歴)があり、バッジが付いてくる。

36、キャストのほとんどはアルバイトである。

37、1日にキャストは5000人が勤められている。

38、2月は閑散期なので、学生向けにキャンパスデーキャンペーンをしている。

39、閑散期に工場や補修を行う。

40、木の手入れまで徹底されていて枯れ葉も見当たらない。

41、制服を着た学生が多く、近隣の人にとっては、私たちにとってのボーリング感覚だろうか…。

42、平日にも関わらず親子連れが多いのには、家族サービスに多く利用されているということ。

43、ディズニーランドの候補地は舞浜以外に静岡も含まれていた。

44、小鳥や鴨が勝手に住みつくくらい環境がいい。

45、ディズニーで怒っている人はいない。

46、肩がぶつかった!などの些細なトラブルも冷静に対処できる。

47、キャストの持ち場引き継ぎの際に一番最初にした確認時間は「待ち時間」であった。

48、キャストには常にもう1人以上のキャストが付き、いつでもフォローできる体制が整っている。

49、アトラクションを出たら、すぐポップコーンなど飲食売り場がある。

50、グッズ売り場は、オールマイティはあまりなく、キャラクターごとなど目的を明確にしやすい。

51、ジャングルクルーズの船は全て異なる。

52、ジャングルクルーズは元は貿易の会社であり、浅瀬になってしまったため、観光用にクルージングを始めたというストーリーがある。

53、歩いているだけだと道は覚えにくいが、キャストの方の説明は抜群に分かりやすい。

54、どの位置からもどこかでパレードが行われていたら、その存在がわかるようチラ見がよくある。

55、キャストにも性格があり、いやらしくない生意気な人もいて楽しかった。

56、エスカレーターは全て階段ではなく、コンベアになっていた。

57、車イスなど障害者の方でも楽しめるようにいたるところにバリアフリーが敷かれている。

58、キャストの案内は全て動作つき。

59、キャストは常にパンフレットを配れるだけ持ち歩いている。

60、キャラクターは人を集めるのが上手いだけでなく、人を動かすのも上手い。だから掃けた後でも混雑が起こりにくい。

61、ポップコーンもどこにでも全ての味のポップコーンが売ってある訳ではない。

62、キャストの方は通信機ではなく、キャスト同士のコミュニケーションを大切にしている。

63、喫煙所によくお掃除の方が来るのは、どの場所でもゴミは無い状態を保つため。

64、アトラクションの際、人数の関係で問題になることはなかった。

65、キャストの方は、アトラクション見送りの際はいつも笑顔で手を振ってくれる。

66、ベビーカー置き場がある。

67、キャストから話しかけてくれることがある。フレンドリー。

68、キャストは皆姿勢がいい。

69、制服もアトラクションごとに違っていて、それぞれコンセプトがある。

70、レストランのレジは1列ではなく、2列に並ばせている。

71、料理はすぐ出来上がるファストフードが多い。

72、並んでいる間にも絵やストーリー紹介など飽きさせない仕掛けがある。

73、ディズニーを後にした際、ディズニーを振り返った自分がいた、

74、キャラクターの耳を付けている人が多かった。テンションが上がるのだろう。

75、ディズニー慣れしている人はパレードを見るようにレジャーシートを持参していた。

76、キャストは若い人ばかりではなかった。老若男女揃っていた。

77、ディズニーで勉強をしている人は私たちだけだった、まだまだディズニーのホスピタリティに気付いている人は少ないようだ。

78、キャストは皆、自分の名前を書いたバッジを付けていた。

79、カリブの海賊はアトラクションから映画化された珍しいケース。

80、アトラクションに乗っている人との手を振ったりのふれあいがあった。

81、時代を感じさせながらも飽きない設定のアトラクションが多い。

82、帰宅後、あまりディズニーランドと距離が遠くないことに気付いた。今までテーマパークという大きな壁があったような気がした。

83、ジェットコースターは声を出すと気持ちが楽になる。

84、キャストも同行するアトラクションは、ウケがいまいちだった際のボケも用意されている。

85、園内のどこかでキャラクターと直に触れ合うことができる距離の近いテーマパークである。

86、音楽によりエリア訳がなされている。

87、また、匂いによってエリアが変わったとわかることがある。なぜか水があるところにはお金が投げ入れられている。ジンクス?を信じている人が多いのだと思った。

88、ディズニーは待ち合わせがしやすい。それだけ目立つ定番スポットがある。

89、トイレを出た側にあるベンチは嬉しい。

90、ディズニーは、ディズニーから町が見えないだけでなく、町からも見えないようになっている。

91、園内に植える木ひとつにとってもぬかりなく外国から仕入れていたりする。

92、冬でもアイスが売れる。

93、パレードの美女と野獣のステージの電気に井上電気株式会社のが使用されている。

94、パレード後もアトラクションを楽しむことができ、比較的空いている。アフター5チケットは上手い戦略である。

95、道を歩く際はアトラクションを目印にするため、そのアトラクションに乗ったという記憶が蘇りやすい。

96、エリアが分かれているだけでなく、地面の色も違うものである。

97、ディズニーランドは小さな世界という一体感を大切にしている。

98、キャスト同士、仲がいい。

99、東京ナンバー以外の自動車が多かったりする。

100、アトラクションのストーリーを知ってからアトラクションを乗ると、より楽しめる。

日本ベンチャー大學2期生 川辺聖弥 (大阪商業大学卒、大阪府出身)

RSS 2.0

RSS 2.0