東京校の講義レポート

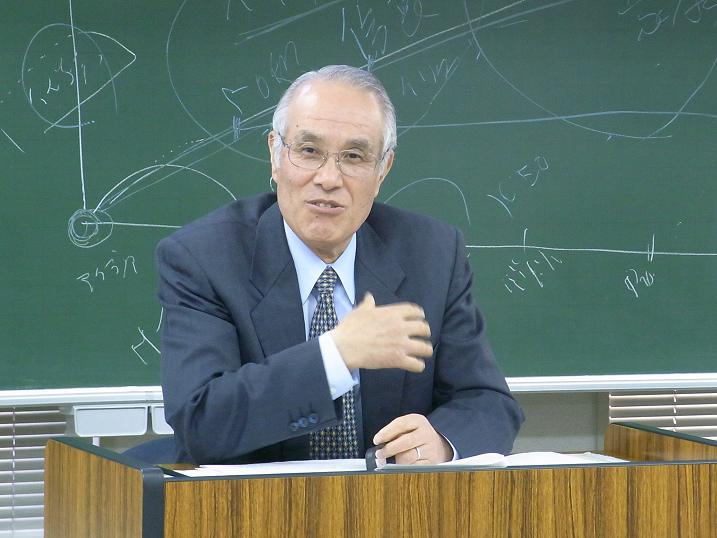

【2/25(金)】大西恵子先生(大西恵子事務所 代表) 『コミュニケーション学』

2011/02/25 21:44:56

コメント (0)

・株式会社ミウの畑さんにお話を伺う機会が多かった。

・株式会社ミウの畑さんにお話を伺う機会が多かった。スキルは時間が解決するが、意識は自分が変えようとしない限り変えることができない。

今、採用担当もされている為、学生の本質を見抜く力を磨いていくそうだ。

社会人2年目の、ナマの感想を聴くことができ参考になった。

・報連相。

時系軸で考えると、わかりやすかった。

報告:結果。過去のこと。

連絡:経過。現在のこと。

相談:準備。未来のこと。

20%の報告でもいいからスピード重視。

後から報告を肉付けして、濃いものにしていけばよい。

また、自分が目指す100の報告と、他人が求める報告には、

ギャップが生じている場合があることを留意する。

スピード型の報告を上げることで、解消できるのだろう。

・忙しい上司に、どう相談するか。

上司の行く手を、さえぎらないことが重要ではないだろうか。

シュミレーションをしてみて、エレベーターに同行したり、

鞄を持つ代わりに書類に目を通してもらうことは、活かせるアイデアだと感じた。

・最低ラインを持つ。

相手に依って、報連相のレベルを自然と変えてしまう。

当然なことのようではあるが、最低限、達成するラインを自分で決めておくことが重要だと教えていただいた。

・5年先、10年先の自分。

拝見させていただいたノートには、5年先、10年先に「あるべき自分」の書き出しがされていた。

どういうことを考えていたのか、過去のデータを残しておくことと、常に先を見据えて進むことが大切だと教わった。

私の過去のデータは、あまり残していないので、

大西インストラクターのノートが羨ましかった。日記など振り返ることができるものを作成する。

日本ベンチャー大學2期生 松元仁 (九州大学中退、鹿児島出身)

○実践、ケーススタデイ。グループで実践。

・ケース1・・・「上司が今は忙しい」と言って、いつも話を聞いてくれない

・ケース2・・・上司の指示が大雑把で、いつも作業のやり直しが発生する

・ケース3・・・締め切り前の忙しいときに限って、追加業務を振られる。

○自分とのコミュニケーション

一年間頑張ってきた事、後、一ヶ月でやるべきことを隣の人から聞くことで引き出す。

引き出されたものを発表。

○結果が出るまでやり続ける。

~「わかる」から「できる・活用する」に引き上げるためには?~

①学習プロセスの4段階

1、無意識的無能

2、意識的無能

3、意識的有能

4、無意識的有能

②結果が出るまでやり続けるには?

1、「自転車に乗れるようになる」ということ

2、結果の出ない時期を乗り越える

3、始動期を乗り越えると躍動期が訪れる。

4、「答えは自分の中に必ずある!」

■感想

上司の事を考えて、自分の仕事をスムーズに行う為のロールプレイは、と入社後すぐに活かせることだと感じました。

今、失敗ができてとても良かったです。報告はスピードが大切。

自分にとって百点の報告が、上司にとっては求めていたものじゃない場合がある。

80点でも良いから小まめにすること。自分自身、学生気分が抜けておらず、

しっかりと社会人で求められる、報・連・相を身につける必要があると身にしみました。

日本ベンチャー大學2期生 大滝昇平(帝京大学卒、群馬出身)

●上司への報告方法(実践)

●上司への報告方法(実践)上司への報告についてグループで打合せを行い、実践を行った。

・実践でどう対応して良いかを体感するこてができた。

その中で相手視点になることの重要性を感じた。

出来てるようで、出来てないことであり常に考えなければいけない。

●上司への報告に対する答え方

1、上司の言葉を妨げない。

2、上司に決定権を与えない

3、結果を想像させる力

4、内容を簡単に

締め切り間際で案件を一つ頼まれた時、相手に相談することで問題が発生することを防ぐことができる。

●「報連相」

報告は「過去」で連絡は「現在」で相談は「未来」である。

今までしっかりとした意味を把握していなかったので、聞き慣れているようで新鮮だった。

●一年の振り返り

一年を振り返ることができ、また周りの考えていることを聴けて勉強になった。

私も、ベンチャー大學に入って1日が24時間でとても短く感じるようになった。

【感想】

最近、自分で「当たり前のことを当たり前に行う」をテーマにしていて、

今日の講義は正にそれでしたので、食い入るように聴いていた。

お昼休みの時に「来客者へのお茶の入れ方」で

相手の対応を判断することもあり、本当に簡単なことや細かいこと当たり前のことをいかに徹底できるか。

当たり前のことを行うためにも、毎日日報を書きお礼メールもしてといったベン大のノルマをこなしていく。

日本ベンチャー大學ヤング2期生 柳澤大紀(東京工科大学、在学中・埼玉県出身)

【2/24(木)】株式会社山下商行様、会社訪問

2011/02/24

コメント (0)

【山下商行 山下社長】…

【山下商行 山下社長】…3代目社長で小さい頃から、「商売」の魂は備わっていた。

しかし、時代が変われば経営も変わるもの。

山下社長は人からの意見を素直に聴き、「良い!」と薦めてもらった事には参加してきた。

「新卒採用」「環境整備」はその代表。

一見、「大変だなぁ~」とか仰りつつも、

積極的に改革に取り組む姿勢は、血を受け継いでいるのだろう。

山下社長のお人柄があるので、社員も付いて来る。

というよりのびのび仕事に取り組めていると感じた。

・また、山下社長は勉強家でもあり、少しづつでも書籍や人の話から自分の声にするという事を実践されていた。

読んだらアウトプットする、という基本は、自分ももっと実践していく。

【ベンチマーキング】…

発展途上の会社を見るのは勉強になる。「ここはもっとこうしたほうが・・・」と思う部分があったことに

気付けたのは、普段の意識の賜物である。この感覚は就職した際の大きな武器となる。

平野さんは、その点、ずば抜けている会社に就職するため気付くのが大変(笑)あえて、

掃除していない箇所を「見える化」している点は面白いと感じた。

~総括~

普段、なかなかお会いする機会が無い山下社長のお話を聴くことができたのは、大変貴重であった。

山下商工様に負けぬよう、自分のお借りしている部屋も環境整備にもっと取り組んでいく。

日本ベンチャー大學2期生 川辺聖弥(大阪商科大学休学中、大阪府出身)

※武蔵野会の会員で、小山昇社長に環境整備を指導していただいた。

※武蔵野会の会員で、小山昇社長に環境整備を指導していただいた。在庫管理の徹底と、掃除の仕組みが特に印象に残った。

●在庫の整理

商品をまずは、1階に降ろすことから。そして倉庫整理。

売れなかったものが倉庫に溜まっていて、泣く泣く6トンほど捨てたそうだ。

仕入れたものを捨てざるを得ない苦痛は、計り知れない。

現在は、適切な入荷数をコンピューターで算出されている。

今の売れ筋のダイキン製空気清浄機と、UHFアンテナを多く入荷されていた。

これからの売れ筋は何がくるのだろうか。

営業と営業サポートの壁に、商品の品番を書いた在庫表が貼ってあり、社員が共有できる仕組み。

「返品不可だけど、売れる商品だから売り込んで!」表や、在庫テレビ表が面白かった。

営業サポートが把握していればいい事も、見える化で情報を共有する。

とても綺麗な事務所で、仕組みも取り入れたいものばかりだった。

・掃除

環境整備の得点が掲げられてた。経理のチームが満点の120点。満点が100点を超えることも、やる気アップに繋がっているように感じた。

経理に追いつこうと、他のチームも掃除に真剣に取り組んでいるそうだ。いい雰囲気。

●辞めない会社

15歳から山下商行さんに勤めて、56年目の社員の方がいらっしゃった。

多くの方がそれまでに辞められているので、長年勤務するポイントは愛着ではないだろうか。

新卒採用を始めてからは、若手社員は辞めないそうだ。

「新しい仕組みを取り入れると、社員は反発して辞めていく」ことに反する。

みんなそれぞれに、愛着の深い会社なのだろう。素敵だった。

●師匠

山下社長は、多くの師匠を持つ。師匠のセミナーや、本を読んで勉強すると良い変化が起きるそうだ。

紹介していただいた本をすぐ読む!

徹底した在庫管理と社内の雰囲気がとても良かった。見学させていただいてありがたかったです。

日本ベンチャー大學2期生 松元仁(九州大学中退、鹿児島県出身)

●山下商行の歴史

●山下商行の歴史初めはリニアカーで雑貨などものを運んでいた。

そこからアイロンを運び、電線設備や証明危惧と移っていった。

●転原自在

全てのことは自分が行動しち結果であり、人のせいにしてはいけない。 人のせいにすると転原他在である。

山近社長のお話の一つに、1人暮らしは自分の判断で選択することが増えるため成長するという話がある。

自分でしっかりと責任を持ち判断して行く。

●言葉

私は今日質問する際に「いざこざ」と言う言葉を持ち出してしまった。

言葉間違いも多いため、一言一言を正確に言霊を持って言う。

●人の幸せとは

1.愛されること

2.誉められること

3.人の役に立つこと

4.必要とされること

※どんな人でも、これは変わらない。そしてこれらは働かなければ味わえない。

これを満たせるような人間になる。

●新宿の駐車場

新宿の駐車場に満席だと謝る人がいるところがある。

意味はないと思うが、雨の日に傘がなければ貸してくれたりと信頼を気付くことができる。

その人が駐車場を辞める時、たくさんの花束が送られたらしい。

凡事徹底で、どんなことでも徹底してやることが必要だ。

【感想】

会社の雰囲気はとても良く、社内見学での社員同士のコミュニケーションが印象的だった。

また質問した際に、小山流を取り入れて社員が辞めなかったというのは聴いてびっくりした。

それはどの会社でも数人は辞めると聴いていたからだ。

それは、一重に社長の人柄ではないかと感じた。社長の講演中や質疑応答で、

人の良さが出ていた。そんな素晴らしい社長がいる会社を見学できて良かった。

日本ベンチャー大學2期生ヤング 柳澤大紀(東京工科大学在学中、埼玉出身)

【2/23(水)】与謝野肇先生(株式会社ビジネスパスポート、代表取締役) 『日本とは』

2011/02/23 21:28:24

コメント (0)

【講義録】

【講義録】海外から見た日本

(1)日本の特徴

単一な民族

→一国家一民族は珍しい。与謝野先生が行っていらっしゃったシンガポールは、中国人75%、マレー人15%、インド人5%、外国人5%という比率からも見て取れる。

世界一安全な民族

→過去に海外に2度しか攻められた事がない。(元凶、太平洋戦争)

貧富の格差が小さい

→長金持ちが5%で中間層が90%以上。金持ちに対するデモなどもない。

外国にも国民にも銃口を向けない軍隊

→シビリアンコントロール(文民統制)ができている。

技術が優れている

→例1)上野寛永寺は関東大震災でも壊れなかった。ー建築技術を国会議事堂に応用。

例2)ドイツマイセンは有田焼の技術。

(2)どうしてこのような国が生まれたのか

島国である

→物流体国。

地形

→狭いので多種の職人が一挙に住む。

気候

→四季がある事で先を読む力がある。

(3)日本の行くべき道

第三の危機が迫っている(一、二は、明治維新とオイルショック)

→少子高齢化や財政危機、内需に限界に加え、先生が最も危惧しているのは若者に挑戦心がなくなってきていること。

乗り切るには→海外に出る事。そこで調和と協調を活かす事が大事。

日本ベンチャー論

マーケットイン

→商品を作ったら売ってみること。どれだけ売れるかを調べる事を、マーケットサーベイという。

ベンチャーキャピタルに行くタイミング

→良い商品ができた時でなくどれだけ売れるかが分かってきたらそのデータを持って「量産」するためにキャピタルに行く。

プレゼンテーションは3分で説明する

→相手に分かりやすく、また、自分も納得する事が重要。

事業の顧客は誰か?

→狭い範囲でどんな人なのか?まで明確にする。

アメリカ人、中国人とのビジネス

→No,butを言う。つまり初めからできないという。

日本人のビジネス

→yes,butできなくてもやってみますという。

以上です。

【2/22(火)】桑野隆司先生(株式会社ピアズ 代表取締役) 『リアル経営学』

2011/02/22

コメント (0)

講義録

講義録【【組織とは】】

組織とは、経営目的を達成するために意識的に調整された二人、

またはそれ以上の人々の活動。

【機能別組織】…「開発」「製造」「販売」「物流」。

役割分担が明確である。

その代わり、会社利益よりも部門利益を追求いがちになる。

【事業別組織】…「事業部A――各部門」「事業部B――各部門」

意志決定が迅速に出来るが、

一つの事業部で業務プロセスを完結出来るので、

全体的なベクトル合わせが難しい。

【マトリックス組織】…「事業部A―商品・開発」「事業部B―商品・開発」

「機能別組織」と「事業部組織」の特性を活かした組織。

だが、機能させるのが難しい。

―――――完璧な組織形態など存在しない!

自分たちの会社の組織風土にマッチした組織形態を探る事。

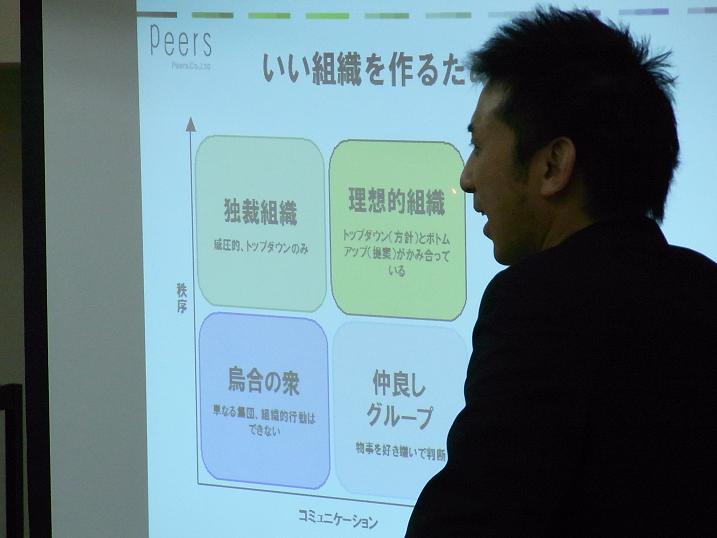

【【いい組織とは…】】

いい組織とは、共通の目的、達成すべき目標、その為のアプローチを

共有し、連帯責任を果たせる補完的なスキルを備えた人たちの集合体。

「グループ」:人の集まりを一つの集合体と捉えたもの

↑

↓

「チーム」:仲間が想いを一つにして、

一つのゴールに向かって選んでいける集合体。

―――――目的や想いの共有が出来てこその会社組織。

【【いい組織をつくる為には…】】

1、秩序↓:コミュニケーション↓⇒『烏合の衆』

⇒仕事が他人任せ。計画性が無い。

2、秩序↓:コミュニケーション↑⇒『仲良しグループ』

⇒好き嫌いで判断してしまう。

3、秩序↑:コミュニケーション↓⇒『独裁組織』

⇒裸の王様がいる。

4、秩序↑:コミュニケーション↑⇒『理想的組織』

⇒トップダウンとボトムアップが噛み合っている。

部下の声にも耳を傾けるから部下に慕われる。

【【組織風土】】

組織のメンバーが共有する価値観や信念、思考やプロセス、

これらに基づく行動などの事。

『雰囲気』…自然に出す空気感。

『集団規範』…組織における判断・評価・行動の基準。

『要求水準』…組織が持っているレベル意識。

※桑野社長が社員を叱る規範…

・やれるのにやらなかった。出来る努力をしなかったとき。

・ちょっと考えたら気付けた事なのに考えなかった。

【【よい風土を作るには…】】

【価値観の共有】…

「理念」「約束」「最低水準(最低限の超えるべきハードル)」

「ミッション」「期待水準」

【マネジメント】…生産性の向上を目的とした管理手法。

・組織目的を達成する為に与えられた人、モノ、金、時間、情報(技術)

といった経営資源をいかに効率的に活用していくかを考えて

いくことである。(資源の有効活用)

【マネジメントの変遷】…

■マニュアルが組織を合理的・効率的に機能させる。

⇒人は環境の変化よりも心理的な衝撃や人間関係によって

生産性に影響を与える。

⇒学習する組織でないといけない。

⇒過去の成功体験を捨てる。いずれ時代に飲みこまれかねない。

【マネジメントに“絶対の正解"はない!】…マネジメントの目的と役割

1、意欲の向上(動機付け)

2、生産性の向上(やり方)

3、意志疎通の向上(情報共有)

銭谷純平

銭谷純平◇ビジネスモデルありき

1.コツコツ

2.かっこつけない

3.現場を知る

4.選択と集中

5.スピード

6.成功イメージ

※10個やって1個成功すれば良い

⇒私の事業創造と比べてみたら、でっかいゴールばかり見つめていて、

1~6すべて当てはまっていないことに気付いた。

夢や理想よりもまずは現実。出来ることから計画していきます。

◇リーダーシップ

・正しいことをする

・共通目的を定め、貢献意欲を高める

・メンバーを巻き込む

⇒まずは正しいことをし続けることから。

そうすれば、自ずとリーダーシップを発揮する機会が来ると感じた。

◇営業戦略

「顧客に課題の意識を促す」相手の立場になって考え続けること

⇒これが出来たら大きな成長だと思う。潜在ニーズを読める人間になりたい。

◇マネジメント

・学習する組織

・組織変革とアンラーニング

⇒時代とともにマネジメントも変化している。

変化の時代であることを意識する裏付けに使えると感じました。

◇総括

桑野社長は論理、情熱と愛を合わせもっていらっしゃると感じました。

手抜きは怒る。真似したい。

数年後上司に必ずなる。その時、ベン大での学びを復習します。

-----------------------------------

●松元仁●

●組織風土

組織のメンバーが共有する価値観、信念に基づく行動。風土を編成する3要素・・・雰囲気、集団規範、要求水準。

風土を知るには、末端の人の意見を聴く。社長と同じことを言っているのなら、風土が根付いた良い会社。

また、風土の3要素を社員自ら提案して作っている会社が、いい会社。社長は、社員が気づくのをジリジリと我慢して待つ。

社員が風土に照らし合わせて、ものごとを判断できるように育つことが大事。

風土は、組織と外的要因の影響に依るため、他社のいい風土を真似しようとしても上手く根付かないことが多い。自社で、丁寧に練っていくものだと知った。

●理想的な組織

組織のトップダウンとボトムアップの、バランスがとれている組織。

社員自ら組織に参加する意識が不可欠だと感じた。提案が吸い上げられる実感を、与えることが必要ではないだろうか。

桑野社長の行っているコミュニケーションの場作りは、交流経費、面談、ご飯など。仕組みを作ることが大事。

●伝えることのできる言葉に変換する。

以前から感じていたことが、社長の言葉の巧みさ。

プレゼンに使われる単語の定義は、聞いたことがないようなものが多かった。

とても、わかりやすい言葉で表現されている。

相手に伝えるときのことを考えて、言葉を再構築されているそうだ。

伝えられないときは、自分も理解できていない証拠。見えない努力が不可欠。

短い言葉に凝縮するスキルを練習する。

日本ベンチャー大學2期生 松元仁(九州大学中退、鹿児島出身)

-----------------------------------

●依田裕尚●

●組織

組織とは、目的を達成するため二人以上集まり何らかの活動をしていく集合体であり、

上に立つ人間は、生産性の向上とマネジメントをする。

組織形態も様々なものがあり、完璧な組織形態など無い。

どんなやり方が自分の会社に合っているかと考える為にもパターンを知っておくことは大事だと感じました。

その中で模索して合いそうなものを見つけていく作業をする。

その中で良い組織とは・・・

共通の達成すべき目的、目標があり、その為のアプローチを共有し、

連帯責任を果たせる補完的なスキルを備えた人の集合体でなければならない。

ただの人の集まりではなく、目的や思いを共有し、

一丸となってゴールに向かって進めるような集合体を築いていかなければと感じました。

トップダウンだけでなく、部下(現場)の声に耳を傾けボトムアップ出来る、明るい組織にしたいと思いました。

●組織風土

風土とは一朝一夕になるものではなく、積み重なることで風土となる。

塵も積もれば山となる、と同じで良くない行いばかりしていれば、良い風土にはならない。

良い風土を作る為には、

①価値観の共有:理念、ミッション、ルール、期待水準、最低水準を決める

②マネジメント:生産性の向上を目的とした管理手法

この二つが重要である。

桑野先生のお話を聞き、ピアズ様のルール作りは、社員にルールを決めさせ、

それぞれに本質を考えさせるような仕組みであった。

自らが前向きに考え意見を言うことは、意欲の向上にも繋がり素晴らしいと感じました。

そういった会社の文化や歴史、人間性から風土が生まれるのかなと感じ、

日々の習慣から、己を律し物事に前向きに取り組んでいこうと思いました。

そして、組織の意欲、生産性、意思疎通の向上を図れるようマネジメントをし、

モチベーションを上げ、活性化するよう仕組み化し、それぞれが自立した人間となるような組織を目指したい。

その為にも、現状を知り、色んな情報を知って使えるようにします。

日本ベンチャー大學2期生 依田裕尚(国士舘大学卒、長野出身)

【2/18(金)】藤本将行先生(協電機工株式会社 代表取締役) 『独身男児の社長学』&懇親会

2011/02/18

コメント (0)

・昭和の経営のよい部分を受け継ぐ。

・昭和の経営のよい部分を受け継ぐ。今の若い社員は創業者の顔を知らないため、

写真を映像にして残している。待ちの営業スタイルで今までは仕事が取れていたが、

これからは攻めの営業スタイルが必要。

・事業の柱を増やすタイミング。

本業が良いときにしか、新しいものに手を広げてはいけない。

苦しいときに、逃げの一手で新規事業を模索するのは、危険である。

・攻めの営業は、企画提案。

電化のヤマグチさんは、ターゲットをお年寄りに絞って、何でも屋さんとして営業展開。

設備会社であっても、ユーザーのところへメンテに行くルートを持っている会社には、真似ができる営業。

価格競争をしないで勝ちに行くこともできる。

・人材の採り方。

今やっていることと、これからやることに対応ができそうな人材を募集。

4人まで採りたかったが、見込みがあったのは2人だけ。難関を見事に突破したJZくんスゴい!

・「その他大勢」からの脱却するための改革。

クラスAにも60社くらいある。埋もれないためには変えていくことが必要。

社員を動かすこと時間とお金がかかることは避けられない課題。

・JV(ジョイントベンチャー)工事。

数社が集まって、ひとつの建物を担当する。2番手の実力の会社が昨年末に倒産してしまう。

そう簡単に大きな会社も潰れるんだと知った。また、その会社が担当していた仕事を、

JVに参加している他社が引き受けることの弊害を初めて考えた。

担当する仕事が増えてラッキーだと思ったが、工事が終了して引き渡すまで、現金は入ってこない。

それまでに下請けにも支払う給料が必要なので、銀行に借り入れをするが、貸してもらえないと不渡りを出すことになる。

昼休みに、三番手のJV会社に銀行が貸し渋ったという一報を受け、急遽講義で説明してくださった。

社会の厳しい現実を学ばせていただき、とてもありがたかった。リスクに強い会社にする。

懇親会も楽しかったです。

以上、ありがとうございました。

日本ベンチャー大學2期生 松元仁(九州大学中退、鹿児島出身)

●PV紹介

●PV紹介創設者や先代の紹介

●昔の経営

●結婚

・仕事が一つ増える(家庭的要素)

・早起きを実践している

・またパートナーと話す時間を作っている

●柱と本業

・本業が調子悪い時に作ってはいけない

・本業は設備であり本業が好調な時に+αをしていく。

・しかしこうした産業業界は守りの経営である。

・攻めは従来より安くなった分を取り返すためだ、

これは産業全体の課題

●新聞アウトプット

・外の時流を知るのに便利、しっかりやろう

・藤本社長でも忙しいと日経が少ししか読めずぼんやりする。職人などはほとんどみえてないだろう

●電家の山口

・一般的な家電より高い。

・犬の散歩などの付加価値があるためシェアを確立できている

●銭谷を採用した理由

・今ある仕事をしながら将来やることにも反応できるから

・両方できる人は少なく、協電機工は体育会系の人は

・沢山くるが、将来やることに反応できる人こない

●その他大勢の脱却

・周りと同じことをしてま生きていけない。

・周りと違うことをすべし

●攻めの姿勢はツールや心が重要。ツールはフェイスブックやツイッターで

・心は相手を思いやったり人間性である。

●内達の学生アンケート

・書いてある内容が綺麗すぎる

・入ってすぐ辞めるパターン。

・世の中の学生は甘い

●内定者工藤さんが学生に送ったメールは良い。

・社会人に向け心の準備が出来ているためではないだろうか。

●今後の産業

・スキルではなくマインドも鍛える

●松下幸之助翁は家電を作っているのではなく、人を創っている

●熊本校について、ベンチャー大學生の案を出すディスカッション。

・週1と週5では、全員週5を指示

・新聞アウトプットは欠かさない

・寮を作る

・まとめて休みをとる

・居酒屋を運営さそる

日本ベンチャー大學ヤング2期生 柳澤大紀(東京工科大学在学中、千葉県出身)

【家庭を持つと感覚が変わる】…

【家庭を持つと感覚が変わる】…「仕事の中の人生」を考えた時、家庭が上手くいってないと、

会社経営が上手くいくはずがない。それは、「家庭」ですら経営できていないからだ。

【本業+α+α+α・・・】…

「攻め」の経営である。人は誰しもが安定を求める傾向うが強い。

会社内で改革が起こると、社員は会社を辞めていくというリスクがある。

しかし、会社を世の中のスピードに遅れないようにするには、経営者としては必要な判断である。

【協電機工株式会社の「JV」の例から・・・】…

お金は血液である。お金の流れがストップすると、会社経営もストップする。

どんなビジネスプランの中でも血液(お金)の流れを止めてはならない。

【日本ベンチャー大學熊本校】…

・完全、現役学生が対象となると、「習慣化」が難しくなる。

いかにして、本校の伝統を伝えるかは、私にとっても課題である。

~総括~

藤本社長や名古屋眼鏡の小林社長のように

会社内の事情をオープンにしてくださる方はなかなかいない。

私も将来、自信を持って会社をオープンにできる経営者になる。

日本ベンチャー大學2紀生 川辺聖弥(大阪商業大学休学中、大阪府出身)

- < 前

- Page 1 / 4

RSS 2.0

RSS 2.0