東京校の講義レポート

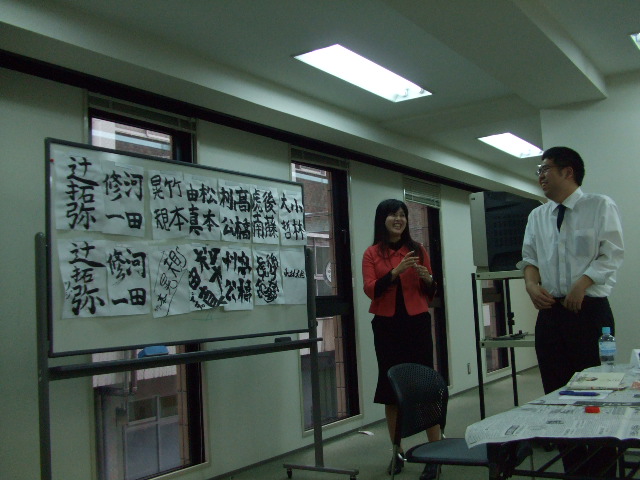

【11月9日】成澤秀麗先生による『書道』

2009/11/09

コメント (0)

型を崩す

→基本の型を崩すことで独創性が生まれる。ただ崩すのではなく基本を学んだ上で崩すことが重要。

守破離の考え方と通じる。

自分はまだ基本の部分が出来上がっていない。しっかりと土台を作ることが今出来ることだと思う。

文字で自分を変える

→文字にはその人の性格が表れる。逆に文字を変えることで自分の性格を変えられる。意識しながら文字の書き方を変えることで自己啓発的な効果があるのかもしれない。

表現することは自分の内面を表す行為であると実感できた。

バランス感覚

→成澤先生にお手本を書いてもらった。書道は空間の芸術だと感じた。全体のバランスがとても整っている。簡単な感じでも小さく太く書くことでどっしりとしたイメージになり存在感が増す。

また余白の使い方も大事だとわかった。文字そのものだけでなく文字の周囲の空間も作品の一部だと思う。

書道、、奥深い、、

小林大哲

○10年

・10年続けるのは難しい

・10年書道を続けて分かったことは『知らないことがたくさんあることを知ったこと』

→初心者はわからないことがわからない。10年続けてやっと、自分ののびしろが分かる。

○基本は壊すためにある

→基本ばかりやっても、自分らしさは出ない。基本が出来たら、崩してみる。

○目標

・大きな目標を定め、やるべきことを逆算する

○なりたい自分の名前を書く

・『頭の回転を良くしたい』なら左払いを長く。など、

書く字を意識して変えると性格が変わる。

なりたい自分の字を書くワークを行なった。

→字の書き方を変えようとすると違和感があった。

性格を変えようとするのは難しいこと。

継続が大切。

○性格診断

・『凛』という字を書いて先生に性格診断を行なって頂いた。

・私は『マジメ』『頑固』『のめりこみやすい』という指摘をいただいた。

→人に対して柔軟にならなくてはならない。頑固ということを意識して人と接していく。

以上。ありがとうございます。

松本由真

【11月7日】坂本善博先生による『本質思行』

2009/11/07

コメント (0)

ファシリテーターの役割。

⇒回答者を“褒める"などのリアクションを取る。

助手役に作業を行って貰い、“司会進行"に集中する。

課題は時間内に必ず終わらせる。

⇒“納期"に間に合わなければ、“出来なっか"と同じこと。社会に出ても同じことである。

何度も叱ってくれる方は“自分にとって大切な人"

⇒叱るのは“大変なこと"であり、

叱る相手に“関心"がなければ、行わない。

目にかけて頂いていることに感謝し、素直に受け取り

実行することを示す。

皆で一生懸命作ったものは、皆の宝物。ナレッジの意味をよく理解して、良いものを多くつくり活用していこう。

以上。

河田修一

②ナレッジシートは知の結集である。誰よりも有効に知識が活用できる。

③何からも原理・原則を学び取る。書道からは、生き方と組織が学べる。

~から学ぶ仕事力シリーズを考える。

④オズボーンチェックリスト(アイデア創出技法)を活用する。

⑤多くの人と情報を共有することで、より沢山のアイデアも出るし、より良いアイデアも発掘できる。

気づいたことは、人が何か新しい角度からのアイデアを出すと、それに近い・関連のあるアイデアがどんどん出てきました。

自分一人では考えつかない、アイデアとかも出てくる。

以上です。ありがとうございます。

田辺裕章

【11月6日】赤池誠章先生による『情熱政治学Ⅱ』

2009/11/06

コメント (0)

☆赤池誠章先生

☆赤池誠章先生○自分の志を奪うのは自分

志を立てるのは自分であり、それをあきらめるのも自分である。

人の声に耳を傾け、ただ鵜呑みにせず、最後は自分を信じるべきだ。

○250年かけて世界から貧乏をなくす(松下電機の理念)

死んでも残る志。それを受け継ぐ人を育てる。

よほどの人格者でないと育てられない。

○総理大臣の解散権

・憲法には明記されていない「慣習法」

・時の権力者の道具にも

○構造改革の賛否

・自民党内でも路線対立があった

・構造改革は橋本元内閣のときからの流れ

・改革が「不十分だったから負けた」「行き過ぎだったから負けた」という意見が共存

・最初に構造改革を唱えたのは小沢一郎さん

○民主の勝因

1.保革連合

・労働組合+民主党+共産党

2.マスコミ対策

・地方局までお金を投じてCMを流した

・マスコミ出身者を候補者に据えた

3.小選挙区制

・得票差は自民:民主=4:5

・当選者数は自民:民主=1:3

・16年前に小沢さんが導入

4.ヒットラー政策

・年金を掲げて躍進したナチス

・国民への直接給付を総選挙の争点にしないのは欧州の不文律

○政治と経済

・必ず政治はビジネスに影響する

・政治も客観情報の一つ

→政策が発表されたとき、法律が制定された時は、自分の仕事との関係性をきちんと整理し、変化を予測する

○日本の経済力は世界一

・政府の借金は1000兆円だが、一方で資産は480兆円ある

・不動産を入れると政府の資産は2780兆円

→報道される数字だけを見るのではなく、補完する数字を探す必要がある

・世界一の経済力を持つ国で成功できないのはおかしい

○産業報国

・経済と政治はお金の循環の中にどちらも存在する。

・国家は国家ビジョンを、経営者は経営ビジョンを持たなければならない

○国是三論

・富国=貿易

・強兵=海軍

・士道=教育

・利己的な者を追求すると利他的になる

以上。ありがとうございます。

日本ベンチャー大學 1期生 松本由真

赤池先生の講義

産業報国

→松下幸之助氏が唱えた政治経済の在り方。

経済→税金→政治→分配→経済の流れ。

政治と経済はお互いに影響しあっている。そのため国家が描くビジョンと企業経営者が描くビジョンは最終的に同じものになる。

経済を国家という単位で見る場合、政府だけが国家ではない。企業、金融、家計、輸出入、NPOという要素が合わさって国家経済を支えている。これらの要素がそれぞれに描くビジョンが同じ方向に向いていればその国家は繁栄していくのではないだろうか。

これを私は国家のベクトル合わせと見る。特に日本では天皇の存在や感性的な文化のおかげでベクトルを合わせやすい国家だとも感じた。

マクロとミクロの視点

→政治を見るうえで重要なのがマクロとミクロの視点である。大きな政治的変化が起こった場合、ミクロの視点で具体的に自分達の生活にどう影響するのかを考える。次にマクロの視点に戻しそれらの具体的な影響が国家に与える影響を見る。このようにマクロ、ミクロどちらに偏ることなく物事を見つめる視点が必要である。

これはどのようなケースにも応用できる考え方だと思う。一つの現象が起こす影響を色々な方面から観察することでメリット、デメリットを正確に把握できるだろう。

人間の二面性

→人間には利己的側面と利他的側面がある。利己的に行動していても結果的に利他になっていることがある。上記のマクロとミクロの視点にも通じると思うのだが、本人は自分のためにしたことでも別の側面から見れば人の役にたっていることがあるということ。

自分には生きている価値がないとか悩んでる人にはこういう考え方を持ってもらいたいなぁと思います、、はい

マスコミ

→マスコミは事実を報道しない。マスコミが報道するのは歪曲された現実である。二次情報である以上そこには他者の意見が内包されている。それをそのままうのみにすることは自分の意見をはなから放棄しているのと同じである。

一つの事実についての報道にしてもメディアごとに見解が変わる。それらを比較して出来る限り事実に近づくことが必要である。

総括

→赤池先生が一番言いたかったことはモノの見方だと思う。

メディアが発達し何が事実か分からなくなっている。だからこそ現実を疑い事実を求めることが必要になっているのではないだろうか。

他人の意見に踊らされることなく自分自身の信念、考えを持たなければならない。

日本ベンチャー大學1期生 小林大哲

【11月5日】株式会社無門・小林社長による『カミカゼビール結果発表』と未来塾代表・上野博美先生による『マナーから始まる恋愛学』

2009/11/05

コメント (0)

【小林社長・営業発表会と質問】

【小林社長・営業発表会と質問】・自チームは3位

⇒一位のチームになれなかったこと。

本当に悔しい。

もし"機会"があれば次回は必ずトップを取る!!

・【お伺い回数】が勝因

⇒松本・後藤チームはそれが顕著であった。

「営業は"自分を売り込む"」ことである。

・【長所を伸ばす。】経営も人材育成にも共通すること

⇒事業を拡大する場合でも、本業での長所を活かせる

ものにすること。

⇒無門様では【ご葬儀後の食事会】の提供に注力を入れ、

【故人を思う楽しい雰囲気】を提供して行くとのこと。

・小林様が行っている【習慣づけ】

⇒【読書】。本を読むことである。

参考になるページを"1ページ選び破る"手法を取る

とのこと。

いくら勉強しても実行しないと意味がない。

"自分がやれることを一つに絞る"ために、あえて

破ってしまう。

【上野先生・マナー学】

・相手の立場になって行うことが【マナーの根本】である。

・目上の方と"話す・伺う場"を増やし、敬語マナーを身につけよ。

・自信の注意点

【背筋】⇒猫背になりがち。くせになっているので意識すること。

ディスカッション

●話を聞かない"聞くフリをする"若者たち●

上野様が大学で講演すると、話の"中身"を聞いていない学生が増えたそうだなぜか?

【考えられる原因】

・自分の中で"自己完結"し易い

⇒学生時代は"人との接触"を避けていても、なんとかなって

しまう。

・"夢"が持てない

⇒現状維持で満足してしまっている。

今のままでは実現できない"夢"さえあれば

"人に教えを乞う自分"は自然と出てくるはず。

以上です。

日本ベンチャー大學 1期生 辻拓弥

小林先生

小林先生『営業結果発表』

①必死

営業は必死になれるかなれないかで同じ行動でも結果が違ってくる。

最終日契約が取れなかったのは必死さが気づかないうちになくなっていたから。②人との競争より自分の目標

人と競争するのも悪くはないが、自分の目標に向かうと何事にも左右されず動ける

③人

すべては人だなと感じた。

ゲームと違いNOと言われたらゲームオーバーにはならない。ただリセットにもならない。

すべては積み重ねである。

上野先生

『マナー学』

①笑顔

口角だけでは嘘らしい笑顔になる。

目でも笑う

②マナーとは相手への気遣い

自分がどうこう言うよりも相手に不快な思いをさせない、

相手への思いやりとしてマナーがある。③相手のことを考える

講義の最後に議論をしたが人の話を聞かない人(相手への思いやりが足りない人が増えてきている)解決策はあるのか?結論は出なかったが、教育を変えないと難しい時期に来ている。

日本ベンチャー大學1期生 後藤虎南

【11月4日】井上電気株式会社・井上吏司社長&特別講師、株式会社クオレコーポレーション・伊谷江美子社長『人脈学』

2009/11/04

コメント (0)

伊谷先生の講義

伊谷先生の講義傾聴態度

→傾聴態度の重要性をワークを通じて確認した。ゼロポジション(腕組、足組、視線外す)の相手に話をする。正直言ってこれはキツイ、、

話をする気がまるでなくなる。態度だけで実際には話を聞いてくれてはいるとわかっているのだが無理、、

傾聴態度の重要性を再確認させられた。

自分自身も無意識に腕組をしてしまう癖があるので直していく。

9つのコミュニケーションタイプ

→詳しくはやらなかったのだが気になったので、、

人間はコミュニケーションタイプごとに9つに分類できる。

コミュニケーションタイプに応じた話し方をすることでコミュニケーションを円滑にすすめられる。

ソーシャルスタイルに通じるものがあると感じた。

次の機会にこのあたりについて詳しく説明していただきたいと思う。

井上先生の講義

トイレ掃除

→人が嫌がる仕事を行うことで気付き力、思いやりの精神、奉仕の精神が研ぎ澄まされる。これらは人脈形成に必要な力である。

同様に環境整備でも人脈形成に必要な力を養うことができる。

大切なことは皆が心地よく使えるように綺麗にしたいと自然に思えるようになることだと思う。

部屋の片付けを習慣化します!

人脈力と人間力

→井上先生の全講義を通じて感じたことは人脈を作る力とはそのまま人間的な魅力なのだということである。特に相手を思いやる気持ちというのが要である。見返りを求めず人に尽くすことはめぐり巡って自分に徳として返ってくる。

自分の利を勘定に入れずに他人に尽くす。非常に難しいことだと思うが少しずつでも近づけるように努力していく。

日本ベンチャー大學1期生 小林大哲

11日4日 講義アウトプット 田辺裕章

11日4日 講義アウトプット 田辺裕章「伊谷先生-井上先生 人脈学」

①コミュニケーション能力とは、人間関係構築力で、お互いに言いたいことを伝え合える能力である。

②話していて相手に安心感を与えてあげる←明るい笑顔 ⇔話してくれる

③表情をつくり、感情をコントロールする。楽しいときには、笑っている。そのときの顔の筋肉は脳にプログラミングされていて、その顔つきに・表情にすると、

脳が自動的にその感情を呼び起こす。

④物事・現象があり、それを五感で感じ、意識を通して感情が生まれる。それが行動になる。意識をプラスにしておくと、感情もプラスに。

⑤共通点を見つけ、ラポールを作る。

⑥人脈のために趣味の幅を広げる。新聞を読むにしても、いろんな角度から物事が見られる。

⑦掃除をして気づき力、感性を磨く。

今日で人脈学を終えたのですが、今まで手紙・はがきを書く習慣がなかったのに、この7ヶ月でその習慣が身についた。

総計300枚以上は出し、50数枚の返事を頂きました。プラス7冊の本。

知り合った方からの紹介で、セミナーや懇親会に参加したこともありますし、2人でお食事に行ったときもあります。

人脈を気づく上で一番大事なのが、自分ではなく、相手目線で考え行動する。ギブギブギブ・そしてフォーゲットを意識して生きていく。

誰も自分ひとりでは生きていけない。ましては、自分ひとりだけでは夢も目標も達成も難しい。

応援者を作る前に、自分が応援者になる。

以上です。ありがとうございます。

日本ベンチャー大學1期生 田辺裕章

- 次 >

- Page 3 / 3

RSS 2.0

RSS 2.0